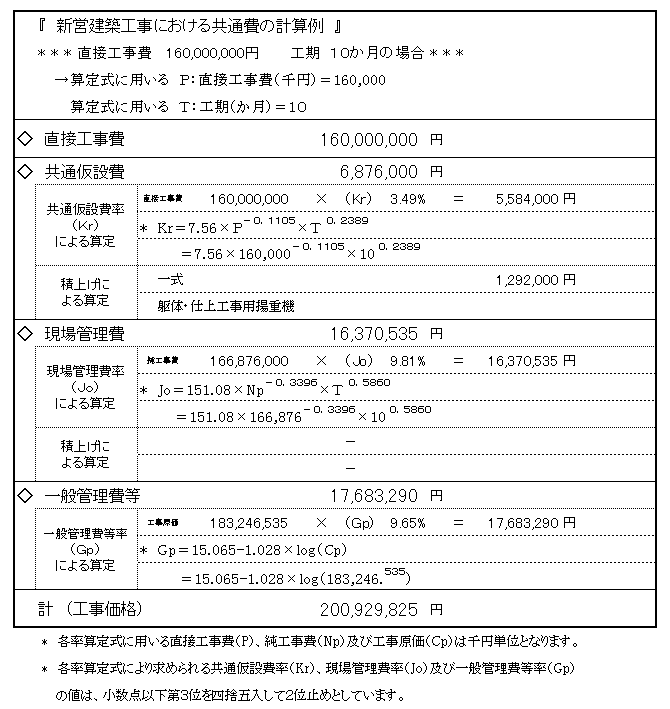

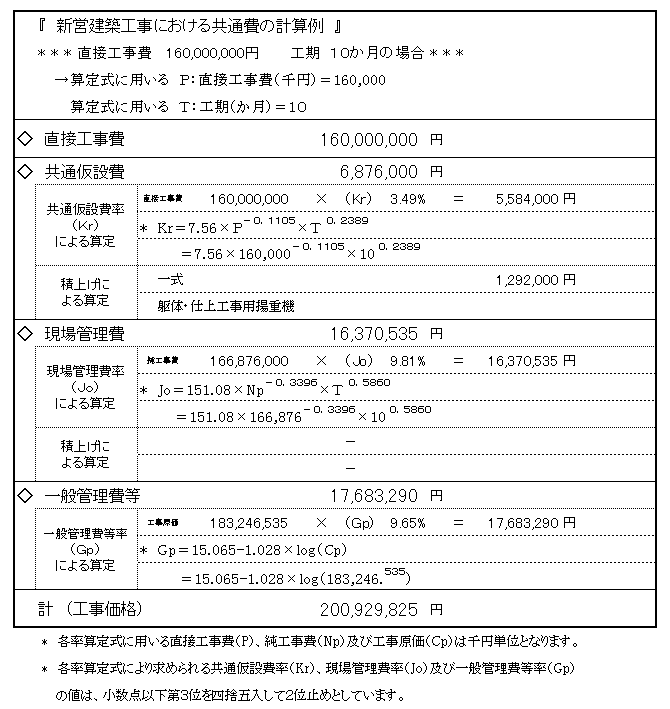

�@���ʔ�̎Z��ɂ��āA�V�c���z�H���ɂ����鋤�ʔ�̌v�Z��y�ы��ʉ��ݔ�̎Z�莮�\���ȉ��Ɍf�ڂ��܂��̂ŎQ�l�Ƃ��ĉ������B�Ȃ��A�v�Z��Ɏg�p���Ă���L����Z�莮�ɂ��ẮA���ʔ��ɂ��܂��B

| �p: | �������{�݂̐����Ɏg�p���錚�z���ނ́A�������i�Ɍ��肵�Ă���̂� |

| �`: | �����c�U���ł́A���z���ނ��������i�Ɍ��肵�Ă��邱�Ƃ͂���܂���B |

| �p: | ��s�@�\�ړ]�\�z�ƒ������ɐ����v��̐��i�ɂ��� |

| �`: | �����֒n��̊����{�݂́A���̒����Ǘ��@�\���W�����Ă���n��ł����A���݂̌����ɂ́A�V�����A�����������i��ł�����̂����邽�߁A�s������������邱�ƂȂ��悤�A���v�̎{�݂̐�����i�߂Ă��܂��B�@�܂��A�����{�݂̐����ɂ������ẮA�u����̈ړ]�R�c��v�̐R�c�̏����Ȃ���A�K�ɑΏ����Ă����܂��B |

| �p: | �u�������z�S�I�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂͂Ȃ��� |

| �`: | �������z�S�I�͌��ݏȐݗ��T�O���N���L�O���āA�����P�O�N�X���ɑI�肳��܂����B����͒n��ɍ������A�s���ɐe���܂�A�n��Љ�ɍv�������D�ꂽ�������z���������邱�Ƃɂ��A�������z�̈Ӌ`��d�v���ɂ��čL�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��đI�肳��܂����B �u�������z�S�I�v�́i�Ёj�������z����ō��q�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��܂����B���̍��q�Ɋւ���₢���킹��͉��L�̂Ƃ���ł��B �i�Ёj�������z����@ ��104-0033�@�����s������V��1-24-8�@���M�V��r���U�e �d�b�F03-3523-0381 FAX:03-3523-1826 |

| �p: | �������܍L�捇�����ɂƐV�����������ɑ�Q���ق̊T�v�ɂ��� |

| �`: | �������܍L�捇�����ɂ̊T�v �@������ɏW�������A���y�̋ύt���锭�W��}��{��Ƃ��āA���̋@�֓��̈ړ]�𐄐i���邱�Ƃ����a�U�R�N�P���Ɋt�c���肳��܂����B�������܍L�捇�����ɂ͍�ʌ���{�E�^��E�Y�a�n����ړ]��Ƃ��ĂP�S�̍��̍s���@�ւ���������{�݂Ƃ��Č��݂�i�߂Ă��܂��B �����\�芯���@�֓��Nj�x�@�ǁA�֓��Nj�s���Ď@�ǁA �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����h�q�{�ǁA���������Nj�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�֓��n���X���ی�ψ���A�֓������ǁA �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�֓��M�z���ŋǁA�֓��M�z���ŕs���R�����A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�֓��M�z�n���㖱�ǁA�֓��_���ǁA �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����쎔���������A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_�ѐ��Y����Z�p�Z���^�[�A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�֓��ʏ��Y�ƋǁA�֓��n�����ǁ@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�P�S���� �V�����������ɑ�Q���ق̊T�v �@�V�����������ɑ�Q���ق͉����ւ̒��������X�Ɉʒu���A���a�W�N�ɓ����Ȓ��ɂƂ��Č��݂��ꂽ�������������ɑ�Q���ق̉�̐Ւn�Ɍ��݂�i�߂Ă�����̂ł��B�V���ɂɂ́A���̊�@�Ǘ��A�ЊQ�����ً̋}���Ԃւ̑Ή���S�������Ȓ����������邱�Ƃ���A���ɑϐk���S���̌���A�ЊQ�����x����@�\�̊m�ۂɓw�߂Ă��܂��B �����\�芯���@�l���@�A�x�@���A���ݏȁA�����ȁA���h�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�T���� |

(1997/08/05 �����c�U�� �v���)

| �p: | �u�c�U�H���ɂ�������O���i���v�ɂ��� |

| �`: | �@�Љ�{�����Ɋւ�����O���i����肪�N���[�Y�A�b�v���ꂽ�̂��_�@�Ɍ��ݏȁi�����j�ł͕���6�N5���Ɂu���O���i������������v��ݒu���A���O���i���̎��Ԕc���y�ь����̕��͂��s���A�����H���̌��݃R�X�g�̏k���v����쐬���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���u���O���i�������v��y�A���z�̗�����ɂ����Ď��{���܂����B���̌��ʁA���Ăɂ�������O���i���i���{�^�č��j�ɂ����ẮA�y�؍H����1.34�{�A���z�H����1.36�{�i�בփ��[�g���Z�ɂ��j�̉��i�����F�߂��܂����B �@���̌�A�ב֕ϓ���䂪���̌i�C����Ȃǂɔ������z�H������芪���ɕω������������Ƃ܂��A����10�N�Ƀt�H���[�A�b�v���������{�������ʂł͌��z�H���ł̓��O���i����0.97�{�ƂȂ�A���O���i���͂قډ�������܂����B �@����A�O������5�N���o�߂��A���O�ɂ����錚�z�H���̉��i�ɕω��������Ă��邱�Ƃ��l�����邽�߁A�O��Ɠ��l�̒������s�����Ă̌��݃R�X�g�̎��ԋy�ѓ��O���i���̏A�v���Ȃǂ̔c���̂��ߍēx�t�H���[�A�b�v���������{���܂����B���̌��ʁA���{�ł̎��ށA�J����̉��~�X���A�t�ɕč��̏㏸�X���f���Ĉבփ��[�g���Z��0.76�{�i���v��w���͕������Z��0.72�{�j�ƂȂ�O��̒������t���i�����L�����Ă��܂��B |

| �����P�T�N�x���z�H�����O���i���i�Εč��j�t�H���[�A�b�v��������(PDF) | |

| �����P�T�N�x���O���i���i�Εč��j�t�H���[�A�b�v���ʁi�S�̔Łj�͂����� |

(2004/10/20�@�����c�U���@�v���)

| �p: | �����ǍX���H�@�̋Z�p�]�����ɂ��� |

| �`: | �@�����ǍX���H�@�́A���z�����̊��݂̋����ǂ����O�����ƂȂ��s����ė��p����H�@�ł���A�u���C�j���O�H�@�v����ʂɗp�����Ă��܂��B�u���C�j���O�H�@�v�Ƃ́A�����Ǔ����̎K�A�t�������������A�Ǔ��\�ʂ��������āA���̏�ɖh�K�햌�Ƃ��ăG�|�L�V�����h���i�g�p�h���F�퉷�d���^�̓�t�����n�܌^�G�|�L�V�����h���j���s�����̂ł��B |

| �@�u���C�j���O�H�@�v�Ɋւ��āA���y��ʏȁi�����ݏȁj�́A�V�Z�p�̊J�����i�̂��߂̐��x�ł���u���Z�p�]�����x�v�Ɋ�Â��āA�e���Ǝ҂���\���̂������ʂ̍H�@�ɂ��ċZ�p�]�����s���܂����B���]���ɂ����ẮA���S���̊m�ۂ̂��߈ȉ��̂悤�ȑΉ����s���Ă��܂��̂ŁA�T���V�����̋L���Ŏw�E���ꂽ�^�[���n�G�|�L�V�������ɂ�鐅����̌��O�͂Ȃ��ƍl���Ă��܂��B | |

| �@���a55�N�i1980�N�j�A�����ݏȂ��u���Z�p�]�����x�v�̃e�[�}�Ƃ��ĎЉ�I�j�[�Y�̍����u���z���������ǂ��X������H�@�̊J���v���f���Ė��Ԃ̋Z�p�J�������߂��Ƃ���A�R�H�@�i����������C�j���O�H�@�B�j�̐\��������A���̕\�Ɏ����J���ڕW�A�]���̎��_�Ɋ�Â��R���̌��ʁA���a57�N�i1982�N�j�ɂR�H�@�Ƃ��K���Ȍ��Z�p�Ƃ��ĕ]������܂����B |

| �J���ڕW | �]���̎��_ | ||

| �@�h�K�햌�͋ψ�ɕt�����A�ϋv���� �@�\���ł��邱�� �A���p�J�n��A�����ɗ^����e���̂� �@������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |

�@�h���̑g�� �A���{�H�ƋK�i�iJIS�j�y�ѓ��{��������K �@�i�iJWWA�j�Ɋ�Â��ϋv�������E�n�o���� �@�̌��� �B�������ȗ߂Ɋ�Â����������̌��� �C�{�H�}�j���A���i�{�H�i���̊m�ہA�{�H�� �@�̐����ۏ̂��߂̊����������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |

||

| �@�L���Ŏw�E���ꂽ�^�[���n�G�|�L�V�����i��܁j�y�уA�~���ށi�d���܁j�ɂ��ẮA �@�E�^�[���n�G�|�L�V�����͎g�p����Ă��Ȃ��B �@�E�A�~���ނ́A���{��������K�i�iJWWA�j�Ɋ�Â��n�o�����ɂ��A�s���o�ł��邱�ƁB ���R�H�@�ɂ��Ċm�F����Ă��܂��B |

|

| �@�Ȃ��A�u���C�j���O�H�@�v�ɂ��ẮA�u���Z�p�]�����x�v�Ɉ��������A�u���ԊJ�����Z�p�̐R���E�ؖ����Ɓi���ݑ�b�F��@�ւɂ����{�A�ȉ��u�R���ؖ����Ɓv�Ƃ����B�j�v�ɂ����āA���l�̊m�F���s���Ă����Ƃ���ł��B�u�R���ؖ����Ɓv�́A����13�N�i2001�N�j�P���ɔp�~����܂������A���̌�́A���F��@�ւł���i���j���z�ۑS�Z���^�[�̎��厖�ƂƂ��Čp�����čs���Ă��܂��B | |

| �@����Ƃ��A�R���ؖ����Ǝ��{�@�֓��ɑ��A�{�H���Ԃ̔c����{�H�i���̊m�ۂɂ��Ă̎w�����s�����Ɠ��ɂ��A���S���̊m�ۂ�}���Ă܂���܂��B |

�i2005/11/18�@�����c�U���@�v��ەۑS�w�����j

| ���a57�N�i1982�N�j�Ɍ��Z�p�]�������R�H�@�i���C�j���O�H�@�j�ɂ��ẮA��������ȉ��̂Ƃ���u�]���͈̔́v���K�肳��Ă��܂��B |

| �y�]���͈̔́z �@���z�����̈�ʋ����ɗp�����Ă���|�ǁA���S�ǁA���ǁA���ǂłi�h�r �f3452�i�z�Ǘp�Y�f�|�|�ǁj�ɋK�肷��Ăьa15A����200A�ɑ�������a�� �Njy�ьp��ɓK�p����X���H�@�Ƃ���B�������A �@(1)�@�����@�ɋK�肷�鋋�����u �@(2)�@��������L����@��y�щ��p��ɌW����� �͏����B |

| �@����ɊY�����Ȃ����́A���Ƃ��A�u���r���C�j���O�|�ǁi���Q�Ɓj�v�ւ̓K�p�́A�]���͈̔͊O�ł���A���̏ꍇ�A�u���Z�p�]�������H�@�v�ɂ͊Y�����܂���̂Œ��ӊ肢�܂��B | |

| �����r���C�j���O�|�ǁF �@���{��������K�i�iJWWA�jK 116�ɋK�肪����A�|�Ǔ����̖h�K��Ƃ��čd������ �r�j���ǂō|�ǂ̓��ʂ����C�j���O�������́B���p�����͊ǒ[�i�p��j���̖h�K�� ���\���ɂȂ���Ă��Ȃ��������߁A���݂̃��C�j���O�H�@�K�p�̎�ȑΏۂƂȂ��Ă���B |

�i2006/10/27�@�����c�U���@�v��ەۑS�w�����j

| �p: | �������z�H���̍H����ώZ�ɂ����鋤�ʔ�̎Z����@�ɂ��� |

| �`: | �@���y��ʏȊ����c�U���ɂ����鋤�ʔ�ώZ�́A�u�������z�H���ώZ��v�ɒ�߂�ꂽ�H����̍\���ɂ��A���ʉ��ݔ�A����Ǘ���y�ш�ʊǗ���ɋ敪���Ċe��p���Z�肵�Ă��܂��B |

|

|

| �@���ʔ�i���ʉ��ݔ�A����Ǘ���y�ш�ʊǗ���j�ɂ��ẮA�u�������z�H�����ʔ�ώZ��v�i�ȉ��u���ʔ��v�Ƃ����v�j�Ɋ�Â��e��p���Z�肵�܂��B | |

|

|

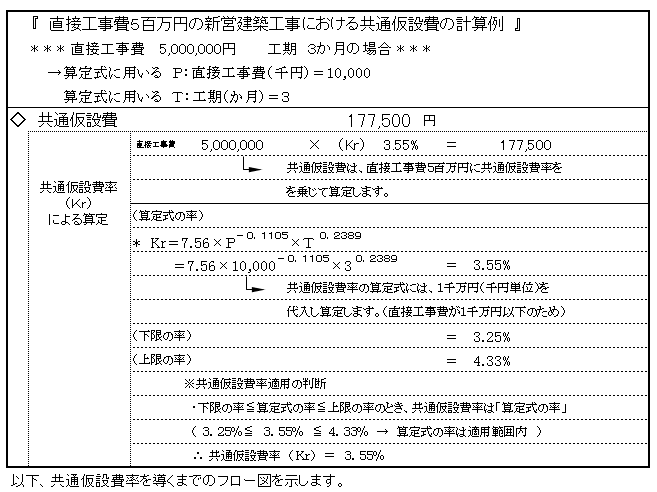

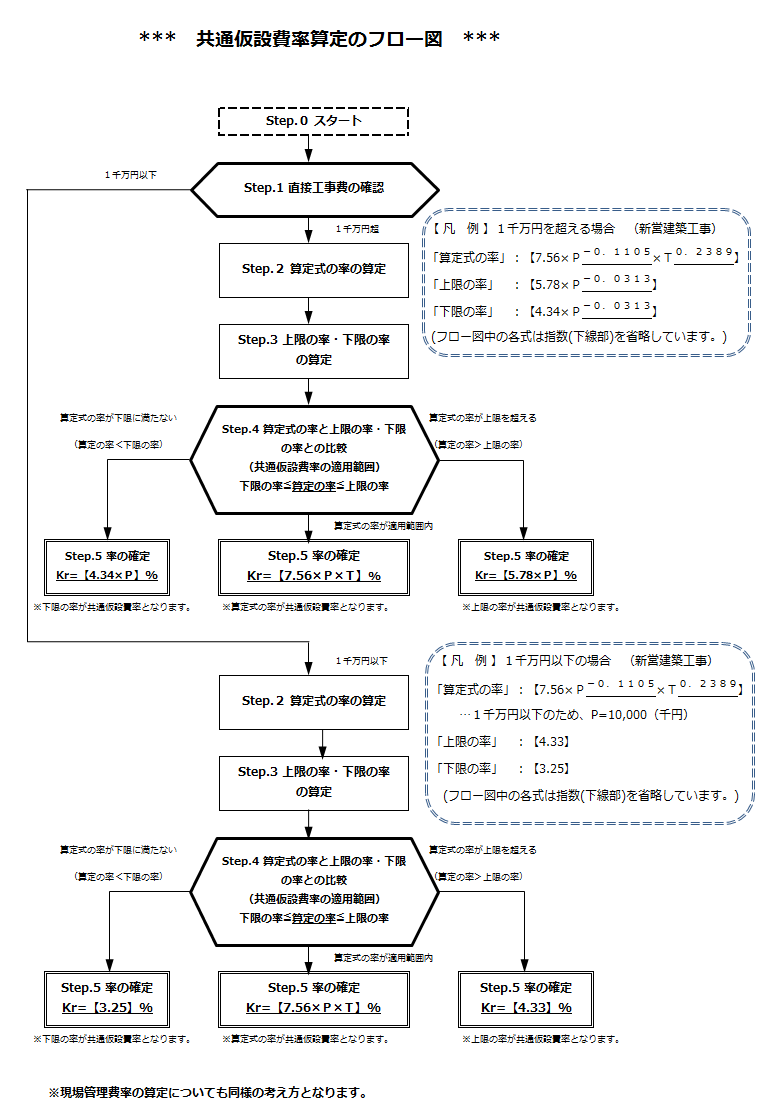

| �@���ʔ��ł́A�K�v�ƂȂ��p��Ϗグ�ɂ��Z�肷�邩�A���ʉ��ݔ�A����Ǘ���y�ш�ʊǗ�����ɂ��Z�肷�邱�ƂƂ���Ă��܂��B��ʓI�ɂ͋��ʔ��ɒ�߂�ꂽ�e���ʔ�̗��ɂ��e�X�̔�p���Z�肵�Ă���A���Ɋ܂܂�Ȃ����e�ɂ��ẮA�K�v�ɉ����Ϗグ�A���Z���邱�ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ���ʉ��ݔ�ɂ����ẮA���ʓI�Ɏg�p����g�d�@�B���ɗv�����p���܂܂�Ȃ����߁A���ʉ��ݔ�ɂ��Z�肵����p�ɗg�d�@�B���ɗv�����p��Ϗグ�A���Z����K�v������܂��B �@���ʔ�̎Z��ɂ��āA�V�c���z�H���ɂ����鋤�ʔ�̌v�Z��y�ы��ʉ��ݔ�̎Z�莮�\���ȉ��Ɍf�ڂ��܂��̂ŎQ�l�Ƃ��ĉ������B�Ȃ��A�v�Z��Ɏg�p���Ă���L����Z�莮�ɂ��ẮA���ʔ��ɂ��܂��B |

|

| �@���ʔ����܂ށA�����c�U�̍H����ώZ�Ɋւ����ނɂ��܂��ẮA���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B������������������B | |

|

|

|

| ���s�F�H���i�����j�ɂ��� �@�H���́A�_������̗�������H�����܂łƂȂ�܂����A���ʔ�Z�莞�ɂ͍H�������m��̂��߁A�Z�莮�ɗp����s�F�H���i�����j�́u�J�D�\�������H�����̊��ԁv���u�J�D�\�������_������܂ł̏������ԂV���v�������A�����Z�������̂����ʔ�Z�莞�́u�s�F�H���i�����j�v�� ���Ă��܂��B |

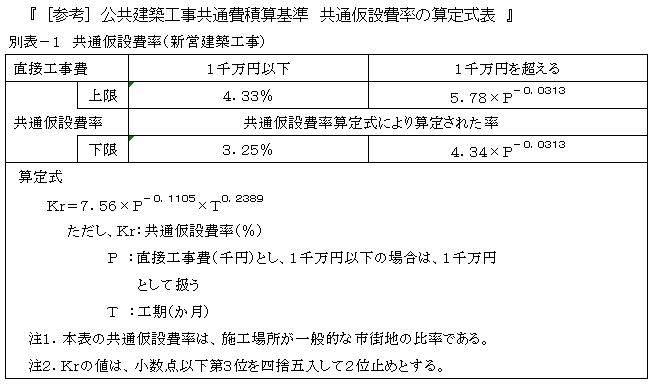

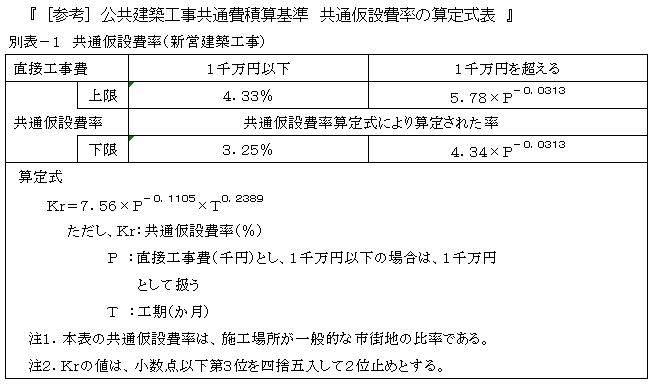

| �����ʉ��ݔ�́u����v�A�u�����v�ɂ��� �@���ʉ��ݔ�́A�u�Z�莮�v �y�j�����V�D�T�U�~�o�|�O�D�P�P�O�T�~�s�O�D�Q�R�W�X�z�i�V�c���z�H���̏ꍇ�j�ɂ���ĎZ�肵�܂����A���̓K�p�͈͂Ƃ��āu����v�A�u�����v���߂Ă��܂��B �@�u�Z�莮�v�ɂ��Z�肳�ꂽ�����K�p�͈͓��ł���A���̗������ʉ��ݔ�ƂȂ�A�@�K�p�͈͂��O���ꍇ�͂��ꂼ��u����̗��v�A�u�����̗��v�����ʉ��ݔ�ƂȂ�܂��B �@ �y���ʉ��ݔ�̓K�p�͈́z �@�@�i���ڍH����P�疜�~�ȉ��̏ꍇ�j �@�@�@�@�R�D�Q�T�i���j�m�����n�@�`�@�S�D�R�R�i���j�m����n �@�@�i���ڍH����P�疜�~����ꍇ�j �@�@�@�@�S�D�R�S�~�o�|�O�D�O�R�P�R�i���j�m�����n�@�`�@�T�D�V�W�~�o�|�O�D�O�R�P�R�i���j�m����n �@ �y���ʉ��ݔ�K�p�̔��f�z �@�@�@ �E�����̗����Z�莮�̗�������̗��̂Ƃ��A���ʉ��ݔ�́u�Z�莮�̗��v �@�@�@ �E�Z�莮�̗��������̗��̂Ƃ��A���ʉ��ݔ�́u�����̗��v �@�@�@ �E�Z�莮�̗�������̗��̂Ƃ��A���ʉ��ݔ�́u����̗��v �@ �Ȃ��A�ʕ\�|�P�̎Z�莮�ɗp����o�F���ڍH����ɂ��āA�u�P�疜�~�ȉ��̏ꍇ�́A�P�疜�~�Ƃ��Ĉ����v�Ƃ���܂����A����͒��ڍH����P�疜�~�ȉ��̂Ƃ��̋��ʉ��ݔ�̎Z��ɂ��Ď����Ă���A�Ⴆ�Β��ڍH����T�S���~�̏ꍇ�A���ʉ��ݔ�̎Z�莮�ɑ������o�F���ڍH����͂T�S���~�ł͂Ȃ��A�P�疜�~�Ƃ��邱�Ƃ��K�肵�Ă��܂��B �@ ���ʉ��ݔ�́A���ڍH����T�S���~�ɏ�L�ŎZ�肵�����ʉ��ݔ���悶�ĎZ�肵�܂��B�i���\�Q�Ɓj |

|

|

|

|

�i2011/12/07�@�����c�U���@�v��ہj

| �p: | �G���x�[�^�[�̑ϐk���S���̕��ނɂ��� �@���~�@�ϐk�v�E�{�H�w�j 2009�N�Łi(��)���{���z�ݔ��E���~�@�Z���^�[�j����������A�ϐk�N���X����������܂������A�������{�݂̍���̃G���x�[�^�[�����ɂ������āA�ϐk���S���́A�ǂ̂悤�ȕ��ނ�K�p���邱�ƂƂȂ�̂ł��傤���H |

| �`: | �@���z�ݔ��v��@����21�N�Ł@��6�� �����ݔ��@��1�� �G���x�[�^�[�@��8�� �ϐk�[�u�ɂ́A�ϐk���S���̕��ނɂ��ċL�ڂ���Ă��܂����A���~�@�ϐk�v�E�{�H�w�j2009�N�ł̌������ɔ����A�ʓY�̂Ƃ���A�G���x�[�^�[�̑ϐk���S���̕��ނ�K�p���邱�ƂƂ��܂����̂ŁA������������������iPDF�j�B �@�Ȃ��A�������z�H���W���d�l���i�@�B�ݔ��H���ҁj����22�N�ł̑ϐk�[�u�́A���~�@�ϐk�v�E�{�H�w�j 2009�N�łƐ������Ă��܂��B |

(2010/7/9 �����c�U�� �ݔ��E����)

| �p: | �؎��o�C�I�}�X�R���ɂ��� �@�����{�݂̐����ŁA�؎��o�C�I�}�X�R���̊��p����������ɓ������āA�����Q�l�ɂȂ���̂͂���܂����H |

| �`: | �@�����{�݂̐����ɂ����āA�؎��o�C�I�}�X��R���Ƃ���{�C���[���̔M���ݔ���ݒu����ꍇ�ɁA�������ׂ����e�������c�U���ݔ��E���ۂŁu�����{�݂̔M���ݔ��ɂ�����؎��o�C�I�}�X�R�������K�C�h���C���i�āj�v�̂Ƃ���A����23�N3���Ɏ��܂Ƃ߂����̂�����܂��̂ŁA������������������iPDF�`���F472KB�j�B �@ |