| 平成20年1月8日 |

| <問い合わせ先> |

| 住宅局建築指導課 |

| (内線39563) |

| TEL 03-5253-8111(代表) |

- ニチアス(株)

ニチアス(株)が製造した繊維混入けい酸カルシウム板を用いた軒裏及び間仕切壁に関して、不正な試験体を使用して試験に合格し大臣認定(20件)を受けていた問題について、ニチアス(株)に対して、使用建築物の特定、改修等の対策、不正受験の原因究明・再発防止策の提出を求めていたところ、平成20年1月7日(月)に国土交通省へ報告がありました。

- 使用建築物の特定と改善状況

- 原因についての報告概要

担当部門における法令順守意識の欠如

担当部門における法令順守意識の欠如

- 建材事業開発部門の関係者は、申請と異なる仕様による試験体を使って受験することが違法であることを認識しながら、絶対に認定を取得しなければならないという重圧の中、法令順守意識を欠如したまま、不正受験にいたった。

チェック機能不全

チェック機能不全

- 浜松研究所開発部門建材分野は実質的に建材事業本部(開発部)の傘下にあったため、研究所長および本社研究開発本部のチェック機能が働かなかった。また、本社品質保証部管轄の全社品質保証システムには認定取得チェック機能がなく、かつ組織上、建材事業本部内に品質保証チームがあるが、業務の中心は製品の品質改善、不良低減、クレーム処理、設計審査会への参画、事業外注先の品質管理、製造条件変更の管理等であり、認定取得の関与はなかった。

社内規程の不備

社内規程の不備

- 認定取得の社内規程がなく、業務の進め方についての細かい決まりやチェック内容や項目が決まっていなかった。

企業の社会的責任に関する意識の不十分さ

企業の社会的責任に関する意識の不十分さ

- 上記

〜

〜 の背景には経営者を含め会社全体として、消費者の安全に直接関わる建設資材を製造・販売する企業としての社会的責任についての意識が不十分であった。

の背景には経営者を含め会社全体として、消費者の安全に直接関わる建設資材を製造・販売する企業としての社会的責任についての意識が不十分であった。

- 再発防止策についての報告概要

消費者の観点に立った安全、安心に対する意識の向上

消費者の観点に立った安全、安心に対する意識の向上

- 社内体制の変革、OJTを通しての意識付け、安全、安心に対する意識の共有化研修を行い、更に、社外よりコンプライアンスに関わる人材を招聘し、かつ組合の参加を求め、コンプライアンス体制の充実・強化を図る。

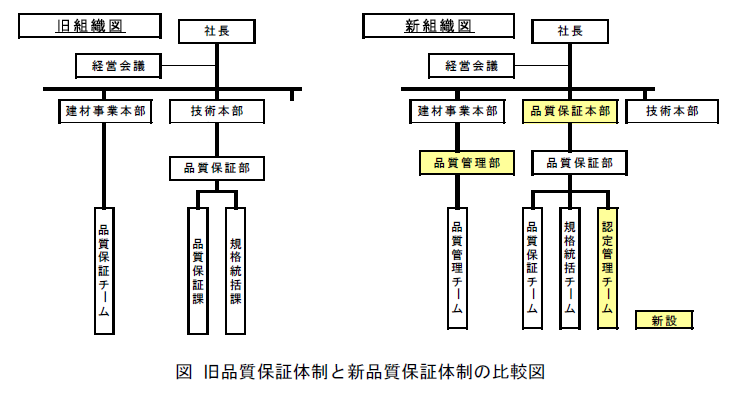

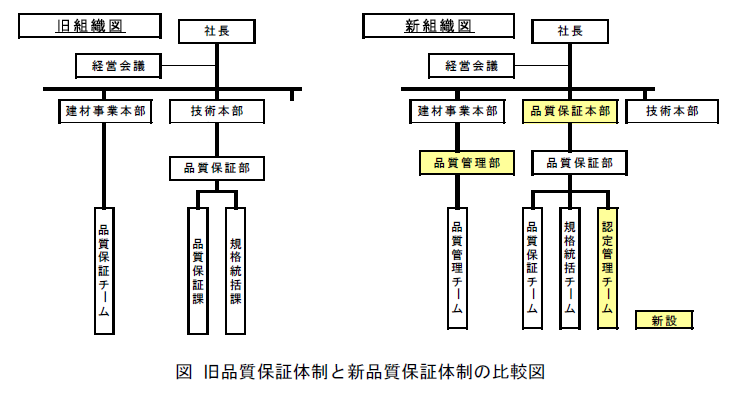

品質保証体制の強化(組織変更・下図参照)

品質保証体制の強化(組織変更・下図参照)

- 技術本部の傘下にあった品質保証部を品質保証本部に格上げした。品質保証本部長を執行機関である「経営会議」のメンバーとすることにより、他事業本部にも直接関与できる体制とした。

- 品質保証本部内に認定管理チームを新設し、認定の計画立案及び研究所での予備試験および本試験用試験体製作時の監視を行い、不正防止を行う体制とした。

- 建材事業本部内に品質管理部を新設し、責任者を他の事業部門から転属させ、認定取得に関わる管理業務、外注及び工場の品質改善の指導等を行うことにした。

認定に関する仕組みの改善

認定に関する仕組みの改善

- 認定取得規程を作成し、申請から認定取得までの各ステップでの業務が確実に実施していることを品質保証本部がチェックできる仕組みとする。

- 試験体製作の不正を監視するために、第三者の立会い(評価機関等)若しくは試験体製作そのものを委託する等を視野にいれたチェック体制を構築する。

ISO認証機関による品質保証体制の確認

ISO認証機関による品質保証体制の確認

- 上記

〜

〜 の再発防止策の実施状況については、企業としての品質保証体制が正常に機能し、今回のような不正が再発しない体制となっていることを、ISO9001(品質管理マネジメントシステム)認証機関であるLRQAジャパンおよびDNVの特別監査(品質保証体制、コンプライアンス体制等)により確認する。

の再発防止策の実施状況については、企業としての品質保証体制が正常に機能し、今回のような不正が再発しない体制となっていることを、ISO9001(品質管理マネジメントシステム)認証機関であるLRQAジャパンおよびDNVの特別監査(品質保証体制、コンプライアンス体制等)により確認する。

- その他

- ニチアス(株)が取得しているその他の認定のうち、代表的な仕様の製品を17件抽出し、当該認定仕様で製作した試験体による性能確認試験を12月から実施している(2008年2月上旬までに終了予定)。

- 今後、その他の認定製品についても、原則として、性能確認試験を実施する。

- 東洋ゴム工業(株)

東洋ゴム工業(株)が製造した硬質ウレタン製両面金属面材断熱パネルについて、不正な試験体を使用して試験に合格し大臣認定(6件)を受けていた問題について、東洋ゴム工業(株)に対して、使用建築物の特定、改修等の対策、不正受験の原因究明・再発防止策の提出を求めていたところで、平成19年12月26日(水)に国土交通省へ報告がありました。

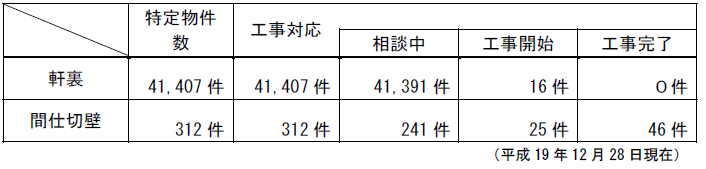

- 使用建築物の特定と改善状況

- 東洋ゴム工業(株)が不正取得した認定の仕様を用いた断熱パネルが使用されていた建築物の特定と改善状況は以下のとおり。

- 原因についての報告概要

事業化検討の不足

事業化検討の不足

- 自社の人的・技術的対応力を含めた検討が不十分なまま、当該断熱パネルの製造事業を開始した。

経営判断の甘さと監査機能の不足

経営判断の甘さと監査機能の不足

- 製品開発の遅れが市場参入への障壁となるとの判断が、不正をしてでも事業を継続しようとする動機となった。

事業部での隠蔽体質

事業部での隠蔽体質

- 事業の導入を会社に提案した責任者が、下位の販売・技術の担当者らに圧力をかけたことが想定される。

コンプライアンス意識の希薄さ

コンプライアンス意識の希薄さ

- 事業の責任者等の暗黙の了解の雰囲気があって、個々人として不正関与意識も浅いまま今日に至った。

独断専行のリーダーシップ

独断専行のリーダーシップ

- 本事業導入のリーダーであった当時の役員の強いリーダーシップが下位者をして不正行為の実行の指示・圧力と判断せしめた可能性がある。

組織の壁

組織の壁

- 当該事業を担当した工事グループが、他のグループからの協力や援助が得られないまま孤立した状態で、知見のないままに材料開発を実施していた。

- 再発防止策についての報告概要

(1)緊急対策

品質監査室の設置

品質監査室の設置

-

品質監査室を設置し、公的規格等については定期監査により整合性を確認し、全社の生産拠点において,品質総点検を実施した。

-

国内生産拠点については11拠点の品質総点検を平成19年11月末までに実施し、同年12月14日付けで問題がないことを公表した。海外生産拠点7拠点については同年12月末までに点検を完了させ、平成20年1月初旬には結果を公表する予定である。

全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施

全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施

-

国内全従業員は平成19年12月末までに全員受講、海外拠点については平成20年1月以降のできるだけ早い時期に全員受講を予定している。

部門長を対象としたコンプライアンス特別研修の実施

部門長を対象としたコンプライアンス特別研修の実施

-

部門長を対象としたコンプライアンス特別研修を平成19年12月1日(大阪)・12月8日(東京)で開催した。

(2)恒久対策

内部統制システムの整備

内部統制システムの整備

- コンプライアンス研修を継続的に実施する。

- 各部門・各職場においてコンプライアンスリーダーを設置する。

- コンプライアンス委員会の運営(権限)を強化する。

社員教育の徹底

社員教育の徹底

- 完璧品質を追求する(開発・生産・販売・管理)技術者の倫理教育を徹底する。

- 部門間人事異動の徹底による「適正なローテーションの実施」と組織の活性化を図る。

事業監査・品質監査の徹底した推進

事業監査・品質監査の徹底した推進

- 業務監査の徹底実施と事業精査を実施する。

- 品質監査室による全拠点・全出荷製品の品質検査を徹底する。

- ライン生産品の抜き取り検査により継続モニタリングを行う。

新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化

新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化

- 投資検討会を投資委員会に改組・強化する。

- 事業化検討の徹底を軸とした新事業導入システムを設定する。

- 発信物(印刷物・webほか)の事前審査システムを新規設定する。

内部通報制度の活用促進

内部通報制度の活用促進

企業ブランドに係る価値観の共有と伝道

企業ブランドに係る価値観の共有と伝道

- 不祥事からブランド回復した他の企業の実例のレクチャーを実施する。

- 階層・職種別に全社員対象で各自の役割を考え再認識するワークショップを開催する。

- 従業員が自社ブランドへの自信を回復するためのMy TOYO運動(自社タイヤ愛用など)の活性化を図る。

- その他

- 東洋ゴム工業(株)が取得しているその他の認定の取扱いは以下のとおり。

不燃材料(NM-1729、NM-1732)

不燃材料(NM-1729、NM-1732)

- :(財)日本建築総合試験所において性能確認試験を実施し、所定の性能を有していることを確認している。

その他の認定

その他の認定

- :特定フロン含有材料を使用している構造方法・建築材料であって現在は生産ができない製品であるため、性能確認試験は実施せず、認定の取消し申請を行う。

- 指定性能評価機関

ニチアス(株)が製造した繊維混入けい酸カルシウム板を用いた軒裏及び間仕切壁に関して、不正な試験体を使用して試験に合格し大臣認定(20件)を受けていた問題について、当該試験を行った(財)ベターリビングに対して、不正受験の原因究明・再発防止策の提出を求めていたところ、平成19年12月25日(火)に国土交通省へ報告がありました。

東洋ゴム工業(株)が製造した硬質ウレタン製両面金属面材断熱パネルについて、不正な試験体を使用して試験に合格し大臣認定(6件)を受けていた問題について、当該試験を行った(財)日本建築総合試験所に対しても、不正受験の原因究明・再発防止策の提出を求めていたところ、同年12月25日(火)に国土交通省へ報告がありました。

- 原因についての報告概要

(1)ニチアス(株) 製の軒裏・間仕切壁について【(財)ベターリビング】

試験体のうちの評価対象部分のすり替えを許した原因

試験体のうちの評価対象部分のすり替えを許した原因

- 今般の不正受験においては、評価対象のすり替えが行われ、実際に性能試験に供されたものに種々の不正が施されていた。防耐火関係の性能試験においては、試験後は試験体が焼失・変質することから、試験体を製作する際に評価対象となる部位等と同一のロットから採取したカットサンプルの提出を求め、そのカットサンプルの形状、かさ比重、含水率の確認により、申請書に記載された評価対象とカットサンプルの同一性を確認していた。しかし、これまでカットサンプルの採取は指定性能評価機関の管理の下に置かれておらず、このことが試験対象のすり替えという不正を許した原因と考えられる。

試験体のうちの評価対象部分以外の部分について不正を許した原因

試験体のうちの評価対象部分以外の部分について不正を許した原因

- 今般の不正受験が行われた性能試験のうちの軒裏の性能試験については、「軒裏天井材」が評価の対象であるが、今般の不正受験では、試験体の一部を構成する評価対象部分以外の部分に当たる屋根等についても、材料の含水率を上げて測定点での温度上昇を抑えるという不正が施されていた。

- 実際の状況を再現するため、軒裏の性能試験に用いる試験体については、評価対象ではない部位(市販されている材料で構成)もあわせて製作することとなっている。この際、試験体については評価対象部分以外の部分も申請者のもとで製作することになっていたとともに、試験前に試験体の構成材料そのものを検査することとしていなかったことから、試験体の製作過程で評価対象以外の部分について不正を行う隙を生じることとなった。

(2)東洋ゴム工業(株)製の断熱パネルについて【(財)日本建築総合試験所】

- 今回の不正は、外観上は正常品と見わけのつかない範囲での材料組成の変更であったため、硬質ウレタンフォームおよびイソシアヌレートフォームにおける通常の確認方法(外観、形状、密度)では見破ることは困難であり、このことが不正を許した原因となったと考えられる。

- 再発防止策についての報告概要【(財)ベターリビング・(財)日本建築総合試験所】

(1)性能評価試験の不正受験の再発防止策

- 防耐火構造に係る試験体については、指定性能評価機関において製作(指定性能評価機関の適切な管理の下に試験体製作会社に外注する場合を含む。)するか、指定性能評価機関職員の立ち会いの下で申請者が製作することが必要。

- 指定性能評価機関において試験体を製作する場合には、評価対象部分のうちの申請者の製造等によらざるを得ないものについては、製作過程で持ち込ませて、指定性能評価機関によって試験体に組み込むこととすることが適当。

- 試験体の製作過程で端材等を確保し、これを分析することで試験体の仕様と認定申請の仕様が同一のものであることを確かめることが必要。

- なお、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の場合、試験体は申請者が製造する材料の小片であるので、実際に試験に供する試験体の数に加えて余分に試験体を提供させて、指定性能評価機関において無作為にそれらのうちから試験に供する試験体を選定するとともに、残りの予備の試験体について分析を行うことが適当。

(2)認定後の監視等の再発防止策

- 適正に性能評価試験を受けて認定を取得した構造方法・建築材料であっても、認定を受けた仕様とは異なる仕様の製品が市場で販売される場合が想定されるため、市販されている建築材料等を対象とした性能確認試験等を実施し、認定仕様と同一のものであることを確認するとともに、仮に同一でない場合には認定を取り消す等の方策が必要。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2008, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

![]()

![]()

![]()

担当部門における法令順守意識の欠如

担当部門における法令順守意識の欠如 チェック機能不全

チェック機能不全

社内規程の不備

社内規程の不備

企業の社会的責任に関する意識の不十分さ

企業の社会的責任に関する意識の不十分さ

〜

〜 の背景には経営者を含め会社全体として、消費者の安全に直接関わる建設資材を製造・販売する企業としての社会的責任についての意識が不十分であった。

の背景には経営者を含め会社全体として、消費者の安全に直接関わる建設資材を製造・販売する企業としての社会的責任についての意識が不十分であった。

消費者の観点に立った安全、安心に対する意識の向上

消費者の観点に立った安全、安心に対する意識の向上 品質保証体制の強化(組織変更・下図参照)

品質保証体制の強化(組織変更・下図参照)

認定に関する仕組みの改善

認定に関する仕組みの改善 ISO認証機関による品質保証体制の確認

ISO認証機関による品質保証体制の確認 〜

〜 の再発防止策の実施状況については、企業としての品質保証体制が正常に機能し、今回のような不正が再発しない体制となっていることを、ISO9001(品質管理マネジメントシステム)認証機関であるLRQAジャパンおよびDNVの特別監査(品質保証体制、コンプライアンス体制等)により確認する。

の再発防止策の実施状況については、企業としての品質保証体制が正常に機能し、今回のような不正が再発しない体制となっていることを、ISO9001(品質管理マネジメントシステム)認証機関であるLRQAジャパンおよびDNVの特別監査(品質保証体制、コンプライアンス体制等)により確認する。

事業化検討の不足

事業化検討の不足

経営判断の甘さと監査機能の不足

経営判断の甘さと監査機能の不足

事業部での隠蔽体質

事業部での隠蔽体質

コンプライアンス意識の希薄さ

コンプライアンス意識の希薄さ

独断専行のリーダーシップ

独断専行のリーダーシップ

組織の壁

組織の壁

品質監査室の設置

品質監査室の設置

全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施

全従業員を対象としたコンプライアンス研修の実施 部門長を対象としたコンプライアンス特別研修の実施

部門長を対象としたコンプライアンス特別研修の実施 内部統制システムの整備

内部統制システムの整備

社員教育の徹底

社員教育の徹底

事業監査・品質監査の徹底した推進

事業監査・品質監査の徹底した推進

新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化

新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化

内部通報制度の活用促進

内部通報制度の活用促進

企業ブランドに係る価値観の共有と伝道

企業ブランドに係る価値観の共有と伝道

不燃材料(NM-1729、NM-1732)

不燃材料(NM-1729、NM-1732)

その他の認定

その他の認定

試験体のうちの評価対象部分のすり替えを許した原因

試験体のうちの評価対象部分のすり替えを許した原因 試験体のうちの評価対象部分以外の部分について不正を許した原因

試験体のうちの評価対象部分以外の部分について不正を許した原因![]()