| <問い合わせ先> |

| 総合政策局技術安全課 |

|

(内線25615) |

| 電話:03-5253-8111(代表) |

平成17年度は、当課の研究課題のうち、平成18年度に予算要求を予定している1課題についての事前評価及び平成16年度に終了した2課題につい ての事後評価を実施した。

【平成18年度実施予定課題(事前評価)】

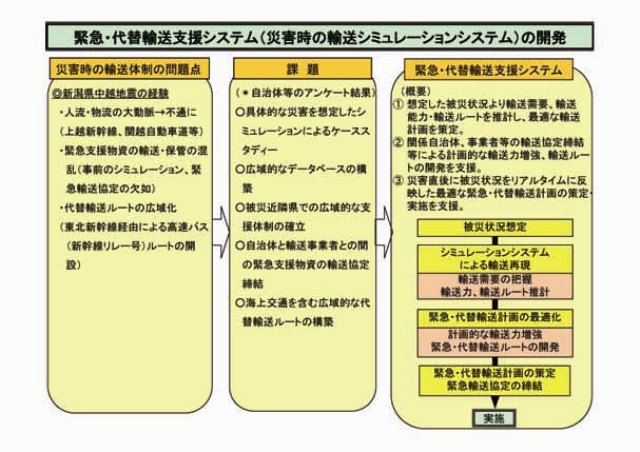

●緊急・代替輸送支援システムの開発

- 概要

近年、大規模地震による被害が多発している。新潟県中越地震においては、交通機関等の一部不通により代替交通機関の運行が実施されたが、輸送力の限界、 代替ルートの制約等が問題となり、広域的な代替輸送ルートが必要になった。また、地方自治体が行う緊急支援物資の被災地への配送においても、輸送・受入体 制が不十分であったため、適切な保管、輸送がなされず混乱を招いた。

これらの問題点を解決すべく、被災状況等を想定した輸送シミュレーションにより必要な輸送需要、輸送ルート等を推計し、計画的な輸送力増強や必要な防災 訓練等を関係機関で連携して実施するとともに、大規模災害発生時には、関係者が被災・復旧状況に応じた迅速かつ適切な輸送計画を策定・実施できるよう支援 するシステムを開発する。

- 研究期間(予定)

平成18年度〜20年度(3ヶ年) - 実施体制(予定)

(総括責任課)

国土交通省総合政策局技術安全課

(研究実施機関)

独立行政法人 海上技術安全研究所

(産学官の連携)

民間企業

(その他の協力体制)

物流システム工学やシステム開発の専門家以外に、交通計画の専門家にも参画を得て強力に推進する予定 - 研究目標

- 広域的な大規模災害を想定して、被災状況の情報から緊急支援物資や被災者の輸送需要を推定し、その輸送需要に対する最適輸送ルートを 求め、輸送機関の最適割り当てを迅速に実施し、かつ災害発生直後に被災状況をリアルタイムに反映した最適な緊急・代替輸送計画の策定・実施を支援するシス テムの開発

- 研究計画

- 緊急・代替輸送支援システムの設計 (平成18年度)

- 緊急・代替輸送支援システムの開発 (平成19年度〜20年度)

- 緊急・代替輸送支援システムのモデル実験 (平成20年度)

- 緊急・代替輸送支援システムの評価・検証 (平成20年度)

- 緊急・代替輸送支援システムの設計 (平成18年度)

- 活用方策と課題

当該システム開発により、事前対策として計画的な輸送力増強や新たな代替ルートの設定が図られ、また発災時には被災・復旧状況に応じた緊急・代替輸送計 画の迅速かつ適切な策定・実施が可能になる。課題としては、輸送対象として緊急支援物資、被災者を想定し、また輸送手段として複数の交通モードの組合せを 想定していることから、膨大なパラメータから効率的に最適解を求める手法の構築、実用性の確保である。 - 評価結果

「災害時の緊急輸送対策は極めて高度な重要性・緊急性があり、それを支援する本研究は最優先課題の一つといっても良い。複雑な実現象のモデル化がシステ ムの実用性・有効性に大きく影響するので、システム開発の前段として各種災害の調査・分析及びシステム設計に十分な期間を取り、システムの適用範囲を明確 にする必要がある。また、自治体や地方運輸局、警察等の協力を得て、情報を共有しておくことが望ましい。本研究は、マクロ的な経済復興政策の支援システム としても、ミクロ的な乗客誘導システムとしても社会・経済への貢献が期待される。また、対応する「災害」を広くとらえるならば(内戦、無差別テロ等)、多 くの諸国で利用可能であり、国際社会への貢献度も高いものと考えられる。」 という結論に達し、本研究開発を実施することは妥当であると認められた。

<平成17年8月4日、平成17年度運輸技術研究開発課題評価「緊急・代替輸送支援システムの開発」事前評価委員会>

【平成16年度終了課題(事後評価)】

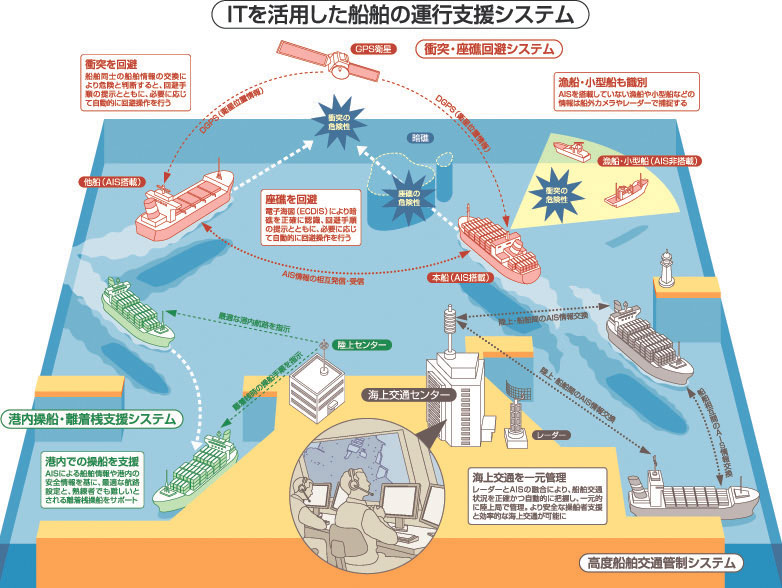

●ITを活用した船舶の運航支援のための技術開発

- 概要

- 研究期間

- 実施体制

- 研究目標

- フェールセーフとしての衝突・座礁回避システムの研究

航行環境情報等から衝突・座礁の危険性を判断し、必要に応じて操船者に警報や回避方法の指示を行うとともに、場合によっては自動的に回避行動をとる機能 を船舶に付加する技術開発 - 高度船舶交通管制システムに関する研究

多数の船舶が航行する輻輳海域の船舶動向を検知し、安全な交通流を自動的に判断して管制官への支援情報を提供するとともに、場合によっては船舶への航行 指示を自動的に行う技術開発 - 港内操船・離着桟支援システムに関する研究

離着桟や港内操船において、周辺船舶動向や停泊情報等を基に、自動的に最適港内航路を選定し、操船者に表示するシステムの技術開発 - 研究経過

- フェールセーフとしての衝突・座礁回避システムの研究

- 海上での情報とその利用法に関する調査 (平成12年度)

- 他船検出・追跡技術の高度化 (平成12年度〜16年度)

- 衝突・座礁危険判断システムの構築 (平成13年度〜16年度)

- 自動衝突・座礁回避システムの構築 (平成15年度〜16年度)

- 有効性の評価 (平成16年度)

- 高度船舶交通管制システムに関する研究

- AIS/VTS統合表示・自動ID付与技術の開発 (平成12年度〜14年度)

- 多数AIS船舶存在時の動作検討 (平成15年度〜16年度)

- 輻輳海域シミュレータの開発・改良 (平成12年度〜15年度)

- 海上交通センターデータとの連携 (平成16年度)

- 港内操船・離着桟支援システムに関する研究

- プロトタイプの設計・開発 (平成12年度〜13年度)

- 開発および動作試験 (平成14年度)

- シミュレーション実験および小型船実験 (平成15年度)

- 大型船実験および成果のとりまとめ (平成16年度)

- フェールセーフとしての衝突・座礁回避システムの研究

- 研究成果

- 衝突・座礁回避支援システムを開発した。

- 他船情報自動収集機能、避航操船支援機能、自動危険回避機能の構築

- 高度船舶交通管制システムを開発した。

- AIS/VTS統合表示機能とAIS情報によるVTS自動ID付与機能の開発と導入実用化

- 輻輳海域シミュレータの開発

- 港内操船・離着桟支援システムを開発した。

- 港湾内操船者支援システム、港湾内での管制システム、遠隔制御による離着桟支援システムの構築

- 衝突・座礁回避支援システムを開発した。

- 活用方策と課題

当該システムの活用により、海難における要救助船の約5割を占める衝突、乗り上げ事故を未然に防止し、且つ海難原因の約8割を占めるヒューマンエラーの 激減を可能にし、日本の海における確かな安全の構築が可能となる。また、狭水路の航行において、ITの導入により高度な安全管理を実現し、且つ航行の停滞 や減速の発生を低減し、狭水路・港湾等の物流におけるボトルネックの解消が可能となる。さらに、油流出事故等による海洋汚染を防止し、未来の環境を優しく 守ることが可能となる。今後、当該システムを実用化するためには、更なるユーザ評価が必要である。 - 評価結果

当初計画段階に、海上交通の特殊性を踏まえた上で、技術課題や実用化の問題点を明示すべきであったが、AISの導入等に伴う各種システムの基本性能の構 築は達成されており、目標設定は概ね適切であったと考えられる。一方、AIS標準化の遅れがあったことを考慮しても、研究期間について、より綿密に研究計 画を立てるべきであった。

現場サイドや大学等との連携をより積極的に行い、また、各研究機関の研究成果の統合という観点を踏まえて相互連携が図られると、さらに良い成果が得られ たのではとの印象を受けた。

国内外の学会で論文発表、AISに関するセミナーの開催、特許出願・取得や製品化など、十分な研究成果の発表・活用が図られたと考えられる。

今後は、ユーザ評価の充実等、次の研究フェーズ・実用化につなげるための課題を整理した上で研究を進められたい。

<平成18年1月20日:平成17年度研究開発課題評価「ITを活用した船舶の運航支援のための技術開発」事後評価委員会>

近年のITの進展に伴い、船舶自動識別装置(AIS)を含めた高度通信技術を有効に活用して、海難事故原因の約8割を占めるヒューマンエラーによる事故 の低減や海上物流においてボトルネックとなっている浦賀水道等の狭水路航行の高効率化等を実現するため、船舶の知能化、陸上から船舶への航行支援の高度 化、海上通信の高度化の推進という観点から、ITを活用した船舶の運航支援のための技術開発を実施した。

平成12年度〜16年度(5ヵ年)

(総括責任課)

国土交通省総合政策局技術安全課

(研究実施機関)

独立行政法人 海上技術安全研究所

独立行政法人 電子航法研究所

国土技術政策総合研究所

(産学官の連携)

大阪大学、東京海洋大学、民間企業等

【平成16年度終了課題(事後評価)】

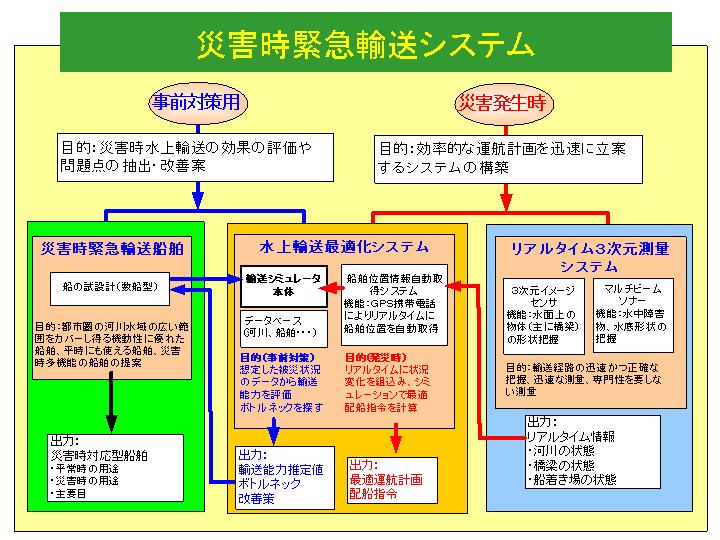

●災害時緊急輸送システムの技術開発

- 概要

- 研究期間

- 実施体制

- 研究目標

- リアルタイム3次元測量システムの開発

岸壁や橋等の損壊状況をリアルタイムで把握し、それらの情報を迅速に送信する。 - リアルタイム情報に対応した水上輸送最適化システムの開発

上記の測量データ情報等で構成される「緊急時用データベース」を基に、被災地への最も高効率な配船を計算し、各輸送船に配船指令を出す。 - 災害時緊急輸送船舶の試設計

震災発生からの3日程度の緊急時に被災市民への緊急輸送に従事し、それに続く1週間程度の応急時に災害時緊急輸送システムの指令船として従事する。 - 研究経過

- リアルタイム3次元測量システム

- 3次元イメージセンサーの実験検証 (平成14年度)

- マルチビームソナーの実船実験検証 (平成15年度)

- 簡易システムの構築及び実験検証 (平成16年度)

- リアルタイム情報に対応した水上輸送最適化システム

- 物資輸送シミュレータの構築・解析(関東地方) (平成14年度)

- 解析(中部地方) (平成15年度)

- リアルタイム情報処理機能の構築、実船実験 (平成15年度)

- 被災者輸送需要量調査 (平成15年度)

- 被災者輸送シミュレータの構築・解析(関東地方) (平成16年度)

- 災害時緊急輸送船舶

- 災害対応船舶の調査 (平成14年度)

- 災害対応船舶の試設計 (平成15年度)

- リアルタイム3次元測量システム

- 研究成果

- リアルタイム3次元測量システムを開発した。

- リアルタイム測量を実現

- リアルタイム情報に対応した水上輸送最適化システムを開発した。

- 災害前評価(輸送量計算等)及び災害時最適配船システムの構築

- 災害時緊急輸送船舶を試設計した。

- 平常時にも使用できる災害時輸送船を提案・設計

- リアルタイム3次元測量システムを開発した。

- 活用方策と課題

当該研究が現場に活かされることによって、地震災害が多発する我が国において、より効果的な災害時救急輸送が展開され、災害後の被害の軽減することが可能となる。今後は、地方公共団体等と協力しながら、システムの実用化に向けて検討することが必要である。 - 評価結果

本研究で取り上げた課題はそれぞれに重要な内容となっており、関係者への波及効果の可能性は十分認められることから、研究成果を完全に実用の域に高めるために次の研究フェーズへの発展が期待される。

本研究で設定した目標を達成するには十分な連携体制であったと理解するが、緊急災害時という観点から今後の研究に応じて防災関係者等との連携も必要と思われる。

研究成果は国際会議や学会等で活発に発表されているが、学術的な学理探求というよりは現実的な社会問題に対する解決策を構築あるいは提案するという面が強いことから、成果の発表の場が適切か否かを吟味する必要がある。

<平成18年1月20日:平成17年度研究開発課題評価「災害時緊急輸送システムの技術開発」事後評価委員会>

災害時の物資輸送の拠点として、海上防災拠点の開発や内陸河岸防災拠点の整備等が既に進められているが、これらを連携させ、適切に機能させるための輸送 システムについては未検討のままであった。

また「防災基本計画」では、陸・海・空にわたる複数の輸送モード及び輸送ルートからなる緊急物資輸送の多重性・代替性の確保の強化・推進の必要性が示さ れている。

このため本研究において、緊急輸送代替性確保への貢献、大量の救援物資の効果的な供給、災害時の初動対応の円滑化を図ることを目的とした災害時緊急水上 輸送ネットワーク構築のための検討を行った。

平成14年度〜16年度(3ヵ年)

(総括責任課)

国土交通省総合政策局技術安全課

(研究実施機関)

独立行政法人 海上技術安全研究所

財団法人 日本造船技術センター

(産学官の連携)

大学、民間企業等

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport