| 平成13年4月23日 |

「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」 について |

| 概ね9割程度民間委託されている下水道施設の運転、維持管理業務の効率化を図る選択肢の一つとしての性能発注方式について、その具体的な方向性、委託をする際の留意点等について「ガイドライン」としてとりまとめたものです。 |

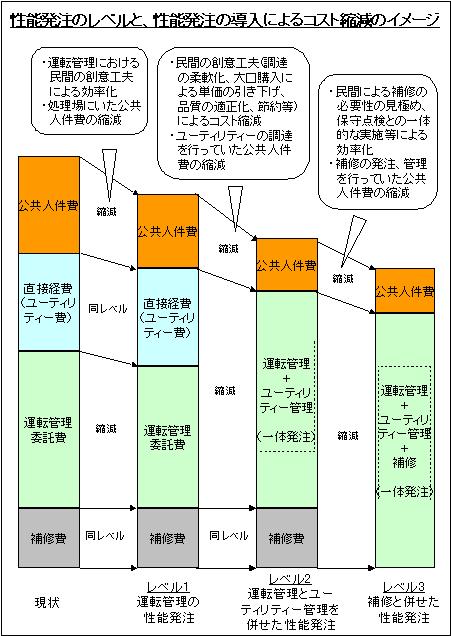

| 1.背景 ① 下水道整備が進み、管理すべき施設ストックが増加するにつれ、その維持管理費が増加している状況のもと、効率的に維持管理を行うことは、地方公共団体の厳しい財政状況に鑑みても、現下の緊急課題。 ② 下水処理施設の運転・管理は、概ね9割程度で民間委託されているが、効率化の余地あり。 ③ このような観点から、「都市計画中央審議会 基本政策部会 下水道小委員会報告」 (平成12年12月14日)において、これらの効率化のため、いわゆる「性能発注」 を選択肢として提示。 * ④ 更に、委託者受託者間で、ノウハウの少ない現在の状況のもと、留意事項等を示すガイドラインの提示を提言。 ⑤ 今回のガイドラインは、これを受けて以下の検討委員会において検討を行い、作成したもの。 なお、「都市計画中央審議会 基本政策部会 下水道小委員会報告」の抜粋については、下記を参照。

委員長 山内 弘隆 一橋大学商学部教授4.今後の予定 今後、円滑に導入を進めていくために、専門的技術者による支援体制の整備、積算要領の改善等による諸制度の充実等に向けて更に検討を深めていく予定。なお、本ガイドラインは、今後の実施状況等に応じ変更していくべきもの。 *「性能発注による民間委託」:民間事業者が施設を適切に運転し、一定の性能(パフォーマンス)を発揮することができるのであれば、施設の運転方法の詳細等については民間事業者の自由裁量に任せるという考え方。 ○「都市計画中央審議会 基本政策部会 下水道小委員会報告」(平成12年12月14日) ~ 抜粋 ~ 3.下水道制度のあり方について (略) 3-3.下水道の整備と管理における効率性・透明性の確保 (1)民間活力の導入等による経営の効率化 下水道整備が進み、管理すべき施設ストックが増大するにつれて、その維持管理費は着実に増加しており、今後、普及率が向上するにつれて維持管理費はさらに増加していくと予想される。今後は、下水道の供用開始都市の大半を中小市町村が占めることとなるが、こうした都市では、一般に財政面、組織面の基盤が弱いケースが多いうえに、下水道の経常的な維持管理コストも全市町村の平均と比較すると2倍近くに達している。こうした状況のなかで、維持管理の質を確保しつつそのコストを縮減し、効率的に維持管理を行うことは、地方公共団体の厳しい財政状況に鑑みても、現下の緊急課題の一つである。 現在、維持管理コストの主要部分を占める処理場の維持管理は、概ね9割近くの部分が民間に委託されているが、わが国では決められた人員の配置等を求めるなど、あらかじめ定められた仕様に基づき民間への委託がなされている傾向がある。この場合、仕様の遵守を求められる結果、経費削減のインセンティブが民間に働かなかったり、委託者・受託者間の責任分担があいまいであることから民間からの業務改善に関する提案の結果が採用されにくかったり、採用されてもその効果が民間に還元されなかったりするケースも多く、業務の効率化が進みにくい傾向がある。 こうした課題に対応し、業務委託を効率化するためには、民間事業者に対して施設管理に一定の性能(パフォーマンス)の確保を条件として課しつつ、運転方法等の詳細については民間に任せるいわゆる性能発注を行うことが有効な方策のひとつであると考えられる。 民間委託の具体的な方式については、基本的には委託者である地方公共団体と受託者である民間事業者との間の契約により決定されるべきものである。しかしながら、両当事者においてこのような民間委託方式に関するノウハウの蓄積が少ない現在の状況のもとでは、こうした方式の円滑な導入のために必要な措置を講じ、地方公共団体が維持管理コストを縮減し、効率的に維持管理を行う観点から、地方公共団体が採りうる選択肢の幅を広げるべきである。また、この際、広範囲の業務を複数年度にわたり委託することがより効率的であるが、この場合、契約締結の際の競争性を担保し、委託期間中に委託者が委託業務の遂行について監視を行う必要があり、このため委託者を支援する措置を併せて講ずる必要がある。 ○「都市計画中央審議会 基本政策部会 第4回下水道小委員会」 (平成12年11月24日) 資料から抜粋  |

|

|

|