(1) 今後の鉄道整備の基本的方向を明示

鉄道ネットワークは、形状の上ではほぼ概成しているものの、利用者から見た使いやすさなどの点でなお多くの課題があり、利用しやすく高質な鉄道ネットワークを構築することが重要である。また、地球環境問題や高齢化社会の到来に対応するため、バリアフリー化の推進など新たな社会的ニーズに対応した鉄道整備を推進することが必要である。一方、国及び地方公共団体の厳しい財政事情に鑑み、効率的かつ重点的な鉄道整備を実施することが必要である。

(2) 幹線鉄道及び都市鉄道の整備水準

-

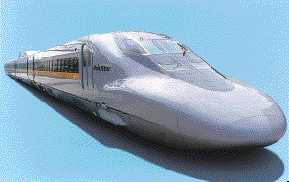

(ア) 幹線鉄道について

幹線鉄道については、国土の骨格となる広域的な幹線鉄道ネットワークを構築するため、整備新幹線の着実な整備を進めるとともに、五大都市(東京、大阪、名古屋、札幌及び福岡)又は新幹線駅と地方主要都市とを結ぶ在来幹線鉄道の最速列車の表定速度を線形改良、踏切除却及び保安対策の強化等により、時速100km台にまで向上させることをめざす。また、五大都市から地方主要都市までの間については、概ね3時間程度で結ぶことをめざす。

(イ) 三大都市圏鉄道

三大都市圏鉄道については、大都市圏における通勤・通学混雑の緩和に向けた輸送力増強を図り、すべての区間のそれぞれの混雑率を150%以内(ただし、東京圏は、当面、180%以内)とすることをめざす。

(ウ) 主要空港アクセス鉄道

主要空港アクセス鉄道については、国際的な空港と都心部との間の所要時間を30分台とすることをめざす。

(3) 国と地方公共団体の役割分担

鉄道の整備にあたっては、民間主導による整備を基本としつつも、政策的に重要なプロジェクトについては公的主体がこれを適切に補完する必要がある。具体的には、1.整備新幹線の整備については、国がイニシアティブを発揮し、地方公共団体が応分の協力を行う。2.主要幹線鉄道の高速化及び主要空港アクセス鉄道の整備については、国が地方公共団体と共同して取り組む。3.地域的な交通を担う都市鉄道の整備については、国が地方公共団体に対して支援を行いつつ、共同して取り組む。4.地域的な交通を担う都市鉄道の整備であっても、政策的重要性は高いものの、旅客流動が広域にわたるため、民間鉄道事業者やこれを補完する地方公共団体だけでは整備の推進が期待しがたいプロジェクトについては、国も、単なる環境整備にとどまらず、より積極的な役割を担う。

(4) 上下分離方式の検討

鉄道の整備にあたっては、民間事業者に対する支援方策の見直しなどによりがたい場合には、公的主体等がインフラを整備し、運行は運行事業者が効率的に行う「上下分離方式」も検討すべきである。

(5) 在来幹線鉄道及び都市鉄道等の整備の進め方

在来幹線鉄道については、関係者からなる地元協議会等において具体的な整備方針を策定することが適当である。また、都市鉄道等については、三大都市圏については運輸政策審議会答申、地方中核都市圏については地方交通審議会答申等、空港アクセス鉄道については地元協議会等の策定する整備方針に則り整備を推進することが適当である。さらに幹線鉄道及び都市鉄道の整備に対する支援方策の見直しについても検討を図る必要がある。