| 漁船第十八光洋丸貨物船フンア ジュピター衝突事件 本件は、山口県下関漁港を発したまき網漁業に従事中の第十八光洋丸(総トン数135トン)と、大韓民国釜山港を発したフンア ジュピター(総トン数3,372トン)とが、平成15年7月2日福岡県沖ノ島北東方沖合で衝突し、第十八光洋丸は沈没し、同船乗組員6名が行方不明、同1名が死亡、同8名が重軽傷を負い、フンア ジュピターは球状船首等に凹損及び破口を生じたものである。 本件については、平成16年12月17日門司地方海難審判庁で第一審の裁決があったが、これを不服として、理事官から第二審の請求がなされ、平成17年10月14日高等海難審判庁で裁決された。 門司地方海難審判理事所の調査経過 門司地方海難審判理事所は、「重大海難事件」に指定し、理事官は、第十八光洋丸一等航海士を受審人に、フンア ジュピター二等航海士を指定海難関係人にそれぞれ指定して、平成15年10月3日横浜地方海難審判庁に 対して審判開始の申立を行った。(同年12月12日フンア ジュピター船長を指定海難関係人に追加指定) 門司地方海難審判庁の審理経過 門司地方海難審判庁では、2回の審理を行い、平成16年12月17日裁決の言渡しが行われたが、理事官は、当裁決に対し不服があるとして、高等海難審判庁に対して第二審の請求を行った。 高等海難審判庁の審理経過 高等海難審判庁では、参審員の参加をもって審理を行い、1名の証人尋問を行って平成17年10月14日裁決の言渡しが行われた。 裁決の要旨は、次のとおりである。 裁決 (船舶の要目)

(関係人の明細)

(損 害)

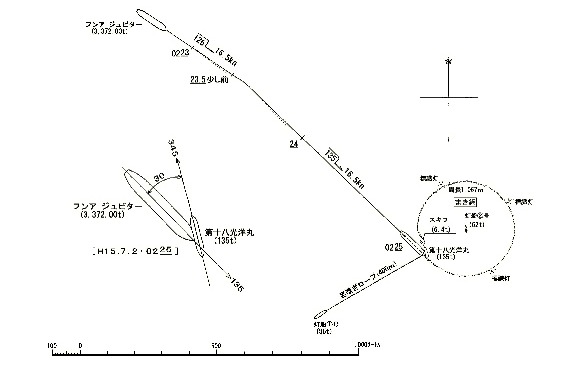

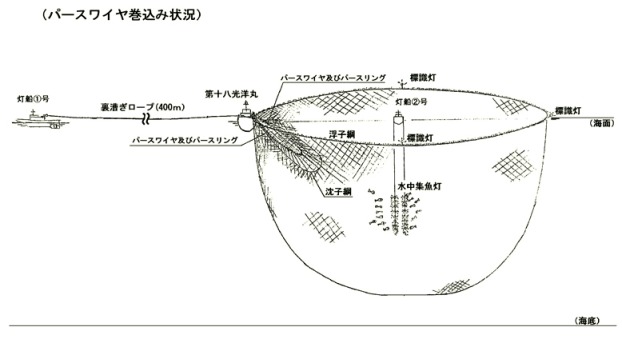

主文 本件衝突は、フンア ジュピターが、見張り不十分で、まき網による漁ろうに従事中の第十八光洋丸を避けなかったことによって発生したものである。 フンア ジュピター船長に対して勧告する。 フンア ジュピター二等航海士に対して勧告する。 理由 (事実) ①事実の経過 第十八光洋丸(以下「光洋丸」という。)は、一等航海士、船長及び漁ろう長ほか18人が乗り組み、船首2.2メートル船尾4.4メートルの喫水をもって、操業の目的で、船尾端のストッパーにはるかぜの船首部を係止してえい航し、平成15年6月29日00時00分山口県下関漁港(本港地区)を灯船2隻と共に発し、途中で運搬船2隻と合流し、対馬東方沖合の漁場に至ってよこわを漁獲対象とした昼間の操業を2日間行ったのち、7月1日沖ノ島北東方沖合の漁場に移動して魚群探索をしたが大型の魚群に遭遇せず、夜間のあじを漁獲対象とした操業に切り替えることとし、14時ごろから船団の各船と共に錨泊待機した。 18時ごろ漁ろう長は、抜錨し、船橋で船団の各船を指揮して魚群探索を開始したのち、2日01時ごろ集魚中であった第十七海幸丸(以下「十七号」という。)から魚群が付いた旨の報告を受け、同船に取り付いて操業することとし、探索中の各船にその旨を伝えた。 その後、船長は、投網準備に掛かったが、船橋にいるものを除く乗組員の全員が、ヘルメット、胸付き合羽ズボン及び上衣合羽に長靴の服装で甲板上に出ていたが、これらの乗組員に対して救命胴衣を着用するよう指示しなかった。 光洋丸は、01時40分過ぎ船長及び一等航海士が船橋当直に就き、通信士が在橋して漁ろう長を補佐し、航行中の動力船が表示する灯火及びトロール以外の漁ろうに従事していることを示す紅、白の全周灯を点灯したほか、後部マストに紅色回転灯1個、船橋周りに前部甲板及び中央甲板を照らす作業灯数個並びに主クレーンに3個の傘付き白色灯を点じたうえ、前部マストの下端後部にばくだん灯1個を点灯し、同船長の操船で十七号に接近し、01時45分沖ノ島灯台から044度(真方位、以下同じ。)13.8海里の地点で、はるかぜを切り離し、投網を開始した。 漁ろう長は、折からの海潮流の影響を受けて北東方に約0.6ノットで圧流される状況のもと、船長の操船で、十七号を中心に約8ノットの対地速力(以下「速力」という。)で右回りに円を描くように、まき網及び浮子綱に連なる大手ワイヤを船尾から繰り出し、01時50分ごろ前示投網開始地点に戻って行きあしを止め、船首が北北西に向いた状態ではるかぜから大手ロープなどを船首部に受け取り、同ロープに連なる浮子綱を右舷船首部に取って固定し、絞りロープ及びパースワイヤの取込みを行ったのち、01時52分同ワイヤをダビットを介して船首側のパースウインチのドラムに導きその巻締めの準備に掛かった。 このとき、第六海幸丸(以下「六号」という。)は光洋丸の左舷側に接近して自船から出した長さ400メートルの裏漕ぎロープの端を光洋丸に渡し、同船で裏漕ぎ金具と連結させて西南西方に向けて航走し、裏漕ぎの準備に掛かった。 船長は、船首部右舷側に浮子綱が固定されたことを確認して、プロペラの翼角をわずかに後進側に操作して船首側の浮子綱の張り込みを行い、これに合わせて船尾側の大手ワイヤの巻込みが行われ、01時53分少し前大手側の浮子綱が右舷船尾端付近まで巻かれたのを確認して同翼角を0度とし、機関のクラッチを脱としてプロペラの回転を止め、投網操船を終えた。 01時53分漁ろう長は、六号による裏漕ぎと光洋丸のパースワイヤの巻込みをほぼ同時に開始させ、着底した沈子綱の絞込みに掛かった。 02時03分少し過ぎ船長は、船首が345度を向いていたとき、一等航海士の報告により、航跡表示機能に切り替えていた2号レーダーで左舷船首39度6.0海里のところにフ号の映像を初めて認め、このことを漁ろう長に伝え、その後、同船に対する動静監視を続けたところ、その航跡が自船団に向かっていることを知った。 02時11分少し前漁ろう長は、フ号がほぼ同方位3.9海里に接近したとき、一等航海士に船橋前部の上側にある前部甲板の全体を照射する投光器を点滅するよう指示し、02時13分フ号がほぼ同方位3.3海里に近付いたとき、運搬船の2隻に対し、大型船が近付いているので作業灯等を点灯して網の近くに寄るよう指示した。 一等航海士は、漁ろう長の指示があった直後から、操舵室左舷後部の配電盤の前で後方を向いて座り、スナップスイッチを操作して投光器の点滅を開始し、その後もその操作を続けた。 第二十二海幸丸(以下「二十二号」という。)は、まき網の中心から北東方1海里ばかりで漂泊待機していたところ、漁ろう長の指示を聞き、法定灯火のほか、後部マストのばくだん灯、操舵室前面の投光器及び甲板作業灯などを全部点灯して半速力で南西進を開始した。 このころ第三十三海幸丸(以下「三十三号」という。)は、まき網の中心から南西方1,500メートルばかりで漂泊待機していたところ、フ号に先航する第三船がいたことから、法定灯火のほか、操舵室両舷の500ワットの集魚灯各6個及び船尾部の作業灯2個を点灯し、避航を促す目的で同船に向けてゆっくり北西進し、同船が避航し始めたので同網の中心の西南西方1海里ばかりのところで再び漂泊を開始した。 02時14分少し過ぎ船長は、フンア ジュピター(以下「フ号」という。)がほぼ同方位3.0海里に、02時18分少し前には同じく2.0海里に接近し、白、白、紅、緑4灯をはっきり視認できるようになり、同船がその後も方位に明確な変化のないまま接近したが、一等航海士が投光器の点滅を続けていたこともあって、フ号に運搬船を接航させて避航を促すなどの措置をとらなかった。 このころ、はるかぜは、光洋丸の左舷前方約60メートルのところで法定灯火のほか、紅色回転灯及び投光器などを点灯して船首を北北東方に向け漂泊待機していたところ漁ろう長から、フ号に網の存在を知らせるために、浮子綱沿いに右回りで走るよう指示され、航走を開始した。 02時23分船長は、避航動作をとらないフ号に危険を感じ、同船が1,100メートルばかりに接近したとき、同船に向けて探照灯を照射し、同時に漁ろう長が汽笛による短音を連吹して警告信号を行ったものの、02時23分半フ号が避航動作をとらなかったばかりか、わずかに右転し、自船に向首する態勢となったことを認めたが、揚網中で動きがとれない状況で、どうすることもできず、探照灯の照射を続け、通信士が漁ろう長から汽笛の連吹を引き継いでこれを続けた。 02時23分半漁ろう長は、フ号が自船に向首する態勢となったことから、急いで、投光器の点滅を続けていた一等航海士に全ての投光器及び作業灯などを点灯するよう指示し、六号に対して、裏漕ぎロープを放すことを意味する「六号ストップ」の指示を出し、沈子綱が水深25メートルまで揚がっていたところで、パースワイヤの巻込みを中断させ、はるかぜに対してすぐに戻って船首部の浮子綱を引くよう指示した。 六号は、無線の交信を聞いて他船の接近を知り、光洋丸の汽笛の吹鳴を聞いて、間もなく、汽笛を吹鳴し、裏漕ぎロープをいつでも切断できるよう包丁を準備していたところ、漁ろう長から「六号ストップ」の指示があったことから、六号船長が機関のクラッチを中立、続いて後進にかけたところで、乗組員が同ロープをえい航フックから外して舷外に投棄した。 はるかぜは、魚捕側の標識灯付近まで走り込んだとき、漁ろう長から引き返すよう指示を受けて、反転しようとしたとき左舷後方にフ号を認め、同船に探照灯を照射しながら全速力で引き返した。 光洋丸は、裏漕ぎロープが放たれたものの、依然、右舷側がパースワイヤで、船首尾がそれぞれ浮子綱で固定されていたので、船長、一等航海士、漁ろう長及び通信士が、目前に迫ったフ号に対して汽笛の連吹、探照灯の照射及び投光器並びに作業灯など全ての灯火を点灯して避航を促し続けたが、及ばず、02時25分沖ノ島灯台から044度14.2海里の地点において、船首が345度を向いて停止していたとき、その左舷中央やや後部に、フ号の船首が、前方から30度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、視界は良好で、付近海域には約0.6ノットの北東流があった。 また、フ号は、船長及び二等航海士ほか大韓民国船員11人、中華人民共和国船員3人が乗り組み、コンテナ貨物465.5トンを載せ、船首3.3メートル船尾6.1メートルの喫水をもって、7月1日21時45分釜山港を発し、広島港に向かった。 ところで、船長は、自船が日本の九州北部沖合から山陰沖合にかけての海域を航路とする運航形態をとっており、昇格して日が浅い二等航海士に、当直を任せていたものの、同人が以前に日本に寄港する船舶に乗船した経験があるから大丈夫と考え、発航に先立ち、航行海域における漁船の操業形態や実態についての啓蒙、当直要領の順守についての指導を行わず、夜間、操業する漁船群に遭遇したときは、これらに近付かないよう、予定針路から大きく外すことをためらわずに行うことなど操業する漁船との衝突防止に関する指導を十分に行っていなかった。 22時30分ごろ船長は、釜山港沖で出航操船の指揮を終えたとき、自船が夜間操業する漁船が多数存在する沖ノ島北東方沖合を航行する予定であり、同海域における船橋当直に、経験の浅い二等航海士が就くことになっていたが、降橋する前に、操業する漁船群を前方に認めたときは、遠距離にあるうちに双眼鏡を使用して十分な見張りを行い、密集状態であれば、早期に予定針路から大きく外すことなど、見張り及び操業する漁船群の避航に関する具体的な注意事項を夜間命令簿に記載せず、また、当直中の三等航海士に二等航海士と当直を交替するとき必要事項を口頭により引き継ぐように指示することもなく降橋した。 翌2日00時00分二等航海士は、舌埼灯台から049度9.7海里の地点で、三等航海士と交替し、操舵手と2人で船橋当直に就き、針路を126度に定め、機関を全速力前進にかけ、16.5ノットの速力で、折からの海潮流の影響により、2度ばかり左方に圧流されながら、自動操舵によって進行した。 02時00分二等航海士は、沖ノ島灯台から016度14.7海里の地点に達したとき、その前から船首方に漁船の灯火と思われる光芒を認めていたことから、ARPAを、6海里レンジとしてオフセンターにし、前方8海里までを探知できるようにして見たところ、前方7海里ばかりの、船首輝線のわずか左側に4隻と同輝線の少し右側に1隻の映像を認めた。 二等航海士は、これらの映像の全部にベクトル表示が出ていなかったことや、右舷側の1隻と左舷側の4隻とが船首輝線を隔てて0.5海里ほどの間隔があるように見えたことから、漂泊して操業するいか釣り漁船と思い、その間を通航することとし、その後、時折目視で前方を見たり、双眼鏡を使用して前方を見たりしたものの、それぞれ一瞥するだけで、操舵室内を歩き回ったり、右舷側寄りの前部窓際で後ろ向きになって操舵手と会話したりしながら続航した。 02時11分少し前二等航海士は、沖ノ島灯台から029度14.1海里の地点に至り、正船首わずか右方3.9海里に紅色回転灯、赤色灯及び多数の作業灯を点じたうえ投光器の点滅を始めた光洋丸を、正船首わずか左方のほぼ同距離に集魚灯や作業灯を煌々と照らした十七号を、正船首少し右方のほぼ同距離に集魚灯や作業灯を明るく照らした六号を、光洋丸の船首方すぐ近くに紅色回転灯や投光器などを点灯して漂泊するはるかぜをそれぞれ視認でき、これらの4隻が群をなしていて、その間を航過できない状況であったが、いか釣り漁船であるからある程度の間隔を空けて漂泊しているものと考え、双眼鏡を使用した見張りや、ARPAのレンジを近距離に切り替えて映像を見直し、レーダー情報と目視が一致するかどうかを確認するなどして、見張りを十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 その後、二等航海士は、時折前方を見ていたものの、光洋丸や六号の灯火が十七号ほど煌々と照らされた明るさではなかったことから、一瞥しただけで船首方付近で支障となる漁船は明るい十七号の1隻だけで、その右方に見える灯火は距離が少し離れて操業するいか釣り漁船だろうと思いながら、同じ針路及び速力で進行した。 02時18分少し前二等航海士は、沖ノ島灯台から036度14.1海里の地点に達したとき、正船首わずか右方2.0海里のところに、光洋丸の連携した紅、白2灯及び白、紅2灯ほか作業灯並びに投光器の点滅灯火を視認できるようになり、また、そのすぐ左方にはるかぜの白、紅2灯ほか紅色回転灯及び投光器などを、正船首わずか左方の同距離に、十七号の連携した紅、白2灯及び白、紅2灯ほか煌々と照らした甲板上の集魚灯を、右舷船首約5度のほぼ同距離に六号の連携した紅、白2灯及び白、緑2灯ほか明るく照らした集魚灯をそれぞれ視認でき、これらの4隻が自船の進路を塞ぐ形で横に並び、光洋丸、十七号及び六号がトロール以外の漁法により漁ろうに従事していることや、接近するにつれて、これらが停止状態であり、このまま直進できないことが分かる状況にあった。 ところが、二等航海士は、依然として当初のレーダー情報に頼り、見張りを十分に行わなかったので、この状況に気付かず、大きく右転するなどして漁ろうに従事する光洋丸ほか3隻を避けないで続航した。 02時23分二等航海士は、沖ノ島灯台から041度14.2海里の地点で、光洋丸など3隻まで約1,100メートルとなったとき、前方を見てようやくレーダー情報で得ていた漁船群の配置とは異なるように感じ、光洋丸から探照灯で照らされて船橋周辺が明るくなったことから、ふと、ARPAのレンジを初めて近距離に切り替えて見たところ、船首輝線に重なった2個の映像を認め、02時23分半少し前沖ノ島灯台から042.5度14.2海里の地点において、自ら自動操舵のまま針路を135度に転じたところ、光洋丸に向首する態勢となり、同船が汽笛で短音を連吹していたが、このことに気付かず、ARPAのデータ表示を見ようとして十七号とはるかぜの映像をこれに捕捉させ、速力が4ノットと表示されたはるかぜに対し、シグナルライトで信号を送っていたところ、02時25分わずか前、至近に迫った光洋丸を視認し、慌てて、操舵手に右舵一杯を令したが、効なく、フ号は原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 船長は、自室で就寝中に衝突の衝撃を感じて昇橋し、二等航海士より漁船と衝突した旨の報告を受け、事後の措置に当たった。 衝突の結果、光洋丸は、左舷中央やや後部及び後部外板に破口を生じ、右舷側に横転して破口等より浸水し、浮力を喪失して沈没し、乗組員全員が海中に投げ出され、フ号は、球状船首等に凹損及び破口を生じた。 ②光洋丸乗組員の救助状況 光洋丸船団では、直ちに、はるかぜ、六号、十七号、二十二号、三十三号によって救助作業が行われたが、船長(五級海技士(航海)免許受有)、漁ろう長、甲板長、操機長、機関員及び調理員の6人が行方不明となり、一等航海士ほか14人が救助されて下関漁港に搬送されたものの、網長が溺水により死亡し、乗組員8人が骨折、打撲等の傷を負った。 (原 因) 本件衝突は、夜間、沖ノ島北東方沖合において、関門海峡に向けて東行するフ号が、見張り不十分で、まき網による漁ろうに従事中の光洋丸を避けなかったことによって発生したものである。 なお、光洋丸において、多数の乗組員が行方不明となったのは、同乗組員が救命胴衣を着用していなかったことによるものである。 フ号の運航が適切でなかったのは、船長が、夜間、操業漁船が多い沖ノ島北東沖合を航行する際、同海域での航行経験の浅い二等航海士に対して、漁船の操業形態やその実態についての啓蒙や当直要領の順守についての指導を十分に行わず、漁船との衝突防止に関わる指導が不十分であったこと、降橋する際、当直中の三等航海士を通じて二等航海士に見張りや操業する漁船群の避航に関する具体的な事項を指示することが不十分であったこと、及び同航海士の見張りが不十分であったことによるものである。 (受審人等の所為) フンア ジュピター船長が、昇格して日が浅いフンア ジュピター二等航海士に、当直を任せる際、航行海域における漁船の操業形態及びその実態についての啓蒙や当直要領の指導を行わず、夜間、操業する漁船群に遭遇したときは、これらに接近しないように予定針路から大きく外すことをためらわずに行うことなど、漁船との衝突防止に関わる指導を十分に行っていなかったことは、本件発生の原因となる。 フンア ジュピター船長に対しては、海難審判法第4条第3項の規定により勧告する。 フンア ジュピター二等航海士が、夜間、福岡県沖ノ島北東方沖合を関門海峡に向けて東行中、レーダーで前方に漂泊あるいは停止状態の漁船群の映像を認めた際、レーダーのレンジを適宜近距離に切り替えたうえ、双眼鏡を使用して、レーダー情報と目視が一致するかどうかの見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 フンア ジュピター二等航海士に対しては、海難審判法第4条第3項の規定により勧告する。 第十八光洋丸一等航海士の所為は、本件発生の原因とならない。   |