|

平成15年7月8日 |

|

<問い合わせ先> |

|

河川局河川環境課 |

|

(内線35452) |

| TEL:03-5253-8111(代表) |

平成14年全国一級河川の水質現況(概要)

国土交通省は昭和33年から一級河川における水質調査を実施し、昭和47年から全国の一級河川の水質調査結果を取りまとめ、公表している。

本資料は、平成14年(暦年)における全国一級河川(109水系)の水質調査結果の概要をとりまとめたものである。

【今年のトピックス】

○平成14年より、「人と川とのふれあい」の観点から新たな指標の試行として糞便性大腸菌群数及び透視度の調査実施。

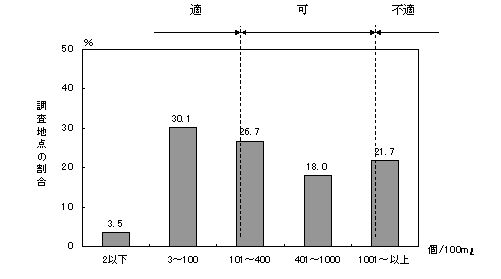

- 糞便性大腸菌群数調査では水浴場の判定基準によると約7割が『可』以上

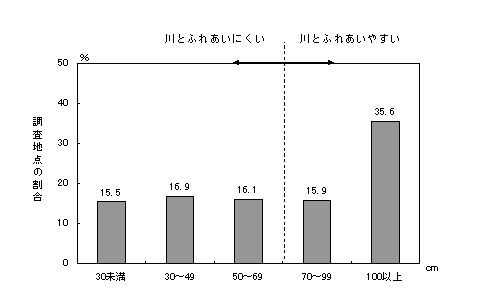

- 透視度調査では約半分が川とふれあいやすい環境と評価できる。

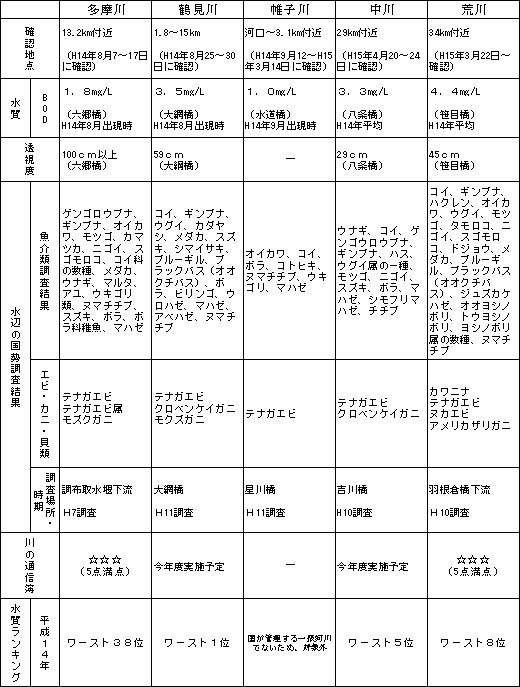

○アゴヒゲアザラシが現れた河川の内、2河川(つる鶴みがわ見川、なかがわ中川)がワースト5の河川。しかし鶴見川、中川においても魚介類などが、生息する河川環境。

【継続調査結果】

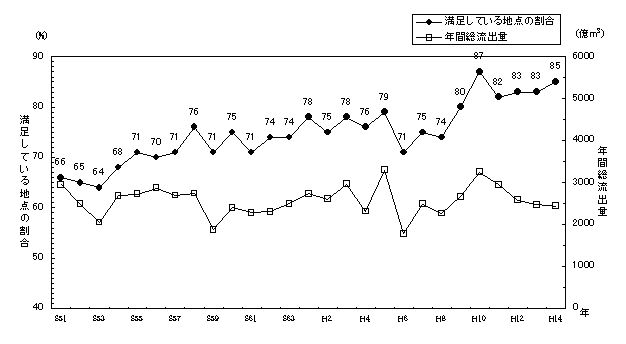

○水質調査結果は、環境基準を満足した地点の割合は 85%で前年より2%増。BOD75%値は全体の約9割が 3mg/ 以下の良好な水質。

○BOD平均値が最も良好だったのはしりべつかわ尻別川、しりべし後志としべつがわ利別川、さつないがわ札内川(以上、北海道)、みやがわ宮川(三重)で尻別川は4年連続の1位。 最も悪かったのはつる鶴みがわ見川(神奈川県)で昨年1位の綾瀬川(埼玉県・東京都)が3位に。

○主要な湖沼におけるCOD75%値は全体として横這い。

○ BODによる河川の水質状況ワースト5において、各河川でのBOD75%値は、D類型(8mg/以下 )を超えるものがなくなった。 平均値が最も悪い鶴見川、やまとがわ大和川においてもC類型(5mg/以下)に近づく5.5mg/であった。

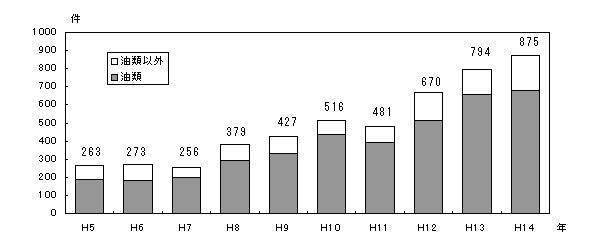

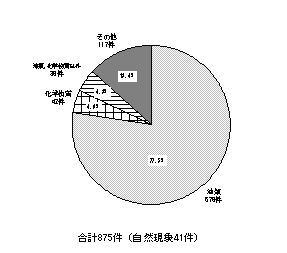

○水質事故は依然として増加傾向にあり、平成5年との比較では約3倍の事故報告。事故原因物質は約8割が重油、軽油などの油の流出。重大事故は減少の傾向。

- 「人と川とのふれあい」からみた水質の現況

- 国土交通省では、BOD、CODの有機性汚濁の指標のほかに、河川のふれあい等の観点からの指標として糞便性大腸菌群数、透視度についての全国調査を平成14年4月から実施している。

- 糞便性大腸菌群数は、人や動物の排泄物由来の大腸菌群により水の汚染を知る指標であり、平成14年4月から全国963地点において調査を行った。糞便性大腸菌群数は、水浴場における判定基準※1は設定されているが、

その他の公共用水域については未設定となっている。

各調査地点の糞便性大腸菌群数のランク別割合は、図-1のとおりである。水浴場における判定基準から見ると、適の割合は33.6%であり、可は44.7%、不適は21.7%という結果であった。 - 透視度について、平成14年4月から全国931地点で調査を行った。各調査地点の、透視度のランク別割合は、図-2のとおりである。なお、透視度の公共用水域における基準は定められていないが、 例えば、人が川の中に入って遊ぶときに足もとが見える安心感という観点から考えると、70cm以上が望まれ、調査では70cm以上が51.5%で、調査地点の約半分が川とふれあいやすい環境と評価できる。

- 河川の流量

- 河川の水質は流量の大小によって左右されるが、平成14年の一級河川の流量は、最近10ヶ年(平成4年~平成13年)と比較すると、年間総流出量は6%減、低水流量では5%増となった。 また、前年との比較では、年間総流出量は1%減、低水流量では3%増となっている。

- 河川(湖沼等を含む)の水質

- 一級河川の直轄管理区間の河川延長約10,500km(平成14年4月現在)に対して水質調査地点は1,094地点設けており、平均的には河川延長約10kmに1ヶ所の割合で水質調査を実施している。

- 生活環境の保全に関する環境基準の項目のうち、有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)及びCOD(化学的酸素要求量)をみると、平成14年に環境基準を満足している地点の割合は85%となった。

- 平成14年の年間総流出量は前年と比較するとわずかに減少しているものの、環境基準を満足する地点の割合は前年とほぼ同じであり、近年はやや増加傾向を示している。

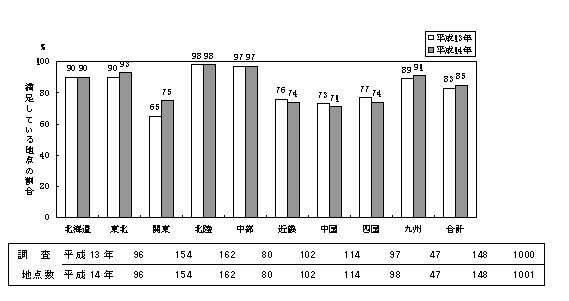

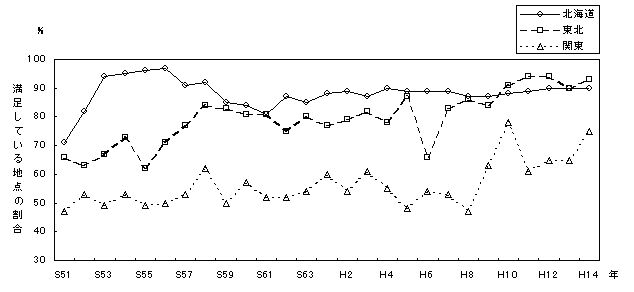

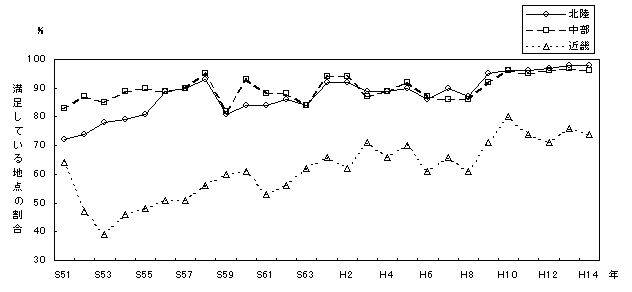

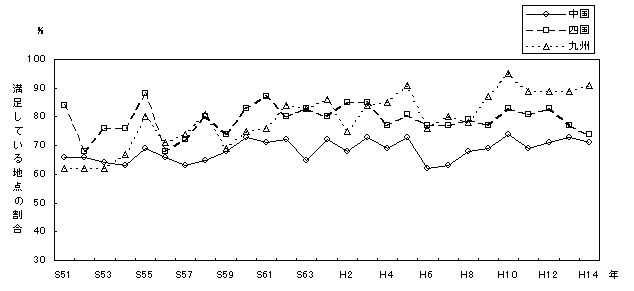

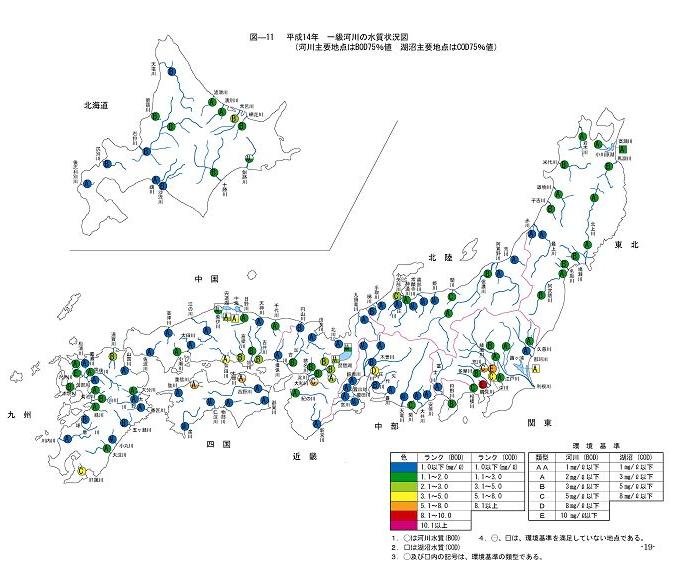

- 環境基準を満足している地点の割合を地方別にみると、北陸、中部の順で大きく、関東、近畿、中国、四国でその割合が小さい。

- 前年との比較では、満足している地点の割合は近畿、中国、四国で減少し、その他の地方では同程度か増加しており、特に関東では10ポイント増加している。

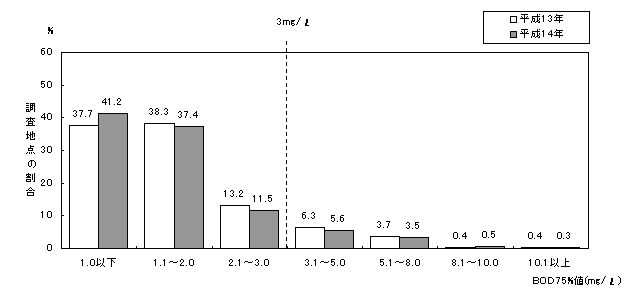

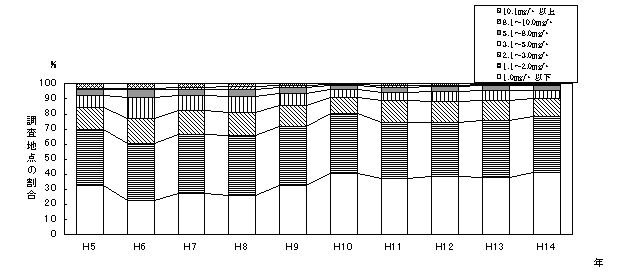

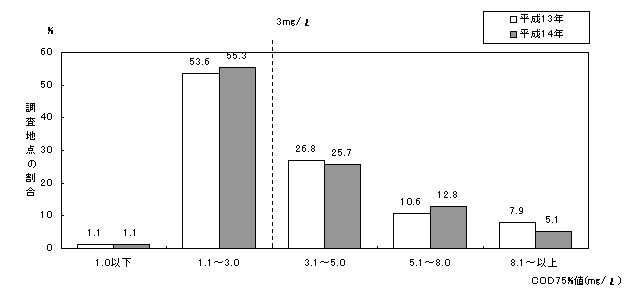

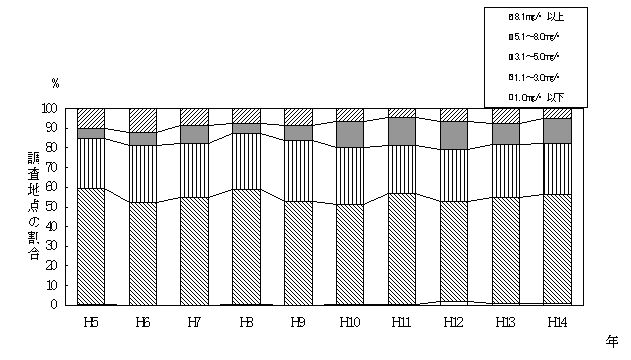

- 平成14年の河川の水質は、全調査地点の90.1%でBOD75%値が3mg/以下となっており、平成13年と比較すると0.9ポイント増加した。

- BOD75%値が10mg/を超える汚濁の著しい地点は、全体の0.3%であり、前年の0.4%よりやや減少している。

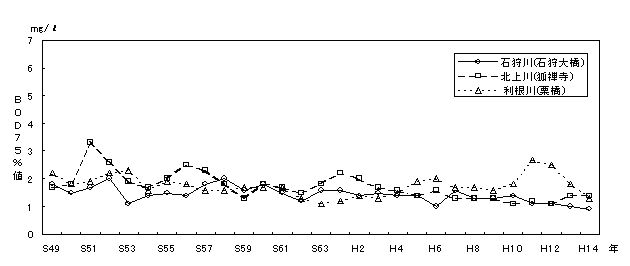

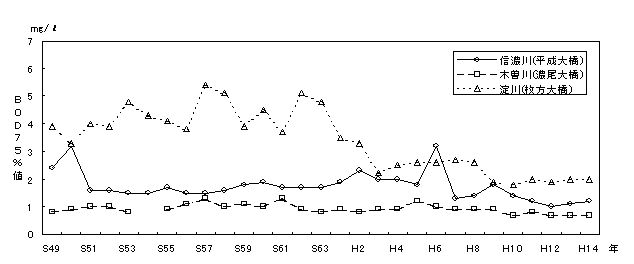

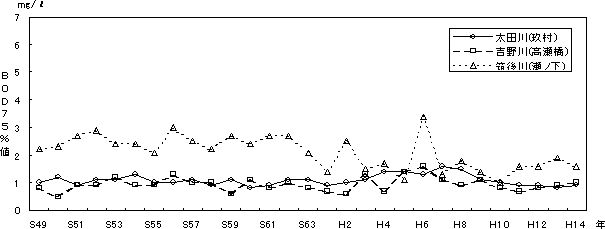

- 各地方を代表する主要河川においては、BOD75%値が概ね2.0mg/以下の良好な水質を維持している。

- 湖沼等における水質では、COD75%値が3.0mg/以下の調査地点の割合が56.4%となり、前年を1.7ポイント上回ったが、近年はほぼ横這い状態である。

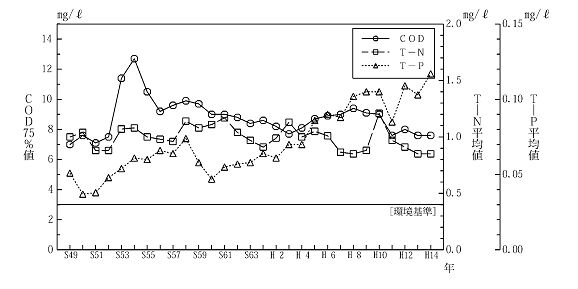

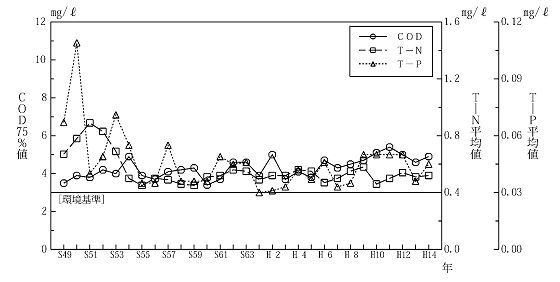

- 霞ヶ浦の湖心地点では、CODは近年、若干良好な値を示している。総窒素は若干変動があるもののほぼ横這い。総リンは長期的には増加傾向にある。

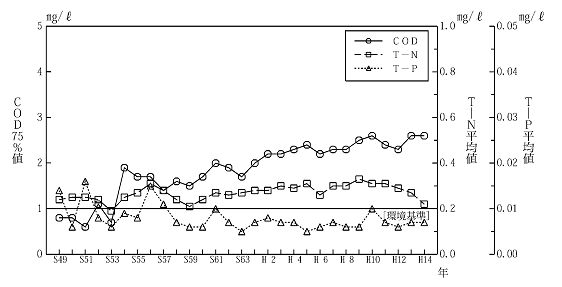

- 琵琶湖の北湖安曇川沖中央地点では、CODはやや悪化の傾向を示しており、総窒素はやや改善傾向である。なお、総リンは環境基準を満足している。

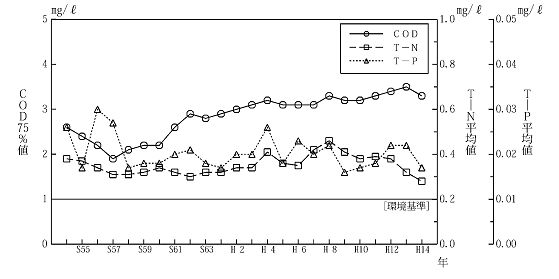

- 琵琶湖の南湖大宮川沖中央地点では、CODは平成13年までやや悪化傾向を示したが、平成14年は改善している。総窒素、総リンはともに平成13年よりも改善している。

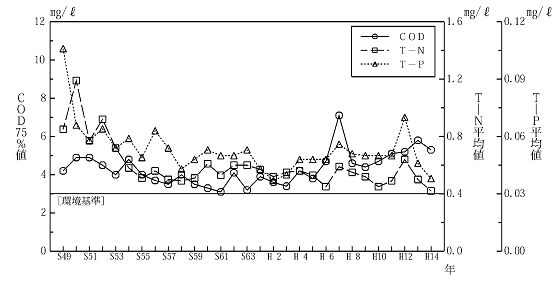

- 中海の湖心地点では、CODは赤潮の発生があった平成7年との比較では良くなっているが、平成13年までやや悪化の傾向を示していたが、平成14年は改善している。 総窒素及び総リンは昨年よりも良くなっているが、平成13年に続き改善してきている。

- 宍道湖のNo.3湖心地点では、COD、総窒素及び総リンともに近年ほぼ横這い傾向を示している。

- 水質調査地点が2地点以上の一級河川(166河川)を対象に、BODの年間平均値の地点平均により各河川の水質をとりまとめた。 水質のベスト1は尻別川、後志利別川、札内川(以上、北海道)、宮川(三重)で尻別川は前年に引き続きベスト1であった。

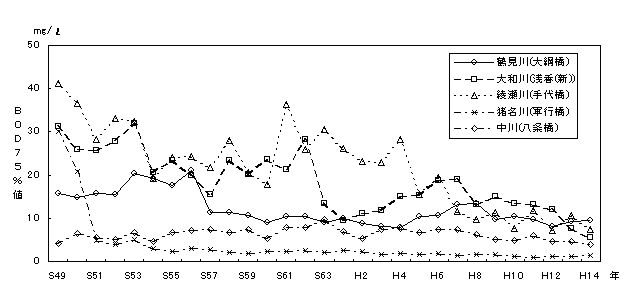

- BOD濃度が高い河川では、鶴見川がワースト1となった。ランク入りした河川は昨年と同じ河川であるが、いずれの河川も経年的に見ると水質は良くなる傾向にある。

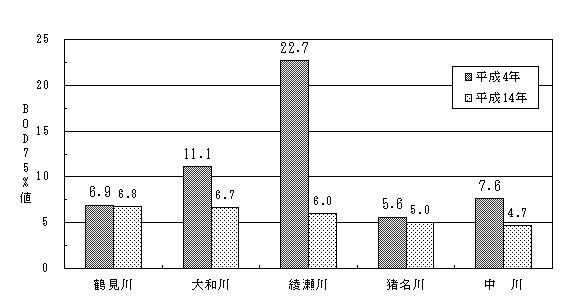

- BOD平均値によるワースト5河川で昭和49年からのBOD75%値の経年変化および平成4年と平成14年のBOD75%値による水質変化を示す。いずれの河川も水質が改善している。

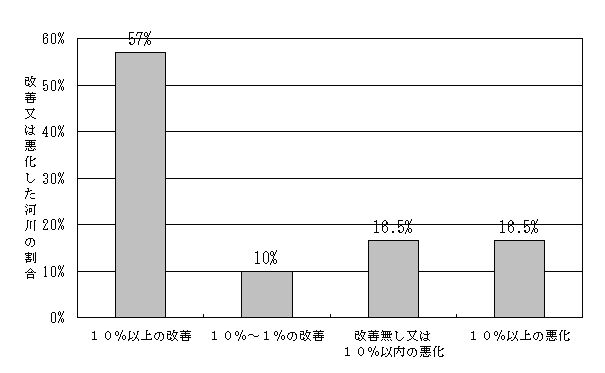

- ランキング対象河川の平成4年と平成14年のBOD75%値の比較で、改善又は悪化した河川の割合を示す。BOD75%値が10%以上改善した河川の割合は57%である。一方、10%以上悪化した河川の割合は17%であった。 全体では67%の河川でBOD75%値が改善している。改善率が高かったのは、揖保川で92%(BOD75%値11mg/→0.90mg/)と綾瀬川の74%(同 22.7mg/→6.0mg/)であった。

- 人の健康の保護に関する環境基準は、公共用水域に一律に適用されるものとして、従来23項目が定められていたが、平成11年2月に3項目追加され、現在26項目※1となっている。

- 平成14年の人の健康の保護に関する項目の調査は、全国の一級河川961地点(総検体数62,981検体)で実施した。その結果、環境基準を満足できなかった地点は、砒素が2地点、ふっ素が2地点及びほう素が10地点であった。 それ以外の地点では全て環境基準を満足していた。なお、ふっ素及びほう素の超過地点は感潮区間内にあり、海水の影響を受けたものと推定される。

- 「要監視項目」は、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されているものである。 従来25項目が選定されていたが、このうち3項目が平成11年2月に環境基準に移行したことから、現在22項目※2が対象とされている。

- 平成14年の要監視項目の調査は、全国の一級河川426地点で総検体数11,018検体について実施した。その結果、すべて指針値を満足していた。

- 水質事故の発生状況

- 平成14年における一級河川の水質事故の発生件数は、875件であり、平成13年の794件を81件上回った。

- 上水道の取水停止を伴ったものは、27件であり、平成13年の33件より減少している。

- 水質事故の原因物質としては、重油、軽油などの油の流出が78%を占め、最も多い。

- 原因が特定されていない魚の浮上死等は、水質事故件数に含めていないが、平成14年は41件発生している。

- なお、一級水系については、河川管理者と関係機関により構成される「水質汚濁防止連絡協議会」が全ての水系に設置されており、これらの水質事故等の発生時においては、速やかに情報の収集、通報・連絡を行うとともに、 関係機関と連携のもとオイルフェンスの設置等により被害の拡大防止に努めている。

○糞便性大腸菌群数調査は水浴場の判定基準によると約7割が『可』以上

図-1 糞便性大腸菌群数のランク別割合(平成14年4~7月)※2

※1水浴場判定基準(環境省)…糞便性大腸菌群数について以下のとおり区分され、水質AA及び水質Aであるものを「適」、水質B及び水質Cを「可」とする。

水質AA:不検出(検出限界2個/100m)、

水質A:100個/100m以下、

水質B:400個/100m以下、

水質C:1,000個/100m以下、

不適:1,000個/100mを超える

※2調査データの集計期間は、春先から夏場にかけて河川にふれあうという観点から設定した。データは各地点の平均値による。

○透視度調査では約半分が川とふれあいやすい環境と評価できる

図‐2 透視度のランク別割合(平成14年7月)

※透視度とは、水の中に含まれる濁りの程度を示す指標で、1mのメスシリンダーに水を入れ底部の白色円板に引かれた二重十字が識別できる限界の水の厚さをcmとして表したものである。 すなわち、値が大きいほど濁りが少ないことを表す。調査データの集計期間は、夏場に河川にふれあうという観点から設定した。

○全国主要河川の糞便性大腸菌群数、透視度調査結果

表-1 主要河川の調査結果一覧

| 河川名 | 調査地点 | 都道府県 | 糞便性大腸菌群数(個/100ml) | 透視度(cm) |

| 石狩川 | 石狩大橋 | 北海道 | 347 | 33 |

| 北上川 | 狐禅寺 | 岩手 | 548 | 100以上 |

| 利根川 | 栗橋 | 埼玉 | 430 | 69 |

| 多摩川 | 田園調布堰(上) | 東京 | 258 | 100以上 |

| 信濃川 | 平成大橋 | 新潟 | 719 | 10 |

| 木曽川 | 濃尾大橋 | 愛知 | 135 | 60 |

| 淀川 | 枚方大橋(中) | 大阪 | 939 | 73 |

| 太田川 | 玖村 | 広島 | 421 | 64 |

| 吉野川 | 高瀬橋 | 徳島 | 15 | 100以上 |

| 筑後川 | 瀬ノ下 | 福岡 | 169 | 65 |

○アゴヒゲアザラシが現れた河川はこんな川

アゴヒゲアザラシが現れた河川の内、2河川(鶴見川、中川)がワースト5の河川。しかし鶴見川、中川においても魚介類などが、生息する河川環境である。

表-2 アゴヒゲアザラシが現れた河川の状況

○平成14年の流量は平年よりやや減

表-3 一級河川の流量状況

| 基準地点における年間総流出量の合計 | 基準地点における低水流量※の合計 |

備考 |

|

| 平成14年 (A) | 2,441億m3 | 3,935m3/s | 平成14年の年間総流出量及び低水流量の合計値は推定値。 |

| 平成13年 (B) | 2,475億m3 | 3,837m3/s | |

| 最近10ヵ年平均 (C) | 2,610億m3 | 3,732m3/s | |

| (A)/(B)×100% | 99% | 103% | |

| (A)/(C)×100% | 94% | 105% |

※低水流量:一年を通じて275日はこれを下らない流量

(1)水質調査地点

○調査地点は 1,094地点

一級河川の直轄管理区間約10Kmに1ヶ所の割合で実施

(2)水質調査結果

○平成14年に環境基準を満足している地点の割合は、85%と前年より2%増、近年やや増加の傾向

図-3 一級河川(湖沼等を含む)において環境基準を満足している地点の割合と

年間総流出量の経年変化(全国)

○環境基準を満足している地点の地方別割合はおおむね前年と同じ

図-4 一級河川(湖沼等を含む)における環境基準を満足している地点の地方別割合

図-5 一級河川(湖沼等を含む)における環境基準を満足している地点の地方別割合の経年変化

図-6 平成14年 一級河川の水質状況図

(河川主要地点はBOD75%値 湖沼主要地点はCOD75%値)

○河川のBOD75%値※は全体の 90.1%が 3mg/ 以下の良好な水質

図-7 BOD75%値ランク別割合(河川)

図-8 BOD75%値ランク別割合の経年変化(河川)

※75%値:BODやCODに係る環境基準の達成状況は、公共用水域が通常の状態(河川にあっては低水流量以上の流量)にあるときの測定値によって判断することとなっているが、現実には低水流量時の水質の把握が困難であることから、測定された年度のデータのうち、75%以上のデータが基準値を達成することをもって、評価することとしている。 例えば、毎月1回測定している場合、1年間の12個のデータのうち水質の良い方から9番目のデータが75%値となる。

○主要河川は良好な水質を維持

図-9(1) 主要河川の代表地点におけるBOD75%値の経年変化

図-9(2) 主要河川の代表地点におけるBOD75%値の経年変化

図-9(3) 主要河川の代表地点におけるBOD75%値の経年変化

○湖沼等におけるCOD75%値はほぼ横這い

図-10(1) COD75%値ランク別割合(湖沼等)

図-10(2) COD75%値ランク別割合の経年変化(湖沼等)

図-10(3) 主要湖沼代表地点における水質の経年変化

霞ヶ浦 湖心

図-10(4) 主要湖沼代表地点における水質の経年変化

琵琶湖(北湖) 安曇川沖中央

図-10(5) 主要湖沼代表地点における水質の経年変化

琵琶湖(南湖) 大宮川沖中央

図-10(6) 主要湖沼代表地点における水質の経年変化

中海 湖心

図-10(7) 主要湖沼代表地点における水質の経年変化

宍道湖NO.3 湖心

○BOD平均値からみた河川の水質ベスト1は尻別川、後志利別川、札内川(以上、北海道)、宮川(三重)、ワースト1は鶴見川

表-4 BOD平均値による河川の水質状況(ベスト5)

| 年 | 順位 | 水系名 | 河川名 | 都道府県名 | 地点数 | BOD (mg/l) | ||

| 平均値 | (75%値) | |||||||

| 平成14年 | 1 | 尻別川 | 尻別川 | (シリベツガワ) | 北海道 | 2 | 0.5 | (0.5) |

| 後志利別川 | 後志利別川 | (シリベシトシベツガワ) | 北海道 | 3 | 0.5 | (0.5) | ||

| 十勝川 | 札内川 | (サツナイガワ) | 北海道 | 2 | 0.5 | (0.5) | ||

| 宮川 | 宮川 | (ミヤガワ) | 三重 | 2 | 0.5 | (0.5) | ||

| 5 | 大野川 | 大野川 | (オオノガワ) | 大分 | 5 | 0.5 | (0.6) | |

| 平成13年 | 1 | 尻別川 | 尻別川 | (シリベツガワ) | 北海道 | 2 | 0.5 | (0.5) |

| 2 | 宮川 | 宮川 | (ミヤガワ) | 三重 | 2 | 0.6 | (0.5) | |

| 3 | 石狩川 | 雨竜川 | (ウリュウガワ) | 北海道 | 2 | 0.6 | (0.6) | |

| 石狩川 | 空知川 | (ソラチガワ) | 北海道 | 4 | 0.6 | (0.6) | ||

| 後志利別川 | 後志利別川 | (シリベシトシベツガワ) | 北海道 | 3 | 0.6 | (0.6) | ||

| 十勝川 | 札内川 | (サツナイガワ) | 北海道 | 2 | 0.6 | (0.6) | ||

| 黒部川 | 黒部川 | (クロベガワ) | 富山 | 3 | 0.6 | (0.6) | ||

| 荒川 | 荒川 | (アラカワ) | 新潟 | 4 | 0.6 | (0.6) | ||

| 北川 | 北川 | (キタガワ) | 福井 | 3 | 0.6 | (0.6) | ||

※BOD平均値が同じ場合は、75%値により評価した。なお、平成11年から、報告下限値を0.5mg/として集計している。

表-5 BOD平均値による河川の水質状況(ワースト5)

| 年 | 順位 | 水系名 | 河川名 | 都道府県名 | 地点数 | BOD (mg/l) | ||

| 平均値 | (75%値) | |||||||

| 平成14年 | 1 | 鶴見川 | 鶴見川 | (ツルミガワ) | 神奈川 | 4 | 5.5 | (6.8) |

| 2 | 大和川 | 大和川 | (ヤマトガワ) | 奈良・大阪 | 8 | 5.5 | (6.7) | |

| 3 | 利根川 | 綾瀬川 | (アヤセガワ) | 埼玉・東京 | 3 | 5.4 | (6.0) | |

| 4 | 淀川 | 猪名川 | (イナガワ) | 大阪・兵庫 | 3 | 4.1 | (5.0) | |

| 5 | 利根川 | 中川 | (ナカガワ) | 埼玉・東京 | 5 | 3.9 | (4.7) | |

| 平成13年 | 1 | 利根川 | 綾瀬川 | (アヤセガワ) | 埼玉・東京 | 3 | 6.4 | (8.1) |

| 2 | 大和川 | 大和川 | (ヤマトガワ) | 奈良・大阪 | 7 | 5.6 | (6.8) | |

| 3 | 鶴見川 | 鶴見川 | (ツルミガワ) | 神奈川 | 4 | 5.1 | (6.6) | |

| 4 | 利根川 | 中川 | (ナカガワ) | 埼玉・東京 | 5 | 4.6 | (5.6) | |

| 5 | 淀川 | 猪名川 | (イナガワ) | 大阪・兵庫 | 3 | 3.4 | (4.2) | |

※大和川は平成13年調査地点に1地点欠測があるため、平均値・75%値は7地点で算出した。

〇BOD平均値ワースト5河川はいずれも水質は改善傾向

図‐11 ワースト5河川のBOD75%値の経年変化

※ 本グラフはそれぞれの河川のうち代表的な一地点での値を示しており、表-5、図-12の値とは一致しない

図‐12 ワースト5河川BOD75%値H4→H14比較

○BOD75%値改善率(平成4年と平成14年の比較)No.1は揖保川で92%

図‐13 BOD75%値(H4→H14)改善、増加河川割合

○健康項目はほぼ基準値を満足

○要監視項目は全て指針値を満足

| ※1 | ||

| 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準 |

カドミウム | |

| 全シアン | ||

| 鉛 | ||

| 六価クロム | ||

| 砒素 | ||

| 総水銀 | ||

| アルキル水銀 | ||

| PCB | ||

| ジクロロメタン | ||

| 四塩化炭素 | ||

| 1,2-ジクロロエタン | ||

| 1,1-ジクロロエチレン | ||

| シス-1,2-ジクロロエチレン | ||

| 1,1,1-トリクロロエタン | ||

| 1,1,2-トリクロロエタン | ||

| トリクロロエチレン | ||

| テトラクロロエチレン | ||

| 1,3-ジクロロプロペン | ||

| チウラム | ||

| シマジン | ||

| チオベンカルブ | ||

| ベンゼン | ||

| セレン | ||

| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 平成11年2月に要監視項目より追加 | |

| ふっ素 | ||

| ほう素 | ||

| ※2 | |

| 要 監 視 項 目 |

イソキサチオン |

| ダイアジノン | |

| フェニトロチオン(MEP) | |

| イソプロチオラン | |

| オキシン銅(有機銅) | |

| クロロタロニル(TPN) | |

| プロピザミド | |

| クロロホルム | |

| トランス-1,2-ジクロロエチレン | |

| 1,2-ジクロロプロパン | |

| p-ジクロロベンゼン | |

| EPN | |

| ジクロルボス(DDVP) | |

| フェノブカルブ(BPMC) | |

| イプロベンホス(IBP) | |

| クロルニトロフェン(CNP) | |

| トルエン | |

| キシレン | |

| フタル酸ジエチルヘキシル | |

| ニッケル | |

| モリブデン | |

| アンチモン | |

○水質事故件数は年々増加傾向

図-14 一級河川における水質事故発生件数の経年変化

図-15 原因物質別水質事故発生件数

平成14年全国一級河川の水質現況(PDF形式)

|

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |

![]()

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport