第3回 工法評価選定会議 資料 質問事項への回答(事務局対応分)

質問項目への回答

(事務局対応分)

|

A 地震条件の設定の考え方について 阪神淡路大震災クラスの地震に対する評価 |

|

阪神淡路大震災は、マグニチュード7.2の内陸直下型地震であった。 想定地震:関東大震災(マグニチュード7.9、海洋型地震) また、現在の羽田空港において、耐震補強しているB滑走路についても、同等の地震動の設定をしている。 因みに、羽田空港周辺に位置する構造物である東京湾横断道路(橋脚)では、426gal、東京港大井コンテナ埠頭では480galで補正最大基盤加速度を設定しており、今回はこれらを上回る基盤加速度を設定している。 |

| B 関空1期の埋立完了時の地盤高さ、最終予定高さになるまでの時間変化 |

|

島内沈下観測点(17点)における平均沈下量の推移は、別紙の通りであり、平成13年12月における沈下量は、11.9mとなっている。11.9mのうち、大部分の9.8mの沈下が工事中に終わっており、開港から7年間の沈下量は2.1mである。 |

開港後毎年の沈下量と今後の沈下予測

|

・関西国際空港1期島は、開港後7年間で2.1m沈下。(H13年の1年間で19cm沈下) ・1年間の沈下量は、過去6年間一定して毎年3~4cmづつ減少してきており、この傾向からすると、あと60cm程度沈下して収束する見通し。 |

|

注)埋立開始時からは、11.9m沈下しているが(H13年12月)、同時点における当初沈下予測量は11.5mであり、実際の沈下量(11.9m)との誤差は、3.5%となっている。 |

|

理解しやすいように、14年度以降、毎年3cmづつ沈下量が減少すると仮定した場合の表。実際には、下図のようになだらかに推移し、あと60cm程度沈下して収束するものと予測。 |

開港時年間沈下量 50cm 平成13年 年間沈下量 19cm 年間の沈下量は毎年3cm~4cmずつ減少

|

C-1 関空2期の埋立改良時の地盤高さ、最終予定高さになるまでの時間変化 |

|

2期島の沈下予測については、工事開始からの海底地盤の平均的な沈下量は18m程度と予測している。 |

| C-2 中部国際空港の埋立改良時の地盤高さ、最終予定高さになるまでの時間変化 |

|

中部国際空港建設予定地は、水深も浅く、地盤も比較的固いことから、沈下があまり想定されていないが、粘性土の厚い部分においては地盤改良を行い、沈下を促進させ、開港時以降の残留沈下をほとんどないように施工することとしている。 |

| D 不等沈下に対するメンテナンス費用の事例 |

|

滑走路のメンテナンスは、舗装の劣化に対する補修や磨耗・沈下に対する嵩上げ等がある。このうち、不等沈下のみに対するメンテナンス費用を特段計上していないが、羽田空港を対象として、滑走路の維持管理費を積み上げると昭和47年以降の30年間でおよそ40億円弱という実績である。 |

注)羽田空港の滑走路

|

S47 ~S63.7 旧A3,000m、旧B2,500m、旧C3,150m S63.7~H9.3 新A3,000m、旧B2,500m、旧C3,150m H9.3~H12.3 新A3,000m、旧B2,500m、新C3,000m H12.3~ 新A3,000m、新B2,500m、新C3,000m |

| E ラガーディア空港(桟橋部)の海底土質、設計震度 |

|

ラガーディア空港(桟橋部)の最大水深は-12m程度である。 |

| F-1 浮体工法は何故、関西国際空港で採用されなかったのか。 |

|

1期島の建設工法については、昭和54年度に設置された航空審議会第2次関西国際空港部会において、埋立工法、浮体工法の比較検討が行われ、その結果、浮体工法には未経験の分野はあるものの理論的には可能であるが、関西国際空港の建設工法は経験が豊富な埋立工法によるべきとされた。 |

| F-2 浮体工法は何故中部国際空港において採用されなかったのか。 |

|

中部国際空港の建設工法については、いくつかの工法が検討されたが、平成2年5月に(財)中部空港調査会の「中部新国際空港基本構想」において当該建設地の水深が4~10m、平均6mと浅いことから、当時、施工例も多く技術的にも確立された埋立式が適当とされた。 |

|

G 東京湾第一航路の切り替えについて この用語の意味及び各工法に与える影響について |

|

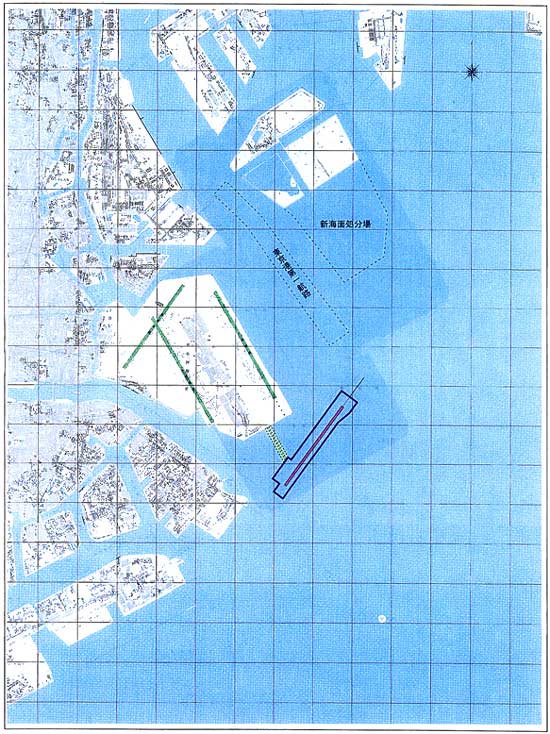

羽田空港の再拡張により新たに設置する滑走路島が、第一航路の出入口附近に近接するため、船舶航行の安全を確保するため、現在の東京港第一航路の位置を変更する必要がある。 |

羽田空港再拡張(案)位置図 H.14/04/24

| H 浮体を空港として使用する際の国際民間航空機関(ICAO)等との関係について |

|

1.国際民間航空条約に基づく附属書について 飛行場の技術的な国際基準については、国際民間航空条約の第14附属書等で規定されている。 2.浮体式空港を設置・運用する場合の同条約上の措置について 浮体式空港を設置・運用する場合、波浪等による動揺や変形があっても、同条約の関連附属書の規定を満たすよう設置・運用を図るのであれば、相違通報は、必要ない。 3.AIP等による手続き期間について |