地すべりとその対策

地すべりとは

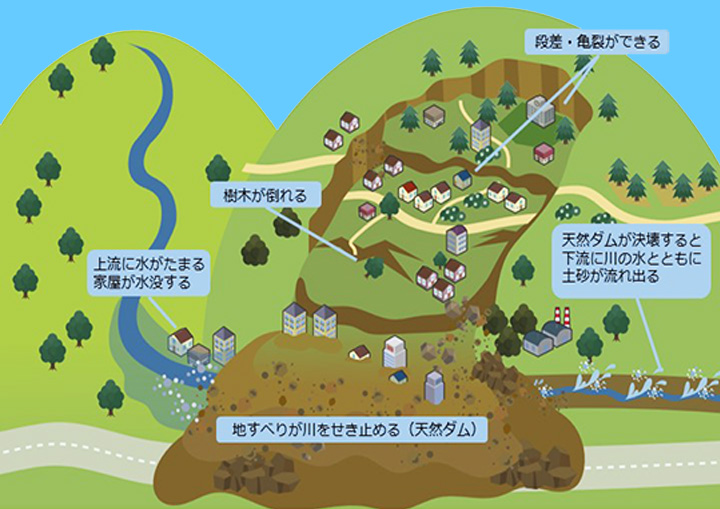

斜面が地下水等の影響によってゆっくりと斜面下方に移動する現象です。一般的に移動する土の量が大きいため、甚大な被害を及ぼします。また、一旦動き出すとこれを完全に停止させることは非常に困難です。我が国では、地質的にぜい弱であることに加えて豪雨や地震等により、毎年各地で地すべりが発生しています。特に、新第三紀の固結度が低い泥岩や凝灰岩等が分布する地域や、岩石が破砕や変成作用をうけている地域で多く見られます。

地すべり頭部の変状(段差、亀裂)

道路の亀裂

建物の亀裂

地すべり発生箇所の事例

降雨により発生した地すべりの事例

(長野県長野市)

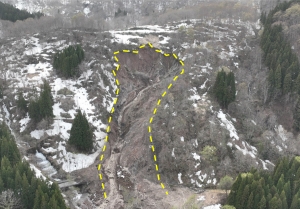

融雪により発生した地すべりの事例

(新潟県糸魚川市)

地震により発生した地すべりの事例

(石川県輪島市)

地すべり対策

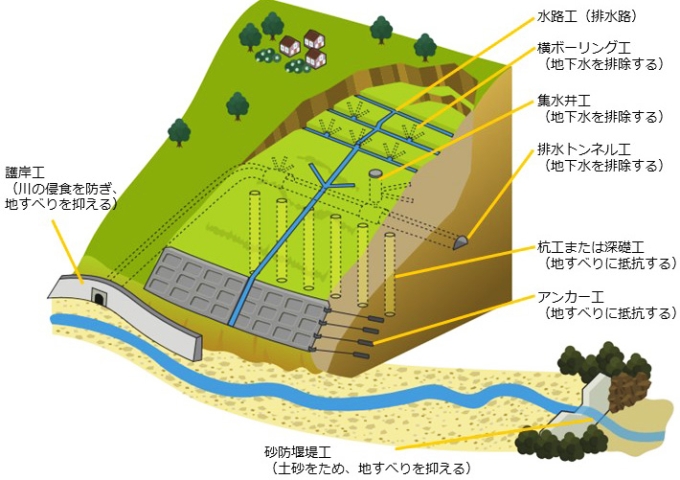

地すべり対策工は、その機能の違いから「抑制工」と「抑止工」にわけられます。抑制工は地形や地下水等の自然条件を変化させることによって地すべり運動を緩和または停止させる工法で、抑止工は杭等の構造物の持つ抵抗力を利用して地すべり運動を停止させる工法です。一般には、抑制工によって地すべり運動を緩和または停止させ、抑止力が不足する場合に抑止工を施工します。

対策工の事例

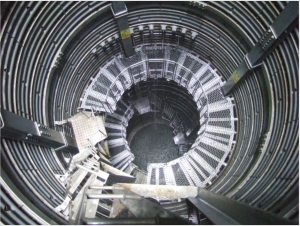

(抑制工)排水トンネル工

(抑制工)集水井工(内部)

(抑制工)集水井工

(抑制工)横ボーリング工

(抑止工)深礎工

(抑止工)アンカー工

(抑止工)鋼管杭工

○もっと知りたい人は

地すべり対策の例

〇地すべり対策事業の基礎データはこちら

地附山の大規模地すべり

地附山地すべりは長野市中心部の北に位置し、地附山を含む山々のふもとには善光寺のある長野盆地が広がり、その斜面では度々地すべりが発生しています。昭和60年7月26日に大規模な地すべりが発生し、住宅地の家屋や老人ホームを巻き込み、多くの人命を奪う大災害となりました。

災害後の地すべり対策では、再度災害を防止するために、深礎工、鋼管杭工、アンカー工で地面を固定し、集水井工、排水トンネル工などで地すべりの原因となる地下水排除を実施しています。

地すべり跡地は防災メモリアル地附山公園として整備され、実際の対策施設や資料館を見学でき、憩いの場として親しまれています。

位置図

災害状況

(昭和60年7月、長野県)

死者:26名、負傷者:4名

全壊:52戸 地すべり土量:約360万m3

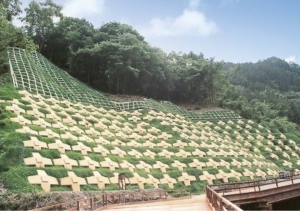

対策後

地すべり対策工事によって

安全な土地へと姿を変えました。

整備後

地すべり跡地は公園として

親しまれています。

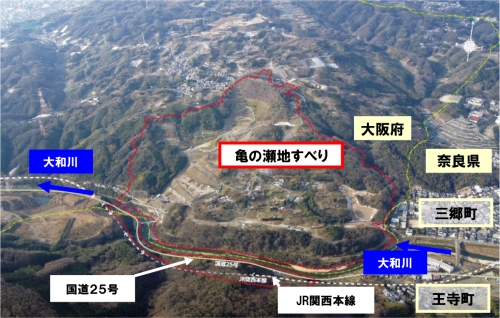

亀の瀬すべり

奈良盆地一帯の降水を集める大和川。その大阪平野の出口が亀の瀬の峡谷です。この地は、古くから地すべりが頻発する地域であり、 奈良盆地の水没や溜水の奔流による大阪平野周辺の広範囲な被害が予測されています。

亀の瀬の地すべり対策は、日本最大規模で、深さ100mもの深礎工や多数の鋼管杭工で地すべりの圧力を抑止するとともに、 排土工等を実施。さらに水路工、集水井工、トンネル排水工など様々な技術を駆使して工事を行う一方、監視装置も随所に配置することで、 二重、三重に万全な対策を施しています。

位置図

亀の瀬地すべり対策地全景