平成六年四月一二日

建設副産物対策行動計画<リサイクルプラン二十一>について

●リサイクルプラン二十一とは

経済・社会の変化を先取りし、環境創造や地球環境問題の解決を建設事業において内部目的化していくため「環境政策大綱」が策定されました。この大綱を踏まえ、建設副産物に関する各種制度や施策を再構築し、工事発注者、工事請負企業及び処理会社が一体となって建設副産物対策を総合的に推進するため「建設副産物対策行動計画(リサイクルプラン二十一)」を策定しました。この計画は西暦二〇〇〇年を目標とし、各地方ごとの建設副産物対策連絡協議会において策定したものです。

|

●何をするか

|

<リサイクルプラン二十一の内容>

リサイクルプラン二十一は、建設副産物に対し、

1) 設計の工夫等による徹底した発生抑制

2) 工事間の情報交換等による最大限のリサイクル推進

3) 再利用が困難な廃棄物に対する適正処理の推進

4) 積極的な技術開発の推進

についての具体的な方策を取りまとめた計画です。

|

●何を目指すか

|

<リサイクルプラン二十一の目標>

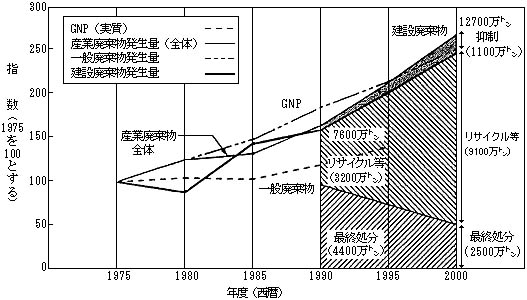

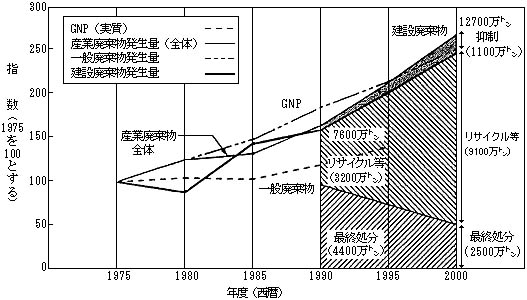

将来、一部の再利用が困難なものを除き、建設廃棄物の処分量をほぼ〇にすることを目指し、当面二〇〇〇年までに処分量の半減を図るため、

・二〇〇〇年における建設廃棄物の予測発生量に対して一〇%弱の抑制を行います。

・リサイクル率等を四二%から八〇%へ大幅アップします。

また、山砂の使用を極力減らしていくため、当面公共工事での建設発生土のリサイクル率(利用率)を

・現在の三六%から七〇%へ大幅アップとします。

(目標値は二〇〇〇年時点)

|

●その結果どうなるか

|

<リサイクルプラン二十一の効果>

1) 建設発生土のリサイクル促進により、年間にダンプ二、一〇〇万台に相当する山砂利用量が減少します。

2) アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊のリサイクル促進により、年間にダンプ三三〇万台に相当する砕石の採取量が減少します。

3) リサイクル促進等によって年間にダンプ一六〇万台に相当する最終処分量が減少します。

<リサイクルプラン二十一のフォローアップ>

目標達成に向けて最大限努力をするとともに、進捗状況を今後フォローし、必要な対策を講ずることとしています。

|

建設副産物対策行動計画(リサイクルプラン二十一)

(全国の集計)

1 リサイクルプラン二十一の内容

本計画は、建設事業全般におけるリサイクルの推進等建設副産物対策の行動指針となるべきもので、

1) 再生材の利用目的別の品質基準等の制定・普及によりアスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊の再利用率を平成二年度の五〇%から九〇%にすることなどにより、建設廃棄物全体の再利用率等を四二%から八〇%にする。

2) 建設発生土については、利用調整のための情報交換の拡大に努めることで公共工事等での利用率を平成二年度の三六%から七〇%とする。

を目標として、関係者が一体となって各地方ごとに具体的方策を実施していくこととします。

建設副産物の再利用率等の目標

種類

|

|

平成二年度

|

将来目標(二〇〇〇年)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

備考

|

|

建設廃棄物全体

|

|

四二%

|

八〇%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アスファルト・コンクリート塊

|

五〇%

|

九〇%

|

|

|

|

コンクリート塊

|

四八%

|

九〇%

|

この他、一〇%程度の現場内利用を促進する。

|

|

|

建設汚泥

|

二一%

|

三五%

|

二〇%程度の減量化を含む。この他五%程度の現場内利用を促進する。

|

|

|

建設混合副産物

|

三一%

|

五〇%

|

二五%程度の減量化を含む。この他三〇%程度の発生抑制を促進する。

|

|

|

建設発生木材

|

五六%

|

九〇%

|

|

|

建設発生土

|

|

三六%

|

七〇%

|

この他三%程度の搬出抑制を促進する。

|

<注>

1 各地の目標値から定めたものである。

2 アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊等の指定副産物については、使用品質基準に適合するものを対象に目標を定めている。

3 建設汚泥、建設混合副産物は減量化を含む率である。

4 建設発生木材はリサイクル施設への搬出率である。

5 建設発生土は公共工事等での建設発生土の利用率である。

2 行動計画

2―1 徹底した発生抑制

1) 設計要領等を搬出抑制、再利用推進を前提とした要領等へ改訂。

2) 発生抑制に資する工夫(建設汚泥等)の開発並びに採用を積極的に推進。

3) 資材の無梱包化・実寸発注等による抜本的な発生抑制の推進。

4) 構造物の長寿命化、舗装打換サイクルの延長に向けた検討並びに積極的実施。

5) リサイクル可能な部材や資材の開発・導入。

2―2 最大限のリサイクル推進

1) 利用基準等の統一化と自治体へのリサイクル徹底。

2) 再生材の利用目的別の品質基準及びマニュアルの制定・普及(コンクリート塊、建設発生土、建設汚泥について策定中)。

3) 個別指定制度〈*1〉の積極的な活用による建設汚泥の再利用推進(H6 モデル工事開始)。

*1…再生利用することが確実な廃棄物等を都道府県知事等が指定し、再生利用を容易にする制度

4) 工事期間利用を促進するための情報交換・利用調整(東京地区でコンクリートについてパイロット運用中)。

5) ストックヤード・再資源化施設整備を支援するため、公的助成制度の拡充、周辺公共施設整備の推進。

6) 再資源化施設建設立地にかかわる都道府県における手続の円滑化及び広域的な施設整備の促進。

7) 再資源化施設の利用に当たっての検査手続きの簡素化(事前の総括審査の推進)。

2―3 適正処理の推進

1) 市町村工事を含めてリサイクルを前提とした「指定処分」及び「適正積算〈*2〉」を徹底。

*2…工事の発注に際し建設副産物の処理方法を施工条件として明示し、必要な費用を計上すること

2) 跡地利用計画と一体となった施設整備の推進。

2―4 技術開発の推進

1) 一貫したリサイクルシステムの構築。

2) 「民間建設技術審査・証明事業」を活用し、民間で開発された建設汚泥の搬出抑制・再利用に関する新技術の普及。

3) 「リイサクル支援法」及び日本開発銀行の融資制度等を活用した民間による建設汚泥等のリサイクル技術開発の支援。

3 リサイクルプラン二十一の効果

1) 貴重な資源の保護

現時点と比較して

・建設発生土の使用量を年間約一億三、一〇〇万m3増大(ダンプ二、一〇〇万台、東京ドーム一〇六個に相当)させることにより、山砂の保護が図られます。

・再生砕石の使用量を年間約四、〇〇〇万トン増大(ダンプ三三〇万台、東京ドーム一六個に相当)させることにより、砕石の保護が図られます。

2) 最終処分量の減少

現時点と比較して最終処分量が年間約一、九〇〇万トン減少(ダンプ一六〇万台、東京ドーム八個に相当)します。

4 リサイクルプラン二十一のフォローアップ

リサイクルプラン二十一の目標達成に向けて関係者の明確な責任の下に最大限努力することとしています。なお、あわせて策定主体である地方ごとの建設副産物対策連絡協議会等において、建設副産物実態調査(センサス)等を通じ、進捗状況を今後フォローし、必要に応じて計画内容の修正・追加等を実施することとしています。

|

|

(参考資料) 1 各地方の建設副産物の再利用率等の目標

(%)

|

|

|

地方

|

北海道

|

東北

|

関東

|

北陸

|

中部

|

近畿

|

中国

|

四国

|

九州

|

沖縄

|

|

種類

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

建設廃棄物全体

|

|

|

70

(13)

|

65

(29)

|

85

(51)

|

90

(41)

|

85

(59)

|

85

(43)

|

65

(23)

|

60

(12)

|

60

(26)

|

75

(29)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アスファルト・コンクリート塊

|

|

100

(44)

|

70

(36)

|

100

(68)

|

100

(30)

|

95

(68)

|

95

(38)

|

70

(27)

|

70

(8)

|

70

(29)

|

80

(8)

|

|

|

コンクリート塊

|

|

70

(3)

|

70

(26)

|

100

(67)

|

100

(45)

|

95

(69)

|

95

(52)

|

70

(22)

|

70

(11)

|

70

(15)

|

80

(48)

|

|

|

建設汚泥

|

|

35

(4)

|

35

(9)

|

35

(21)

|

35

(24)

|

35

(23)

|

35

(24)

|

35

(11)

|

35

(7)

|

35

(27)

|

40

(14)

|

|

|

建設混合副産物

|

|

45

(8)

|

40

(12)

|

60

(34)

|

50

(28)

|

55

(31)

|

65

(44)

|

40

(23)

|

40

(17)

|

40

(29)

|

65

(26)

|

|

|

建設発生木材

|

|

85

(2)

|

70

(47)

|

100

(75)

|

100

(85)

|

95

(81)

|

80

(62)

|

75

(48)

|

80

(43)

|

70

(54)

|

80

(27)

|

|

建設発生土

|

|

|

80

(20)

|

60

(40)

|

65

(40)

|

60

(21)

|

80

(36)

|

70

(30)

|

70

(44)

|

65

(40)

|

65

(33)

|

80

(44)

|

<注>

1 ( )内は平成2年度の値である。

2 アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊等の指定副産物については、使用品質基準に適合するものを対象に目標を定めている。

3 建設汚泥、建設混合副産物には減量化を含む率である。

4 建設発生木材はリサイクル施設への搬出率である。

5 建設発生土は公共工事等での建設発生土の利用率である。

6 この他、現場内利用及び発生抑制を促進する。

2 リサイクルプラン21による建設廃棄物の動向

3 地方ごとの建設副産物対策連絡協議会等

|

区分

|

協議会等名称

|

会長・委員長等

|

設置年月日

|

委員会の構成

|

|

北海道

|

建設副産物

|

北海道地方建設副産物対策連絡協議会

|

北海道開発局建設部長

|

H3.5.24

|

北海道開発局、1道1政令市、道路公団、下水道事業団、日本土木工業協会、北海道建設業協会、北海道舗装事業協会

|

|

東北

|

建設副産物

|

東北地方建設副産物対策連絡協議会

|

東北地方建設局長

|

H3.7.19

|

東北地建、6県1政令市、住・都公団、道路公団、地域振興整備公団、下水道事業団、日本土木工業協会、東北建設業協会連合会、日本道路建設業協会

|

|

関東

|

建設副産物

|

関東地方建設副産物再利用方策等連絡協議会

|

関東地方建設局長

|

H4.5.13

|

関東地建、1都8県3政令市、住・都公団、道路公団、首都高速公団、水資源公団、下水道事業団

|

|

北陸

|

建設副産物

|

北陸地方建設事業推進協議会

|

北陸地方建設局長

|

H2.5.16

|

北陸地建、3県、道路公団、新潟、富山、石川県の3建設業協会、日本土木工業協会、日本道路建設業協会

|

|

|

|

建設副産物対策部会

|

環境審査官

|

H4.11.19

|

上に同じ

|

|

中部

|

残土

|

建設残土対策中京地区連絡協議会

|

中部地方建設局長

|

H1.8.11

|

中部地建、3県1政令市、住・都公団、道路公団、名古屋高速道路公社、水資源公団、下水道事業団、日本土木工業協会、日本道路建設業協会、愛知、岐阜、三重県の3建設業協会、全国中小建設業協会、中部建設協会

|

|

|

その他

|

建設副産物再生利用方策等

|

中部地方建設局長

|

H3.5.31

|

中部地建、4県1政令市、住・都公団、道路公団、名古屋高速道路公社、水資源公団、下水道事業団、日本土木工業協会、日本道路建設業協会、愛知、静岡、岐阜、三重県の4建設業協会

|

|

|

建設副産物

|

中部地方連絡協議会

|

|

|

|

|

近畿

|

建設副産物

|

建設副産物対策近畿地方連絡協議会

|

近畿地方建設局長

|

H3.5.23

|

近畿地建、2府5県3政令市、住・都公団、道路公団、阪神高速公団、水資源公団、下水道事業団、本四公団、近畿建設業団体協議会

|

|

中国

|

建設副産物

|

中国地方建設副産物対策連絡委員会

|

中国地方建設局長

|

H3.5.28

|

中国地建、中国四国農政局(農水省)、第三、四港湾建設局(運輸省)、5県1政令市、道路公団、本四公団、下水事業団

|

|

四国

|

建設副産物

|

建設副産物対策四国地方連絡協議会

|

四国地方建設局長

|

H3.6.12

|

四国地建、中国四国農政局(農水省)、第三港湾建設局(運輸省)、4県、高知、高松、松山、徳島市、道路公団、本四公団、下水道事業団

|

|

九州

|

建設副産物

|

九州地方建設副産物対策連絡協議会

|

九州地方建設局長

|

H3.5.15

|

九州地建、7県2政令市、連絡公団、水資源公団、住・都公団、福岡北九州高速道路公社

|

|

沖縄

|

建設副産物

|

沖縄地方建設副産物対策連絡協議会

|

沖縄総合事務局次長(技)

|

H3.6.28

|

沖縄総合事務局、防衛施設庁(防衛庁)、沖縄県、道路公団、農用地整備公団、地域振興整備公団、下水道事業団、建設業協会、道路建設業協会

|

|

|

|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

|