各省庁・都道府県・関係公社・公団等・建設業者団体あて

|

|

|

別添 建設省神計振発第一三号

昭和五三年三月二〇日

神奈川県土木部長 殿

建設省計画局建設振興課長

共同企業体の事務取扱いについて(回答)

昭和五三年一月一八日付けをもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。

記

1 建設工事共同企業体の資格審査について

昭和三七年一一月二七日付け建設省発計第七九号「中小建設業の振興について」の別紙2の「共同企業体の資格審査要領」(以下「資格審査要領」という。)は、御指摘のとおり、中小建設業者同志により建設工事一般について工事の施工を共同で行うことを目的として結成される建設共同企業体を対象としているものであり、その他の共同企業体については言及していないので、大手建設業者同志などにより特定の建設工事の施工を共同で行うことを目的として結成される建設共同企業体の資格審査については、必ずしもこれに基づいて行うことは妥当ではない。このようなものについては、当面、発注者において建設工事共同企業体の目的に応じてその資格審査を適宜行うことが望ましいが、この場合であっても、共同企業体の適格性の審査については、資格審査要領記1に準じて行う必要がある。

なお、資格審査要領記2中の「建設業法第二七条の二に基づく建設省告示第二四六号(昭和三七年二月九日)」については、昭和四八年一〇月一八日付け建設省告示第二〇九三号(以下「新告示」という。)により廃止されているので、共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は、新告示に準じて行われるべきものであるので、念のため申し添える。

2 建設業法上の取扱いについて

(1) 共同企業体の構成員が有する建設業法上の許可業種が異なる場合、許可業種と施工しようとする工事の対応は、次のとおりとする。

イ 甲型共同企業体(建設共同企業体協定書(甲)を使用する共同企業体をいう。以下同じ。)の場合

次のすべての要件を満たすものであること。

i 共同企業体により施工しようとする建設工事の種類の全部が構成員のいずれかの許可業種に対応していること。

ii 各構成員についてそれぞれの許可業種の全部又は一部がその工事の種類の全部又は一部に対応していること。

ロ 乙型共同企業体(建設共同企業体協定書(乙)を使用する共同企業体をいう。以下同じ。)の場合

共同企業体が定めた分担工事の種類と、当該構成員の許可業種が対応していること。

(2) 共同企業体による工事の施工において建設業法施行令第二条に定める金額以上となる下請契約は、次の要件を満たす場合に締結できるものとする。

イ 甲型共同企業体において下請契約を締結する場合

甲型共同企業体の下請契約は、構成員全員の責任において締結するものであるので、構成員のうち一社以上(できる限り当該共同企業体の代表者が含まれていること。)が建設業法第一五条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。

ロ 乙型共同企業体において下請契約を締結する場合

乙型共同企業体の下請契約は、構成員各自が締結するものであるので、当該構成員が建設業法第一五条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。

3 共同施工の監督について

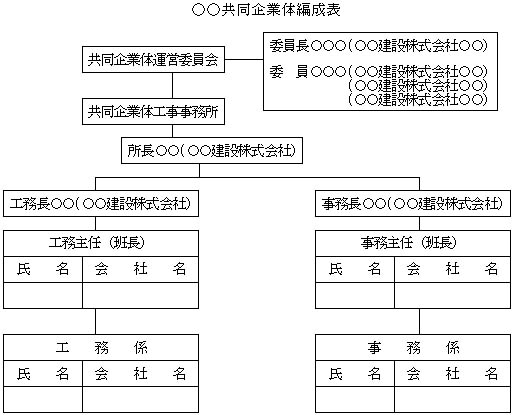

共同企業体は、その協定の定めるところにより共同で施工することを約しているものであるので、共同企業体による施工の監督に当っては、通常の監督業務に加えて、構成員全員による共同施工を確保するため、共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出させる等により行うのが適当である。

この共同企業体編成表は、特記仕様書又は現場説明書等により求めることが望ましい。

なお、共同企業体編成表の例として別紙のものを作成したので、参考とされたい。

4 共同企業体による実績の個別企業への反映について

(1) 共同企業体により施工した工事については、次により算出した額を各構成員の完成工事高として取り扱うものとする。

イ 甲型共同企業体の場合

請負代金額に各構成員の出資の割合を乗じた額

ロ 乙型共同企業体の場合

運営委員会で定めた各構成員の分担工事額

(2) 共同企業体により施工した工事について工事の評価を行う場合において、それを工事全体につき評価するときは、甲型共同企業体、乙型共同企業体いずれの場合も、それをもって当該共同企業体構成員各自の工事評価として取り扱い得るものとする。

5 構成員の除名、加入について

(1) 甲型共同企業体の工事の途中において、一部の構成員に重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由が生じた場合に限り、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができる。この場合、当該共同企業体は、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。

(2) 甲型共同企業体の工事の途中において、一部の構成員が脱退した場合(除名した場合を含む。)、残存構成員のみでは適正な施工の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認により新たな建設業者を当該共同企業体に加入させることができる。この場合において、発注者は、加入しようとする建設業者の施工能力等に十分留意して承認する必要があるのは当然である。

6 代表者の選任について

共同企業体の代表者は、共同企業体を代表して対外的な折衝にあたるほか、共同企業体の施工の主導的な役割を担う等重要な権限と義務を有するものであるので、これらの業務を執行するにふさわしい能力と責任を持つ者を代表者とすべきである。

7 八条協定書に関する解釈について

建設共同企業体協定書(甲)第八条に基づく協定書中「ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変らないものとする。」旨の規定は、甲型共同企業体の場合、工事内容の変更があったつど当初に定めた出資の割合を当然には変更するものではないという趣旨である。

したがって、当該工事内容の規模又は性質の変更その他特段の事情に基づき各構成員の出資の割合を変更する合理的な必要性がある場合には、全構成員の一致により出資の割合は変更でき得ると解する。

なお、出資の割合の変更については、あらかじめ、共同企業体の代表者は遅滞なく書面をもってその旨を発注者に通知し、その承諾を得なければならないものであるので、念のため申し添える。

|

|

|

|

別紙

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |