I 次の各号に掲げる事務の取扱いは、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、特に定めのある場合を除き、審査に用いる額については、建設業法施行規則別記様式第一五号から別記様式第一九号までに記載された千円単位で表した額(その額に小数点以下の端数がある場合には、これを切り捨てることとし、また株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四九年法律第二二号)第二条に規定する株式会社が百万円未満の端数を切り捨てて表示した場合は、千円以上百万円未満の単位についてはゼロとして計算する。)とし、審査に用いる期間については、月単位の期間(その期間に小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げる。)とする。

1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

イ 種類別年間平均完成工事高は、許可を受けた建設業のうち経営事項審査の対象とする旨申出のあった建設業(以下「審査対象建設業」という。)に係る建設工事について、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日(以下「当期営業年度開始日」という。)の直前二年又は直前三年の年間平均完成工事高とする。ただし、審査対象建設業ごとに直前二年又は直前三年の年間平均完成工事高を選択できることとはせず、すべての審査対象建設業において同一の方法によることとする。また、一つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を二以上の種類に分割又は重複計上することはできないものとする。

ロ 審査対象建設業に係る建設工事が「土木一式工事」である場合においてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」、「とび・土工・コンクリート工事」である場合においてはその内訳として「法面処理工事」、「鋼構造物工事」である場合においてはその内訳として「鋼橋上部工事」をそれぞれ審査することとする。

ハ 契約後VEに係る工事の完成工事高については、契約後VEによる減額変更前の契約額で評価できることとする。この場合において、経営事項審査の申請者は、申請の際に契約後VEによる契約額の減額の金額が証明できる書類を提出することとする。

ニ 審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という。)である場合においては、許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている建設業を除く。)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができるものとする。

ホ 審査対象建設業が一式工事業以外の建設業である場合においては、許可を受けた建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている建設業を除く。)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高に含めることができるものとする。

ヘ 前記のほか、申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま、別記様式第一号に記載するものとする。

1) 一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高として分割分類し、許可を受けた建設業に係る建設工事の完成工事高に加えて申し出ようとする者

2) 一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても1)と同様の方法により計算して申し出ようとする者

ト 営業年度を変更したため、当期営業年度開始日の直前二年(又は直前三年)の間に開始する各営業年度に含まれる月数の合計が二四か月(又は三六か月)に満たない者は、次の式により算定した完成工事高を基準として年間平均完成工事高を算定するものとする。

[直前2年の場合]

(Aにおける完成工事高の合計額)+(Bにおける完成工事高)×(24か月-Aに含まれる月数/Bに含まれる月数)

A………当期営業年度開始日の直前2年の間に開始する各営業年度

B………Aのうち最も古い営業年度の直前の営業年度

[直前3年の場合]

(Aにおける完成工事高の合計額)+(Bにおける完成工事高)×((36か月-Aに含まれる月数)/Bに含まれる月数)

A………当期営業年度開始日の直前3年の間に開始する各営業年度

B………Aのうち最も古い営業年度の直前の営業年度

チ 当期営業年度開始日からさかのぼって二年以内(又は三年以内)に営業の同一性を失うことなく組織変更を行った沿革を有する者は、当該変更にかかわらず、変更前又は変更後を通じた当期営業年度開始日の直前二年(又は直前三年)の各営業年度における完成工事高の合計額を年間平均完成工事高の算定基礎とするものとする。

リ 当期営業年度開始日からさかのぼって二年以内(又は三年以内)に他の建設業者を吸収合併した沿革又は建設業を譲り受けた沿革を有する者は、当期営業年度開始日の直前二年(又は直前三年)の各営業年度における完成工事高の合計額に当該吸収合併された建設業者又は当該建設業の譲渡人に係る営業期間のうちそれぞれ次の算式により調整した期間における同一種類の建設工事の完成工事高の合計額を加えたものを年間平均完成工事高の算定基礎とするものとする。

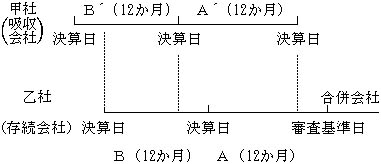

[合併の場合(直前二年)]

(A、B及びA′の完成工事高)+(B′における完成工事高)×(Bの始期からB′の終期にいたる月数/B′に含まれる月数(12月))=直前2年の完成工事高

(乙社の年間平均完成工事高の算定基礎)

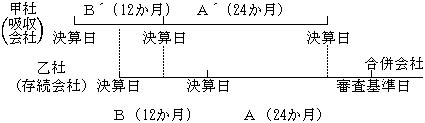

[合併の場合(直前三年)]

(A、B及びA′の完成工事高)+(B′における完成工事高)×(Bの始期からB′の終期にいたる月数/B′に含まれる月数(12月))=直前3年の完成工事高

(乙社の年間平均完成工事高の算定基礎)

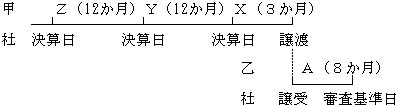

[譲り受ける場合(直前二年)]

譲り受ける場合には建設業者が他の建設業者からその建設業を譲り受ける場合と譲り受けることにより建設業を開始する場合がある。

前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。

後者については、建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合についての算式は次のとおりである。

(Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)×((24か月-A、X及びYに含まれる月数)/Zに含まれる月数(12月))=直前2年の完成工事高

(乙社の年間平均完成工事高の算定基礎)

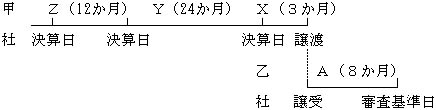

[譲り受ける場合(直前三年)]

直前二年の場合と同様、前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。

後者については、建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合についての算式は次のとおりである。

(Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)×((36か月-A、X及びYに含まれる月数)/Zに含まれる月数(12月))=直前3年の完成工事高

(乙社の年間平均完成工事高の算定基礎)

ヌ トに掲げる者を除き、当期営業年度開始日の直前二年(又は直前三年)の間に開始する各営業年度に含まれる月数の合計が二四か月(又は三六か月)に満たない者は、当該営業年度の審査対象建設業に係る建設工事の完成工事高の額の合計額を二(又は三)で除して得た額を年間平均完成工事高とする。

(2) 自己資本額について

イ 自己資本の額は、法人である場合においては、審査基準日(経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本準備金、利益準備金及び任意積立金の額に当該決算に伴う利益処分(損失処理)における準備金、積立金、資本金及び次期繰越利益(又は次期繰越損失)の額(準備金又は積立金を取り崩した場合は、当該取崩額を控除した額)を加えたもの(以下「法人自己資本」という。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における法人自己資本の額の平均の額とする。

ロ 個人である場合においては、基準決算における期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額(貸借対照表の資本合計の額。以下「個人自己資本」という。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における個人自己資本の額の平均の額とする。

ハ 自己資本額の審査は、イ又はロに掲げる基準決算における自己資本の額又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額を、告示第一の一において当期営業年度開始日の直前二年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高を選択した場合においては、当期営業年度開始日の直前二年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高(単位は千円とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)で除し、告示第一の一において当期営業年度開始日の直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高を選択した場合においては、当期営業年度開始日の直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高(単位は千円とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)で除し、いずれかの数値に一〇〇〇を乗じて得た数値(その数値に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。(自己資本額数値))をもって行うものとする。

ただし、年間平均完成工事高が一二〇〇億円を超える場合は、一二〇〇億円とみなして審査する。

(3) 建設業に従事する職員の数について

イ 建設業に従事する職員は、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはその事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準ずる者を除き、審査基準日における建設業に従事する者の数又は審査基準日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の数の平均の数(以下「平均建設業従事職員数」という。)とする。

ロ 職員数の審査は、イに掲げる審査基準日における建設業に従事する職員の数又は平均建設業従事職員数を、告示第一の一において当期営業年度開始日の直前二年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高を選択した場合においては、当期営業年度開始日の直前二年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高を億円単位で表した額で除し、告示第一の一において当期営業年度開始日の直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高を選択した場合においては、当期営業年度開始日の直前三年の各営業年度における完成工事高について算定した年間平均完成工事高を億円単位で表した額で除し、いずれかの数値に一〇〇を乗じて得た数値(その数値に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。(職員数値))をもって行うものとする。

ただし、年間平均完成工事高が一二〇〇億円を超える場合は、一二〇〇億円とみなして審査する。

2 経営状況について(告示第一の二関係)

(1) 売上高営業利益率について

イ 売上高の額は、許可を受けたすべての建設業に係る建設工事及び許可を受けないで営む建設業に係る建設工事の当期営業年度開始日の直前一年(以下「審査対象年」という。)の各営業年度(以下「審査対象営業年度」という。)における完成工事高の合計の額に、建設業以外の事業を併せて営む者については当該兼業事業の売上高の額を加えた額とする。

ロ 営業利益の額は、審査対象営業年度における営業利益の額とする。

ハ 売上高営業利益率は、ロに掲げる営業利益の額をイに掲げる売上高の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときには、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が七・四%を超える場合は七・四%と、マイナス九・五%に満たない場合はマイナス九・五%とみなす。

(2) 総資本経常利益率について

イ 総資本の額は、法人である場合においては貸借対照表における流動負債、固定負債、資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金及び利益剰余金の合計の額を、個人である場合においては貸借対照表における流動負債、固定負債、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計の額から事業主貸勘定の額を控除した額とする。

ロ 経常利益の額は、審査対象営業年度における経常利益の額(個人である場合においては事業主利益の額)とする。

ハ 総資本経常利益率は、ロに掲げる経常利益の額を基準決算及び基準決算の前期決算におけるイに掲げる額の平均の額で除して得た数値(その数値に小数点以下第五位未満の端数があるときには、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が一五・八%を超える場合は一五・八%と、マイナス一三・一%に満たない場合はマイナス一三・一%とみなす。

(3) キャッシュ・フロー対売上高比率について

イ キャッシュ・フローの額は、審査対象営業年度における当期利益(個人である場合においては事業主利益の額を代用する。)に減価償却実施額(審査対象営業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価債却費等の合計の額をいう。以下同じ。)及び引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計の額と基準決算の前期決算における各種引当金の合計の額の差額をいう。)を加えた額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合においては、この額に法人税等調整額を加減した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計の額を控除した額とする。

ロ キャッシュ・フロー対売上高比率は、イに掲げるキャッシュ・フローの額を(1)のイに掲げる売上高の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が六・七%を超える場合は六・七%と、マイナス七・五%に満たない場合はマイナス七・五%とみなす。

(4) 必要運転資金月商倍率について

イ 一月当たり売上高は、(1)のイに掲げる売上高の額を一二で除して得た数値とする。

ロ 必要運転資金月商倍率は、基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他営業性を有する債権及び未成工事支出金の合計の額から支払手形、工事未払金その他営業性を有する債務及び未成工事受入金の合計の額を控除した額をイに掲げる一月当たり売上高で除して得た数値(その数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

ただし、当該数値が三・四を超える場合は三・四と、マイナス一・六に満たない場合はマイナス一・六とみなす。

(5) 立替工事高比率について

立替工事高比率は、基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他営業性を有する債権及び未成工事支出金の合計の額から未成工事受入金を控除した額を、(1)のイに掲げる売上高及び基準決算における未成工事支出金の合計の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が三七・九を超える場合は三七・九と、〇に満たない場合は〇とみなす。

(6) 受取勘定月商倍率について

イ 受取勘定の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金その他営業性を有する債権の合計の額とする。

ロ 受取勘定月商倍率は、イに掲げる受取勘定の額を(4)のイに掲げる一月当たり売上高で除して得た数値(その数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

ただし、当該数値が四・三を超える場合は四・三とみなす。

(7) 自己資本比率について

自己資本比率は、基準決算における1の(2)のイ又はロに掲げる自己資本の額を(2)のイに掲げる総資本の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が六八・四%を超える場合は六八・四%と、マイナス二三・五%に満たない場合はマイナス二三・五%とみなす。

(8) 有利子負債月商倍率について

イ 有利子負債の額は、基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高、社債及び新株予約権付社債の合計の額(証券取引法(昭和二三年法律第二五号)第二条第一項第八号に定めるコマーシャル・ペーパーの額を含む。)とする。

ロ 有利子負債月商倍率は、イに掲げる有利子負債の額を(4)のイに掲げる一月当たり売上高で除して得た数値(その数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

ただし、当該数値が一〇・八を超える場合は一〇・八とみなす。

(9) 純支払利息比率について

イ 純支払利息の額は、審査対象営業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額とする。

ロ 純支払利息比率は、イに掲げる純支払利息の額を(1)のイに掲げる売上高の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が三・一%を超える場合は三・一%と、〇%に満たない場合は〇%とみなす。

(10) 自己資本対固定資産比率について

自己資本対固定資産比率は、基準決算における1の(2)のイ又はロに掲げる自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が五二九・三%を超える場合は五二九・三%と、マイナス七六・五%に満たない場合はマイナス七六・五%とみなす。

(11) 長期固定適合比率について

長期固定適合比率は、基準決算における1の(2)のイ又はロに掲げる自己資本及び固定負債の合計の額を固定資産の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が七五四・五%を超える場合は七五四・五%と、二六・九%に満たない場合は二六・九%とみなす。

(12) 付加価値対固定資産比率について

イ 付加価値の額は、(1)のイに掲げる売上高から、審査対象営業年度における材料費及び外注費(労務外注費(工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額をいう。)を労務費に含めて計上している者については、当該労務外注費を含む。)の合計の額(建設業以外の事業を併せて営む者については、兼業事業売上原価に係る材料費、外注加工費及び当期商品仕入高の合計の額を含む。)を控除した額とする。

ロ 付加価値対固定資産比率は、イに掲げる付加価値の額を基準決算及び基準決算の前期決算における固定資産の額の平均の額で除して得た数値(その数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。

ただし、当該数値が一四三〇・六%を超える場合は一四三〇・六%と、六一・五%に満たない場合は六一・五%とみなす。

なお、営業年度を変更したために審査対象年の間に開始する営業年度に含まれる月数が一二か月に満たない場合、営業の同一性を失うことなく組織変更を行った場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における(1)のイの売上高の額、(1)のロの営業利益の額、(2)のロの経常利益の額、(3)のイの当期利益等の額、(9)のイの支払利息等の額及び(12)のイの材料費等の額は、1の(1)のト、チ又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。

上記の場合を除くほか、審査対象年の間に開始する営業年度に含まれる月数が一二か月に満たない場合は、(4)、(5)、(6)、(8)及び(9)に掲げる項目については、最大値をとるものとして、その他の項目については最小値をとるものとして算定するものとする。

また、(1)から(12)までに掲げる指標についての数値を算定するに当たっては、建設業法第二七条の二三第五項(同法第二七条の二六第二項で準用する場合を含む。)の規定に基づき提出された基準決算における財務諸表(法人である場合においては、建設業法施行規則別記様式第一五号から第一七号までによる直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合においては、別記様式第一八号及び第一九号による直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(建設業以外の事業を併せて営む者については、別記様式第二五号の七による当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書を含む。)をいう。以下同じ。)の他に、建設業法第二七条の二三第六項(同法第二七条の二六第二項において準用する場合を含む。)又は建設業法施行規則第二〇条第四項の規定に基づき、基準決算の前期決算における財務諸表を申請者に提出させるものとする。ただし、基準決算の前期末を審査基準日として経営事項審査を受けている場合は、基準決算の前期決算における財務諸表の提出を省略することができる。

2―2 連結決算の経営状況分析への反映について

証券取引法(昭和二三年法律第二五号)第二四条の規定により、有価証券報告書を大蔵大臣に提出しなければならない者については、同条の規定により提出された連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書をいう。以下同じ。)に基づき、2の(1)から(11)までに掲げる指標についての数値を算定し(2の(12)に掲げる指標についての数値は算定しないこととする。)、当該数値を財産諸表に基づき算定された数値に加え付記することとする。この場合において、(2)のイ、(3)のイ、(4)のロ及び(8)のイについては、それぞれ次のように読み替えるものとする。

(2)

イ 総資本の額は、貸借対照表における流動負債、固定負債、連結調整勘定(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五一年大蔵省令第二八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第四〇条の規定に基づき記載されたものをいう。)、少数株主持分(連結財務諸表規則第四一条の規定に基づき記載されたものをいう。)、資本金、新株式払込金(又は新株式申込証拠金)、資本剰余金及び利益剰余金の合計の額から自己株式(連結財務諸表規則第四三条の規定に基づき記載されたものをいう。)を控除した額とする。

(3)

イ キャッシュ・フローの額は、審査対象営業年度における当期利益に連結減価償却実施額(申請者に係る減価償却実施額(審査対象営業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費等の合計の額をいう。以下同じ。)に連結子会社(連結財務諸表規則第二条第三号の連結子会社をいう。)に係る減価償却実施額を加えた額(未実現損益の消去に伴い修正した減価償却費の額を除く。)をいう。この場合において、連結財務諸表規則第一五条の二の規定に基づき、事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する減価償却費の額を注記した者については、これらの減価償却費の合計の額と一致することを確認すること。)及び引当金増減額(基準決算における各種引当金(貸倒引当金その他資産の部に属する引当金、修繕引当金その他流動負債の部に属する引当金及び退職給与引当金その他固定負債の部に属する引当金をいう。以下同じ。)の合計の額と基準決算の前期決算における各種引当金の合計の額の差額をいう。)を加えた額(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用している場合においてはこの額に法人税等調整額を加減した額とする。)から株主配当金及び役員賞与金の合計の額を控除した額とする。

(4)

ロ 必要運転資金月商倍率は、基準決算における受取手形、完成工事未収入金その他営業性を有する債権及び未成工事支出金(建設業以外の事業を併せて営む者については当該兼業事業に係る支出金を含む。(5)において同じ。)の合計の額から支払手形、工事未払金その他営業性を有する債務及び未成工事受入金(建設業以外の事業を併せて営む者については当該兼業事業に係る受入金を含む。(5)において同じ。)の合計の額を控除した額をイに掲げる一月当たり売上高で除して得た数値(その数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

ただし、当該数値が三・四を超える場合は三・四と、マイナス一・六に満たない場合はマイナス一・六とみなす。

(8)

イ 有利子負債の額は、基準決算における短期借入金、長期借入金、受取手形割引高(連結財務諸表規則第三九条の三の規定に基づき注記された額とし、同条の規定に基づき注記すべき金額がない者については〇とみなす。)、社債及び新株予約権付社債の合計の額(証券取引法第二条第一項第八号に定めるコマーシャル・ペーパーの額を含む。)とする。

なお、営業年度を変更したために審査対象年の間に開始する営業年度に含まれる月数が一二か月に満たない場合、営業の同一性を失うことなく組織変更を行った場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における(1)のイの売上高の額、(1)のロの営業利益の額、(2)のロの経常利益の額、(3)のイの当期利益等の額及び(9)のイの支払利息等の額は、1の(1)のト、チ又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。

また、連結財務諸表により2の(1)から(11)に掲げる指標の数値を算定するに当たっては、建設業法第二七条の二三第六項(同法第二七条の二六第二項で準用する場合を含む。)又は建設業法施行規則第二〇条第四項の規定に基づき、基準決算における連結財務諸表の写し及び基準決算の前期決算における連結財務諸表の写しを提出させるものとする。ただし、基準決算の前期末を審査基準日として、連結財務諸表による経営状況分析を受けている場合は、基準決算の前期決算における連結財務諸表の写しの提出を省略することができる。

3 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について(告示第一の三関係)

(1) 許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は同法第一五条第二号イ若しくはハに該当する者であって、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準する者を除き、建設業に従事する者に限るものとする。

(2) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数については、(1)に掲げる技術職員を、建設業の種類別に、建設業法第一五条第二号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)、同法第二七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第七条第二号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令に規定による免許若しくは免除の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって一級技術者以外の者(以下「二級技術者」という。)、同法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又は第一五条第二号ハに該当する者で一級技術者及び二級技術者以外の者(以下「その他の技術者」という。)及びいずれにも該当しない者に分け、一級技術者の数に五を乗じ、二級技術者の数に二を乗じ及びその他の技術者の数に一をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(以下「技術職員数値」という。)を、許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、審査基準日における技術職員数値又は審査基準日及び基準決算の前期末における技術職員数値の平均の数値(以下「平均技術職員数値」という。)をもって審査するものとする。

ただし、1の(3)に掲げる建設業に従事する職員の数について審査基準日における建設業に従事する職員の数を選択した場合においては、審査基準日における技術職員数値により審査し、1の(3)に掲げる建設業に従事する職員の数について平均建設業従事職員数を選択した場合においては、平均技術職員数値により審査する。また、審査対象建設業ごとに審査基準日における技術職員数値又は平均技術職員数値を選択できることとせず、すべての審査対象建設業において同一の方法によることとする。

なお、同法第七条第二号イ若しくはロ又は第一五条第二号ハに該当する技術職員については、申請者が申請した建設業の種類二つに限り、その他の技術者に該当するものとして審査する。

4 その他の審査項目(社会性等)について(告示第一の四関係)

(1) 労働福祉の状況について

イ 雇用保険は、雇用保険法に基づき労働者が一人でも雇用される事業の事業主が被保険者に関する届出その他の事務を処理しなければならないものであることから、雇用する労働者が被保険者となったことについて、労働大臣に届出を行っていない場合(雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所の長に提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。

なお、従業員が一人も雇用されていない場合等、前記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。

ロ 健康保険及び厚生年金保険は、健康保険法及び厚生年金保険法に基づき被保険者(常時五人以上の従業員を使用する個人の事業所又は常時従業員を使用する法人の事業所に使用される者をいう。)を使用する事業主がその使用する者の異動、報酬等に関し報告等を行わなければならないものであることから、当該事業所に使用される者が健康保険及び厚生年金保険の被保険者になったことについて、都道府県知事(健康保険にあっては各健康保険組合を含む。)に届出を行っていない場合(被保険者資格取得届を提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。

なお、常時使用する従業員が四人以下である個人事業所である場合等、前記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。

ハ 賃金不払の件数は、労働基準法第二四条の定めるところにより、審査対象年において賃金の支払が行われなかった件数をいい、賃金の支払期日ごと及び事業所ごとに算定するものとする。この場合において、同一支払期日、同一事業所において複数の者に賃金が支払われなかった場合も一件として、その件数を合計し、これに応じて減点して審査するものとする。

ニ 建設業退職金共済制度は、審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約の締結(下請負人の委託等に基づきこれらの事務を行うことを含む。)をしている場合(正当な理由なく共済証紙の購入実績が無い等契約の履行状況が劣っていると認められる場合を除く。)に加点して審査するものとする。

ホ 退職一時金制度は、勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令第七三条第一項に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済契約(勤労者退職金共済機構との間の契約の場合は特定業種退職金共済契約以外のものをいう。)が締結されている場合又は退職金の制度について、労働協約に定めがあるか若しくは労働基準法第八九条第一項第三号の二の定めるところにより就業規則(同条第二項の退職手当に関する事項についての規則を含む。)に定めがある場合に、加点して審査するものとする。

ヘ 企業年度制度は、厚生年金基金(厚生年金保険法第九章第一節の規定に基づき企業ごと又は職域ごとに設立して老齢厚生年金の上乗せ給付を行うことを目的とするものをいう。)が設立されている場合、法人税法附則第二〇条に規定する適格退職年金契約(事業主がその使用人を受益者等として掛金等を信託銀行又は生命保険会社等に払い込み、これらが退職年金を支給することを約するものをいう。)が締結されている場合、確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金(事業主が従業員と年金の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基金型企業年金及び規約型企業年金をいう。)が導入されている場合又は確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金(厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とするものをいう。)が導入されている場合に、加点して審査するものとする。

ト 法定外労働災害補償制度は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会又は保険会社との間で労働災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約であって1)及び2)に該当するものを締結している場合に、加点して審査するものとする。

1) 当該給付が申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とするものであること。

2) 原則として、当該給付が労働災害補償保険の障害等級第一級から第七級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。

(2) 工事の安全成績について

イ 死亡者及び負傷者の数は、審査基準日の属する年(一月一日から一二月三一日までをいう。)の前年及び前々年に業務災害(業務の性質を有する通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を含む。)による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続四日以上休業した者に限る。以下同じ。)の数とし、通勤災害によるものを除くものとする。

ロ 申請者が発注者から直接請け負った建設工事について発生した業務災害は、申請者の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害のほか、当該建設工事を施工するすべての下請負人の直接の使用関係にある職員について発生した業務災害を含むものとする。

ハ 共同企業体に参加した際に発生した業務災害による死亡者及び負傷者については、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定めるところによる。

1) 共同企業体を構成する各建設業者が共同連帯して建設工事を施工し、当該共同企業体への出資比率に応じて当該建設工事に係る損益を分担する旨を約している場合(共同施工方式)、死亡者及び負傷者の数を当該建設業者が共同企業体に出資した比率に応じて按分する。

2) 共同企業体を構成する各建設業者が建設工事を分担して施工し、その費用については共通の経費等に限り分担する旨を約している場合(施工分担方式)、当該建設業者が分担した建設工事について発生した業務災害による死亡者及び負傷者の数とする。

(3) 営業年度について

イ 営業年数は、建設業法による建設業の許可又は登録を受けた時より起算し、審査基準日までの期間とする。なお、その年数に年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

ロ 営業休止(建設業の許可又は登録を受けずに営業を行っていた場合を含む。)の沿革を有するものは、当該休止期間を営業年数から控除するものとする。

ハ 営業の同一性を失うことなく組織変更を行った沿革又は建設業を譲り受けた沿革を有する者であって、当該変更又は譲受けの前に既に建設業の許可又は登録を有していたことがある者は、当該許可又は登録を受けた時を営業年数の起算点とする。

(4) 建設業経理事務士等の数について

イ

1) 建設大臣が認定した建設業経理事務士検定試験(以下「建設業経理事務士検定試験」という。)の一級試験に合格した者は、建設業経理事務士検定試験の一級試験のすべての科目に合格した者をいう。

2) 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者は、公認会計士法第五条第二項及び第三項に規定する会計士補となる資格を有する者及び公認会計士となる資格を有する者(同法第一七条の規定に基づき公認会計士又は会計士補となるための登録を受けていることを要しない。)並びに税理士法第三条に規定する税理士となる資格を有する者(同法第一三条の規定に基づき税理士となるための登録を受けていることを要しない。)をいい、これらの者を1)に掲げる者と同等以上の能力を有する者として、その数を1)に掲げる者の数と併せて審査するものとする。

ロ 建設業経理事務士検定試験の二級試験に合格した者は、建設業経理事務士検定試験の二級試験に合格した者でイに掲げる者以外の者をいう。

ハ 建設業経理事務士検定試験の三級試験に合格した者は、建設業経理事務士検定試験の三級試験に合格した者でイ又はロに掲げる者以外の者をいうものとし、平成一五年度末までの間に行われた申請に係る経営事項審査に限り審査の対象とする。

5 外国建設業者について

外国建設業者に係る経営事項審査は、当分の間、次に定めるところにより行うものとする。

イ 外国とは、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域をいうものとする。

ロ 外国建設業者とは、外国に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち外国に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の二分の一以上を出資しているものをいうものとする。

ハ 建設大臣が、外国建設業者の申請に基づき、3に掲げる技術職員と同等以上の潜在的能力を有する者の数、4の(1)のニからトまでの各項目について加入又は導入している場合と同等の場合に該当する項目、4の(3)のイに掲げる営業年数のほかに外国において建設業を営んでいた年数並びに4の(4)のイからハまでに掲げる者と同等以上の潜在的能力を有する者の数を認定した場合には、次のニに掲げる場合を除き、これらの認定を受けた数を加えて、又は認定を受けた項目を含めて審査を行うものとする。

ニ 建設大臣が外国建設業者の属する企業集団を、一体として建設業を営んでいるものとして認定した場合には、4の(1)に掲げる労働福祉の状況を除き、建設大臣が外国建設業者の申請に基づき当該建設業者の属する企業集団について認定した数値をもって審査するものとする。

II 審査の結果は、別紙「審査の結果を総合評点で表す方法」によって算出した総合評点で表示するものとする。

III 審査の申請者に対する審査の結果の通知は、別記様式第2号により行うものとし、建設工事の発注者に対する審査の結果の通知は、別記様式第2号又は別記様式第2号の記載内容を記録した磁気ディスクにより行うものとする。

IV 別記様式第2号の経営事項審査結果通知書の行政庁記入欄については、当該建設業者の営業に関する事項、経営状況に関する事項等で特記すべきことがあれば適宜記載するものとする。

V 審査の申請者から審査結果通知書の写しの証明の請求があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請者の作成する写しに証明するものとする。

VI 経営事項審査の結果通知書の閲覧に当たっては、各項目の計算の方法等が明らかとなるように、改正後の平成六年建設省告示第一四六一号等を備え置くこととする。