建設業者から施工方法等に関する提案を募集し、民間の技術開発を積極的に活用することにより、建設工事のコストの縮減を図るため、「公募型指名競争入札方式の手続きについて」(平成六年六月二一日付け建設省厚発第二六四号、建設省技調発第一三二号)による技術資料の収集に併せて施工方法等に関する提案を募集する入札時VE方式の試行に係る手続を定めたので、当分の間、左記事項に留意の上、実施されたい。

1 対象工事

公募型指名競争入札方式の対象工事(ただし、本官契約の対象工事に限る。)であって、比較的高度又は特殊な技術力を要するとともに、民間の技術開発の進展の著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事で、コスト縮減が可能となる技術提案が期待できるものであり、かつ、地方建設局長が必要と認めた工事を選定するものとする。

2 募集手続

公募型指名競争入札方式における技術資料収集に係る掲示を行う際に、発注者が入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示した図面及び仕様書(以下「標準案」という。)の内容について、これと異なる施工方法等に関する提案(以下「VE提案」という。)を求める旨を明示するものとする。

また、VE提案は、技術資料の提出の際に併せて提出するものとする。

3 手続に要する日程

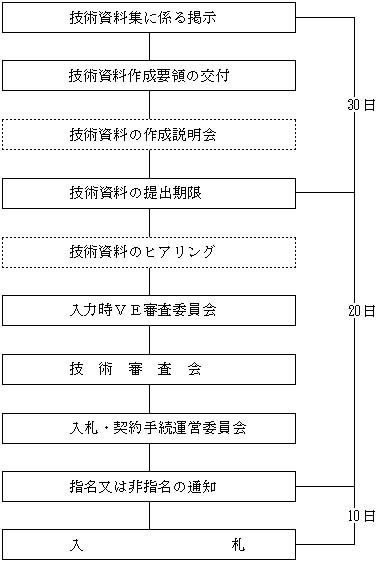

別紙に示す日数を参考とするものとする。

4 提案の提出

(1) 提案を求める範囲

VE提案を求める範囲は、施工方法等であって、原則として従来一般的には設計図書において指定されてきたもののうち、コスト縮減が可能となる技術提案を期待できるもので民間の技術開発を積極的に活用することが適当と認められるものの中から工事特性に応じて定めることとし、工事目的物の変更を伴わない範囲とする。ただし、施工方法等の変更に起因して工事目的物の変更を伴うことが想定される場合には、必要と認める範囲で工事目的物の変更を伴うことができるものとする。

(2) 提案を求める部分の位置付け

VE提案を求める部分については、設計図書において施工方法等を指定しないものとする。

(3) 提案の提出方法

VE提案に基づき施工しようとする場合は、その内容を明示した施工計画を提出することとする。この施工計画が適正と認められない場合に標準案に基づいて施工する意思がある場合には、標準案による施工計画を併せて提出することができる。また、標準案に基づいて施工しようとする場合は、標準案による施工計画を提出するものとする。

5 技術資料作成説明会

地方建設局長は、必要があると認めるときには、技術資料作成説明会を実施することができるものとする。

6 技術資料のヒアリング

地方建設局長は、必要があると認めるときには、技術資料のヒアリングを実施することができるものとする。

7 提案の審査

(1) 地方建設局長は、VE提案及び標準案に基づく施工計画(以下「VE提案等」という。)を含む技術資料の審査を行い、審査の結果を踏まえ、選定要領第16の指名基準に基づき、当該工事の競争入札に参加する者を、入札・契約手続運営委員会の議を経て、指名するものとする。

(2) 入札時VE方式に係る試行対象工事の技術資料の審査に当たっては、技術審査会を活用することとする。

(3) VE提案等の審査を行うため、入札時VE審査委員会を設けることとする。入札時VE審査委員会は、VE提案等の審査の結果を技術審査会に通知するものとする。

(4) 入札時VE審査委員会の構成員は、原則として、企画部長、当該工事を所掌する部の長、技術調整管理官、技術審査官、契約管理官、当該工事を所掌する部の調査官等、当該工事を所掌する事務所の長及び技術事務所長とするものとする(建築事業に係る工事にあっては、技術調整管理官、技術事務所長の参加を要しない。)。

なお、入札時VE審査委員会は、必要に応じて、アドバイザー、学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。

(5) VE提案に基づく施工計画の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、標準案と比較した経済性等を、また標準案に基づく施工計画の審査に当たっては、施工の確実性、安全性等を評価するものとする。

なお、一の建設業者がVE提案及び標準案に基づく施工計画を併せて提出した場合において、VE提案に基づく施工計画が適正であると認められるときは、標準案に基づく施工計画の審査は行わないものとする。

8 提案の採否の通知等

VE提案等の採否については、指名又は指名しなかった旨の通知に併せてVE提案を提出した建設業者に通知するものとする。その際、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して行うものとする。なお、VE提案及び標準案の両方を提出した建設業者に対して標準案に基づく指名を行う場合、建設業者は、VE提案が適正と認められなかった理由に対して、公募型指名競争入札方式の手続について(平成六年六月二一日付け建設省厚発第二六四号、技調発第一三二号)記6に規定する苦情申立て(以下「苦情申立て」という。)及び記7に規定する再苦情申立て(以下「再苦情申立て」という。)を行うことができるものとする。

9 落札者の決定

落札者は会計法(昭和二二年法律第三五号)第二九条の六第一項の規定により決定するものとする。

10 提案内容の保護

VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。なお、この旨を技術資料作成要領、特記仕様書等に記載することにより、建設業者に周知するものとする。

11 責任の所在

発注者がVE提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない旨を技術資料作成要領、特記仕様書等に記載するものとする。

12 技術資料収集に係る掲示及び技術資料作成要領に明示する事項

提案を募集する場合においては、技術資料収集に係る掲示及び技術資料作成要領に次の事項を加える。

(1) 技術資料収集に係る掲示

1) 当該工事が、入札時VE方式の試行工事であること。

2) VE提案により施工しようとする場合は、その内容を明示した施工計画を提出すること。この施工計画が適正と認められない場合に標準案に基づいて施工する意思がある場合には、標準案による施工計画を併せて提出すること。また、標準案に基づいて施工しようとする場合は、標準案による施工計画を提出すること。

3) VE提案等の採否については、指名又は指名しなかった旨の通知に併せて通知すること。

4) 技術資料作成説明会を実施すること。(技術資料作成説明会を開催する場合)

5) 技術資料のヒアリングを実施すること。(技術資料のヒアリングを開催する場合)

(2) 技術資料作成要領

1) (1)の内容の詳細

2) VE提案等は、技術資料の審査に反映されること。また、その審査に当たって、施工の確実性、安全性、標準案と比較した経済性等を評価すること。

3) VE提案等の採否については、指名又は指名しなかった旨の通知に併せて通知すること。その際、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付すこと。また、VE提案及び標準案の両方を提出した建設業者に対して標準案に基づく指名を行う場合、建設業者は、VE提案が適正と認められなかった理由に対して、苦情申立て及び再苦情申立てを行うことができること。

4) VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでないこと。

5) VE提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではないこと。