都道府県知事・水資源開発公団総裁あて

|

|

|

〔別添〕 全国総合水資源計画――ウォータープラン二〇〇〇――

昭和六二年一〇月

国土庁

はじめに

水は、人間の生命、生活に欠かすことができない資源であると同時に、土地、森林等とともに国土を形成する主要な天然資源である。一方、水は、経済・産業・文化等各般の活動を支える重要かつ基本的な資源であり、従って、水を安定的に供給する施設は、豊かな生活と国土の均衡ある発展の基盤として整備すべき根幹的な社会資本である。

昭和五二年に策定された第三次全国総合開発計画では、総合的な生活圏整備の立ち遅れを強く認識し、流域特性等を踏まえた定住圏の整備を推進することとした。その後、人口の地方定住は進行したものの、昭和五〇年代後半に至り、東京圏への高次都市機能の一極集中と人口の再集中が生じている。また、産業構造については、消費ニーズの高度化・多様化、必ずしも物的生産を伴わない活動の活発化、国際経済社会との調和等内外の諸条件の変化を背景に第三次産業の比重が高まってきており、製造業については、加工組立型産業の比重が増大するなど先端技術分野へシフトしてきている。

一方、生活水準の向上、経済社会の高度化等に伴い、国民生活や経済社会活動と水利用のかかわりが深まるとともに、近年の少雨傾向や異常少雨の多発等により、全国各地で渇水が頻発し、渇水の影響が増大することとなった。また、豊かさや潤い、あるいは自然とのふれあいに対する国民のニーズが高まり、日常生活の中における水のもつ意味を見直し、また、水を活かした地域環境づくりを進める等、人と水とのかかわりをこれまで以上に取り戻そうとする動きが全国各地でみられるようになってきた。

政府は、以上の経済社会情勢の変化を踏まえ、二一世紀に向けての国土づくりの指針として、おおむね昭和七五年(西暦二〇〇〇年)を目標年次とする第四次全国総合開発計画(四全総)を策定した。

四全総では、二一世紀に向けて、技術革新・情報化の進展や産業構造の変化、本格的な国際化及び都市化時代を迎えるなかで、生活水準の向上、高齢化の進展、自由時間の増大等とあいまって、新たな地域課題と経済社会の変化に的確に対応し、おう盛な活力を有している今世紀中に、活力と創造性に富み、安全で美しい国土を形成し、次世紀に引き継ぐことを重要な課題としている。

国土庁では、昭和五三年八月に、三全総を踏まえ昭和六五年を見通した長期水需給計画を策定し、この計画に基づき、水資源開発の推進、水使用の合理化等の促進に努めてきたところであるが、ここに、四全総の策定に伴い、人と国土に係る課題の認識のもと、このような水資源をとりまく状況の変化を踏まえて、二一世紀に向けての経済社会の高度化に適切に対応した総合的な水資源計画を策定し、これからの水資源行政の基本方向を明らかにしようとするものである。今回の計画は、前計画が目指した水需給の長期的安定化の理念を基本的に継承しつつ、水資源を単に水量のみでなく、水質、環境機能等多面的な視点から総合的にとらえ、水資源をめぐる新たな諸状況の変化に対処するため、文字どおり水資源に関する総合計画として機能させる意味で、名称を「全国総合水資源計画」(ウォータープラン二〇〇〇)とした。

この計画の目標達成のためには、資金の確保、水源地域問題、各種技術開発など多くの課題の解決が必要であり、今後、総合的な水資源政策を一層強力に推進する必要がある。

全国総合水資源計画

目次

第1章 総説

1―1 水資源の特性

1―2 全国総合水資源計画

1―3 計画の基本的目標

(1) 水の安定供給体制の整備

(2) 渇水に対する水供給の安全度の向上

(3) 新しい水活用社会の形成

第2章 水需要の見通し

2―1 水需要の動向と見通し

2―1―1 水需要の動向

2―1―2 水需要の見通し

(1) 生活用水

(2) 工業用水

(3) 農業用水

(4) 環境用水等

2―2 水供給の動向と見通し

2―2―1 水供給の動向

2―2―2 水供給の見通し

(1) 河川水

(2) 地下水

(3) その他の水資源

2―3 水需給の動向と見通し

2―3―1 水需給の動向と見通し

2―3―2 地域別の水需給

2―4 地域的発展と水需給

2―5 超長期の展望

第3章 総合的な水資源対策

3―1 高度経済社会における水利用

(新しい水の時代の到来)

(節水意識の高揚)

(水環境の整備)

3―2 水資源の安定的確保

(計画的、先行的水資源開発の推進)

(豪雪地帯の豊かな地域づくり)

(水源地域対策の推進)

(地下水の適正利用)

(雑用水利用)

(下水・産業廃水の再生利用)

(海水淡水化)

3―3 渇水に対する水供給の安全度の向上

3―4 水資源の保全

(良好な水質の確保)

(水源地域の森林の保全及び整備)

(水資源開発施設の保全と活用)

3―5 水資源の総合的管理

(流域的視点に立つた水資源の総合的管理)

(水資源の危機管理)

3―6 総合的水資源対策の推進

第4章 計画実施上の留意点

4―1 各種計画との連携

4―2 所要資金の確保及び計画的配分

4―3 調査研究の推進

第1章 総説

1―1 水資源の特性

水は、生命の源であり、人間はもとより地球上に生存するすべての生物にとつて欠くことのできない自然の構成要素であり、水の多様な循環のなかで生物が種々な形でかかわりをもつているなど水を媒体とした多様な自然のなかに生態系の秩序が形成されている。また、人間は水を飲用し、水をもちいて食糧を生産するとともに、工業や発電、舟運等に利用して生活の豊かさや利便を求め、水のある景観等水に恵まれた自然環境の中に憩いを求めてきた。

地球には、おおよそ14億km3の水があるといわれているが、そのうちの約97%が海水で、淡水は3%程度である。この淡水の約70%は、南極、北極地域等の氷として存在しているため、地下水を含め河川水や湖沼水として存在する淡水は地球上の水の約0.8%である。我々は、水蒸気、雨、雪、地下水、河川水、海水といろいろな姿に変化して循環している水のうち、地上でのある時期のものを利用しているにすぎない。

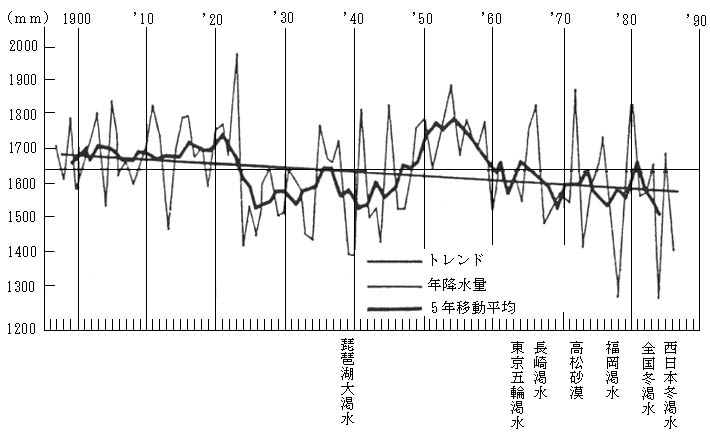

我が国の国土にもたらされる年平均降水量は約1,750mm(昭和31年から昭和60年の全国約1300地点の降水量による。)である。これは、世界の都市の年平均降水量約970mmの約2倍となつているが、人口一人当たりの年平均降水総量でみると、約5,500m3と世界の平均である34,000m3の6分の1程度であり、我が国の一人当たり降水量は諸外国に比べ、必ずしも豊富なものではない。また、全国降水量の経年変化を明治30年以降の資料でみると、1960年代から現在まで少雨期にあり、最近の10ケ年についてみると、過去に経験のなかつたような小雨が目立つている。異常気象の原因としては、大気内部の変動、海面水温の変化(エルニーニョ等)、火山噴火、雪氷面積の変化等が議論されている。また、人間活動に起因する、二酸化炭素をはじめとする温室効果をもたらす気体の濃度増加による将来の気候温暖化も懸念されている。今後の水資源対策を推進していくに当たつては、こうした気象の動向を踏まえた検討を行う必要がある。(図―1)

図―1 日本の年降水量の経年変化

(注)

1 気象庁資料に基づいて国土庁で試算。全国46地点の算術平均値。

2 トレンドは直線回帰による。

地点名:網走 根室 寿都 札幌 函館 宮古 山形 石巻 青森 秋田 福島 前橋 熊谷 水戸 宇都宮 甲府 東京 長野 金沢 新潟 福井 浜松 名古屋 岐阜 彦根 京都 大阪 和歌山 岡山 境 浜田 厳原 広島 多度津 徳島 松山 高知 熊本 宮崎 福岡 佐賀 長崎 鹿児島 名瀬 那覇 石垣島

水資源賦存量(降水量から蒸発散によつて失なわれる量を差し引いて面積を乗じた量)は、平水年で約4,300億m3、渇水年で約3,000億m3である。昭和58年においては、生活用水、工業用水、農業用水に892億m3(取水量ベース)が使用されている。水資源賦存量は、地域的・時間的に大きな偏りが見られるのみでなく、他の資源とは異なり、気象の変動に大きく左右されるものであり、また、河川流路が短く、勾配が大きいという国土の地形的特性とあいまつて利用の面では不利な状況にある。

一方、水は、地域の存立基盤として、地域と一体不可分な資源であり、地域の経済的、社会的発展の潜在的ポテンシャルを表わす主要な資源の一つでもある。また、地域の生活様式、生産様式を強く決定し、地域の風土、文化そして創造を育む主要な要素の一つであると同時に、生活に潤いややすらぎをもたらす主要な環境の構成要素でもある。

このため、水資源は、国土整備や地域整備のための諸計画を企画、立案するに当たつて、量も重視しなければならない基本的な要素である。

しかしながら、わが国の水資源の特徴は、水事情が地域によつて大きく異なり、水資源の利用可能量を示す水資源賦存量は、水量のみならず、質的な側面である水質、位置エネルギー、温度等の面でも、さらに流況等の水資源利用可能な難易性の観点からも、地域間でその分布に大きな偏りがあり、また、水資源が地域の水の「個性」を表わすように、その特性も地域によつて異なつていることである。

国土政策の基本理念は、国土の均衡ある発展を図り、安全で潤いのある豊かな国土を構築することであるが、このためには、水資源のもつそれぞれの地域的特性に即しつつ、これを適切に開発、管理していくとともに、有効に利用していくことが基本となる。このためには、すべての地域において、域内での安定した水需給バランスがとれるよう最大限の政策努力を払う必要がある。

1―2 全国総合水資源計画

国土庁は、昭和53年8月に三全総と整合をとりつつ長期水需給計画を策定し、これに基づき水需給の長期的安定化を図るための必要な施策を推進してきた。しかし、その後発生した第二次石油危機以降、近年の経済社会情勢の変化は著しいものとなつている。このため、おおむね昭和75年(西暦2000年)を目標年次として、四全総と整合をとりつつ、21世紀に向けての高度経済社会に適切に対応した総合的な水資源計画を策定するものとする。

この計画は、長期的な水需要の見通しに基づき、水資源の開発、保全及び利用に関する基本的方向を明らかにし、国及び地方公共団体が水の需要と供給とを総合的かつ計画的に調整して、自然環境の保全や水環境の整備に配慮しつつ、国民生活及び経済活動の基盤となる水資源の開発及び供給のための施設の整備を図るほか、水資源の有する多面的機能を生かす方策を講ずる等、水資源に関する総合的な諸施策を実施する上での指針的役割を果たすものである。

計画の前提となる21世紀における経済社会フレームについては、四全総で示された諸数値を基礎にした。(表―1)

表―1 21世紀における主な経済・社会フレーム

(注)

1 昭和58年の総人口は、総務庁統計局「推計人口」による。

2 昭和58年の工業出荷額は、通商産業省「工業統計表」により作成。

3 農地面積は国土利用計画(昭和60年12月)による。また、現状は57年値、将来は70年値である。

なお、この計画は、今後、全国総合開発計画等関連する主要な計画が改定又は策定された場合、その他経済社会情勢の著しい変化があつた場合等においては、必要に応じて見直しを行うものとする。

1―3 計画の基本的目標

(1) 水の安定供給体制の整備

昭和75年の水需要は、給水人口の増加、生活水準の向上、生産活動の拡大及び水田整備・畑地かんがいの進展等により、昭和58年の892億m3/年から1,056億m3/年程度に増加するものと見込まれる。このような、水需要の増加に対応するとともに、河川の豊水時にのみ取水可能な不安定取水や地盤沈下等の障害を伴う地下水の過剰採取を早急に解消するため、長期的視点に立つて水資源の開発を計画的・先行的に進める。また、水資源の有効利用・保全の観点から、生活、産業等からの排水及び下水処理水の再生利用、水利用の合理化等を経済性、地域の状況等に配慮しつつ進める。以上を前提として、おおむねすべての地域で、従来の計画基準に基づく水需給のバランスがとれることを目標とする。

(2) 渇水に対する水供給の安全度の向上

近年の気象は、少雨傾向にあるとともに、異常高温並びに昭和53年、59年及び61年にみられるような異常少雨の多発が特徴として指摘されており、近年、渇水が全国的に頻発していることにみられるように利水安全度が低下している。また、生活水準の向上、経済社会の高度化等に伴い、国民生活や経済社会活動において水に対する依存度が高まり、渇水による社会の受ける影響が増大している。このようなことから、21世紀に向けて、経済社会の高度化等に対応するため異常渇水対策の確立を目標とする。

(3) 新しい水活用社会の形成

水は、自然の循環経路を通じて、動植物や人間の諸活動を支えながら、長い歴史の中で日本独特の風土をつくり、生活文化や人々の情操を育んできた。また、地域や都市の形成は、水と密接に結びついて展開してきた。しかし、高度経済成長のもとで、水は、もつぱら生活用水、工業用水、農業用水等、国民生活や経済社会の発展に必要欠くべからざる資源として開発・利用され、一方、水辺空間についても効率性、機能性を重視して手が加えられてきた結果、人と水辺等とのかかわりの希薄化が進行した。その後、生活水準の向上、高齢化の進展、自由時間の増大等に伴い、ゆとりと安心感のある質の高い地域環境の整備が求められており、水資源行政についても、量の確保に加えて水のもつ多面的な価値を再認識し、多様化する国民の要望に適切に対応するなど新たな展開期を迎えようとしている。従つて、地域の存立・振興・活性化のための基盤構成要素として、あるいは、親水や情操教育という観点からの身近な自然環境として、人と水のかかわりを再構築するとともに、おいしい水の確保等水質の保全・向上、水の有効利用等水資源が本来有する多面的な機能を活かす施策を講じ、推進していく必要がある。

さらに、水は地域づくりに欠かせないものであるが、地域が自立し、相互に補完しあう上でも非常に重要な役割をもつものである。このため、地域間の水資源の相互活用、産業・経済・文化・イベント面での多様な上下流交流、水系・地域を軸とした各種情報網やこれに基づく管理システムの整備等、水を媒介とした交流ネットワークづくりを推進する。

また、水資源は国民が共有する貴重な財産であるという観点に立ち、水環境の創造・保全、節水、水の活用等を進めるに当たつては、「自らの手で水を生かし、そして守る」という自覚のもと、国民参加を積極的に進める。

これらの施策の推進により、国、国民その他すべての者が一体となつて、水の持つ多面的な価値を再評価、再発見すると同時に、これらの価値を積極的に引き出しかつ生かしていくことにより、これまで以上に、水の活用、水との協調を図つていこうとする社会、すなわち、「新しい水活用社会」の形成をめざす。

第2章 水需要の見通し

2―1 水需要の動向と見通し

2―1―1 水需要の動向

昭和50年以降の水需要の動向をみると、生活用水は、生活水準の向上、核家族化の進行等により着実に増加しているものの、工業用水は、回収率の向上、産業構造の変化等により補給水量ベース微減ないし横ばい傾向にある。農業用水は、汎用田化や畑地かんがいの進展等により横ばいないし微増傾向にある。

また、以上の水需要の動向に加え、環境用水や豪雪地帯での消・流雪用水等の需要の動向も重要となつてきている。今後は、健康の維持増進あるいは福祉リハビリテーションのための水利用の増進(プール等)の事例のように「健康性」を主体とした水利用やシャワーのような「快適性」を目的とした水利用等国民の価値観やニーズの多様化が進み、科学技術の進展に伴つて新しい水需要の分野が開発・確立されていくものと思われる。一方、我が国に古くからある温泉利用による観光・保養、さらには舟遊びや釣り等によるレクリエーション・自然教育等の水に関する需要も増加するものと思われる。

表―2 水需要の推移

(単位:億m3/年)

(注)

1 生活用水、工業用水は有効水量ベース。

2 農業用水は耕地の整備状況、作付状況等を基礎として算出したものである。

2―1―2 水需要の見通し

(1) 生活用水

(用途の性質、特性)

生活用水は、水道により供給される水のうち日常生活に関連して使用される水であり、飲料水として生命の維持に必要なばかりではなく、調理、便所の水洗、入浴、洗濯、清掃等家庭内で使用されるほかに、事務所、ホテル等の宿泊施設、官公署、商業施設、病院、医療福祉施設、公共施設等における種々の都市活動に使用されている。従つて、生活用水は、水道の給水人口の増加や生活水準の向上等に伴う家庭内での水使用の増加及び都市化の進展等に伴う都市活動の発展によつて増大するという性格を有する。

(動向)

生活用水の需要は、昭和50年代に入ると、昭和40年代ほど急速に伸びなかつたものの、年平均約3%の伸び率で着実に増加してきた。(表―2)

昭和50年代においては、人口の増加、水道普及率の向上、核家族化の進行のほか、水洗トイレやシャワー等の水使用機器の普及、第三次産業の活動増大などが水需要の増加要因として作用する一方、国民の節水意識の浸透、節水型水使用機器の普及、大都市のビルにおける雑用水利用の導入等による水使用の合理化がかなり促進されてきた。

また、最近の需要動向を地域別にみると、関東臨海、近畿臨海等の生活用水の使用量が大きい地域は年平均2%程度の伸びであるのに対して、使用量が小さい関東内陸、南九州、四国、北海道等で依然として年平均4%以上の高い伸びを示している。

(予測、見通し)

生活用水の将来の見通しは、過去の生活用水の使用量実績等を踏まえつつ、将来における人口、ライフスタイルに対する国民の指向、社会経済情勢の動向等を配慮したものである。

四全総においては、人口は、昭和60年から75年までの15年間に約1,000万人増加し、昭和75年には、1億3,120万人程度になることが見込まれている。

加えて、水道設備の整備に伴い、その普及率は、昭和75年には約98%に達するものと見込まれ、給水人口は着実に増加する。(表―3)

表―3 水道の普及等

(注) 給水人口の想定は、「第四次全国総合開発計画」に示された昭和75年総人口想定値に対応したものである。

21世紀に向けて、高齢化の進展、価値観の多様化等に伴い、生活における「豊かさ」や「利便性」、「快適性」、「健康性」等に対する国民のニーズは更に高まるものと思われ、ゆとりと安心感のある質の高い健康で文化的な生活環境の整備が求められている。

また、労働時間の短縮等に伴う余暇時間の増大や情報化の進展、交通網の整備等による地域間相互の多様な交流の進展等に伴い、余暇や交流の場として、文化、教育、スポーツ、観光、保養、レジャー、宿泊に係る施設等の整備、利用が促進されることが期待されるとともに、経済のソフト化・サービス化、国際化、情報化に伴う第三次産業就業者の増加に加えて職業構造においても組織管理、運営及びサービスに従事する職種の割合が高まり、これらに伴い事務所ビル等の増加が見込まれる。

このような社会的動向を背景として、生活水準の向上、水洗トイレやシャワー等の水使用機器の普及・利用、核家族化の進行、第三次産業の活発化及び都市化の進展等により、生活用水の需要は、21世紀に向けて今後とも増加していくものと見込まれる。

一方、水使用の合理化については、節水意識の高揚を図るなどこれまで促進されてきたところであり、合理化のための技術やコストに関する課題が残されているものの、将来においてもその社会的定着化が望まれるところである。また、水道の漏水防止等有効率の向上も引き続き図つて行く必要がある。

これらの要因変化等を踏まえた将来の生活用水原単位は、全国で昭和58年に平均298l/人・日であつたものが、昭和75年には368l/人・日になるものと想定され、これに伴う生活用水の需要量は、全国計では昭和75年には、昭和58年の121億m3/年から173m3/年程度と年平均約2%の伸びで着実に増加していくものと見込まれる。(表―4)

表―4 生活用水の需要量

(注)

1 生活用水原単位は給水人口1人1日当たりの平均生活用水使用量である。

2 四捨五入の関係で集計値があわない場合がある。

3 地域区分は次による。

北海道:北海道

東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟

関東{/内陸:茨城、栃木、群馬、山梨/臨海:埼玉、千葉、東京、神奈川/

東海:長野、岐阜、静岡、愛知、三重

北陸:富山、石川、福井

近畿{/内陸:滋賀、京都、奈良/臨海:大阪、兵庫、和歌山/

中国{/山陰:鳥取、島根/山陽:岡山、広島、山口/

四国:徳島、香川、愛媛、高知

九州{/北九州:福岡、佐賀、長崎、大分/南九州:熊本、宮崎、鹿児島/

沖縄:沖縄

地域別には、相対的に原単位の低かつた関東内陸、九州等の需要量が給水人口の増加とあいまつて高い伸びとなつている。また、関東臨海、近畿、東海等の需要量は比較的、緩やかに増加すると見込まれる。

(2) 工業用水

(用途の性質、特性)

工業分野では、水は、ボイラー用水、原料用水、製品処理用水、洗浄用水、冷却用水及び温調用水等の広範な用途に使用されている。これらの用水を総称して、工業用水と呼んでいる。工業用水の使用実態をみると、一般に、水を適切に処理した後繰り返し使用し、水資源の有効利用を図つている。このため、製造工程等で使用される水の総量(淡水使用量)は、新たに河川等から取水される水量(淡水補給量)と繰り返し使用される水量(回収水量)の合計からなる。従つて、工業用水は、淡水使用量、回収率(回収水量/淡水使用量)及び淡水補給量の3つの側面から検討する必要がある。

(動向)

我が国の工業は、二度にわたる石油危機を契機として、一次金属、化学等などの重厚長大型産業が伸び悩み、一方、急速な技術進歩等を背景として、機械系業種が堅調に拡大している。また、工業全般にわたり、省資源・省エネルギー化が進むとともに、高付加価値化、知識集約化が進展している。

工業用水需要の変化をみると、淡水使用量は、機械系業種においては引き続き増加しているものの、全体としてみると、重厚長大型産業の伸び悩み、節水努力等により増加基調が弱まり、最近はほぼ横ばいとなつている。回収率は、50年代半ばまで急速に上昇したが、回収利用が比較的容易な業種や大規模工業地域等では回収利用が限界に近づいたこと等のため、その後はほぼ横ばいとなつている。以上の結果、淡水補給量は最近はその減少幅が縮小し、ほぼ横ばいとなつている。

(予測、見通し)

今後の工業活動を展望すると、工業出荷額は、昭和58年に235兆円(55年価格)だつたものが、四全総においては昭和75年には480兆円(同)程度とされ、今後とも工業活動は我が国経済社会の発展と地域振興の原動力として主要な役割を果たすものと見込まれている。その間、技術革新によつて高付加価値化、知識集約化の傾向を一層強め、エレクトロニクス、新素材等の先端技術産業の立地も活発化していくものと見込まれ、業種構成の変化による工場立地の自由度の増大に伴い、これまで集積が低かつた地域においても新規立地が進むことが期待される。このようななかで企業立地の内陸化、迅速化傾向が引き続き進展するものと見込まれ、これに対応して、小規模工業用水道の整備を図ることが必要となる。また、各地域においては、地域の主体性と創意工夫を生かした産業おこしを促進するとともに、工業の分散、再配置に加え、研究開発機能や情報、知識、人材育成等に関する新しい産業の展開を図り、各地域に特色ある産業・技術の集積を高め、これらの交流・連携の強化により、産業・技術ネットワークを形成するということが重要となる。

表―5 工業用水の需要量

(注) 四捨五入の関係で集計値があわない場合がある。

今後の淡水使用量は、工業出荷額の堅調な伸びに伴い、安定した増加基調で推移するものと見込まれる。今後は、機械系業種や先端技術産業等の拡大が顕著となる等、技術革新を背景とした高付加価値化、知識集約化を伴いつつ産業構造の変化が進展するため、単位出荷額当たりの淡水使用量(使用水量原単位)は緩やかに低下し、その結果、淡水使用量は全国計で昭和58年の554億m3/年から昭和75年には893億m3/年程度となり、工業出荷額の伸びを下回るものの着実に増加するものと見込まれる。なお、先端技術産業において用いられる用水については、高品質のものが要求されるものもある。

回収率は、これまで急速に上昇してきたが、回収利用の余地が技術的、経済的に狭まつたこと等のため、昭和50年代半ば以降横ばい傾向にある。今後の動向については、1) 回収利用が比較的容易な冷却用水・温調用水の比率が高い、鉄鋼業、化学工業等の業種では、回収率は既に高水準に達していること、2) 製品処理用水・洗浄用水の比率が高い紙・パルプ等の業種では、依然として団収率向上の上で技術的、経済的に克服すべき課題が多いこと、3) 一部地域では、現在回収率が低水準にとどまり、回収利用の余地は大きいものの、立地条件や中小企業が多いこと、等の事情から大幅な回収率の向上は期待し難く、全国平均で回収率は昭和58年の73.3%から昭和75年には76%台となり、その向上は小幅にとどまるものと見込まれる。(表―6)

表―6 回収率等

以上をまとめると、淡水使用量は、工業出荷額の伸びを若干下回るものの安定した増加基調で推移し、一方、回収率の上昇は小幅にとどまるものと見込まれ、その結果、淡水補給量は、今後増加基調に転じ、全国計では、昭和75年には、昭和58年の148億m3/年から208億m3/年程度と年平均約2%の伸びで増加していくものと見込まれる。地域別には、関東内陸、東北等で、全国平均を上廻る伸びとなることが見込まれる。なお、単位出荷額当たりの淡水補給量(補給水量原単位)は、高付加価値化、知識集約化を伴いつつ進展する産業構造の変化や回収利用の進展を反映して、使用水量原単位同様緩やかに低下するものと見込まれる。

(3) 農業用水

(用途の性質、特性)

農業の水利用は、一般に自然の中に組み込まれたシステムとして利用されているところに大きな特徴がある。

農業用水の9割を占める水田かんがいにおいては、たん水栽培により土壌保全や連作障害を防止したり、梅雨期の雨水をできるだけ利用して田植を行う等、自然の気象状況や作物の性状を有効に利用して水が利用されるなどして、長い歴史の中で生態系とも調和してきている。田面にたたえられた水は、稲の成育に必要な蒸散、田面からの蒸発及び地下への浸透によつて消費されるが、残りの大部分の用水は排水路等に流出して再度下流において反復利用され、地下に浸透した水は地下水をかん養している。

農村においては、生産と生活が同一の空間・資源を複合的に利用して営まれており、田面や用水路は親水空間の創出、景観の保全等の役割をも果たしている。

このように、農村地域における水は、緑資源、生物資源、観光・文化資源とともに自然環境の保全等を支える基本的な地域資源としての機能をもつている。国民、特に都市住民と自然とのふれあいの場を求める声が高まるなかで、このような農業用水のもつ役割が今後益々強まることが予想される。

農業用水を用途別に区分すると、水田において水稲又は転作作物の生育に必要な水田かんがい用水、畑地において野菜・果樹等の生育等に必要な畑地かんがい用水及び肉用牛、乳用牛、豚、鶏等の家畜飼養等に必要な畜産用水に大別することができる。

(動向)

最近の農業用水の利用形態は、田植の機械化に伴い、水稲の稚苗植が普及し稲の在圃日数が増え、かんがい期間が長くなつてきていること、兼業化の進展に伴い、休日に農作業が集中する傾向にあり、代かき用水等の一時期集中の現象が一般化しつつあること、また、栽培技術の向上に伴い、水稲の生育・品質上、中干しが水管理の重要なポイントとなり、中干し後の土壌透水度増加により夏期用水量の増大が見られることなどの変化が見られる。

また、畑地かんがい用水は、畑地面積及び畑地かんがい施設整備面積がともに増加しており、特に、生産性向上のため農薬や肥料を畑地かんがい用水にまぜて散布している例が多いことから増加している。特に、最近順調な伸びを示しているハウス等施設により冬期用水の増加がみられ、かつ、これには良質な水が必要である。加えて全国的には、まだ面積が少ないが水耕栽培が増加しつつある。

畜産用水は、家畜飼育頭羽数が増加していること等から増加する傾向にある。

(予測、見通し)

都市化に伴う農地のかい廃・転用はその速度をゆるめたものの、引き続き市街化区域内農地等では進むものと見込まれる。また、農産物の需要構造の変化に伴い、過剰基調にある米の生産調整は、引き続き行われるものと見込まれる。

これらに伴つて、農業用水の需要も減少するもののスプロール的なかい廃農地や転作田の周辺に残存する水田への水供給のための水位確保、水路維持用水の確保等の必要や、田畑輪換による還元田での単位用水量の増加から、直ちに減少農地面積に応じた取水量の減少にはつながらない面がある。

一方、水田農業確立対策を推進し、安全で良質な米を安定的に供給するとともに、稲作の生産性の向上と転作作物等を組合わせた水田の有効利用を図るため、水田の排水改良を主体とした汎用田化が進められているが、この施策によつて乾田化された水田では、土壌構造の変化に伴つて、地下浸透量が増大すること等から、単位用水量は増加する。また、農村の都市化に伴う農業用水の水質悪化対策としても用排分離が必要であるが、地域内における農業用水の反復利用率を減少させるため、用水量を増加させることとなつている。このため、昭和58年において562億m3/年であつた水田かんがい用水は、昭和75年には577億m3/年程度と微増で推移するものと見込まれる。

畑作物の需要の多様化等に対応して、畑作物の安定的かつ効率的な供給を確保しつつ、農業経営の近代化を図るため、畑地等におけるかんがい施設の整備を促進する必要があるが、現在かんがい施設が整備されている面積は約一割程度にすぎず、今後は、これら施設の整備等に対応して需要は増加し、昭和58年には18億m3/年であつた畑地かんがい用水は、昭和75年には43億m3/年程度に増加するものと見込まれる。

畜産用水の農業用水に占める比率は小さいものの、肉用牛生産の振興、養豚、養鶏の経営規模の拡大、水田単作から畑作、畜産を加えた複合経営の進展等に伴い、昭和58年には5億m3/年であつたものが、昭和75年には6億m3/年程度に増加するものと見込まれる。

これらの結果、農業用水全体としては、表―7に示すとおり、昭和58年の585億m3/年が昭和75年には626億m3/年程度になると想定される。

表―7 農業用水の需要量

(単位:億m3/年)

(注) 数値は、耕地の整備状況、作付状況等を基盤として算出したものである。

(4) 環境用水等

<環境用水>

(用途の性質、特性)

良好な景観、親水空間、レクリエーション空間の保全・創出並びに動植物等の生物資源及び歴史的文化遺産の保護・保存等の観点から、身近な河川や水路等の親水性を高めることや人工的に水を流したり、蓄えたり、浄化することが望まれるようになり、その具体化のための事業が全国各地で実施されてきている。このような目的に使われる用水を総称して環境用水という。環境用水は、生活用水、工業用水及び農業用水と異つた性格を有するものであるが、これらの用水を開発、供給及び利用する際、その用水の本来目的に付随して、その環境機能が発揮されることも多い。

(動向)

水は、自然の循環経路を通じて動植物や人間の諸活動を支えながら、流域を形成しつつ国土を構成しており、日本独特の文化や歴史をつくつてきた。また、水のある空間は、人々の原体験の場として、また、情操を育てる教育・学習の場、舟運・舟遊びの場等として機能し、水を中心にして街が展開し、かつ、地域のシンボルとなつてきた。しかし、人口の都市集中と土地利用の高度化のなかで、水辺空間の効率性、機能性が追及され、水路の暗きよ化などが進み、人と水とのかかわりの希薄化が進行した。また、農村においても混住化の進行により水質等が悪化し、従来果たしてきた環境機能が低下してきた。

このような状況の中で、近年、豊かで潤いのある快適な生活環境への国民のニーズが高まつており、河川や水路等の水辺空間が、親水という観点から身近な自然環境として再び重要視され、また、地域振興に必要な基盤を構成する要素として、その価値が再認識されつつある。河川や水路等のもつ親水機能を維持・回復又は創造するため、昭和60年時点で、完成したものも含めて約300件に達する数多くの事業が行われている。

都市内の小河川等では、他河川からの導水や下水処理水の活用によつて、水量・水質を確保し、生活排水等で悪化した水質を改善することにより、住みよい街づくりが行われている。また、流れのとだえていた用水路等に清流を復活させ、あるいは街路沿いに人工のせせらぎを造ることにより、水のもつ潤いややすらぎ感を利用した憩いの場や、都市環境下の子供・幼児の身体・精神の健全な発達に必要な遊びの場としたり、水辺において、いわゆるウォーターフロント開発がなされる等、水を素材にした核とした計画が都市計画等の中に組みこまれつつある。

また、河川や水路等の水辺空間は、都市のみならず農村においても貴重な公共の空間として高水敷等の整備がなされ、一方、湖沼及びダムの貯水池周辺では景観に調和するような面的な整備が行われ、地域住民や観光客に憩いの場を提供している。

(予測、見通し)

今後、21世紀に向かつて、心の豊かさや素朴な自然あるいは都市の魅力を求める傾向が強まる中で、それにふさわしい自然環境・生活環境を維持・創出するため、水環境の保全・整備へのニーズがますます高まることが見込まれる。また、水辺を遊び・憩い・自然教育の空間として活用するなど水との接触の場は、リゾート空間としても重要な役割を果たすものと考えられ、これからの広域リゾート建設に当たつては、環境用水と関連施設の整備が重要な要素の一つになるものと見込まれる。

このため、河川敷やダム等の周辺地域のオープンスペースを利用した水に親しむ環境づくりはもとより、地域に密着した小河川、水路等の水環境の保全及び創造・整備を積極的に推進することが重要である。

なお、環境用水は、一般の水資源とは異なり、使用価値としての機能を発揮する性格のものではなく、水の存在自体が周囲に無形の効用を及ぼす性格のものであるため、受益を受ける者及びその範囲を特定化することについては困難な面もある。このため、環境用水がもつ便益を評価し、需給に見合つた適正な資源配分が図られるよう調査研究を進める必要がある。

<消・流雪用水>

(用途の性質、特性)

豪雪地帯では、冬期における円滑な交通の確保等の克雪対策の一環として、水を利用した消・流雪施設による除排雪が行われている。消・流雪施設には、道路に散水し水の熱エネルギーで雪を消す消雪パイプと、流水を街の中へ引き、その水路に機械力又は人力で雪を投入し、雪を排出する流雪溝等がある。消・流雪用水は、このように水のもつ熱エネルギーや掃流機能を利用し、雪を溶かし排出するための用水である。

(動向)

豪雪地帯において、雪は、そこに住んでいる人々の生活、産業活動に多くの障害をもたらすため、冬期の生活、産業活動が保証されるよう、交通確保、屋根雪の処理等が円滑に進むための基盤整備が重要となつている。このため、一般には、機械又は人力による除排雪が広く行われているが、北海道から山陰にかけての日本海側及び内陸部の各地においては、水を利用した消・流雪施設による除排雪も多く行われている。

消雪パイプは、昭和60年度現在で約2,900kmにわたつて道路に敷設されており、冬期の交通の確保に大いに威力を発揮している。消雪パイプでの水使用量は、昭和60年度の降雪期間に約1.5億m3であり、水源は河川水22%、地下水78%となつており、地域によつては、地下水を短期的に大量に汲み上げるため、地盤沈下、地下水の塩水化等の地下水障害が生じている所もある。また、流雪溝での水使用量は、昭和60年度の降雪期間に約5.9億m3であり、水源はほとんどが河川水に依存している。流雪溝は大量の水を使用するので、その水量の確保が課題となつており、その対策としてダムによつて使用量の確保が図られている例がある。また、一部ではあるが、下水処理水や温泉水を利用している例もある。

(予測、見通し)

消・流雪施設のための用水は、豪雪地帯における冬期の生活空間、経済活動を確保するために不可欠な用水であり、今後、21世紀に向かつてますますその水需要は増大していくものと見込まれる。

現在、豪雪地帯では、水温の恒容性等から地下水を利用するところが多いが、過剰な汲み上げから地盤沈下、地下水の塩水化等の地不水障害が発生しており、今後は、増大が予想される消・流雪用水需要及び地下水利用の表流水への転換に対応するため、河川水の水資源開発等をより一層進めていく必要がある。

豪雪地帯における冬期の都市活動の活性化及び交流促進を図るため、これからも都市活動及び日常生活に必要な市街地の主要道路に消・流雪施設を設置しなければならないが、これにより、今後も相当の水需要が生じると推定される。

<発電用水>

(用途の性質、特性)

発電用水は、水のもつ位置エネルギーのみを利用して水力発電を行うための用水であり、生活用水、工業用水及び農業用水と異なつた性格を有する。

(動向)

水力発電は、古くから行われてきており、現在においても運用経費が低廉であるという特徴を有している。石油危機以来、国産エネルギーである水力の開発が再び活発に行われるようになつたが、同時に火力、原子力発電設備の増大に伴い、ピーク調整用に充当される揚水式発電設備の比重が年々高まつている。

水力発電所数は昭和60年度末で全国で約1,630箇所であり、最大出力合計で34百万kwである。これは全発電設備最大出力の合計の20%程度である。また、発電電力量では年間約880億kwhであり、総発電電力量合計の13%程度を占めている。

(予測、見通し)

水力発電は、クリーンな純国産エネルギーであり、揚水式水力発電及び貯水池式水力発電等はピーク需要に対する供給力として、流れ込み式発電はベース供給力として開発が進められ、また、ローカルエネルギーとして期待する地域も増えてきていることから、今後とも発電用水は、着実に増加していくものと見込まれる。

<養魚用水>

(用途の性質、特性)

養魚用水は、さけ、ます類の孵化・放流やうなぎ、あゆ、にじます等の内水面養殖に使われる用水である。この用水の水源は、河川水と地下水がほとんどであり、使用される水量自体は大きいが、大部分は河川に還元されるものである。

(動向)

養魚用水の使用水量を全体的に把握することは困難である。養殖を目的として造られた人工の養殖池を利用して養殖を行うために使用される水量は、昭和53年で114億m3/年という報告もある。

(予測、見通し)

我が国の漁業は、本格的な200海里時代の到来を迎え、内水面漁業においても総合的な振興を図るため、内水面資源の積極的利用、養殖業の育成等が進められているが、今後、一層の推進が図られ、養魚用水の需要量は増大するものと見込まれる。

2―2 水供給の動向と見通し

2―2―1 水供給の動向

昭和58年における全国地域別の水供給の現状は表―8に示すとおりである。用途別には、都市用水で307億m3/年、農業用水で585億m3/年であり、また、都市用水については、水源別には河川水が206億m3/年、地下水が91億m3/年となつている。

表―8 水供給の現状(昭和58年)

(単位:億m3/年)

(注)

1 数値は取水量ベースである。

2 その他は湧き水、ため池等である。

3 四捨五入の関係で集計値があわない場合がある。

利水容量をもつた大規模な多目的ダムは、おおむね都市用水需要が急伸した昭和30年以降に計画的に建設されている。また、河川の河口付近に堰を設けて取水の安定化を図るとともに、貯水による河川水開発を行う河口堰建設が行われているほか、河川を水路によつて他の河川と連絡し、それぞれの河川の流況を調整することによつて河川水利用の拡大を図る流況調整河川の建設が行われている。さらに、琵琶湖、霞ケ浦等の湖沼においては、水位の計画的調節により水利用の拡大を図る湖沼開発も行われている。

また、昭和58年までに堤高15m以上で、かつ、貯水容量100万m3以上の利水ダム等(生活用水、工業用水又は農業用水のいずれかの用途の用水を開発する目的で建設されるダム等)は、全国で約400カ所に及んでいる。これらのダム等の利水容量は34億m3である。

都市用水は、全国で約70%を河川水に依存しているが、この河川水からの取水には、水資源開発が需要増加に追いつかないためなされている不安定取水(河川水が豊富にある時だけ取水可能な取水)が32億m3/年含まれている。特に、都市用水の需要の増加によつて、大都市圏域で不安定取水への依存が高く、関東臨海部と近畿臨海部で全国における不安定取水量の約80%を占めている。また、農業用水等の慣行による水使用には、渇水時において取水が困難となるものもある。これらの不安定取水は、既に発生している水需要に対応しているものであるが水源施設の整備がなされていないため、渇水時に取水ができない状態が続くことになるので、速やかに水資源開発施設の整備を行い、不安定取水の解消を図る必要がある。

地下水は、一般に良質で水温の変化が少ない貴重な水資源であり、かん養量に見合う適正な利用を図ることは、総合的な水資源利用の観点からも望ましいものである。しかしながら、地下水の過剰採取によつて、地盤沈下、地下水の塩水化等の地下水障害が生じている地域があり、これを解消するため計画的に表流水への転換を進める必要がある。

また、海水の淡水化、下水・産業廃水の再生水や雨水の雑用水としての利用も次第に増加しつつあるが、河川水等の利用量に比べると、その利用量は微小である。

2―2―2 水供給の見通し

水資源開発には、資金の確保、水源地域対策など解決すべき多くの課題があるが、従来の計画基準に基づくダム等の水資源開発施設の建設が見通しどおりに進むものとすれば、昭和59年から昭和75年までに見込まれる供給増加量は、表―9に示すように、都市用水で190億m3/年程度、農業用水で41億m3/年程度である。

表―9 水供給の増加見通し

(単位:億m3/年)

(注) 河川水の供給増加量には、昭和58年において需要に先行して開発が行われている先行開発水量を含む。

(1) 河川水

水資源開発の中心として、引き続き河川水開発を行う必要があるが、今後、予想される水需要の増加に対応しつつ、河川からの不安定取水の解消及び地盤沈下等の障害を伴う地下水採取の水源転換を早期に図るためには、従来にも増してこれらの水資源開発の促進を図ることが重要である。水資源開発は、一般に多目的に実施されるものであること、開発の適地が限られていること、合理的な範囲で最大規模の開発を実施せざるを得ないこと、長期的視点に立つて先行的に行つていく必要があること等から、総合的な見地に立つて計画的に整備を推進する必要がある。

水資源開発を進めるに当たつては、適切な水源地域対策及び開発コストの低減化への努力はもとより、水資源利用の前提である、用途に応じた適切な水質の確保が重要である。今後、経済社会活動の活発化、国土構造の多極分散化等から水質問題の広域化が一層懸念されるため、水量の確保とあわせて流域の自然的、社会的特性を踏まえ、下水道整備、河川・湖沼浄化のための事業等ハード面の対策及び地域計画や関連諸制度との連携あるいは排水規制、技術開発、普及啓発活動等のソフト面の対策・施策など広域的かつ総合的な水質保全対策を推進する必要がある。

(2) 地下水

限られた地下水資源が地盤沈下等の障害を起すことなく有効に利用されるよう、地下水のかん養に見合つた適性規模による適正な用途への安定的利用を図る必要がある。地盤沈下等の障害が起つている地域においては、今後、水道、工業用水道等の広域的整備、土地改良事業の実施等による地下水水源から河川水への転換がなされるため、地盤沈下等の地下水障害の生じていない地域において新たな地下水の開発が見込まれはするものの、全体としては地下水採取量は減少する。

(3) その他の水資源

(下水・産業廃水の再生利用)

下水道終末処理場で発生する処理水を再生利用している事例とその量は徐々に増大しつつある。処理場外へ送水して各種用途に再利用している事例は、昭和60年度現在全国で53例あり、約150,000m3/日が利用されている。また、工場内の回収利用とは別に産業廃水を処理、再生し、新たに工業用水等に利用するための技術開発が行われつつあり、先端技術応用の研究は今後活発化していくものと予想される。

(海水の淡水化)

海水の淡水化施設の造水能力は、昭和61年現在、離島用26カ所約8,800m3/日、工業用37基約58,500m3/日(規模1,000m3/以上のもの)となつている。現在の技術段階では、海水の淡水化の普及に当たつては、河川水や地下水に比べてコストが割高であることが主な障害となつているが、離島や半島等で地形条件等により通常の水資源開発が困難な地域において普及が見込まれる。

2―3 水需給の動向と見通し

2―3―1 水需給の動向と見通し

河川水の不安定取水や地下水の過剰採取の問題は、現在なお解消されておらず、小雨傾向とあいまつて毎年全国のどこかで渇水が発生しており、安定した水資源の確保がなされているとはいいがたい状況にある。

昭和75年における生活用水、工業用水及び農業用水の需要見通しは、すでに示したとおりであるが、その需要に対応する取水量は、表―10に示すとおり昭和58年に比べ全国で164億m3程度増加して、1,056億m3/年程度となることが見込まれる。

表―10 水需要の見通し

(単位:億m3/年)

(注)

1 数値は取水量ベースである。

2 四捨五入の関係で集計値があわない場合がある。

都市用水に関しては、昭和75年における需要量は、昭和58年の307億m3/年に比べて124億m3程度増加して、430億m3/年程度となることが見込まれる。これに加えて、昭和58年において河川水取水のうち不安定取水に依存する供給量が32億m3/年あり、その解消を図る必要がある。また、地盤沈下等の障害が生じている地域における地下水採取量のうち、地盤沈下等を防止する観点から、昭和75年を目標に河川水へ転換を図る水量は、23億m3/年程度である。転換を要する水量は、今後、それぞれの地域ごとに障害の回復の状況に応じ、また調査の進展等に伴い、より詳細な知見が得られた場合等において逐次見直しを行う必要がある。

一方、農業用水は、昭和75年までに需要約41億m3程度増加し、626億m3/年程度となると見込まれる。農業用水の需要増は、農業生産構造の変化等に対応しつつ、耕地の整備、かんがい施設の整備等を行う土地改良事業の実施に伴つて発生し、これに対する水供給も、土地改良事業によるダム、特定多目的ダムの建設等に伴う河川水の開発等により措置されるものであり、土地改良事業の実施に伴つて需要量とそれに対する供給量は変動するという特性をもつている。

また、従来から行われてきたところであるが、上流部にダムを建設するに当たつて、下流の不特定用水の補給を行い、また、土地改良事業の実施において既存の水利用に対する供給を確保することなどにより、農業用水取水の安定化を図るほか、土地改良事業の実施を通じて、地盤沈下地域等の地下水から河川水への転換を進める必要がある。

このように、昭和59年以降75年までの都市用水及び農業用水の総需要量の増加量は、不安定取水の解消に要する水量及び地下水の河川水への転換水量を含めて、219億m3/年程度となる。

これらの需要の増加に対しては、都市用水では昭和59年以降昭和75年までに、需要増加量の地域分布等を考慮すると、河川水(昭和58年時点において需要に先行して水資源開発が行われている水量を含む。)と、地盤沈下地域以外の地下水採取、下水・産業廃水の再生利用等による供給量の増加と合わせて、全国で190億m3程度供給を増加させる必要があり、農業用水供給量も合わせた全国における供給増加必要量は昭和75年までに230億m3程度である。

これらの供給量確保のためには、今後の水資源開発の円滑な進捗と需要想定に見込まれた水使用の合理化が実施されることが必要となる。特に、水資源開発施設の建設を見通しのとおり進めるためには解決すべき多くの課題がある。なかでも、今後、水需要の増加とあいまつて水資源開発が高度な段階に達し、ダム建設による水資源の開発効率が低下するため、水資源開発に要する資金の確保が不可欠な条件となる。一方、施設の建設工期を短縮し、建設費用を軽減するための新技術開発も従来にも増して重要となる。

特に、水資源開発施設の建設を円滑に進めるため、ダム等の建設に当たつては、水没関係住民等の理解と協力が不可欠であり、水源地域対策は単に水没関係住民の問題であるのみならず、水源地域全体に大きな影響を及ぼす問題であるとの認識にたち、水没関係住民の生活再建等を十分に考慮し、周辺地域の活性化も含めた水源地域の総合的な振興策等の展開が必要である。

さらに、ダム等水資源開発施設の建設に伴う環境への影響についても、必要に応じ環境影響評価を行い、適切な環境対策を実施するなど、環境保全に対する十分な配慮が必要である。また、良好な景観の創出といつた観点からの配慮も必要である。

このように水資源開発には解決すべき多くの課題があり、格段の努力が必要であるが、これらの課題の解決を前提とすれば昭和75年における水需給の見通しは表―11に示すように、おおむね、従来の計画基準に基づき水需給バランスをとることが可能になるものと想定される。

なお、表―11は地域全体の水需給を平均的に示したものであり、特定の都市などにおいては水需給に対して供給が不均衡状態にあることや、地方では大規模プロジェクトによる水資源開発の完成により、一時的に、先行開発の状態になつている所があることも想定される。

表―11 昭和75年における水需給の見通し

(単位:億m3/年)

(注)

1 数値は取水量ベースである。

2 供給増加量には、昭和58年における先行開発水量を含む。

3 四捨五入の関係で集計値があわない場合がある。

2―3―2 地域別の水需給

北海道ブロックについては、新たな都市化と新技術の実用化をめざす産業の新規立地等により、水需要は相対的には伸びが大きいものと予想されるが、水資源開発の促進により需給バランスをとる。

東北ブロックは、大きな開発可能性を有しているが、今後とも先端技術産業の展開等各種開発プロジェクトの前提として水資源開発を促進すべき地域である。また、拠点開発に伴う水の需要地が散在しているため、個別地域ごとに水資源開発をする必要がある。

関東内陸ブロックは、工業生産機能、業務機能、高等教育機能、文化機能等諸機能の集積が促進され、生活用水、工業用水ともに全国で最も需要の伸びが大きいものと想定される。今後、水資源開発を促進して安定供給の確保を図る。

関東臨海ブロックは、国際金融、国際情報をはじめとして、世界的規模、水準の都市機能(世界都市機能)の大きな集積が予想される地域であり、増加する水需要量は大きいが、その伸び率は小さい。また、高い割合を占める不安定取水の解消や著しい地盤沈下の原因になつている地下水取水の表流水への転換も緊急な課題であり、水資源開発を更に促進する。更に、水需給バランスの達成に加えて、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する。

東海ブロックは、今後、我が国の代表的な産業技術集積地域として発展が期待されており、研究開発等の強化が図られる。ファインセラミックスに関する産業・技術拠点の形成が期待される。また、名古屋圏を中心とする都市化の進展による水需要の増加に加えて、濃尾平野の地盤沈下対策として地下水の表流水転換のため、更に水資源開発を促進する。東海の内陸部及び東部においても、テクノポリス、付加価値の高い農林水産業の推進の前提として水資源の確保を図る必要がある。また、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する。

北陸ブロックは、今後、三大都市圏からの自立性を確保しつつ、その近接性を活用しながら発展することが期待されるが、水資源開発により水需給は比較的安定する。

近畿ブロックは、経済、文化、学術、研究等の機能の集積により、全国的・国際的な中枢拠点としてその機能を果たすことが期待される地域である。水需要は増加するが相対的にその伸びは緩やかである。しかし、都市用水について不安定取水への依存度は高いこともあり、水供給の安定性の確保を図る必要がある。また、関西空港関連のプロジェクト等各種拠点整備に対応するため、広域的な水資源開発を促進する。さらに、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する。

中国ブロックは、鉄鋼・化学等基礎素材型工業の再活性化、加工組立型工業等の振興等により発展することが期待されるが、水需要の伸びは他地域に比べ相対的に低い。ブロック全体としては、従来から実施している水資源開発の効果もあり、比較的水需給は安定する。

四国ブロックは、加工組立型工業の新規立地、基礎資材型工業の再活性化が図られ、総合的な食料供給基地等として新たな発展が期待され、水需要は緩やかであるが増加する。従つて、これらの水需要に対応する水資源開発を促進する。また、渇水が頻発する瀬戸内海沿岸及び島しよ部地域を中心に水供給の安定性の確保を図る。さらに、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する。

北九州ブロックは、従来、渇水が頻発し、水利用が他地域に比べ厳しい制約を受けていた地域であるが、今後、基礎資材型工業の再活性化などにより水需要の伸びが予想されるため、水資源開発を促進する。また、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する。

南九州ブロックは、加工組立型工業の新規立地、高生産性農業等の進展が見込まれ、水需要は増大する。豊富な水資源を活用し、水利用を進めるべく水資源開発を促進する。

沖縄ブロックは、今後、国際的規模の観光・保養地域の形成等により地域の特性を十分に活用した産業等、その発展が期待され、現在ひつ迫している水需給のバランス達成に加えて、地域発展に十分対応するよう水資源開発を促進する。

2―4 地域的発展と水需給

昭和75年を計画目標年次とした四全総では、多極分散型国土の形成を基本的目標としながら、各々の地域が定住の場として自立すると同時に、地域間で相互に補完かつ触発しながら交流しあう場としての国土の形成をめざしている。水資源開発は、資金の確保、水源地域対策など多くの課題を解決することが前提となるが、四全総における人口、産業等の枠組みを前提とした昭和75年における地域別の水需給は、おおむねすべての地域において、バランスをとることが可能になるものと想定される。

すべての地域で水需給がバランスするためには、水資源の開発、供給及び利用面での総合的な施策を強力に展開していかなければならない。このためには、地域内において、水需要の増加に対応しつつ、安定した水供給を確保するため、計画的なダム等の水資源開発を促進することが先決となるが、水資源開発は開発適地の減少、水源地域対策等により、開発期間が長期化し、かつ、開発コストが上昇するといつた課題があり、これらの課題に適切に対応しながら、計画的な先行投資を進めていく必要がある。特に、産業の開発、発展及び人口の急増等により、広域的な用水対策を緊急に実施する必要のある地域に対しては、水資源開発公団事業の活用等により、水資源の総合的な開発を推進していく必要がある。

また、域内の他水系からの広域導水、水源の広域化等の水資源の有機的な融通、運用を図るほか、水利用の合理化・高度化、下水・産業廃水の再生利用等により、地域の水需要を十分に配慮した水利用の展開を積極的に進めていくことが肝要である。

2―5 超長期の展望

水は、海洋及び地表からの蒸発により大気中に気化し、降水によつて地表水、地下水となり、直接又は海洋に流出したのち再び蒸発するという循環系を構成するものであるが、利用の対象となりうる水資源の量は、基本的にはこのような水の循環系において我が国の国土にもたらされる降水量によつて制約されるものである。

我が国における渇水年の水資源賦存量は地域別には表―12に示す通りであり、全国では年間約3,000億m3であるが、このうちかなりの部分は降水時に直接河川から海洋に流出してしまう性格のものであるため、実際に水利用の対象として考えられる水資源の量は、賦存量のうちダム等の水資源開発施設によつて貯留可能な量に制限される。昭和58年における水資源使用量の渇水年の水資源賦存量に対する比率は、関東及び北九州の両地域において既にかなりの水準に達しており、これらの地域の水資源使用率は今後の水需要の増加に伴つて更に上昇する。また、近畿等の地域においても高い水準となることが予想される。

表―12 水資源賦存量及び使用率

(注) 水資源使用率は、渇水年の水資源賦存量(降水量から蒸発散量を差し引いた量)に対する水需要(取水量ベース)の割合であり、還元利用を考慮して推計した値である。

昭和75年以降の水需要については、我が国経済社会の動向等が非常に不確定であり、詳細な見通しを立てることは困難であるが、人口増加率の鈍化および水利用の合理化の進展等が更に進み、水需要全体の増加率は昭和75年までの伸びに比べ鈍化し、横ばいないし微増で推移するものと予想される。

しかし、水需要の増加に加えて、21世紀社会においては、経済社会の発展及び水利用の高度化が更に進み、渇水の影響の深刻化等が懸念され、利水安全度の向上がますます要求されるものと考えられる。参考とする場合には、我が国との事情の差異も考慮する必要があるが、欧米では、数十年に一回生ずると予想される規模の渇水について、需給両面から安全度の確保が図られている例もある。従つて、21世紀社会にふさわしい適正な安全性を確保するため、渇水対策事業等を一層促進し、異常渇水対策を確立する必要があろう。

なお、超長期的には水資源使用率が、高い水準になるものと予想される地域間の水源の複数化、ネットワーク化等の検討が必要になると考えられる。

また、水資源供給に関しては、これまで、量的な面での需給バランスを図ることが水資源行政の大きな目的であつたが、最近は、都市部における生活用水の水源水質の悪化、全国的な水環境の悪化がみられるなど水資源の質が注目されてきており、質の向上についての国民からの要望が一段と強まるなど、水資源の問題の幅は広がり、複雑さが増してきている。

従つて、今後の水需給問題を展望するに当たつては、量的な面と質的な面の両面から課題を把握する必要があり、生活用水、工業用水、農業用水等の従来からの区分での分析を踏まえつつ、さらに、その他の価値基準、たとえば環境保全、便益性、安全性などの面についても総合的に分析・把握し、これらを踏まえることが必要である。

例えば、需要の着実な増加をみせている生活用水では、水使用機器の普及による新たな水の使われ方がみられ、また、最近増加してきているビル等においては情報機器の空調用等の水使用の比重が高まつてきているなど、水利用形態が変化している。また、同時にその利便性や快適性など使用価値が多様化し、高度化している一面をもつている。今後の水需給問題を考えるに当たつては、これからの生活水準の向上、経済社会構造の進展等の大きな潮流の変化を踏まえた幅広い検討を行つていくことが必要となつている。

さらに、ダム等の既設の水資源開発施設をより効率的に運用するため、ソフト及びハード両面で管理の高度化を図るとともに、堆砂等による機能の低下を防止するため、あるいはダム等の貯留水の水質の改善を図るため、水源地域及び施設の維持・管理に、より一層意を用いる必要性が高まるものと予想される。

第3章 総合的な水資源対策

3―1 高度経済社会における水利用

(新しい水の時代の到来)

21世紀に向けて、技術革新・情報化の進展や産業構造の変化、本格的な国際化及び都市化時代を迎えるなかで、生活水準の向上、高齢化の進展、自由時間の増大等とあいまつて、良質な生活環境の整備、社会資本の整備及び活力と創造性に富んだ安全で美しい国土の形成が求められている。このため、水利用の分野においても快適性、利便性あるいは健康性等に関連して、水洗トイレ、シャワー、給湯設備等の水使用機器の普及とその利用が進展し、豪雪地帯における冬期の交通・生活空間確保のための消・流雪用水の利用等が一層進むほか、環境用水の確保及び水を素材とした環境の整備並びに飲料水としての「おいしい水」への志向が強まるなど、水を利用した豊かで潤いのある快適で健康的な生活への国民の志向は一層強くなるものと見込まれる。また、近年、IC産業、バイオインダストリー等先端技術産業の内陸部立地等にみられるように、従来、水利用があまり行われなかつた地域においても、迅速に、しかも通常の工業用水より良好な水質を求める新たな水需要が生じている。今後21世紀に向けて、多極分散化や技術革新の進展等によつてこの傾向は一層進むことが予想される。

さらに、水と国民生活、経済社会活動のかかわり合いは、水使用の機器の普及、住宅や事務所ビル等の中高層化が一層進むことに伴い、深まり、変化していくことが想定され、給水制限等による社会的混乱や経済的損失は計り知れないものになると考えられる。

かつての高度成長時代には、水需要が急増したため、供給量の確保が最重点の課題であつた。今後も、安定的な供給体制の確保が前提であることには変わりはないが、これから21世紀に向けては、水に関して多様化する国民のニーズに応え、水の持つ多面的な価値を再確認し、渇水のない豊かで潤いのある社会を形成していくことが要請される時代、いわゆる「新しい水の時代」を迎えようとしている。

従つて、水資源の特性を十分生かした水利用の推進を図るとともに、適正な利水安全度を確保しつつ、必要な水量と質の確保を図る必要がある。

(節水意識の高揚)

水は、そもそも限られた資源であり、人口一人当たりでみれば決して恵まれているとはいえない我が国においては、常日頃から、利便性を損なわない範囲において水使用を節水によつて極力抑制することにより、水資源の保全と水需給の緩和を図る必要がある。

また、経済社会の高度化、人口の高齢化、核家族化及び水使用の多様化に伴い、水への依存の度合が一層高まると同時に複雑性を増しつつあり、渇水に対する脆弱性が増していくことが想定されるため、供給側の安全性確保策を推進することに加えて、異常渇水時において少量の水でも最少限の社会的機能が維持できるような節水体質をもつ社会への誘導を進めていく必要がある。

生活用水の将来需要の想定に当たつても、節水意識の定着化、節水型機器の普及、水道の漏水防止等有効率の向上等を考慮したものであり、また、工業用水についても使用水量原単位の低下、回収率の向上等の水使用の合理化を見込んでいる。一方、農業用水についても水田における用水の合理化事業や畑地かんがいシステムの改善等水利用の合理化が進むものと想定している。

今後、更に節水意識の高揚及び節水型機器の普及等のためのPR活動を行うほか、水使用の合理化を促進するために、経済、福祉、教育等多面的な見地からの検討を含め、必要な措置等を積極的に講ずる必要がある。

(水環境の整備)

経済社会の高度化の進展、自由時間の増大、生活水準の向上等によつて、人と自然とのかかわりの回復や良好な生活環境の整備・保全を求める国民的ニーズは強い高まりをみせ、ゆとりと潤いのある美しい国土空間づくりの一部を構成する水環境の整備への要望は、都市はもとより農山村においても地域の課題として高まつている。そもそも、水辺は生活に潤いとやすらぎを与え、地域の魅力を生みだすアメニティ性の高い空間であり、また、祭やイベント、レクリエーション、自然教育等の舞台ともなる空間である。従つて、今後、環境用水の確保とあわせて、水辺の再生、水辺における古い建物の再利用や開発、歴史的親水空間の保存・修景等水を素材とした環境の保全及び創造・整備を進めることが重要である。また、身近な食文化、地域生活文化からはじまる我が国の各般の文化における水の役割の見直しも行う必要がある。河川や水路を軸として、点から線へ快適空間を発展させ、水辺を都市・地域計画の主要な構成要素として位置づけるとともに、水を媒介として、地域間交流を進め、水と緑のネットワークの形成等を推進することが強く求められている。

これを関係各機関、団体等が一体となつて推進するための組織づくり、これらを支援するため国民、各種団体等の任意、自主的な拠出による基金の設置を進める。

なお、水環境に係るこのような課題に関しては、諸外国の例等国際的な見地も加えて検討していく必要がある。

3―2 水資源の安定的確保

(計画的、先行的水資源開発の推進)

四全総では、各々の地域が定住の場として自立すると同時に、地域間で相互に補完・触発しあいながら交流している多極分散型国土の形成を基本的目標とし、これに沿つて、人口・産業等の枠組みを設定している。

今後見込まれる水需要の増大に対応しつつ、河川水が豊富な時にのみ取水可能な不安定取水を解消し、地盤沈下、地下水の塩水化等の地下水障害を伴う地下採取を早急に河川水へ転換するため、長期的視点に立つて水資源の開発を計画的、先行的に進める必要がある。また、水利用の合理化を進めて節水を図るほか、下水・産業廃水の再生利用等水資源の有効利用については、経済性、地域の状況等に配慮してその促進に努める。また、半島・離島等で地形条件等により通常の水資源開発が困難な地域については、海水淡水化、他地域からの導水、地下ダム等により水の安定供給の確保を図る。

以上を前提として、おおむねすべての地域で、従来の計画基準に基づく、水需給バランスがとれることを目標とする。特に、三大都市圏をはじめ瀬戸内沿岸、九州北部、沖縄等、水需給のひつ迫している地域を中心に積極的に水資源開発を進める。また、産業の開発・発展及び人口の急増等により、広域的な用水対策を緊急に実施する必要のある地域に対しては水資源開発公団事業の活用等により、水資源の総合的な開発を推進していく必要がある。

一方、開発適地の減少等による開発コストの上昇や水源地域問題等による建設期間の長期化等の傾向を踏まえ、開発の低コスト化のためのダム建設技術の開発を今後とも推進する。

(豪雪地帯の豊かな地域づくり)

雪、特に河川の集水域にある雪は、水資源として重要な役割を果たしているが、国土の約半分の面積を占める豪雪地帯において、雪は経済社会活動に多くの制約をもたらし、地域の発展、特に交通面において大きな障害となつている。また、冬期交通、生活空間の確保のため、地下水は、その水温の恒常性等から克雪のための消・流雪用水として利用されており、一部地域では地下水の過剰採取により地盤沈下、地下水の塩水化等の地下水障害が発生している現状にある。

21世紀に向けて豪雪地帯における豊かな地域づくりを進めるため、克雪のための消・流雪用水として河川水、雪対策ダムによる水等を活用するとともに、地盤沈下等の障害を生じない範囲で地下水を活用する。また、雪を水資源の一つとしてとらえ、雪ダム等の利雪対策のための研究を推進する。

(水源地域対策の推進)

今後21世紀に向けて、都市用水だけでも190億m3/年程度の供給量の確保が必要であるが、このためには、水源地域の理解と協力を得ることが前提となつている。

ダム等の建設は、住宅、農地等が広範囲に水没し、周辺地域の生活基盤、生産基盤等が失われて地域の社会的、経済的な基礎条件等に多大な影響が及ぶことから、関係住民の生活の再建及び長期的な安定並びに地域の振興・活性化を地元要望を踏まえて総合的に推進することが重要である。

このため、水資源開発施設の建設に当たつては、周辺の自然環境等の保全に十分配慮することはもとより、水源地域対策特別措置法に基づき水源地域の生活環境、産業基盤等の整備を進めるとともに、水源地域対策基金による支援等により、水没関係住民の生活再建、水源地域の振興・整備等を進め、関係住民の生活安定を図る等水源地域対策を一層強力に推進する。

特に水源地域においては、豊かな自然環境に恵まれており、それに加えてダム湖、湖畔等が創出されることから、水源地域対策においても、わが国の社会的ニーズの進展に対応して、ダム周辺の諸環境等を活用するとともに、その価値の向上を図ることにより、水源地域のリゾート的活用等を通じて関係住民の生活再建、関係地域の振興に資するための施策を進める。

また、水源地域と受益地域の均衡ある発展を図るなかで、地域間の交流活動を積極的に推進しつつ、相互理解・連帯意識に基づく広域的な地域社会の協力体制の整備、地域情報等を適切に提供する体制の整備並びに地域資源の活用等による水源地域の長期的な振興・活性化を図るための方策の検討及びそれを踏まえた施策の展開を進める。

(地下水の適正利用)

地下水は、水質的にも優れた有用な水資源であり、かん養量に見合う適正な利用を図ることは、総合的な水資源利用の観点からも望ましいものである。しかしながら、地下水の過剰採取等によつて、地盤沈下等の障害が一度生じると回復には非常に長期間を要したり、あるいは回復が不可能となるものであるから、その利用に当たつては慎重な配慮がなされなければならない。

近年における地盤沈下状況は、全国的にみてかつてのような激しさは見られないものの、関東平野北部や高田平野等の地域では依然として地盤沈下が継続しており、早急な対策が必要である。このため、地下水の利用に当たつては、その適正な利用を図る必要があり、現在既に地盤沈下等の障害を生じている地域においては、計画的に表流水への転換を進める。

また、雨水などの積極的な地下浸透の促進等、広範な地下水資源のかん養を行いながら合理的な地下水の利用を実現するため、地下水の人工かん養、地下ダム、滞水層の蓄熱利用等の地下水の保全・利用に関する技術の開発を促進する必要がある。

(雑用水利用)

近年、水需給がひつ迫している関東臨海、近畿臨海、北部九州等大都市地域において、生活雑排水の再生水、雨水等を水源として、水洗便所用水、冷却用水等低水質でも支障のない用途に利用する雑用水利用が新規の一定の規模以上の事務所ビル等を中心に導入されつつある。雑用水利用施設は、昭和58年現在全国で約440施設あり、その使用量は全国で約66,000m3/日程度と推定され、その数は徐々に増加しつつある。

雑用水利用には、水道料金に比べて使用コストが割高になること、さらになお一部衛生上からの検討すべき事項があることなどの問題があるため、今後これらの問題に対する十分な検討がなされなければならない。一方、生活雑排水の循環使用による雑用水利用は、下水道の負担軽減効果もあり、また、水質環境の保全上からも望ましいものである。水資源の有効利用・保全その他、都市計画の各般の観点から、今後、大都市圏地域等の水需給のひつ迫した地域を中心として、経済性等に配慮しつつ計画的に雑用水利用の導入を図る必要がある。

雑用水利用のコストは、近年、水道料金と下水道料金の上昇により、相対的な低下を示しているが、現状のコストは、水道用水使用に比べてなおかなり高い水準にある。従つて、雑用水利用の普及・促進を図るためには、今後、経済的に実用性のある再利用技術の開発等の技術問題の解決に努めるとともに、経済負担軽減のための施策等の整備とその普及活用、用途別の水質基準の策定等管理面の体制強化を図つていく必要がある。

(下水・産業廃水の再生利用)

近年、下水道終末処理場で発生する処理水や産業廃水の再生利用が試みられている。水資源の有効利用及び水資源・水環境の保全等の視点から、それぞれの特性を十分踏まえ、経済性、地域の状況、河川との関連に十分配慮しつつ、今後とも、これらの再生水の活用方策の検討を進めていく必要がある。下水・産業廃水を利用するためには、高度な水処理施設及び需要地までの別体系の配管の敷設等が更に必要となり、その開発・利用コストが相対的に高くなることから、その普及の障害となつている。このため、経済的課題の解決を図る必要があるが、一方、効率的な水処理システム技術や衛生面等の技術的課題の解決のため、バイオテクノロジーその他の先端技術を応用した技術開発を更に推進する必要がある。

(海水淡水化)

海水の淡水化は、これまで主として、離島の水源及び工業用水等の一部として使用されてきた。現在、エネルギーの消費、コスト高等の課題があり、海水淡水化の実用を促進するため、一層のコストダウンを目的とした技術開発の進展を図る必要がある。今後、離島等通常の水資源開発が困難な地域の生活用水等に関しては、それらの地域の住民の健康で文化的な生活環境の確保のため、この技術の活用を図る必要がある。

3―3 渇水に対する水供給の安全度の向上

安全で質の高い国土環境の整備は四全総の基本的課題であり、21世紀に向けての経済社会の高度化に対応し、信頼性の高い安定した水供給体制の確立をめざす必要がある。

しかしながら、生活水準の向上や、経済社会の高度化等に伴い、国民生活や経済社会活動と水利用のかかわりが深まり、渇水による経済的・社会的な影響が増大している。

さらに近年の異常小雨の多発が特徴の異常気象や少雨傾向によつて、渇水が頻発する傾向になつてきている。

従つて、地域における水資源使用の状況、渇水の発生頻度、継続期間、経済社会の発展状況等に応じ、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する必要がある。

なお、参考とする場合には、我が国との事情の差異も考慮する必要があるが、欧米においては、数十年に一度の渇水についても対処できるよう需給両面から計画がなされ、渇水に対する安全性の確保が図られている。

3―4 水資源の保全

(良好な水質の確保)

水質悪化は、水資源の利用に制約を加えるものであり、水質悪化の防止と改善は水資源の保全上重要な課題である。

近年の河川・湖沼等の水質は、都市部を貫流する河川の一部を除き、河川水域においては全般的に改善されてきているのに対し、湖沼水域は依然として富栄養化の進展がみられる箇所がある。また、農村部において、家庭排水の影響等による水路等の汚濁が問題となつているなど、水質の汚濁が上流部へも進行している。さらに、近年、トリクロロエチレン等による地下水汚染問題への対処等、飲用水の安全性の確保が問題となつている。なお、地下水はいつたん汚染されたら、その回復が困難であることに鑑み、水質の保全について慎重な配慮をすることが必要である。

一方、近年、カビ臭等の異臭味を有する水道水の供給問題等を背景として、国民が「おいしい水」を志向する等水道の水質に対する関心が高まつており、容器に入れて販売されているミネラルウォーターが一部利用されるようになつている。水道水の供給においても良質な水源の確保が需要である。しかしながら、今後予想される経済社会活動の活発化、人口・産業の多極分散化等から水質問題の広域化が一層懸念されるところであり、ますます高度化、多様化する水利用に支障を与えないため、これらに適切に対応する必要がある。

このため、流域の自燃的、社会的特性を踏まえ、下水道整備、河川・湖沼の水質の保全・浄化のための事業、公共用水域へ流入する水の水質の監視と水質改善のための対策の強化、河川・水路の維持用水の確保、水質を考慮した適切な取排水システムの検討、公益的機能が効果的に発揮されるような森林の適切な管理、さらには国民の理解と協力を得た国民参加型の水質保全等流域的視点に立つて、水環境と水利用システムを考慮した広域的かつ総合的な対策を推進する。

また近年、石油・石炭の燃焼や火山の噴火等社会的、自然的要因によつて生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物等の物質によると考えられている酸性雨が降り、海外では、湖沼・森林等の生態系に対して大きな障害を与えている。

(水源地域の森林の保全及び整備)

森林は、木材生産等の経済的機能のほか、水源のかん養、山地災害の防止、土砂の流出防止、洪水の軽減、自然環境の保全及び形成など多くの機能を有している。一方では、一部の人工林地域においては、林業を取り巻く内外の厳しい諸情勢から森林の管理水準の低下により、これらの機能の低下が懸念されている。

特に、水源地域の森林は、水質の保全のほか、ダム貯水池への流入土砂の軽減など水源の保全・かん養機能を有するものであるため、森林とダム等水資源開発施設との総合的な整備により、森林のもつ機能が効果的に発揮されるよう配慮する必要がある。このため、森林が果たす公益的機能を認識し、長期的観点に立つて、流域の特性に適合した森林の維持、造成を図ることとし、特に、ダム周辺地域における森林の整備・管理を促進する。

なお、水源地域の保全及び整備に当たつては、水源地域として望ましい林地の適正な利用の確保に努めるほか、多角的な森林関連産業の振興さらには森林とのふれあいによるレクリエーション・教育の場として活用し、水源地域の活性化に役立てることも重要である。

また、森林に関する国民的な運動を広範に展開するとともに、森林の管理水準を向上させるため、国民、企業等の任意、自主的な拠出による森林基金の設置を進める。

(水資源開発施設の保全と活用)

水資源開発施設は大規模な社会資本であり、また、過疎、山林地帯に位置することが多く、その保全と活用は利用者のみならず地域にとつても極めて重要である。

水資源開発施設の老朽化による機能低下を防ぎ、施設を保全するために的確な施設管理を行うとともに、堆砂についてもダムの機能維持の観点から、立地条件に応じて適切に対処する必要がある。また、地域の状況に応じて、貯留水の水質保全・改良や景観の保全・改良を積極的に講じていく必要がある。さらに、既存の水資源開発施設の機能がより効率的に発揮されるような統合管理システムの一層の充実を図る必要がある。

3―5 水資源の総合的管理

(流域的視点に立つた水資源の総合的管理)

水は、地域の自然的・社会的条件等とのかかわりのなかで利用されてきたという歴史的経緯があり、その賦存する地域と一体不可分であるとの意識が強い。また、水は他の資源と異なり、輸送性が低いこともあり、水需給の問題は地域性の強いものである。このため、水利用はもともとそれぞれの河川水系によつて形成される流域を基本圏域としてなされ、その地形的特性から、歴史的、社会的、経済的もしくは文化的に同質又は類似の圏域を形成してきたが、経済社会活動の拡大に伴い、地域によつては複数の流域が合体され、その基本圏域が拡大されるところも現われた。水利用は、このようにそれぞれの地域の特性に応じて、単一の流域又は複合された流域で構成された圏域ごとになされてきている。

今後、21世紀に向けて、地域間、国際間で相互に補完・触発しながら交流する多極分散型の国土を形成する必要があり、地域づくりのための基礎的条件を整備することにより、各地域がそれぞれの特性を発揮して、個性豊かな地域へと発展していくことが課題となつている。水資源の安定的な確保はこの課題実現のための前提条件であり、圏域の特性及び地域を構成する諸要因を総合的に勘案し、あるいは必要に応じ圏域を広域化、統合化し、水需給の均衡を図る必要がある。

圏域に賦存する河川水、地下水等の水資源を効率的に利用するためには、水は自然の環境系の中で利用する資源であるとの認識に立つて、土地利用に関する諸計画及び関連事業との調整を図りつつ、その開発から利用、排水に至るまでを一貫して取り扱うことが必要である。

また、近年、水資源の保全や開発における水源地域と需要地域間のいわゆる上下流問題や先・後開発の違い等による開発コストの負担の不均衡化など、単に水源地域や需要地域という範ちゆうでは対応しきれない問題が生じてきており、圏域を一体として考える視点に立つて国土資源の計画的な利用と保全を図ることが重要となつている。

従つて、今後、これらについて総合的に配慮した地域水需給計画の作成を推進する必要がある。

また、国、地方公共団体、上下流の地域住民の有機的な連帯体制の整備及び上下流連帯意識等を育てるための啓発・教育活動を行うなど、流域的視点に立つた水資源対策を積極的に推進する。

さらに、水資源の効率的な利用の観点から、個々の水資源開発施設等を情報ネットワークで組み合わせ、総合的、有機的、系統的に操作するために必要なソフト及びハード両面の管理技術を確立し、かつ施設の整備を進めることが重要である。

(水資源の危機管理)

我が国においては、従来、需要に対する供給能力の確保という観点から、開発・供給施設の整備に努力がなされていた。しかしながら、異常な渇水のほか、大地震等の大規模な災害や重大な水質事故等、水資源の供給が困難となる不慮の事態に対する管理面の体制については、決して十分な状況にあるとはいえない。

従来、我が国は、雨が豊富に降るという意識が根強く残つていたため、燃料や食糧に比べて非常事態に対する備えが薄かつたものとも考えられるが、今後の家庭や社会が高度の水依存型となることを鑑みると、人間の営みの源となる水資源が危機に瀕した場合に対処するための管理機能及び体制を充実させる必要がある。このため、水危機に関する長期的・短期的な課題を分析し、水源の複数化や広域ネットワーク化等のハード面及び事故等発生時の対応策等のソフト面の対策の具体化を図る。

3―6 総合的水資源対策の推進

経済社会の高度化、多様化及び多極分散型国土の形成をめざすための施策の推進に伴い、ライフスタイル及び価値観の変化、生活水準の向上、産業の拡大と産業構造の変化、農業の経営変化などが進み、生活用水、工業用水、農業用水といつた基本的な用途において、水利用の形態も多様化している。将来にわたつて健康で文化的な生活の維持・向上を図り、健全な産業経済の発展を進めていくためには、これらの多様化に対応しつつ、水利用の合理化を進めるとともに、今後とも一層水の安定供給の確保に努めるほか、異常渇水対策の確立を目標として、渇水対策事業等を促進する必要がある。

また、冬期の豪雪地帯の克雪対策に必要な消・流雪用水、水環境整備のための環境用水、地域振興・活性化のための水利用等、水のもつ多面的な価値を再認識し、人と水とのふれあいを重視した新たな水利用も行われるようになつてきている。このような水利用の多様化に伴い、水質、エネルギー、利水安全度、水資源開発から陸水環境の保全、排水に至るまでのコスト、自然環境・生活環境としての役割など水資源に対する要求も多様なものとなつている。

一方、水資源は河川水、地下水、雨水、海水などの状態で地域に賦存し、さらに人間の諸活動の展開に伴つて、下水処理水や産業廃水など二次的な水源も増加している。河川水は水資源開発により量的にまた広範なニーズに応えることができ、21世紀に向けて引続き水資源開発の基本であることには変わりないが、水利用者からの多様化するニーズに対応し、水資源の適性かつ効率的な利用を進めるため、それぞれの地域特性及び水源特性に応じて、その他の水源の活用の可能性等も踏まえ、水資源の開発、利用の推進を図る。

水資源開発の円滑な推進を図るため、水源地域対策が今後一層重要となるので、水源地域と受益地域の適正な関係の維持について、総合的な観点から更に検討を進め対処するものとする。

このほか、広域的な水道の整備、工業用水道の整備及び土地改良事業の推進等を通じて、水供給の効率化とあわせて広域化、共同化を進めるほか、水需給の今後の動向に対応して、用途間における相互の理解と協調の下に、水資源の配分・調整を行うものとする。

水利用に係る費用は、効率のよいダムサイトの減少や水資源使用率の上昇に伴う開発効率の低下並びに供給施設の拡充・更新、下水処理施設の一層の拡充及びすでに整備されている施設の維持管理等に要する費用の増加等により上昇する傾向にある。一方では、長期的視点に立つた計画的、先行的な水資源開発、供給施設の安全性向上、水源のかん養と水質保全等を図つていく必要があり、このためには費用の増加が予想される。今後、水利用に係る費用に関する課題について、広域的・公益的・政策的な配慮も加えて検討を進める必要がある。

さらに、渇水時における節水又は水の合理的使用にインセンティブを与える方策、水質の保全・改善のための方策等の検討も今後の課題である。

このように、水需給の長期的安定化、21世紀にふさわしい安全で潤いのある国土づくりと健康で文化的な良質の居住環境の整備をるためには、水資源の開発及び利用に当たつて、関連する分野との十分な協調を図ることが不可決であり、これらの諸要件に十分配慮しつつ、総合的な水資源対策を推進する必要がある。また、このための制度を検討する必要がある。

第4章 計画実施上の留意点

4―1 各種計画との連携

この計画は、多極分散型の国土の形成を基本的目標とする第四次全国総合開発計画と整合をとりつつ、水資源の開発、保全及び利用に関する今後の基本的かつ総合的な方向を示したものであるが、本計画の目標を達成するため、国及び地方公共団体の関連する各種長期計画との緊密な連携を図る必要がある。

このため、土地利用計画、工業再配置計画、公害防止計画等環境保全に関する計画あるいはその他の都市づくり、村づくりの諸計画、広域のレクリエーションに係る計画等この計画に直接・間接に関連する長期計画との連携調整を図る。

また、水道事業、工業用水道事業、土地改良事業及び水資源開発に係る事業の施設整備計画等については、特にこの計画との関係が強いため、この計画に示された基本的方向に沿つて相互に連携調整を図る必要がある。なお、これらの事業の実施に当たつては、自然環境の保全等に配慮するほか、治山、治水、造林、下水道の整備、宅地造成、工業用地の造成、農用地の造成等に関する事業との調整を図る必要がある。

この計画の目標を達成するためには、国における各種施策の実施はもとより、地方公共団体等の果たすべき役割が大きなものであるが、同時にこの計画の基本的方向についての国民の理解と協力が必要であり、その実現には国民の主体的参加も一部必要となる。

また、各地域における水需給の長期的安定化のためには、この計画の基本的方向に沿つて地域ごとの計画の策定、実施が期待されるものであり、この場合、国と地方公共団体との密接な連携を図る必要がある。

4―2 所要資金の確保及び計画的配分

安全で潤いのある豊かな国土の形成のためには、水需給の安定化とともに、経済社会の高度化等に対応した適正な利水安全度に基づく水供給体制の整備が必要不可欠であり、水資源開発等に係る事業を今後一層促進するために、財政投融資等の資金の活用も含め、所要資金の確保がなされなければならない。

一方、ダム等による水資源開発事業は、一般に上水・工水・農水の新規用水の供給、洪水調節、不特定用水の補給等、相互に独立した多くの目的を併せて実施されるものであり、また、開発の適地が有限であること、代替のきかない資源であること、事業を計画してから完成するまで長期間を要すること、合理的な範囲で最大規模の開発を実施せざるをえないこと等の性格を有する。

このため、この計画の推進に当たつては、水供給施設の整備等に関する事業の進捗の調整を図るほか、投資の配分については、緊急性、代替性、公益性等を考慮して総合的な調整を図る必要がある。

また、水資源開発等に係る事業に対する投資については、受益者である住民の直接・間接の負担を伴うものであり、公平な負担の実現を図る必要がある。

4―3 調査研究の推進

本計画の実現のため、水資源の開発、保全及び利用に関する技術開発及び制度等の調査研究を実施する必要がある。なかでも、ダム等の建設の省力化、低コスト化をめざした合理化施工技術、膜分離技術やバイオテクノロジーを応用した下水・産業廃水等の再生技術、海水の淡水化技術及び水質の保全・改良技術の開発を重点的に行う必要がある。さらに、地下ダム、都市域における雨水貯留、雪ダム等の新たな水資源貯留技術の他、ダムや供給施設等の情報ネットワーク網及び管理技術の拡充、水資源管理におけるリモートセンシングの活用、人工降雨等、水資源分野におけるニューフロンティアについて調査研究を積極的に進める必要がある。

一方、安全で潤いのある国土の形成のため、異常渇水、重大な水質事故等、水資源の確保に関する異常事態に対する管理体制等についての調査研究を行う必要がある。

これらの調査研究の実施に当たつては、関係機関のプロジェクトの調整を図りつつ協力して進めるほか、各分野の自然科学さらには社会科学の一部も含めた総合的な学際的研究を推進することが必要であり、産・学・官の連携を図る必要がある。

なお、以上の調査研究の推進に当たつては国際協力の視点を加えていくことが重要である。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |