国総民第九号

平成一三年五月二日

国土交通省総合政策局長通知

開発許可制度運用指針

目次

I 総論

I―1 開発許可制度の意義

I―2 市街化調整区域における開発許可の在り方

I―3 良質な宅地水準の確保

I―4 審査基準の明確化等

I―5 許可不要の開発行為について

II 一般的事項

II―1 住民等に対する規制の趣旨及び内容の周知

II―2 執行体制の整備等

II―3 開発審査会

II―4 農地転用許可との調整

II―5 その他の法律による許可、認可等の処分との調整

II―6 関係者との調整

II―7 開発行為に係る負担の合理化

II―8 開発許可後の進行管理等

II―9 市街化区域内農地の市街化調整区域編入後の開発許可制度の運用

III 個別的事項

III―1 法第四条関係

1 法第四条第一一項に規定する特定工作物の範囲

2 法第四条第一二項に規定する開発行為の定義

III―2 法第二九条関係

1 規制規模の引下げ(令第一九条第一項ただし書関係)

2 第一項第二号関係

3 第一項第三号関係

4 第一項第四号関係

5 第一項第一一号(令第二二条第六号)関係

6 都市計画区域外における開発許可の在り方

7 開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発許可の適用

III―3 法第三〇条関係(開発許可申請に係る提出書類等の簡素化・統一化)

III―4 法第三二条関係

III―5 法第三三条関係

1 第二号関係(道路に関する基準)

2 第二号関係(公園、緑地又は広場に関する基準)

3 第四号関係(開発許可制度における水道の取扱い)

4 第七号関係(擁壁の透水層の取扱い)

5 第九号、第一〇号関係(環境への配慮義務)

6 第一二号関係(申請者の資力・信用要件)

7 第一三号関係(工事施行者の能力)

8 第一四号関係(関係権利者の同意)

9 技術基準の強化

10 技術基準の緩和

11 最低敷地規模規制

III―6 法第三四条関係(第一〇号ロ以外)

1 一般的事項

2 第一号関係

3 第二号関係

4 第四号関係

5 第六号関係

6 第七号、第八号関係

7 第八号の三関係

8 第八号の四関係

9 第九号関係

10 第一〇号イ関係

11 第一〇号イ(令第三一条ただし書)

III―7 法第三四条第一〇号ロ関係

2 関係部局との調整

III―8 法第三五条関係

III―9 法第三六条関係

III―10 法第三九条、第四〇条関係

1 開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地の管理及び帰属

2 公共施設の用に供する土地の帰属に係る不動産登記嘱託書の様式等

III―11 法第四一条関係

III―12 法第四二条関係

III―13 法第四三条関係

III―14 法第四五条関係

III―15 法第四六条・第四七条関係

III―16 法第七九条関係

III―17 法第八一条関係

IV 行政手続法との関係

I 総論

I―1 開発許可制度の意義

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす目的で創設されたものである。また、モータリゼーションの進展等により都市的な土地利用が全国的に展開している状況を踏まえ、一定の開発行為については都市計画区域の内外にかかわらず許可の対象とされたところであり、都市計画区域の内外を問わず適正な都市的土地利用の実現についてもその役割とされたところである。

I―2 市街化調整区域における開発許可の在り方

市街化調整区域は、開発を抑制すべき区域であり、許可し得る開発行為は都市計画法(以下「法」という。)第三四条で限定されている。また、原則として用途地域の指定は行われず、都市施設の整備、市街地開発事業の実施も予定されない。しかしながら、こうした市街化調整区域の性格づけの中であっても、保全することが適当な区域など厳しく許可基準を運用することが求められる区域を除き、地域の実情によっては、計画的な市街化を図る上で支障がない開発行為、市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為について、個別に許可を行う場合もある。

これは、市街化調整区域全域を厳しく開発を抑制すべき区域として一律に位置づけるのではなく、優良な農地等、優れた自然環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域その他の保全することが適当な区域については法第三四条を厳しく運用すべきであるが、都市計画区域マスタープラン等を踏まえ区域によっては、計画的で良好な開発行為、スプロールが生じるおそれがない開発行為、市街化調整区域内の既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった事項を勘案し必要性が認められる開発行為等については許可を行うことも可能との考え方に基づくものである。

従って、市街化調整区域における開発許可の在り方については、市街化調整区域が用途地域の指定、都市施設の整備、市街地開発事業が予定されないという基本的性格を踏まえた上で、開発行為が行われても支障がない区域であるか、予定建築物の用途、目的、規模等が既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から必要性が認められるか、開発予定区域周辺の公共施設の整備状況、開発行為に係る公共施設等の整備予定などを勘案して適切な開発と認められるか、などについて総合的に勘案して許可を行うべきであり、法第三四条の趣旨に照らしながら、画一的な運用ではなく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが必要である。

I―3 良質な宅地水準の確保

良質な宅地水準の確保は、具体的には法第三三条の技術基準によって担保されるものであるが、既成市街地、新市街地、既存集落等開発区域の周辺の状況によっては、道路、公園、緑地等について求められる水準が必ずしも一律ではなく地域の実情によって異なる場合もあることから、技術基準の運用について画一的に行うのではなく、例えば都市計画法施行令(以下「令」という。)で規定されている技術的細目のただし書等の運用や条例で技術的細目の強化又は緩和を行うなど地域の実情等をよく勘案して運用を行うことが必要である。

また、開発許可制度に基づき設置された公共施設等は良好な都市環境の確保の観点から設けられたものであり、適正な管理が行われなければその期待される機能が発揮されないことから、土地の帰属や管理協定の締結等その適正な管理についても十分配慮することが望ましい。

I―4 審査基準の明確化等

開発許可の審査は、地域の実情等を勘案してある程度柔軟性のある運用を行うことが望ましいが、その運用に当たっては開発申請者に必要以上の負担を求めることがないよう十分配慮すべきであり、そのためには審査基準の明確化を行い開発許可手続の迅速化、簡素化に努めることが必要である。審査基準の明確化は、開発審査会の審査基準の明確化のみならず、技術基準の運用についての審査基準も明確にする必要があり、両方の審査基準をあらかじめ公表するなど開発許可制度の公平性、透明性を高める必要がある。

また、開発審査会については、法第三四条第一〇号に基づく審査も含め、地域の実情に応じた弾力的な開発許可制度の運用のため積極的な役割を果たすことが期待されるところであり、そのために開発審査会の一層の充実を図ることが望ましい。

I―5 許可不要の開発行為について

法第二九条においては、公益上必要な建築物に係る開発行為や公的主体が行う開発行為等について、許可不要と位置づけられている。これらの開発行為は、市街化区域及び市街化調整区域を問わず公益上必要不可欠な施設であり、開発主体の性格に鑑み開発許可制度の趣旨に沿った適切な宅地開発が期待されることから許可不要の取扱いとされているところである。

従って、特に地方公共団体にあっては、許可不要の取扱いとされた法律の趣旨を十分踏まえ、開発許可制度の目的が達成されるよう良質な宅地開発の実施に努める必要がある。

II 一般的事項

II―1 住民等に対する規制の趣旨及び内容の周知

開発行為及び建築行為に関する規制の趣旨及び内容については、地域住民等関係者に周知徹底させ、法の遵守について協力が得られるよう配慮することが望ましい。特に、市街化調整区域における規制や技術基準の運用の内容については、十分な周知措置を講ずることが望ましい。

また、地域住民等関係者からの相談については、窓口の設置等適切に対処することが望ましい。

II―2 執行体制の整備等

(1) 開発許可に関する事務の能率的かつ効果的な運営を図るため、事務の執行体制の整備に努めるとともに、関係行政事務担当部局との連絡調整の円滑化を図ることが望ましい。特に、都市計画部局、建築確認部局、道路、公園等公共施設管理部局、農林水産部局、運輸担当部局、環境部局等開発許可制度と極めて密接な関係を有する部局間においては、大規模開発に限らず常設的な組織を設けることにより、事務の効率的かつ効果的な運営を図ることが望ましい。

(2) 関連行政との調整に関する横断的組織の整備等

1) 土地利用調整会議の設置

大規模な開発行為や比較的小規模であっても関係部局が多岐にわたり相互の調整を図る必要がある開発行為等他の行政分野と特に密接な連絡調整を必要とする開発事案については、当該都道府県等の部内に関連行政分野を網羅した土地利用調整会議等の横断的調整組織(以下「土地利用調整会議」という。)を設ける等機動的な審査体制を整備することにより、問題の所在の明確化及び意思の統一化を図り、これに従い関係事務の同時並行的な処理を図ることが望ましい。

土地利用調整会議は、事業者から大規模開発事業に関する協議の申し入れがなされた場合や関係部局が多岐にわたると判断される場合などに、関係部局による合同ヒアリングを実施するとともに、土地利用調整会議担当窓口課等において、各部局に対し協議期限を設定すること等により適切な進行管理を行うことが望ましい。

土地利用調整会議については、関係部局における審査・調整が概ね了した時期に開催するのではなく、審査の初期段階における関係部局からの問題点の指摘、審査の中途段階における調整、事務処理の状況把握等事務処理の迅速化を促進するための進行管理の徹底が図られるように努めることとし、この場合において、特に実務担当者レベルにおける会議の開催が具体的な調整の促進には有効と考えられるので、その積極的な開催に努めることが望ましい。

関係各課ごとに判断が異なる場合や都道府県と市町村の判断が異なり、調整に時間を要する場合には、あらかじめ、関係各課や都道府県と市町村の間で十分な連絡調整を行うことが望ましい。

2) 土地利用調整会議の構成

土地利用調整会議の構成については、相当数の部課にわたることが予想されるが、当該組織における協議及び調整の過程においては必要に応じ、特に関係の深い部課を中心とした実務的な協議及び調整の場を設ける等を特に開発許可担当部局が中心となって行うことにより、問題点の整理等協議及び調整の促進を図ることが望ましい。

土地利用調整会議の構成メンバーには、市町村からの進達事務の迅速化及び公共施設の管理者協議と都道府県レベルでの調整の同時並行的処理の推進のためにも、土地利用調整会議に関係市町村を構成員として加える等、土地利用調整会議において関係市町村との意見調整が円滑に行われるよう措置することが望ましい。

また、関係法令・条例との調整が長引くことにより、開発許可手続全体が影響を受ける場合があることから、調整会議を活用して、関係部局と積極的に調整を図り、開発許可手続の迅速化に努めることとし、この際、市町村の担当者を調整会議に出席させるなどにより、都道府県と市町村との間の連絡調整も積極的に図ることが望ましい。

3) 協議の経過、結論、指示事項等については、必要の都度開発許可担当部局において、速やかに申請者側に明確な形で伝え必要な措置を講じさせるとともに、この場合において、各行政分野に係る細部にわたる具体的事項を除き可能な限り窓口の統一を図ることが望ましい。

4) 開発許可の技術基準に係る事項について他の行政上の観点から規制している場合においては、特に調整を密にし関係図面の流用等申請者に無用の負担をかけることのないよう取扱うことが望ましい。

(3) 市町村長等への事務委任

地方自治法第二五二条の一七の二第一項の規定による市町村長への事務委任については、当該市町村における執行体制、建築確認事務との関係その他関連する諸事項を十分勘案した上で、委任する事務の範囲を吟味し、これを行うことが望ましい。この場合に、法第二九条第一項第四号の規定並びに法第三四条第八号の三、同条第八号の四の規定及び令第三六条第一項第三号ハの条例制定についての規定は、全部委任を行った事務処理市町村に適用される規定であることに留意すること。

なお、法第八六条及び令第四四条の規定による港務局の長への委任は、原則として、これを行うことが望ましい。

II―3 開発審査会

開発審査会は、地方自治法第一三八条の四に規定する附属機関として置かれるものであり、従って同法第二〇二条の三、第二〇三条等の規定の適用を受けるものであるから、これらの規定に抵触してはならないことはもちろん、その組織及び運営に関しては、法第七八条第二項から第七項までに定めるもののほか、必要な事項を令第四三条に定める基準に従い条例をもって定めることとされているので、当該条例を定め、これらに従って適切な運営を行うこと。

委員の構成については、法第七八条第三項に規定する各分野から選任することとなるが、この場合、経済に関して経験と知識を有する者として、産業界を代表する者を加えるよう配慮することが望ましい。なお、農業を代表する者は、経済に関して経験と知識を有する者に該当するものとして取扱って差し支えない。

開発審査会は、法第三四条第一〇号関係の事務のほか開発許可制度の運用についても積極的な役割を果たすことが期待されるところであり、開発許可部局においては、定型的に処理することが困難な案件について開発審査会と連携して適切な制度の運用に努めることが望ましく、この観点から、開発審査会の充実が期待される。また、開発審査会の開催については、定例会のみでなく必要に応じて随時開催する等できる限り弾力的に運用することが望ましい。

なお、開発審査会は、開発許可に関する事務の全部を委任された市町村であっても設置することができないものであることから、所管下市町村の区域における開発許可の適切な運用を確保するため、関係市町村と十分な連携を図ることが望ましい。

II―4 農地転用許可との調整

開発許可権者又は農地転用許可権者は、開発許可又は農地転用許可に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ相互に連絡調整を行い、これらの処分が同時に行われることが望ましいが、特に、市街化調整区域及び区域区分が定められていない都市計画区域における開発許可等と農地転用許可との調整については、その円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意して農地担当部局(四haを超える農地等が含まれるときは地方農政局(北海道にあっては農村振興局、沖縄県にあっては沖縄総合事務局))と連絡調整を図ることが望ましい。また、事務処理市町村にあっては、農業委員会等を通じる等により農地転用許可権者との連絡調整を図ることが望ましい。

(1) 処分に関する連絡又は調整

開発許可権者又は農地転用許可権者は、その権限に係る処分をしようとする場合において、当該処分に係る土地が農地等であるときは、次により相互に連絡又は調整を図ることが望ましい。

1) 開発許可及び農地転用許可に関する処分

ア 開発許可権者又は農地転用許可権者は、開発許可又は農地転用許可(これらの許可に関し事前審査の制度が設けられている場合にあっては、当該事前審査の申出についての内示を含む。以下同じ。)に関する処分をしようとするときは、あらかじめ相互に連絡し、可及的速やかに調整を図ること。この場合において、法第三四条第一〇号イに掲げる開発行為については、開発審査会に附議する前に事前審査等の措置を講ずることによりその円滑な調整を行うこと。

イ 開発許可及び農地転用許可は、アによる調整を了した後に同時にすること。

2) 法第四二条の規定による許可

開発許可権者は、法第四二条第一項ただし書の規定による許可をしようとする場合において、当該許可の申請に係る事業が転用許可に係るものであるときは、あらかじめ農地転用許可権者に連絡し、可及的速やかに調整を行うこと。

3) 法第四五条の規定による承認

開発許可権者は、法第四五条の規定による承認をしようとする場合において、当該承認の申請に係る事案が転用許可に係るものであるときは、あらかじめ農地転用許可権者に連絡し、可及的速やかに調整を行うこと。

4) 法第八一条の規定による処分

開発許可権者は、法第八一条第一項の規定による処分をしようとする場合において、当該処分の内容が転用許可に係る農地等の全部又は一部をその許可に係る事業の用に供し得なくするもの等当該処分に係る開発行為についての開発許可及び農地転用許可の調整の内容を変更することとなるものであるときは、あらかじめ当該処分の内容並びに当該処分をする理由及び時期を農地転用許可権者に連絡すること。

(2) その他の連絡等

1) 開発許可権者は、法第三八条の規定による開発行為の廃止の届出があった場合において、当該開発行為に係る土地の全部又は一部が農地等であるときは、その旨を農地転用許可権者に連絡すること。

2) 開発許可権者又は農地転用許可権者は、法第二九条若しくは第四三条第一項又は農地法第四条第一項、第五条第一項若しくは第七三条第一項の規定に違反して開発行為等を行っている事例(開発許可又は農地転用許可の条件に違反しているものを含む。)を知った場合において、当該事例に係る土地の全部又は一部が農地等であるときは、遅滞なくその旨を相互に連絡すること。

3) 開発許可権者は、第二九条又は第四三条の規定の適用等に関する疑義について農地転用許可権者から照会を受けたときは、書面により回答する等適切な措置を講ずること。

II―5 その他の法律による許可、認可等の処分との調整

法第二九条の許可申請に係る開発行為が宅地造成等規制法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、砂防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律等の土地に対する行為の制限を定めた法律による許可、認可等の処分をも必要とする場合には、開発行為に関する処分とこれらの許可、認可等の処分とが相互にくい違いを生じないよう関係部局と調整を図った上で、同時に処分を行うようにすることが望ましい。この場合において、関係部局との調整は、これらの処分が遅延しないようにできる限り迅速に行うことが望ましい。

なお、宅地造成等規制法第八条第一項の規定による許可を受けなければならないときは、これらの許可の担当部局が同一である場合等事務執行上支障のない限り、なるべく一方の許可申請において提出された図書等を他方に活用する等の措置を講じて、許可申請者に二重の負担をかけないようにすることが望ましい。

II―6 関係者との調整

(1) 市町村における協議・指導行政との同時並行的処理

開発行為の実施に当たっては、開発区域の存する市町村と開発者との間において法第三二条の協議又は開発許可申請に係る経由若しくは進達に関する事務のほか、様々な観点からの協議又は行政指導が行われているところであり、円滑かつ確実な開発行為を進めるためある程度必要な事前手続となっているが、手続全般の促進を図る観点から許可権者においても適宜当該市町村と連絡をとる等可能な限り開発許可に関する法的事務処理との同時並行的な処理に努めることが望ましい。

(2) 開発許可に関する資料、情報等の明確化等

開発許可に関する審査事務に関しては、審査内容も広範かつ複雑であり、かつ、関連する部局も多岐にわたることから、あらかじめ審査手続及び審査内容に関する資料、情報等の一般化及び明確化を図っておくことは申請者側にとっても便宜であり、事務処理の円滑化及び迅速化に資することともなるので、各許可権者においては極力これら審査に関する窓口、手続、手順、図書その他の必要書類、許可基準等についてあらかじめ周知、公開等の措置を講じておくことが望ましい。

(3) 開発行為に関係する者との調整に際しての関係者側における要求又は対応が社会通念に照らし妥当性を欠くと認められる場合にあっては、その協議の経過等を踏まえ、引続き工事着手までにその調整に努めることを前提として手続を進める等の措置を講ずることが望ましい。

(4) 再開発型開発行為における開発許可担当部局と建築確認担当部局及び都市計画担当部局との連絡調整の徹底

二次的な開発行為(以下「再開発型開発行為」という。)については、開発行為と建築行為が時間的にも計画的にも極めて密接な関連を有して行われること、また、開発許可の基準の運用の適正化を図る場合の要件に総合設計の許可又は特定街区の都市計画決定が含まれていることから、建築確認担当部局、都市計画担当部局との緊密な事前調整が必要となる。

従って、再開発型開発行為については、建築確認又は都市計画の事務と開発許可事務との調整を円滑化するため、再開発型開発行為に関する所要の連絡調整を実施する場を設ける等、迅速な手続処理を行うことが望ましい。

(5) 大規模開発に係る公安委員会との調整

1) 開発区域の規模が原則として五ha以上の開発行為及び大規模店舗、配送センター、レジャー施設、卸売市場等大量の道路交通の集中・発生が予想される業務の用に供するものと開発許可権者が認める建築物等に係る開発行為の許可をしようとするときは、法第三三条第一項各号に掲げる基準の運用に当たって考慮すべき事項について、都道府県公安委員会と十分な連絡調整を行っておくことが望ましい。

2) 大規模開発に係る開発行為の許可事務を円滑に処理するために、他法令所管部局との横断的調整組織が設けられている場合には、当該組織に都道府県警察の職員が参画するように配慮することが望ましい。

II―7 開発行為に係る負担の合理化

(1) 区画整理済地等における開発許可事務処理の迅速化

既に土地区画整理事業が施行された土地等公共施設が整備された市街地における建築物の建築等に係る開発許可については、周辺の道路、公園、排水施設等の関連公共公益施設整備が既に行われていることに鑑み、速やかに審査を了する等事務処理の一層の迅速化を図ることが望ましい。

(2) 小規模な開発行為に係る負担の合理化

特に、小規模な開発行為については、事務処理の一層の迅速化、合理化を推進し、事業者に過大な負担が課されないよう留意することが望ましい。

II―8 開発許可後の進行管理等

開発許可後の進行管理については、例えば開発許可を受けた事業計画において定めている法線と異なる法線で道路を建設していることが判明した事例、工事完了公告前に家を建て、第三者に転売してしまった事例等進行管理を適切に行っていれば防ぎ得たか少なくとも違法行為の程度が軽微なうちに発見し得た事例も見受けられるので、次の方針により進行管理の強化に努めることが望ましい。

(1) 開発許可した案件については、適宜工事施行状況の報告を求める等工事の実施状況の把握に努めること。

(2) 工事完了公告前の建築の防止については、建築確認担当部局との連絡協力体制を確立するとともに、開発許可の現地について巡回を行うこととし、違反が見受けられる場合には早急に法第八一条の規定による監督処分、告発等の手続をとること。

(3) 市街化調整区域における開発許可、建築許可後の用途の変更については、適宜現在の用途の把握に努め、違法行為と考えられるものについては、法第八一条の規定による監督処分、告発等の手続をとること。

(4) 工事完了予定年月日を過ぎてなお工事完了の届出がないものについては、相当の期間を置いて進行状況、工事続行の意思等について法第八〇条に基づき報告を求めることとし、この報告を受けたときは、当事者の工事完了の意思の有無に従い、工事完了又は廃止の手続の時期を明らかにするよう指導すること。

(5) 上記指導にかかわらず、工事完了又は廃止の手続について時期を明らかにしない開発者については、法第八〇条に基づき、完了時期又は廃止時期を速やかに決定し、報告するよう勧告等を行うこと。

(6) 廃止の意思がありながら、いつまでも廃止の手続をせず若しくは廃止時期を明らかにしないもの又は工事完了の意思があるとしながらも、客観的にみて工事完了の意思ないし能力を欠いていると認められるものについては許可を取り消すこと。

(7) 工事完了の意思の有無が明らかでないものであっても、工事完了期間を徒過してなお未着手のものであって、開発区域内の地権者が法第三七条、第四一条等の規定により権利の行使の制限を受けているものについては、当該地権者の権利保護の必要性と開発者の開発の利益とを比較の上、開発者側に特段の保護すべき利益がない限り、許可を取り消しても差し支えないものであること。

II―9 市街化区域内農地の市街化調整区域編入後の開発許可制度の運用

市街化区域内農地が市街化調整区域へ編入された後の、当該区域内における開発許可制度の運用に関する事務の執行に当たっては、市街化調整区域への編入の趣旨を踏まえて無秩序な市街化を防止するため、次の事項に留意することが望ましい。

(1) 法第三四条の運用

市街化区域に囲まれることとなる区域(いわゆる「穴ぬき市街化調整区域」)となる農地については、周辺地域の計画的市街地形成に支障をきたさないものについては、その規模の基準を、大都市地域にあっては二ha以上として運用することが望ましいとされているが、この取扱いにより穴ぬき市街化調整区域となる大都市地域内の二ha以上五ha未満の農地(以下「穴ぬき市街化調整区域農地」という。)については、従来の穴ぬき市街化調整区域より規模が小さく、周辺を市街化区域に取り囲まれているとの特徴を有するものであることから、法第三四条各号の運用に当たっては、こうした区域の性格を踏まえて、当該調整区域の規模、形状、近隣の市街化調整区域との位置関係等を考慮するとともに個々の案件の実情に即しつつ、以下の事項に留意して慎重に審査することが望ましい。

1) 第一号

小規模な穴ぬき市街化調整区域農地内及びその周辺の市街化区域に居住する者のための店舗等は、通常当該市街化区域内に立地すべきものと考えられ、開発区域周辺の日常生活のために必要な新たな店舗等の立地は通常認められないものであること。

2) 第二号

穴ぬき市街化調整区域農地において、当該区域内資源を活用するための建築物等の立地を認めなければならない場合は少ないと考えられること。

3) 第五号

穴ぬき市街化調整区域農地において、中小企業の共同化、集団化に寄与する事業の計画が策定されようとする場合においては、農地として保全するとの土地所有者の意向も踏まえて当該市街化調整区域へ編入されたことを念頭において、商工部局と事前に調整をすること。

4) 第六号

穴ぬき市街化調整区域農地において、市街化調整区域内に現に存する工場の事業活動の効率化を図るための建築物等の立地を認めなければならない場合は少ないと考えられること。

5) 第八号

小規模な穴ぬき市街化調整区域農地における令第二九条の三第一号の建築物等については、道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられるものとは通常認められないものであること。

6) 第九号

穴ぬき市街化調整区域農地は、そもそも農地として保全するとの土地所有者の意向も踏まえて市街化調整区域へ編入されるものであり、本号の定める目的で土地又は土地に関する所有権以外の権利を有していたものとは通常認められないものであること。

7) 第一〇号ロ

同号に基づき立地を認めている建築物等については、その性質上、穴ぬき市街化調整区域農地において、立地を認めなければならない場合は少ないと考えられること。

(2) 法第四三条の運用

法第四三条に基づく令第三六条第一項第三号の運用に当たっては、(1)の趣旨に準じて、慎重に審査することが望ましい。

III 個別的事項

III―1 法第四条関係

III―1―1 法第四条第一一項に規定する特定工作物の範囲

法第四条第一一項において「特定工作物」の定義がされているが、運用に当たっては、次に定めるところを基準とすることが望ましい。

(1) 第一種特定工作物の範囲

法第四条第一一項のコンクリートプラント、令第一条第一項第一号のアスファルトプラント及び同項第二号のクラッシャープラントは、それぞれ建築基準法別表第二(り)項第三号(一三の二)、(ぬ)項第一号(21)及び同表(り)項第三号(13)の用途に供する工作物が該当すること。

(2) 第二種特定工作物の範囲

1) 通常、観光植物園、サーキット等は工作物として規制の対象となるが、キャンプ場、ピクニック緑地、スキー場、マリーナ等は規制の対象とはならないこと。

2) 運動、レジャー以外の目的で設置される施設である工作物(博物館法による博物館とされる動植物園である工作物等)は、規制の対象とはならないこと。

III―1―2 法第四条第一二項に規定する開発行為の定義

(1) 法第二九条の規制の対象となる「開発行為」とは、法第四条第一二項において「開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」と定義されているが、運用に当たっては、次に定めるところを基準とすることが望ましい。

1) 単なる分合筆は、規制の対象とはならないこと。

2) 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は、規制の対象とはならないこと。従って、既に建築物の敷地となっていた土地又はこれと同様な状態にあると認められる土地においては、建築物の敷地としての土地の区画を変更しない限り、原則として規制の対象とする必要はないと考えられること。

3) 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として規制の対象とすること。

4) 土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域について、その主たる利用目的が建築物に係るものでないと認められるときは、規制の対象とはならないこと。

5) 単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為

イ 建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更について、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるもので公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可分一体のものであり、開発行為に該当しないものとして取り扱うこと。

ロ イの基準に基づいて運用を行うに際しては、開発行為に該当するか否かについて開発許可権者が判断する必要があることから、開発許可の規制対象規模以上の敷地で建築物等の建築を行うものについては、建築確認担当部局の審査に先だち、開発許可担当部局が開発行為に該当するか否かの判断を速やかに行うこととし、当該建築を行おうとする者の求めに応じ都市計画法施行規則(以下「施行規則」という。)第六〇条に規定する書面(以下単に「六〇条証明書」という。)を交付するものとするほか、建築確認担当部局と十分連絡調整を図るとともに、この旨を事業者にも周知徹底を図ること。

(2) 「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等

「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等と称して土地の区画形質の変更を行いながら、「建築不可」の文言を入れることにより、目的の点において法の適用の可否が問題となる場合があるが、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」の判断に当たっては、区画割、区画街路等の状況、宣伝文書の文言等諸般の事由を総合的にみて客観的に判断すべきものであり、宣伝文書中に「建築不可」の文言があっても、総合的にみて「建築目的」と客観的に判断し得るものであれば、開発行為に当たると解して差し支えない。

「建築目的」の判断に当たっては、次の「建築目的の判断基準」も参考になると考えられる。

「建築目的の判断基準」

一 土地の区画割

土地が戸建て住宅等の建築に適した形状、面積に分割されていること。

二 区画街路

区画街路が整備され、又はその整備が予定され、宅地としての利用が可能となっていること。

三 擁壁

住宅建設を可能とする擁壁が設置され、又はその設置が予定されていること。

四 販売価格

近隣の土地と比較してより宅地の価格に近いものといえること。

五 利便施設

上下水道、電気供給施設等の整備がされ、若しくは近い将来整備されるような説明がなされ、又は附近に購買施設、学校その他の公益施設があり、生活上不便をきたさないような説明がなされていること。

六 交通関係

交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。

七 附近の状況

附近で宅地開発、団地建設等が行われている、団地等がある、工場等の職場がある等の説明がなされていること。

八 名称

対象地に住宅団地と誤認するような名称が付されていること。

(3) 第二種特定工作物に係る併設建築物等

1) 第二種特定工作物に係る併設建築物等

イ 物理的及び機能的にみて社会通念上運動・レジャー施設等に不可分一体のものとして付属的に併設される管理事務所、休憩所、クラブハウス等(以下「併設建築物」という。)については、主として当該第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為に包含されるものであるので、改めて当該併設建築物の建築についての開発許可又は建築許可を行う必要はないこと。また、この第二種特定工作物に包含される併設建築物の範囲の判断基準については、行政手続法に基づく審査基準(開発審査会への提案基準を含む。)の一内容として作成することが望ましい。

ロ 地方公共団体の中には、運動・レジャー施設等の敷地内に一定の建築物が建築される場合に、一律に当該建築物についての開発許可を必要として取扱う運用を行っているものが見受けられるが、当該建築物の内容、規模、構造等によっては、第二種特定工作物に包含される併設建築物として取扱うことが適当な場合があるので、法第三四条第一〇号イの審査基準を作成する際には、この点についても十分に留意することが望ましい。

ハ なお、第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断して当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築物については、第二種特定工作物に包含される併設建築物には該当しないが、法第二九条又は法第四三条の適切な運用に努めることが望ましい。

2) 一ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物について

イ 一ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物については、主として当該併設建築物の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要せず、また、法第四三条の規定の適用に当たっては、その規模、設計、配置、内容等に照らし実情に応じた取扱いをして差し支えないこととしているが、一ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物については原則として建築許可を行わないこととしている地方公共団体も見受けられるところである。しかし、一ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物についても、周辺の土地利用への影響の度合いや第二種特定工作物に係る併設建築物の取扱いとの権衡等を考慮し、法第四三条の規定による許可を積極的に行うことが適当な場合があるので、同条の適用に当たっては、この点について十分留意することが望ましい。

ロ イを踏まえつつ、一ha満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の建築許可に係る審査基準(開発審査会への提案基準を含む。)を行政手続法に基づき作成することが望ましい。

(4) その他

自然公園法若しくは自然環境保全法又はこれらに基づく条例(以下「自然公園法等」という。)により指定される区域においては、一定の区域内に住宅等の建築物等が複数建設される場合であっても、開発区域の内部に確保すべき緑地を除き、自然公園法等の適用により緑地あるいは自然地として復元、保全される区域又は将来緑地あるいは自然地として復元、保全されることが明らかな区域は「開発区域」とはみなされず、また、緑地あるいは自然地(一部が通行の用に供されている場合を含む。)以外の開発行為の行われる敷地が物理的に連続していない場合は、別々の開発行為とみなして法を適用することが望ましい。なお、この判断を行う場合、自然公園担当部局あるいは環境省各地区自然保護事務所と十分調整を図ることが望ましい。

III―2 法第二九条関係

III―2―1 規制規模の引下げ(令第一九条第一項ただし書関係)

令第一九条第一項ただし書の規定により規制規模を別に定めるべき区域としては、相当数の宅地造成が比較的小規模な単位で現に行われ、又は行われる見込みが強いと認められる既成市街地の周辺の土地の区域で、当該地域の公共施設の整備状況及び将来の見通しを考慮の上無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる土地の区域がその対象となるが、規制規模の引下げ及びその規模による規制を行うべき土地の区域の決定は、執行体制、一般住民に対する影響等と引下げの必要性とを総合的に比較検討の上、これを行うことが望ましい。

III―2―2 第一項第二号関係

(1) 令第二〇条の運用については、次に定めるところを基準とすることが望ましい。

1) 第一号の「その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物」には、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設の用に供する建築物等が該当する。

2) 第二号の「その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物」には、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設の用に供する建築物等が該当する。

3) 第五号には、第一号から第四号までに掲げるものに該当しないもので、農業、林業又は漁業の用に供する建築面積九〇m2以内の建築物が該当するが、農業、林業又は漁業の範囲については、それぞれ、日本標準産業分類A―農業、B―林業、狩猟業、C―漁業、水産養殖業の範囲を基準とすること。季節的なものであっても該当するものとするが、家庭菜園等生業として行うものではないと認められるものは該当しない。

(2) 「農業、林業又は漁業を営む者」とは、(1)3)の基準により農業、林業又は漁業の範囲に属すると認められる業務に従事する者をいうものとし、この場合において、次に従い判断することが望ましい。

1) 被傭者を含む

2) 兼業者を含む

3) 臨時的と認められる者は含まない

4) 当該市街化調整区域において、これらの業務に従事する者であることを要する

5) 世帯員のうちの一人以上の者がこれらの業務に従事するものであれば足りる

III―2―3 第一項第三号関係

法第二九条第一項第三号及び令第二一条において、公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可の適用除外とされている。

公益上必要な建築物の建築の申請があった場合において、六〇条証明書を交付するに当たっては、当該申請に係る公益施設の立地について、あらかじめ、当該事案に係る担当部局と位置の選定、規模、施設基準等について無秩序な市街化を防止し都市の健全な発展と秩序ある整備を図る観点から連絡調整を図ることが望ましい。

III―2―4 第一項第四号関係

法第二九条第一項第四号に定める者のほか、都市基盤整備公団、環境事業団、労働福祉事業団、雇用・能力開発機構、中小企業総合事業団、日本鉄道建設公団、地域振興整備公団、新東京国際空港公団、空港周辺整備機構、本州四国連絡橋公団、日本下水道事業団、地方住宅供給公社(都道府県等が設立したものに限る。)及び土地開発公社(都道府県等が設立したものに限る。)については、法第二九条第一項第四号、同条第二項第二号及び法第四三条第一項第一号の国又は地方公共団体とみなされて、これらの規定による許可を要しないものとされている。

従って、これらの者が行う開発行為又は建築行為については、許可の対象とはならないが、位置の選定、規模、施設基準等について、都道府県等と事前に調整しつつ、所管省において十分指導監督し、みだりに市街化調整区域において、その趣旨に反する開発行為等は行わないこととされているので、この趣旨を十分踏まえて運用に当たることが望ましい。

III―2―5 第一項第一一号(令第二二条第六号)関係

本号の開発行為は、法第三四条第一号に該当する開発行為のうち、更に開発行為の主体、立地、業種及び規模を限定したものであり、次のとおり運用を行うことが望ましい。

(1) 立地については、既存集落の区域(法第三四条第一〇号イの開発行為に係る区域を除く。)又は社会通念上これに隣接すると認められる区域に限られる。

(2) 業種については、「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等」の業務に限られるので、理容業、美容業等の「物品」に係らないサービス業等は、本号には該当しない。

III―2―6 都市計画区域外における開発許可の在り方

準都市計画区域や都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発行為(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にあっては一ha以上の開発)は、都市的な土地利用と位置づけられることから開発許可が適用されることとされた。これらの区域における技術基準は、都市計画区域に準じて審査することが望ましいと考えるが、開発区域周辺の公共施設の整備状況や自然環境の状況などを勘案して独自の技術基準を定める場合には、これらの区域においてはまちづくりの構想がないことも想定されることを踏まえ、その必要性を十分考えた上で申請者へ必要以上の負担を求めないよう注意することが望ましい。

なお、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、自然公園法や自然環境保全法等に基づく区域も存在することから、これらの法律等の趣旨を妨げないよう関係部局と十分連携をとって適切な運用を行うことが望ましい。

III―2―7 開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発許可の適用

開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域にわたる場合で、開発区域全体の面積が当該開発区域がわたる区域に係る規制対象規模のうち最も大きい規模以上であれば開発区域全体が許可を要する(第二二条の三第一項第二号)。また、これらの区域にわたる部分の開発区域の面積がその区域の規制対象規模以上であるならば、開発区域全体が許可を要する(法第二二条の三第一項第三号から第五号)。

開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外とにわたる場合で、開発区域全体の面積が一ha以上であれば開発区域全体が許可を要する(法第二二条の三第一項第一号及び第二項)。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域にわたる部分については法第二九条第一項許可を、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる部分については法第二九条第二項許可をそれぞれ行うこととなる。

なお、開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と市街化調整区域とにわたる場合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が許可を要する。また、開発区域が市街化調整区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合については、市街化調整区域にかかる部分についてはその規模にかかわらず許可の対象となるが、都市計画区域及び準都市計画区域外にかかる部分については、開発区域全体が一ha以上である場合に許可の対象となる。

開発区域が二以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なるときは、それぞれの区域の開発許可権者が開発区域全体を勘案して審査を行うこととなるので、許可申請はそれぞれの開発許可権者に行うことが望ましい。この場合において、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとって審査を行うとともに、許可あるいは不許可を行う場合には同時に行うことが望ましい。

III―3 法第三〇条関係(開発許可申請に係る提出書類等の簡素化・統一化)

地方公共団体が要求している開発許可申請に係る提出書類については、都市計画法令に規定されている提出書類以外に地方公共団体の規則、開発許可事務の手引書等において地方公共団体が独自に要求している提出書類等は多種多様にあり、開発許可の事務を処理する場合において、特に必要性が認められない書類、統一化を図ることが望ましい書類等も見受けられる。また、図面については、施行規則で定められている明示すべき事項に関し、地方公共団体によってその事項の具体化に当たって、必ずしも一律の取扱いがなされておらず、手続の遅延の原因にもなっている。ついては、開発許可に関する事務処理手続のより一層の迅速化、合理化を図る観点に照らして、提出書類・図面等について次の事項に留意して簡素化・統一化を図ることが望ましい。

(1) 開発許可申請の添付図書等の簡素化

開発の審査に当たっては、許可権者の立場において審査する事項と開発行為に関係がある公共施設の管理者あるいは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者の立場において審査する事項との区分を明確にする必要があり、公共施設の管理者あるいは管理することとなる者が審査、判断、把握していれば足りる公共施設の新旧対照図、公園計画平面図、道路横断図、道路縦断図、排水縦断図等の書類等については、開発許可申請に係る書類等としては別途要求しないこと。

(2) 提出書類等の共通化

開発許可申請において提出される書類等については、土地に対する行為の制限を定めた他の法令による許可・認可等の処分をも必要とする場合においては、その法令を所管する部局と連絡調整を密にし、極力当該法令に基づき提出される書類等との共通化を図り、申請者に無用の負担を課すことのないように取扱うこと。

(3) 図面に明示すべき事項の統一化

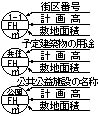

施行規則第一六条第四項に規定する現況図、土地利用計画図等について、図面ごとの明示すべき事項の具体的な項目は別表一を参考にするなど、不必要に図面を求めないことが望ましい。

(4) 設計図の作成に当たって使用する凡例については、開発許可権者及び事業者双方において統一されず、このことが審査側からの設計図の再作成指示や定型的かつ迅速な審査が実施しにくいこと等手続の遅延の原因になっているとみられる。このため開発許可に関する事務処理のより一層の迅速化、合理化を図る観点から設計図の作成に使用する凡例を極力統一することとし、別表二の統一凡例を参考として簡素かつ迅速な審査を行うように努めることが望ましい。

III―4 法第三二条関係

(1) 法第三二条の趣旨

法第三二条の規定による公共施設の管理者等の同意・協議は、あくまで開発行為に関係がある公共施設及び開発行為により新設される公共施設の管理の適正等を期することを目的とすることが法文上明確にされたところである。従って、本来の公共施設の管理者の立場を超えた理由により同意・協議を拒んだり、手続きを遅延させたりすることは、法の趣旨を逸脱した運用となるおそれがあることに留意すべきである。

(2) 法第三二条に基づく協議等の手続の迅速化

1) 事業者が、公共施設の管理者としての市町村に対して法第三二条に基づき協議等を行う場合において、当該事業者が開発に関連する寄附金の負担に応じないこと等を理由として当該市町村が同意・協議を拒み、又は協議手続を遅延させている事例が見受けられるが、本来の公共施設の管理者の立場を超えた理由により同意・協議を拒んだり、手続きを遅延させたりすることは、法の趣旨を逸脱した運用となるおそれがあることに留意すべきである。

従って、当該市町村(開発許可の委任を受けている市を除く。以下この号において同じ。)を管轄する都道府県においては、公共施設の管理者としての立場での協議以外の事項で手続が中断していると思われる事案について、法第三二条の規定の本来の趣旨に沿った同意・協議手続が迅速に進められるよう、具体的に事情の疎明を求めること等により、申請者と市町村との間の所要の調整を積極的に行うことが望ましい。

また、市町村が申請者と協議を行うに当たり、市町村において当該開発について許可基準に照らし重大な問題を認識した場合等においては、当該開発の問題点を指摘した意見書を開発許可権者に提出する、又は土地利用調整会議の場において意見を表明する等の取扱いをすることとし、公共施設の適正な管理以外の観点から法第三二条の規定による同意・協議を拒むことはしないこととするよう関係市町村への周知徹底に努めることが望ましい。

併せて、関係市町村を土地利用調整会議に加えることにより、事前協議段階から市町村との調整が円滑に行われるよう措置することが望ましい。

2) 法第三二条第一項の同意を得たことを証する書面については、紛争の未然防止の観点から公共施設の管理者とそれ以外の者の区別を明確にせず、利害関係者すべての同意書まで求めている事例が見受けられるところであるが、上記の書面はあくまで開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意書面であり、河川、農業用水路等の管理権限を有しない水利組合、水利権者、農業用水使用関係者等公共施設の管理者でない者とは、必要がある場合においては開発許可手続とは別に十分協議、調整を行うよう指導し、同意書の添付までは義務付けないようにすることが望ましい。

3) 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付するものは同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権限に疑義がある等特別な理由がない限り、新規のものへの取り直しは要求しないことが望ましい。

(3) 農業用の揚水機場又はため池との調整

法第三二条第一項の規定により開発許可の申請者が農業用水路の管理者の同意を得なければならない場合において、当該水路と一体として影響を受けることとなると認められる揚水機場又はため池で当該水路の管理者と異なる者が管理するものがあるときは、これと併せて当該揚水機場又はため池の管理者の同意も必要とすることが望ましい。

(4) 開発行為と農業用水利との調整

開発行為に伴う市街化の進展等により、農業用用排水施設について、開発区域内からの排出水による水質の悪化、転落事故等の発生、管理費の増嵩等の影響が生じている事例が指摘されているところであるが、開発行為が地域の農業用水利との調和の下に円滑に実施されるよう、今後農業用用排水施設の機能と維持管理に影響を及ぼすおそれのある開発行為については、下記の1)から3)に留意することが望ましい。

1) 開発区域内から生ずる下水(汚水及び雨水)の排出については、極力農業用用排水施設以外の公共施設の利用を図ることを基本としつつ、農業用用排水施設以外の公共施設への放流の比較可能性、農業用水利における所要の水量の確保の必要性等を考慮して放流先を選定するものとし、農業用用排水施設を利用する場合にあっては、その量及び水質の両面で有効かつ適切に排出が行われるよう法第三三条第一項第三号に規定する基準との適合性につき、慎重に審査すること。

また、法第三二条の規定に基づく同意又は協議についても、その手続の適否につき十分審査を行うこと。

2) 1)の審査に当たり、開発行為に伴う農業用用排水施設周辺の市街化の進展等により、農業用用排水施設における転落事故発生の可能性の増大、補修費、管理費の増嵩等の維持管理上の問題が生ずるおそれが明らかであると認められるときは、当該事態の防止や費用分担の適正化等の必要な措置につき、関係当事者間における適正かつ合理的な協議調整が図られるよう十分に配慮すること。

3) 1)及び2)についての開発許可申請者と農業用用排水施設の管理者との協議・調整は、関係市町村の必要な調整・援助をも受けつつ、法第三二条及び土地改良法第五六条の趣旨にのっとって適正に行われるよう努めること。

(5) 義務教育施設設置義務者等との協議

令第二三条の規定は、大規模な開発行為の施行が、義務教育施設、水道、電気、ガス又は鉄軌道施設について新たな投資を必要とする等これらの施設の整備計画に影響を及ぼすので、このような開発行為が行われるに際してあらかじめ開発行為を行おうとする者とこれらの施設の管理者との事前の話合いを行わせて、施設の管理者が当該開発行為の施行にあわせて適時適切に施設の整備を行い得るようにするという趣旨から定められたものであり、開発行為を行う者に特別な負担を課する趣旨のものではないので、この点に留意して適切な運用を行うことが望ましい。

III―5 法第三三条関係

III―5―1 第二号関係(道路に関する基準)

(1) 令第二五条第二号ただし書の運用

開発許可制度が対象とする開発行為は、一般的には、開発区域内に複数の敷地を配置し、区画道路を開発区域内に整備する面的な団地開発であり、開発許可の道路に関する技術基準も団地開発に適用することを想定してつくられていたため、既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為に適用する際に、必ずしも合理的とは言い難い場合もある。従って、既存道路に接して行われる単体的な開発行為について、開発区域の規模や形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、令第二五条第二号本文所定の要件を充足することが著しく困難な場合においては、令第二五条第二号ただし書の規定により、通行の安全等の点で支障がないと認められる一定の道路が予定建築物等の敷地に接して配置されていれば足りるものであると考えられる。

令第二五条第二号ただし書の運用については次の事項に留意することが望ましい。

1) 開発区域内に新たに整備される区画道路については、開発者自らが設計し、築造するものであり、令第二五条第二号本文所定の幅員に適合させることが困難な場合は想定されないことから、施行規則第二〇条の二第一号により、令第二五条第二号ただし書の適用はないこと。

2) 令第二五条第二号ただし書の適用対象となるのは、開発区域外の既存道路に直接接して行われる一敷地の単体的な開発行為であること。また、開発行為が既存道路に接して行われ、開発区域内に新たに区画道路が整備される場合については、当該既存道路には、令第二五条第四号の規定が適用されること。

3) 令第二五条第二号ただし書の要件を満たすためには、敷地に接する既存道路が施行規則第二〇条の三の要件に該当し、かつ、「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造」を有すること。

4) 「開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難」とは、次のすべての事項について総合的に判断することになるが、その内容を例示すれば、以下のとおりであること。

イ 開発区域の規模

開発区域の規模が小さく、周辺の交通等に与える影響に比して令第二五条第二号本文所定の幅員まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大と認められる場合等。

ロ 開発区域の形状

開発区域が偏平である場合等で開発区域内において、令第二五条第二号本文所定の幅員の道路を配置することが、著しく困難である場合や、開発区域の既存道路への接続部分の間口が狭小である場合で、周辺の交通等に与える影響に比して令第二五条第二号本文所定の幅員まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大と認められる場合等。

ハ 開発区域の周辺の土地の地形

開発区域の周辺にがけや河川等が存在しているため、令第二五条第二号本文所定の幅員まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することが、著しく困難である場合等。

ニ 開発区域の周辺の土地の利用の態様

既存道路沿いに建築物が連たんしている場合等。ただし、この「連たん」については、建築物の数のみで判断されるものではなく、拡幅に際しての用地確保の困難性(既存道路に接して周辺に建築されている建築物が堅固である等移転困難なものであること、拡幅が長区間にわたる等過大な負担と認められるものであること、関係権利者が極めて多数に上る等社会的影響が大きいこと等が要求されるものと考えられ、ただ単に開発者側の都合(資金や工期等)で事実上拡幅できないというだけでは困難性は認められない。)等の要素を総合的に勘案して、一定の区間にわたり、令第二五条第二号本文所定の幅員を確保することが「著しく困難」であるかどうかを判断するものである。

5) 「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない」について、以下のすべての条件を満たしていることが必要であり、必要に応じてセットバック等による道路の拡幅を求めることを通じて、当該区域において開発行為が行われることにより発生が予想される支障の除去に努めるものとすること。

イ 環境の保全

良好な市街地の環境を確保する観点から、日照、通風、採光等の点で支障がないこと。

ロ 災害の防止

延焼のおそれのないこと。

避難活動上支障がないこと。

消防活動上支障がないこと(消防ポンプ車が進入可能であること、消防水利が適切に確保されていること等を考慮すること)。

ハ 通行の安全

通過交通が少なく、かつ、一日当たりの車両の交通量も少ないこと(車両の交通量については、道路構造令に規定される計画交通量等を参考とすること。)。

歩行者の数が多くないこと(商店が連たんして多数の買物客が往来する道路や多数の者の通勤、通学の用に供されている駅周辺の道路等は通常、該当しないと考えられること)。

予定建築物等の用途が、多数の車両の出入りが見込まれるものでないこと(例えば、デパート、トラックターミナル等の大規模商業施設、大規模流通業務施設等は通常該当しないと考えられること)。

ニ 事業活動の効率

業務用の開発行為の場合に、事業活動の支障を生じないこと。

6) 開発区域を含めた周辺市街地を良好な市街地として育成する観点から、都市整備担当部局と綿密な連携をとること。

7) 自然公園法等による土地利用規制を受ける開発区域内において車両の通行が想定される道路が設けられない場合には、開発区域外から開発区域へ到達する道路については令第二五条第二号本文の規定は適用されないものであること。

(2) 令第二五条第二号括弧書の運用(再開発型開発行為に関する道路の基準の運用)

幹線街路に面していない前面道路の幅員が九m未満の開発であって、幹線街路に面して既に中高層の建築物が存する場合等道路拡幅用地の確保が事実上不可能と考えられる場合について、幹線街路に至るまでの道路の拡幅を求めることは、結果として、開発行為の規制を避けるための小規模な開発を生じせしめることとなり、かえって都市の秩序ある整備に支障を及ぼすおそれがあると考えられる。

従って、予定建築物の用途が住宅以外のものであっても次の要件のすべてに該当する開発行為については、施行規則第二〇条の規定にかかわらず、令第二五条第二号括弧書を適用し、小区間で通行上支障がない場合として取扱って差し支えない。

1) 予定建築物が建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制度の適用を受けて行われるもので当該建築に際して総合設計の許可又は特定街区の都市計画決定に基づき、歩道状の公開空地等が主要な前面道路に沿い、当該前面道路に接する敷地全長にわたって適切に確保されていること。

2) 幹線道路への接続距離が短いこと。

3) 開発区域の二面以上が幅員六m以上の道路に接していること。

III―5―2 第二号関係(公園、緑地又は広場に関する基準)

(1) 令第二五条第六号及び第七号の「公園、緑地又は広場」は、多数者が集まる用途の開発行為については、環境の保全、災害の防止、利用者の利便を確保するため必要なものであるが、法上、開発行為に伴い必要とされる公園等は、開発区域内の利用者のために必要なものであり、広域的な観点から必要とされる公園については、別途公共側で整備するものであるから、例えば大学等の建設を目的とした開発行為における公園等の整備については、大学等の敷地内に、学生・教職員等の利用を想定した緑地又は広場等が当該大学等の計画に基づき整備されれば足り、専ら一般公共の利用に供する公園の整備まで要求することは望ましくない。

(2) 令第二五条第三号、第六号及び第七号

ゴルフコース等の第二種特定工作物については、道路、公園等の公共空地の基準を適用するが、その本質が空地的、緑地的、平面的土地利用であることに鑑み、令第二五条第三号、第六号及び第七号については適用しないことが望ましい。

また、令第二五条第六号及び第七号の適用がない「主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為」には、大学等の野球場、庭球場、陸上競技場等に通常併設されると考えられる付属的な建築物が建設される場合が含まれるものと考えられる。

(3) 再開発型開発行為に関する公園等の基準の運用

再開発型開発行為に関する公園等の基準等の運用については、次の事項に留意することが望ましい。

1) 開発区域内において法第三三条に定める基準を満たす公園等と同等の機能を有すると認められる総合設計等に基づく公開空地等の確保が担保される場合には、公園等のための空地を公園管理者に移管せずに建築物の敷地として一体的に開発行為者に管理させても、実質的に良好な都市環境が確保されることから、建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制度により、開発区域内に公開空地等が確保され、引続き空地としての管理がなされることが確実な開発行為については、公園管理担当部局と協議の上令第二五条第六号ただし書を適用し、形式的に公園等の確保を求めなくても差し支えないこと。

2) 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は開発許可により面的な整備事業が施行された区域内の土地等、公園等が周辺において既に適正に確保された土地の二次的な開発については、同号ただし書に該当するものとして、二次的な開発に際して公園等を更に求める必要はないこと。

3) 総合設計制度又は特定街区制度により確保された公開空地等が、法第三六条第三項の工事完了公告の後においても、駐車場等に転用されず、法に基づく公園等の機能を実質的に保つことを担保するため、開発許可に際しての条件の付与等の措置を事案に応じて講ずるとともに、公開空地等の確保に関して、十分な担保措置がなされるよう建築確認担当部局又は都市計画担当部局と調整を図ること。

4) 総合設計の許可の事前審査と開発許可の事前協議手続は、建築確認担当部局と開発許可担当部局との十分な連絡調整を図りつつ並行して実施することとし、総合設計の許可が確実と見込まれる段階で開発許可を行うこと。

III―5―3 第四号関係(開発許可制度における水道の取扱い)

都道府県知事等は、法第三三条第一項第四号の基準については、開発区域の大小を問わず、開発行為を行おうとする者が当該開発区域を給水区域に含む水道事業者から給水を受けるものであるときは、当該開発行為を行おうとする者と当該水道事業者との協議が整うことをもって同号の開発許可基準に適合しているものと取り扱って差し支えない。

また、開発区域の面積が二〇ha未満の開発行為についても、当該開発区域を給水区域に含む水道事業者との協議を行わせることが望ましい。

III―5―4 第七号関係(擁壁の透水層の取扱い)

擁壁の透水層の取扱いについては、宅地造成等規制法施行令第一〇条、施行規則第二七条及び建築基準法施行令第一四二条により擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層を設ける旨規定されており、「砂利等」とは、一般的には砂利、砂、砕石等を用いているところであるが、石油系素材を用いた「透水マット」の使用についても、その特性に応じた適正な使用方法であれば、認めても差し支えない。

また、適正な使用方法等については、「擁壁用透水マット技術マニュアル」(平成三年三月 社団法人建築研究振興会)を参考とすることが望ましい。

III―5―5 第九号、第一〇号関係(環境への配慮義務)

(1) 法第三三条第一項第九号及び令第二八条の二の基準は、当該開発行為の目的、開発区域内の土地の地形等を勘案し、樹木の保存については一定規模以上の樹木又は樹木の集団の存する土地を当該開発区域内に予定された公園、緑地、隣棟間空地、緩衝帯等のオープンスペースとして活用することにより面的に保存することを趣旨とするものであり、また、表土の保全等については植物の生育の確保上必要な表土の復元等の措置を講じさせることを趣旨とするものであるから、その運用に際しては、開発行為を行う者に設計上あるいは工事の施行上過重な負担を課することとならないよう留意することが望ましい。

(2) 法第三三条第一項第九号及び第一〇号並びに令第二八条の二及び第二八条の三の基準の運用に際しては、開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運用と齟齬をきたさないように十分配慮する必要があり、開発許可の基準の趣旨は、樹木若しくは樹木の集団の保存措置又は緑地帯その他の緩衝帯の配置に関し、同準則を上回って求めている趣旨ではないことに留意することが望ましい。

(3) 開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、令第二八条の三に規定する「緑地帯その他の緩衝帯」には、原則として工場立地法第四条第一項第一号の「環境施設」が含まれるものであり、また、工場立地に基づく「工場立地に関する準則」の運用との調整に際しては、概ね国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって内側に配置されていればよいものと考えられる。

(4) 自然公園法等により指定される区域における開発行為については、安全上問題がない場合には、地域に生育する植物と同種の植物による緑化又は張芝、種子吹付等による緑化を行うこと及び雨水浸透への積極的な取組みを申請者に対し周知するとともに、自然公園等担当部局と連携し、法の技術的基準に適合する限り自然公園法等における許可基準及び指導に沿った運用を行うことが望ましい。

III―5―6 第一二号関係(申請者の資力・信用要件)

本号の規定による申請者の資力及び信用の有無の判断は、資金計画、過去の事業実績等を勘案して行うこととし、特に資金計画については、処分収入を過当に見積っていないかどうかに留意することが望ましい。

本号の規定に基づき申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用、又は能力があるか否かを審査する書類については施行規則で定められている資金計画書のほか法人の登記簿謄本(個人申請の場合は住民票)、事業経歴書、納税証明書に統一することとし、当該開発行為が適正に遂行されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外その他の書類の要求は行わないことが望ましい。

III―5―7 第一三号関係(工事施行者の能力)

本号の規定による工事施行者の能力の有無の判断は、当該工事の難易度、過去の事業実績等を勘案して行うことが望ましい。

また、本号の規定に基づき工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があるか否かを審査する書類については、法人の登記簿謄本、事業経歴書、建設業の許可証明書に統一することとし、当該工事が適正に遂行されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外その他の書類の要求は行わないとすることが望ましい。

III―5―8 第一四号関係(関係権利者の同意)

本号において、開発許可基準として「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意」が必要とされているが、運用に当たっては、下記事項に留意することが望ましい。

(1) 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」については、開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にある土地等について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者であること。なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認められる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を有しない開発区域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断される場合においては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、必要かつ合理的な範囲で開発許可手続とは別に説明、調整を行うよう申請者に対し指導を行うことが望ましいが、同意書の添付までは義務付けないよう適切な運用に努めること。

(2) 「相当数の同意」については、開発行為の事前協議の開始の段階において、開発区域内の関係権利者の同意を「相当数」を大幅に上回り求めることは、開発者に対し過大な負担となる可能性が高いので、事前協議と並行して関係権利者の同意の取得を求めるよう弾力的な運用に努めること。

(3) 「相当数の同意を得ていること」に該当する場合とは、開発行為をしようとする土地及び開発行為に関する工事をしようとする土地のそれぞれについて、概ね、1)同項同号に規定する権利を有するすべての者の三分の二以上並びにこれらの者のうちの所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得ており、かつ、2)同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積との合計が土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上である場合を指すものであること。

(4) 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付するものは同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権限に疑義がある等特別な理由がない限り、新規のものへの取り直しを要求することは適当ではないこと。

III―5―9 技術基準の強化

技術基準の強化を行う場合には、地域の実情等を十分勘案して行うことが必要であり、必要性の有無にかかわらず一律的な強化は行わないことや公的主体が整備することが適当な施設まで開発者に負担させないことなど、開発者に必要以上の負担を求めないよう留意する必要がある。

開発行為に伴い設置される公共施設についてはその適切な管理を確保することが重要であるが、特に、技術基準の強化により設置された公共施設については、原則公的主体に帰属させることとし、やむを得ず民有地のまま管理される場合であっても、当該公共施設の土地について分筆を行わせて区域の明確化を図り、管理協定を締結する等その適切な管理について特別な配慮をすることが望ましい。また、開発許可権者と公共施設管理者が異なることが想定される場合には、技術基準の強化の内容及び管理方法について関係部局と十分調整が行うことが望ましい。

これまで宅地開発等指導要綱で行政指導を行っていた制限については、政省令で定める基準に照らしてその内容を十分検討し、基準に合致するものは速やかに法に基づく条例による強化基準として定めることが適当である。政省令の基準を超える宅地開発等指導要綱に基づき、法の開発許可にからめて行政指導を行うことは、法律の趣旨から逸脱するものであることに留意する必要がある。

条例で技術的細目に定められた制限の強化を行うに当たっては、どのような開発行為についてどの程度の強化を行うか明確にすることが求められるところであり、単に「必要があると認める場合」等の極めて抽象的な表現で明確な基準を設けず裁量によって運用を行うことや専ら利便の増進の観点から強化を行うことは望ましくない。

(1) 令第二九条の二第一項第一号及び施行規則第二七条の四第一号関係

令第二九条の二第一項第一号及び施行規則第二七条の四第一号では、強化の対象を、令第二五条第二号、第三号、第五号、第六号(施行規則第二一条)、第七号、第二七条、第二八条第二号から第六号まで、第二八条の二、第二八条の三(施行規則第二三条の三)又は第二九条(施行規則第二四条、第二五条第二号、第二六条第四号又は第二七条)の技術的細目に定められた制限に限定しており、強化を行うことが不適切なもの、強化が見込まれないものについては対象外としている。また、横だし的な強化については、施行規則第二四条に定められた技術的細目に限り令第二九条の委任の範囲内で行えることとされており、それ以外の技術的細目については上乗せの強化についてのみ行えることとされている。

制限を強化は、「環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲」で行うこととされており、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが必要とされる特定の地域における、特定の開発行為について、制限の強化の対象とする項目及びその程度を限定して行う必要がある。従って、区域を限定せずに地方公共団体の行政区域全域を一律的に対象として制限を強化すること、制限の強化の対象とする開発行為の目的、規模等について限定せず一律的に制限を強化すること(特に小規模な開発行為についてまで一律的に制限を強化すべきかは慎重に検討を行うことが望ましい)、地方公共団体が自ら整備する以上の水準の公共施設等を求めること、開発事業者に著しい負担を求めることなどは法令の趣旨に反するものであると考えられる。

また、制限の強化は、法令上定められている技術基準に比べ特別な権利制限を課するものであることから、条例を制定する際には、強化の内容が必要な限度を超えないものであることについて、事前に地域住民や土地所有者等への十分な説明を行うことが望ましい。

(2) 令第二九条の二第一項第二号関係(令第二五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

道路幅員の強化を行う場合は、当該道路の利用状況、周辺の道路幅員の状況、公共団体の道路整備の方針等を十分勘案し、歩行者交通量が多い場所での歩道の設置、中高層建築物に接することによる交通量の増大に対応する等具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。

また、小区間の道路の幅員の強化についても、予定建築物等の用途等を勘案して緊急車両の通行を確保する必要がある場合、自動車交通量及び歩行者交通量を勘案して歩車道を分離する必要がある場合等具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。

(3) 令第二九条の二第一項第三号関係(令第二五条第三号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

二〇ha以下の開発行為であっても令第二五条第三号の制限を適用することを可能とするものであるが、市街化調整区域内の既存の一二m道路の周辺における立地基準の弾力的な運用(例えば法第三四条第八号の三、第八号の四等)と本号に基づく基準の強化とセットでの活用が考えられる。

(4) 令第二九条の二第一項第四号関係(令第二五条第五号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

通学路等においては片側一車線であっても歩車道分離を行うことが適当な場合もあるなど、自動車交通量及び歩行者交通量を勘案して、九m以下の幅員の道路についても歩車道分離を行わせることを可能とする趣旨である。

(5) 令第二九条の二第一項第五号関係(令第二五条第六号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

1) 住宅系開発については公園に限定した施設整備を求めることを可能とする趣旨であるが、一律的に限定するのではなく、例外規定を設ける等保存すべき緑地等に配慮した条例制定を行うことが望ましい。

2) ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能とする趣旨であり、設置すべき公園等の数や一箇所の面積については、開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。

3) 新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要がある場合や予定建築物の用途が中高層共同住宅である場合など三%を超える面積の公園等が特に必要な場合に限り、六%以内の公園等の設置を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一律的に強化するのではなく、予定建築物等の用途や区域等を限り定めることが望ましい。

(6) 令第二九条の二第一項第六号及び施行規則第二七条の二関係(令第二五条第七号及び施行規則第二一条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

1) 施行規則第二七条の二第一項第一号関係

ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能とする趣旨であり、設置すべき公園等の数や一箇所の面積については、開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。

2) 施行規則第二七条の二第一項第二号関係

新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要がある場合や予定建築物の用途が中高層共同住宅である場合など三%を超える面積の公園等が特に必要な場合に限り、六%以内の公園等の設置を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一律的に強化するのではなく、予定建築物等の用途や区域等を限り定めることが望ましい。なお、三%を超える公園等の設置を求める場合は、三%を超える部分について、そのすべてを公園に限定する必要はなく、予定建築物等の用途や周辺の状況等を勘案して緑地や広場でもよいこととする運用が可能である。

3) 施行規則第二七条第二号関係

施行規則第二一条第二号は、五ha以上の開発について大規模な公園の設置を求める規定であるが、設置すべき公園の箇所数及び一箇所あたりの面積の最低限度について、予定建築物の用途や開発区域の周辺の公園の整備状況等を勘案して強化を可能とする趣旨である。

(7) 令第二九条の二第一項第七号関係(令第二七条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

公益的施設については、公共施設と比較して、開発区域内に確保することが必要不可欠であるとはいい難いものであり、地方公共団体において整備すべきことが原則であるが、もっぱら開発区域内の住民が利用するごみ収集場等開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な身の回り施設については、開発行為の規模にかかわらず設置を求めるを可能とするの趣旨である。

「開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な身の回り施設」の範囲に何が含まれるかは、公益的施設の内容が多岐にわたるものであることから開発行為の規模・内容や地域の実情に応じ適切に判断することが望ましい。

(8) 令第二九条の二第一項第八号関係(令第二八条第二号から第六号までの技術的細目に定められた制限の強化の基準)

「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通常の気候の地域に比べてがけ崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」については、例えば傾斜の多い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてがけ崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。

(9) 令第二九条の二第一項第九号関係(令第二八条の二第一号の技術的細目において定められた制限の強化の基準)

「保存の措置を講ずべき樹木」については、地域の希少な樹木や県木等が考えられるが、「優れた自然環境の保全」が特に必要である区域に限定して強化を行うこととし、開発者に過度の負担とならないように留意することが望ましい。

(10) 令第二九条の二第一項第一〇号関係(令第二八条の二第二号の技術的細目において定められた制限の強化の基準)

花崗岩地域等表土が薄い地域等の特定の場所について一〇〇〇m2以下の規模であっても表土を保全する必要がある場合などについて強化を可能とする趣旨である。

(11) 令第二九条の二第一項第一一号及び施行規則第二七条の三(令第二八条の三及び施行規則第二三条の三の技術的細目において定められた制限の強化の基準)

現行の緩衝帯の幅員の規制については、工場立地法の環境施設の設置規制と整合が図られた規制となっているが、制限の強化を行う場合にあっても工場立地法の運用と齟齬を来たさないように十分配慮することが望ましい。

(12) 施行規則第二七条の四第二号関係(施行規則第二四条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

施行規則第二四条の道路に関する技術的細目については、上乗せに限らず、横だしを含めて制限の強化を可能とするものである。「上乗せ」の例としては、例えば、水はけの悪い地域については、アスファルト舗装又はコンクリート舗装を義務付けること、積雪寒冷地については、交通の安全上縦断勾配を九%以下に引き下げること、「横だし」の例としては、多雪地帯については除雪スペースを要求すること、高齢者や子供の多い地域において九%以上の縦断勾配を認める場合はすべり止めを設けることなどが考えられるが、横だしを行う場合は、令第二九条の委任の範囲内に限定されることに留意すること。

(13) 施行規則第二七条の四第三号関係(施行規則施行規則第二五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

公園等が自動車交通量の激しい道路等に接する場合でなくとも、バイク、自転車等の進入を防ぐため、利用者の安全の確保を図るための措置を講ずる必要性がある場合が想定されるため、強化を可能としたものである。

(14) 施行規則第二七条の四第四号関係(施行規則第二六条第四号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

公共の用に供する排水施設については、周辺の排水施設の整備水準と整合を図るために強化を行うべきであり、周辺の排水施設の整備水準を超えた水準を求めることは行き過ぎであることに留意すること。

(15) 施行規則第二七条の四第五号関係(施行規則第二七条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通常の気候の地域に比べてがけ崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」については、例えば傾斜の多い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてがけ崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。

III―5―10 技術基準の緩和

技術基準を緩和する場合にあっては、開発行為の便宜を図るという観点ではなく、法律上の技術基準をそのまま適用することによる開発者の負担の大きさや緩和を行った場合の開発区域の周辺への影響などを勘案して、必要な場合に限定的に行うことが望ましく、所管下市町村とも十分に調整を行うとともに、次の事項に留意することが望ましい。

(1) 令第二九条の二第二項第一号関係

令第二五条第二号及び第六号以外制限は、環境の保全上、災害の防止上不適切であるか、利便の増進を妨げるおそれが大きいことから緩和の対象とはされていない。

(2) 令第二九条の二第二項第二号関係(令第二五条第二号の技術的細目において定められた制限の緩和の基準)

現行の開発許可の技術基準において四m道路が認められるのは、小区間で通行上支障がない場合、既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為の場合に限られているが、既成市街地においては周辺に四m道路しか存在せず、また、公共団体による道路の拡幅も予定されていない場合があり、このような場合に、六m道路を整備させても道路ネットワークとして実質的な意味がないことから、緩和を可能とするものである。

(3) 令第二九条の二第二項第三号関係(令第二五条第六号の技術的細目において定められた制限の緩和の基準)

「設置を予定している場合」とは、予算上の位置づけ、整備計画上の位置づけ等様々な場合が想定されるが、開発区域内に比較的小規模な公園等を設置する効用と整備が遅れてもまとまった公園等が整備される効用とを考えて基準を設けることが望ましい。例えば、緩和の対象となる区域、開発行為の規模、公園等の整備見込みの時期(開発工事完了後○年以内に公園等が整備が見込まれる等)、整備が見込まれる公園等からの離隔距離を定める等の基準が考えられる。

III―5―11 最低敷地規模規制

いわゆるミニ開発を防止し、良好な環境を形成するため、新たに技術基準として追加されたものであるが、一定の敷地規模を確保する必要性は、地域特性に大きく左右されるものであるため、他の技術基準のように全国一律に義務付けることとはせず、基準の運用自体を条例に委ねたところである。また、最低敷地規模規制が財産権に対する制約となることから、その範囲を明確化させるため、区域、目的(自己用又は非自己用)、予定建築物の用途を限って定めることとされている。

制限の内容については、原則二〇〇m2を超えないこととし、市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、二〇〇m2を超え三〇〇m2以下の規制を実施することも可能とされるものである。

最低敷地規模規制は、周辺の環境との調和も念頭に置いた規制であることから、開発区域周辺の敷地の大部分が狭小な敷地である場合にあっては、周辺の敷地に比べ過大な敷地規制を求めることは望ましくない。また、最低敷地規模規制は、建築確認で最終的に担保されるものであることから、条例制定の際に建築確認部局と十分調整を行うとともに六〇条証明書を活用することが望ましい。

III―6 法第三四条関係

III―6―1 一般的事項

本条は、市街化調整区域において例外的に認められる開発行為を規定したものであり、開発許可制度のポイントをなす規定であるので、その適正な運用について特に留意することが重要である。各号の運用に関しての考え方は、次のとおりであるが、処分に当たっては、各号該当の有無について、十分慎重な審査を行うことが望ましい。

III―6―2 第一号関係

(1) 本号は、その趣旨から、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象とすると認められるものに限定すべきものと解されるので、著しく規模の大きい店舗等は、この点からチェックすることが望ましい。

(2) 本号に該当するものとして、日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業等が考えられるが、当該地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用に供するものとして同種の状況にある地域においては通常存在すると認められる建築物の用に供する開発行為は、許可の対象として取扱って差し支えないものと考えられる。従って、はり、きゅう、あん摩等の施設である建築物、ガソリンスタンド及び自動車用液化石油ガススタンド(主としてその周辺の市街化調整区域内に居住する者の需要に応ずるとは認められないもの、例えば、高速自動車国道又は有料道路に接して設置されるガソリンスタンド並びに自動車用液化石油ガススタンド等を除く。)、自動車修理工場、農林漁業団体事務所、農機具修理施設、農林漁家生活改善施設等は、本号に該当するものとして取り扱うことが可能であると考えられる。

(3) 本号に該当するもののうち令第二二条第六号に該当するものは、許可が不要であるので留意することが望ましい。

(4) 本号の運用に当たり、市街化区域からの距離要件、同業種間の距離要件、業種ごとの支持世帯数、集落の隣近接要件、建築物に係る敷地規模、建築物の規模制限等を設けている例があるが、本号は、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者を主たるサービス対象とすると認められるものに許可を与える趣旨であり、これら基準を一律に適用した場合、合理性を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意するとともに、特に市街化区域からの距離を一律に定め運用している例、同業種間の距離を一律に定め運用している例については、法の趣旨に照らして行き過ぎた運用とならないよう基準自体の見直しを検討することが望ましい。

III―6―3 第二号関係

(1) 「鉱物資源の有効な利用上必要な建築物」には、鉱物の採掘、選鉱その他の品位の向上処理及びこれと通常密接不可分な加工並びに地質調査、物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開発事業の用に供するもの、すなわち、日本標準産業分類D―鉱業に属する事業及び当該調整区域において産出する原料を使用するセメント製造業、生コンクリート製造業、粘土かわら製造業、砕石製造業等に属する事業に係る建築物が該当し、鉄鋼業、非鉄金属製造業、コークス製造業、石油精製業等は該当しないものと考えられる。

(2) 「観光資源の有効な利用上必要な建築物」には、当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上必要な施設、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設その他これらに類する施設で、客観的に判断して必要と認められるものが該当するものと考えられる。

(3) 「その他の資源」には、水が含まれるので、取水、導水、利水又は浄化のため必要な施設は、本号により許可することが考えられる。なお、当該水を原料、冷却用水等として利用する工場等は、原則として本号には該当しないが、当該地域で取水する水を当該地域で使用しなければならない特別の必要があると認められるものは、本号に該当するものと考えられる。

III―6―4 第四号関係

農産物等の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物としては、当該市街化調整区域における生産物を主として対象とする次のような業種の用に供するための開発行為が該当するものと考えられる。

畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜かん詰・果実かん詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製造業、精穀・精粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でん粉製造業、一般製材業、倉庫業

III―6―5 第六号関係

(1) 本号は、市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等で、これら事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築等をすることが必要なものについては、その建築等のための開発行為を特別の必要があるものとして許可し得ることとしたものであるが、事業活動の効率化の判断に際しては、既存の事業の質的改善が図られる場合のみならず事業の量的拡大を伴う場合も含め許可の対象として取扱って差し支えない。

(2) 「密接な関連を有する」とは、市街化調整区域内に立地する既存工場に対して自己の生産物の五割以上を原料又は部品として納入している場合であって、それらが既存工場における生産物の原料又は部品の五割以上を占める場合等具体的な事業活動に着目して、生産、組立て、出荷等の各工程に関して不可分一体の関係にある場合が考えられる。

III―6―6 第七号、第八号関係

令第二九条の二及び第二九条の三に規定する建築物等は、次のとおりである。

(1) ガソリンスタンド及び自動車用液化石油ガススタンド(第一号に該当するものを除く。)

(2) ドライブイン等の沿道サービス施設で、適切な位置に建設されるもの

(3) 火薬類製造所又は火薬庫で、火薬類取締法に規定する保安距離の確保等の観点からみて、やむを得ないと認められるもの

III―6―7 第八号の三関係

(1) 本規定は、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつ、おおむね五〇戸以上の建築物が連たんしている区域は、既に相当程度公共施設が整備されており、又は、隣接、近接する市街化区域の公共施設の利用も可能であることから開発行為が行われたとしても、積極的な公共投資は必ずしも必要とされないとの考えで設けられたものである。区域の設定にあっては市街化区域に隣接又は近接していること、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められること、おおむね五〇戸以上の建築物が連たんしていること、これらの要件すべてを満たす区域を設定する必要があり、いずれかの要件のみ満たすだけの区域設定は行うことはできない。また、市街化調整区域が用途地域等、都市施設の都市計画決定、市街地開発事業が予定されないという基本的な性格を踏まえて、開発が行われることによりスプロールが生じることのないよう、開発区域の周辺の公共施設の整備状況や市街化調整区域全域における土地利用の方向性等を勘案して適切な区域設定、用途設定を行うことが望ましい。

(2) 市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつおおむね五〇戸以上の建築物が連たんしている区域の判断については次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 「市街化区域に隣接」する地域とは、市街化区域に隣りあって接している地域であること。

2) 「市街化区域に近接」する地域とは、当該市街化調整区域の規模、奥行きその他の態様、市街化区域との位置的関係、集落の形成の状況に照らして判断されるものであるが、市街化区域との境界線からの距離をもって判断する場合は、少なくとも、当該距離が数百メートル程度の範囲内の区域は近接する地域に含まれること。

3) 「自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」とは、地形、地勢、地物等の状況及び文教、公益、利便、交通施設等の利用状況等に照らし、市街化区域と一体的な関係をもった地域をいうこと。

4) 「自然的条件」については、河川、山林、高速道路等が存し、かつ、明らかに日常生活圏が分断されているか否かという観点から判断すること。

5) 「社会的条件」については、同一の字、町内会組織、小学校区等の生活圏単位のほか、住民の日常生活に密接に関連する生活利便施設、公益的施設又は利用交通施設の利用形態の共通性等に照らし、総合的に判断すること。

6) 「おおむね五〇以上の建築物の連たん」する区域を条件とすることについては、建築物が一定度集積し市街化が進んでいること、また、公共施設の整備もある程度進んでいると考えられる区域であるからである。これに対し、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的日常生活圏を構成していると認められる地域であっても、建築物が一定程度集積していない地域においては、一般的に公共施設の整備がそれほど進んでいないと考えられ、このような地域において開発行為を原則容認していくことは、新たな公共投資を要する可能性を生じさせるものであり、このような区域を対象とすることは、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域の趣旨に反するものであること。

(3) 令第二九条の六において、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつおおむね五〇戸以上の建築物が連たんしている区域には、原則として、優良な農地等、優れた自然の風景を維持する等のため保全すべき区域、災害の発生のおそれがある区域を含まないこととされている。具体的には、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)、農地法に基づく農地転用が見込まれない農地(甲種農地及び第一種農地)、森林法に規定する保安林等の区域が考えられる。また、当該区域は市街化調整区域の他の地域への影響が大きいものであることに鑑み、都市計画区域マスタープラン等との整合を図りつつ環境の保全にも配慮した運用を行うことが望ましく、関係部局との調整を含め適切な運用を行うことが望ましい。

この他、区域指定に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 条例で区域を指定する際に、農地等が含まれる場合には、農林漁業との健全な調和を図り、また、農地転用許可事務と相互の事務処理の円滑化を図る観点から、開発許可担当部局と農地転用担当部局の間において十分連絡調整を行うことが望ましいこと。また、当該区域内に四haを超える農地等が含まれるときには、都道府県農地転用担当部局を通じて地方農政局農地転用担当部局との間において十分連絡調整を行うこと。

2) 条例で指定する区域には、原則として、森林は含めないことが望ましいが、例外的に含まれる場合であっても、その森林は宅地に介在する森林に限ること。なお、当該区域にやむを得ず森林が含まれることとなる場合には、都道府県の開発許可担当部局は林務担当部局と十分調整を行うこと。また、やむを得ず国有林野及び公有林野等官公造林地が含まれることとなる場合には、都道府県の開発許可担当部局は関係森林管理局と十分調整を行うこと。

(4) 当該区域の指定に当たっては、技術基準の強化や建ぺい率、容積率等の建築規制等を併せて実施することによりスプロールのおそれが生じない場合にも区域に編入することは可能と考えるが、この場合には、法第四三条の建築許可の際に公共施設の整備を求めることができないことに留意することが望ましい。

(5) また、環境上支障がある用途については、隣接又は近接する市街化区域の用途を参考に定めることも考えられるが、周辺の区域の状況、まちづくりの方針等に照らして適切に定めることが望ましく、用途の概念については、法及び建築基準法で定められている用途地域等における定め方を参考にすることが望ましい。また、商工行政との整合性の確保の観点から、関係部局と十分連絡調整を行うとともに、商工関係者等住民からも幅広く意見を求めることが望ましい。

III―6―8 第八号の四関係

(1) 開発審査会の審査基準のうち定型的なものは原則条例化することが可能であり、実務の積み重ねがあるものは条例化の対象となるものと考えられる。

条例の内容は、区域、目的、予定建築物等の用途の組合わせで定められるが、開発審査会の基準に技術基準等に関する特別な条件を設けている場合は、これらの条件についても条例等により明示することが望ましい。

条例の制定は、開発許可基準の明確化と開発許可手続の迅速化、簡素化に資するものであることから、開発審査会で包括承認等の取扱いを行っている開発行為については積極的に条例の対象とすることが望ましい。

(2) 審査基準として定められているものの他にも定型的なものであれば開発審査会の承諾を受けて条例化することも可能であり、既存集落の計画的な整備等について都市計画区域のマスタープラン等と整合を図りつつ条例の制定を行う等地域の実情に沿った運用を行うことが望ましい。条例制定に当たっては、開発審査会の承諾の他、所管下市町村の意向に十分配慮することが望ましい。

(3) 条例で区域を指定する場合には、七(3)と同様の措置を講ずることが望ましい。また、商工行政との整合性の確保の観点から、関係部局と十分連絡調整を行うとともに、商工関係者等住民からも幅広く意見を求めることが望ましい。

III―6―9 第九号関係

(1) 「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用することをいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会社が従業員宿舎の建設のために行う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のために行う開発行為は、これに該当しないものと考えられる。

(2) 「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、また、文理上この場合は住宅を含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しないことはもちろん、貸事務所、貸店舗等も該当しない。これに対し、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、企業の従業員のための福利厚生施設等は該当するものと考えられる。

(3) 開発行為を行うため農地法第五条の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、市街化調整区域となる前に当該許可を受けていることが望ましい。

(4) 本号の届出をした者の地位は、相続人その他の一般承継人に限り承継し得るものとして差し支えない。

III―6―10 第一〇号イ関係(一般則)

法第三四条第一〇号イによる許可の運用については、次の各要件に該当することを基本的考え方とし、市街化区域内における市街化の状況等からみて当該都市計画区域内において計画的な市街化を図る上に支障がないと認めるものについて、許可するように取り扱うことが望ましい。また、市街化調整区域における影響に鑑みて、都市計画区域のマスタープラン等との整合に十分注意することが望ましい。

(1) 市街化区域内における市街化の動向からみて、当該開発区域の位置及び予定建築物の用途が、合理的な土地利用を図る上で支障とならないこと。

(2) 当該開発区域の大部分が、集団的優良農地、災害防止のため保全すべき土地、近郊緑地特別保全地区等として積極的に保全すべき土地でないこと。

(3) 当該開発行為の位置及び自然的条件からみて、交通施設、排水施設その他の施設の計画に支障をきたすおそれがないこと。

(4) 当該開発行為に関して必要となる公共施設等を、開発行為を行う者が自らの負担において整備すること。

(5) 一定の期間内に良好な宅地として造成されることが確実であること。

(6) 宅地需給が逼迫していると認められる都市計画区域及び市街化区域内における宅地供給の状況に照らし市街化調整区域でも特にこれを促進する必要があると認められる都市計画区域において行おうとする開発行為に対する法第三四条第一〇号イの適用に関しては、上記(1)から(5)の趣旨を踏まえ、開発行為を行おうとする者との事前の協議を積極的に行う等によりその適切な運用を図ることが望ましい。

(7) 地域における居住環境の改善等に著しく寄与すると認められ、かつ、地域の他の土地利用計画等に照らして適切であると認められる計画的な開発に対しては、積極的に法第三四条第一〇号イの審査の対象とすることが望ましい。

(8) 特に、地区計画や建築協定の策定を伴う開発行為であって他の土地利用規制との調整を了したものについては、開発区域の特性にふさわしい良好な環境が将来にわたって保持されるものであることから、法第三四条第一〇号イの運用については、特段の配慮を行うことが望ましい。また、地区計画や建築協定の策定を伴うことにより、隣接又は近接して行われる複数の計画的な開発が相互に連携し、一体的でより良好な環境の市街地の形成が図られると認められる場合であって、当該開発事業者の連名による一つの許可申請が行われるときには、複数の計画的な開発を一体として開発規模要件を適用し、法第三四条第一〇号イの積極的な運用を図るよう努めることが望ましい。なお、「近接」の判断については、複数の開発区域の間に道路、小規模な公園等の公共施設が介在する場合を意味しており、各々の開発区域相互がそれら介在する公共施設を含めて全体として計画的かつ一体的に設計されていると認められる場合に適用することが望ましい。

(9) 開発行為に係る許可と同時又は許可後工事完了公告を行うまでの間に当該開発行為を前提とした建築協定が策定された後、当該開発行為が行われないことが明らかとなった場合には、速やかにこれに対応した当該建築協定の変更を行うよう開発事業者等を指導すること。

(10) 集落地域整備法第三条の集落地域においては、集落地区計画により営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用が図られるよう努めること。

(11) 次に掲げる場合は、あらかじめそれぞれ各項目の括弧内に掲げる者の意見を聴く(2)の場合にあっては当該者に連絡する)等その取扱いに留意することが望ましい。

1) 公共用飛行場の周辺において主として住宅の建築の用に供する目的で開発行為が行われる場合であって、当該開発区域において航空機による著しい騒音被害が発生するおそれがあると認められる場合(関係の地方航空局及び空港担当部局)

2) 防衛施設の周辺において開発行為が行われることにより、当該防衛施設に関連して騒音、振動その他の著しい被害の発生を招くおそれがあると認められる場合(防衛施設庁の関係施設局)

3) 総合治水対策特定河川及びこれに準ずると認められる河川の流域の土地の区域で開発行為が行われることにより、下流において溢水、湛水等による災害が発生するおそれがある場合(関係の河川管理者)

4) 河川氾濫区域、海岸高潮浸水予想区域、砂防指定地、地すべり防止区域若しくは急傾斜地崩壊危険区域内の土地又は土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所若しくはこれらに隣接する土地の区域で開発行為が行われることにより、溢水、湛水等による災害が発生するおそれがある場合(関係の河川管理者、海岸管理者又は地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局若しくは都道府県の砂防、地すべり防止等の担当部局)

5) 住宅の建築の用に供する目的で開発行為が行われる場合であって、当該開発区域において既存の乗合バス等の大量公共交通機関を利用することが著しく困難であると認められるとき。(関係の陸運局又は陸運事務所)

III―6―11 第一〇号イ(令第三一条ただし書)

都市計画法施行令第三一条ただし書に基づく規則の制定及びその適正な運用について、特に、主として住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為のうち、地域における居住環境の改善等に著しく寄与すると認められ、かつ、都市計画区域マスタープラン、地域の土地利用計画等地域開発に関する構想等に照らして適切であると認められるものについては、積極的に同規則に基づく審査の対象とする等により制度の適切な運用を図ることが望ましい。また、規則適用開発行為について許可を行おうとするときは、あらかじめ都市計画担当部局に連絡することが望ましい。

令第三一条ただし書に基づく規則の制定及び開発許可事務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

(1) 規則の制定

1) 規則の制定又は改廃については、あらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに、関係部局間においても十分調整を行うこと。

2) 令第三一条ただし書の規定により「区域」を限る場合には、原則として都市計画区域を単位として行うこと。

3) 規則の制定又は改廃に当たり、首都圏の近郊緑地保全区域、近畿圏の保全区域又は中部圏の保全区域が対象区域内に存する場合においては、その取扱いを慎重に行うとともに、法第三四条第一〇号イの趣旨を踏まえ、環境の保全、上水道の円滑な整備等の観点からあらかじめ環境、水道及び都市計画担当部局と連絡調整を行うこと。

また、投機的な土地取引の防止の観点から国土利用計画担当部局に対しては、その旨連絡すること。

(2) 対象となる開発行為

「産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又は増進に著しく寄与する開発行為」には、原則として次に掲げるものが該当すると考えられる。

1) 主として住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為

イ 主として地域住民の居住の用に供する目的で行われるもの

ロ 人口の流出等による地域社会の停滞等を防止するため新規住民の積極的な導入及び定着を図ることを目的として行われるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、地域の経済社会活動の活性化、地域社会の整備、発展等に著しく寄与すると認められるもの、計画的な住宅地の開発を誘導すべきことにつき都市計画担当部局が農林担当部局と農林業上の土地利用及び水利用との調整を了している区域において行われるもの

2) 主として住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行われる開発行為については、次のような地域の振興又は発展を図るための計画で、想定される開発行為の内容、位置、規模等がある程度具体的に定められているものに基づき行われるものについて、許可の対象とすることが望ましい。

イ 法律に基づき策定された計画

ロ 都道府県知事が策定した計画

ハ 市町村が策定した計画で、都道府県知事の認定、承認等を受けたもの。なお、「認定、承認等」には法令等に根拠のあるもの以外のものが含まれるので、この場合においては、開発許可担当部局において、関係部局への通知を含め円滑な事務処理を行うよう十分配慮すること。

ニ 市町村議会の議決を経て策定された計画で、都道府県の定める中長期の整備開発計画等の上位計画と整合性がとれているもの

3) 令第三一条本文の要件を満たす開発行為として許可の対象となり得る規模及び内容を備えた開発構想(当該開発構想の対象区域に関して、土地の取得状況、公共施設の管理者の同意等の調整の進渉状況、工事資金調達の見通し等を勘案し、その実現が確実と認められるものに限る。)に基づき、その段階的な施行として行われるもの

4) 主として住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行われる開発行為と一体として行われるものその他鉄道若しくは軌道の駅、大学等の公共公益施設又は地域の振興に寄与すると認められる工場、研究所等の新設、増設等に関連してこれらの施設と一体的な整備を図ることを目的として行われるもの

(3) (2)以外に、特に次の要件に該当するものについて運用することが望ましい。

1) 原則として、市街化区域又は市街化調整区域内の既成市街地若しくはこれに準ずる既存集落(以下「市街化区域等」という。)に隣接し、又は近接する地域(主として住宅の建築の用に供する目的で行われる開発行為にあっては、経済的社会的諸条件から市街化区域等と一体的な日常生活圏を構成するものとして計画的な整備を図ることが適当と認められる地域であること。)において行われるものであること。

ただし、次のような場合には、関係部局等と関係事項につき調整のうえこれによらないことができるものであること。

イ 市街化区域等に隣接し、又は近接する地域に優良農用地等が集団的に存在し、かつ、その外延部に遊休地等が存在する場合であって、当該遊休地等を活用することがその地域の土地利用上適切と認められる場合

ロ 工場の移転跡地等の既存の宅地を活用する場合

ハ 研究施設等の特別な施設で、その施設の性格からこれによることが適当でないと認められるものの設置を目的とする場合

なお、「これに準ずる既存集落」とは、鉄道若しくは軌道の駅又は市町村役場、区役所若しくはこれらの支所等の公共施設が存するものを指すこと、「関係部局等と関係事項につき調整のうえ」とは、開発区域内に農地若しくは採草放牧地、これらの土地以外の土地で農用地区域内に含まれるもの又は地域森林計画対象民有林が存する場合に、あらかじめ農林担当部局と協議、調整を図ることを指すものであり、開発構想の対象区域全体について一括して調整を行うものとすること。

2) 開発行為に伴い必要となる道路、義務教育施設、水道等の公共公益施設が周辺の地域に適切に配置、整備されており、かつ、その容量からみて当該開発行為を受け入れる余裕があること(当該開発行為と併せてこれらの施設の増改築等が行われることにより、これと同等以上の状態になることが確実と認められる場合を含む。)。

3) 周辺の地域における農林業との土地利用及び水利用の調整が十分図られていること。

4) 2)及び3)に関連して、特に排水問題について周辺の土地改良区と十分調整が図られていること。

5) 市街化区域に立地しないことについて相当の理由があると認められること。なお、この趣旨は、市街化調整区域への立地の可否について法第三四条第一〇号ロの「市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの」と同程度の判断を求めるものではない。

6) 周辺における市街化を誘発するおそれがないと認められること。

7) 次に掲げる場合は、1)から6)に併せて、あらかじめそれぞれ各項目の括弧内に掲げる者の意見を聴く(イの場合にあっては当該者に連絡する)等その取扱いに留意すること。また、(1)4)に掲げる保全区域等が開発区域内に存する場合並びに下記イ及びロに掲げるもののほか開発行為が行われることにより騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等による環境の悪化が生じるおそれのある場合にも、慎重な審査を行う等その取扱いに留意すること。

イ 公共用飛行場の周辺において主として住宅の建築の用に供する目的で開発行為が行われる場合であって、当該開発区域において航空機による著しい騒音被害が発生するおそれがあると認められる場合(関係の地方航空局及び空港担当部局)

ロ 防衛施設の周辺において開発行為が行われることにより、当該防衛施設に関連して騒音、振動その他の著しい被害の発生を招くおそれがあると認められる場合(防衛施設庁の関係施設局)

ハ 総合治水対策特定河川及びこれに準ずると認められる河川の流域の土地の区域で開発行為が行われることにより、下流において溢水、湛水等による災害が発生するおそれがある場合(関係の河川管理者)

ニ 河川氾濫区域、海岸高潮浸水予想区域、砂防指定地、地すべり防止区域若しくは急傾斜地崩壊危険区域内の土地又は土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所若しくはこれらに隣接する土地の区域で開発行為が行われることにより、溢水、湛水等による災害が発生するおそれがある場合(関係の河川管理者、海岸管理者又は地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局若しくは都道府県の砂防、地すべり防止等の担当部局)

ホ 住宅の建築の用に供する目的で開発行為が行われる場合であって、当該開発区域において既存の乗合バス等の大量公共交通機関を利用することが著しく困難であると認められるとき。(関係の陸運局又は陸運事務所)

III―7 法第三四条第一〇号ロ関係

法第三四条第一〇号ロ及び令第三六条第一項第三号ホの規定の運用については、優良な農地等、優れた自然環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域など保全することが適当な区域を除き、法第三四条の趣旨に照らしながら、画一的な運用ではなく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましい。第一号から第一〇号イまでに該当しない開発行為については、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、必要があれば技術基準を適切に定めるなどして、当該開発行為又は建築行為の予定建築物等の用途(法及び建築基準法で定められている用途地域等における定め方を参考にすることが望ましい。)、目的、位置、規模等を個別具体的に検討して、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、許可しても差し支えなく、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが望ましい。

この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるものとして、次のような建築物の用に供する開発行為が考えられる。

(1) 農家世帯の分家に伴う住宅等

市街化調整区域において自己の土地を所有しつつ継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表される世帯がその世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為については、当該地域における土地利用上調和のとれた範囲内で行われる限り必ずしも市街化の促進として取り扱うべきでなく、また当該市街化調整区域に土地を保有しながら別途市街化区域に求めさせることは適当でないとの観点から当該世帯の世帯構成員の生活権を保障する趣旨であるので、許可対象となる土地、許可を受け得る者の範囲、新規の住宅確保の必要性の判断等に当たってはこの趣旨を十分踏まえて取扱うことが望ましい。

具体的運用に当たっては次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 許可の対象となる土地については、当該区域区分に関する都市計画の決定前から引続いていわゆる本家たる世帯が保有している土地であることを原則とするが、当該区域区分に関する都市計画の決定後農振法に規定する農業振興地域内にある土地の交換分合により取得した土地等についてはこれに含めて差し支えない。

2) 許可は原則として既存集落又はその周辺の地域において行うこと。

3) 許可を受け得る者の範囲については、その趣旨に沿う者であれば二、三男に限らず合理的事情の存する世帯構成員一般として差し支えない。この場合における「合理的事情の存する世帯構成員」とは、民法第七二五条に定める親族の範囲に該当する者であって原則として相続又は贈与により当該土地の所有権等を取得するいわゆる本家の世帯構成員であったものであるので、いわゆる跡取りを含むほか、娘むこ予定者も世帯構成員であった娘と一体として認められる者と考えて差し支えない。

また、Uターン等に係る者の地域への定住を阻害する必要はなく、許可を受け得る者の範囲については、従前同一の世帯構成員として同居の事実があれば足り、許可申請の時点において必ずしもいわゆる本家に同居している場合に限る必要はない。

4) 許可に当たっては、例えば、結婚その他独立して世帯を構成する合理的事情、勤務地、予定建築物の規模等の適正さ、過去における同様の申請の有無等に照らして必要性及び確実性を判断するのが望ましく、分家住宅の名目であれば半ば自動的に許可するような運用は望ましくない。

(2) 本家たる世帯が非農家の場合の分家住宅

いわゆる本家たる世帯が非農家の場合の分家住宅であっても市街化調整区域における既存集落及びその周辺の地域に当該区域区分に関する都市計画の決定前から引続きその生活の本拠を有しているいわゆる本家が当該区域区分に関する都市計画の決定前から保有していた土地において新たに世帯を分離する合理的事情が存する場合についてまで一律にこれを排除する趣旨ではないので、農家の分家住宅に係る(1)に掲げる要件の判断を含め、個別具体的に判断してやむを得ないものと認められる場合には許可して差し支えない場合もあると考えられる。

(3) 市街化調整区域に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で建築される建築物

収用対象事業の施行による代替建築物については、適切な規模等のもので適切な位置に建築される限りそれ自体市街化の促進として捉える必要はなく、また、従来より市街化調整区域に存していた建築物の移転先を一律に市街化区域に求めさせることも著しく適切を欠くとの趣旨であり、公共事業の円滑な執行及び被収用者の生活権の保障と十分調和を図りながら具体的事務の運用に当たることが望ましい。

具体的運用に当たっては次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 代替建築物の位置については、その用途及び地域の土地利用に照らし適切なものであること。

2) 農用地区域内の土地等でないこと等地域の土地利用と調整のとれたものであること。

3) 敷地が従前とほぼ同様の規模であり、予定建築物が周辺の土地利用及び環境と調和のとれたものであること。

(4) 市街化区域に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で市街化調整区域に建築される建築物

密集市街地等より市街化区域内に適地を確保することが困難である場合、被収用者において従前から代替予定地としてではなく、市街化調整区域に(3)に掲げる要件に鑑みて適切な土地を保有しておりあえて市街化区域に求めさせる合理的事情に乏しい場合、許可権者との調整を踏まえ起業者において適切な土地をあっせんする場合等やむを得ない場合は許可しても差し支えない。

(5) 社寺仏閣及び納骨堂

原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設を対象とするものとし、通常既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等を構成する建築物を典型例とするが、その他の宗教活動上の施設(原則として宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに付属する社務所、くり等規模、構造、設計等がこれら宗教活動上の必要に照らしてふさわしいものとし、宿泊施設及び休憩施設は原則として含まない。)であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するものを含むものと考えられる。

(6) 研究対象が市街化調整区域に存在すること等の理由により当該市街化調整区域に建設することがやむをえないと認められる研究施設

(7) 第一号から第九号までの規定により許可を受けた開発行為に係る事業所又は従前から当該市街化調整区域に存する事業所において業務に従事する者の住宅、寮等で特に当該土地の区域に建築することがやむを得ないと認められるもの

(8) 土地区画整理事業の施行された土地の区域内における建築物

(9) いわゆる既存集落であって当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないものと認められる自己用住宅

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 「既存集落」とは、地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落であって、相当数の建築物が連たんしているものをいう。この場合において当該集落の範囲の認定等に当たっては、例えば町村合併前の旧町村役場を中心として発達した集落、主要道路の沿線に発達した集落等当該集落の形成発展の態様を踏まえ実状に即した取扱いをすること。

2) 許可申請者において当該区域区分に関する都市計画が決定される前から保有していた土地(保有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること。

3) 原則として自己の居住の用に供する一戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計等のものであること。

4) 現在居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情がある場合、停年、退職、卒業等の事情がある場合等社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること。

(10) 地区集会所その他法第二九条第一項第三号に規定する施設に準ずる施設である建築物

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 地区集会所、集落青年館、公民館(社会教育法によるものを除く。)等準公益的な施設である建築物であること。

2) 町内会、自治会等の自治組織において運営され、適正な管理が行われるものであること。

3) レジャー的な施設その他他の目的の建築物と併用されるものでないこと。なお、農林漁業生活改善施設その他の制度的に当該施設の公益性が担保されているものについては、法第三四条第一号に該当するものとして取扱って差し支えないと考えられる。

(11) 既存建築物の建替

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 従前の自己用住宅の敷地が著しく過少である場合等格段の事情がある場合を除き、従前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。

2) 原則として従前の建築物と同一の用途であること。

3) 規模、構造、設備等が従前のものに比較して過大でなく、かつ、周辺の土地利用の状況等からみて適切なものであること。なお、建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の一・五倍以下であるものについては、従前の構造及び用途がほぼ同一であれば、許可を要しない「改築」として取り扱って差し支えないと考えられる。

(12) 建築基準法第三九条第一項の災害危険区域等に存する建築物の移転

次に掲げる建築物が移転の対象と考えられる。

1) がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転

2) 地すべり等防止法第二四条第三項の規定による協議を経た関連事業計画に基づく移転

3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第九条第三項の勧告に基づく移転

4) 建築基準法第一〇条第一項の命令に基づく移転

5) その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく1)から4)までと同等と認められる移転。この場合における取扱いについては、(3)の収用対象事業の施行による移転の場合と概ね同様のものとすることが望ましい。また、移転前の建築物が市街化区域に存していた場合にあっても(4)の収用対象事業の施行による移転の場合と同様やむを得ない事情を総合的に勘案して取扱うことが望ましい。

(13) 市街化調整区域における自然的土地利用と調和のとれたレクリエーションのための施設を構成する建築物

次に掲げる建築物が対象と考えられる。

1) 自然休養村整備事業を推進するに当たって必要最小限不可欠な施設であり、当該事業の趣旨に沿った適切な内容の建築物

2) キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設であって地域における土地利用上支障がないものの管理上又は利用上必要最小限不可欠である施設である建築物で、次の各要件を満たすもの

ア 当該キャンプ場等の施設自体が周辺の環境等に適合し、かつ、地域の土地利用計画に整合した内容のものであること。

イ 管理棟、バンガロー等必要最小限の施設である建築物であって周辺の自然環境に調和した簡素なものであること。

ウ 用途の変更が容易なものでないこと。

エ 自然公園法その他の法令に適合していること。

3) 第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断して当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築物

第二種特定工作物である運動・レジャー施設の併設建築物に宿泊施設は含まれないが、次の各要件を満たすものにあっては別途開発審査会の議を経た上で個別具体的に許可して差し支えないと考えられる。

ア 利用目的及び利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であること。

イ 市街化区域等における宿泊施設によっては円滑な対応が困難であること。なお、第二種特定工作物とりわけ運動・レジャー施設に管理上又は利用増進上併設されるクラブハウス等については、物理的及び機能的にみて社会通念上当該運動・レジャー施設に不可分一体のものとして併設されるものである限り、主として当該運動・レジャー施設の建設を目的とした開発行為に包含されるものであるので、改めて当該クラブハウス等の建築を目的として開発許可又は建築許可を行う必要はない。また、第二種特定工作物に該当しない一ha未満の運動・レジャー施設に同様の目的から併設建築物を伴う場合については、主として当該併設建築物の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要しないが、市街化調整区域内にこれを設ける場合には別途法第四三条の規定の適用があるので、その規模、設計、配置、内容等に照らし実情に応じた取扱いをして差し支えない。

(14) 独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないものと認められる次の1)〜4)に掲げる建築物

「独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落」とは、地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らして独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、かつ、相当数の建築物が連たんしている集落と考えられる。特に社会生活に係る施設としては、当該集落に小・中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用品店舗等、旧町村役場(現在の出張所を含む)、病院若しくは診療所等の施設が概ね存することを基準とすることが望ましい。

「当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度」とは、当該集落に係る戸数密度(ha当たり平均戸数)が当該市街化区域に係る計画戸数密度(将来人口密度から想定される戸数密度)とほぼ同程度にあるものであると考えられる。

上記要件を満たす集落のうち、当該都市計画区域に係る市街化区域における人口、産業の動向、土地利用の状況等の市街化の動向、市街化区域からの距離等を勘案し、市街化を促進するおそれがないと認めてあらかじめ都道府県知事等が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)における自己用住宅等を審査の対象とすることが望ましい。

指定既存集落の辺縁部における許可申請事案については、許可申請地の周辺の建築物の連たんの程度、周辺の土地利用の一体性を勘案して当該許可申請地が当該集落の内にあるか否かを判断することが望ましい。

1) 自己用住宅

イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から、当該指定既存集落に生活の本拠を有する者であること。なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者についても審査の対象として差し支えないと考えられる。

ロ 許可の対象となる自己用住宅については、(9)3)、4)の要件を満たすものであること。

2) 分家住宅

イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から、指定既存集落に生活の本拠を有するいわゆる本家の世帯構成員であること。なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者の世帯の世帯構成員についても審査の対象として差し支えないと考えられる。

ロ 許可の対象となる分家住宅に関しては、(1)3)、4)及び(2)に基づき運用を行うことが望ましい。

3) 小規模な工場等(原則として当該既存集落に、当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から生活の本拠を有する者が設置するものに限る。)

イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から、指定既存集落に生活の本拠を有する者であること。なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者についても審査の対象として差し支えないと考えられる。

ロ 工場、事務所、店舗又は運動・レジャー施設である建築物であって予定建築物が周辺における土地利用と調和のとれたものであること。

ハ 自己の生計を維持するために必要とする自己の業務の用に供する建築物であって、その経営形態、運営管理上の観点から当該集落において建築することがやむを得ないと認められるものであること。

4) 公営住宅(主として当該既存集落に居住する者を入居対象とする目的で建設されるもの)

主として当該指定既存集落及びその周辺の地域に居住している者を入居の対象とすることを目的として建設される公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅(都道府県、指定都市等が建設するものを除く。)であって、その規模がその地域の入居対象者数を勘案して適切であること。

(15) 人口が減少し、かつ、産業が停滞していると認められる地域等であって、その振興を図る必要があるものとして都道府県知事等が指定した地域において立地することがやむを得ないと認められる工場等

「立地することがやむを得ないと認められる」とは、工場等の立地が当該市街化区域内に適地がないと認められ、かつ、開発区域周辺の労働力を必要とする場合、清浄な空気・水、景観、自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合、空港、高速道路のインターチェンジ等に隣近接することが必要な場合等、地形、環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会経済条件を総合的に勘案してやむを得ないと認められる場合であると考えられる。

(16) 四車線以上の国道、都道府県道等の沿道又は高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって、現在及び将来の土地利用上支障がない区域において立地することがやむを得ないと認められる大規模な流通業務施設

その具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 「四車線以上の国道、都道府県道等」には四車線以上の市町村道が含まれ、また、「高速自動車国道等」には道路整備特別措置法により料金徴収が認められている一般国道、都道府県道及び市町村道を含むこと。

2) 「インターチェンジ周辺」とは、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、市街化区域と市街化調整区域に係る区域区分の態様、交通の状況等の事情を総合的に勘案して判断されるものであること。

3) 「現在及び将来の土地利用上支障がない」とは、当該区域に優良農地が含まれないこと及び将来において住居系の土地利用が想定されていないこと等により判断すること。

4) 「立地することがやむを得ない」とは、当該施設の立地に当たって市街化区域内の工業系の用途地域がないか、あっても同地域内に適地がないと認められるもの又は当該施設を市街化区域に立地した場合、周辺地域において交通の安全に支障をきたし若しくは交通機能を阻害し又は居住環境を悪化させると認められる場合であること。なお、四車線以上の国道、都道府県道等の沿道における立地にあっては、地形上の理由等によりやむを得ない場合を除き、これらの道路に接していること。

5) 「大規模な流通業務施設」とは、貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第六項特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設及び倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供する同法第二条第一項に規定する倉庫のうち、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様、交通の状況、地域における物流の特性等に即して相当と判断される規模のものであること。なお、規模への該当の判断に当たっては、相当と判断される要件を示した上で地方運輸局長等に当該規模の認定を求めるなど、運輸担当部局と十分に連絡をとること。

6) 都道府県知事等は、四車線以上の国道、都道府県道等の沿道又は高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって現在及び将来の土地利用上支障とならない区域をあらかじめ指定することなどにより、大規模な流通業務施設の立地が適切に行われるよう配慮すること。なお、区域指定については、道路整備の進渉状況等を勘案して、物流の一層の効率化に資するよう積極的に指定を行うこと。

7) 区域指定に当たっては、四車線以上の国道、都道府県道等の沿道及び高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であることを原則としているが、これらの要件に該当しない区域であっても、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様、交通状況等の事情を総合的に勘案して、周辺の土地利用に支障を及ぼさない場合にあっては、区域指定をすることは可能であること。

8) 市街化調整区域における一般貨物自動車運送事業の用に供する施設の取扱い

一般貨物自動車運送事業者が、市街化調整区域において特別積み合わせ貨物運送を行う事業者等から既存の施設を賃借して営業所等を設置する場合に、本来、法第四三条の許可等を受ける必要があるにもかかわらず、当該許可等を受けないまま、貨物自動車運送事業法上の新規許可、事業計画変更認可等を受けている事例が見受けられたところである。ついては、運輸担当部局が、一般貨物自動車運送事業の用に供する営業所等の設置に係る貨物自動車運送事業法第三条の許可、第九条の認可等の申請を受理した場合、開発許可担当部局に対し照会がなされる等の措置が講じられることとされているので、運輸担当部局と密接に連絡をとられたい。

(17) 老人福祉法第二九条第一項に規定する有料老人ホームのうち、設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものであって、その立地がやむを得ないと認められるもの

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 「設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なもの」とは、当該有料老人ホームの設置及び運営が厚生労働省の策定する有料老人ホーム設置運営標準指導指針における基準に適合しており、かつ、社会福祉医療事業団等の公的融資を受けて建設されるものであること。

2) 当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであることとし、分譲方式のものは認めないこと。

3) 「立地がやむを得ない」とは、当該有料老人ホームが市街化調整区域に立地する病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある場合、入居一時金及び利用料に関する国の基準に従い適正な料金設定がなされている場合等施設の機能、運営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当であること。

4) 当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。

5) 社会福祉医療事業団等の公的融資を受けられないものであっても、地域の特性、経済社会の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、市街化区域と市街化調整区域に係る区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、当該開発行為又は建築行為の目的、位置、規模等を個別具体的に検討し、有料老人ホーム担当部局と十分な連絡調整の上、安定的な経営確保が図られていることが確実と判断されるものについては、開発許可の審査対象として差し支えない。

(18) 法第三四条第一〇号ロの規定により許可を受けた開発行為に係る事業所において業務に従事する者の住宅、寮等で特に当該土地の区域に建築することがやむを得ないと認められるもの

業務に従事する者の住宅、寮等については、工場等の立地と一体的に計画されたものであって、当該住宅等が工場等と一体的に立地する場合又は既存集落内若しくは既存集落に隣接又は近接する地域に立地する場合のいずれかであり、事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘案の上適切な規模を超えないものに限って認めることが望ましい。

(19) 老人保健施設

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 老人保健施設については、各地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考慮した規模のものでなければならず、他の地域からの利用を数多く想定した大規模施設の設置は適切でないものとされていること等から、協力病院が近隣に所在する場合等老人保健施設を市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められる場合には、法第三四条第一〇号ロ又は令第三六条第一項第三号ハの規定に該当するものとして許可して差し支えないこと。なお、老人保健施設のうち社会福祉法第二条第三項に規定する第二種社会福祉事業の用に供せられるものは、法第二九条第一項第三号に規定する社会福祉施設として開発許可等の適用除外となる。

2) 老人保健施設担当部局との調整

イ 都道府県の老人保健施設担当部局においては、老人保健施設の開設許可手続を支障なく進めるために、あらかじめ申請者から計画段階での事前協議を受付け、事前審査を行うこととされているので、開発許可担当部局において老人保健施設担当部局と十分な連絡調整を図るものとし、開発許可は老人保健施設の開設が確実に許可される見込みであるものについて行うことが望ましい。この場合、老人保健施設担当部局において、老人保健施設の開設が確実に許可される見込みである旨の確認がなされることとなっているので、別記様式第一の確認書の提出を求めることが望ましい。

ロ 第二種社会福祉事業の用に供せられる老人保健施設の建築を行おうとする者の求めに応じ、六〇条証明書を交付するに当たっては、あらかじめ老人保健施設担当部局を経由して民生担当部局より別記様式第二の証明書を求めることが望ましい。

(20) 優良田園住宅

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「優良田園法」という。)による優良田園住宅については、優良田園法第五条の規定により、都市計画法の規定による許可を求められたときは優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとされていることから、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 開発許可基準及び建築許可基準への適合性を審査するに当たっては、手続きの迅速化に努めること。

2) 優良田園法第四条に定める優良田園住宅建設計画(以下「建設計画」という。)の認定に先立って優良田園住宅担当部局から協議を受けた場合には、認定を受けた建設計画に係る開発許可又は建築許可の審査が円滑に行われるよう、建設計画に記載された内容から判断して、開発許可基準又は建築許可基準に適合しないと判断される場合には必要な意見を述べること。

3) 建設計画の申請の段階において、当該建設計画に係る開発計画が具体的に固まっている場合には、建設計画の審査と並行して開発許可の事前審査等の制度を積極的に活用する等により、建設計画作成上の手戻りを防ぎ、申請者にとって過度の負担とならないよう努めること。

4) 開発許可、特に大規模な開発に係る許可については、地域の実情に応じ、関係部局との横断的調整組織を積極的に設置・活用して調整を図り、事務処理の一層の迅速化に努めること。

5) 法第三二条に基づく公共施設管理者の同意、協議手続については、当該市町村が自ら基本方針の策定や建設計画の認定を行っていることに鑑み、手続の一層の迅速化が図られるよう、都道府県にあっては、適宜当該市町村と連絡をとる等可能な限り開発許可との同時並行的な処理に努めること。

6) 開発許可の審査に当たっては、地域の実情に応じ横断的調整組織等を活用して、提出部数の軽減、同様の審査資料に係る様式の統一等提出書類の一層の簡素化に努めること。

7) 開発許可の迅速な運用に資する観点からは、建設計画に基づいて行われる開発行為を審査会の提案基準とすることや、建設計画に係る土地の区域について法第三四条第八号の三又は法第三四条第八号の四の区域として指定を行うことも考えられること。

(21) 例えば、次のような事例についても、やむを得ない事情が認められ、周辺の土地利用に支障を及ぼさない限り、法第二九条又は第四三条の規定による許可が相当か否かの審査の対象として差し支えない。

1) 既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置

2) 既存の住宅の増築のためやむを得ない場合の敷地拡大

3) 法に基づく許可を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物のやむを得ない事情による用途変更

III―7―2 関係部局との調整

都道府県知事又は政令指定都市の長が次に掲げる指定を行ったときは、その具体的内容について農林水産担当部局に対して連絡を行うことが望ましい。

III―7―11) (14) における集落の指定(指定既存集落)

III―7―12) (15) における地域の指定(人口減少産業停滞地域)

III―7―13) (16) における区域の指定(インターチェンジ周辺)

III―8 法第三五条関係(変更許可等)

変更の許可等の事務の執行に当たっては、次の事項に留意することが望ましい。

(1) 適用対象となるのは、開発許可後、完了公告前の変更であること。

(2) 当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更が行われる場合には、新たな開発許可が望ましいこと。

(3) 変更の許可の申請に際して、令第二三条に定める公益的施設管理者との協議については、次の事項に留意することが望ましい。

1) 令第二三条の規定は、開発行為を行う者に特別な負担を課する趣旨のものではないので、この点に留意して適切な運用を行うこと。

2) 令第二三条に定める公益的施設管理者との再協議については、令第三一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、予定建築物等の敷地の配置を変更する場合についても、電気工作物及びガス工作物からは、それぞれ、電気設備に関する技術基準を定める施行規則及びガス工作物の技術上の基準を定める施行規則に規定する一定の離隔距離を保たねばならないという保安上の観点から、一般電気事業者及び一般ガス事業者に対して協議することを開発業者に指導すること。

(4) 設計の変更のうち、施行規則第二八条の四第一号に掲げる軽微な変更に該当するもの以外のものが頻繁に行われる場合については、個々の変更については、事前協議の活用等により逐一許可に係らしめずに、一括して処理すること等により必要に応じて事務処理の合理化を図るよう努めること。

(5) 変更の許可の申請等の手続

1) 変更の許可の申請書及び変更の届出書の様式については、一例として別記様式第三を参考とされたい。

2) 変更の許可の申請書の記載は、変更に係らない事項は記載を求めないこととし、記載に当たっては変更の前後の内容が対照となるようにすること。

3) 変更の許可の申請書の添付図書は、当初の開発許可の申請書の添付図書のうち、その内容が変更されるもののみを添付させること。

(6) 他の機関との調整

1) 大規模な変更(四〇ha以上の開発区域の位置の変更又は開発区域の面積が四〇ha以上増減し、かつ、開発許可権者が六〇〇〇人以上の人口の増減をもたらすものと認める変更(新たな開発許可をとる必要があるものを除く。))である場合は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって運輸担当部局と連絡調整すること。

2) 開発許可権者が鉄道施設等の輸送施設の配置上の観点から問題があると認める場合(開発区域の面積の増減が四〇haに満たないものであっても、住宅団地、超高層ビル等で敷地の規模、周囲の状況からみて同等以上の人口増減をもたらすと認める場合)は、運輸担当部局と連絡調整すること。

3) 開発行為の変更の許可と農地法に基づく農地転用許可については、四(農地転用許可との調整)に準じて、農地転用許可権者と十分な連絡調整を行うこと。

4) 法第三五条の二第一項の規定による変更の許可に際しては、都道府県の開発許可担当部局は、林務担当部局とあらかじめ十分な連絡調整を行うこと。

5) 開発許可を受けた者が、法第三五条の二第三項の規定により軽微な変更をした旨を都道府県知事に届け出た場合には、遅滞なく、届出があった旨及び当該届出の内容を、当該開発許可に係る調整を行った農地転用許可権者及び都道府県の林務担当部局に連絡すること。

III―9 法第三六条関係(工事完了検査手続の迅速化)

法第三六条第三項の規定によれば、都道府県知事は同条第二項の規定に基づく検査済証の交付を行ってから、遅滞なく工事完了公告をしなければならないとされているが、公共施設管理者が行う道路、公園等の公共施設の帰属手続が、検査済証交付後でなければ開始しない取扱いがなされている場合があり、結果として工事完了公告までの期間が長期化し実質的に完成している宅地の分譲が開始できない事例も見受けられる。

これについては、公共施設管理者との連絡調整を緊密にしつつ、工事完了検査手続と公共施設の帰属手続を併行的に進めることにより、工事完了手続全般の一層の迅速化を図ることが望ましい。

III―10 法第三九条、第四〇条関係(公共施設の管理・帰属)

III―10―1 開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地の管理及び帰属

開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地(以下「公共施設等」という。)の管理及び帰属については、各公共施設ごとの用途に従った有効かつ適切な維持管理がなされる必要があり、このためにはこれにふさわしい能力及び責任を有する者に管理させる必要があるとの観点から、法第三九条及び第四〇条の規定において公共施設等の管理及び帰属に関する一般的ルールを定め、原則として公共施設等が存する市町村が管理し、及び当該市町村に帰属することとしている。しかしながら、一部の市町村にあっては管理体制の不備、財政事情等の理由から当該公共施設の管理を開発者に行わせ、又は当該公共施設の用に供する土地の帰属を受けない事例も見受けられ、当該公共施設の用に供する土地が第三者へ転売された場合等においてその帰属手続の遅れに起因する係争の発生が、当該市町村及び地域住民の双方にとって大きな問題となった事例も見られる。

従って、公共施設等の管理及び帰属に関しては、次の事項に留意して法の趣旨を踏まえた確実な管理及び帰属が行われることが望ましい。

(1) 法第三二条の協議においては、帰属を受ける公共施設等の範囲、帰属の時期、方法、手続等について開発者との間に協議内容を明確にした協定書を締結する等法律関係の明確化を図ること。

開発許可権者においても設置される公共施設に関する設計等の審査に際し、管理及び帰属の面からも当該公共施設が適正に機能するよう、法第三二条の協議において、公共施設等の管理及び帰属に関する法律関係が十分に明確になっていることを確認すること。

なお、法第三三条第一項第一四号の開発区域内の関係権利者の同意は開発行為等を行うこと自体に関する同意に留まり、原則として設置される公共施設の管理者に対する土地の所有権等の移転についての同意まで含むものではないので、開発区域のうち当該公共施設の用に供される土地を開発者以外の者が所有している場合等には当該開発行為に関する工事の完了までに開発者において当該土地の所有権を取得するよう強力に指導する等確実な管理及び帰属が行われるための必要な措置を講ずること。

(2) 公共施設等(他の法律に基づく管理者が別にあるものを除く。)については、法第三九条及び第四〇条の趣旨に従い極力法第三六条第三項の工事完了公告の翌日に当該公共施設の存する市町村においてこれを引き継ぐものとし、特にやむを得ない事情により開発者にその管理を委ねざるを得ない場合にあっても当該公共施設の用に供する土地に係る所有権のみは帰属を受け基本的な管理権の所在を明確にしておくこと。

特にやむを得ない事情により当該公共施設の全部又は一部の管理を開発者に行わせる場合には、当該公共施設の用に供する土地の所有権の移転の登記を行い帰属を受けた後に別途期間を定めて当該公共施設に関する管理委託契約を締結する等の措置を講ずること。

なお、法第四〇条の規定は当該公共施設の用に供する土地の帰属に関する一般的ルールを定めたものに過ぎず、当該規定が登記原因とはなり得ても当該土地について第三取得者が生じた場合等においては当該規定のみをもって所有権の帰属を主張できず、民事法上の取扱いにより原則として登記の欠缺を主張できないので、この旨十分留意すること。

例えば、市道認定基準に該当しない道路等いわゆる公物管理法による管理になじまない公共施設についても、当該公共施設の用に供する土地の帰属のみは受け、所有権に基づく管理権を明確にし、後日の係争の防止に努めること。なお、帰属関係をあいまいにしたまま開発者に管理を行わせ、加えて当該土地に対して固定資産税を課す等の事例も見受けられるが、この場合には民事上のいわゆる禁反言によって所有権自体の主張もなし得ないことも懸念されるので、かかる取扱いのないよう留意すること。

(3) 当該公共施設の用に供する土地の帰属手続に関しては、当該開発行為に関する工事の完了に際して、法第三六条第二項又は第三項の「遅滞なく」の範囲内において、当該土地の帰属に係る嘱託登記に必要な登記承諾書、印鑑証明書の書類の提出を行わせる等当該公共施設の管理者となるべき市町村等と密接に連絡調整を図り、確実な帰属に遺憾のないよう取扱うこと。

開発者側に正当な理由がなく必要な登記承諾書、印鑑証明書等の関係書類の提出がない場合等にあっては、一時工事完了検査の実施等を留保し、帰属手続の促進を図っても差し支えないと考えられること。

また、当該公共施設の用に供する土地を確実に帰属させるため開発者において講ずべき措置については、開発許可の際の条件としても差し支えないと考えられること。

(4) 定期借地権を活用した開発行為等により設置された道路の取扱い基準案

道路等に関しては市町村への移管を原則とする地方公共団体が増加しているところであるが、一方において、地方公共団体が私道の取扱いに習熟してきたこととともに、平成四年に施行された借地借家法第二二条の定期借地権を活用した開発が行われる等開発手法が多様化しているところである。これらの状況を踏まえ、(1)〜(3)の趣旨を踏まえつつも、定期借地権を活用した開発行為等であって当該道路が将来廃止される見込みが高いため私道として取扱うことが合理的である等の理由が存するもので、かつ、交通及び宅地サービスの機能が確保されるとともに適切かつ円滑な維持管理が可能な道路については、市町村が移管を受けず私道とすることもやむを得ないものとして許容することが望ましい。また、併せて、私道として取扱うことが可能な道路に係る基準案については次を参考として、行政手続法の趣旨にのっとり、具体的な基準を作成することが望ましい。

(私道として取扱うことが可能な道路に係る基準案)

開発許可を受けた開発行為により設置される当該道路が、現在及び予見可能な将来において、次に掲げる基準案に適合している場合には私道として取扱うことが可能であること。

一 定期借地権を活用した開発行為等であって当該道路が将来廃止される見込みが高いため、当該道路を私道として取扱うことが合理的である等の理由が存する場合で、かつ、開発許可申請者から私道として取扱うよう要望されていること。

二 当該道路が、ハンプの設置やP型、U型道路等、沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交通が生じない形状・形態のものであって、開発区域外の者の利用に供される可能性の少ないものであること。

三 当該道路に設置される排水施設・水道等が、将来私道の廃止に伴って廃止された場合においても周辺の宅地等に影響を与えない設計となっていること。

四 開発区域の周辺に適切な規模の道路が設置されること等により、当該道路に交通が流入せず、開発区域の周辺において円滑な交通が図られていること。

五 当該道路の沿道地域が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域にあるか、又は、第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域以外であっても、地区計画若しくは建築協定等により、第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域と同様の規制が行われている低層住宅地であること。

六 私道に接する住宅は多くても二〇戸程度とするとともに、道路延長は概ね一五〇m以内とすること。

七 大量の雪の除却が必要でない等維持管理が低廉かつ適切になされると想定される道路であること。

八 法第三三条の道路に係る技術基準に適合していること。また、道路に係る土地に地上権、質権、賃借権等が存しないこと等により、私道となる土地の円滑な維持管理に支障が生じるおそれがないこと。

III―10―2 公共施設の用に供する土地の帰属に係る不動産登記嘱託書の様式等

法第二九条の許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地及び従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合における新旧公共施設の用に供する土地の帰属に関する法第四〇条の規定により、不動産登記の嘱託を申請する際の登記嘱託書の様式等について、法務省と協議の上別添一のとおり定めたので、次の事項に留意の上適正な事務の執行を図ることが望ましい。

(1) 法第三六条第三項の公告の日の翌日前における土地の表示の登記(別記様式第四)

1) この様式は、従前の公共施設の用に供していた土地で表示の登記がなされていない国土交通省所管の公共用財産又は地方公共団体所有の公共用に供する財産について、当該土地に係る開発許可がなされた後、法第三六条第三項の公告の日の翌日前までに、国土交通省又は各地方公共団体名義で当該土地の表示の登記を嘱託するために使用するものである。

2) 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、所有者は当該地方公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

3) 別紙一のうち「登記原因及びその日付」欄は、これが不明の場合には「不詳」と記載するものとする。

(2) 法第三六条第三項の公告の日の翌日前における土地の所有権保存の登記(別記様式第五)

1) この様式は、別記様式第四により土地の表示の登記手続を完了した土地について、法第三六条第三項の公告の日の翌日前までに、国土交通省又は各地方公共団体名義で当該土地の所有権保存の登記を嘱託するために使用するものである。

2) 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、所有者は、当該地方公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

(3) 従前の公共施設の用に供していた土地の帰属による所有権移転の登記(別記様式第六)

1) この様式は、法第四〇条第一項の規定により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置された場合に、従前の公共施設の用に供していた土地で国土交通省が所管していた公共用財産又は地方公共団体が所有していた公共用に供する財産が開発許可を受けた者に帰属することに伴い、その土地について、当該者に対し、所有権移転の登記を嘱託するために使用するものである。

2) 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、義務者は当該地方公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

3) 登記原因の日付は、法第三六条第三項の公告の日の翌日を記載するものとする。

(4) 従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登記(別記様式第七)

1) この様式は、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置された場合、法第四〇条第一項の規定により、従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地が国又は地方公共団体に帰属することに伴い、その土地について、国又は当該地方公共団体に対し、所有権移転の登記を嘱託するために使用するものである。

2) 従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地が地方公共団体に帰属することとなる場合には、権利者は当該地方公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

3) 登記原因の日付は、法第三六条第三項の公告の日の翌日を記載するものとする。

4) 地目は、法第四〇条第一項の規定により当該土地の所有権が国又は地方公共団体に帰属することとなる法第三六条第三項の公告の日の翌日前に登記されている地目を記載するものとする。従って、所有権移転の登記の嘱託を完了したときは、速やかに当該土地の地目の変更の登記を嘱託することが望ましい。

(5) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登記(別記様式第八)

1) この様式は、新たに設置された公共施設の用に供する土地が法第四〇条第二項の規定により、地方公共団体に帰属することに伴い、その土地について、当該地方公共団体に対し、所有権移転の登記を嘱託するために使用するものである。

2) 登記原因の日付は、法第三六条第三項の公告の日の翌日を記載するものとする。

(6) 従前の公共施設の用に供していた土地が未登記のまま法第四〇条第一項の規定により開発許可を受けた者に帰属した後に、はじめて、その者が表示の登記等を申請する場合(不動産登記法第八〇条第一項の規定による申請等)について従前の公共施設の用に供していた土地が法第四〇条第一項の規定により開発許可を受けた者に帰属する場合において、その帰属後、不動産登記法第八〇条第一項の規定により当該者が直接表示の登記及び所有権保存の登記を申請することもできる。この場合における同法同条第二項に規定する所有権を証する書面としては、公共施設の管理者等に関する書類(施行規則第一六条第二項に規定する設計説明書)及び開発行為に関する工事の完了公告を証する書面又は公共施設に関する工事の完了公告を証する書面を添付すれば足りる。

(7) 以上の手続により登記をする場合においては、認定外道路(いわゆる里道)、水路等国土交通省所管の公共用財産及び地方公共用財産及び地方公共団体所有の公共用に供する財産で、道路法、河川法等の特別法の適用又は準用を受けないものについては、用途廃止の手続を行う必要はない。

(8) 以上の手続を図示すると別図のとおりである。

III―11 法第四一条関係

(1) 第一項の制限の定め方

本条は、市街化調整区域においては、原則として用途地域が定められないこととされているので、都市計画上必要がある場合に、少なくとも用途地域(用途地域を前提として定められる地域地区を含む。以下同じ。)設定に伴う建築物の敷地、構造及び設備に関する制限(用途自体に関する制限を除く。以下同じ。)に代えて、直接これらの制限を行い得ることとした規定であるので、開発行為が行われる区域について、必要と認められる用途地域を想定し、当該用途地域に係る制限に準ずる建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることが望ましい。

(2) 第二項ただし書の許可

第二項ただし書の許可の運用については、建築基準法第五五条、第五七条、第五八条等に規定する制限の例外の運用に準ずる取扱いを基準として行うことが望ましい。

III―12 法第四二条関係

本条第一項ただし書の許可又は第二項の協議は、次のいずれかに該当する場合を基準として行うことが望ましい。

1) 許可申請に係る建築物が法第二九条第一項第二号又は第三号に規定する建築物である場合

2) 当該申請が法第四三条第一項第一号から第四号まで又は第七号に該当する場合

3) 許可申請に係る建築物が法第三四条第一号から第八号の四までに規定する建築物でその用途と法第三三条第一項第二号、第三号及び第四号に規定する基準とを勘案して支障がないと認められ、かつ、当該区域に法第四一条第一項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、許可申請に係る建築物の用途がこれに適合するか又は建築基準法第四九条又は第五〇条の規定に準じて例外許可ができると認められるものである場合

III―13 法第四三条関係

本条第一項の許可の基準は、第二項の規定に基づき令第三六条に定めるところであるが、同条第一項第三号の運用については、法第三四条の運用と同様に取扱うことが望ましいが、法第三四条第八号の四の条例とそれに対応する令第三六条第一項第三号ハの条例の関係については、開発審査会の基準で開発行為と建築行為の許可基準が異なる場合も想定されることから、必ずしも同じ条例を定める必要はないと考えられる。なお、同号ロに関し、市街化調整区域が設定され又は拡張された際、自己の居住又は業務の用に供する建築物を建築する目的で、既に宅地として造成された土地(すなわち建築物の建築に際して開発行為を必要としない土地)又は既に宅地として造成された土地の利用に関する所有権以外の権利を有している者は、当該目的に従って建築物を建築するため法第四三条の許可を得るためには、法第二九条第一項の開発許可を得るための法第三九条第九号の届出と同様に、当該市街化調整区域が設定又は拡張された日から起算して六月以内に、施行規則第二八条に定める事項を都道府県知事又は指定市長に届け出ておくことが望ましい。

III―14 法第四五条関係

自己業務用の開発行為で一ha以上のものについては、申請者の資力・信用に関する基準が適用されるが、法第四五条に基づく開発許可に基づく地位の承継の承認に当たっても、同基準の適合性の審査を行うことが望ましい。

III―15 法第四六条・第四七条関係

開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、当該開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の保護、開発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすため、調製されるものであるので、登録簿の調製、閲覧その他の事務の執行は、次に掲げる事項に留意して行うことが望ましい。

(1) 登録簿の保存期間は、当該開発許可に係る土地の全部について、開発行為の廃止があった場合又は新たな開発許可をした場合を除き、原則として永久であること。

(2) 施行規則第三六条第一項に規定する調書の様式については、一例として別記様式第九を参考とされたいこと。

(3) 開発規制に関する情報の開示や違反行為の防止のより一層の充実を図るため、開発登録簿に、法第四一条第二項ただし書若しくは第四二条第一項ただし書の規定による許可があったとき、又は同条第二項の協議が成立したときに、その旨を付記することが望ましい。その方法については、貴職において適宜その方法を定めることが望ましいが、方法の一例として、別記様式九の備考欄を活用すること等が考えられること。

III―16 法第七九条関係

法第二九条の許可には、特に必要がないと認める場合を除き、法第七九条の規定により、少なくとも、工事施行中の防災措置、開発行為の適正な施行を確保するため必要な条件並びに当該開発行為を廃止する場合に工事によって損なわれた公共施設の機能を回復し、及び工事によって生ずる災害を防止するため必要な条件を具体的に明記して付すことが望ましい。

なお、開発行為の着手の時期、完了の時期その他の都市計画上必要な条件についても、必要に応じて付すことが望ましい。

III―17 法第八一条関係

(1) 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用

法第八一条第一項第一号は、違反物件であることを知りながらこれを譲り受け、又は使用権を取得した者に対しても使用禁止等の監督処分を行い得るものであり、違反した物件を第三者に譲渡して監督処分を逃れるなど都市計画上必要な行為制限の実効性が著しく損なわれている事態を防止することにある。

(2) 監督処分の公示制度

法第八一条第三項は、監督処分が課されている物件について、事情を知らずに取引関係に入った第三者が不測の損害を蒙ることを防止するため、監督処分に係る公示制度を定めたものである。

(3) 法第八一条に基づく監督処分に係る事務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

1) 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用

法第八一条第三項の規定による公示の後に、違反物件を譲り受け、又は使用権を取得した者については、通常、「違反の事実を知って」いたと推定されるものと考えられること。

2) 監督処分の公示制度

イ 法第八一条第三項に規定する標識の様式については、貴職において適宜その様式を定められたいが、様式の一例として別記様式第一〇を参考とされたい。

ロ 標識の設置場所については、違反物件の敷地内に限らず、見やすい場所を選定することが望ましい。

ハ 法第八一条第四項により、違反物件の敷地の所有者等は標識の設置を受忍すべきこととされているが、受忍義務に違反した場合については、別途、法第八一条第一項により監督処分が課されることがあり得るほか、公用文書等毀棄罪(刑法第二五八条)、公務執行妨害罪(刑法第九五条)に該当するものと考えられる。

ニ 監督処分の公示制度の趣旨を全うする観点から、その他、開発登録簿に監督処分をした旨及びその内容を付記することも有効であると考えられるので、その具体的な措置についても併せて検討することが望ましい。

(4) 違反に対する措置(開発許可制度に対する水道事業者等の協力)

開発許可制度が区域区分に関する都市計画を実効あらしめるための手段であり、その成否にかかわるものであることに鑑み、市街化調整区域における法第二九条第一項の規定に違反して開発された土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾に関し、次の事項に留意の上水道事業者、電気事業者又はガス事業者(以下「水道事業者等」という。)の協力を得ることが望ましい。

1) 区域区分に関する都市計画が決定され、又は変更されたときは、遅滞なく、水道事業者等に対し区域区分に関する都市計画の図面その他の関係図書を送付すること。

2) 水道事業者等と定期的連絡の確保等常に密接な連携をとり法第二九条第一項の規定に違反する開発行為の発見に万全を期すること。

3) 市街化調整区域における法第二九条第一項の規定に違反して開発された土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう水道事業者等に対して要請する場合は、当該要請に法第八一条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを添付すること。なお、法第八一条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを水道事業者等に示す時期は、当該要請時は、もちろん、当該要請と水道事業者等の水道等の供給の申込みの承諾までの間でも差し支えない。

4) 水道事業者等に対して市街化調整区域における法第二九条第一項の規定に違反して開発された土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう要請している旨の公表は、当該土地又はその土地にある建築物その他の工作物の見易い箇所に掲示紙又は掲示板をもって掲示すること及び県の公報等に登載することにより行うこと。この場合において、掲示紙又は掲示板の様式は別記様式第一一のとおりとし、当該土地又はその土地にある建築物その他の工作物の規模等に応じ掲示する場所、掲示数及び掲示紙又は掲示板の寸法を定めること。

5) 法第八一条の規定による命令を行った場合において、万一当該命令が履行されなかったときは、遅滞なく、代執行の措置をとる等当該命令に基づく処分を厳正に執行すること。

(5) 法第八一条第一項の規定による処分等と森林法第一〇条の三の規定による処分等にあたっては相互に十分連絡調整をとって行うことが望ましい。

IV 行政手続法との関係

行政手続法を踏まえた事務執行に関する一般的留意事項については、「行政手続法の施行に当たって」(平成六年九月一三日付け総務庁事務次官通知)のとおりであるが、特に開発許可等に関する事務の執行に当たっては、以下に留意の上、手続の透明化の徹底等を図ることが望ましい。

(1) 申請に対する処分

開発許可等に関する事務のうち、申請に対する処分については、審査基準の設定等及び標準処理期間の設定等を行うよう必要な措置を講ずるとともに、処分を行うに当たっては、申請に対する審査・応答、拒否処分に伴う理由の提示、情報の提供等行政手続法第二章の規定にのっとり、適切な運用を図ること。

なお、標準処理期間については、事務の迅速な処理が図られるよう、適切に設定すること。

1) 申請に対する処分

申請に対する処分については、行政手続法第二章の規定が適用されることとなるが、以下のものは、これに該当する処分と解されること。

法第二九条第一項又は第二項に基づく許可

法第三五条の二第一項に基づく許可

法第三七条第一号に基づく認定

法第四一条第二項ただし書に基づく許可

法第四二条第一項ただし書に基づく許可

法第四三条第一項各号列記以外の部分に基づく許可

法第四五条に基づく承認

なお、以下に掲げる行政行為は、行政手続法に規定する申請に対する処分に該当するものではないが、行政手続法の立法の趣旨を踏まえ、適切な運用に努めること。

法第三六条第二項に基づく検査済証の交付

施行規則第六〇条に基づく書面の交付

2) 審査基準の策定等

行政手続法第五条は、審査基準の策定等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

イ 審査基準については、1)に掲げるそれぞれの処分ごとに、過去における審査実績等も踏まえ、開発等の目的・規模・位置、周辺の土地利用状況、申請者の属性等により、可能な限り具体的なものとすること。

なお、法第三四条第一〇号の適用に関して、開発審査会に附議する案件について一定のものに限定する等の運用を行う場合においては、その附議の基準(いわゆる提案基準)は、審査基準に含まれるものであること。

また、開発審査会において、あらかじめ一定のものについて開発審査会における議を経たものとし、具体の申請に係る処理については事後の報告で足りるものとする等の基準(いわゆる包括承認基準)を定めている場合においても、当該申請に関する許可、不許可の判断に係る基準については、併せて明らかにすることが望ましいこと。

ロ 審査基準を公にすることについては、少なくとも、審査基準を収録する法令通知集等を事務所に備え置き、かつ、申請者等の求めに応じてこれを提示することにより行うこと。

ハ 処分権者が都道府県知事の場合に、都道府県の規則等により、申請について市町村を経由するものとしている場合においては、当該経由機関においてもイと同様の措置を講じることが望ましいこと。

3) 標準処理期間の設定等

法第六条は、標準処理期間の設定等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

イ 法第二九条の開発許可に関する事務についての標準処理期間の設定については、許可申請受付から許可処分までの期間については、開発審査会の議を経る必要がある場合を除き、原則として一か月以内とすることが事務の迅速な処理の観点から適切であることを踏まえ、適切な標準処理期間の設定を行うこと。また、この他の処分についても、既に設定された開発許可に関する事務についての標準処理期間を参考として適切な標準処理期間の設定を行うこと。この場合、それぞれの処分について一律の標準処理期間を定めることが困難な場合は、例えば、開発区域の規模に応じた期間を定めることも可能であること。

ロ 標準処理期間は、あくまで標準的な処理期間であり、申請に対する処分が当該期間を徒過したことをもって、直ちに不作為の違法となるものではないので、この旨を十分了知の上、いたずらに長期の標準処理期間を設定することなく、適切な標準処理期間を設定すること。

ハ 処分権者が都道府県知事の場合に、都道府県の規則等により、申請について市町村を経由するものとしている場合においては、当該経由機関における経由事務に係る標準処理期間を定めるよう努めること。

4) 申請に対する審査、応答

行政手続法第七条は、申請に対する審査、応答について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

大規模開発に係る開発許可等他の行政分野と特別な連絡・調整を必要とする処分等について、事務の合理化を図る観点から事前審査等が必要であると認められる場合においては、事前審査等の必要性について申請者に対し十分説明することにより、その理解と協力を得られるよう努めること。この場合において、標準処理期間を事前審査等を前提として設定している場合においては、その旨申請者に対して説明する等、混乱を避けるため必要な措置を講ずるよう努めること。

5) 理由の提示

開発許可及び開発許可の変更の許可について不許可処分をする場合における理由の提示については、行政手続法第八条の規定が一元的に適用されるものであること。

6) 情報の提供

行政手続法第九条は、情報の提供について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

提供すべき情報である「審査の進行状況」とは、時間的、物理的意味において、当該申請がどのような処理の段階にあるかについての情報のことであること。また、「処分の時期の見通し」とは、時間的な観点からの情報であり、申請の適否に係る見通しは含まれないものであること。

なお、「処理の時期の見通し」については、真に処分の時期の見通しを明示できない合理的な事情が存在する場合には、審査中である旨及び処分の時期の見通しを明示できない事情を示せば足りるものであること。

7) 公聴会の開催等

行政手続法第一〇条は、公聴会の開催等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

開発許可等に係る申請に対する処分は、「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているもの」には該当しない処分であり、本条の適用はないものであること。

なお、周辺住民等と開発事業者との調整については、必要に応じ、開発事業者等と周辺住民等との間で十分に協議・調整を行う等事業者に対して適切な対応を求めることは格別、周辺住民等の同意書の提出を求めることは行き過ぎであること。

8) 複数の行政庁が関与する処分

行政手続法第一一条は、複数の行政庁が関与する処分について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

一の開発事業等が複数の申請に対する処分を要する案件の場合には、担当部局において、それぞれの所管法令に基づき許可、不許可等を判断することとなるが、本条は審査等が担当部局間の無責任なもたれ合い等により、合理的な理由なく遅延させることがないようにとの趣旨であり、例えば農地転用許可との調整に関して、農政部局との間で必要な連絡・調整を了した後に許認可等を同時に行うこととすることを排除する趣旨ではないため、従来からの適正な連絡・調整に努めること。

また、他法令による許可等が併せて必要な開発事業については、かねてから指導しているとおり、横断的調整組織の設置・活用等による事務の迅速化を図ること。

(2) 不利益処分

開発許可等に関する事務のうち、不利益処分については、処分の基準の設定等を行うよう努めるとともに、処分を行うに当たっては、適切な手続を確保する等行政手続法第三章の規定にのっとり、適切な運用を図ること。

1) 不利益処分

不利益処分については、行政手続法第三条の規定が適用されることとなるが、これに該当する処分は、以下のとおりである。

法第八一条第一項に基づく監督処分

2) 処分の基準

行政手続法第一二条は、不利益処分の基準の策定等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

不利益処分は、個別事案に応じ、処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人の状況等を勘案した上で、処分の必要性、内容、程度等について総合的・裁量的に判断することが必要となるものであり、また、あらかじめ処分の基準を明確化することが違法行為を助長するおそれもあるため、あらかじめ具体的な基準を画一的に定めることは困難又は不適切である場合もあると考えられるが、本条の立法趣旨に鑑み、可能な限りの具体化に努めること。

この場合、少なくとも、法令違反、許可条件違反等処分の原因として想定される事実について、例示等により明確化するとともに、許可等の取消し・変更、建築物等の移転命令・使用禁止命令・除却命令、原状回復命令等処分権者がとることが予定される監督処分を例示等により明確化することが望ましいこと。

3) 不利益処分をしようとする場合の手続