経宅発第三八号

昭和六一年四月一一日

建設省建設経済局長通達

小幅員区画道路の計画基準(案)について

宅地供給量は、近年、素地取得の困難化、事業採算性の悪化等により停滞状況にあるが、国民の根強い住宅・宅地需要に的確に応じるためには、良質かつ低廉な住宅・宅地の供給を安定的に推進していく必要があり、良好な居住環境を備えた計画的な街づくりを推進するという基本姿勢を堅持しつつ円滑な住宅・宅地供給の阻害要因を分析して所要の施策を講ずる必要がある。

このため、建設省においては、住宅・宅地の円滑な供給の観点からみて、その一部に行き過ぎがあるとかねてより指摘されていた宅地開発等指導要綱及びこれに基づく行政指導について、その行き過ぎの是正を図るため、昭和五八年八月、建設事務次官名により「宅地開発等指導要綱に関する指導方針」を通達したが、この通達においては、住宅地における区画道路について、原則として六メートルを超える幅員の区画道路を求めないものとし、幅員が六メートル未満の道路で支障がない場合には適切な幅員の道路を弾力的に認めることとしており、その場合における運用基準を検討する課題が残されていたところである。

今般、建設省においては、この課題に関して別添のとおり「小幅員区画道路の計画基準(案)」を定めたので、今後は、この計画基準(案)を上記通達とあわせて活用し、宅地開発等指導要綱及びこれに基づく行政指導の行き過ぎの是正を図るよう努めるとともに、都市計画法施行令(昭和四四年政令第一五八号)第二五条第二号に規定する開発許可の道路に関する技術的基準(幅員は原則として六メートル以上、小区間で通行上支障がない場合は、四メートル以上)における幅員六メートル未満の道路の導入の運用基準として活用されたい。

なお、貴管下市町村に対してもこの旨周知徹底を図られたい。

また、この計画基準(案)については、省内関係局も了解済みのものであることを念のため申し添える。

小幅員区画道路の計画基準(案)

(目的)

第一 この基準は、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において、幅員六メートル未満の区画道路(以下「小幅員区画道路」という。)を導入する場合において、

(一) 交通及び宅地サービスの機能確保

(二) 災害時の危険性の防止及び災害時の避難、救助、消防活動等の円滑な実施

(三) 住宅地としての日照、通風等の環境の確保

等を図るために守るべき条件として定めるものとする。

(適用対象)

第二 この基準は、開発区域の面積が概ね一ヘクタール以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為を適用対象とする。

ただし、開発区域の面積が概ね一ヘクタール未満の主として住宅の用に供する目的で行う開発行為であつて、次の各号の一に掲げる条件に該当するものについては適用対象とする。

(一) 当該開発区域が既に計画的開発が実施された区域に隣接していること。

(二) 当該開発区域に地区計画が定められていること等により、将来、道路の段階構成による整備が確実と見込まれること。

(三) 当該開発区域の周辺に幅員六メートル以上の道路がすでにあり、当該開発区域内の道路がこの道路に接続する区画道路で、延長される予定のない小区間のものであること。

(小幅員区画道路の導入の条件)

第三 小幅員区画道路は、次の各号に掲げる条件に適合している場合に導入することができるものとする。

(一) 開発区域内及び開発区域の周辺の道路が次のいずれかに該当すること。

イ 原則として、道路の段階構成が幹線道路、補助幹線道路及び区画道路と明確に整備されていること又は整備されることが確実と見込まれること。

ロ 開発区域の周辺に幅員六メートル以上の道路がすでにあり、開発区域内の道路がこの道路に接続する区画道路であつて、延長される予定のない小区間のものであること。

(二) 小幅員区画道路は、次に掲げる条件に該当すること。

イ 幅員六メートル以上の道路又は歩行者専用道路等によつて囲まれた概ね二五〇メートル以下四方の区域の中の小区間の区画道路であること。

ロ 沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交通が生じない形状のものであること。

ハ 原則として幹線道路に直接接続していないこと。

(小幅員区画道路の共通の計画基準)

第四 小幅員区画道路は、次の各号に掲げる計画基準に適合しなければならない。

(一) 有効幅員

有効幅員は四メートル以上とする。この場合において、L型側溝、コンクリート蓋等で車両通行上支障がない場合は当該側溝等を有効幅員に含めるものとする。また、電柱、道路標識等の工作物を道路内に設置する場合は当該工作物の設置されている部分及びその外側の部分は有効幅員に含めないものとする。

(二) 交差点

交差点は原則として直交させる。

(三) 隅切り

小幅員区画道路の交差部の隅切りは、原則として、隅切り長が三メートルの二等辺三角形とする。

(道路形状別計画基準)

第五 小幅員区画道路は、次の各号に掲げる道路形状別計画基準の一に適合しなければならない。

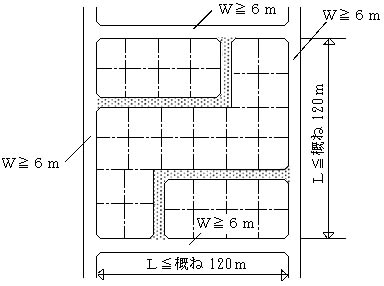

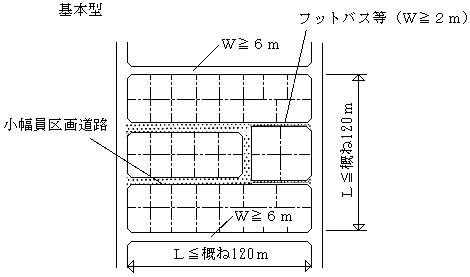

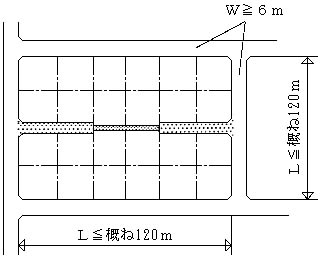

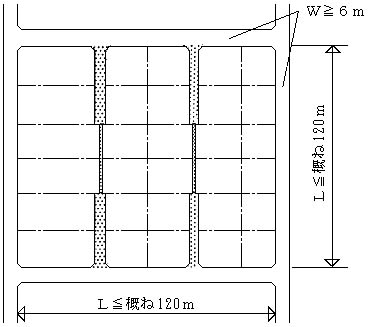

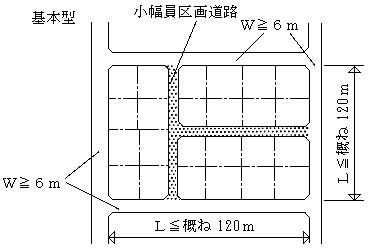

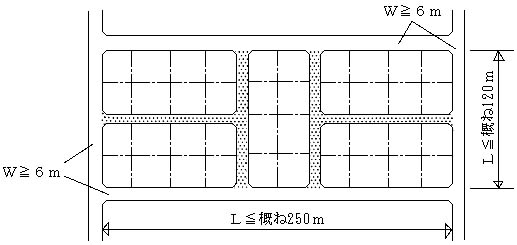

(一) I字状小幅員区画道路の計画基準

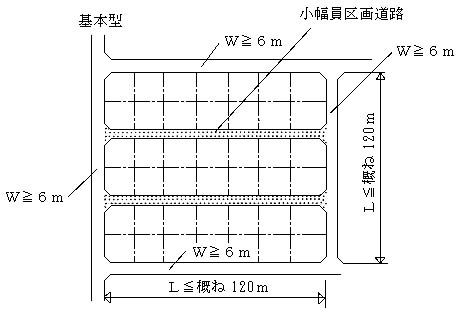

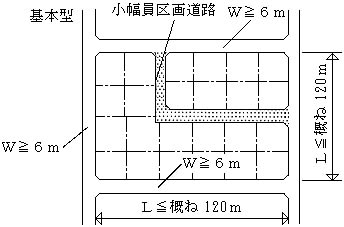

イ A図のように幅員六メートル以上の道路(区画道路と幹線道路又は補助幹線道路との接続上支障がない部分については、歩行者専用道路等)によつて囲まれた概ね一二〇メートル以下四方の区域の中のI字状区画道路について小幅員区画道路とすることができる。

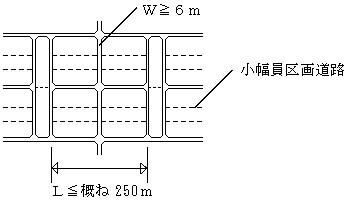

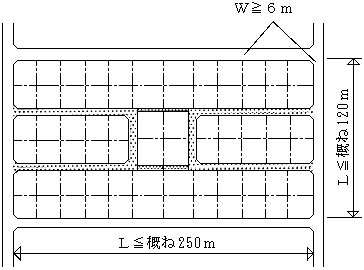

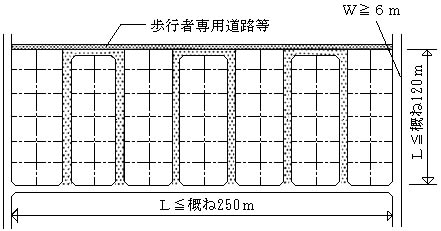

ただし、B図のように幅員六メートル以上の道路をはさんで区画道路が連続する場合にあつては、連続する区画道路の道路延長(道路中心線の長さとする。以下同じ。)の合計が概ね二五〇メートルを超えない場合に限る。

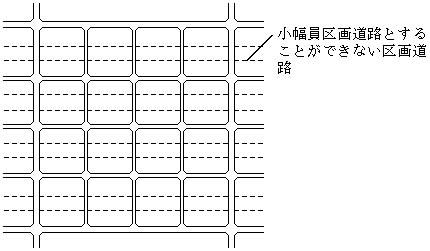

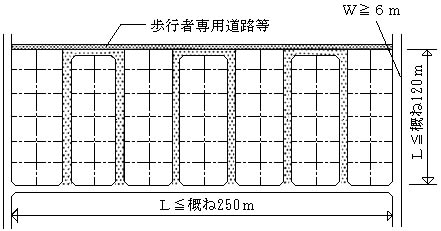

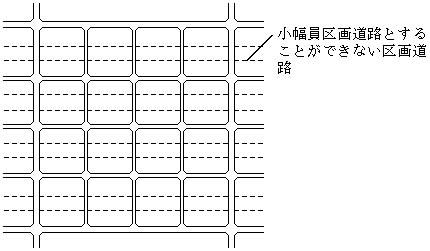

C図のように通過交通の生じる可能性のあるI字状区画道路については小幅員区画道路とすることができない。

ロ 道路延長は概ね一二〇メートル以下とする。

A図

B図

C図

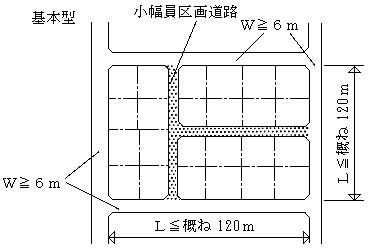

(二) L字状小幅員区画道路の計画基準

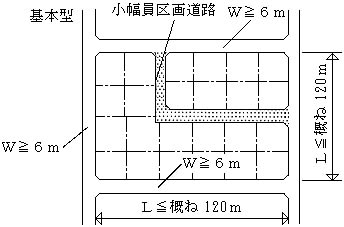

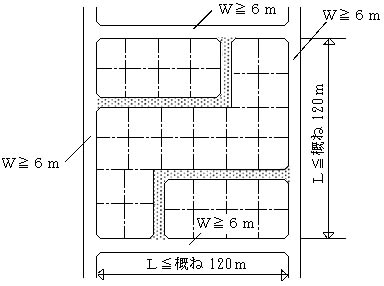

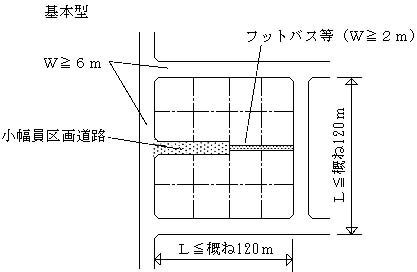

イ A図及びB図のように幅員六メートル以上の道路(区画道路と幹線道路又は補助幹線道路との接続上支障がない部分については、歩行者専用道路等)によつて囲まれた概ね一二〇メートル以下四方の区域の中のL字状区画道路について小幅員区画道路とすることができる。

また、C図のように概ね二五〇メートル×一二〇メートル以下の区域の中のL字状区画道路についても小幅員区画道路とすることができる。

ロ 道路延長は概ね一二〇メートル以下とする。

ハ 屈曲部はその角度を九〇度以上とすること等により自動車の通行上支障がないものとする。

A図

B図

C図

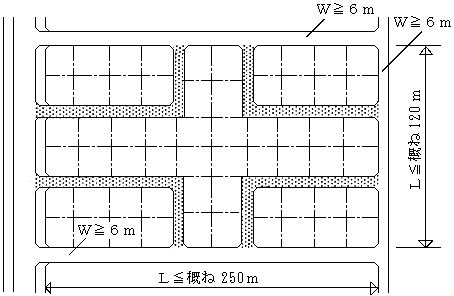

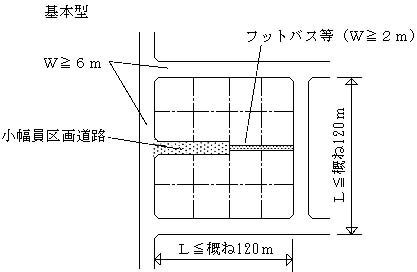

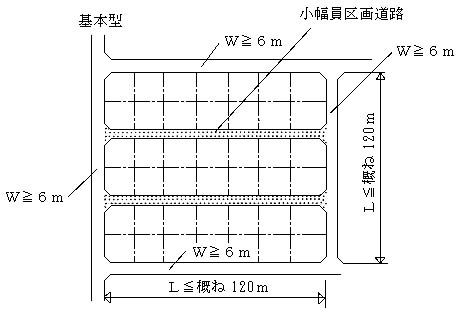

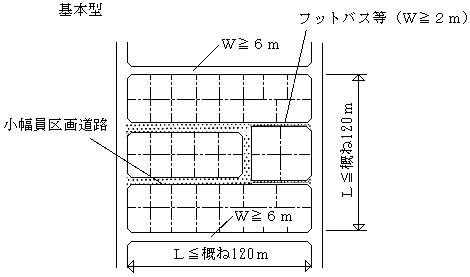

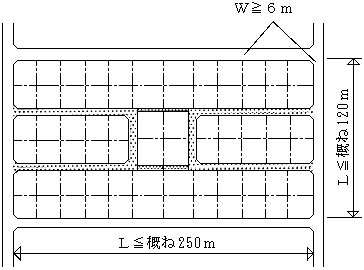

(三) T字状小幅員区画道路の計画基準

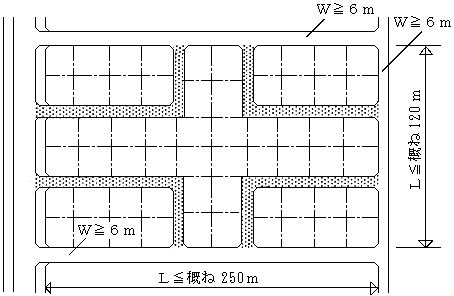

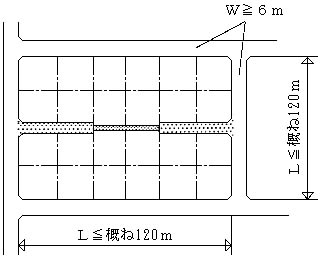

イ A図のように幅員六メートル以上の道路(区画道路と幹線道路又は補助幹線道路との接続上支障がない部分については、歩行者専用道路等)によつて囲まれた概ね一二〇メートル以下四方の区域の中のT字状区画道路について小幅員区画道路とすることができる。

また、B図のように概ね二五〇メートル×一二〇メートル以下の区域の中のT字状区画道路についても小幅員区画道路とすることができる。

ロ 道路延長は概ね一二〇メートル以下とする。

A図

B図

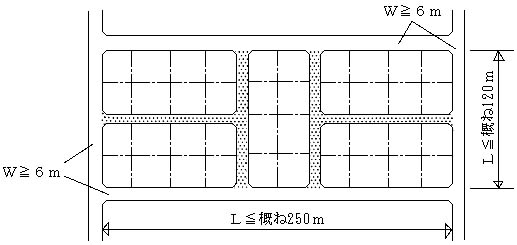

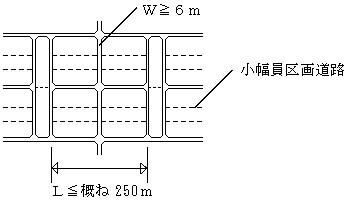

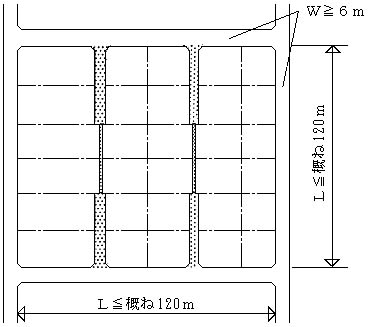

(四) U字状小幅員区画道路の計画基準

イ A図のように幅員六メートル以上の道路(区画道路と幹線道路又は補助幹線道路との接続上支障がない部分については、歩行者専用道路等)によつて囲まれた概ね一二〇メートル以下四方の区域の中のU字状区画道路について小幅員区画道路とすることができる。

また、B図及びC図のように概ね二五〇メートル×一二〇メートル以下の区域の中のU字状区画道路についても小幅員区画道路とすることができる。

ロ 道路延長は概ね二五〇メートル以下とする。

ハ 屈曲部は角度九〇度以上とすること等により自動車の通行上支障がないものとする。

ニ U字状区画道路の奥は、歩行者専用道路、公園等に接するか又は幅員二メートル以上のフットパス等によつて歩行者専用道路、公園等若しくは道路に接続することが望ましい。

A図

B図

C図

(五) 行き止まり状小幅員区画道路の計画基準

イ A図、B図及びC図のように幅員六メートル以上の道路(区画道路と幹線道路又は補助幹線道路との接続上支障がない部分については、歩行者専用道路等)によつて囲まれた概ね一二〇メートル以下四方の区域の中の行き止まり状区画道路について小幅員区画道路とすることができる。

ロ 道路延長は原則として三五メートル以下とし、三五メートルを超える場合は終端及び区間三五メートル以内ごとに自動車の転回広場を設けるものとする。この場合において、自動車の転回広場とは、「自動車の転回広場に関する基準」(昭和四五年一二月二八日付け建設省告示第一八三七号)に適合するものとする。

ハ 行き止まり状区画道路の終端は、歩行者専用道路、公園等に接するか又は幅員二メートル以上のフットパス等によつて歩行者専用道路、公園等若しくは道路に接続することが望ましい。

A図

B図

C図

|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

|