各地方建設局長・各都道府県知事あて

記

|

|

|

別添第一 標準操作規程

1 この標準操作規程においては、次の条件をそなえるダムを想定して、これに関する操作規程を記載した。ただし、注として他の記載例その他参考となるべき事項を併記した。

イ 一級河川に設置されるダムとする。

ロ もつぱら発電の用に供されるダムとする。

ハ 第一類のダムで、その設置に伴う下流の洪水流量の増加を予備放流方式により調節することとされているものとする。

ニ 予備放流水位は、原則として年間を通して一定とし、各洪水ごとに洪水警戒時において所定の水位まで低下させるものとする。

ただし、必要な場合は非洪水時における予備放流水位を定めることができるものとする。

ホ 他の河川から取水した流水を直接貯水池に注水する一の集水施設を有するものとする。

2 個々の操作規程を作成するに当つては、この標準操作規程の規定について、必要に応じ、取捨選択、変更等をするものとする。

○○ダム操作規程

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 ダム等の管理の原則

第一節 流水の貯留及び放流の方法(第十条―第十三条)

第二節 放流の際にとるべき措置等(第十四条―第十九条)

第三章 洪水における措置に関する特則(第二十条―第二十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、○○ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び○○貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第二条 ○○発電所(以下「発電所」という。)に、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第五十条第一項に規定する管理主任技術者一人を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第三条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(一) ダム

イ 高さ ○○メートル

ロ 堤頂の標高 ○○メートル

ハ 放流頂の標高 ○○メートル

ニ 洪水吐ゲート

(イ) 個々のゲートの規模及び数

高さ○メートルで幅○メートルのもの○門

高さ○メートルで幅○メートルのもの○門

(ロ) 個々のゲートの開閉の速さ 一分につき○○メートル

ホ 放流管バルブ

(イ) 規模及び数 内径○メートルのもの○門

(ロ) 開閉に係る開度変化率 一分につき○パーセント以下

ヘ 設計洪水流量 ○○m3/S

(二) 貯水池

イ 直接集水地域の面積 ○○平方キロメートル

ロ 湛水区域の面積 ○○平方キロメートル

ハ 最大背水距離 ○○キロメートル

ニ 設計洪水位 標高○○メートル

(水位計による表示○○メートル)

ホ 常時満水位 標高○○メートル

(水位計による表示○○メートル)

ヘ 予備放流水位 標高○○メートル

(水位計による表示○○メートル)

ト 最低水位 標高○○メートル

チ 有効貯水容量 ○○立方メートル

(三) 最大使用水量 ○○m3/S

注(一) 第四類のダムにあつては、第二号中ヘを置かず、トをヘとし、チをトとする。

注(二) 揚水式発電の用に供されるダムにおいて、揚水発電に供される空虚容量を予備放流容量としうる場合には、予備放流水位にかえて予備空虚容量を設定し、第二号ヘは、次のように規定する。

ヘ 予備空虚容量 ○○立方メートル

注(三) 予備放流水位又は予備空虚容量は、原則として年間を通して一定とするが必要な場合は、次のように規定する。

ヘ 洪水期(毎年 月 日から 月 日まで)

予備放流水位 標高○○メートル

(水位計による表示○○メートル)

非洪水期(毎年 月 日から 月 日まで)

予備放流水位 標高○○メートル

(水位計による表示○○メートル)

ヘ 洪水期(毎年 月 日から 月 日まで)

予備空虚容量 ○○立方メートル

非洪水期(毎年 月 日から 月 日まで)

予備空虚容量 ○○立方メートル

注(四) 揚水式発電の用に供されるダムにあつては、(三)を次のように規定する。

(三) 最大使用水量等

イ 最大使用水量 ○○m3/S

ロ 最大揚水量又は最大注水量 ○○m3/S

(洪水及び洪水時)

第四条 この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が○○m3/S以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。

注 同一河川における一連のダムにおいては、次のように規定する。

(洪水及び洪水時)

第四条 この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量に○○貯水池(以下「○○貯水池」という。)への流入量を合算した流入量(第○○条第○○項に規定する合計流入量をいう。以下同じ。)が○○m3/S以上であることをいい「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第五条 この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として暴風雨警報又は大雨警報が行われ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至つた時から、これらの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。

(洪水処理時)

第六条 この規程において「洪水処理時」とは、洪水警戒時中洪水時が終つた時から洪水警戒時が解除されるまで、又は解除されることなく貯水池への流入量が再び増加し、洪水時に至るまでの間をいう。

(予備警戒時)

第七条 この規程において「予備警戒時」とは、第五条の予報区を対象として風雨注意報又は大雨注意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至つた時から、洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。

(貯水位の算定方法)

第八条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、○○貯水池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第九条 流入量は、○○水位観測所地点における○○川の流量に○○を乗じて得た流量と貯水池への注水量とを合算して算定するものとする。

2 前項の○○川の流量は、○○水位観測所において測定した○○川の水位に基づいて、同項の注水量は、○○県一番地内において測定した集水用水路を流下する流水の水位に基づいてそれぞれ算定するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、これらの項に規定する方法によつては流入量を正確に算定することができないと認められる事情があるときは、流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

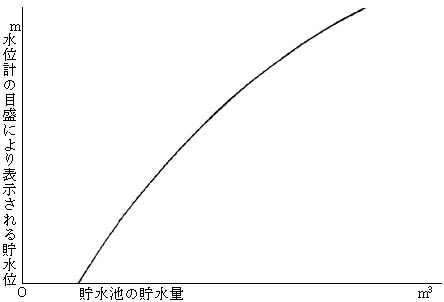

4 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終る時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第一により求め、これを差引計算して算定するものとする。

注 第九条の他の例を次に掲げる。

(流入量の算定方法)

第九条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第一により求め、これらを差引計算して算定するものとする。

第二章 ダム等の管理の原則

第一節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第十条 貯水池における流水の貯留は、第二十二条第一号の規定により貯水池に流水を貯留する場合を除くほか、常時満水位をこえてはならない。

(ダムから放流することができる場合)

第十一条 ダムの洪水吐からの放流は次の各号の一に該当する場合に限り、ダムの放流管からの放流は第一号、第四号又は第五号に該当する場合に限り、それぞれすることができるものとする。

(一) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。

(二) 前条の規定を守るため必要があるとき。

(三) 第二十一条第二号、第二十二条第一号及び第二十三条の規定により貯水池から放流するとき。

(四) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。

(五) その他やむを得ない必要があるとき。

注 予備警戒時において、予備放流のための事前放流を要する場合は、第三号は次のように規定する。

(三) 第二十条第二項、第二十一条第二号、第二十二条第一号及び第二十三条の規定により貯水池から放流するとき。

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

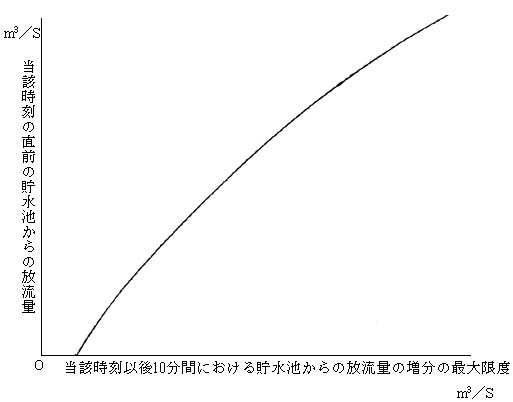

第十二条 貯水池からの放流は、第二十二条第一号の規定によつてする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第二に定めるところによつてしなければならない。

ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。

注 揚水式発電の用に供される上部貯水池において必要な場合は、次のように規定する。

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

第十二条 貯水池からの放流は、第二十二条第一号の規定によつてする場合を除くほか、○○貯水池(下池)の水位の変動が、○○ダム(下池ダム)下流の水位の急激な変動を生じないようにしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。

(洪水吐ゲート及び放流管バルブの操作の方法等)

第十三条 ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」という。)は、左岸に最も近いものから右岸に向かつて順次「第一号ゲート」、「第二号ゲート」……及び「第○号ゲート」という。

2 ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によつて開き、第○号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によつてするものとする。

第○号ゲート

第○号ゲート

第○号ゲート

3 前項の場合におけるゲートの一回の開閉の動きは、○○メートルをこえてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認められるときは、この限りではない。

4 一のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該一のゲートが始動してから少なくとも○○秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。

5 ゲート及びダムの放流管バルブは、第十一条の規定により放流する場合又はダムの洪水吐若しくは放流管の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。

第二節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第十四条 法第四十八条の規定による通知は、ダムの洪水吐又は放流管からの放流(当該放流の中途における放流量の著しい増加で、これによつて下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。以下次条において「ダム放流」という。)の開始の少なくとも一時間前に、別表第一(一)欄に定めるところにより行なうものとする。

2 前項の通知をするときは、○○地方建設局長(以下「局長」という。)に対しても、別表第一(二)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「令」という。)第三十一条に規定する当該通知において示すべき事項と同一の事項を通知しなければならない。

3 発電所の放水口からの放流によつて下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するための必要があると認められるときは、前二項の規定の例により通知しなければならない。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第十五条 法第四十八条の一般に周完させるため必要な措置は、ダム地点から○○地点まで(貯水池からの最大放流量が○○m3/sをこえるときは、ダム地点から××地点まで)の○○川の区間についてとるものとする。

2 令第三十一条の規定による警告は、別表第二に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(一) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあつては、ダム放流の開始約○○分前に約○○分間

(二) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあつては、ダム放流により当該地点における○○川の水位の上昇が開始されると認められる時の約○○分前に約○○分間

(三) 警報車の拡声機による警告にあつては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により、当該地点における○○川の水位の上昇が開始されると認められる時の約十五分前

3 発電所の放水口からの放流によつて下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するための必要があると認められるときは、前二項の規定の例により警告しなければならない。

(ダムの操作に関する記録の作成)

第十六条 ダムの洪水吐ゲート又は放流管のゲート若しくはバルブを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴わなかつたときは、第一号及び第二号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。

(一) 操作の理由

(二) 開閉したゲート又はバルブの名称、その一回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(三) ゲート又はバルブの一回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、ダムの洪水吐又は放流管からの放流に係る放流量及び使用水量

(四) ダムの洪水吐又は放流管からの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量

(五) 発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があつたときは、その時刻及びその直後における使用水量

(六) 法第四十八条の規定による通知(第十四条第二項の規定による通知を含む。)及び令第三十一条の規定による警告の実施状況

(観測及び測定等)

第十七条 法第四十五条の規定による観測は、別表第三に定めるところにより行うものとする。

2 法第四十五条の規定により観測すべき事項のほか、別表第四に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

3 前項のほか、次条後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみやかに、別表第四に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

4 法第四十五条及び第二項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第十八条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第十九条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、局長に対し、別表第一(二)欄の例により、その旨を報告しなければならない。

第三章 洪水における措置に関する特則

(予備警戒時における措置)

第二十条 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(一) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる職員を確保すること。

(二) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)法第四十五条の観測施設、法第四十六条第二項の通報施設、令第三十一条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に、外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(三) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(四) 局長及び○○県知事に対し、別表第一の例による、法第四十六条第一項の規定による通報をすること。

(五) 河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第二十七条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること。

(六) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

注 予備放流が、洪水警戒時のみでは所定の予備放流容量を確保しがたいダムで事前放流の必要がある場合には、第二項として次のように規定する。

2 前項に掲げる措置のほか、次条第二号に規定する措置を容易ならしめるために必要な流量の流水を貯水池から放流すること。

(洪水警戒時における措置)

第二十一条 洪水警戒時においては、前条第一号から第五号までに掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(一) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

(二) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、第十二条の規定に適合しないこととなるときは、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。

イ 洪水警戒時に至つた時における貯水位が、予備放流水位をこえているときは、貯水池からの放流を行い、貯水位が予備放流水位に等しくなつた時以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

ロ 洪水警戒時に至つた時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流入量が相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

ハ 洪水警戒時に至つた時における貯水位が、予備放流水位を下まわつているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなつた時以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

(三) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

注(一) 第四類のダムにあつては、第二号を置かず、第三号を第二号とする。

注(二) 第三条第二号において予備放流水位にかえて予備空虚容量を設定した場合には、第二号は、次のように規定する。

(三) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、第一二条の規定に適合しないこととなるときは、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。

イ 洪水警戒時に至つた時における貯水池及び○○貯水池における空虚容量が予備空虚容量より小さいときは、貯水池からの放流を行い、空虚容量が予備空虚容量に等しくなつた時以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

ロ 洪水警戒時に至つた時における貯水池及び○○貯水池における空虚容量が予備空虚容量に等しいときは、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

ハ 洪水警戒時に至つた時における貯水池及び○○貯水水における空虚容量が予備空虚容量より大きいときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池及び○○貯水池に流水を貯留し、空虚容量が予備空虚容量に等しくなつた時以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

(洪水時における措置)

第二十二条 洪水時においては、第二十条第三号及び第四号並びに前条第一号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(一) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、及び貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないため必要な最小限度においてその急激な変動を生じないようにしてすること。

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を貯水池から放流すること。

(イ) 洪水時に至つた時以後○○分間においては○○m3/s

(ロ) (イ)に規定する時間が経過した時から流入量が最大となるまでの間においては、○○分前に生じた流入量に相当する流量

(ハ) 流入量が最大となつた時(以下「最大時」という。)から流入量と放流量とが等しくなるまでの間においては、最大時における放流量

(ニ) (ハ)に規定する時間が経過した時から洪水時が経過するまでの間においては、流入量に相当する流量

(ホ) (ニ)に規定する場合において流入量が再び増加を始めたときから○○分間においては、増加を始めた時の放流量

(ヘ) (ホ)に規定する時間が経過した時以後においては、(ロ)、(ハ)及び(ニ)の順序で、それぞれ各号の規定による放流量

ロ イの規定にかかわらず、洪水時に至つた時における貯水位が予備放流水位を下まわつているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなつた時からイ(ヘ)に規定する時間が経過するまでの間においては、イの規定の例により貯水池から放流すること。

ハ イ(ヘ)に規定する時間が経過した時以後においては貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留すること。

(二) 法第四九条の規定による記録の作成をすること。

(三) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

注(一) 洪水吐の位置が高いため、計画上の波形より求められた予備放流水位が無害流量をフリーフローで放流することができる水位を下まわるダムについては、第一号イは次のように規定する。

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を貯水池から放流すること。

(イ) 洪水時に至つた時から流入量が最大となつた時(以下「最大時」という。)を経て流入量が放流量と等しくなるまでの間は、ダムのすべての洪水吐のゲートを全開とした時の放流量

(注) ダムの構造上等の理由により、予備放流容量が十分確保できない場合は、傍線部分は「洪水時が経過するまで」とすることができる。

(ロ) (イ)に規定する時間が経過した時から、洪水時が経過するまでの間は流入量に相当する流量

(ハ) (ロ)の場合において流入量が再び増加を始めた場合には、その時以後○○分間の間は、増加を始めた時の放流量

(ニ) (ハ)に規定する時間が経過した時からダムのすべての洪水吐ゲートが全開となるまでの間は○○分前に生じた流入量に相当する流量

(ホ) (ニ)に規定するまでの時間が経過した時以後は、(イ)以下の順序でそれぞれ各号の規定による放流量

(ヘ) (ニ)の場合においてダムのすべての洪水吐ゲートが全開に至らないで最大時に達した時は、流入量が放流量に等しくなるまでの間は、最大時における放流量

(ト) (ヘ)に規定する時間が経過した時以後は(ロ)の規定による放流量

注(二) 計画上の波形における洪水量に比して洪水吐ゲートの放流能力は小さいが、計算上の予備放流容量によつて計画上の波形における洪水量に対処可能なダムについては、第一号イは、次のように規定する。

イ 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水を貯水池から放流すること。

(イ) 洪水時に至つた時以後○○分間においては○○m3/s

(ロ) (イ)に規定する時間が経過した時間が経過した時からダムのすべての洪水吐ゲートが全開となるまでの間は○○分前に生じた流入量に相当する流量

(ハ) (ロ)に規定する時間が経過した時から流入量が最大となつた時(以下「最大時」という。)を経て流入量と放流量が等しくなるまでの間は、すべてのゲートを全開とした放流量

(ニ) (ハ)に規定する時間が洪水時が経過するまでの間は流入量に相当する流量

(ホ) (ロ)の場合においては、ダムのすべての洪水吐ゲートが全開に至らないで最大時に達した時は流入量と放流量が等しくなるまでの間は最大時の放流量

(ヘ) (ホ)に規定する時間が経過した時以後は(ニ)の規定による放流量

(ト) (ニ)の場合においては流入量が再び増加を始めた時はその時以後○○分間は増加を始めた時の放流量

(チ) (ト)に規定する時間が経過した時以後は(イ)以下の順序でそれぞれ各号の規定による放流量

注(三) 第三条第二号において、予備放流水位にかえて予備空虚容量を設定した場合には、第一号ロは、次のように規定する。

ロ イの規定にかかわらず、洪水時に至つた時における貯水池及び○○貯水池における空虚容量が予備空虚容量より大きいときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、空虚容量が予備空虚容量に等しくなつた時からイ(ヘ)に規定する時間が経過するまでの間においては、イの規定により貯水池から放流すること。

注(四) 第二類又は第三類のダムの操作方法については、第一類のダムの操作方法に準じて作成するものとする。

(洪水処理時における措置)

第二十三条 洪水処理時においては第二十一条に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(一) 洪水処理時に至つた時において前条第一号イの規定に基づき、放流していた流量を継続し、すみやかに貯水位を予備放流水位に等しくなるよう努めること。

(二) 洪水処理時に至つた時において、貯水位が予備放流水位に等しい場合においては、流入量に相当する流量を放流すること。

|

|

|

|

附 則 この規程は、昭和○○年○月○日から施行する。

|

|

|

|

別図第1(第9条第4項)

|

|

|

|

別図第2(第12条)

注 別図第2においては,貯水池からの放流による下流の水位の変動の許容限度を30分についき30cmから50cmまでの間に設けるようにするものとする。

|

|

|

|

別表第一(第十四条、第十九条及び第二十条第四号)

|

|

|

|

別表第二(第十五条第二項)

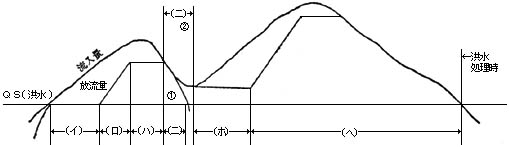

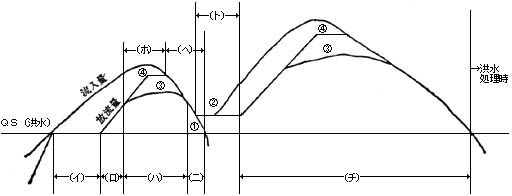

(参考) 第22条の洪水時におけるダムの操作方法のパターン

本則方式(本文のパターン)

注

1)は流入量が再び増加しなかつた場合の流入量曲線と放流量曲線

2)は流入量が再び増加した場合の流入量曲線

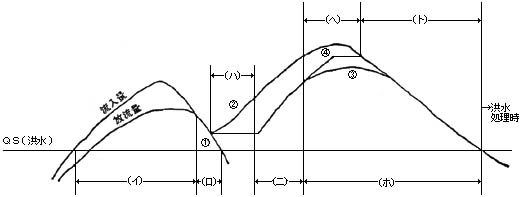

A方式(注(1)のパターン)

注

1)は流入量が再び増加しなかつた場合の流入量曲線と放流量曲線

2)は流入量が再び増加した場合の流入量曲線

3)は洪水吐ゲートが全開の後に最大時に達した場合の放流量曲線

4)は洪水吐ゲートが全開に至らないで最大時に達した場合の放流量曲線

B方式(注(2)のパターン)

注 1),2),3)及び4)は,A方式の注と同じ

|

|

|

|

別表第三(第十七条第一項)

|

|

|

|

別表第四(第十七条第二項及び第三項)

|

|

|

|

別添第二 第一類

石狩川水系 雨竜第二ダム、雨竜第一ダム、鷹泊ダム及び大夕張ダム

赤川水系 八久和ダム

利根川水系 須田貝ダム

阿賀野川水系 奥只見ダム、田子倉ダム、滝ダム及び本名ダム

庄川水系 御母衣ダム

大井川水系 畑薙第一ダム、畑薙第二ダム及び井川ダム

天竜川水系 佐久間ダム及び秋葉ダム

木曽川水系 牧尾ダム

熊野川水系 風屋ダム、二津野ダム及び池原ダム

太田川水系 立岩ダム、樺床ダム及び王泊ダム

吉野川水系 長沢ダム、大森川ダム及び大橋ダム

耳川水系 塚原ダム及び上権葉ダム

一ツ瀬川水系 一ツ瀬ダム

第二類

最上川水系 上郷ダム

天竜川水系 泰阜ダム及び平岡ダム

木曽川水系 落合ダム、大井ダム及び笠置ダム

球磨川水系 瀬戸石ダム及び荒瀬ダム

第三類

信濃川水系 生坂ダム、平ダム、水内ダム、笹平ダム及び小田切ダム

大井川水系 奥泉ダム

江川水系 浜原ダム

筑後川水系 夜明ダム

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |