建設省河治発第二四号

平成六年四月一日

建設省河川局治水課長通達

直轄河川管内図作成要領について

直轄河川管内図(以下「管内図」という。)については、昭和四四年五月の治水課長通達「直轄河川管内図作成要領」に基づき従来から作成されているところであるが、この度、別紙のとおり作成要領を改めたので、今後管内図を作成する場合は本要領を基本に作成されたい。

なお、昭和四四年五月の治水課長通達は廃止する。

1 記載図面等

平面図(一般事項、河川管理施設、許可工作物)、流域図、縦断図、堤防標準断面図、標準横断図、計画高水流量図、改修計画概要及び凡例を記載する。

なお、各図面に記載されているデータが、いつ時点のものであるか、その時点(平成〇年〇月現在)を各図面の右下に記載する。

2 ご面図

(1) 原図

平面図は最新の国土地理院発行の地形図(五万分の一)をもととし、各種の記載事項が明瞭に見えるよう、着色は以下で指定するもの以外(等高線、地名等を含む。)は銀ねずみ色とする。なお、必ず国土地理院長の承認を得ること。

縮尺は、原則として五万分の一とするが、小河川では二万五〇〇〇分の一、大河川では一〇万分の一としてもよい。

平面図には、原則として直轄河川防御対象氾濫区域(以下「氾濫防御区域」という。)を記載し、河川周辺、流入支川及び接続する上下流の地形等を十分表現するものとする。

図面は、原則として北を上とするが、図面の配置上からこれが困難な場合には、傾斜しても差し支えない。

(2) 一般事項

1) 海、湖沼、貯水池及び幹支川(準用河川及び普通河川も極力入れる。)の澪筋は青色とし、河川名等の名称は黒色一一〜一三級明朝体とする。

2) 氾濫防御区域は、緑色実線(〇・二ミリ)とし、内側へ幅三ミリのうすいぼかしをつける。

ただし、堤防の背面部分は省略する。

3) 過去の洪水等による浸水区域(内水によるものを含むが、外水との区分は必要ない。)の主要なもの(一〜二程度)について、各浸水区域を区別できるよう(青色ボカシ、青色アミガケ等)記載し、発生年月日を凡例中に記載する。ただし、浸水区域が不明確な場合は記載しなくてよい。

4) 行政区域界は、国土地理院発行図面の凡例に準じ、黒色線(県境〇・五ミリ、市町村界〇・二ミリ)で基図線センターに重ねる。名称は黒枠で囲み黒色ゴシックとし、都道府県名二四級、市町村名一五級とする。

5) 国道及び自動車専用道路は、紫色で着色すること。

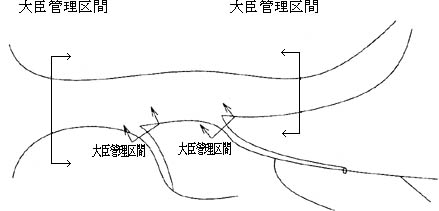

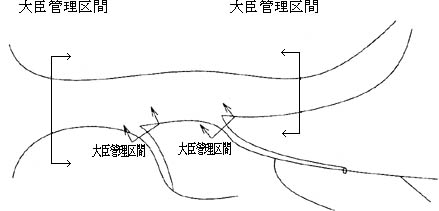

6) 建設大臣管理区間は水面を水色でべた塗りし、境界は、河口及び上流端に河川を横断した青色実線(〇・三ミリ)で示し、「大臣管理区間」と青色一二級ゴシックで併記する。

平面図記載範囲内の法河川区間は、実際の川幅に合わせ青色二本線(各〇・一ミリ)とし、その終端を青色丸印(直径一・〇ミリ)で示す。その他の河川及び水路等は青色一本線(〇・一ミリ)とする。ただし、法河川で川幅が狭い区間は間隔〇・五ミリの二本線とする。

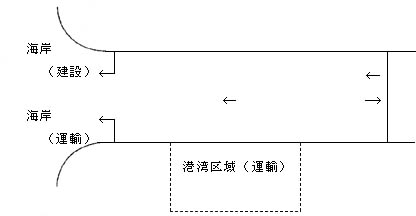

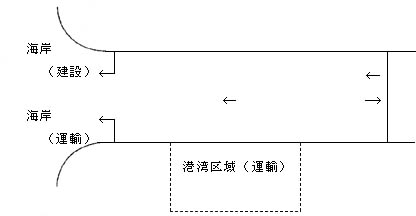

7) 海岸保全区域は黒色実線(〇・二ミリ)の引出線で、港湾区域及び漁港区域はその範囲を黒色点線(〇・二ミリ)で示し、所管名は黒色一〇級ゴシックとする。

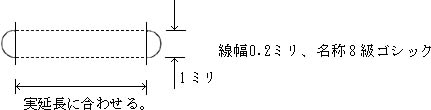

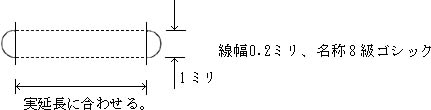

感潮区間は水面を横断した黒実線(〇・一mm)と矢で表示する。

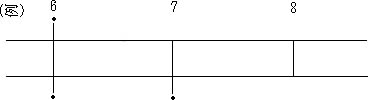

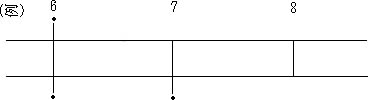

8) 距離標は一キロ毎に黒色点(直径〇・五ミリ)で示し、その両岸の距離標間を黒色実線(〇・一ミリ)で結び、キロ数を片岸のみに黒色九級ゴシックで記載する。

距離標の位置が後述の堤防法線と重複する場合は、距離標黒色点は省略する。

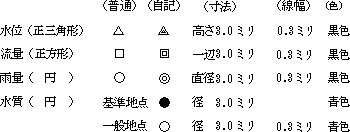

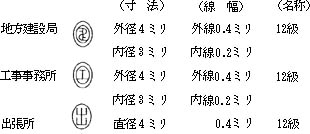

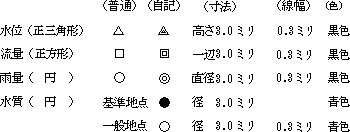

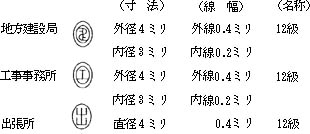

9) 観測所の表示は、次の記号によるが、水位と流量観測所が同一箇所にある場合は両方記載する。

名称は、「○○水位観測所」のように黒色一二級ゴシックで記載する。

自記観測所は二重印とし、テレメータ等の場合は記号の上に印をつける。

寸法は、線の中心間とする。(以下同じ)

10) 無堤部において、特に河川区域の境界を明示する必要のある場合は、青色破線(〇・三ミリ)で示す。

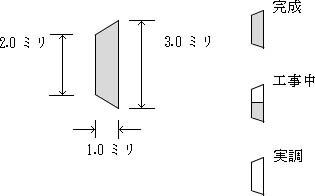

11) 地方建設局、工事事務所及び出張所の表示は、次のとおりとし、記号、名称とも黒色とする。北海道開発局にあっては、これに準ずること。

12) 標題は、白抜き枠どりした上に「○○川管内図」とし、図面をA4版程度に折りたたんだ際にも見えるよう、図面の左上隅に記載する。表題の下には必ず縮尺及び縮尺図を記載する。

その他、方位等も適宜記載する。

13) 都市計画区域、市街化区域

都市計画区域及び市街化区域は、それぞれ黄色実線〇・二ミリ及び柿色実線〇・二ミリで記載し、内側へ幅二ミリ程度のうすいぼかしをつける。

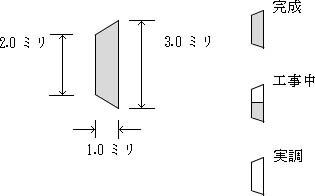

(3) 河川管理施設

河川管理施設等は、直轄区間については堤防及び低水路法線を除き既設のものについて次に示す要領で記載する。名称は、すべて黒字とする。記号は、堤防及び低水路法線を除き、すべて黒色とする。河川管理施設が密集している場合は、適宜黒色引出し線(〇・一ミリ)を使用してよいが、極力堤内側に記載する。

直轄管理以外の施設は、名称の次に(管理者名)を記載する。

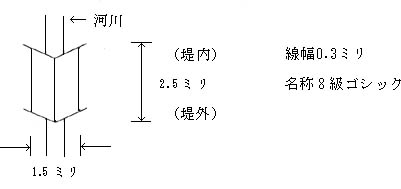

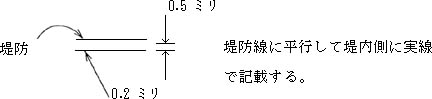

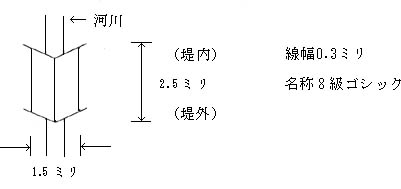

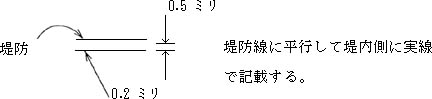

1) 堤防

完成堤防区間 黒色実線(〇・六ミリ)

暫定堤防区間 黒色破線(〇・六ミリ)

暫々定堤防区間(在来堤防、未施工区間を含む) 緑色実線(〇・六ミリ)

なお、高規格堤防整備区間については、その下流端及び上流端を大臣管理区間と同じ赤色記号で示し、「高規格堤防整備区間」と赤色一二級ゴシックで併記する。

2) 低水路法線

低水路について、計画法線を黒色実線(〇・二ミリ)で記載する。

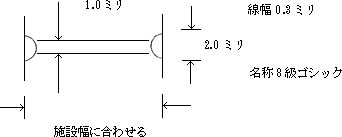

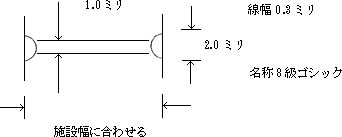

3) 床止め

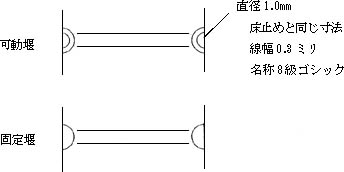

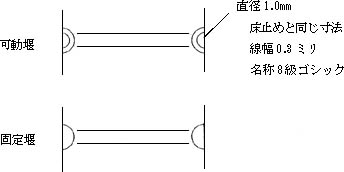

4) 堰

兼用工作物の場合は、名称の次に(兼)と記載する。

5) 水門

6) 閘門

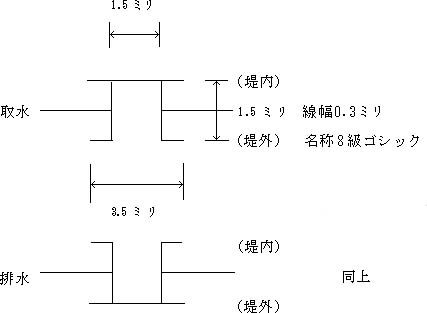

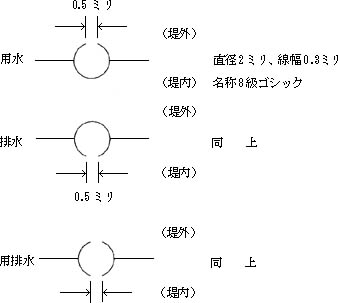

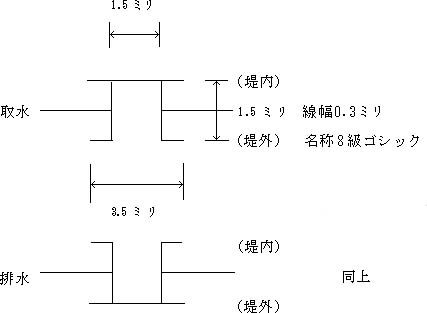

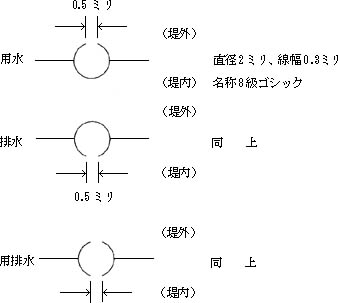

7) 樋門、樋管

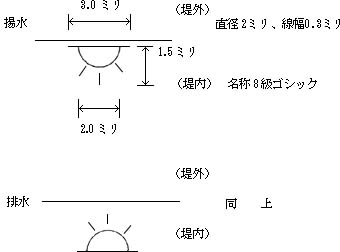

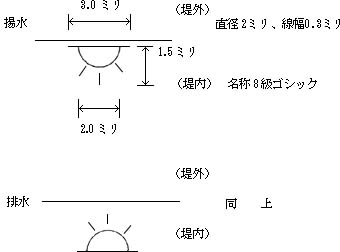

8) 揚排水機場

名称の次に管理者名、を併記する。

なお、救急内水対策事業のポンプは、(救急)と併記する。

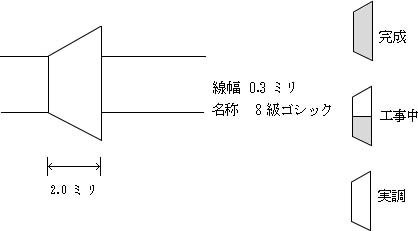

9) ダム

ダムの記号は河川を横断して示し、名称の次に( )でダムの目的を略号(治水、発電、農水、砂防、上水、工水をそれぞれ、治、電、農、砂、上、工とする。)で記載する。

(4) 許可工作物

許可工作物は、直轄区間について既設のものを次に示す要領で記載する。

名称及び記号は、すべて黒色とする。工作物が密集している場合は、適宜黒色引き出線(〇・一ミリ)を使用してよいが、極力堤内側に記載する。

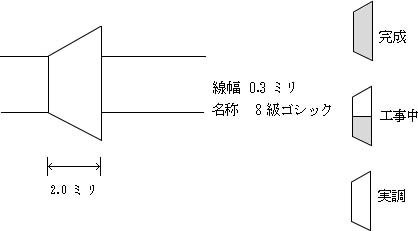

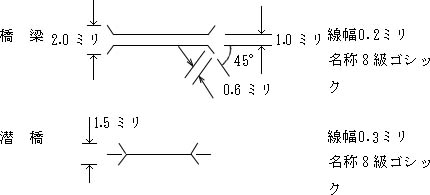

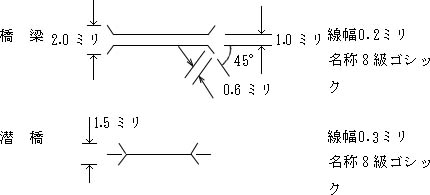

1) 橋梁

橋梁名の次に( )で、国道、県道、市町村道、農道の別を略号(国、県、町、農)で示す。

2) 堰

河川管理施設の堰の要領とする。

3) 樋門、樋管

河川管理施設の樋門、樋管の要領とする。

用水については、県営、市町村営、工業用水、上水等の区分を名称の次に(県・工)、(○○市・上)のように記載する。

4) 揚排水機場

河川管理施設の揚排水機場の要領とする。

5) ダム

河川管理施設のダムの要領とする。

6) サイフォン

7) 兼用道路

3 流域図

流域の概況を把握するのに便利な大きさとし、特に河川の流路、観測所の識別が容易なよう配慮し、次の事項のみ記載し、銀ねずみ色の地形(等高線等)は省略する。

1) 流域界 緑色実線(〇・五ミリ)とし、流域界の外側には緑色のうすいぼかしをつける。

2) 主な法河川 主な法河川を青色実線(〇・三ミリ)で記載し、その終端に青色丸印●(直径一・〇ミリ)を表示し、名称を黒八級明朝体で記載する。

大臣管理区間については、青色実線(一・〇ミリ)とし、その終端は平面図と同じ記号で記載する。

3) 主な山 黒色三角印▲(高さ一ミリ)で表示し、名称を黒色八級明朝体で記載する。

4) 県市町村界 銀ねずみ色一点鎖線(県界〇・四ミリ、市町村界〇・二ミリ)で表示し、適宜名称を銀ねずみ色一〇級ゴシック(銀ねずみ色枠囲み)で記載する。

5) 主なダム

主な実施計画調査以上の治水ダムについて、名称(黒色八級ゴシック)とともに記載する。

6) 主な建設省設置の水位、流量、雨量観測所

記号は平面図の要領と同一(ただし、寸法は一・五ミリ、色は緑色とする)とし、名称を黒色八級ゴシックで記載する。

7) 主な道路等

主な道路(高速道路、国道等)及び鉄道の路線を銀ねずみ色実線(〇・六ミリ)で表示し、名称は黒色八級ゴシツクで記載する。

8) 出張所管理範囲を引き出し線(黒色〇・一ミリ)により記載する。

4 縦断図

大臣管理区間の河川については、すべて直轄河川改修計画書と同じピッチ(原則として〇・五K〜一・〇Kピッチ)で記載する。縦横の縮尺は図面の配置上から決定し、図面に記載する。

1) 現況

堤防高は、黒色線(〇・一ミリ、左岸実線、右岸破線)とし、適当な位置に「○岸堤防高」と表示する。

最深河床高は、黒色実線(〇・一ミリ)とする。

低水路内平均河床高は、黒色破線(〇・一ミリ)とする。

2) 計画

計画高水位(計画高潮位を含む) 青色実線(〇・四ミリ)

計画堤防高 緑色実線(〇・四ミリ)

計画河床高 同上

3) その他

標高基準線及びその基準(T.P.、Y.P.、O.P.等)並びにT.P.との換算高を記載する。

主要構造物(橋梁、堰、床止め)及び主な支川合流点の位置を記載する。

4) 表

縦断図の下に計画高水位勾配及び計画河床勾配(勾配変化点を明記する。)、計画堤防高、計画高水位、計画河床高並びに距離標を図面に合わせて一Kピッチで表形式で記載する。

計画河床に落差のある箇所は、上下流両方の値を記載する。

5 堤防標準断面図

縮尺は、図面の配置上より決定するが、縦横同一とし、図面に記載する。

堤防標準断面が複数ある場合は、それぞれ断面の上に河川名とその該当区間を記載する。

記載事項は次のとおりとする。

1) 計画 緑色実線(〇・四ミリ)

2) 計画高水位 青色実線(〇・二ミリ)

3) 寸法(断面の主要寸法、法勾配、計画高水位との関係) 黒色実線(〇・一ミリ) 黒色七級ゴシック

6 標準横断図

川渡り横断図とし、縮尺は図面の配置上より決定するが、縦横の縮尺比は一〇対一を原則とする。

断面数は原則として本川二ケ所、大臣管理の各支川一ケ所とする。

横断図の上にはそれぞれ河川名、距離標、縮尺を記載する。

記載事項は、堤防標準断面図の要領によるが、更に次の事項を追加する。

1) 現況 黒色実線(〇・二ミリ)

2) 標高基準線と略号(T.P.、O.P.等) 黒色(〇・二ミリ) 黒色八級明朝体

7 計画高水流量図

直轄河川改修計画参考資料の計画高水流量図を用いる。

河道は青色ぼかしとし、線幅は適宜定める。

8 改修計画概要

|

○○川改修計画概要

|

|

|

水源地及標高

|

○○県○○郡○○町○○山、○,○○○m

|

|

流域面積

|

○,○○○km2(山地○○○km2、平地○○○km2)

|

|

流路延長

|

本川○○○km、支川○○川○○km

|

|

氾濫防御区域

|

大臣管理区間内○○○km2

|

|

大臣管理区間

|

本川○○○.○km、支川○○川○○.○km 2条7号区間○○.○km

|

|

計画高水流量

|

(○○地点)基本高水流量○,○○○m3/s 計画高水流量○,○○○m3/s

|

|

既往著名出水

|

○年○月○日(台風○号)

○○地点、○,○○○m3/s

(最大)

○年○月○日(台風○号)

○○地点、○,○○○m3/s

|

記入の数字はそれぞれ例示の単位までとし、小数点以下は記載しないこととするが、大臣管理区間延長は小数点以下一位まで記載する。

事務所等が上下流にわかれている場合は全体と担当分を併記する。

9 凡例

横書きとする。

|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

|