1 高規格堤防特別区域の指定及び公示について(法第六条第二項及び第四項関係)

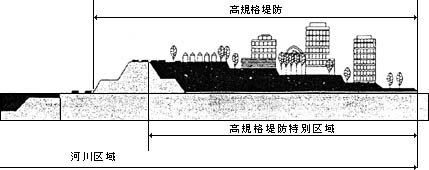

(1) 高規格堤防特別区域は、高規格堤防の敷地である土地の区域のうち表法肩から普通の堤防における計画天端幅までの地点から堤内地側の土地の区域を指定するものであること(下図参照)。

また、高規格堤防特別区域の指定は、暫定的に高規格堤防が部分的に完成した場合であっても行うものとし、この場合の高規格堤防特別区域の指定の範囲は、上記と同様表法肩から普通の堤防における計画天端幅までの地点から堤内地側の高規格堤防の敷地である土地の区域を指定するものであること。

(図)

(2) 高規格堤防特別区域の指定の公示は、事業が完了して高規格堤防が完成し(部分的完成を含む。)、その敷地である土地の区域が河川区域となると同時に行うものであること。

(3) 都道府県知事は、指定区間内の一級河川のうち指定区間外の一級河川との境界に係る部分について、高規格堤防特別区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方建設局長に協議すること。

(4) 高規格堤防特別区域を指定しようとする土地の区域又は当該土地と隣接する堤内地側の土地の区域(上流側又は下流側に隣接する土地の区域を除く。)が既に河川保全区域に指定されている場合にあっては、高規格堤防特別区域の指定と併せて当該河川保全区域の指定の廃止を行うものとすること。

(5) 高規格堤防特別区域の指定の公示が行われたときは、速やかに、河川法施行規則(昭和四〇年建設省令第七号)別記様式第一河川現況台帳調書(丙の三の二)及び河川現況台帳の図面に高規格堤防特別区域の区間及び幅がわかるよう必要な記載を行うものとすること。

(6) 高規格堤防特別区域が通常の土地利用に供される土地の区域であり、土地利用が進んだ場合には、現地における当該区域の範囲の明認が困難になるおそれがあることにかんがみ、高規格堤防特別区域の位置及び範囲を掲示する立札を現地に設置すること等により、高規格堤防特別区域の一般への周知に努めるものとすること。

2 高規格堤防特別区域の規制等について(法第二六条及び第二七条関係)

(1) 高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却で法第二六条第一項の許可を受けることを要しないものは次のとおりであり、原則として、一般個人住宅等地階を有しない建築物の建築は許可不要となるものと考えられること。

1) 基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものの新築又は改築(その深さ及び断面積並びにこれを複数設置する場合の単位面積当たりの本数及び面積を問わない。)

2) 1)の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における新築又は改築(工作物の種類及び規模を問わない。)

3) 工作物の地上における除却(工作物の種類、規模を問わない。)

4) 工作物の地表から深さ一メートル以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの

(2) 法第二六条第三項に規定する高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれの有無は、高規格堤防の治水上の機能の保持に支障を及ぼすおそれがないかで判断するものであり、具体的には、高規格堤防の形状の保持、堤体内への漏水防止、適正な埋め戻しの実施等が確保されているかを主に審査するものであること。

(3) 法第二六条第一項の許可を要する工作物の新築等のうち高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのある行為の主なものとしては、高規格堤防の形状を欠損させるもの、土木路等堤体内への漏水が発生するもの、長区間に連続した地下工作物で遮水対策を施していないもの、適正な埋め戻し等が行われず水みちの発生、拡大が生ずるものがあり、このような支障を伴う行為は不許可となるものであること。

(4) 高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削等で法第二七条第一項の許可を受けることを要しないものは次のとおりであること(なお、「土地の掘削」とは地面を掘りうがつことをいい、「切土」とは法面又は法肩を切り取ることをいうものである。)。

1) 法第二六条第一項の許可に係る行為のためにする土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(従来の河川区域における取扱いと変わらず。)

2) 法第二七条第一項ただし書の政令で定める軽易な行為(高規格堤防特別区域においても許可不要である。)

3) 上記(1)1)の行為のためにする土地の掘削

4) 地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの

5) 盛土

6) 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為(例えば、整地、敷ならし等の行為が考えられる。)

7) 竹木の栽植又は伐採(竹木の栽植又は伐採と土地の掘削は別の概念のものであるため、竹木の栽植又は伐採のために深さ一・五メートルを超える土地の掘削を行う場合には、土地の掘削について許可を必要とするものである。)

(5) 法第二七条第一項の許可を要する土地の掘削等のうち高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのある行為の主なものとしては、掘削後の土地を埋め戻さずに放置し、高規格堤防の形状を欠損させるもの、切土後適正に従前の形状に復さないもの、適正な埋め戻し等が行われず水みちの発生、拡大が生ずるものがあり、このような支障を伴う行為は不許可となるものであること。

3 高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等について(法第二二条の二関係)

(1) 本条は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷した場合には、洪水時に破堤を招くおそれがあり、河川管理上重大な支障を来すものであることから、高規格堤防の損傷が生じた場合に河川管理者が原状回復等の必要な措置を迅速にとることができるようにするため設けることとしたもので、適正な河川管理の確保を図ることとしたものである。

(2) 本条による原状回復措置等は、河川管理上の支障を除去するために必要な限度において行えるものであり、具体的には、高規格堤防の部分が損傷した場合における必要な限度とは、損傷した高規格堤防の部分の原状の回復及び必要な物件の除却等その原状回復のために必要な範囲の措置であり、高規格堤防の部分が損傷するおそれが生じた場合における必要な限度とは、損傷するおそれが生じた高規格堤防の部分の損傷するおそれを解消するために必要な地盤の修補等その保全のために必要な範囲の措置であること。

(3) 本条の原状回復措置等に要した費用は、高規格堤防の損傷が人為的行為により生じたものである場合には、河川法第六七条の規定により、損傷行為の行為者にその必要を生じさせた限度において負担させるものであり、高規格堤防の損傷が天然現象により生じたものである場合には、河川工事に要する費用の費用負担者である国及び都道府県が河川法第五九条から第六二条までの規定に基づき負担することとなるものであること。

(4) 本条第一項の原状回復措置等をとるため、他人の土地に立ち入るとき又は他人の土地を一時使用するときについては、本条第二項が適用され、法第八九条第一項が適用されるものではないこと。

4 その他

(1) 今回、不動産登記法(明治三二年法律第二四号)の改正が併せて行われ、土地又はその一部が高規格堤防特別区域内の土地となった場合には、河川管理者はその旨の登記を嘱託することを要するものとされ、登記簿上に河川区域内の土地である旨の表示に加え、高規格堤防特別区域内の土地である旨の表示が併せて行われることとされた。

このため、高規格堤防特別区域の指定及び公示が行われたときは、別添の照会回答に従い、速やかに、高規格堤防特別区域内の土地となった旨又は河川区域内及び高規格堤防特別区域内の土地となった旨の登記を嘱託するものとすること。

(2) 今回の河川法施行令の改正により、同令第一六条の四第一項第二号の汚物又は廃物の投棄の禁止及び第一六条の八第一項各号の行為の許可については、高規格堤防特別区域内の土地における行為は規制の対象外とされたものであること。