高規格堤防における地震時の安定性の解析については、従来より円弧すべりを破壊モードとして、地震時の液状化並びに慣性力に対する安定性を照査するという手法を標準としてきたところであるが、近年得られた新たな知見によれば、粘性土地盤については、地震時の破壊現象は円弧滑りを破壊モードとした震度法による解析手法では破壊現象を十分表現できない事が判明したので、平成一二年度より当面の間、安定性解析手法及び対策工の設計手法は左記により取り扱われるよう通知する。

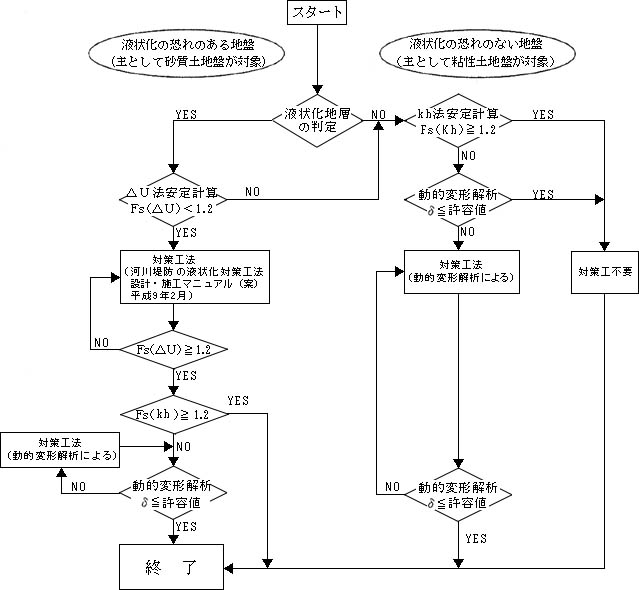

1 高規格堤防における地震時安定解析は以下の方法によるものとする。

(1) 液状化が発生する恐れの無い地盤(主として粘性土地盤が対象)

1) 地震時の慣性力を考慮した円弧すべり安定計算(Kh法)を行う。

2) Kh法による安全率(Fs(Kh))≧1.2の場合は対策不要。

3) Fs(Kh)<1.2の場合は、対策の要否を動的変形解析手法により判断するものとする。

(2) 液状化が発生する恐れのある地盤(主として砂質土地盤が対象)

1) 地震時の過剰間隙水圧を考慮した円弧すべり安定計算法(△U法)を行う。

2) △U法による安全率(Fs(△U))≧1.2の場合は対策不要。但し、その場合であってもFs(Kh)<1.2の場合は、対策の要否を動的変形解析手法により判断するものとする。

3) Fs(△U)<1.2の場合は対策を実施する。なお、その場合であっても対策後においてFs(Kh)<1.2の場合は、動的変形解析手法により照査を行い、所要の変位に収まらない場合は追加対策を講ずるものとする。

以上の通りであるが、全体の検討手順をフローチャートに示せば別紙の通りである。

2 高規格堤防における耐震対策工の設計は以下の方法によるものとする。

(1) 動的変形解析法により、対策工法を設計する場合

1) 動的変形解析手法は、砂質土層の液状化現象が考慮でき、かつ地震後の残留変形を算出できる方法とする。

2) 入力地震波は、一九六八年十勝沖地震の八戸港強震観測波形とし、加速度波形の最大振幅は開放基盤面で150gal(入射値で75gal)とする。

3) 許容変位量は、動的変形解析の精度や供用目的、復旧の難易度等を考慮して、以下に示す「許容残留沈下量の目安値」を参考に適宜設定するものとする。

<高規格堤防における地震時の許容残留沈下量の目安値>

ア 堤防天端及び堤外側のり面においては五〇cm以下とする。

イ 高規格堤防特別区域においては二〇cm以下とする。

なお、長期にわたって土地利用が特定できる場合は、その土地利用に応じた目安値を設定するものとする。

(2) 地震時の過剰間隙水圧を考慮した円弧すべり安定計算法(△U法)により対策工を設計する場合

「河川堤防の液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)平成九年二月」によるものとする。

3 「河川管理施設等構造令」との整合に関する取り扱いについては以下の通りとする。

(1) 「構造令」は震度法により規定されているので、動的変形解析法により設計したものは、暫定的な運用措置に基づく暫定対策とする。

(2) 今後は、限定円弧すべり法等の改良を加え解析精度を高めていくか、動的変形解析手法を正式な設計法と位置付け構造令を改定するか、何れかの対応を図っていくものとする。