各地方建設局河川部長、北海道開発局河川管理課長あて

|

|

|

〔別紙〕 河川管理用光ファイバーケーブル設置基準(案)

[解説]

本設置基準においては、「河川管理用光ファイバーケーブル」とは光ファイバーケーブル、収容管路、ハンドホール及び伝送装置等からなる河川管理用の光ファイバーシステムの総称とする。また、「収容管路」とは光ケーブルを敷設するための管路とし、「ハンドホール」とは引き通しハンドホールないしは接続ハンドホールとする。

光ファイバーケーブル及び収容管路は、水道管、ガス管等のような圧力管ではなく、一般に、これらに比べて断面が小さく、移設も容易である。このように、河川管理用光ファイバーケーブルは、従来から河川区域内に設置されてきた水道管等のような管類と性状が異なることから、本設置基準を策定したものである。

本基準は、河川管理用光ファイバーケーブルについての設置基準であるが、河川法第二六条第一項に基づく通信ケーブル、放送用ケーブル等の設置の許可を行なうにあたっては、本基準の考えを参考にして河川管理上の判断を行うものとする。

[解説]

遊水地、湖沼及び高規格堤防特別区域については、通常の河川敷地とは異なる性状の土地であることから、この基準の適用範囲から除外した。

[解説]

1について

近い将来改修工事に着手する予定のある区間に河川管理用光ファイバーケーブルを設置するときは、極力、改修工事の施行時期と河川管理用光ファイバーケーブルの設置時期との間の調整を図ること。

工事実施基本計画等に適合しない位置に設置する(設置したものを含む。)河川管理用光ファイバーケーブルの兼用化は、将来の河川改修時に占用者の負担において当該改修工事の支障とならない措置(伝送装置等の占用者の専用部分の移設等)を講ずべき旨の条件を付し得るときに限る必要がある。

2について

河川管理用光ファイバーケーブルの設置の際には、他の一般公衆の自由かつ安全な河川使用の妨げとならないよう、段差を新たに設けないことが望ましい。なお、堤内地からのアクセスが妨げられるおそれがあるときは、適当な間隔で通路を設ける等の対策を講じる必要がある。

3について

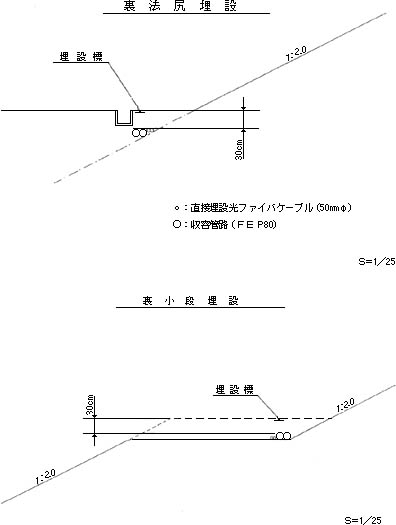

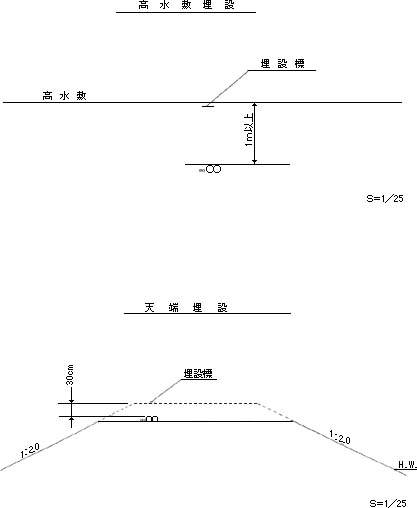

光ファイバーケーブル及び収容管路を地表付近に設置した場合、車両の通行等により人為的に損傷等を加えられる可能性がある。このため、これらに対して物理的に安全な深さに埋設することを基本としたものである。埋設することは、河川環境面や他の一般公衆の自由な河川使用の面からも好ましい。この埋設深さは、堤防天端や堤防の裏小段、裏法尻においては、地表面から〇・三mとしている事例が多い。なお、高水敷及び低水路における埋設深さについては本設置基準の第六に規定している。

また、特殊堤、他の工作物の近接箇所等において、十分な埋設深さが確保できないときは、光ファイバーケーブル及び収容管路を保護するため、鞘管構造やコンクリート巻立構造とする等の対策が必要である。

4について

河川管理用光ファイバーケーブルを兼用化するときは、許可に際して、用途廃止時に、占用者が、伝送装置等の専用部分を確実に除却することを担保する必要がある。

[解説]

河川管理用光ファイバーケーブルは、河川区域内に存する河川管理施設の監視制御、変状感知等を主目的として設置する河川管理施設であり、河川区域内に縦断的に設置せざるを得ないものである。

2について

河川管理用光ファイバーケーブルは断面が小さく、設置上の自由度が高く、堤外地及び堤防の表法に縦断的に設置する必然性は乏しい。また、洪水時に、洗掘等により、延長の長い光ファイバーケーブル等が河道内に流出すると、治水上の危険性が高い。このため、堤外地及び堤防の表法には縦断的に設置しないことを基本としたものである。ただし、堤外地であっても、地形が安定している区間や流速が低い区間で洗掘等の生じるおそれが極めて低い場合、また、表法部において治水上の支障の生じないよう護岸と一体化する場合はこの限りでない。

また、堤防の余盛り部は、沈下後に定規断面となるよう設けられているものであり、原則として、堤防の定規断面と同様に取り扱うものとする。

[解説]

1について

河川管理用光ファイバーケーブルを堤外地において縦断方向に設置する場合の設置基準は本設置基準の第四に規定しており、ここでは、堤防裏法尻等に設置した河川管理用光ファイバーケーブルからの分岐ケーブルを堤防乗り越し形式で設置する場合を想定している。

2について

光ファイバーケーブル及び収容管路は断面が小さいので、護岸等と一体化すること等が可能であり、流水の乱れが生じないようすることを第一に考えて、これらの上面を堤防法面に合わせることを基本としたものである。

堤防の法面が芝である場所においては、流水の乱れなどによる洗掘が起きないように、護岸等の堤防補強を行う必要がある。堤防補強の範囲は、光ファイバーケーブル及び収容管路の両端から一m以上とするが、二mとしている事例が多い。

3について

ハンドホール及び伝送装置等は、設置間隔を長くとれるので、堤防の表法に設置する必然性は乏しい。また、洪水時に、洗掘等により、これらが河道内に流出すると、治水上の危険性が高い。このため、堤防の表法には設置しないことを基本としたものである。

4について

堤防天端部分は、河川管理用車両の通行に支障のない構造とする必要がある。

5について

構造令に適合していない既存の橋は、治水上何らかの問題点を有している。これに河川管理用光ファイバーケーブルを添架すると、河道内への流出等の治水上の危険が生じる可能性がある。このため、やむを得ず構造令に適合していない既存の橋に添架する場合は、治水上の支障について検討を行い、必要があるときは、添架位置に配慮する等の対策を講じるものとしたものである。

[解説]

1について

河川管理用光ファイバーケーブルを堤外地において縦断方向に設置する場合の設置基準は本設置基準の第四に規定しており、ここでは、堤防等に設置した河川管理用光ファイバーケーブルからの分岐ケーブルを高水敷及び低水路に設置する場合を想定している。

2について

光ファイバーケーブル及び収容管路を「河川管理施設等構造令」第六二条第二項によらず高水敷等の地表付近に設置した場合、流水の乱れなどによる洗掘が起きる可能性があり、護岸等の保護工を設置する必要がある。保護工の範囲は、光ファイバーケーブル及び収容管路の両端から一m以上とするが、二mとしている事例が多い。

また、光ファイバーケーブル及び収容管路は断面が小さく、樋管の水路等と一体化することが可能であることから、一体化したときには埋設しなくともよいものとした。

3について

ハンドホール及び伝送装置等は、設置間隔を長くとれるので、高水敷及び低水路に設置する必然性は乏しい。また、洪水時に、洗掘等により、これらが河道内に流出すると、治水上の危険性が高い。このため、高水敷及び低水路には設置しないことを基本としたものである。ただし、堤外地であっても、地形が安定している区間や流速が低い区間で洗掘等の生じるおそれが極めて低い場合はこの限りではない。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |