北海道開発局建設部長、各地方建設局河川部長あて

|

|

|

〔別紙〕 河川情報通信用光ファイバーネットワーク整備の考え方(案)

1 はじめに

この河川情報通信用光ファイバーネットワーク(以下「河川光ファイバー」という。)整備の考え方(案)は、河川区域における光ファイバーによる河川情報の通信網を整備するにあたって、基本的な考え方を定めたものである。

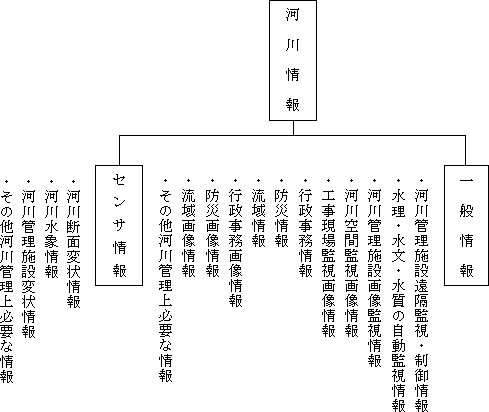

2 河川情報

河川情報とは、河川管理を適正に行うための全ての情報を総称するもので、一般情報とセンサ情報がある。

2―1 一般情報

一般情報とは、河川管理のために必要とする情報をいう。

2―2 センサ情報

センサ情報とは、河川管理施設等を管理のために必要とする情報をいう。

3 情報通信

情報通信とは、河川情報を的確に伝達するもので、データ通信と画像通信がある。

3―1 データ通信

データ通信とは、河川情報における数値、文字及び音声の伝達をいう。

3―2 画像通信

画像通信とは、河川情報における画像の伝達をいう。

4 情報配信

情報配信とは、河川情報を組織内外に円滑に伝達するもので、管理用通信と流域用通信がある。

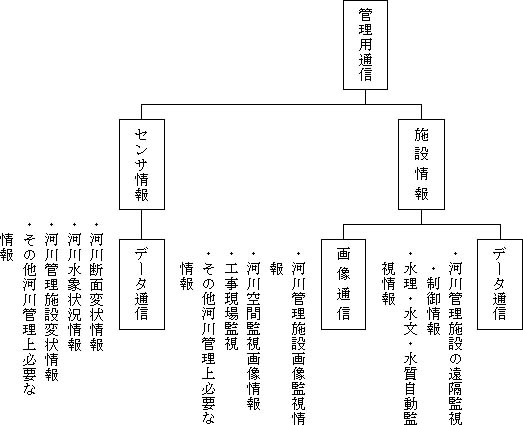

4―1 管理用通信

管理用通信とは、河川管理者間で行うデータ通信並びに画像通信をいう。

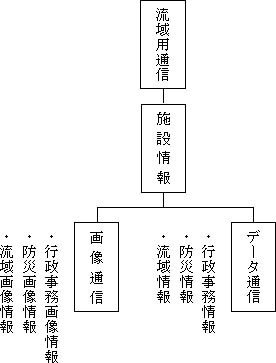

4―2 流域用通信

流域用通信とは、河川管理者と関係機関の間で行うデータ通信並びに画像通信をいう。

5 情報伝達

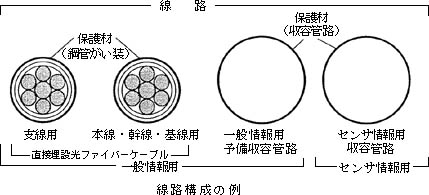

河川情報の伝達は光ファイバーによって行うが、保護材等を総称して線路という。線路は基礎データの集配機能により、収集線路と配信線路がある。

5―1 収集線路

収集線路は、河川管理を適正に行うために必要な基礎データを集めるもので、観測所等から出張所に接続される線路(以下「支線」という。)をいう。

なお、出張所がなく直接事務所に接続される線路も支線という。

5―2 配信線路

配信線路は、支線の基礎データを連携または加工して配信するもので、事務所、地方建設局、本省に接続するものであり、それぞれ本線、幹線、基線という。

6 線路型式

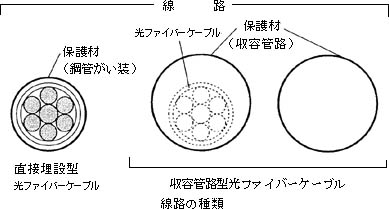

線路は、敷設形態により直接埋設型光ファイバーケーブルと収容管路型光ファイバーケーブルがある。

6―1 直接埋設型光ファイバーケーブル

直接埋設型光ファイバーケーブルは、保護材で被覆し堤防等に直接埋設される光ファイバーケーブルをいい、一般情報を伝達する。

6―2 収容管路型光ファイバーケーブル

収容管路型光ファイバーケーブルは、収容管路で保護される光ファイバーケーブルをいい、センサ情報の伝達と、予備収容管路の二条を標準とする。

7 線路構成

線路の構成は、以下のとおりとする。

7―1 光ファイバーの芯数

光ファイバーの芯数は、河川光ファイバーの必要数とするが、一般情報は標準を一〇〇芯とする。

7―2 光ファイバーケーブルの条数

収集線路は、直接埋設型光ファイバーケーブル一条、収容管路型光ファイバーケーブル二条を標準とする。

7―3 線路敷設ルート

線路は、環状に設置することを標準とする。

8 がい装保護材

直接埋設型光ファイバーケーブルの保護材は鋼管がい装とし、光ファイバーケーブルを収容できる大きさとする。また、収容管路型光ファイバーケーブルの保護材は波付硬質合成樹脂管とし、内径八一mmを標準とする。

9 付属設備

9―1 ハンドホール

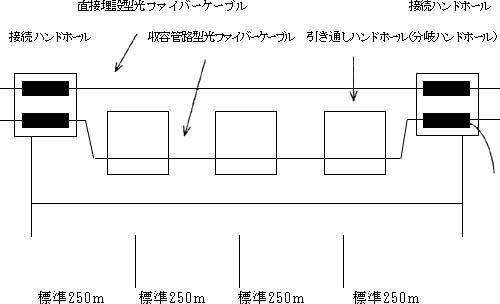

ハンドホールは、光ファイバーケーブルを敷設するために設ける引き通しハンドホールと、光ファイバーケーブルを接続するために設ける接続ハンドホールがある。

ハンドホールの設置間隔は、直接埋設型光ファイバーケーブルは一、〇〇〇m、収容管路型光ファイバーケーブルは二五〇mを標準とする。

9―2 埋設標識

線路には、埋設位置を示す埋設標識を設置すること。

10 設置方法

河川光ファイバーの設置は、「河川管理用光ファイバーケーブル設置基準(案)」(平成八年一〇月二九日 河川局治水課)により行うものとする。

11 河川区域外の線路の敷設

河川区域外の河川光ファイバーの敷設は、工作物の管理者の定めた基準等に基づき行うものとする。

河川情報通信用光ファイバーネットワーク整備の考え方(案)(解説)

河川局 治水課

平成九年三月

目次

1 はじめに

2 河川情報

2―1 一般情報

2―2 センサ情報

3 情報通信

3―1 データ通信

3―2 画像通信

4 情報配信

4―1 管理用通信

4―2 流域用通信

5 情報伝達

5―1 収集線路

5―2 配信線路

6 線路形式

6―1 直接埋設型光ファイバーケーブル

6―2 収容管路型光ファイバーケーブル

7 線路構成

7―1 光ファイバーの芯数

7―2 光ファイバーケーブルの条数

7―3 線路敷設ルート

8 がい装保護材

9 付属設備

9―1 ハンドホール

9―2 埋設標識

10 設置方法

11 河川区域外の線路の敷設

(資料)河川管理用光ファイバーケーブル設置基準(案)

河川情報通信用光ファイバーネットワーク整備の考え方(案)

1 はじめに

(解説)

(1) 河川光ファイバー整備の考え方

河川光ファイバー整備の考え方(案)は河川区域における河川情報の通信網を整備するにあたって、基本的な事項についての考え方を定めたものである。

河川光ファイバーは、河川管理者自身の行政事務情報また河川管理施設の監視・制御情報の他、関係機関との行政・防災情報の伝達など、今後の河川管理の高度化また流域の活性化に資するものである。

従って通信網は、情報伝達の即時性、高速性、広帯域性さらに網自体の構成を二ルート化する等により信頼性の高いものとして整備する必要がある。

(2) 用語の定義

・線路…直接埋設型光ファイバーケーブル、収容管路型光ファイバーケーブル、及び収容管路の総称。

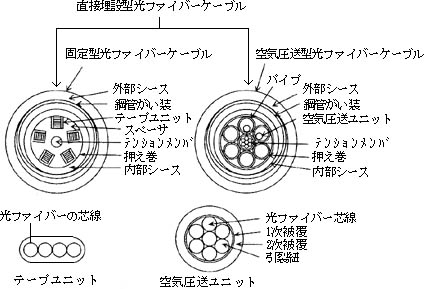

・直接埋設型光ファイバーケーブル…直接埋設した鋼管がい装と一体の光ファイバーケーブル。

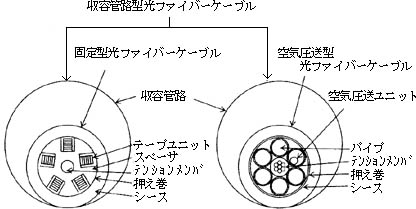

・収容管路型光ファイバーケーブル…収容管路と同管路に敷設した光ファイバーケーブルの総称。

・収容管路…光ファイバーケーブルを敷設するための管路。

・固定型光ファイバーケーブル…光ファイバーをあらかじめ実装した光ファイバーケーブル。

・空気圧送型光ファイバーケーブル…パイプを集合したもので空気圧送ユニットを実装できる光ファイバーケーブル。

・センサ用光ファイバーケーブル…出張所とセンサ間の光ファイバーケーブル。

・テープユニット…複数の光ファイバーをテープ状にユニット化したもの。

・空気圧送ユニット…複数の光ファイバーを空気圧送ができるようにユニット化したもの。

・パイプ…空気圧送ユニットを通線する空きパイプ。

・光ファイバー…光ファイバーの単線。

・光ファイバーセンサ…河道および河川管理施設に設置する変状感知用光ファイバー。

・ループ形…設備等を環状に接続するもの。

・スター形…設備間を放射状に接続するもの。

(3) 単位の定義

・条…直接埋設型光ファイバーケーブル、収容管路型光ファイバーケーブルおよび収容管路の単位。

・本…テープユニット及び空気圧送ユニットの単位。

・芯…光ファイバーの単位。

2 河川情報

(解説)

(1) 河川情報の種類

河川情報には、一般情報及びセンサ情報がある。

(2) 一般情報

現在、河川管理者間あるいは関係機関との情報の伝達は電話やファクシミリが主体となっている。

また河川管理施設は流域に分散しているが、河川管理者は遠隔から直接その情報を入手する手段がなく、施設へ出向いての点検・操作等からその維持管理情報を得る方法によっている。現在遠隔から直接入手可能な水位等のテレメータ情報でも、その設置数は限られ、また情報入手のタイミングも一〇分程度毎となっている。

このように、現状の情報の入手方法は、速やかな判断を必要とする出水時等を考えた場合、十分な授受が行われるとはいえない状況にある。

このため、河川光ファイバーによって河川管理者、関係機関及び河川区域に分散している河川管理施設を接続し、河川情報をリアルタイムに収集、伝達することによって、また画像情報等を含めた情報の密度を向上させることによって、迅速かつ的確な河川管理を実現させるものである。

(3) センサ情報

河川施設のうち、特に堤防はその延長が極めて長く、さらに堤体内部の土質構成が複雑であること等から、本来管理上重要な項目である堤体内部の水の動き、これに伴う堤体そのものの動きは、日常・非常時の巡視による堤体表面の目視点検によって行われてきた。光ファイバーは一般情報用として今後流域に設置されていくが、光ファイバーはその一方で温度を始めとして歪み、圧力等の物理項目の測定が可能であり、堤体変状等を感知するセンサとして設置した場合、堤体を含む河川管理施設のリアルタイム監視が可能となる。

従って、光ファイバーを光ファイバーセンサとして河川管理施設に設置し、センサ情報を収集することによって河川の管理機能の高度化を図って行くものである。

3 情報通信

(解説)

(1) データ通信

河川管理施設には、施設に応じた多様な機器等が設置され、これらが発生する数値情報、文字情報、音声情報も同様に多様なものとなっている。

さらに、これらを含む河川情報は、広域に位置する河川管理者に迅速かつ的確に伝える必要がある。

このため、データ通信には情報を高速かつ広域にしかも誤りなく伝達すること、また多数の河川管理者等の間でその情報を均一に取り扱えることが求められる。

従って、河川光ファイバーのデータ通信方式はデジタル信号によって行うことを基本とし、また光ファイバーの接続構成も環状形(ループ形)として断線等の障害時においても信頼性の高いものとする必要がある。なお、ループ形でデータ通信を行う場合、光ファイバーを一芯あるいは二芯で構成する方法があるが、信頼性及び経済性の観点から、河川光ファイバーでは二芯で構成する方法を標準とする。

(2) 画像通信

広域に分散する河川管理施設は、現在その施設の状況を巡視等での点検による現地対応で行っている。

この方法では管理精度の向上は難しく、特に夜間や出水時等の状況下における管理は非常に危険を伴ったものとなっていることから、遠隔においてリアルタイムに河川管理施設等の監視を行う機能の実現が求められている。

従来技術では、画像のような広帯域を必要とする情報を経済的に遠距離に伝送することは困難であったが、光ファイバーは低損失かつ広帯域であることから、その実現が可能となった。

従って、河川情報に画像通信を導入することによって、遠隔にある河川管理施設等の監視、特に施設の操作状況の監視を可能にするものである。

光ファイバーで画像を伝送する方法には、カメラの出力信号であるアナログ信号をアナログ信号の形のままで伝送する方法と、デジタル信号に変換して伝送する方法があるが、河川光ファイバーにおいては、経済性の観点からアナログ信号で伝送する方法を標準とする。

また、アナログ信号を伝送する方法においても、光ファイバー一芯でカメラ一台の画像を伝送する方法と、アナログ信号を多重化し光ファイバー一芯で複数の画像を伝送する方法がある。河川光ファイバーにおいては、出張所管内は分散する施設から画像情報を収集すること、さらに施設操作情報など重要な情報を伝送することから、光ファイバー一芯で一台のカメラの画像情報を伝送することとする。

ただし、施設操作を監視する等画像情報は管理上極めて重要なものであることから、その情報の信頼性を確保することが必要となる。以上から、出張所管内においては全ての画像信号を二分岐し、二ルートの光ファイバーに分けて伝送することにより、断線等の障害に対して信頼性の高いものとする方法を標準とする。

また、事務所管内、地方建設局管内さらに本省の間においては、経済性の観点から一芯の光ファイバーに複数のアナログ信号を多重化して伝送する方法を標準とする。

4 情報配信

(解説)

(1) 管理用通信の構成

管理用通信には、施設情報としての堰、水門、樋門・樋管、揚・排水機場等の遠隔監視・制御情報、水理・水文・水質データの自動監視情報及び河川空間監視情報等に関わるデータ通信及び画像通信がある。

また、河道及び河川管理施設の変状感知のために、光ファイバーの特性を生かしたセンサ情報としてのデータ通信がある。

(2) 流域用通信の構成

流域用通信には流域内の関係機関の一般情報を含む行政事務情報、地震・洪水等の防災情報、さらに流域住民等に提供する流域情報等のデータ通信並びに画像通信がある。

なお、河川光ファイバーの対象とする関係機関は、河川情報の伝達を必要とする道路管理者、地方自治体及び民間事業者等とする。

5 情報伝達

(解説)

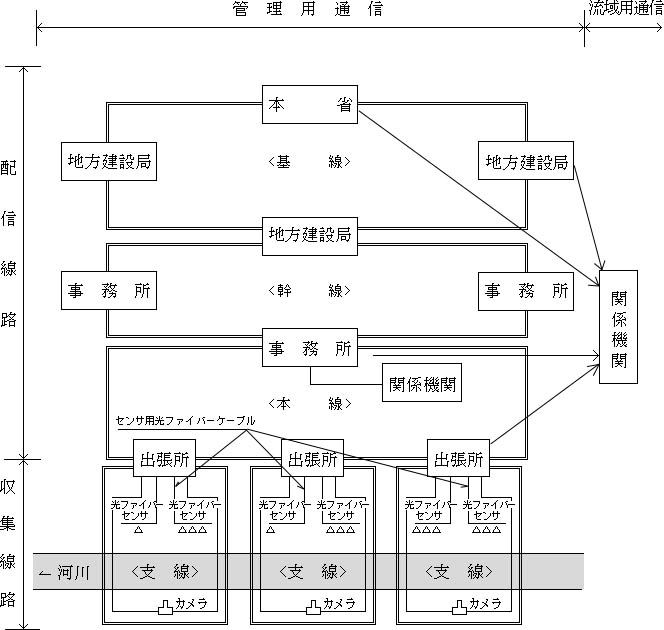

(1) 河川光ファイバーの通信網の階層構成

河川光ファイバーの通信網は、基礎データの集配機能により支線、本線、幹線及び基線の四階層の構成とする。

<収集線路>

・支線……出張所に接続される線路

支線の一般情報用光ファイバーケーブルは、出張所管内を環状に設置する構成とする。なお、支線光ファイバーケーブル内での一般情報の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形で二ルート構成(以下「二ルートスター形」という。)を標準とする。

センサ情報は、センサ用光ファイバーケーブルと光ファイバーセンサにより構成する。

センサ用光ファイバーケーブルは出張所と各光ファイバーセンサの間を放射状に設置する構成とする。また、センサ用光ファイバーケーブル内のセンサ情報用の光ファイバー接続形式は、スター形を標準とする。

流域用通信の光ファイバーケーブルは、出張所と関係機関の間を放射状に接続し、また光ファイバーケーブル内の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

<配信線路>

・本線……事務所に接続される線路

本線の光ファイバーケーブルは、事務所と出張所間を環状に設置する構成とする。なお、本線光ファイバーケーブル内の一般情報の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

流域用通信の光ファイバーケーブルは、事務所と関係機関の間を放射状に接続し、また光ファイバーケーブル内の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

・幹線……地方建設局に接続される線路

幹線の光ファイバーケーブルは、地方建設局管内の事務所を環状に設置する構成とする。なお、幹線光ファイバーケーブル内の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

流域用通信の光ファイバーケーブルは、地方建設局と関係機関の間を放射状に接続し、また光ファイバーケーブル内の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

・基線……本省に接続される線路

基線の光ファイバーケーブルは、本省と地方建設局間を環状に設置する構成とする。なお、基線光ファイバーケーブル内の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

流域用通信の光ファイバーケーブルは、本省と関係機関の間を放射状に接続し、また光ファイバーケーブル内の光ファイバー接続形式は、データ通信はループ形、画像通信はスター形を標準とする。

(2) 河川光ファイバーの階層構成の概念図

河川光ファイバーの通信網における階層構成の概念を左図に示す。

階層構成の概念図

6 線路形式

(解説)

(1) 線路の種類

河川光ファイバーの線路の種類を左図に示す。

河川光ファイバーにおける線路は、堤防等に埋設されるために、光ファイバーに適切な保護材を用いる必要がある。

直接埋設光ファイバーケーブルとは、光ファイバーに鋼管がい装を一体化したものをいい、また収容管路型光ファイバーケーブルとは、あらかじめ設置された収容管路とそれに敷設する光ファイバーをいう。なお、収容管路のみの場合には、収容管路と呼ぶ。

線路は、河川情報のうちあらかじめ計画ができる一般情報は、施工性、経済性の観点から直接埋設型光ファイバーケーブルを標準とする。

一般情報用としての収容管路型光ファイバーケーブルの使用は、設置する現地の状況の必要に応じて決定するものとするが、再掘削等コストの高い車道に設置する場合、また施設等の構造・配置上で添架や下越しとなる区間等で直接埋設が困難な場合等とする。

(2) センサ情報用収容管路

光ファイバーセンサは今後、河川及び河川管理施設の監視のために極めて大きな需要が見込まれる。

光ファイバーセンサの設置箇所は河川区域に多く分布してくるが、光ファイバーセンサの設置箇所毎にセンサ用光ファイバーケーブルを分岐し、光ファイバーセンサと接続した場合、多数の光ファイバーを収容するセンサ用光ファイバーケーブルの分岐箇所が非常に多くなり、工期と接続費の点及び維持管理の点から好ましい方法ではない。

また、光ファイバーセンサは、線路と離れた位置に設置される場合がほとんどである。

従って、センサ用光ファイバーケーブルを一般情報の支線の光ファイバーケーブルと同程度に接続する設置形態とし、この位置から光ファイバーを分岐し、光ファイバーセンサと接続する施工方法を標準とする。

なお、センサ用光ファイバーケーブルは、光ファイバーセンサ整備時と合わせて施工することが効率的であるため、収容管路型光ファイバーケーブルとし、当初はセンサ用光ファイバーケーブルのための収容管路一条を設置する事を標準とする。

(3) 予備収容管路

河川区域に設置した一般情報の通信を行う光ファイバーケーブルが不測の事故により切断された場合には、その復旧を早急かつ経済的に行うために切断箇所を含むハンドホール区間において、予備収容管路に光ファイバーケーブルを敷設し、仮復旧する方法をとる必要がある。

従って一般情報用の予備収容管路を一条設置することを標準とする。また、河川光ファイバーを構成するにあたり、電源ケーブルあるいはメタル通信ケーブル等の敷設が必要な区間については所要数の管路を追加設置するものとする。

(4) 収容管路に敷設するケーブルの条数

収容管路にケーブルを敷設するにあたっては、摩擦等により引入れ・引抜き施工が円滑にできない恐れがあるため、安全性、保守性を考慮して一収容管路にケーブルを一条敷設することを標準とする。

線路の種類

(1) 直接埋設型光ファイバーケーブル

(2) 収容管路型光ファイバーケーブル

<参考>

((イ)) 光ファイバーユニットの標準光ファイバー芯線数は以下のとおりである。

テープユニット:4芯

空気圧送ユニット:6芯

((ロ)) 光ファイバーケーブルの外径の目安は以下のとおりである。

直接埋設型光ファイバーケーブル:

固定型光ファイバーケーブル (100芯) 25mm

空気圧送型光ファイバーケーブル (6パイプ) 50mm

収容管路型光ファイバーケーブル:

固定型光ファイバーケーブル (100芯) 15mm

空気圧送型光ファイバーケーブル (6パイプ) 30mm

7 線路構成

(解説)

(1) 光ファイバー芯数

光ファイバーケーブルの光ファイバー芯数は、各階層における通信需要・規模に応じて定めるものとし、管理用通信と流域用通信の算定結果の合計とする。

また、光ファイバーの予備は、各階層毎にデータ通信あるいは画像通信に必要な芯数の合計に対して一割程度を見込むものとする。

なお、平均的な河川における光ファイバーケーブルでは、一般情報用の光ファイバー芯数は標準一〇〇芯となる。

(2) 光ファイバーの種類

河川光ファイバーは、河川管理者相互間に加え、流域にある関係機関等を含む広域な通信網として構築される。従って線路を構成する要素のうち、光ファイバーは直接情報を伝えるための基本要素であり汎用性及び互換性が求められる。さらに将来の多様な河川情報のニーズを考えた場合、光ファイバーは低損失・広帯域の特性を持つものが必要になってくる。

光ファイバーの種類には、シングルモード形(SM形)とグレーディットインデックス形(GI形)があるが、このうち低損失性・広帯域性の点から、電気通信事業者を含めた広域の情報通信用にSM形が用いられている。

以上から河川光ファイバーに使用する光ファイバーは、SM形を標準とする。

(3) 光ファイバーケーブル内の光ファイバーの収容方法

光ファイバーケーブルには、光ファイバーをあらかじめ実装した固定型光ファイバーケーブルと、空気圧送ユニットを収容するための空きパイプを集合した空気圧送型光ファイバーケーブルの種類がある。

固定型光ファイバーケーブルに収容する光ファイバー芯線の構造には数種類あるが、河川光ファイバーで使用が予想される一〇〇芯程度の光ファイバーケーブルでは、光ファイバーの接続費用を軽減する目的で、四芯の光ファイバーをテープ状としたテープユニットが一般的に使用されている。テープユニットは、光ファイバー四芯を同時に融着接続ができ、また必要により一芯毎に分割しての接続も可能である。

空気圧送型光ファイバーケーブルは、光ファイバーを内蔵する空気圧送ユニットを、必要とする時に必要とする数を空きパイプに空気で圧送するものである。また、標準的には光ファイバー六芯の空気圧送ユニットが使用され、これは、約一、〇〇〇mの長さを連続して圧送することができる。

光ファイバーケーブル内の光ファイバーの収容方法は、設置する区間の光ファイバーの必要数と将来の施設等の設置計画から、将来的な経済性を踏まえ総合的な検討に基づき選定を行うものとする。

(4) 光ファイバーケーブルの条数

河川区域における線路の標準的な構成の例を下図に示す。

本図は、収集線路である支線用の直接埋設型光ファイバーケーブルと一般情報用予備収容管路及びセンサ情報用収容管路に、配信線路が併設された例を示すものである。各階層の配信線路が併設される区間においては、各階層の光ファイバーをまとめ一条の光ファイバーケーブルとすることを標準とする。

(5) 収集線路の光ファイバーケーブルの条数

出張所管内の各河川管理施設等を接続する支線の光ファイバーケーブルは、河川流域にある多くの河川管理情報を収集するため、分岐箇所が非常に多く、また施設の変更・追加・増設毎に分岐・接続を行う必要が生じるなど、分岐接続箇所が数一〇〇m毎に必要となる。

他の出張所、事務所、他事務所、地方建設局及び本省間を接続する配信線路である本線・幹線・基線の光ファイバーケーブルはそれぞれの施設の間の接続が基本で、途中での光ファイバーケーブルの分岐がほとんどない接続構成であり、光ファイバーケーブルの中間において将来分岐・接続される可能性が極めて少ない設置方法となる。

ここで、支線と本線・幹線・基線の全ての光ファイバーケーブルを同一のものとした場合、出張所管内の各河川管理施設に対する分岐箇所において全ての光ファイバーの接続が必要となる。

しかし、光ファイバーの接続は、工期的にも工費的にもかなりの時間・経費が必要となる。

従って、出張所管内の各河川管理施設を接続する支線の光ファイバーケーブルと、それ以外の階層の光ファイバーケーブルとは別条とすることを標準とする。

(6) 線路の設置間隔

光ファイバーケーブル及び収容管路は、接触しても相互に干渉しあうことはないため、掘削土量を少なくする観点から、近接して設置することを標準とする。

(7) 線路の敷設ルート

線路は、光ファイバーケーブルの切断等の故障に対する危険分散を考慮し、環状の構成とすることを標準とする。

また、光ファイバーケーブル内の光ファイバーの収容方法も、複数の線路に分散させて、信頼性の高い光ファイバーの設置の計画を行うものとする。

8 がい装保護材

(解説)

(1) 保護材の種類

河川光ファイバーの線路は堤防等に設置されるため保護材は車両等の荷重に耐えられるものであること、堤防等の局部的な不等沈下に対して追従性のあること、また施工が容易であることが必要である。

従って、直接埋設型光ファイバーケーブルは、JIS・G3141に示す冷間圧延鋼板を用いた鋼管がい装とし、また収容管路型光ファイバーケーブルは、JIS・G3653に示す波付硬質合成樹脂管(FEP管)を用いることを標準とする。

(2) 収容管路の内径

収容管路の内径は、光ファイバーセンサ需要の将来増加対策及び敷設時の施工性等を考慮し内径八一mmを標準とする。ただし、一般情報並びにセンサ情報の将来需要が低いと予想される地域では、収容管路の内径を五〇mmとすることができる。

なお、JISでは収容管路の内径をケーブルの巻きぐせによる摩擦抵抗の増加を避けるため、収容管路に敷設するケーブル仕上がり外径の一・五倍以上を標準とすることが規定されている。想定される光ファイバーケーブル外径は、最大五〇mm程度であり、この観点からも一・五倍の八一mmを越えることはなく、これを最大内径とする。

なお、電気通信事業者においても幹線光ファイバーケーブルの収容管路は内径八一mmを標準としている。

9 付属設備

(解説)

(1) ハンドホールの設置間隔

ハンドホールの設置間隔は、収容管路型光ファイバーケーブルでは敷設時の摩擦低抗の点から、標準二五〇mとする。また接続部、分岐部には必ずハンドホールを設けるものとし、曲線部等には必要に応じてハンドホールを設けるものとする。

また、直接埋設型光ファイバーケーブルは掘削部にケーブルを落し込む敷設工法がとれるため、ハンドホールの設置間隔を標準一、〇〇〇mとする。

(2) ハンドホールの大きさ

ハンドホールの大きさは、光ファイバーケーブルの分岐接続とケーブル障害時の接続点の追加等を考慮して、すべてのハンドホールで光ファイバーケーブルの接続部を保護する(クロージャ)を収容できる空間を確保するものとする。

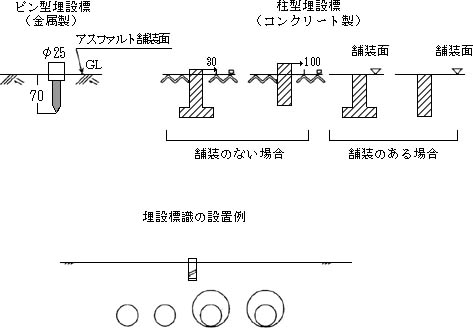

(3) 埋設標識

埋設標識は、線路の位置を示すために地表に設置するものであり、金属製のピン型埋設標とコンクリート製の柱型埋設標がある。

なお、埋設標識の沈下によりケーブルが損傷を受けることを防止するため、埋設標識は線路の直上は避け、線路の中間の位置に設置するものとする。

10 設置方法

(解説)

河川用光ファイバーの設置にあたり、「河川管理用光ファイバーケーブル設置基準(案)」において以下の考え方を示している。

1) 改修工事施工時期との調整を行うこと。

2) 設置にあたり、河川利用者への安全を確保すること。

3) 線路は、損傷等に対し安全な位置に設置すること。

4) 占使用者が用途を廃止したときは、除去を基本とすること。

11 河川区域外の線路の敷設

(解説)

河川区域外へ光ファイバーケーブルを設置するにあたっては本案に基づき行うことを基本とするが、設置する区間の管理者が定めた基準等が有る場合は、それを優先に行うものとする。

なお、河川区域外の光ファイバーケーブルに対する予備用収容管路は設置しないことを標準とする。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |