各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、各都道府県土木主管部長あて

記

|

|

|

〔別紙〕 河川区域内における樹木の伐採・植樹基準

第一章 総則

(趣旨)

第一 この基準は、河川区域内において行う樹木の伐採、植樹及び樹木の管理について、河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第二 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 掘込河道 一定区間を平均した場合に、計画高水位が堤内地盤高以下の河道でその計画の堤防高(堤内地盤から盛土又はパラペットの天端までの高さ)が六〇cm未満のものをいう。

二 側帯 河川管理施設等構造令(昭和五一年政令第一九九号)第二四条に規定する側帯をいう。

三 河道の高水敷 河川法(昭和三九年法律第一六七号。以下「法」という。)第六条第一項第三号に規定する土地で遊水地、湖沼及びダム貯水池に係るものを除いたものをいう。

四 遊水地 下流河道の洪水時の流量を低減させるために河道に隣接して設けられる流水を貯留する土地をいう。

五 湖沼の前浜 その計画高水位が水面勾配を持たないで定められている湖沼における法第六条第一項第三号に規定する土地でダム貯水池に係るものを除いたものをいう。

六 高規格堤防 法第六条第二項に規定する堤防をいう。

七 自立式護岸 自立式である鋼矢板護岸及びコンクリート擁壁護岸等の基礎構造を含めて自立式である護岸をいう。

八 高木 別表「樹木分類表」中高木類に属する樹木及びこれらに類する樹木で成木時の高さが一m以上のものをいう。

九 低木 別表「樹木分類表」中低木類に属する樹木及びこれらに類する樹木で成木時の高さが一m未満のものをいう。

一〇 耐風性樹木 別表「樹木分類表」中深根系に属する樹木及びこれらに類する樹木で耐風性を有すると認められるものをいう。

一一 耐潤性樹木 別表「樹木分類表」中耐潤性樹木とされた樹木及びこれらに類する樹木で耐潤性を有すると認められるものをいう。

(適用範囲)

第三 この基準は、法第六条第一項に規定する河川区域のうち同条第三項に規定する樹林帯区域及びダム貯水池に係る区域を除いた区域における次の行為について適用するものとする。

一 河川管理者が行う樹木の伐採

二 河川管理者が行う植樹及び河川管理者以外の者が法第二七条第一項に基づく竹木の栽植の許可を得て行う植樹

三 河川管理者が行う樹木の管理及び河川管理者以外の者が法第二七条第一項に基づく許可を得て栽植した竹木について行う管理

(基本方針)

第四 樹木が洪水時における水位上昇、堤防沿いの高速流の発生等の治水上の支障とならないよう、また利水上及び河川利用上の支障とならないよう、さらに良好な河川環境が保全されるよう、河川整備計画等を踏まえて、適切に樹木の伐採、植樹及び樹木の管理を行うものとする。ただし、その際、当該樹木の有する洪水の流勢の緩和等の治水機能及び生態系の保全、良好な景観形成等の環境機能、当該樹木の生態的な特性等を十分考慮するものとする。

第二章 樹木の伐採

(一般的基準)

第五 樹木が治水上等の支障となると認められる場合は、樹木の有する治水機能及び環境機能に配慮しつつ、支障の大きなものから順次伐採することを基本とするものとする。ただし、樋門等の河川管理施設に対して根が悪影響を与えていると認められる樹木は、これを除去する等の対策を講じるものとする。

2 伐採方法の選定に当たっては、伐採した樹木が再生しないような措置を講じるものとする。

3 樹木群を部分的に存置する場合には、一定のまとまった区域を存置することを原則とし、次の点に十分配慮するものとする。

一 存置する樹木群の生育が確実であること。

二 洪水時の倒伏及び流出のおそれがないこと。

第三章 植樹

(一般的基準)

第六 気候、土壌、冠水頻度等の環境条件を考慮し、自生することのできる樹種を選定し、植樹木が倒伏又は流出しないよう適切に植樹するものとする。

2 植樹の位置は掘込河道の河岸、堤防の裏小段・側帯、河道の高水敷、遊水地、湖沼の前浜及び高規格堤防とする。

(掘込河道の河岸における植樹の基準)

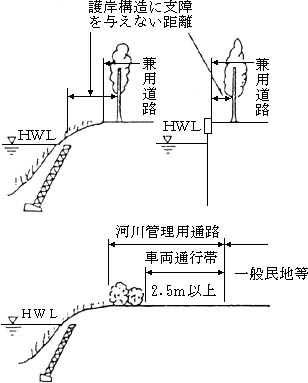

第七 掘込河道の河岸に植樹する場合は、植樹の位置は、河川管理用道路(道路法(昭和二七年法律第一八〇号)による道路と兼用しているもの(以下「兼用道路」という。)を含む。)及び河岸法面とし、樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路法による道路(以下「道路」という。)の建築限界を侵すことのないようにするものとする。

2 掘込河道の河川管理用通路(兼用道路の場合も含む。)に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 植樹する高木は耐風性樹木であること。

二 高木の植樹は、護岸の高さが計画高水位以上の場合に限ること。

三 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないよう、護岸法肩から必要な距離を離すこと。

四 河川管理用通路が兼用道路以外の場合には、堤内側及び堤外側いずれの植樹の場合も二・五m以上の車両通行帯を確保し、河川管理用車両の通行に支障のないようにすること。

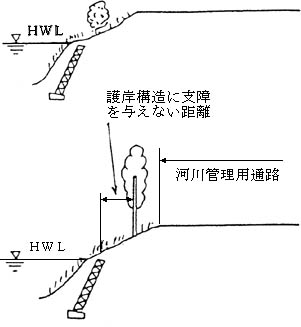

3 河岸法面に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 植樹は、護岸の高さが計画高水位以上の場合に限ること。

二 植樹を行った場合には、張芝等の法面保護工を実施すること。

三 超過洪水時における流水の疎通と法面の安定にも配慮すること。

四 高木の植樹は、河岸法面肩より堤内側が河川管理用通路(兼用道路を含む。)である場合に限ること。

五 植樹する高木は耐風性樹木であること。

六 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与えないよう、護岸法肩から必要な距離を離すこと。

(堤防の裏小段における植樹の基準)

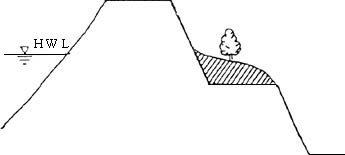

第八 堤防の裏小段に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 植樹の位置は、漏水発生のおそれがないなど、堤防保全上の問題のない区間に限ること。

二 樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路の建築限界を侵すことのないようにすること。

三 植樹は、樹木の主根が成木時においても計画堤防(計画横断形の堤防に係る部分をいう。以下同じとする。)内に入らないよう、裏小段の堤防法尻沿いに必要な盛土を設けることとし、必要に応じ縁切り施設を設けて行うこと。この場合に水防活動等の支障とならないよう留意するとともに、盛土が堤防の安定性を損なわないものであること。

四 三の盛土部分には張芝等の法面保護工を実施すること。

(堤防の側帯における植樹の基準)

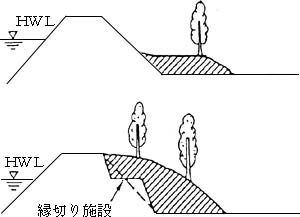

第九 堤防の側帯に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 植樹の位置は、漏水発生のおそれがないなど、堤防保全上の問題のない区間に限ること。

二 樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道路の建築限界を侵すことのないようにすること。

三 第一種側帯においては、植樹木は低木のみとすること。

四 第二種側帯においては、高木の植樹は水防活動に資する場合に限ること。

五 高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても計画堤防内に入らないよう行うこと。盛土部分がある場合には、必要に応じ堤防裏法面と盛土部分の間に縁切り施設及びドレーン工を設けて行うこと。この場合に、盛土が堤防の安定性を損なわないものであること。

六 五の盛土部分には張芝等の法面保護工を実施すること。

(河道の高水敷における低木の植樹の基準)

第一〇 河道の高水敷に低木を植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

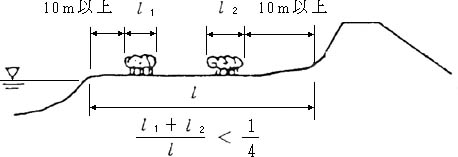

一 低木の植樹は、堤防表法尻および低水路法肩から一〇m以上の距離を離すこと。

二 低木を群生して植樹する場合は、河川横断方向の群生の幅(二以上の群生の場合はその和)が高水敷幅の四分の一以下とすること。また、列植する場合は、河川縦断方向の列植延長が一〇〇m以下とし、列植の間隔は五〇m以上とすること。

(河道の高水敷における高木の植樹の基準)

第一一 河道の高水敷に高木を植樹する場合には、次の各号の区域以外の区域で、かつ、比較的流下能力に余裕がある区域において行うものとする。

一 堤防に危険を及ぼすおそれのある区域

二 河川管理施設へ影響を及ぼすおそれのある区域

三 植樹木が倒伏又は洗掘されるおそれのある区域

四 植樹木が倒伏又は流出し河道等が閉塞されるおそれがある区域

2 植樹が可能な高水敷においては、次表に示す密度以下で植樹を行うことができるものとする。ただし、川幅が上下流に比較して広い急拡部等で、洪水時の流水が死水状態もしくはそれに近い状態にあり、計画上も計画高水流量の疎通に必要な流下断面となっていない区域(以下「死水域」という。)においてはこの限りではない。

表(1) 植樹の条件と許容植樹密度(上限)河床勾配ib<1/2,500

(単位:本/ha)

表(2) 植樹の条件と許容植樹密度(上限)河床勾配ib>1/2,500

(単位:本/ha)

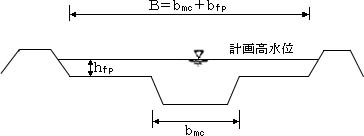

ただし、hfpは高水敷上の計画高水位での水深、bmc、bfpは低水路幅、高水敷幅であり、植樹を許可できる区域の平均的な河道形状から、死水域を除いた横断形状で与える。

3 高水敷に高木を植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

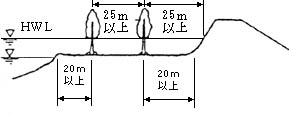

一 高木の植樹は、堤防表法尻及び低水路法肩から二〇m以上の距離を離し、かつ、堤防表法面と計画高水位の接線から二五m以上の距離を離すこと。

二 河川横断方向の植樹の間隔は、二五m以上とすること。

三 河川の縦断方向の樹木の間隔が(二〇+〇・〇〇五Q)m(Qは計画高水流量で単位はm3/secとする。以下同じとする。)(五〇mを超えることとなる場合は、五〇mとする。以下同じとする。)未満である場合においては、洪水時の流線に沿った見通し線上に植樹すること。

四 植樹する高木は、耐風性樹木であること。

五 植樹する高木は、流水中の投影面積が極端に大きくない樹種であること。

(遊水地における植樹の基準)

第一二 遊水地に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 植樹は、洪水時に流出しないと認められるものに限ること。

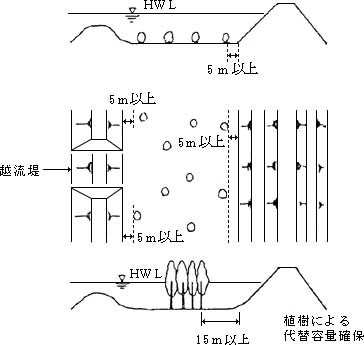

二 植樹は、遊水地の貯水機能に影響を与える場合には、代替容量を確保して行うこと。

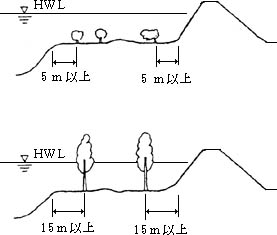

三 低木の植樹は、堤防法尻、越流施設及び排水門から五m以上の距離を離すとともに、洪水時の水深、流速等からみて、流出防止のための措置を講ずるか又は流出しないと認められる位置とすること。

四 高木の植樹は、堤防法尻、越流施設及び排水門から一五m以上の距離を離すとともに、洪水時の水深、流速等からみて、流出防止のための措置を講ずるか又は流出しないと認められる位置とすること。

五 植樹する高木は、耐風性・耐潤性樹木であること。

(湖沼の前浜における植樹の基準)

第一三 湖沼の前浜に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 低木の植樹は、堤防表法尻及び低水路法肩から五m以上の距離を離すこと。

二 高木の植樹は、堤防表法尻及び低水路法肩から一五m以上の距離を離すこと。

三 植樹する高木は、耐風性・耐潤性樹木であって、植樹は一本立で〇・一haあたり一本の密度を限度として行うこと。

(高規格堤防における植樹の基準)

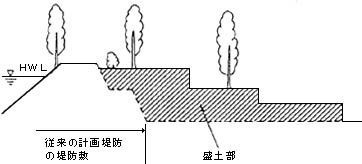

第一四 高規格堤防に植樹する場合には、次に掲げる基準に適合するよう行うものとする。

一 従来の計画堤防の堤防敷上の高規格堤防への植樹については、掘込河道の河岸における植樹の基準に準じて行うこと。

ただし、高規格堤防の所要の断面が未完成である場合は、盛土部のみ植樹を行えることとし、植樹の位置は、樹木の主根が成木時においても従来の計画堤防内に入らない位置とすること。

二 従来の計画堤防の堤防敷以外の高規格堤防への植樹は随意とする。

(植樹の特例)

第一五 次に掲げる植樹で、数値解析、水理模型実験等により治水上支障とならないと認められるものについては、この章の規定に係わらず植樹することができるものとする。

一 洪水の流勢の緩和等の治水上の必要性から行う植樹

二 生態系の保全、良好な景観形成等の環境上の必要性から行う植樹

三 親水施設等の安全対策として行う低木の植樹

第四章 樹木の管理等

(樹木の管理)

第一六 樹木は、定期的に調査、点検を行い、適切に維持管理(法第二七条第一項に基づく竹木の栽植の許可受け者への指導監督を含む。以下同じとする。)するものとする。

2 植樹木が倒伏および流出するおそれがあると認められる場合には、次に定めるところにより、適切に維持管理するものとする。

一 樹木の成長に伴い、樹形が大きくなった場合には、流水ならびに風の作用も大きくなるので、適切な樹形とすること。

二 活力が劣った樹木は、期待する倒伏限界モーメントが得られない場合があるので、伐採等の処置を行うこと。

(高水敷植樹許可マップの作成)

第一七 河川管理者は、所管区域内の河川のうち、河道の高水敷への高木の植樹の要請が多い区域について、樹木の治水上の影響を把握した上で、高木の植樹可能区域、高木の植樹可能本数等を記載した高水敷植樹許可マップを調整・保管するものとする。

|

|

|

|

〔別表〕 樹木分類表

(注) [ ]印は耐潤性樹木を表わす。表中の数字は、参考数値である。水平方向の根系の大きさは、根幹からの距離を表わす。幹径は胸高直径である。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |