各通産局長・各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県知事あて

|

|

|

(別添) 砂利採取計画認可準則

I 総則

一 目的

この準則は、砂利採取法第一九条の規定(認可の基準)の一般的な運用基準を定め、もつて、砂利の採取に伴う災害の防止を図ることを目的とする。

二 定義

(一) この準則において「陸砂利」とは、平地に賦存している砂利をいうものとする。

(二) この準則において「山砂利」とは、山または丘陵に賦存している砂利をいうものとする。

(三) この準則において「河川砂利」とは、河川区域および河川保全区域に賦存している砂利をいうものとする。

(四) この準則において「海砂利」とは、海浜地および海域に賦存している砂利をいうものとする。

三 認可の条件

採取計画の認可に当たつては、この準則に規定した認可の条件のほか、個々の事例ごとに必要な事項を認可の条件として附することができる。

四 経過措置

砂利採取法の施行の際現に砂利の採取を行なつている場合であつて、この準則に適合しないものについては、当該砂利採取場の実状、附近の状況等を総合的に勘案して、砂利の採取に伴う災害の防止を図りつつ経過的に認可することはやむを得ないが、できるだけすみやかにこの準則に適合させるよう措置するものとする。

II 陸砂利の採取

一 採取量

採取量は、砂利採取場における砂利の賦存量、設備能力、自然条件、採取方法等を考慮して適正なものでなければならない。特に災害防止の見地に立つて過大な採取量にならないように注意するものとする。

二 採取の期間

(一) 砂利採取場の状況は、砂利の採取の進行に伴って変化するのが一般的である。したがって、採取の期間は、その変化を予測し得る範囲内とし、一年程度を目安としつつ、都道府県知事が、提出された採取計画の認可申請について個別の状況を総合的に勘案し、これを決定することが適当である。

(二) 特に必要があるときは、砂利採取場の状況について定期的に報告することを認可の条件として附するものとする。

三 災害防止の方法等

(一) 表土の除去等

表土の除去等の方法は、次の各号に適合するものでなければならない。

1) 表土を除去するに当たつては、隣接地が侵食されないように配慮したものであること。

2) 除去した表土を堆積するときは

イ 地形に応じて、築堤、板囲い、土留め等を設置するなど堆積表土が崩壊して隣接地に流出しないよう措置されていること。

ロ 特に降雨時に表土が砂利採取場外へ流出するのを防止するため十分配慮されていること。

3) 乾燥時においては表土の飛散を防止するため、場合により、砂利採取場内に適宜散水等の措置が講ぜられていること。

(二) 掘さく等

1) 保安距離

隣接地、公共物件(道路、水路、橋梁、堤防、砂防設備、鉄道、鉄塔等をいう。)、家屋等の隣接物件からは、その崩壊を防止するため一定の距離(以下「保安距離」という。)を隔てたうえで、掘さくを行なうものでなければならない。この場合に、

イ 隣接地との間に有していなければならない保安距離は、原則として最小限二メートルとする。

ロ 公共物件、家屋等の特に災害防止の必要性が大きい隣接物件に対しては、個別の事案ごとに必要な保安距離をとるものとする。

2) 掘さく深

掘さく深は、次の各号の一に適合するものでなければならない。

イ 農地における掘さく深は、原則として一〇メートル以内とし、ボーリング調査等により砂利層が一〇メートル以上確認されている場合には、最大一五メートル程度とする。

ロ 農地以外の地域における掘さく深は特に限定しないが、災害防止の見地から適当なものであること。

3) 掘さく方法

掘さくは、原則として、次の三方法のうちのいずれかにより行なうものでなければならない。

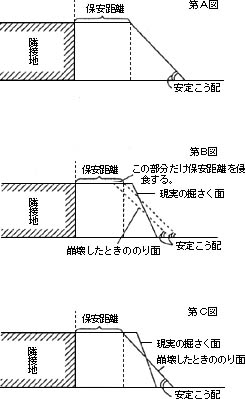

イ 保安距離をとつたうえで、安定こう配(その標準は、別表のとおりである。)で掘さくする。

ロ 保安距離をとつたうえで、安定こう配より急なこう配で掘さくし、掘さく箇所にのり面保護のための土留めを施す等土砂崩れ防止措置を十分に講ずる。

ハ 保安距離以上の距離を隔てたうえで、安定こう配より急なこう配で掘さくする。ただし、この場合のこう配は、崩壊した場合にも掘さく箇所と隣接物件との距離が保安距離以上となるようなものであること。

○第A図は、イの方法で掘さくした場合

○第B図は、掘さく箇所が崩れた場合に隣接地との保安距離を侵食することになるので許されない。この場合は、ロにより土留め等の崩壊防止措置をとればよい。

○第C図は掘さく箇所が崩れた場合でも、保安距離を有している場合

4) その他

掘さくによる災害の防止については、1)から3)のほか、次の各号に掲げる観点から審査することとし、必要に応じてこれらの事項を認可の条件として附するものとする。

イ 掘さく深が大きい場合には、できるだけのり面に平場を設けること。

ロ 砂利採取場の区域が広大である場合には、できるだけ計画性をもつて掘さくするものであること。

ハ 公共物件からは十分に安全性を見込んだ保安距離をとらなければならないが、特に必要がある場合(例えば、水路の水が漏水するおそれがあるとき。)は補強工事を行なうこと。

ニ 砂利採取場には、丁張り等により掘さく深および掘さくのこう配を確認できる標示を行なうこと。

ホ 砂利採取場には、原則として、囲い柵、危険表示等を設置すること。

ヘ 乾燥時においては土砂の飛散を防止するため、場合により、砂利採取場内に適宜散水等の措置を講ずること。

ト 掘さく箇所への地下水の浸透等により、附近の井戸水、農業用水等に悪影響を与えないように留意すること。

(三) 砂利採取場内での運搬

同一砂利採取場が道路または他人の土地により分断されてる場合、運搬時においては落石を防止するためベルトコンベアーの下を金網で囲う等の措置、または交通整理員を置き、もしくは砂利運搬車の通行時間を制限する等の措置をとるものでなければならない。

(四) 水洗、選別等

1) 水洗に必要な水の確保

イ 砂利を洗浄するため地下水を取水するときは、附近の井戸水、農業用水等に悪影響を与えないように留意したものでなければならない。

ロ 洗浄水を節約するためには、洗浄水の「還流方式」を採用することが望ましい。附近の井戸水等の涸渇のおそれがある地域では、原則として、洗浄水の還流方式をとるものでなければならない。

2) 水洗、選別の方法

洗浄汚濁水を未処理のまま砂利採取場外へ排出しないよう措置されているものでなければならない。この場合に洗浄汚濁水を処理する方式としては、ヘドロの処理および危険防止の観点からできるだけ汚濁水処理装置を設置することが望ましい。

イ 汚濁水処理装置を設置する場合は、次の各号に適合しているものでなければならない。

(イ) 洗浄水の節約および水質の汚濁防止の観点からできるだけ還流方式を採用することが望ましい。

(ロ) 汚濁水処理装置の処理能力は、砂利の採取量に応じたものであること。

(ハ) 沈降剤、擬集剤は当該措置にあつた薬剤を使用し、その投入量は必要な浄化水を得るに足る量であること。

ロ 沈澱池を設置する場合は、次の各号に適合しているものでなければならない。

(イ) 沈澱池は、できるだけ人家や公道から離れた安全な場所に設置すること。

(ロ) 沈澱池は、原則として、地中に掘り込んだものとすること。ただし、砂利採取場の状況によりやむを得ない場合には、土えん堤により囲われた沈澱池でもよいこととするが、その場合でも、地形、附近の状況等を勘案してできるだけ安全な場所に設置すること。

(ハ) 洗浄水濁水等を沈澱池に滞留させる場合の最高限度は、原則として、当該沈澱池の容量の七割とすること。ただし、特殊な構造の沈澱池については個個具体的に検討すること。

(ニ) 沈澱池は原則として、二つ以上設けること。この場合、一の沈澱池の滞留量が最高限度に達したときは、その沈澱池の使用を中止して、他の沈澱池に移行し、最初の沈澱池は再使用できる状態に復元しておくこと。

(ホ) 沈澱池を一つしか設けない場合には、沈澱池が洗浄汚濁水等を滞留させ得る最高限度に達したときは、洗浄作業を中止すること。

(ヘ) 沈澱池には、適当に沈降処理剤を投入し、または適当な日数の間滞留させた後に、適切な水質の水を排出すること。

(ト) 沈澱池の排出口の下端の高さは、排水のときに同時にヘドロを排出しないようなものとし、排水口は、適切な水質の水を排水する場合以外は開門しないこと。

(チ) 掘り込み式の沈澱池にあつては、沈澱池の周辺およびのり面が崩壊しないように措置されていること。

(リ) 土えん堤は、十分水圧等に堪え得る強度を有していること。

3) ヘドロの処理

ヘドロの処理の方法は、次の各号に適合するものでなければならない。

イ ヘドロは、一定の場所に適当な期間堆積して水分を除去した後に処分すること。ヘドロを処分する場合には、再度ヘドロ状態にならないように留意すること。

ロ ヘドロの堆積場は、板囲いを施す等降雨時等に流出するのを防止するための措置が施こされていること。

4) 排出する水の水質基準

砂利採取場から水を排出する場合には、次の各号に適合しなければならない。

イ 砂利採取場から排出される水の水質は、排水路排出された水の利用状況(例えば、水道用、農業用に使用されている等)、砂利採取場の立地条件、自然条件および技術的能力を総合的に勘案して、災害防止の観点から適切なものであること。

ロ 条例等により水質基準の定めのあるときは、その基準を遵守するものであること。

5) 騒音防止

騒音規制区域または人家が密集している地域においては、騒音発生施設の使用時間の限定、騒音防止施設の設置等騒音の防止に留意するものでなければならない。

(五) 砂利の堆積

砂利は、崩壊または降雨により砂利採取場外へ流出するのを防止するため、原則として、平坦な区域に堆積するものでなければならない。平坦な区域以外に堆積するときは、土留め等の措置を講ずるものでなければならない。

(六) 水切り

砂利の運搬時に、砂利運搬車から水がたれるのを防止するため水切り場に適当な時間堆積する等の方法により水切りをした後に砂利採取場から砂利を搬出するものでなければならない。

(七) 採取跡の処理

採取跡の処理は、次の各号に適合するものでなければならない。

1) 掘さく跡を処理する場合

イ 掘さく跡は、原則として、埋めもどしを行なうこと。

ロ 農地における掘さく跡は必ず埋めもどしを行なうこととし、この場合、埋めもどされた土地は農地として使用し得る適切なものであること。

ハ 農地以外の平地における掘さく跡についても、学校、幼稚園の周辺、国道、県道の傍等である場合には積極的な理由がない限り埋めもどしを行なうこと。

ニ 埋めもどしを行なう場合は掘さくを完了した区域ごとにできる限りすみやかに行なうこと。

ホ 埋めもどしを行なわない掘さく跡については、有刺鉄線、危険防止柵の設置等十分な危険防止の措置が講じられていること。

2) 沈澱池の跡処理をする場合

イ 掘り込み式の沈澱池の跡については、原則として、十分に水を排出した後、ヘドロの状態、厚さ等を考慮して適切な埋めもどしを行ない、十分に転圧しておくこと。

ロ 土えん堤を設置する方式の沈澱池の跡については、原則として、十分に水を排出したのち、適正に土えん堤を取り壊しヘドロを取り除いて、危険のないように整地しておくこと。

III 山砂利の採取

一 準用

山砂利の採取には、次に掲げる準則によるほか、IIの陸砂利の採取の準則を準用するものとする。

二 採取の期間

採取の期間は、その変化を予測し得る範囲内とし、三年程度を目安としつつ、都道府県知事が、提出された採取計画の認可申請について個別の状況を総合的に勘案し、これを決定することが適当である。

三 保安距離

山砂利を採取する場合には、砂利採取場の規模、山の形状、土質および附近の状況等を勘案して、十分に安全な保安距離をとつたものでなければならない。

四 掘さくの方法

(一) 山砂利の採取の場合には、掘さくを終了した跡が平坦になることが望ましいが、そうでない場合は、その傾斜が安定こう配となるような計画であり、また必要に応じ平場を設けるものでなければならない。

(二) 掘さくの過程においては、1)比較的平たんな丘陵にあつてはすき取り方式。2)普通の山にあつては階段掘りを行なう等により、原則として、安定こう配を保つように掘さくするものでなければならない。

(三) 山また丘陵の全体の傾斜が安定こう配より急になる方法で掘さくを行なう場合には、掘さくの過程において矢板囲いを設置する等土砂崩れの防止措置を施すものでなければならない。

(四) 降雨時において流水および土砂が隣接地に流出するのを防止するため、水路を設けまたは土盛りをする等適当な措置を講ずるものでなければならない。

IV 河川砂利の採取

一 採取量

採取量は、当該河川の状況、採取方法等を考慮して適正なものでなければならない。

二 採取の期間

採取の期間は、一年以内において、当該河川の状況、採取量、採取方法等を考慮して適正なものでなければならない。

三 災害防止の方法等

(一) 掘さく等

1) 掘さく等の場所

掘さく等(掘さく、切土その他の土地の形状を変更する行為で砂利の採取に伴うものをいう。以下同じ。)の場所は、次の各号の一に該当するものであつてはならない。

イ 当該掘さく等により河川管理施設または許可工作物の維持管理に支障を与えるおそれのある区域内であること。

ロ 当該掘さく等により河岸、流路、河床等の維持管理に支障を与えるおそれのある区域内であること。

ハ 前各号に掲げるもののほか、当該掘さく等により河川管理上支障を与えるおそれのある区域内であること。

2) 掘さく等の方法等

イ 掘さく等の方法等は、原則として次の各号に適合するものでなければならない。

(イ) 河川区域又は堤外の河川保全区域において掘さくの深さは認可をする際の河床から二メートル以内のものであること。

(ロ) 採取量に比して不相応な能力を有する機械設備を使用しないものであること。

(ハ) 掘さくに伴う危険を防止するために必要な措置を講ずるものであること。

(ニ) 前各号に掲げるもののほか、当該掘さくにより河川管理上支障を生じないものであること。

ロ 採取計画の認可をする場合においては、掘さく等の方法等に関し、少くとも次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付して行なわなければならない。

(イ) 掘さくは、局部的な深掘を生じないように行なうこと。

(ロ) 掘さく等の時間を定め、その定められた時間以外の掘さく等は行なわないこと。

(ハ) 掘さく等の着手と完了の際には、河川管理者の指定する職員の立会検査を受けること。

(ニ) 出水時の措置として、機械設備については、堤内への搬出、けい留等必要な措置を講ずること。

(ホ) 掘さく等の区域を示す標識を設置すること。

(二) 水洗、選別等

1) 砂利の水洗、選別等は河川区域内の土地または堤外の河川保全区域内の土地において行なうものであつてはならない。ただし、河川の状況および採取事業の規模等からやむを得ないと認められるもので、かつ、河川管理上支障がない場合にはこの限りでない。

2) 堤内の河川保全区域内における水洗、選別等についてはIIの三の(四)に準ずる。

(三) 砂利の推積

河川区域内の土地または堤外の河川保全区域内の土地において砂利の推積(一時的なものを除く。)を行なうものであつてはならない。

(四) 水切り

砂利の運搬の際の水たれを防止するための措置は、IIの三の(六)に適合しているものでなければならない。

(五) 採取跡の処理

1) 河川区域または堤外の河川保全区域における砂利の採取については、掘さくの跡地を河川管理上支障のないように整地するものでなければならない。

2) 堤内の河川保全区域における砂利の採取については、河岸又は河川管理施設に支障を及ぼすおそれがあるときは埋めもどしを行なうものでなければならない。

(六) 運搬路およびその他の工作物

1) 採取計画の認可をする場合においては、運搬路に関し、次の条件を付して行なわれなければならない。

イ 運搬路として使用する堤防は、必要やむを得ない区間に限ること。

ロ 運搬路は、常に河川管理上支障のない状態に保つこと。

2) さん橋等附属の工作物は河川管理上支障のないものでなければならない。

四 その他

(一) 河川管理者が砂利の採取に関する規制計画を定めている場合においては、以上に掲げるほか、当該規制計画に基づいて採取計画の認可をするものとする。

(二) 準用

堤内の河川保全区域における砂利の採取については、このIVに別段の定めがある場合を除き、IIの陸砂利の採取に準ずる。

(三) 河川法第二五条の許可

河川法第二五条の許可を必要とする場合においては「砂利等採取許可準則について」(昭和四一年六月一日建設事務次官通達)によるものとする。

V 海砂利の採取

海砂利の採取については、IVの河川砂利の採取の準則を準用する。

VI 洗浄の取扱い

洗浄のみの認可の場合(河川区域及び堤外の河川保全区域において施設を設置する場合を除く。)における洗浄の期間については、IIからVまでの採取の期間の規定にかかわらず、三年程度を目安としつつ、都道府県知事又は河川管理者が、提出された採取計画の認可申請について個別の状況を総合的に勘案し、これを決定することが適当である。

|

|

|

|

別表 掘さくの安定こう配の標準

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |