各都道府県土木主管部長あて

記

|

|

|

別紙 河川改良工事全体計画作成要領(案)

I 全体計画の策定方針

1 全体計画は、河川の一定区間又は一定区域について、工事実施基本計画(以下「基本計画」という。)の下位計画として、計画的に実施すべき改良工事の基本となる事項を定めるものとする。

なお、全体計画の策定にあたつては、投資効果等を勘案し、基本計画で定められた計画高水流量によることが当面適当でないと認められるときは、暫定計画高水流量と定め、これを基本とした全体計画を策定することができるものとする。

2 全体計画を策定する河川の区間又は区域は、補助事業の区分及び採択区間にとらわれず、改良工事の事業効果が一連のものとして期待できる一連区間又は一定区域(同一水系内における数河川分の区間をいう。)とする。

3 昭和五一年度以降の補助事業の新規採択河川に係る全体計画の認可申請は局長通達記I・5(1)の定めるところにより地方建設局長又は北海道開発局長を経由することとなるので、計画内容について十分協議し、調整を図るものとする。

II 全体計画作成要領

1 「全体計画書」(局長通達の別紙一)の作成要領

(1) 計画高水流量

イ 一連区間あるいは一定区域における基準地点の該当事業の実施流量を裸書きとする。

ロ 実施流量が暫定流量の場合は、基本計画の計画高水流量を( )書きとする。

ハ ダム、遊水地、調節池等がある場合は基本高水のピーク流量を〔 〕書きとする。

(2) 計画日雨量

イ ダム、遊水地、調節池等がある場合には、基本高水算定の基準となつた日雨量あるいは二日雨量等について記入する。

ロ ダム、遊水地、調節池等がない場合でも、流域面積が大きい等の理由で合理式が適用されず、他の方法で計画高水流量が算定された場合、その基準となつた日雨量あるいは二日雨量等について記入する。

ハ 実施流量が暫定流量である場合、「計画高水流量」欄の記入方法により、それぞれの流量と対応する雨量とその年超過確率を対比して記入する。

(3) 計画時間雨量

イ 比較的小流域で、ダム、遊水地、調節池等の計画がなく合理式にて計画高水流量が算定された場合の短時間雨量強度について記入する。

ロ 「平均」欄には、洪水到達時間内平均雨量強度を記入する。

(流量算出に使用した短時間雨量強度)

ハ 「六〇分間」欄には、「平均」欄と同一確率の六〇分間雨量強度を記入する。

(4) 潮位

河川高潮対策区間の計画築堤高の決定根拠となつた計画諸元について記入する。

(5) 事業区分及び施行箇所

イ 「事業区分」欄には、事業費目ごとの事業名を列記する。

一連区間および一定区域内の河川改良事業は全て記入する。

ロ 「全体計画事業費」欄には、記入年度の単価に換算して記入する。

ハ 「費目」欄には、中小河川改修費補助、都市河川治水緑地事業費補助および防災調節池事業費補助にあつては、一級、二級の別、小規模河川改修費補助にあつては、一級一種、一級二種、二級の種別、河川激甚災害対策特別緊急事業費補助にあつては、災害年を明記する。

(6) 改良工事の目的と方針

イ 改良工事に着手した主要な契機を具体的に記入する。

ロ 改良工事の方針および特徴について記入する。

(7) 事業効果

イ「年平均被害軽減額」欄には、一連区間、あるいは一定区域の年平均被害軽減額を記入年次の単価で計上する。

ロ 余白の空欄にC(=5)の全体計画事業費の合計とB(=年平均被害軽減額)の比C/Bを記入する。

(8) 計画平面図(略図)

改良工事の事業区分ごとの施工箇所と氾濫防止区域や関連他事業等の関係が理解できる概念図(ポンチ絵)とする。

別途、二万五千分の一〜五万分の一平面図(原則としてB四版)を添付する。

〔記載要領〕

a 流域界:緑色実線および内側ぼかし

b 氾濫区域:青色実線および内側ぼかし

c 市街化区域:黄色実線および内側ぼかし

d 現河川流路:青色実線

e 改修計画流路:緑色太実線

f 前々年度迄改修済箇所:黒色太実線

g 前年度改修済箇所:黄色太実線

h 当該年度施工箇所:朱色太実線

i 他の河川改修箇所:紫色実線(直轄改修、砂防事業、災害関連等)

j 関連他事業:桃色(下水路、道路、鉄道等は実線。区画整理、宅地開発、圃場整備等は斜線 なお、事業名、工期を併記のこと。)

(9) 標準横断図

代表的な数断面について、現況(施工前)を細線、計画横断面を太線で記入する。

計画高水位および計画築堤高の標高、ならびに地点名あるいは測点名を記入する。

(10) 計画高水流量

「(1)計画高水流量」の記入方法により「(8)計画平面図」と対比して記入する。

2 「全体計画細目書」(局長通達の別紙二)の作成要領

全体計画の計画諸元決定根拠の基準となつた基礎資料等を記入する。

(1) 流量

イ 「計画高水流量」欄には、全体計画書の計画高水流量配分図に流量を記入した地点の数値を全て列記する。

ロ 「算定根拠」欄には、計算方法、雨量強度とその年超過確率、平均流出率、比流量等を記入する。

(2) 雨量実績

流域内雨量観測所、流域内に無い場合は最寄の近傍観測所のうち観測期間の長いものから記入する。

(3) 年超過確率

「時間雨量」欄は、「六〇分間雨量」の年超過確率を計算し記入する。

(4) 既往主要洪水及び高潮実績

イ 既往実績で被害額の大きいものから、できるだけ数多く記入する。

ロ 「起因」欄は、台風、梅雨前線、秋雨前線、融雪等洪水あるいは高潮をもたらした原因を記入する。

(5) 関連他事業

イ 流域内の流出機構の変化をもたらす要因となる事業、また河川改良工事が調整を必要とする事業の過去に完了したもの、現在実施中のもの、将来計画にわたつてできるだけ網羅する。

ロ 「計画規模」欄には、関連他事業のうち、街路、鉄道等線的なものは、河川改良と関連する区間の延長を、下水道整備(雨水排水)、宅地開発、圃場整備等面的なものは、計画面積を記入する。

ハ 「摘要」欄には、当該他事業に関連して改良の必要な河川延長、他事業の施工主体の対策工事(調節池、河川改良工事)あるいは河川改良の負担金について記入する。

(6) 事業区分

一連区間および一定区域内の河川改良事業は全て並記する。

3 添付図書の作成要領

「全体計画認可申請書」(局長通達の別記様式第一)に添付する関係図書及びその作成要領は、次のとおりとする。

(1) 一般平面図

縮尺は二千五百分の一〜一万分の一程度とし、記載内容は全体計画書(別紙I)に添付する二万五千分の一〜五万分の一平面図に記載したものおよび堤内地盤高とするが、流路は左右岸二本実線とする。更に標準横断図(現況:細実線、計画:太実線)および最近の主要被災写真を、それぞれ数枚ずつセロテープで片側を貼り付ける。

(2) 計画平面図

毎年の河川改良工事実施計画の指針となることを目的とし、堤防、護岸の法線形状、長大橋、排水機場等の主要構造物の位置等河川の平面形に関する基本的な計画を決定するものである。

縮尺は五百分の一〜千分の一程度とし、記載要領は「河川改修計画概要図の作成について」(昭和四八年四月二六日付け建設省河治発第三六号建設省河川局治水課長通達)によるものとする。

(3) 計画縦断面図

縮尺は、縦百分の一〜二百分の一、横二千分の一〜五千分の一程度とし、つぎの諸値を記入する。

イ 現状について

最深河床高、堤防高、堤内地盤高(左右岸とも)、堰、落差工の天端高、橋梁桁下高等を計画区間の上下流二〇〇m以上を含めて記入する。

河口部にあつては、海底地盤高を計画河床高より十分深くなる沖合まで記入する。

ロ 計画について

計画高水位、計画堤防高、計画河床高、主要構造物の敷高および天端高等、堤内に埋立て計画がある場合はその計画地盤高を緑色で記入する。

(4) 計画横断面図

縮尺は、縦百分の一、横百分の一〜五百分の一とし、現状横断面を細実線で、計画を緑色の太実線で記入する。

切土は薄い朱色、盛土は薄い青色で着色する。

(5) 主要構造物計画図

縮尺は百分の一〜二百分の一程度とし、長大橋、排水機場等、主要な構造物については、堤防、河床計画高水位等河川改修計画との関連を明らかにした計画一般図(河道に対する位置図、平面図、正面図、側面図、断面図)を作成する。

(6) 水理計算書

一 基本計画に沿つて、全体計画の計画区間における計画高水流量配分図を補完し、河道等の設計過程を説明する。

なお、投資効果等を勘案して当分の間、計画どおりに改修することが適当でなく、暫定計画の定めようとする場合は、暫定計画の計画諸元の決定根拠をも明らかにし、将来の本計画との結びつきについて説明する。

計画樹立にあたつては、建設省河川砂防技術基準(案)、河川管理施設等構造令(案)および治水経済調査要綱に準拠する。

二 水理計算書の内容は次のとおりとする。

i 計画高水流量(暫定計画高水流量)算定の基準となる計算書

a 計画高水流量決定にあたつて合理式法が適当である河川の場合の記載事項はつぎのとおりとする。

イ 流出係数に関する事項

ロ 洪水到達時間に関する事項

ハ 平均雨量強度に関する事項

ニ 安全度の評価に関する事項

ホ 計画高水流量配分図

ヘ その他

b 計画高水流量決定にあたつて合理式法が適当でない河川等の場合の記載事項はつぎのとおりとする。

イ 降雨から流量への変換に関する事項

ロ 洪水流出モデルの常数の決定に関する事項

ハ 流水率に関する事項

ニ 計画降雨に関する事項

ホ 基本高水の決定に関する事項

ヘ 計画高水流量配分図

ト その他

ii 河道設計に関する計算書

河道は計画高水流量(暫定計画の場合は暫定計画高水流量)以下の流量を安全に流過させ、また流砂量の連続性に留意して設計するものとする。なお、記載事項はつぎのとおりとする。

イ 計画区間の設定に関する事項

ロ 河道の平面形に関する事項

ハ 河道の縦断形に関する事項

ニ 河道の横断形に関する事項

ホ その他

iii 調節池、貯水池、遊水地の設計に関する計算書、治水緑地、防災調節池、あるいは河道遊水池等を計画する場合の記載事項は、つぎのとおりとする。

イ 遊水地等の必要性に関する事項

ロ 遊水地等の型式の選定に関する事項

ハ 遊水地等の位置の選定に関する事項

ニ 遊水地等の洪水調節計画に関する事項

iv 内水処理計画に関する計算書

内水処理の計画がある場合の記載事項はつぎのとおりとする。

イ 内水処理方式の決定に関する事項

ロ 内水施設規模の決定に関する事項

v 河口処理計画に関する計算書

河口処理計画の記載事項はつぎのとおりとする。

イ 河口処理方式の決定に関する事項

ロ 河口部の計画高水位に関する事項

ハ 河口部の河道計画に関する事項

ニ 高潮の影響を受ける区間の堤防の設計に関する事項

vi 浄化用水導入計画に関する計算書

河川浄化のための浄化用水の導入を計画している河川については浄化用水量の算定根拠について記載する。

(7) その他必要な図書

a 比流量図

イ 用紙はA四版片対数紙横使用とする。

ロ 縮尺は、縦「比流量」 一〇目盛 一m2〜sec/km2

横「流域面積」一〜一〇、〇〇km2

目盛りが不足した場合は継ぎ足すものとする。

ハ 記載内容

対象河川は現在施工中および既に竣工した直轄河川、中小河川、小規模河川、都市小河川とする。

記号はつぎに示すとおりとする。

直轄河川

●中小河川(実施流量)

○中小河川(暫定流量で実施している場合の将来計画流量)

▲小規模河川(実施流量)

△小規模河川(暫定流量で実施している場合の将来計画流量)

ニ 題字は中央上段に「流域面積比流量図」

右肩目盛外に「都道府県名」

右肩目盛内に「凡例」を記入する。

b 都市河川については都市計画図(市街化区域の記入してあるもの)

下水道計画図(事業認可または、計画決定していない区域についても下水道部局と協議し、概略の計画図を用意すること。)街路計画図、大規模宅地開発計画図等を添付する。

c 事業効果の算定根拠に関する調書

一連区間あるいは一定区域の河川改良工事により期待できる年平均被害軽減額は別記「河川改修による年便益(B)の算定要領」より求め、全体計画事業費(C)と比較し、その事業効果(C/B)について記載する。

また、事業区分毎の事業効果についても同様とする。

|

|

|

|

別記 河川改修による年便益(B)の算定要領

河川改修事業の年便益(B)はその実施により軽減ないしは防除できる年平均の公共土木施設被害額(B1)および一般資産被害額(B2)をもつて表わされるものとし、それぞれ次により算定することとする。

(1) 年平均公共土木施設被害額(B1)の算定法

B1は河川改修区域における河川管理施設および河川改修により防除される氾濫区域内の公共土木施設にかかわる既往最近一〇ケ年間の年平均被害額をもつて表わすものとする。

(2) 年平均一般資産被害額(B2)の算定法

(I) B2は河川改修の実施によつて防除できる氾濫区域内の想定氾濫被害額(治水経済調査要綱による)をもつて表わすものとする。ただし、氾濫被害の実績がある場合は既往最近一〇ケ年平均の一般資産被害額を現時点の一般資産額を対象にして更正したものをもつて表わすことができるものとする。この場合の更正は一般資産の種別毎に次式により行なう。

各年の更正一般資産被害額=(各年の実績一般被害額)×(各年の氾濫区域内の現時点一般資産額指標/各年の氾濫区域内の実績一般資産額指標)×(現時点への物価換算係数)

ここで一般資産額の指標は次のとおりとする。

(II) 河川改修によつて防除される氾濫区域が市街化され、被害対象資産が増大する場合は(I)によつて求めた一般資産被害額を市街化される区域の一般資産被害額(B2′)と市街化されない区域の一般資産被害額(B2″)に分け、このうちB2′から農作物および農地被害額を除いたものについて次式による補正を行ない、これにB2″を加えたものをもつてB2″とする。

{(市街化される区域の年平均/一般資産被害額)−(同区域の年平均農作物/および農地被害額)}×(市街化後の一般資産額指標/現時点の一般資産額指標)

ここで市街化後の一般資産額指標は次の各項のいずれかによつて市街化される区域内の世帯数で表わすものとし、世帯数は

氾濫区域内の市街化面積/一世帯当り土地面積

で求める。(一世帯当り土地面積の標準値は四〇〇m2とする)

イ 新都市計画法による市街化区域

ロ 都市計画区域(一年以内に計画決定される区域を含む)

ハ 宅地造成区域(五ケ年以内に着工される区域を含む)

ニ 過去五ケ年における人口増加率が二〇%以上の市町村で今後五年以内に市街化が予想される区域

(III) 河川の流域が開発され、洪水流量が増大する場合は(I)又は(II)によつて求めた一般資産被害額を次式により補正したものをもつてB2とする。

年平均一般資産補正被害額=(I)または(II)の年平均一般資産被害額×(1+(開発面積/流域面積))

ここで、開発面積とは(II)イ〜ニのいずれかに該当する区域の面積をいい、流域変更により増加した面積を含める。

d 河川激甚災害対策特別緊急事業計画書

河川激甚災害対策特別緊急事業費補助の採択区間がある場合は、その事業区分の外の年次計画を定め、全体計画における位置づけについて記載する。

e その他、流域の特性等に関する調書

次の事項のうち、特記事項として必要なものを記載する。

イ 流域の概要に関する事項

ロ 計画区間の治水事業の沿革に関する事項

ハ 河川改良工事の必要性に関する事項

ニ 流域および河口の水文特性に関する事項

ホ 流域の流出機構の特性に関する事項

ヘ 想定氾濫区域内の指標に関する事項

ト 環境(またはそのアセスメント)に関する事項

チ 既往の主要な災害記録とその災害をもたらした主原因に関する事項

リ 河川改良工事の方式の特性に関する事項

ヌ 計画区間内の施工順序、施工方法および施工中における過渡的安全対策に関する事項

ル 全体計画、規模の水系での一貫性に関する事項

ヲ その他

|

|

|

|

参考 河川改良工事全体計画作成要領解説

1 要領I・1について

(1) 全体計画は、基本計画に沿つて計画的で長年次にわたる河川改良工事を実施しようとする場合、毎年次の河川改良国庫補助事業等の実施に計画の一貫性を保ちつつ、円滑に推進できる指針となり、沿川の土地利用計画、関連他事業の計画および河川利用者等との調整に資するため、河川改良工事の基本的な事項を明らかにしようとするものである。

(2) 改良工事を実施しようとする河川で、現状においてはその流域の開発がまだ余り進んでいないので投資効果の点から当分の間、計画どおりに改修することが適当でない場合がある。又、下流河道の改修が進んでいないために、下流部の改修が完了するまでの間、上流河道を計画どおりに改修することが直ちには適当でない場合がある。その他種々の理由により、当分の間計画どおりの河川改修が適当でない場合には、「基本計画」で定められた計画高水流量の値より小さな暫定計画高水流量を策定し、暫定(改良)計画を定めることができる。

この暫定計画はつぎの二種類に分類して取り扱うものとする。

A 前述の理由等により河川改良工事の第一期計画として、暫定計画を樹て、これを長年次(おおむね一〇〜二〇年間)を経て実施したのち、引き続き基本計画に従つた本計画へ移行しようとするものと、

B 河川によつては、洪水防御計画が財政上の理由等から相当期間を要するため、暫定計画を定め、その効果のみを期待し将来の本計画とはある程度切り離した施設計画を樹てて実施し、これを完了したのち、直ちには将来の本計画には移行しないものがある。

ここにBの場合の暫定計画をもつて全体計画とすることができるものとする。

2 要領I・2について

その趣旨を例示する。

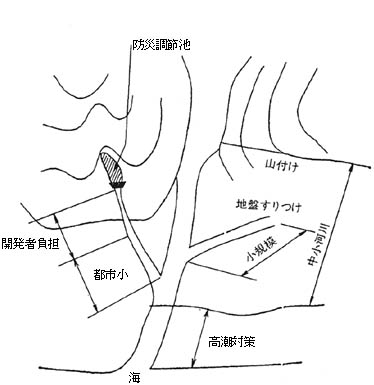

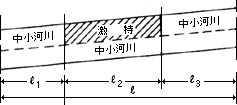

(例1) 一連区間の例

i (例1)については

本川は海から山付けまで(中小河川((+))高潮対策区間)

左支川は本川合流点から地盤すりつけまで(小規模河川区間)

右支川は、本川合流点から上流端まで(都市河川((+))開発者負担区間((+))防災調節池)

全て含めたものを一連区間とする。

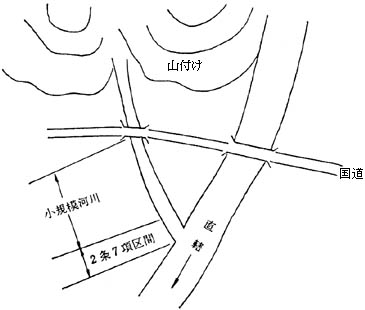

(例2) 一連区間の例

ii (例2)については、

この場合の小規模河川については全体事業費の限度額があるため採択区間の上流端は、国道橋までとなつているが、一連区間は山付けまでとして全体計画を樹て、計画の一貫性を保つこととし、国道橋から山付けまでの区間も他の事業費目で引きつづき改修を行なうものとする。また、全体計画の下流端は令二条七項区間の上流端と直結する地点までとするが、両者の計画については十分整合を図ること。

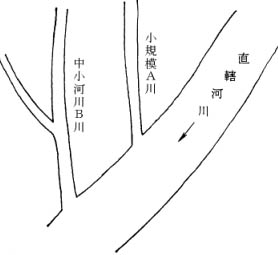

(例3) 一定区域の例

同一本川に隣接して合流しているA川とB川の改良工事の事業効果が一定区域に及ぼすことができる場合、両者をまとめた全体計画を樹てることができる。

3 要領I・3について

一級河川で局長通達記I・5・(1)に該当するものは、その全体計画の認可は、所轄地方建設局長(主務:河川部河川計画課)または北海道開発局長(主務:建設部河川計画課)を経由して建設大臣に申請することとなる。

しかし、これについても従来どおり都道府県計画担当係官は治水課計画担当係官と全体計画(案)について下協議を行なうが、できるだけ初期の段階で所轄地方建設局長(主管課:河川部河川計画課)または北海道開発局長(主管課:建設部河川計画課)の定める担当係官と下記のとおりの計画高水流量および河道計画に関する基本的事項について十分協議を行なうこと。

イ 全体計画区間の計画高水流量と当該水系工事実施基本計画との整合性に関する事項

ロ 計画高水流量(または暫定計画高水流量)と指定区間外の疎通能力との整合性に関する事項

ハ 指定区間外との合流点あるいは分派点の形状および処理方法等相互に関連する河道計画に関する事項

ニ 合流点あるいは分派点附近の事業分担および施工工程の調整に関する事項

ホ 内水対策の事項分担および施工工程に関する事項

ヘ その他指定区間外への影響に関する事項

4 要領II・1・(5) イについて

「事業区分」欄には、一連区間あるいは一定区域内の河川改良事業は全て記入する。

すなわち、河川局治水課の河川改良国庫補助事業(「局長通達」の別表)の採択中のもののほか、都道府県あるいは区市町村の地方単独費によるもの、宅地開発者、土地改良事業者、砂利採取事業者等の負担金によるものも記入する。

また、改修済の事業および、現在では河川改良を施行する者が未定の区間があれば、「未定区間」として明らかにしておくこと。

5 要領II・1・(6)・イについて

改良工事に着手した主要な契機の記入例はつぎのごとくとする。

例 ○○年災害(○○号台風) ○○年災害(高瀬)

○○市都市下水路事業に関連

○○区画整理事業に関連

○○圃場整備事業に関連 等

6 要領II・1・(6) ロについて

改良工事の方針および特徴について簡潔に記入する。

(1) 遊水地、調節池、貯水池等の計画がある場合は記入する。

(2) 捷水路、放水路、トンネル河川、暗渠等の計画がある場合は記入する。

(3) 内水対策の方式を記入する。

例 バツク堤方式

水門(樋門)+セミ・バック堤

水門(樋門)+自己流堤+排水機場

(4) 河口処理方法として導流堤、河口水門等がある場合は記入する。

7 要領II・1・(9)について

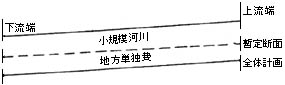

標準横断図の計画横断面が暫定計画である場合は、解説1の(2)の分類により、Aの場合は、暫定計画の計画横断面を破線とし、全体計画の計画横断面を太い実線とする。

また、Bの暫定計画を全体計画とする場合は、全体計画(暫定計画)の計画横断面を太い実線とする。なお後者の場合、将来計画の計画横断面を破線で記入し、基本計画との整合性、必要用地幅決定根拠等の説明となる参考資料として記入する。

8 要領II・2・(5) ロについて

下水道整備事業については、合流式、分流式の雨水式の雨水管渠あるいは都市下水路等の雨水排水(集水)対象面積について記入する。

大規模宅地開発については、ネット(N:建築物の建つ区画)、ミディアム・グロス(MC:街路・ブレイロットを含む)、グロス(C:全体)の面積を記入する。

9 要領II・2・(6)について

要領III・1・(5)・イおよび解説3と同じく計画区間における全ての事業費を並記するが、「事業区分」によつては、暫定計画であるものが含まれている場合がある。

この暫定計画が、解説1の(2)の分類により、Aの場合の「金額」欄を二段書きとし、暫定計画の金額を上段裸書き、全体計画の金額を下段( )書きとする。

なお、暫定計画の事業費目と暫定計画完了後全体計画へ移行する改良事業の費目が異なる場合は「事業区分」「金額」欄に並記し、暫定計画にとどまる事業費目については、その区間の全体計画へ移行する費目およびその所要額を下段( )書きとする。

金額欄の下段( )書きは、暫定計画の費目とは外書きとし、全体計画の費目とは内書きとする。

後者の場合、たとえば事業費に限度額がある小規模河川改修費補助で暫定改修を行ない引きつづき地方単独費で完成断面へ移行していく場合あるいは河川激甚災害対策特別緊急事業費補助で暫定改修を行ない引きつづき中小河川改修費補助で完成断面に移行していく場合等が考えられる。

例1 事業区分欄は小規模河川と地方単独費を並記し、小規模河川の下段に地方単独費を( )書きする。金額欄も同様とする。

例2 事業区分欄は中小河川と激特を並記し、激特の下段に中小河川を( )書きする。改修延長欄は、中小河川をl、激特はl2を記入する。金額欄はl2区間の中小河川の必要額を激特の下段に( )書きする。

つぎに暫定計画をもつて全体計画とするBの場合は一段書きとし、将来構想については触れない。

また、解説4でいう事業費目の「未定区間」についても全体計画の必要事業費も並記する。

10 要領II・3・(2)・(3)・(4)について

計画平面図、計画縦断面図、計画横断面図は現状を細い実線で、計画を太い実線で記入し、暫定計画を樹てようとする場合、その暫定計画が解説1の(2)の分類でAの場合は暫定計画は破線とし、全体計画は太い実線で記入する。

暫定計画が全体計画であるBの場合は、全体計画を太い実線とし、将来計画を破線で記入する。

いずれの場合も同様の図面で表示の可能な範囲で記入する。すなわち破線が太い実線と同一線上であれば実線のみで良い。

11 要領II・3・(4)について

協議に使用する計画横断面図は、計画区間について原則として一〇〇m毎に作成するものとし、横断形状が急変する箇所については追加するものとする。また、流量工法が異なる区間毎に標準横断面を作成する。

提出する計画横断面図は原則として四〇〇m毎および横断形状が急変する箇所のみとする。

なお、改良工事事業費内訳は「全体計画細目書」(別紙2)にて、事業区分毎に記入することとなるが、その他の積算内訳書は不要とするので、必要に応じ計画横断面図の右側余白に工種毎の数量、金額等「全体計画細目書」を補完するデータを記入する。

12 要領II・3・(6)・ニ・i・aについて

上流にダム、遊水地、調節池等の洪水調節施設計画のない河川で、流域面積が比較的小さく(流域面積がおおむね二〇〇km2未満、または流域の最遠点からの到達時間がおおむね二時間程度までの河川)かつ流域に貯溜現象を考慮する必要のない河川においては、その計画高水流量決定にあたつて合理方法を適用することができる。

この場合の計画水流量算定にあたつては、建設省河川砂防技術基準(案)計画編(以下、技術基準(案)計画編という。)第2章2・8・1〜2・8・5に準拠する。

13 要領II・3・(6)・ニ・i・bについて

上記a以外の河川等の計画高水流量決定にあたつては、技術基準(案)計画編第2章第1節および2・1〜2・7・2に準拠する。

14 要領II・3・(6)・ニ・iiについて

イ 計画区間の設定に関する事項としては、主として、計画区間の上、下流端の決定根拠について記述する。

ロ 河道の平面形に関する事項としては、技術基準(案)計画編第9章第2・3節および第14節に準拠して平面形を検討し、平面決定に至つた過程について説明する。

ハ 河道の縦断形に関する事項としては、技術基準(案)計画編第9章第4節、第5節5・1、第10・11・13・16節に準拠して、縦断形を検討し、計画高水位、計画河床高を決定した根拠について説明する。

ニ 河道の横断形に関する事項としては、技術基準(案)計画編第9章第5節5・2、第6・7・8・14節および河川管理施設等構造令(案)に準拠して、横断形を検討し、決定した標準横断面における疏通能力を技術基準(案)計画編第9章第1節1・3、1・4に準拠して計算し、計画高水量が安全に流過することを確認する。

流砂量が多い河川、流送土砂の異常堆積が氾濫の原因となつたことのある河川、設計された河道の横断形あるいは河床勾配が止むを得ず急変せざるを得ない河川等洪水時の流送土砂が問題となる河川については、標準横断面における流送土砂量とくに掃流砂量を計算し、流送土砂量の連続性について確認する。流送土砂量の計算の対象流量は、計画高水流量のみでなく、数年に一回生起するような頻度の高い流量も対象とする。

15 要領II・3・(6)・ニ・iiiについて

治水緑地、防災調節池、あるいは河道遊水地等を計画する場合は、技術基準(案)計画編第2章第4・5節に準拠して検討し計画決定に至つた過程について説明する。

16 要領II・3・(6)・ニ・ivについて

内水処理の計画がある場合は、技術基準(案)計画編第9章第15節に準拠して計画を策定し、その内容について説明する。

17 要領II・3・(6)・ニ・vについて

河口処理に問題のある河川については、技術基準(案)計画編第9章第16節に準拠して計画を策定し、その内容について説明する。

18 要領II・3・(6)・ニ・viについて

河川浄化のための浄化用水量は一般に多いほど良いが、当面、水質汚濁に係る環境基準が定められている河川にあつては、これを達成するために必要な流量を基準とすべきである。この場合、現状の水質のみでなく、工場排水の規則、下水道の整備計画、流域内人口及び工業出荷額の推移等、水質汚濁負荷量の変化要因についても考慮して決定する。

また、浄化用水を他の河川から導入する場合は、年間の導水可能日数および導水量を明らかにする必要がある。

19 要領II・3・(7)・dについて

河川激甚災害対策特別緊急事業費補助の採択区間のある場合は、その事業区分のみの年次計画は次表に記入する。

|

|

|

|

<別添資料> |

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |