北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、地方建設局河川部長・道路部長、都道府県都市計画担当部長・土木部長、指定市都市計画担当局長・建設局長、日本道路公団管理部長・計画部長、首都道路公団工務部長、阪神道路公団工務部長、本州四国連絡橋公団工務部長あて

記

|

|

|

河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について(解説) I 定義等

1 本通達及び本解説における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「橋梁の新設」とは、撤去の対象となる橋梁のない場合の橋梁の新築をいう。

(2) 「橋梁の改築」とは、撤去の対象となる橋梁のある場合の橋梁の新築又は既設橋梁の拡幅、継足、嵩上をいう。

(3) 「橋梁の質的改良」とは、木橋の永久橋化、設計荷重の増大、支間の拡大等をいう。

2 河川管理者及び道路管理者の費用負担の割振は、原則として幅員比又は面積比により積算し、架空設計による積算は行なわない。

3 橋梁の新設又は改築に要する費用には、本工事費のほか、準備工、護岸工、旧橋撤去、附帯設備等の工事費及び調査設計委託費等の間接費を含む。

4 取付道路の新設又は改築に要する費用には、本工事費のほか、用地及び補償費、準備工、水防用道路の補償工事、附帯設備等の工事費及び調査設計委託費等の間接費を含む。

II 逐条解説

(解説)

1―1 本項から三項までは、既存の河川に係る費用負担を規定したものである。

1―2 本項がこの通達の骨子であり、改築される橋梁が質的に改良される場合には、河川管理者及び道路管理者は、事前に十分な協議を行って、双方の事業の円滑な実施を図るものとする。

1―3 「相互に関連して」とは、原則として向う五カ年内に、それぞれ改修又は改築が行なわれる場合をいう。

1―4 橋梁の拡幅によって必要となる費用は、河川の引堤分についても道路管理者が負担する。

1―5 既設橋梁が河川の改修計画に合っていない場合又は当該河川の基準支間長未満の場合において、当該橋梁の幅員をこの通達の適用後に、暫定的に拡大した場合(主として歩道部の暫定的添加をいう。)は、将来、橋梁を改築する際においては、本項ただし書を適用し、この幅員増分は道路管理者が負担する。

1―6 被災して災害採択された橋梁が河川の改修計画に基づく、河川工事と合併して継足・嵩上を行なう場合において、新たに架設される橋梁が被災前の橋梁より質的に改良されるときは、新たに架設される橋梁及び取付道路に要する費用から災害復旧費を控除した費用を両者が折半負担し、質的に改良されないときは、河川管理者が負担する。ただし、橋梁の拡幅のために必要となる費用は、道路管理者が負担する。

1―7 橋梁の質的改良については、「定義等」に示したとおりであるが、このうち「支間の拡大」については次に掲げるところによる。

(1) 現橋が、河川の基準支間長未満であり、改築される橋梁が基準支間長以上となる場合には、質的改良である。

(2) 現橋が、河川の基準支間長以上である場合には、改築される橋梁の支間が、現橋の支間より拡大されても質的改良ではない。

(3) 現橋が河川の基準支間長未満であるが、暫定的に現橋の継足のみを行なった場合において、継足区間の支間長が河川の基準支間長以上のときは、質的改良である。

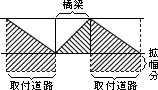

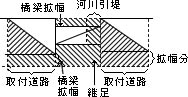

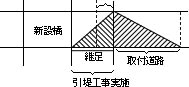

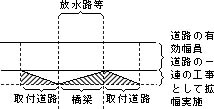

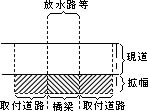

1―8 参考図(橋梁)

図における白地部分は河川管理者負担、斜線部分は道路管理者負担(以下同じ。)である。

(1) 橋梁が質的に改良される場合

(a) 架替

(b) 架替

(c) 架替

(d) 継足

(e) 継足・拡幅

(f) 暫定継足

(g) 継足・嵩上

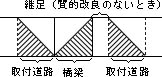

(2) 橋梁が質的に改良されない場合

(a) 継足・拡幅

(b) 嵩上・拡幅

(3) 災害と合併する場合

(a) 被災前橋梁より質的改良のある場合

(b) 被災前橋梁より質的改良のない場合

1―9 本項(1)により必要となる取付道路の改築に要する費用は、橋梁幅員の変更の有無にかかわらず取付道路の拡幅がなければ両者折半して負担し、取付道路の拡幅のため必要となる費用は、道路管理者が負担する。

1―10 取付道路の改築に要する費用のうち、折半負担の対象には取付道路の著しい質的改良(縦断匂配の著しい改良、舗装化等)は含まないが、道路管理者の要請で著しい質的改良を行なう場合においても、架空設計による積算は極力行なわないようにする。

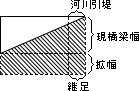

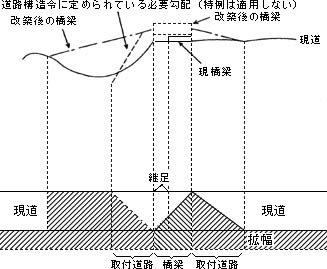

縦断匂配の著しい改良がある場合の取付道路の延長範囲は、道路構造令に定められた匂配(特例は適用しない。)で現場へすりつくまでの範囲とする。

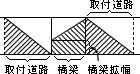

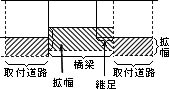

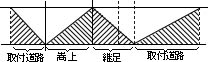

1―11 参考図(取付道路)

(1) 橋梁が質的に改良される場合

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

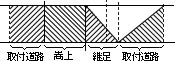

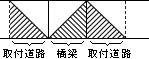

(2) 橋梁が質的に改良されない場合

(a)

(b)

(c)

(d)

(解説)

2―1 本項は、附帯工事の原則を示したものであるが、「1に定める場合を除き」としたのは、橋梁が質的に改良される場合は、これを積極的に河川管理者及び道路管理者が相互に関連する工事としてとりあげる方針としたことによる。従って、本項の規定は、原則として橋梁が質的に改良されない場合に適用する。

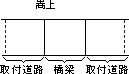

2―2 参考図

(a)

(b)

(c)

(解説)

3―1 本項は、改修済の河川又は河川の改修計画の実施に先行して、橋梁を新設又は改築する場合の原則を示したものであるが、「1に定める場合を除き」としたのは、橋梁を改築する場合で、改築される橋梁が質的に改良される場合は、これを積極的に河川管理者及び道路管理者が相互に関連する工事としてとりあげる方針としたことによる。従って、本項の規定は橋梁の新設の場合又は改築で質的な改良がない場合に適用する。

3―2 「河川の改修計画」とは、直轄河川にあっては工事実施基本計画、補助河川にあっては全体計画をいい、いずれも長期計画は対象としない。ただし、工事実施基本計画又は全体計画の改訂が明らかな場合には、当該改訂計画をいう。

なお、一級河川の指定区間及び二級河川で、全体計画の定まっていない河川については近傍類似河川の全体計画等を参考として、早急に当該地点における妥当な計画を策定し(「河川の改修計画」とみなす。)橋梁及び取付道路の新設又は改築に支障のないようにしなければならない。

3―3 本項において、「これに要する費用」又は「改築に要する費用」には、橋梁の新設又は改築により必要を生じた限度の河川工事に要する費用を含む。ただし、河川の改修計画に護岸計画があり、架橋地点附近で改修工事により一連の護岸工事を施工している場合には橋梁の新設又は改築に伴って必要となる河川工事には河川の護岸計画分は含まない。ここに、「河川工事」とは、橋台、橋脚の設置に伴って必要となる護岸工事、水防用道路の補償工事等をいう。

3―4 本項において、河川の改修計画に合せて橋梁を架設する場合、将来、河川敷地となる道路区間の用地は、河川管理者が積極的に買収するよう努める。

3―5 本項(2)は、道路工事により必要を生じた橋梁の新設又は改築は、河川の改修計画に合せて完成橋梁を架設することが望ましいが、これによることが著しく困難な場合(例えば、引堤計画が相当長期間にわたって実施されない場合で、河川の改修計画に合せて完成橋梁を架設することが、道路側として著しく先行投資となるとき等)には、暫定的に架設することができるという規定である。この場合には、将来の河川工事によって必要を生じる橋梁の継足、嵩上及び取付道路の改築に要する費用は、道路管理者が負担する。ただし、橋梁継足区間の掘削は河川管理者が行なう。

なお、暫定的に橋梁を架設した後に河川の改修計画が著しく変更されたため、継足、嵩上の追加が必要になった場合には、将来の河川工事によって必要を生ずる橋梁の全区間にわたる継足・嵩上及び取付道路の改築に要する費用については、両者が折半して負担する。

3―6 暫定的に橋梁を架設したことを明確にするため、架設時点において次の措置を講じておくものとする。

イ 将来の継足に対しては、継足側の橋台をピアアバット型式にする。

ロ 将来の嵩上に対してはジャッキアップ可能な構造(例えば、ピアや桁に受台を設ける等)にする。

ハ その他河川の全体計画書、橋台台帳、橋梁の全体計画図、河川の占用許可書類等の必要書類を保存する。

3―7 河川管理者が橋梁を暫定的に架設することは、河川管理上著しく支障があると認めた場合(例えば現在無堤地で取付道路等によって上流に著しい影響を及ぼすおそれのある場合等)には、3―5にかかわらず、橋梁は河川の改修計画に合せて完成橋梁を架設するものとする。

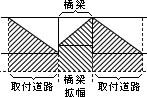

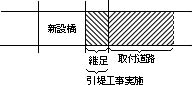

3―8 参考図

(1) 完成橋梁を架設する場合

(a) 新設

(b) 改築

(2) 橋梁を暫定的に架設する場合

(a) 新設又は改築

(b) 新設又は改築後河川改修計画変更左図に同じ

(将来)(継足)

(将来)(継足変更)

計画変更による引堤追加

(将来)(継足嵩上)

(将来)(継足・嵩上とも変更)

(注) (a)、(b)図ともに暫定橋梁区間及び継(将来)(継足変更・嵩上変更なし)足区間の支間長は河川の改修計画に合った基準支間長以上でなければならない。

(将来)(継足変更・嵩上変更なし)

(将来)(嵩上変更・継足変更なし)

(解説)

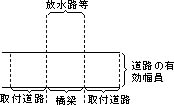

4―1 本項及び五項は、放水路等新設される河川に係る費用負担を規定したものである。

4―2 「新たに開削される河川」とは、放水路、捷水路等をいい、新設する橋梁の有効幅員は、現在道路の有効幅員を基準として定める。

4―3 架設する橋梁の橋格は、原則として一等橋とする。

4―4 既存の道路を統合して新たに橋梁を架設する場合には、河川管理者は、統合される道路の有効幅員の合計以内の費用を負担する。

4―5 「道路の一連の工事」とは、橋梁の新設地点を含めた一連区間の道路事業に着手している場合をいう。

従って、単に橋梁及び取付道路を拡幅するために要する費用は、道路管理者が負担する。

4―6 参考図((1)の定めの場合)

(a)

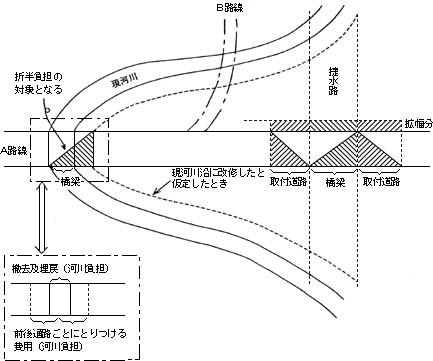

(b)

(c)

4―7 「既存の河川の橋梁が不要となり」とは、既存の河川が全く必要でなくなる場合又は水路として残す必要のある場合をいい、新築される橋梁が折半負担となる場合には、現河川に係る橋梁の撤去、埋戻し、前後の道路と同程度に築造する費用、水路として残す必要のある場合の暗渠等の新設に要する費用等は、河川管理者が負担し、新築される橋梁が折半負担とならない場合には、現河川の橋梁に係る河川管理者の負担はないものとする。

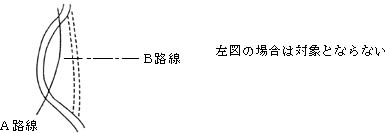

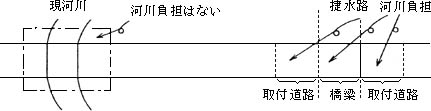

4―8 「当該橋梁と道路の同一路線上にある場合」とは、主として次図を想定したものである。

4―9 本項(2)の趣旨は、捷水路工事において、現河川沿いに改修工事を行なうと仮定した場合に、現河川に架設されている橋梁が質的に改良され折半負担の対象となる場合には、捷水路に新築される橋梁及び取付道路に要する費用は、両者折半して負担しようとするものである。ただし、橋梁及び取付道路の拡幅に要する費用は、道路管理者が負担する。

4―10 参考図 ((2)の定めの場合)

(a)

(b)

(解説)

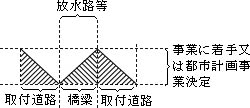

5―1 本項にいう「相互に関連して」とは、河川及び道路がそれぞれの計画により事業に着手又は都市計画事業決定している場合をいう。この場合においては河川及び道路のそれぞれの計画に合致した橋梁及び取付道路の新設に要するすべての費用について、両者が折半して負担する。

5―2 河川の放水路等の計画が確定する以前に、既に都市計画が確定していても、将来河川となる区域に道路の事業決定がなされていない場合には、河川管理者は、橋梁を架設する必要はない。

5―3 参考図

(解説)

6―1 本項は、この通達の適用前に架設されている橋梁が地盤沈下により低下し、河川工事として嵩上の必要を生じた場合の費用負担を規定したものであり、一項及び二項の例外規定である。

6―2 河川工事により必要となる橋梁の嵩上に要する費用は、第一項によれば河川管理者の負担であるが、嵩上する橋梁が地盤沈下により低下している場合に限り、嵩上に要するすべての費用について両者が折半して負担する。

/― 地盤沈下による上げ越し高/― 河川の改修計画による嵩上高/― 当初架設高/― 現在高/}両者折半負担とする。

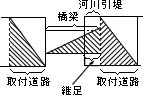

6―3 参考図

(a) 嵩上

(b) 継足・嵩上

(解説)

7―1 本項は、この通達の適用後に架設された橋梁が地盤沈下により嵩上の必要を生じた場合の費用負担を規定したものである。

7―2 道路管理者は、地盤沈下が予想される場合には、新しく架設する橋梁については、あらかじめジャッキアップの装置を講ずるか、構造型式によっては適当量のあげこしを行なっておくものとする。

7―3 地盤沈下により低下した橋梁は、橋梁の桁下高が河川の堤防余裕高の二分の一以下となった場合又は桁下高が五〇センチメートル以下となった場合には、原則として嵩上を行なわなければならない。

7―4 橋梁架設後に河川の改修計画が変更し、地盤沈下による嵩上と合せて行なう必要を生じた場合には、それに要する費用は、6―2と同様、両者が折半して負担する。

7―5

(a) 嵩上

(b) 架設後の河川改修計画変更に伴う嵩上を含めて嵩上

(解説)

8―1 この通達は、河川工事については局部改良事業、災害復旧事業、都道府県単独事業に係る河川工事に、道路工事については特殊改良三種事業、市町村道事業(指定市及び有料道路事業を除く)、都道府県単独事業に係る道路工事には適用しないが、これらの工事においても努めてこの通達を準用するようにする。

(附則)

この通達は、昭和四三年八月一日から適用する。ただし、この通達の適用前に既に河川管理者及び道路管理者の協議して定めたものについては、この限りでない。

|

|

|

|

<参考> 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について

(平成六年七月一八日)

(事務連絡)

(北海道開発局河川計画課長補佐、道路建設課長補佐、沖縄総合事務局河川課長、道路建設課長、各地方建設局河川計画課長、道路計画第一課長、各都道府県都市計画担当課長、河川担当課長、道路(建設・整備)課長、各指定市都市計画担当課長、河川担当課長、道路(建設・整備)課長、日本道路公団管理課長、計画第一課長、首都高速道路公団工務企画課長、阪神高速道路公団工務第一課長、本州四国連絡橋公団工務第一課長あて 建設省都市局街路課課長補佐、建設省河川局治水課課長補佐、都市河川室課長補佐、防災課課長補佐、砂防課課長補佐、建設省道路局有料道路課課長補佐、高速国道課課長補佐、国道第一課課長補佐、国道第二課課長補佐、地方道課課長補佐、市町村道室課長補佐通達)

標記については、平成六年七月一八日付け建設省都街発第二五号、建設省河治発第五八号、建設省河都発第一七号、建設省河防発第七八号、建設省河砂発第三九号、建設省道有発第三二号、建設省道高発第三号、建設省道一発第一二号、建設省道二発第八号、建設省道地発第一七号、建設省道市発第二号、関係課長、室長連名の通達により、道路橋示方書の改訂後の活荷重を適用した場合の取り扱いを通知したところであるが、運用にあたっては同通達によるほか、下記の点に留意のうえ遺憾のないようにされたい。

なお、都道府県においては、貴管下市町村及び地方道路公社に対しても周知されたくお願いする。

記

1 「河川工事に附帯する市町村道橋梁の費用負担について(案)」(昭和五〇年七月一日)の特例費用負担を適用する場合には、本文二の表中の「二等橋に改築する場合」を「A活荷重を適用して改築する場合」に、「一等橋に改築する場合」を「B活荷重を適用して改築する場合」に読み替えて運用することとする。

2 「暫定荷重を適用する橋梁の架け替えの取り扱いについて」(平成五年一〇月一二日付け事務連絡)は廃止する。

|

|

|

|

<参考> 河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について(補足説明)

(平成六年七月一八日)

(事務連絡)

(北海道開発局河川計画課課長補佐、各地方建設局河川計画課長、各都道府県河川(砂防)担当課長あて河川局治水課課長補佐、都市河川室課長補佐、砂防課課長補佐、砂防部砂防課課長補佐)

標記については、平成六年七月一八日付け建設省都街発第二五号、建設省河治発第五八号、建設省河都発第一七号、建設省河防発第七八号、建設省河砂発第三九号、建設省道有発第三二号、建設省道高発第三号、建設省道一発第一二号、建設省道二発第八号、建設省道地発第一七号、建設省道市発第二号、関係課長、室長連名の通達(以下「通達」という。)及び同日付け関係課長補佐連名の事務連絡により、道路橋示方書の改訂後の活荷重を適用した場合の取り扱いを通知したところであるが、通達の趣旨を下記のとおり補足するので、留意のうえ適切に対処されたい。

記

1 通達の1.は、道路橋示方書改訂後の活荷重(B活荷重及びA活荷重)を適用して橋梁の架替を行う場合に、三局長通達でいう質的改良にあたるかどうかの、費用負担の考え方の原則を示したもので、B活荷重を適用する場合には質的改良にあたるものとし、A活荷重を適用する場合には質的改良にあたらないものとして取り扱うものとした。ただし、TT―43の荷重及び暫定荷重を適用した橋梁については、これらの活荷重がB活荷重と同等のレベルであることから、これらの橋梁をB活荷重を適用して架け替える場合にも質的改良にあたらないとして取り扱うこととしたものである。

また、市町村道については、市町村の財政負担にも配慮し、政令市以外の市町村道において一等橋をB活荷重を適用して架け替える場合にも質的改良にあたらないものとして取り扱うこととしたものである。

したがって、費用負担に関する他の規定については引き続き三局長通達によることとし、改築される橋梁が設計荷重の増大以外で質的に改良される場合には、従前どおりこれを積極的に河川管理者及び道路管理者が相互に関連する工事としてとり上げ、費用負担を行っていく趣旨に変更はない。

2 通達の2.は、改訂後の活荷重を適用して架け替える場合の費用負担の考え方における特例を示したものである。一等橋をB活荷重を適用して架け替える場合には、通達の1.により、ただし書き以下の場合を除き質的改良にあたるものとして取り扱うこととしているが、このうち、木橋の永久橋化、支間の拡大等、設計荷重の増大以外の質的改良の要因がない場合において、道路の改築計画がない場合には、B活荷重を適用して、河川管理者の負担により架け替えることも、例外的にやむを得ないものとしたものである。

なお、橋梁の拡幅を伴う架け替えについては、道路の改築計画があるものとして、道路管理者に費用負担を求めるものである。

3 通達の3.は、設計荷重の増大に対応するために補修等を行った橋梁を架け替える場合の費用負担の考え方を示したものである。既存の橋梁を対象として設計荷重の増大に対応するために行う補修等は応急対策であると考えられるため、補修等を行った橋梁を架け替える場合の費用負担については、補修等を勘案せず、補修等の実施前の状況にあるものとして、当該橋梁の当初架設時の活荷重を用いて1.及び2.を適用するものとしたものである。

4 通達の4.は、河川管理施設等構造令の基準を著しく満足せず、治水上緊急に架け替えが必要な既存の橋梁については、設計荷重の増大に対応するために道路管理者が補修等を実施することが妨げるものではないが、補修等を実施したことを理由に、架け替えに遅延が生じることのないよう、従来どおり河川管理者と道路管理者が相互に調整を図りつつ、積極的に架け替えを行っていくことを確認したものである。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |