各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長あて

|

|

|

別冊 1 目的

河川区域及びその周辺で行われる工事において、その施工期間中における治水上の安全を確保するため、仮締切を設置する場合の基準を定めるものである。

また、出水期(融雪出水等のある地方ではその期間を含む)においては河道内の工事を行わないものとする。但し、施工期間等からやむを得ないと認められる場合は、治水上の安全を十分確保して実施するものとする。

*ここでいう治水上の安全を確保すべき対象は、堤内地及び既存の河川管理施設等のことである。

2 適用範囲

この基準は河川区域内及びその周辺で行われる工事に伴い設置する河川堤防にかわる仮締切に適用する。

3 仮締切の設置

河川堤防にかかる仮締切は次の各号の一つに該当する場合に必ず設置するものとする。但し、堤防開削によって洪水または高潮被害の発生する危険が全く無い場合は除く。

(1) 河川堤防を全面開削する場合

(2) 河川堤防を部分開削するもののうち、堤防の機能が相当に低下する場合

4 仮締切の構造

4―1 構造形式

(1) 堤防開削を行う場合

既設堤防と同等以上の治水の安全度を有する構造でなければならない。特に出水期間における仮締切は鋼矢板二重式工法によることを原則とし、地質等のために同工法によりがたい場合は、これと同等の安全度を有する構造とする。

なお、土堤による仮締切の場合は法覆工等による十分な補強を施し、かつ川裏に設けるものとする。但し、河状等から判断して流過能力を阻害しない場合であって、流勢を受けない箇所についてはこの限りではない。

(2) 堤防開削を行わない場合

流水の通常の作用に対して十分安全な構造とすると共に、出水に伴い周辺の河川管理施設等に影響を及ぼさない構造とする。

4―2 設計対象水位

(1) 堤防開削を伴う場合

1) 出水期においては計画高水位(高潮区間にあたっては計画高潮位)とする。

2) 非出水期においては工事施工期間(不測の実態による工期の延長も十分考慮のこと)の既往最高水位または既往最大流量を仮締切設置後の河積で流下させるための水位のうちいずれか高い水位とする。但し、当該河川の特性や近年の出水傾向、背後地の状況等を考慮して変更することができる。

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水位とすることができる。

3) 出水期、非出水期に係わらず、既設堤防高が1)2)より求められる水位より低い場合は、既設堤防高とすることができる。

(2) 堤防開削を伴わない場合

出水期、非出水期を問わず、工事施工期間の過去五ヶ年間の時刻最大水位を目安とする。但し、当該水位が五ヶ年間で異常出水と判断される場合は、過去一〇ヶ年の二位の水位を採用することができるものとする。

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水位とすることができる。

4―3 高さ

(1) 堤防開削を伴う場合

1) 出水期においては既設堤防高以上とする。

2) 非出水期においては設計対象水位相当流量に余裕高(河川管理施設等構造令第二〇条に定める値)を加えた高さ以上とする。但し、既設堤防高がこれより低くなる場合は既設堤防高とすることができる。

(2) 堤防開削を伴わない場合

出水期、非出水期を問わず4―2(2)で定めた設計対象水位とする。但し、波浪等の影響等これによりがたい場合は、必要な高さとすることができる。

なお、本基準の目的に鑑み、上記により求めた高さを上回らない範囲で別途定めることができる。

4―4 天端幅

(1) 堤防開削を伴う場合

仮締切の天端幅は河川管理施設構造令第二一条に定める値以上とする。但し、鋼矢板二重式工法による場合は大河川に於いては五m程度、その他の河川に於いては三m程度以上とするものとし、安定計算により決定するものとする。

(2) 堤防開削を伴わない場合

構造の安定上必要な値以上とするものとする。

4―5 平面形状

仮締切の平面形状は流水の状況、流下能力等にできるだけ支障を及ぼさないものとする。

4―6 取付位置

(1) 河川堤防にかわる仮締切

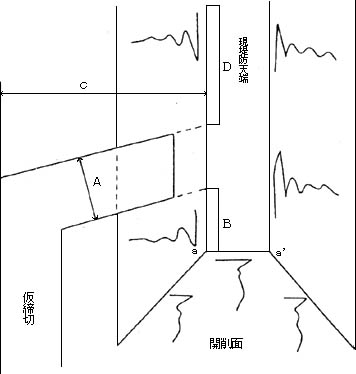

堤防開削天端(a―a’)より仮締切内側迄の長さ(B)は、既設堤防天端巾または、仮締切堤の天端巾(A)のいずれか大きい方以上とする。

*仮締切の現況堤防との接続は矢板を現況堤防に嵌入させてもよい。但し嵌入させた場合は後述する7 堤体の復旧に従って矢板の引き抜きによる堤体のゆるみ及び基礎地盤のゆるみに対する補強対策を行うものとする。

5 流下能力の確保と周辺河川管理施設等への影響

5―1 堤防開削を伴う場合

(1) 出水期

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下能力が確保されていることを確認し、不足する場合は河道掘削、堤防嵩上げ等の対策を実施するものとする。

(2) 非出水期

仮締切設置後の断面で4―2(1)2)で定める仮締切設計対象水位時の洪水流量に対する流下能力が一連区間において確保されていることを確認し、不足する場合は河道掘削、堤防嵩上げ等の対策を実施するものとする。

5―2 堤防開削を伴わない場合

(1) 出水期

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下能力を確保することを原則とし、不足する場合は適切な対策工を施すと共に、出水期の水没に伴い周辺の河川管理施設等に被害を及ぼすことのないよう仮締切自体の構造に配慮することとする。

(2) 非出水期

仮締切設置後の断面で非出水期期間中の最大流量に対する流下能力を一連区間において確保することを原則とし、不足する場合は適切な対策を施すと共に、出水期の水没に伴い周辺の河川管理施設等に被害を及ぼすことのないよう仮締切自体の構造に配慮することとする。

*流過能力の算定は不等流計算等により行うことができる。

*出水の状況によっては仮締切周辺の河川管理施設等に被害を生じる場合があるため、必要に応じて対策を施す。

*堤内地盤高が各々の場合で想定される水位以上である場合はこの限りではない。

6 補強

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取付部の上下流概ねC=2Aの長さの法面は設計対象水位以上の高さまで鉄線蛇籠等で補強するものとする。

また、仮締切を川裏に設置する場合には、堤防開削部の法面は設計対象水位以上の高さまで鉄線蛇籠等により補強するものとする。

7 堤体の復旧

仮締切撤去後の堤体部は表土一m程度を良質土により置き換え、十分に締固め復旧すると共に、必要に応じて堤防及び基礎地盤の復旧も行うものとする。なお、水衝部では川表側の法面は、ブロック張等で法覆を施すものとする。

8 その他

この基準は、一般的基準を示したもので、現地の状況等によりこれによることが適当でない場合には治水上の安全を十分考慮し、別途措置するものとする。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |