各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、各都道府県土木主幹部長あて

|

|

|

別紙 河川防災ステーション整備要綱

(解説)

近年、人口、資産等の河川氾濫区域内への集積が進み、ひとたび洪水等により破堤した場合には、その被害が拡大する傾向にあること、円滑な河川管理施設の保全活動や緊急復旧活動が必要になってきていることなど、洪水時等の河川管理施設保全活動及び災害時の緊急復旧活動を実施する拠点を設け、洪水時等における円滑な対応が望まれる状況となってきている。

以上のことから、本要綱は、洪水時等の河川管理施設保全活動及び災害時の緊急復旧活動の拠点として河川管理施設である「河川防災ステーション」を河川管理者が整備(用地買収及び基盤整備)する際に必要な基準等を設け、河川防災ステーションの整備を促進することを目的とするものである。

また、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれに因る被害を軽減するため水防活動が行われることとなっているものであるが、水防に関する第一次的責任を有する市町村等(水防事務組合及び水害予防組合を含む。以下同じ。)も水防活動を円滑に行うための拠点を必要としている状況にある。

このため、河川防災ステーションの整備に併せて、市町村等が水防活動を円滑に行う拠点としての水防センター(水防活動の現場指令室、水防資材を備蓄する水防倉庫、水防団員の待機及び休憩室等の機能を有する施設をいう。)を整備することが効果的であることから、河川防災ステーションの位置、規模等については、水防センターとの調整が行われていることが望ましい。

(解説)

河川防災ステーションは、各河川における洪水時等の水防活動及び緊急復旧活動の拠点として整備されるものであり、一定の計画に基づき整備する必要があることから、整備計画を定めることとする。

整備計画は、次の事項に留意して定めるものとする。

一 設置位置は、当該河川が破堤氾濫した場合甚大な被害が発生するおそれがある区域、またはその付近であって、当該河川及び堤内地の状況等下記の点を総合的に勘案して選定する。

1) 他の水防倉庫等の関連施設と当該河川防災ステーションとの役割分担(当該河川全体の側帯、ヘリポート、車両交換場所、水防倉庫等の現状及び計画)

2) 当該河川の重要水防箇所(堤防等の整備状況、堰、橋梁等の工作物の状況、破堤、漏水、法崩れの実績等)

3) 過去に大きな被害を受け水防活動や緊急復旧の実施された実績のある区間及びその状況

4) 想定される水防活動及び緊急復旧活動に係る輸送路(出水時にも確実に到達できる道路の状況等)

5) 集落や市街地に近く、通常時にも一般の利用が活発に行われ、河川を軸とした文化活動の拠点として活用されるとともに、河川事業の展示活動、研修などが展開できる区域

二 設置規模については、洪水時等に使用する資材を備蓄する区域、ヘリポート、車両交換場所、駐車場、機械類又は河川管理施設保全活動等のスペース等を勘案し、それぞれ次の事項を参考として決定するものとする。(モデル河川での試算によると、直轄事業実施河川においては概ね一万m2、補助事業実施河川においては三、〇〇〇m2程度となっている。)

1) 水防活動及び緊急復旧活動に必要な資機材は、河川の特徴、被災の程度、実施する工法等により異なるが、過去の当該河川、あるいは類似河川の実績等を基にした適切な量の資機材の備蓄(参考―1)

(主要な資材の例)

鋼材:鋼矢板(II〜IV型)、溝型鋼、タイロッド、H型鋼、敷鉄板、覆工板

盛土材:土砂、割栗石(雑栗石)、砕石、捨石

コンクリート材:連結コンクリートブロック、平型コンクリートブロック、異形コンクリートブロック

その他:木材

2) 水防用竹木の植栽に必要なスペースの確保(参考―2)

3) 周辺道路が冠水するおそれがある箇所におけるヘリポートの設置に必要なスペースの確保(参考―3)

4) 洪水により堤防が破堤又は欠壊したときに実施する緊急復旧や仮締切には長尺の鋼矢板等を使用することが多く、これらの鋼材搬入や打設のためのクレーンの輸送に長尺ボディのトラックやポールトレーラー等が用いられるため、これらの車両が回転、交換できるスペースの確保(参考―4)

5) 過去の水防活動や緊急復旧活動等を想定して現地に集合すると見込まれる関係者のうち長時間滞在すべき人員に対して必要な車両駐車スペースの確保(参考―5)

6) 水防活動や緊急復旧活動等に使用される建設機械類や水防団員の活動スペースの確保(参考―6)

三 市町村等が河川防災ステーションと併せて整備する水防センターの整備計画等との調整が図られているものであること。

なお、河川管理者は、別紙様式1、様式2により整備計画の承認を申請するものとする。

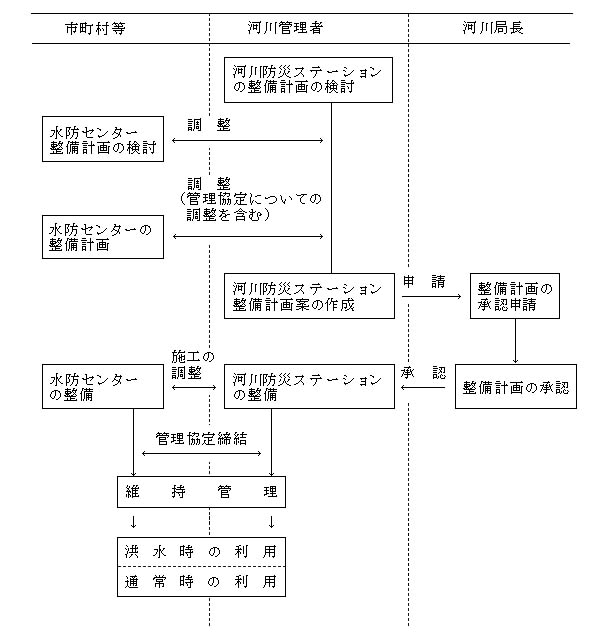

手続きのフローの標準については、別紙3のとおりとする。

また、当分の間、河川防災ステーションの整備は、国の負担又は補助により河川事業を実施している河川に限定して実施する。

(解説)

河川防災ステーションの整備は、以下の点に留意して行うものとする。

1) 洪水時に周辺地域が浸水した場合であっても緊急復旧活動等が行えるよう計画堤防高以上に盛土することを基本とすること。

2) 備蓄土砂の部分についての盛土は、緊急復旧時等の採土作業を考慮して敷き均し程度とし、原則として締め固めは行わないこと。

3) 駐車、ヘリポート及び通路のスペースについても、緊急時の土砂採取が行えるようにしておくものとすること。

4) 緊急時等の土砂採取作業により堤防定規断面に影響の恐れがあると考えられる区間には、盛土と堤防定規断面との間に簡単な縁切材を入れておくものとすること。

5) 近年、公共事業等で発生する土砂については、資源の有効利用等の観点から相互に有効活用していくこととしており、本事業は多量の土砂を必要とするため、他事業等により発生する土砂を積極的に利用し、併せて経済的な整備を図ることが望ましい。

なお、盛土材として利用する土砂は、緊急復旧活動等の用に適したものとすること。

(解説)

河川防災ステーションの維持管理は、河川管理施設保全活動及び緊急復旧活動の際に支障を生じないよう適正に行うものとする。なお、維持管理に係る協定は、別紙1「標準河川防災ステーション管理協定」を、表示板の作成にあたっては別紙2「河川防災ステーションの表示板の記入例」を参考とするものとする。

1) 河川防災ステーションの整備に併せて水防センターを整備する場合については、原則として市町村等と管理協定を締結し、適正に管理するものとする。

2) 市町村等が行う植樹は、成木となった場合の樹根による影響が堤防の定規断面に及ばないように行うものとする。(参考―7)

3) 河川防災ステーションには、その目的、施設内容、管理者、利用に関する留意事項等を記載した表示板を適切な位置に設けるものとする。

|

|

|

|

参考―1 資材の備蓄に必要なスペース (1) 土砂

・堤防復旧断面積×復旧延長×箇所数

・破堤により堤内側にできる落掘の埋土に必要な土量

・土のう製造用土砂

(2) 異形コンクリートブロック

・大河川 二〇〇〜二、〇〇〇個程度を必要とする場合がある。(二〜三段階で備蓄)

参考)「直轄河川災害復旧事業の手引き」

(3) 割栗石

・現地の実態により必要量を積み上げ算定する。

(4) 連結コンクリートブロック、平型コンクリートブロック

・大河川においては四、〇〇〇〜七、〇〇〇個程度を必要とする場合がある。

参考)「直轄河川災害復旧事業の手引き」

|

|

|

|

参考―2 水防に適する竹木の例 表―1 水防に適する竹木の例

注1) 工法と樹種の組合せは水防活動、水防演習の使用実績による。

注2) 水分の欄については、概ね以下のような状況が当該竹木の生育に適している。

乾燥:土壌を強くにぎっても、手のひらに湿気を残さないもの

適潤:土壌を強くにぎった時、手のひらに湿気を残すもの

湿潤:土壌を手のひらで強くにぎっても水滴が落ちず、親指と人さし指の間で押すと水がにじみ出るもの

|

|

|

|

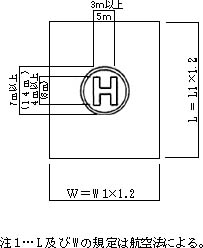

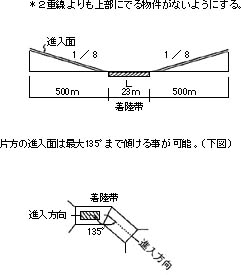

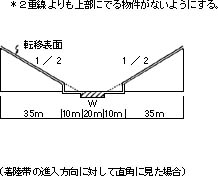

参考―3 ヘリポートの設置に必要なスペース ヘリポートの設置に必要なスペースは使用目的と使用するヘリコプターの規模を勘案し、航空法施行規則に基づき設定するが、最小必要面積の例を表―2に示す。

表―2 フリコプター着陸帯の最小必要面積の例

注) L1:ヘリコプターの全長、W1:ヘリコプターの全幅

【あおぞら号の例】

■離着陸帯の寸法

■進入面の制限

■転移表面

|

|

|

|

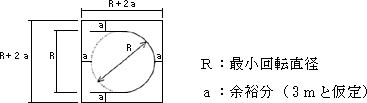

参考―4 車両回転等に必要なスペース 表―3 トラック等の車両回転等に必要な面積の例

注) 必要面積は、最小回転直径に余裕を見込むものとする。

トラック、セミトレーラー等の軌跡

トラック

セミトレーラ連結車

ポールトレーラ

|

|

|

|

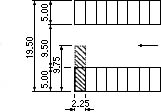

参考―5 駐車必要スペース ・小型車1台当たりの駐車所要面積の標準値:

21.9m2(2.25m×9.75m)

出典)「道路構造令の解説と運用(S58.2)」P.476小型車より

90°前進駐車(小型)

|

|

|

|

参考―6 緊急復旧活動に必要なスペース (1) 建設機械類の所要スペース

・建設機械類の所要面積=機械1台当たりの想定面積×想定使用台数

表―4 建設機械類別最小活動面積の例

(2) 作業員等の活動スペース

土のう製造機等、現地の実態により積み上げ。

|

|

|

|

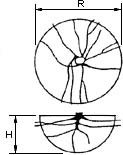

参考―7 竹木の主根の特性 表―5 竹木の主根の特性

注1) 主根の大きさは「河岸等の植樹基準(案)の一部改正について」(平成元年4月)を参照(ただし、竹類を除く)

注2) 樹種は、水防活動及び水防演習の使用実績による。

注3) 深根型:H>1.0R、中間型:0.5R≦H≦1.0R、浅根型:H<0.5R

|

|

|

|

別紙1 標準河川防災ステーション管理協定

(目的)

第一条 この協定は河川防災ステーションの維持管理の方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 河川防災ステーションとは、洪水時等に水防活動、緊急復旧活動の拠点となるもので、堤防に隣接して原則として計画堤防高以上に盛土される区域をいう。

(河川防災ステーションの位置及び範囲)

第三条 この協定の対象となる河川防災ステーションは、○○川水系○○川の○岸の○○地先とし、その範囲は別図のとおりとする。

(河川防災ステーションの維持管理)

第四条 市町村長等は河川防災ステーションの良好な環境の保全に努め、管理人を常駐させて水防センター、樹木、駐車場等の施設管理及び草刈り、清掃等の維持行為を行うものとする。

(土石等の使用等)

第五条 河川管理者は、市町村等が水防活動、水防演習、水防研修等の際に行う竹木の伐採及び土砂等の使用にあたって協力するものとする。

2 竹木の伐採及び土砂等を使用した場合は、使用した者の負担により、これを原形に復旧するものとする。

第六条 災害その他により河川防災ステーションの諸施設に破損を生じた場合は、河川管理者及び市町村長等は、速やかに各々が整備した施設についての復旧を行うものとする。

(雑則)

第七条 河川防災ステーションの維持又は管理で第四条から前条までの規定によることが適当でないと認められるものについては、その都度河川管理者と市町村長等とが協議して定めるものとする。この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項についても、同様とする。

(注) 管理人には、ボランティア等を活用することができる。

|

|

|

|

別紙2 <別添資料> |

|

|

|

別紙3

|

|

|

|

〔様式1〕 <別添資料> |

|

|

|

〔様式2〕 <別添資料> |

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |