発河第一一四号

昭和三一年一二月一〇日

建設省建設事務次官通達

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱

(趣旨)

第一 建設省所管の公共土木施設について、地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業に関する事務の取扱いについては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二六年法律第九七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(原形復旧)

第二 法第二条第二項に規定する「原形に復旧すること」とは、次項に規定するものを除き、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧することをいう。

2 法第二条かっこ内に規定する「原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること」とは、当該施設の従前の効用を復旧するため、被災前の位置に次の各号に掲げる工事を施行することをいう。

一 原形の判定が可能な場合

イ 河川、海岸若しくはこれらと効用を兼ねる道路、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、橋梁、下水道又は公園が被災し、河床の変動、海岸てい線の移動その他の地形地盤の変動のため、その被災施設を原形に復旧することが不可能な場合において、法長若しくは延長を増加し、根継をし、陥没した沈下量のかさ上をし、基礎工法を変更する等形状若しくは寸法を変更して施行する工事又はこれに伴い材質を改良して施行する工事若しくは根固工、水制工、床止工突堤工、排水工、消波工、擁壁工、法面保護工等を設けて施行する工事

ロ 道路(イに規定する道路を除く。)が被災し、地形地盤の変動のため、その被災施設を原形に復旧することが不可能な場合において、法長若しくは延長を増加し、根継をする等形状若しくは寸法を変更して施行する工事又はこれに伴い材質を改良して施行する工事若しくは法覆工、排水工、山留工、路側工、谷止工等を設けて施行する工事又はトンネルに巻立工を設けて施行する工事

ハ 天然の河岸又は海岸が欠壊した場合において、堤防、護岸、砂防突堤等を設けて施行する工事

ニ その他イ、ロ及びハに掲げるものに類する工事

二 原形の判定が不可能な場合

被災地及びその附近の残存施設等を勘案し、被災後の状況に即応した工法により施行する工事

(原形復旧が著しく困難又は不適当な場合の復旧工事)

第三 法第二条第三項に規定する「原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすること」とは、次の各号に掲げる工事を施行することをいう。

一 原形に復旧することが著しく困難な場合

イ 河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道又は公園が被災し、河床の変動、海岸てい線の移動その他の地形地盤の変動のため、又はその被災施設の除去が困難なためその施設を原形に復旧することが著しく困難な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため、位置若しくは法線を変更して施行する工事又はこれに伴い形状若しくは寸法を変更し、若しくは材質を改良して施行する工事若しくは根固工、水制工、床止工、突堤工、排水工、消波工、擁壁工、法面保護工等を設けて施行する工事又は道路を橋梁に変更して施行する工事若しくは道路をさん道若しくはトンネルとする工事

ロ その他イに掲げるものに類する工事

二 原形に復旧することが著しく不適当な場合

イ 河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道又は公園が被災し、河床の変動、海岸てい線の移動その他の地形地盤の変動のため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため、位置若しくは法線を変更し、形状若しくは寸法を変更し、又は材質を改良して施行する工事、根固工、水制工、床止工、突堤工、排水工、消波工、擁壁工、法面保護工等を設けて施行する工事又は道路を橋梁に変更して施行する工事若しくは道路をさん道若しくはトンネルとする工事

ロ 河川、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道又は公園が被災し、その被災施設が地すべり、崩壊等により著しく埋そくし又は埋没したため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため、当該施設の近傍に土砂止めえん堤等を設けて施行する工事

ハ 河川、海岸若しくはこれらと効用を兼ねる道路、砂防設備、地すべり防止施設、橋梁、下水道又は公園が被災し、その被災箇所が新たに河川の水衝部若しくは海岸の波浪収れん部になったため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該災害を与えた洪水、高潮、波浪等を対象として施行する必要最小限度の工事

ニ 河川、海岸若しくはこれらと効用を兼ねる道路、砂防設備、地すべり防止施設、橋梁、下水道又は公園が被災し、当該被災箇所が河川の水衝部又は海岸の波浪収れん部でなくなり、かつ、再び河川の水衝部又は海岸の波浪収れん部となるおそれがないため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において施行する必要最小限度の工事

ホ 河川、海岸若しくはこれらと効用を兼ねる道路若しくは橋梁、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道又は公園が被災し、その被災箇所の背後地に集落地、主要交通幹線路等があるため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該災害を与えた洪水、高潮、波浪、地すべり、崩壊等を対象として施行する必要最小限度の工事

ヘ 河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道又は公園が被災し、その被災施設に係る改修工事が近く施行されることが明らかであること等のため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において施行する必要最小限度の工事

ト 河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道又は公園が広範囲にわたって被災し、その被災の程度が激甚であり、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該災害を与えた洪水、高潮、波浪、地すべり、崩壊等を対象として被災後の状況に即応する被災箇所を含む区間全体にわたる一定計画のもとに施行する必要最小限度の工事

チ 河川、海岸、砂防設備、道路、下水道又は公園が越水又は越波のため被災し、原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該災害を与えた洪水、高潮、波浪等を対象とした水たたき工、被覆工等を設けて施行する必要最小限度の工事

リ 木橋又は一部が木造である橋梁の木造部分が被災した場合で、治水上又は道路交通上当該被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、必要最小限度において、当該木橋又は木造部分の全部又は一部を永久構造として施行する工事又はこれに伴いけた下高を上げて施行する工事

ヌ 橋梁が全延長にわたって被災し、洪水流量の増大、河床の変動等のため、その被災施設を原形のけた下高で復旧することが著しく不適当な場合において、当該災害を与えた洪水等を対象として、必要最小限度において、全延長にわたってけた下高を上げて施行する工事又はこれに伴い形状若しくは寸法を変更し、若しくは材質を改良して施行する工事

ル 河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道又は公園が被災し、その被災施設に接続する一連の施設の位置、規模構造等の状況を勘案して、当該被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該接続施設の位置、規模、構造等に合わせて施行する工事

ヲ その他イからルまでに掲げるものに類する工事

(事業費目の内容)

第四 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和二六年建設省令第一〇号。以下「規則」という。)別記様式第三の設計書に計上する工事費の各費目の内容は、次に定めるところによる。

一 本工事費 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な仮設工事を含む。以下「本工事」という。)の施行に直接必要な労務費、材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)及び土地の借料並びに事業主体が負担する労務者保険料(労働者災害補償保険料、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)とする。ただし、請負施行の場合にあっては、別に河川局長の定めるところによる。

二 附帯工事費、事業主体が直接施行する場合においては、本工事によって必要を生じた他の施設の工事(工事に必要な仮設工事を含む。以下「附帯工事」という。)に要する費用のうち、前号に規定する本工事費の内容に相当する部分の経費の合計額とし、当該附帯工事に係る他の施設の管理者が施行する場合においては、当該附帯工事の工事費(測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費並びに工事雑費相当額を含む。)及び事務費の総額とする。

三 測量及び試験費 工事を施行するために必要な調査、測量及び試験に要する費用とする。

四 用地費及び補償費 工事の施行に必要な土地等の買収費 借料及び工事の施行によって損失を受ける者に対する補償に要する費用(補償金に代えて直接施行する補償工事に要する費用を含む。)とする。

五 機械器具費 工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)船舶等の購入費、借料、運搬費(船舶保険料等を含む。)並びに据付、撤去、修理及び製作に要する費用とする。

六 営繕費 工事を施行するために必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の新築(購入を含む。)、改築、移転、修繕に要する費用及び借料並びにこれらの建物に係る敷地の買収費及び借料とする。

七 工事雑費 工事の現場事務に必要な備品費、修繕費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、筆耕翻訳料、手数料、広告料、使用料及び賃借料、委託料、報酬並びに報酬費並びにこの費目から賃金が支弁される者に係る事業主負担の労務者保険料等とする。

2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二六年政令第一〇七号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する事務費は、事業を施行するために必要な職員の給与(退職手当を除く。)、旅費及び庁費(備品費、修繕費、消耗品費、賃金、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、筆耕翻訳料、手数料、使用料及び賃借料、委託料、食糧費等)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る事業主負担の保険料等(工事費に属するものを除く。)とする。

第五及び第六 削除

(工事雑費)

第七 工事雑費は、次に該当する工事費に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。

一 直営施行に係る工事費(工事雑費を除く。) 一、〇〇〇分の四〇

二 請負施行に係る工事費(工事雑費を除く。) 一、〇〇〇分の一五

第八 削除

(主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費の範囲)

第九 令第四条第二項に規定する「主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費」の範囲は、次に定めるところによる。

一 次に掲げる工事に要する費用

イ 一般国道、道路法(昭和二七年法律第八〇号)第五六条の規定により建設大臣が指定した主設な都道府県若しくは市道(以下「主要地方道」という。)又は主要地方道以外の都道府県道若しくは市町村道で交通上特に重要と認められるものが被災して交通に著しい支障を及ぼし、これらの復旧に長期間を要し、かつ、適当なう回路がないため、緊急に施行しなければならない仮道工事、仮さん道工事又は仮橋工事

ロ イに掲げるもののほか、道路又は橋梁が被災して、民生の安全上必要があるため、緊急に施行しなければならない仮道工事、仮さん道工事又は仮橋工事

ハ 河川、海岸若しくはこれらと効用を兼ねる道路、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道又は公園が被災して、通常の状態における流水又は海水が侵入し、当該被災施設、当該被災施設に隣接する一連の施設又は当該被災箇所の背後地に甚大な被害を与えているため又はそのおそれが大きいため、緊急に施行しなければならない仮締切工事

ニ 河川、海岸若しくはこれらと効用を兼ねる道路、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道又は公園が被災して、次期出水等により当該被災施設、当該被災施設に隣接する一連の施設又は当該被災箇所の背後地に甚大な被害を与えるおそれが大きいため、緊急に施行しなければならない欠壊防止工事

二 前号に掲げるもののほか、法第七条の規定による事業費の決定前に施行した工事のうち復旧工事の全部又は一部となるものに要した費用

(主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費等の取扱い)

第一〇 令第四条第二項に規定する「主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費」の取扱いについては、次に定めるところによる。

一 法第七条の規定による事業費の決定前に施行した応急工事に係る応急工事費は、別記第一により算出するものとする。

二 第九第一号のイ、ロ、ハ又はニに掲げる工事に係る仮道、仮さん道、仮橋、仮締切工若しくは欠壊防止工が被災し、又当該工事の施工中に手戻りを生じた場合には、当該被災部分又は手戻り部分に係る新たな工事に要する費用は、その工事が復旧工事の一部となるものを除き、原則として応急工事費としない。

三 法第七条の規定による事業費の決定前に施行した工事で、適当でないと認める工法で工事中のもの又は竣功したものについては、原則として適当な工法に変更させるものとし、これによって生ずる手戻りに要する費用は、応急工事費に含めないものとする。

2 令第四条第三項に規定する「応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用」の額は、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用と当該材料を復旧工事に使用する場合における除却及び運搬に要する費用との合計額と復旧工事に新たな材料を使用する場合における当該材料に要する費用とを比較し、いずれか低額のものとする。

3 令第六条の規定により災害復旧事業の事業費の決定の申請をする場合において、応急工事が竣功しているときは、精算設計書、竣功検査調書、請負契約書等その工事の竣功を確認することができる書類を設計書に添付するものとする。

(国庫負担率)

第一一 国庫負担率は、その年の一二月三一日現在における地方公共団体を単位として、別に定める算定様式により算定するものとする。

(維持工事とみるべきもの)

第一二 法第六条第一項第三号に規定する「維持工事とみるべきもの」とは、次に該当する工事(各号の二以上に該当するものを含む。)に係るものをいう。

一 トンネルの巻立コンクリートの軽微なき裂の修繕のみの工事

二 石積み又は石張りの破損を防止するためのコンクリート突込みのみの工事

三 間詰めのみの工事

四 直ちに破損するおそれがなく、かつ、他に被害を及ぼすおそれがない石積み、石張り等の差狂いの修正のみの、又は欠脱の補充のみの工事

五 堤体に被害のない場合の漏水止めのみの工事

六 木工沈床のわく木の軽微な破損の修繕のみの、又はその少量の脱石の補充のみの工事

七 少量の捨石の補充のみの工事

八 堤防、護岸等に直接影響のない程度の河床又は海岸地盤の低下に対する根固め、床止め又は突堤のみに係る工事

九 橋梁又はトンネルの照明設備のみに係る工事

一〇 地すべり防止施設等の安定に影響しない程度の盛土の流失の補充のみの工事

一一 待受け式擁壁に堆積した崩壊土砂で堆砂容量に満たないものの排除のみの工事

一二 下水道の排水施設の埋そくで、埋そく土砂の断面積が管きょ等の断面積の三割に満たないものの排除のみの工事

一三 その他前各号に掲げるものに類する工事

(維持管理義務怠慢による災害)

第一三 法第六条第一項第五号に規定する「甚しく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められる災害」とは、次に掲げる災害をいう。

一 さく工、わく工、木工沈床、木橋等の甚しい腐朽によりこれらの施設に生じた災害

二 水門、ひ門等河川に設けられた施設の操作その他の管理の甚しい不良により当該施設に生じた災害

三 堤防における耕作等により当該堤防に生じた災害

四 その他前各号に掲げるものに類する災害

(維持上又は公益上特に必要と認められる河川の埋そくに係る災害復旧事業)

第一四 河川の埋そくに係る災害復旧事業で、法第六条第一項第六号に規定する「維持上又は公益上特に必要と認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。

一 河口が埋そくしたため、破損した場合、洪水が河岸をいつ流し、若しくは堤外への排水が著しく困難となり、人家、公共施設、農耕地等に甚大な被害を与えた場合、渡船等の通行が不能となった場合又は次期出水でこれらのおそれが大きい場合における当該埋そくに係る災害復旧事業

二 河道が著しく埋そくしたため、破堤した場合、堤防、護岸等が欠壊した場合、流水の疎通を害し人家、公共施設、農耕地等に甚大な被害を与えた場合又は次期出水でこれらのおそれが大きい場合における当該埋そくに係る災害復旧事業。ただし、砂防えん堤の埋没に係るもの及び砂防設備の新設を要する天然の河道の埋そく(砂防法第三条ノ二の規定によって同法が準用される天然の河岸の埋没で砂防設備の新設を必要とするものを除く。)に係るものを除く。

三 ダムの洪水調節容量内に土砂等が異常に堆積したため、ダムの洪水調節機能を著しく阻害するものとなる場合における当該土砂等の堆積に係る災害復旧事業

四 ダム貯水池に流木等が異常に堆積したため、これを放置することによりダムの機能を著しく阻害するものとなる場合における当該流木等の堆積に係る災害復旧事業

五 その他前各号に掲げるものに類する災害復旧事業

(維持上又は公益上特に必要と認められる天然の河岸及び海岸の欠壊に係る災害復旧事業)

第一五 天然の河岸及び海岸の欠壊に係る災害復旧事業で、法第六条第一項七号に規定する「維持上又は公益上特に必要と認められるもの」とは、次に掲げるものをいう。

一 天然の河岸が欠壊したため、人家、公共施設等が流失した場合、橋梁、床止工、井せき等の機能が喪失した場合、隣接の堤防若しくは護岸が損傷した場合、河道が著しく変化して他に被害を及ぼした場合又はこれらのおそれが大きい場合における当該欠壊に係る災害復旧事業

二 天然の海岸が欠壊したため、人家、公共施設等が流失した場合、隣接の堤防若しくは護岸が損傷した場合、当該天然の海岸が堤防としての効用を果しえなくなった場合又はこれらのおそれが大きい場合における当該欠壊に係る災害復旧事業

三 その他前各号に掲げるものに類する災害復旧事業

(砂防指定地内に存する準用河川及び普通河川の天然の河岸に係る災害復旧事業)

第一五の二 砂防法第三条ノ二の規定によって同法が準用される天然の河岸に係る災害復旧事業は、次に掲げる災害復旧事業とする。

一 天然の河岸が埋没し、第一四第二号に掲げる場合に該当するときにおいて、砂防えん堤等の新設を必要とする当然天然の河岸の埋没に係る災害復旧事業

二 第一五第一号に掲げる場合において、その欠壊が広範囲にわたり、かつ、欠壊の程度が激甚であるため、決壊箇所を含む区間全体にわたる一定計画のもとに施行する必要がある場合の当該天然の河岸の欠壊に係る災害復旧事業

(工事施行中に生じた災害)

第一六 法第六条第一項第八号に規定する「工事の施行中に生じた災害」とは、工事請負契約書に記載された着工の日(直営工事にあっては着工届等に記載された着工の日)から竣功検査の完了の日までの間に生じた災害をいう。

(小規模な施設の直高等)

第一七 法第六条第一項第九号に規定する「直高一メートル未満の小堤」とは、河床から天端までの高さ及び堤内地の地盤から天端までの高さがいずれも一メートル未満のものをいう。

2 法第六条第一項第九号に規定する「幅員」とは、被災箇所の総幅員をいい、道路にあっては路肩から路肩までの距離として、橋梁にあっては高欄のある場合は当該高欄の内側の距離、高欄のない場合は地覆の内側の距離とする。

3 規則第一条の三第一号に規定する「直高」には、石垣又は板さく類の根入れの深さを含むものとする。

4 規則第一条の三第三号に規定する「車馬の交通に著しい妨げのない」とは、幅員のうち車馬の交通の可能な部分が、原則として、幅員五メートル以上の一般国道又は主要地方道にあっては当該道路の幅員の六割以上、その他の道路にあっては三メートル以上あることをいい、「崩土のたい積に係る災害復旧事業」とは、崩土の除去のみの事業をいう。

(道路の附属物に係る災害復旧事業)

第一七の二 規則第一条第四号に掲げる道路の防雪又は砂防のための施設に係る災害復旧事業は、当該施設のうち立木を除いた施設に係る災害復旧事業とする。

(国庫負担申請の際申請書に添付する図面等)

第一八 令第六条の規定により、災害復旧事業の事業費の決定の申請をする場合には、目論見書及び設計書のほか、次に掲げる図面等を添付して申請するものとする。

一 箇所図

工事箇所及び工事番号を次の方法により記入した図面(管内図又は国土地理院刊行の縮尺五万分の一地図)

イ 工事箇所は、次に定める記号に従い、都道府県工事にあっては青色、市町村工事にあっては赤色で表示すること。

河川 ×

海岸 □

砂防設備

地すべり防止施設

急傾斜地崩壊防止施設

道路 ○

橋梁 △

下水道

公園

ロ 工事番号は、都道府県工事と市町村工事とを分け、それぞれ発生の年を同じくする災害については、通し番号を附し、黒色で表示すること。

二 気象資料

次に掲げるもので、異常な天然現象の説明に必要とされるもの

イ 天気図

発生当日及びその前後を含む三日間の天気図

ロ 台風経路図

発生より衰弱までの台風経過地点とその時刻及び気圧をあわせて記入したもの。特に本土に上陸した場合においては、詳細に記入すること。

ハ 降雨量分布図

都道府県の管内図に災害発生の原因となった降雨に係る各観測地点における日雨量及び連続雨量をその地点に記入し、かつ、当該降雨に係る等雨量線を記入したもの。なお、原則として前記観測所における時間雨量分布図を添付すること。

ニ 風速調書

都道府県の管内図に災害発生の原因となった風に係る各観測地点における風向並びに瞬間最大風速及び最大風速を記入したもの

ホ その他

イ、ロ、ハ及びニに掲げるもののほか、異常な天然現象の説明に必要な気象資料をイ、ロ、ハ及びニに準じて作成したもの

三 原因状況資料

次に掲げるもので、被災原因の状況の説明に必要とされるもの

イ 出水状況調書

災害発生の原因となった出水に係る各観測地点における最大洪水位を記入したもの。なお、主な観測地点における洪水位時間曲線又は洪水流量時間曲線を表す資料を添付すること。

ロ 波高調書

災害発生の原因となった波高に係る各観測地点における最大波高を記入したもの。なお、主な観測地点における災害発生時の潮位、潮位偏差及び波高を記録した資料を添付すること。

ハ 積雪・融雪状況調書

災害発生の原因となった積雪又は融雪に係る各観測地点における積雪深、気温の変化等を記入したもの

ニ その他

イ、ロ及びハに掲げる調書のほか、被災原因の状況の説明に必要な資料をイ、ロ及びハに準じて作成したもの

四 災害総計表

別記第二の様式により作成したもの

2 令第六条第一項に規定する設計書には、次の図面等を添付するものとする。

一 平面図

縮尺五〇〇分の一ないし千分の一の実測図とし、被災箇所附近の状況を判断することができる範囲についても記載すること。

二 横断図

縮尺一〇〇分の一(河幅が特に広いものについては二〇〇分の一)の実測図とし、既往最高水位、平水位、低水位、被災洪水位、既往最高潮位、既往最高波高、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面、被災高潮位、被災波高及び東京湾中等潮位を記入すること。

三 縦断図

縮尺縦一〇〇分の一、横千分の一程度の実測図とし、被災箇所附近の状況を判断することができる範囲についても記載すること。

四 構造図

縮尺二〇分の一ないし五〇分の一とすること。

五 その他の図面

建築工事、建築設備工事、機械工事又は電気設備工事における縮尺一〇〇分の一ないし二〇〇分の一の配置等平面図及び断面図等

六 写真

被害の状況を知ることのできる写真

(災害復旧工事の施行中又は着手前の災害に係る災害復旧事業費の取扱い)

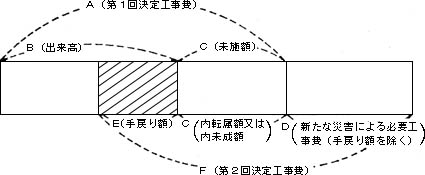

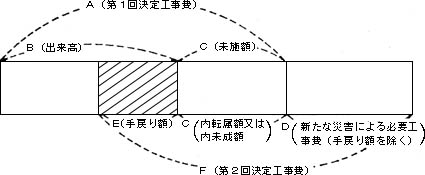

第一九 令第三条に規定する未施行又は未着手の工事の工事費(以下新たな災害が前に生じた災害と発生の年を同じくする場合の当該工事費については「内転属額」といい、発生の年を異にする場合の当該工事費については「内未成額」という。)は、当該工事に係る決定工事費から新たな災害の発生時における既施行又は着手済の工事の出来高を控除したものとする。

2 前項の既施行又は着手済の工事の出来高は、請負施行にあっては、特別の定めがある場合を除き実施設計額のうちの出来高に請負額と当該実施計画額との比率を乗じて得た額とするものとする。

3 第二項に規定するもののほか、災害復旧工事の施行中に新たに災害が生じた場合における工事費の取扱方法は、別記第三のとおりとする。

4 災害復旧事業と災害復旧事業以外の事業(以下「他の事業」という。)とを合併して施行中に手戻りを生じた場合における当該災害復旧事業の工事の出来高の算出方法は、別記第四のとおりとする。

なお、二以上の災害復旧事業を合併して施行中に手戻りを生じた場合の各々の災害復旧事業の工事の出来高の算出方法は、別記第四の一の場合に準じて行うものとする。

(設計の変更)

第二〇 令第七条第一項に規定する「軽微な変更」とは、次の各号に掲げる変更をいう。

一 次に掲げる変更で、各工事箇所について当該変更による工事費の増減が、当該工事箇所における決定工事費(建設大臣の承認を受けてその設計を変更している場合においては、当該変更設計額)の三割以内で、かつ、一千万円以下のもの又は当該決定工事費の三割に相当する金額が三百万円以下であるときは、三百万円以内のもの

イ 違算又は誤測の訂正に係る変更

ロ 設計単価又は歩掛の変更のうち、次の(イ)又は(ロ)に掲げる変更

(イ) 事業実施年度の四月一日の属する年に発生した災害に関し令第六条第二項の規定による建設大臣の承認を受けた設計労務単価の一・二倍又は設計資材単価の一・二倍に相当する金額以内の単価の変更

(ロ) 事業実施年度の四月一日の属する年に発生した災害に関し令第六条第二項の規定による建設大臣の承認を受けた歩掛の一・二倍に相当する歩掛以内の歩掛の変更

ハ 水勢又は地形の変動その他の事由により必要となる変更のうち、工法に変更のないもので次の(イ)又は(ロ)に掲げる変更

(イ) 延長の増減が二割以内で、かつ、一五メートル以内の変更

(ロ) 法長又は断面のみの変更(第二号イに掲げるものを除く。)

ニ 次に掲げる変更で工事の程度に変化を生じないもの

(イ) 杭打工事の杭の形式又は寸法の変更(橋梁、水門、閘門、樋門及び樋管並びに下水道のポンプ施設及び処理施設の基礎杭並びに地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の抑止杭に係るものを除く。)

(ロ) 根固めブロック又は法覆いブロックの形式の変更

(ハ) 推定された岩盤が存在せず、若しくはぜい弱であるため、岩着工法を基礎コンクリート工法とする変更又は十分な強度の岩盤が存在したため、コンクリート基礎工法を岩着工法とする変更

(ニ) 遠心力鉄筋コンクリート管の継手構造の変更

二 次に掲げる変更で工法及び工事の程度に変更のないもの

イ 推定岩盤線の変更による法長又は断面のみの変更

ロ 土の変化率に係る土量の変更

2 令第七条第五項に規定する「水勢若しくは地形の変動その他の事由」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一 水勢又は地形の変動

二 違算又は誤測

三 物価の変動

四 増破(被災部分が当該被災前の被災施設と効用上一体をなしており、かつ、当該被災施設の復旧目的を達成するためにその復旧をする必要があると認められる場合における当該被災をいう。)

五 その他前各号に掲げるものに類する理由

3 令第七条第二項の規定により設計の変更を申請する場合には、申請書に変更理由書、決定設計書の写、変更対照表及び変更の事由を明らかにする写真その他の資料を添付するものとする。

(国庫負担の対象としない工事費)

第二一 国庫負担の対象としない工事費は、次に掲げるものとする。

一 法第七条の規定による事業費の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)の程度を超過して施行した場合における当該超過部分に相当する工事費

二 工事の出来高が不足し、又は粗漏である場合における手直し又は補強に要する工事費

(工事費の精算)

第二二 法第一〇条の規定による事業費のうちの工事費の精算は、次によるものとする。

一 工事費は、一の災害復旧事業ごとに精算する。

二 内未成額のある災害復旧事業の工事を施行した場合に、内未成に係る工事の精算額は、当該内未成額に相当する額とし、新たな災害に係る工事の精算額は、当該工事の竣功額から内未成額を控除して得た額とする。

三 内転属額に係る災害復旧事業に対する国庫負担率と新たに発生した災害に係る災害復旧事業に対する国庫負担率とが異なる場合において、当該内転属額のある災害復旧事業の工事を施行した場合の精算については、前号の規定を準用する。この場合、前号中「内未成額」とあるのは「内転属額」と、「内未成」とあるのは「内転属」と読み替えるものとする。

四 災害復旧事業と他の事業とを合併して施行した場合には、当該合併施行に係る設計の変更の承認の際工事費の精算方法について特別の条件が附されている場合を除き、当該合併施行に係る工事の竣功額を、当該年度に施行したそれぞれの事業の工事費に比例して精算する。ただし、他の事業が工事費に工事雑費を含まない場合にあっては、災害復旧事業の工事費は、工事費から工事雑費を除いた額とする。この場合における災害復旧事業の工事雑費の精算額は、当該合併設計に係る工事雑費及び他の事業の事務費の合計額に対する工事雑費の比率を当該工事雑費及び事務費の精算額に乗じて得た額とする。

なお、二以上の災害復旧事業を合併して施行した場合の精算については、本文の精算方法に準じて行うものとする。

五 規則第九条に規定する残存物件の耐用年数、継続使用等の運用については、建設省所管補助事業等における残存物件の取扱いの例による。

|

別記第一

応急工事費の算出方法

実施設計額……………………………………………………………A

実施設計額の精算額…………………………………………………B

実施設計額のうち第九各号に掲げる工事に係る部分の設計額…C

Cの設計単価及び歩掛のうちに令第六条第二項の規定により建設大臣の承認を受けた設計単価及び歩掛より高いものがあるときは、そのものを建設大臣の承認を受けた設計単価及び歩掛に更正して算出した設計額…………………………………………………D

D≧C×B/Aの場合

C×B/Aを応急工事費とする。

D<C×B/Aの場合

D を応急工事費とする。

|

|

別記第三

災害復旧工事を施行中に新たに災害が生じた場合における工事費の取扱方法

第一回災害

決定工事費…………………………………………………………A

既施行の工事の出来高……………………………………………B

未施行額…………………………………………………A−B=C

第二回災害

新たな災害による必要工事費(手戻り額を除く。)……………D

手戻り額……………………………………………………………E

決定工事費…………………………………………C+D+E=F

(内転属又は内未成額…………………………………………C)

例図

|

|

|

別記第四 災害復旧事業と他の事業とを合併して施行中に手戻りを生じた場合における災害復旧事業の工事の出来高の算出方法

一 他の事業が工事費に工事雑費を含む場合の算出方法

イ 単年度施行の場合

合併実施設計額(事務費を除く。)……………………………A

合併実施設計額のうちの災害復旧事業の工事費……………B

合併実施設計額のうちの他の事業の工事費…………………C

合併設計に係る精算見込額(事務費を除く。)………………D

合併設計に係る工事の出来高…………………………………E

災害復旧事業の工事の出来高…………………F=E×B/A×D/A

ロ 施行が二箇年度以上にわたる場合

災害復旧事業の工事のうち前年度までの出来高……………G

当該年度の災害復旧事業の工事の出来高(単年度施行の場合に準じて算出する。)……………………………………………H

災害復旧事業の工事の出来高………………………I=G+H

二 他の事業が工事費に工事雑費を含まない場合の算出方法

イ 単年度施行の場合

合併設計額のうちの災害復旧事業の工事費(ただし、工事費から工事雑費を除いた額とする。)……………………………A

合併実施設計額のうちの他の事業の工事費…………………B

合併実施設計額のうちの工事雑費及び他の事業の事務費の合計額………………………………………………………………C

合併実施設計額のうちの災害復旧事業の工事雑費…………D

合併設計に係る工事の精算見込額……………………………E

合併設計に係る工事の出来高設計高…………………………F

Cの費用に係る精算見込額……………………………………G

Cの費用のうちの支出済額……………………………………H

災害復旧事業の工事の出来高…………………………………I=F×(A/(A+B))×(E/(A+B))+H×D/C×G/C

ロ 施行が二箇年度以上にわたる場合

災害復旧事業の工事のうち前年度までの出来高……………J

当該年度の災害復旧事業の工事の出来高(単年度施行の場合に準じて算定する。)……………………………………………K

災害復旧事業の工事の出来高………………………L=J+K

|

|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

|