地方建設局河川部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・各都道府県土木担当部長あて

記

|

|

|

別紙1 <別添資料> |

|

|

|

別紙2 <別添資料> |

|

|

|

別紙3 表示の実施に関する方針

1 土石流危険渓流である旨の表示(以下「表示」という。)をしようとする時は、あらかじめ次の措置を講じておくよう市町村を指導するものとする。

(1) 市町村防災会議にはかって地域防災計画に、当該市町村の区域に係る土石流危険渓流を掲載する。

(2) 地域防災計画に掲載した土石流危険渓流に関する情報を関係住民に提供できるようにしておく。

2 表示の実施については、土石流が発生する危険度、保全対象人家等の位置及び戸数、公共公益施設の位置、過去に発生した土石流の状況、関係住民の意向等を総合的に考慮し決定するよう指導するものとする。

3 表示は、別紙4の例を標準とする標識の設置により行うものとし、その位置は、土石流により被害を受けるおそれのある区域、保全対象人家等が密集している区域、人目につきやすい場所等を考慮し総合土石流対策推進連絡会の議を経て定めるよう指導するものとする。

4 当該渓流における土石流に対処するための砂防工事の進捗、流域の状況の変化等によつて土石流による災害のおそれがなくなった場合には、総合土石流対策推進連絡会の議を経て表示の解除を行なうよう指導するものとする。

5 表示をしようとする場合は、市町村はあらかじめ、地域住民の避難とあわせて一般通行車両の迂回、通行の禁止等も含めた警戒避難体制を確立しておくものとする。

6 地方建設局及び都道府県の砂防担当部局は、市町村が表示しようとする渓流に対して、砂防指定地の指定、砂防工事の実施の促進に努めるものとする。

|

|

|

|

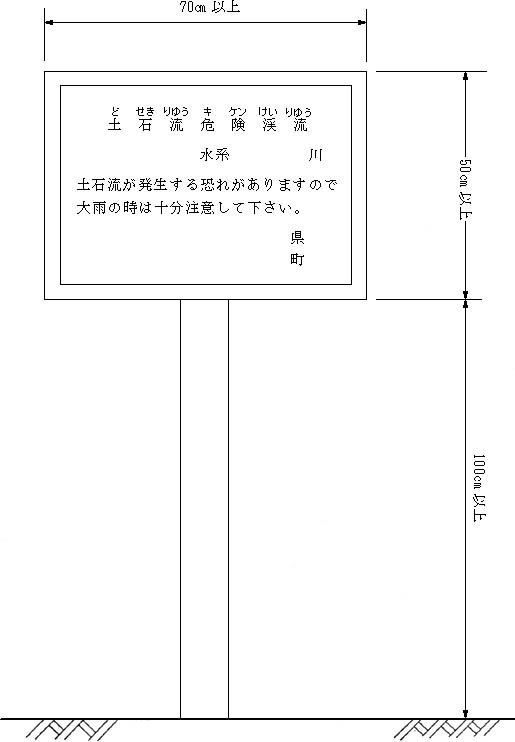

別紙4

注)

1 白地

2 赤枠

3 文字は「危険」のみ赤、他は黒

|

|

|

|

別紙5 ○○都道府県総合土石流対策推進連絡会運営要領

(目的)

第一条 この要領は、総合的な土石流対策の円滑な実施を図るため、○○都道府県総合土石流対策推進連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 連絡会は、各都道府県におかれ、次の事項について連絡し調整をはかる。

一 土石流危険渓流である旨の表示の実施及び解除に関する事項

二 警戒避難体制の確立に関し必要な事項

三 その他必要な事項

(組織)

第三条 連絡会の委員は次のとおりとする。

一 当該都道府県の砂防担当部局の長

二 ○○地方建設局(北海道開発局、沖縄総合事務局)の砂防担当部局の長

三 当該都道府県の警察、消防、水防、道路等の関係部局の長

四 ○○地方建設局(北海道開発局、沖縄総合事務局)の道路担当部局の長

五 その他、地域の実情に応じ必要な者

(会長)

第四条 会長は都道府県の砂防担当部局の長をもつて充てる。

2 会長は連絡会を代表する。

3 会長に事故があるときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 連絡会は、会長が招集する。

2 市町村長は、会長に対し連絡会の招集を要求することができる。

(幹事)

第六条 連絡会に連絡会の事務を処理するため幹事若干名を置く。

2 幹事は第三条各号に掲げる者にはかつて関係行政機関等の職員のうちから会長が任命する。

(庶務)

第七条 連絡会の庶務は都道府県砂防担当課において処理する。

(その他)

第八条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会にはかつて定める。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |