I 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いについて

1 緊急自動車について

(1) 令第一三条第一項第九号の「通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置」とは、道路法第四六条第一項第一号の規定による通行の禁止又は制限のために道路標識を設置することのほか、同法第四七条の三、第四八条の六、高速自動車国道法第一八条等の規定による措置命令又は道路法第四六条の規定による通行の禁止又は制限に係る同法第七一条第一項の規定による監督処分をも含むものであること。

(2) 緊急自動車の指定を受けた場合においては、すみやかに、道路運送車両の保安基準(昭和二六年運輸省令第六七号。以下「保安基準」という。)第四九条に定める装置を施こすものとすること。

(3) 日本道路公団が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車については、従来は、公安委員会への届出を必要としなかったが、改正令により、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するものであり、かつ、日本道路公団が公安委員会に届け出たものに限り、緊急自動車として取り扱われることとなったこと(令第一三条第一項第一号の二)。

日本道路公団が現に傷病者の緊急搬送のために使用している救急自動車については、昭和五四年三月三一日までは、緊急自動車として認められるが、同日までに当該自動車について総理府令(改正規則附則第八項)で定める事項を記載した文書を公安委員会に提出しなければならず、これをもって昭和五四年四月一日に、公安委員会に届け出たものとみなされること(改正令附則第三項、第五項及び第六項)。

(4) 緊急自動車の運転資格については、従来は特別の要件を定めていなかったが、普通自動車である緊急自動車、自動二輪車である緊急自動車のいずれについても、運転免許取得後二年間は緊急自動車を運転することができないこととされたこと(法第八五条第七項及び第八項、令第三二条の四及び第三二条の五)。

なお、この改正規定については、昭和五四年四月一日から施行され(改正法附則第一項)、また、緊急自動車の運転技能について公安委員会が行う審査に合格したものは、経験年数に係らず緊急自動車を運転することができることとされているので念のため。

2 道路維持作業用自動車について

一

(1) 道路維持作業用自動車のうち、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の装置を有するもの(以下「一号該当車」という。)については、従来は、公安委員会への届出あるいは公安委員会への指定等の手続を必要としなかったが、改正令により、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出るべきこととされたこと(令第一四条の二第一号)。

(2) 道路管理者が現在使用している一号該当車については、昭和五四年三月三一日までは、従前の例によることとされているが、同日までに当該自動車について、総理府令(改正規則附則第八項)で定める事項を記載した文書を公安委員会に提出しなければならず、これをもって昭和五四年四月一日に公安委員会に届け出たものとみなされること(改正令附則第四項、第五項及び第六項)。

(3) 一号該当車は、別表に掲げる自動車及びその他の道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、これらに準ずるものとすること。

二

(1) 道路維持作業用自動車のうち、令第一四条の二第二号に定めるもの(以下「二号該当車」という。)は、「道路の維持修繕等管理要領等について」(昭和三七年八月二八日付け道発第三六八号道路局長通達)二(3)に掲げる事項等を行うために使用する自動車と解して処理されたいこと。

(2) 二号該当車には、路面清掃、除雪等の道路維持作業の用に供される貨物自動車を含むこと。なお、この点については、警察庁とも了解ずみである。

(3) 規則第六条の二の規定による二号該当車の塗色は、昭和五二年度日本塗料工業会標準色G四―三四六(標準色が改訂された場合は、これに相当する塗色)とすること。

なお、同条の規定により白色に塗色する部分は、二号該当車の窓下部とし、車体の前面の部分についても同様に塗色するものとするとともに、当該白色帯の適当な位置に、使用目的に応じて「建設省(又は○○県)道路パトロールカー」又は「建設省(又は○○県)道路維持作業車」と黒色で明示すること。

三

(1) 一号該当車及び二号該当車には、道路管理業務の受託者又は請負人(当該業務の再受託者又は下請負人を含む。以下同じ。)が使用する自動車を含むこと。なお、この点については、警察庁とも了解ずみである。

(2) 道路管理業務の受託者又は請負人が使用する道路維持作業用自動車の届出又は指定申請は、原則として次によること。

イ) 一号該当車については、受託者又は請負人が、それぞれ公安委員会に届け出ること。

ロ) 二号該当車については、受託者又は請負人が使用する自動車を、道路管理者が取りまとめて公安委員会に申請して指定を受けること。

(3) 各道路管理者は、道路管理業務の受託者又は請負人に対し、安全運転の推進について指導すること。

四

(1) 道路維持作業用自動車は、当該作業に従事しているときは、保安基準第四九条の二に定める要件をみたす黄色の燈火をつけなければならないものであること。この場合において、「点滅式」とは、「回転式」をも含むものであること。

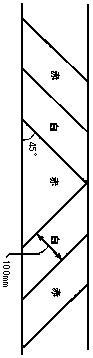

(2) 道路維持作業用自動車のバンパーは、原則として次図のように塗色すること。

3 自動車の運転者に対する安全運転教育等

一 改正法により、緊急自動車又は道路維持作業用自動車の使用者は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な教育を行うように努めなければならないこととされたこと(法第七四条第二項、令第二六条の五)。

二 改正法により、自動車の使用の本拠における安全な運転の管理の徹底を期するため、一定の台数以上の自動車を使用している自動車の使用の本拠においては、安全運転管理者の業務を補助させるため、所要の数の副安全運転管理者を選任しなければならないこととされたので、各道路管理者は、自動車の使用の本拠ごとに、総理府令で定めるところに従い、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任すること(法第七四条の二、規則第九条の八から第九条の一三まで)。

II 自転車の交通方法等について

1 自転車の通行の安全を確保するため、改正法等により、関係規定が整備されたが、改正の要点は次のとおりである。

(1) 自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、自転車横断帯により道路を横断又は通行しなければならないこととされ、自転車横断帯を通行している自転車の保護等について規定が整備されたこと(法第二条第一項第四号の二、法第三八条、法第六三条の六等)。

(2) 歩道を通行することができる自転車の大きさ及び構造についての基準を定め、当該自転車を普通自転車と称することとし、また、普通自転車が歩道を通行する場合における通行方法等について規定が整備されたこと(法第六三条の三、法第六三条の四、規則第九条の二等)。

(3) 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、その交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、その道路標示を越えて交差点に入ってはならないこととされたこと(法第六三条の七第二項、標識令別表第五及び第六)。

2 公安委員会は、自転車横断帯、普通自転車の歩道通行可能、又は普通自転車の交差点進入禁止の道路標識等により交通の規制を行うに当たっては、自転車の円滑な通行を確保するために道路構造との整合性を考慮する必要があるところから、当該規制の適用される道路の管理者の意見を聴かなければならないこととされているが(法第一一〇条の二第三項)、公安委員会からの意見照会あるいは、道路構造の改善等の要請があった場合には、別に定めるところにより処理されたい。

なお、これらの交通規制については、交差点、歩道等において自転車の横断又は通行に適するように構造改良されている場合又は当該構造改良と併せて行われる場合に実施するものとすることを警察庁と了解ずみであるので念のため。

III その他

1 高速自動車国道又は自動車専用道路における自動車の運転者の遵守事項について

(1) 改正法により、自動車の運転者は、高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要な防止措置を講じなければならず、この業務に違反し、本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)において当該自動車を運転することができなくなった者又は積載物を転落、飛散させた者に対しては、罰則の適用があることとされたこと(法第七五条の一〇第一項、法第一一九条第一項第一二号の四)。

(2) 改正法により、自動車の運転者は、故障その他の理由により、本線車道等又はこれに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、停止表示器材を用いて自動車が停止しているものであることを表示しなければならず、これに違反した者に対しては罰則の適用があることとされたこと(法第七五条の一一第一項、法第一二〇条第一項第一二号の二、令第二七条の六、規則第九条の一七及び第九条の一八)。

(3) 道路管理者は、(1)及び(2)の趣旨について、道路利用者等に対し、広報等必要な措置を行われたいこと。

2 自動車の使用者の義務等について

(1) 改正法により、自動車の使用者等は、自動車の運転者に対して、積載制限違反等の違反行為を下命又は容認してはならず、自動車の使用者等が積載制限違反等の違反行為を下命又は容認し、それによって自動車の運転者が当該違反行為をした場合において、公安委員会は、一定の基準に従い、六月を超えない範囲内でその違反に係る自動車の使用の制限をすることができることとされたこと(法第七五条、令第二六条の六)。

(2) (1)の改正は、企業活動に伴う積載制限違反行為等の防止を徹底しようとするものである。この趣旨にかんがみ、道路管理者においても、従来から、車両の通行の制限に係る違反車両の指導・取締りについて尽力してきたところであるが、今般、昭和五三年一二月一日付け道交発第九六号道路局長通達「車両の通行の制限について」別添2において特殊車両の通行に関する指導取締要領を定めたので、悪質な違反者に対しては、警察当局への告発、陸運局への通報等を含め、関係機関と緊密な連携を図りつつ、違反車両の指導・取締りをさらに強化されたいこと。

IV 既通達の取扱い

昭和三八年八月一六日道発第三八四号道路局長通達「道路管理用緊急自動車及び道路維持作業用自動車の取扱いについて」については、廃止する。