建設省都街発第一三号・都企発第一二号

昭和四九年三月五日

都市局長・道路局長通達

自転車道等の設計基準について

標記については、道路構造令第十条、第十二条、第三十九条に基本的な事項が定められているが、今般、設計の技術的事項について具体的な基準をとりまとめたので、今後当分の間これによられたく通知する。

なお、貴管下市町村についても貴職より通知されたい。

自転車道等の設計基準

1 総則

1―1 目的

この基準は、自転車道等の技術的基準を定め、合理的な計画、設計、施行を行うのに資することを目的とする。

1―2 適用の範囲

本基準は、道路法による道路として整備される自転車道等に適用する。

1―3 用語の定義

1)自転車道等 もっぱら自転車又は自転車及び歩行者の通行の用に供するために設けられる道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画されているものに限る。)をいう。

2)A種の自転車道 B種の自転車道以外の自転車道等をいう。

3)B種の自転車道 自転車道等のうち、屋外レクリエーションを主たる目的として設置されるものをいう。

4)通行帯 自転車又は自転車及び歩行者の通行の用に供することを目的とする自転車道等の部分をいう。

5)横断自転車道 自転車又は歩行者が車道部及び鉄道を横断するために設けられる自転車道等の一区間をいう。

6)路肩 自転車道等の主要構造部を保護し、又は通行帯の効用を保つために、通行帯に接続して設けられる帯状の自転車道等の部分をいう。

2 自転車道等の計画

2―1 計画の基本

自転車道等の計画に際しては、その自転車道等の目的、用途を十分考慮し、しかもその地域の既存道路における交通の状況、地域の状況、将来の交通計画等を勘案して計画しなければならない。

2―2 調査

自転車道等の整備計画の策定に当っては、路線選定、構造規格の決定のため道路調査、交通調査、土地利用調査、地形条件調査、関連施設調査その他必要となる調査を行うものとする。

2―3 路線計画

自転車道等の路線は、交通の状況、土地利用の状況、地形の状況、関連施設の状況、計画交通量等を勘案して定めるものとする。

3 自転車道等の交通容量、設計速度

3―1 自転車道等の交通容量

自転車道等の実用交通容量は、種別、車線数に応じ次の表の実用交通容量の欄に掲げる値を標準とするものとする。ただし、当該自転車道等が一方通行となっているときの実用交通容量は、同表の実用交通容量の欄に掲げる値に1.3を乗じて得た値とする。

種別

|

車線数

|

実用交通容量(単位:台/時)

|

|

A種の自転車道

|

2

|

1,600

|

|

|

3

|

2,400

|

|

B種の自転車道

|

2

|

1,300

|

|

|

3

|

2,000

|

|

|

4

|

2,600

|

3―2 設計速度

自転車道等の設計速度は、次の表の設計速度の欄の左側の欄に掲げる値とし、地形の状況、その他の条件によりやむを得ない場合には、設計速度の欄の右側の欄の値まで縮小することができる。

種別

|

設計速度(単位:キロメートル/時)

|

|

|

A種の自転車道

|

15

|

10

|

|

B種の自転車道

|

30

|

10

|

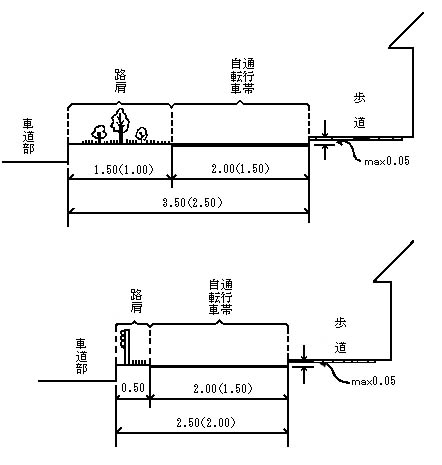

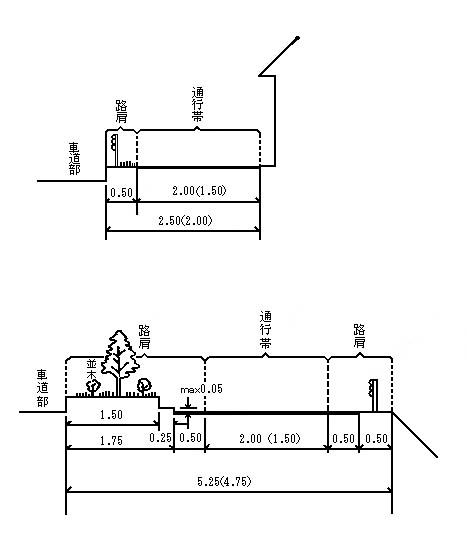

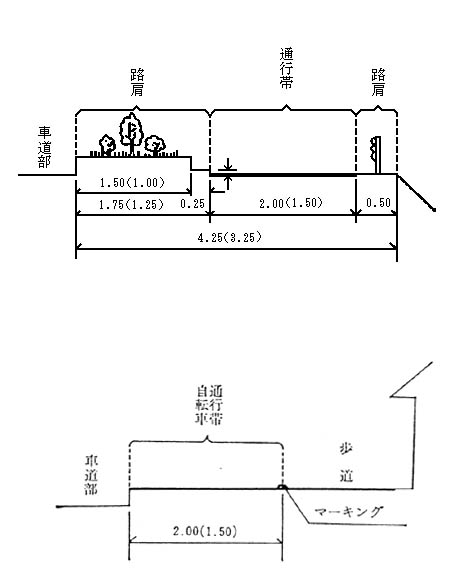

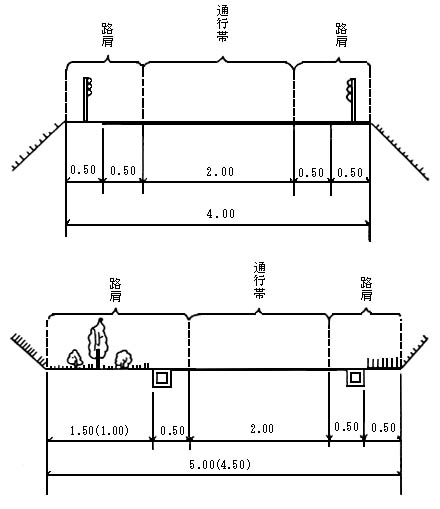

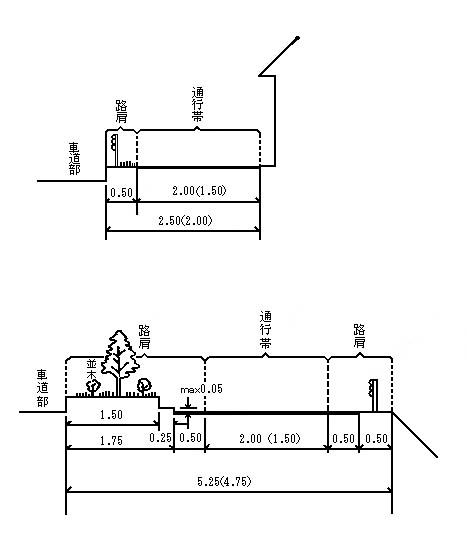

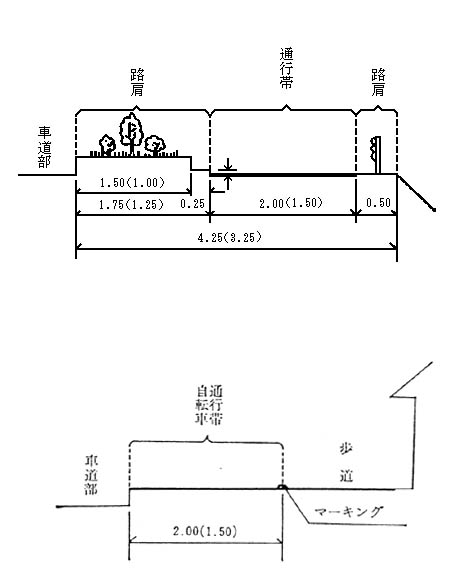

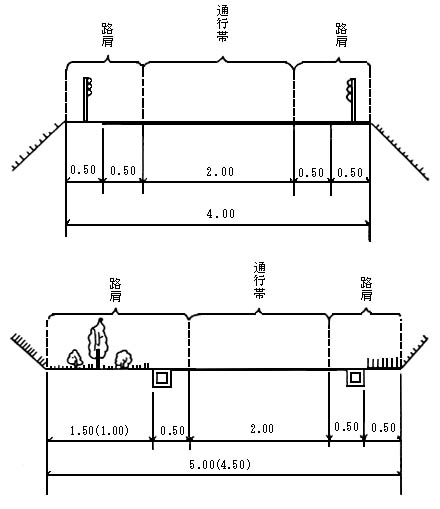

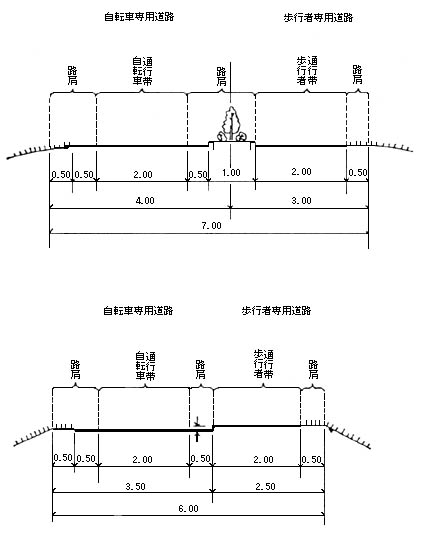

4 横断面の構成

4―1 通行帯の幅員

1 通行帯は、車線より構成されるものとし、一車線の幅員は1メートルとする。ただし、地形の状況その他の理由により、やむを得ない場合においては、0.75メートルまで縮小することができる。

2 通行帯の車線数は、将来当該自転車道等を利用する自転車交通の量と交通の状況等を勘案して定めるものとする。なお、歩行者交通量が特に多いと予想される区間では、歩行者の通行のための車線を考慮するものとする。

4―2 路肩

1 自転車道等を道路の他の部分と構造的に独立して設ける場合には、原則として路肩を設けるものとし、その他の場合においても、路肩を設けることが望ましい。

2 路肩の幅員は、路上施設、植栽、積雪地域における除雪、設計速度等を考慮して定めるものとする。

4―3 建築限界

道路構造令第12条及び第39条の規定による。

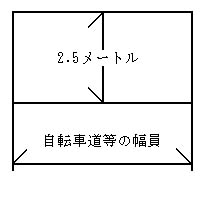

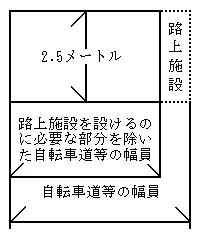

(参考)

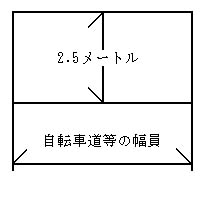

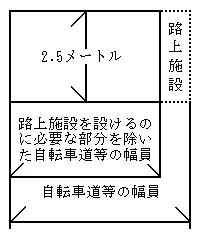

自転車道等の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。

|

路上施設を設けない場合

|

路上施設を設ける場合

|

|

|

|

5 線形及び視距

5―1 曲線半径及び最小曲線長

1 屈曲部は曲線形とし、屈曲部の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の曲線半径の欄に掲げる値以上とするものとする。

種別

|

曲線半径(単位メートル)

|

|

|

|

一般の場合

|

特別の理由によりやむを得ない場合

|

|

A種の自転車道

|

10

|

3

|

|

B種の自転車道

|

30

|

3

|

2 曲線部の中心線の長さは、A種の自転車道については5メートル、B種の自転車道については10メートル以上を標準とする。ただし、上記表の曲線半径の欄の右欄の値を使用する場合には、この限りでない。

5―2 曲線部の片勾配

曲線部において、必要な箇所には、5パーセント以下の適切な片勾配を附するものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由により、やむを得ない場合には、この限りでない。

5―3 曲線部等の幅員の拡幅

曲線部で必要な区間、縦断勾配5パーセント以上の区間及びその他必要な箇所では、1車線あたり0.25メートル以上の拡幅をするものとする。

5―4 視距

視距は、A種の自転車道の場合は7メートル、B種の自転車道の場合は15メートル以上とすることが望ましい。地形の状況その他の特別の理由により、やむを得ずこの値がとれない場合には、必要な措置をとるものとする。

5―5 縦断勾配

1 最急縦断勾配は、原則として5パーセントとする。ただし、立体交差、橋及び高架の自転車道等の取付部については、この限りでない。

2 縦断勾配ごとの制限長は、次の表に掲げる値を標準とするものとする。

縦断勾配(単位パーセント)

|

制限長(単位メートル)

|

|

5

|

100

|

|

4

|

200

|

|

3

|

500

|

3 上記表に掲げる縦断勾配が連続するときは、制限長に達するごとに3パーセント未満の勾配を100メートル以上設けるものとする。

4 車道部に併設して自転車道又は自転車歩行者道を設ける場合には、車道部の縦断勾配に準ずるものとするが、上記表に掲げる値以上の勾配となる場合には、別にルートを考慮することが望ましい。

5―6 縦断曲線

1 自転車道等の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 車道部に併設して自転車道又は、自転車歩行者道を設ける場合には、車道部の縦断曲線に準ずるものとする。

6 交差接続部

6―1 平面交差又は接続

1 自転車道等と車道部との交差

(1) 自転車道等が車道部及び鉄道と同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ隅角部の切取り等により適当な見とおしができる構造とするものとする。

(2) 車道部及び鉄道との交差角は、原則として直角とするものとする。

(3) 横断自転車道の通行帯の幅員は、やむを得ない場合のほか前後の自転車道等の通行帯の幅員に0.5メートルを加えた値とする。

(4) 自転車道等の始点と終点には十分長いすりつけ区間をおき、同滑な流出入が行われるようにしなければならない。ただし、信号処理をする箇所はこの限りでない。

(5) 自転車道等と車道部との路面は、なめらかにすりつけるものとする。

2 自転車道等の相互の平面交差

自転車道等の相互の平面交差は、前項の諸規定を参考にして設置するものとする。

6―2 立体交差

1 道路構造令第3条に規定する第1種及び第2種の道路との交差並びにその他の道路との交差で必要な場合には、立体交差とするものとする。

2 立体交差する場合の自転車道等の幅員その他の基準は、原則として一般部と同じとするものとする。ただし、縦断勾配については、地形の状況その他やむを得ない場合には、12パーセント以下の斜路又は25パーセント以下の斜路付階段とすることができる。

3 縦断勾配が5パーセントをこえ25パーセント以下の斜路又は斜路付階段において、高さが3メートルをこえる場合には、高さ3メートル以内ごとに水平区間を設けなければならない。水平区間の長さは、2メートル以上とするものとする。

4 斜路付階段の幅員は、自転車歩行者の交通量を勘案して利用しやすい幅員構成とするものとする。

7 舗装及び排水施設

7―1 舗装

(1) 自転車道等は、原則として簡易な構造の舗装を設けるものとする。ただし、特別の理由がある場合には、この限りではない。

(2) 自転車道等の路面の横断勾配は、道路構造令第24条による。

7―2 排水施設

道路構造令第26条の規定による。

8 橋、高架の自転車道等

1 橋、高架の自転車道等その他これらに類する構造の自転車道等の設計に用いる活荷重は、道路橋示方書I共通編の1・8・4活荷重の項に規定されている歩道等の活荷重を適用する。ただし、緊急自動車、消防用車両の通行を許す場合には、道路橋示方書I共通編1・8・4に示された自動車荷重を用いるものとする。

2 取付部の勾配

取付部の勾配は、5―5縦断勾配の規定によるものとするが、地形の条件等でやむを得ない場合には、6―2立体交差の項に準ずるものとする。

3 高欄の設計は、道路橋示方書I共通編の2・1・1高欄の項の規定を適用する。ただし、高欄は自転車通行の安全な構造としなければならない。

4 この章に示していない事項については、道路橋示方書によるものとする。

9 安全施設及び附属施設

9―1 交通安全施設

道路構造令第31条の規定による。

9―2 道路標識等

自転車道等には、交通の円滑化を図り、あわせて交通の安全と事故の防止のため必要がある場合には、道路標識、道路標示、区画線を設けるものとする。

9―3 駐車施設

駅、商店街、観光地等で自転車の駐車が多いと予想される箇所には、自転車の駐車施設を設けることが望ましい。

9―4 トンネルの附属施設

道路構造令第34条の規定による。

|

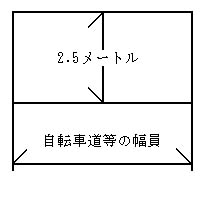

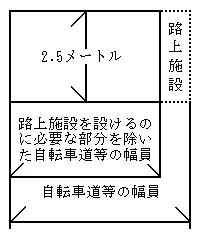

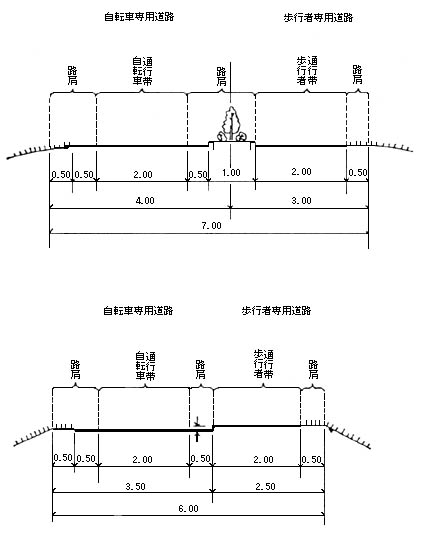

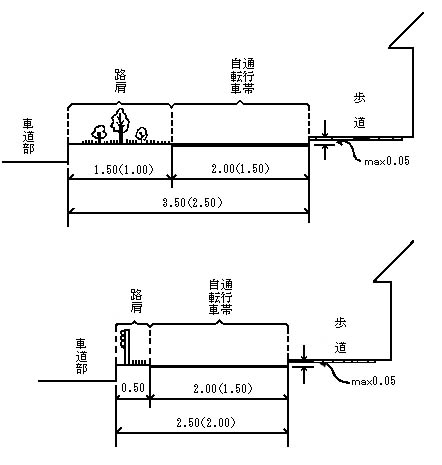

〔参考図〕

A種の自転車道の横断構成例

(単位:メートル)

B種の自転車道の横断構成例

(単位:メートル)

|

|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

|