北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県土木部長・九大市都市計画局長・九大市建設局長あて

|

|

|

別紙 「道路の標準幅員に関する基準(案)」作成趣旨

「道路の標準幅員に関する基準(案)」(以下基準(案)という。)の作成の趣旨は次のとおりである。

1 道路幅員、横断面構成要素及びその幅員は道路構造令により道路の種類、道路の存する地域及び計画交通量に応じ定めることになっているが、従来これらの規定の適用にあたり、道路幅員、横断面構成要素及びその幅員が多種多様になるきらいがあったのでそれらの標準化を図ること。

2 「道路環境保全のための道路用地取得及び管理に関する基準」(建設省都計発第四四号、建設省道政発第三〇号 昭和四九年四月一〇日付都市局長、道路局長通達)により取得される部分(環境施設帯)と、道路幅員の関係の明確化を図ること。

3 沿道状況に応じたサービス水準の高い歩道、自転車道を設置することにより、歩行者、自転車利用者の交通安全の確保を図ること。

4 環境施設帯を設置しない道路にあっても沿道状況に応じて植樹帯を設置することにより、道路の緑化を図ること。

また、前記の趣旨により道路幅員の標準化を行ない、併せて可能な限り道路用地幅員を一定化することにより道路の維持管理の合理化、良好な都市景観の確保を図ることとした。なお、現行の道路構造令については、この基準(案)の方向に沿って近く改訂作業を始める予定である。

道路の標準幅員に関する基準(案)

1 適用の範囲

(解説)

この基準(案)は道路構造令第三条に規定する第三種及び第四種のいわゆる一般道路のうち、一般国道、都道府県道及び幹線的な市町村道に適用し、同条に規定する第一種、第二種の高速自動車国道、自動車専用道路には適用しない。

ここでいう幹線的な市町村道とは、市町村道のうち地域の幹線となる道路で一般には、幹線市町村道(一級及び二級市町村道)及び都市計画法施行規則第七条による幹線街路をいう。

市町村道のうち、主として日常生活に必要ないわゆる足もと道路としての市町村道は、通常その幅員が狭く、かつ沿道周辺の条件により、個々に定めることが適切な場合が多いので、この基準(案)の適用の対象としないこととした。しかしながら、その適用を妨げるものではない。

ただし、トンネル、五〇メートル以上の橋及び高架の道路、歩道等を本線から分離する道路又は地域、地形、その他の特別な理由によりやむをえない場合或いは都市計画決定済の道路で都市計画決定を変更して、この基準(案)によることが困難な場合等においては、この基準(案)によらないことができるものとした。なお都市計画決定済の道路の取扱いについては別添によるものとした。

2 用語の定義

(解説)

(1) 環境施設帯

道路構造令においては環境施設帯の定義はなされていないが「道路環境保全に関する基準」によれば、路肩、歩道等、植樹帯、側道は環境施設帯に含まれるものである。

なお、停車帯は道路構造令第二条により車道の一部を構成するものであるから、環境施設帯には含まれない。

(2) 植樹帯

植樹帯は道路の緑化を積極的に進めていくうえから独立した道路の部分と定義したが、現行の道路構造令においては歩道等に含まれるものである。

また、環境施設帯が設けられる場合、植樹帯は同施設帯の一部となるものである。

(3) 道路幅員

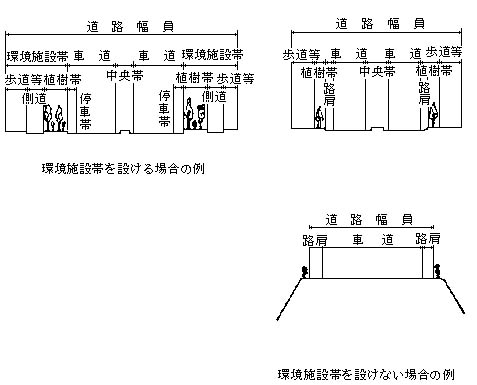

本文の括弧書きは、環境施設帯を設ける場合、路肩、植樹帯及び歩道等は環境施設帯に含まれるものであり、道路幅員の計算に際して、これらの幅員と環境施設帯の幅員が重複することのないようにしたものである。

道路幅員と横断面構成要素との関係の例を示すと次の図の通りとなる。

3 道路の分類

(解説)

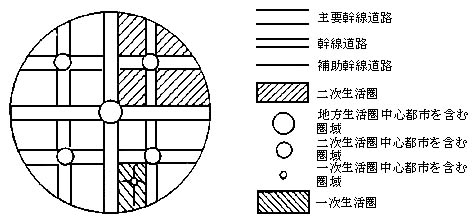

道路幅員、横断面構成要素及びその幅員は道路の分類に応じて設定されるべきものである。道路構造令においては道路の種類、道路の存する地域、地形及び計画交通量により道路の区分を行っているが、この基準(案)においては、道路がその網体系の中で果すべき機能に着目して、次の三つの分類を定めた。

(1) 主要幹線道路

主として地方生活圏及び大都市圏内の骨格となるとともに、高速自動車国道を補完して生活圏相互を連絡する道路をいう。

(2) 幹線道路

地方部にあっては、主として地方生活圏内の二次生活圏の骨格となるとともに、主要幹線道路を補完して、二次生活圏相互を連絡する道路をいう。

都市部にあっては、その骨格及び近隣住区の外郭となる道路をいう。

(3) 補助幹線道路

地方部にあっては、主として地方生活圏内の一次生活圏の骨格となるとともに幹線道路を補完し、一次生活圏相互を連絡する道路をいう。

都市部にあっては近隣住区内の幹線となる道路をいう。

なお、ここで用いた地方生活圏、一次生活圏及び二次生活圏の用語は建設省地方生活圏構想(地域計画の主要課題四三年七月)において使用する用語の例によるもので同構想によればこれらは以下のように定義されている。

地方生活圏……ある程度の大きさをもった都市を中心として、いくつかの二次生活圏から構成される地域をいう。

二次生活圏……大きな買物ができる商店街、専門医をもつ病院、高等学校などかなり広範囲の利用圏をもつ都市を中心に一次生活圏をいくつかその中に含む地域をいう。

一次生活圏……役場、診療所、中学校などの基礎的な公共施設が集まっていて、それらのサービスが及ぶ地域をいう。

また、前記道路分類を概念図で示すと以下のようになり、主要幹線道路は地方生活圏の、幹線道路は二次生活圏の骨格を形成するものであり、これらの道路は、生活環境の保全をはかるため、可能な限り単位となる生活圏の分断をさけるように配置される。

なお、この基準(案)の道路分類と道路法上の道路の種類との対応は一律には行い難いが概念的には次のように考えられる。

◎主たる対応

4 地域区分

(解説)

「道路環境保全に関する基準」により沿道の生活環境の保全を図るため、良好な住居環境を保全すべき地域においては環境施設帯を設けることとなった。また、沿道の土地利用状況に応じて道路の緑化のため植樹帯の設置を積極的に推進する必要があり、さらに歩行者及び自転車利用者の安全確保を一層図るためにも道路幅員構成の充実が必要である。このような観点から道路の幅員構成は道路の機能分類に加え、沿道の土地利用面からも検討されるべきである。従ってこの基準(案)では沿道の地域区分を都市部及び地方部について沿道の土地利用からそれぞれ二つに区分した。

(1) A地域

A地域とは都市部にあっては第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住宅の立地状況、その他土地利用の実情を勘案し、良好な住居環境を保全する必要があると認められる地域をいう。

(2) B地域

B地域とは都市部であって「A地域」以外の地域をいう。

(3) C地域

C地域とは地方部にあって、沿道の集落等からの歩行者、自転車交通の発生が見込まれる地域をいう。一般には沿道近傍に集落等が形成される地域をいうが集落等の形成がなくても、家屋等が点在し、歩行者、自転車交通の発生がある程度見込まれる地域であればC地域を適用するものとする。

(4) D地域

D地域とは地方部にあって「C地域」以外の地域をいう。一般的には山地部等で歩行者、自転車利用者が極めて少ない地域をいう。

5 道路幅員

(解説)

この基準(案)は一般的条件における道路の幅員を定めたものである。地域、地形条件により、これによることが適切でない場合とは例えば次のような場合が考えられる。

(1) 積雪寒冷地における除雪余裕幅が必要な場合

(2) 歩行者、自転車利用者が特に多い地域でより広い歩道等が必要な場合

(3) 都市部以外の地域で良好な住居環境を保全するため環境施設帯が必要となる場合

(4) 都市部B地域で、市街化の規模が著しくない等の理由により、C地域の規格を適用した方が適切な場合

(5) 山地部等で登坂車線が必要な場合

(6) 多車線道路を計画する必要のある場合

(7) D地域の補助幹線道路のうち、急峻な山岳部等で将来とも極めて交通量が少ないと予測される場合

6 横断面構成要素

(解説)

横断面構成要素及びその幅員については、一般的条件のものについて標準を定めたが、地域、地形の状況等により、この基準(案)をそのまま適用することが適切でない場合が考えられる。このような場合には、この基準(案)にかかわらず各要素の幅員及びその組合せ等を変えるものとするがその場合でも道路幅員については原則としてこの基準(案)に準拠して設定するものとする。

(1) 歩道等及び植樹帯

A、B及びC地域は相当の歩行者、自転車利用者が見込まれる地域であるので歩道等を設けることとした。D地域は沿道に集落等がない地域であるので、一般に歩道等は設けないこととした。しかしながら、場所によって通学等のため歩行者、自転車利用者がある場合には、必要に応じ当該区間において部分的に歩道等を設けることができるものとした。

また、道路の緑化を進めるため、都市部の主要幹線道路及び幹線道路には植樹帯を設けることとし、都市部の補助幹線道路及びC地域における道路には必要に応じ植樹帯を設けることとした。

歩道等と植樹帯を合わせた幅員は、都市部においては、三・五メートル、地方部においては、二・五メートル以上を確保するものとし、都市部の主要幹線道路及び幹線道路では、四・五〜五・〇メートルを標準とした。

(2) 停車帯

都市部の道路には停車による交通障害を軽減するため、原則として停車帯を設置することとした。ただし幹線道路で四車線の道路において、計画交通量が少なく、停車による交通障害が比較的少ないと考えられる場合には、停車帯を設置しなくてもよいこととした。

停車帯の幅員は主要幹線道路にあっては通過交通が多く停車機会が比較的少ないこと、補助幹線道路にあっては停車機会は増すが一般に大型車の場合が少ないと考えられること及び道路幅員との関連を考慮して、一・五メートルを標準とした。幹線道路に停車帯を設置する場合には、大型車の割合も比較的多いので交通障害を軽減するため、その幅員は二・二五〜二・五〇メートルを標準とした。なお停車需要を勘案して停車帯の幅員の一部を植樹帯、歩道等として利用することも許されるが、この場合は必要に応じて非常駐車帯の設置を考慮するものとする。

(3) 環境施設帯

主要幹線道路には通過交通が多く、従って、A地域における主要幹線道路には良好な生活環境を保全するため環境施設帯を設けることとした。

図―1 標準横断構成図

また、A地域における幹線道路で四車線のものについては必要に応じ環境施設帯を設置するものとする。

(4) 側道

環境施設帯の中に遮音壁、植樹帯等の施設を設置することにより、沿道から本線へのアクセスが制限される場合には、必要に応じ沿道へのサービスのための側道を設置するものとする。

(5) 路肩

停車帯を設けない道路においては、全てに路肩を設けることとした。

なお、いわゆる保護路肩はこういう路肩には含まれないものである。従って保護路肩は必要に応じ別途設けるものとする。

(6) 車線

この基準(案)においては道路分類、地域区分により車線の数を設定した。ただし交通計画、都市計画等の理由からこれ以外の車線の数が必要となることもありうる。このような場合には、この基準(案)の規定にかかわらず必要な車線数を確保するものとする。ただし道路幅員及び各構成要素の幅員は、この基準(案)の趣旨にそって設定するのが望ましい。

車線の幅員は計画交通量と同時に道路の機能に応じて決めるのが合理的であり、同一分類の道路については地域の区分にかかわらず一定とし、次の表に示す値を標準とした。

ただし、道路構造令との関連においてこの基準(案)を適用することができない場合、例えば

(i) 地方部の主要幹線道路または幹線道路または幹線道路で三種三級の規格を適用しなければならない場合

(ii) 地方部の補助幹線道路で三種四級の規格を適用しなければならない場合

(iii) 都市部の幹線道路で四種二級の規格を適用しなければならない場合

等においてはこの値によらないことができるものとする。ただし道路幅員については原則としてこの基準(案)に準拠して設定するものとする。

(7) 中央帯

安全かつ円滑な交通の確保を図るため、四車線以上の道路には中央帯を設けることとし、その幅員は二メートルを標準とした。

ただし都市部における主要幹線道路にあっては、道路の景観等の向上を図るため、中央帯の幅員は三メートル(六車線の道路にあっては五メートル)を標準とした。

7 道路用地幅員

(解説)

道路は交通施設としての機能のほか、空間としての重要な機能を有している。特に、都市部においては沿道利用を前提としており、道路用地界が建築線となるところが多い。従って建築線を統一し、都市景観を良好に保つため、道路用地幅員を一定化することが望ましい。また道路用地幅員の一定化は道路の維持管理の合理化を図るためにも有効なものである。

然しながら、道路整備が都市の市街化に先行し、路面と沿道の民地面との間に高低差が存し、切土、盛土に伴う法面が設けられることなどのため道路幅員が一定であっても道路用地幅員が不規則となる場合が生じている。

このため主として都市部においては将来の沿道の土地利用を考慮して、地形の状況に応じて道路幅員の標準化を図ることと併せ、道路用地幅員を可能な限り、道路幅員に一致させる等の方策により、道路用地幅員の一定化を図るものとする。

また、地方部の道路においても、これらの趣旨に沿って、必要に応じ道路用地幅員の一定化を図ることが望ましい。

|

|

|

|

別添 都市計画における取扱いについて

都市計画において既決定の道路については、この基準(案)によらないことができるとしたが、この基準(案)が、今後道路のあるべき姿を想定して定められていることを考慮して、道路の新設、改築にあたり、道路幅員および横断面構成を次の手続により検討するものとする。

(1) 既決定の道路がこの基準(案)による標準幅員以下の場合は、標準幅員まで拡幅することを検討するが、その場合拡幅が困難であり、かっこの基準(案)による幅員と同等の機能を果し得ると認められる幅員(以下「縮小幅員」という。)以上であれば対応しているものとみなし、既決定の幅員のままで施行する。

(2) 既決定の道路が縮小幅員未満であれば、対応がないものとみなし、少くとも縮小幅員まで拡幅して施行する。

(3) 前記(2)の場合において拡幅して施行することが困難なときには、その路線における計画交通量を軽減する等、機能を変更することが可能であるか否かを検討し、変更が可能な場合には、横断面構成を改める等の措置を講ずるものとし、変更が不可能な場合にはやむを得ないものとして既計画通りで施行する。

(4) 主要幹線道路、この基準(案)で定められていない多車線道路、駅前通り等の車線数が道路幅員決定の根拠とならない道路、および新たに環境施設帯を設ける既決定の道路等においてはケースバイケースで処理する。

この基準(案)による標準幅員と縮小幅員との関係

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |