北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各政令指定市長あて

記

|

|

|

(別添) 歩道における段差及び勾配等に関する基準 I 総則

1 基準の目的

高齢者、身体障害者その他の歩行者(車いす、乳母車を利用する者を含む。)及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保するためには、歩道及び自転車歩行者道(以下、「歩道等」という。)並びに分離帯(交通島を含む。)において、通行に支障となる段差や勾配を解消し、誰もが利用しやすい構造とする必要がある。このため、本基準は歩道等の横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部及び車両乗入れ部の一般的構造を定めるものとする。

2 用語の定義

本基準においては、以下に掲げる用語の定義を用いることとする。

(1) 歩道等の形式

歩道等は、歩道等面と車道面又は縁石との関係において以下の形式に分類される。

(2) 車道とのすりつけ部

歩道等面と車道面との間に高低差がある場合に、これを解消し、歩行者及び車両の安全かつ円滑な通行を確保するための段差又は勾配を設けた箇所をいう。

(3) 車両乗入れ部

車両が道路に隣接する民地等に出入りできるように、縁石等の一部に対して切下げ又は切開き等の処置を行い、必要に応じ当該箇所において車道とのすりつけ部を設けることにより車両が民地等に乗入れ可能となる構造をもった箇所をいう。

3 歩道等の一般的構造

(1) 歩道等の構造の原則

歩道等の整備にあたっては、道路構造令(昭和四五年政令第三二〇号)の規定によるとともに、歩行者及び自転車の安全かつ円滑な通行の確保、自動車交通に起因する弊害の軽減、沿道住民の居住環境の向上、良好な都市環境の形成又は公共公益施設の収容のために十分機能する構造とするよう努めるものとする。

(2) 縁石で区画された歩道等の形式

1) 縁石を設置する場合には、その高さは、歩行者及び自転車の安全な通行を確保するとともに、沿道の状況等に配慮して一五cmを標準とする。ただし、当該歩道等を設置する一定区間において車両乗入れ部を設けない場合又は交通安全対策上必要な場合には二〇cmまで、橋又はトンネルの区間においては、当該構造物を保全するために二五cmまで高くすることができる。

2) 上記の規定において、さく、植樹帯又は並木が連続している等歩行者及び自転車の安全な通行が確保されている場合であって、雨水の適切な誘導等が確保できる場合には、必要に応じ縁石の高さは五cmまで低くすることができる。

3) 歩道等面の高さは、当該地域の地形、気象、沿道の状況及び交通安全施設の設置状況等を考慮し、雨水の適切な誘導を勘案して決定するものとする。

(3) 歩行環境の確保

1) 歩道等面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす等の安全な通行を考慮して以下を標準とする。

イ) 縦断勾配:五%以下(ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には八%以下)

ロ) 横断勾配:二%

ハ) 縦断勾配を設ける箇所には横断勾配は設けない

2) 歩道等面には、車いす等の安全な通行を考慮して、原則として一m以上の平坦部分(横断勾配二%を標準とする部分)を連続して設けるものとする。また、当該平坦部分には、道路標識その他の路上施設又は電柱その他の道路の占用物件は、やむを得ず設置される場合を除き原則として設けないこととする。なお、歩道等の幅員が十分確保される場合には、車いすの円滑なすれ違いを考慮して、当該平坦部分を二m以上確保するよう努めるものとする。

3) 横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部若しくは車両乗入れ部において設けられる縦断勾配箇所の間隔が短い場合又は将来の沿道の状況により短くなることが考えられる場合であって、車いす等の通行に支障をきたす恐れがある場合には、排水施設の設置、交通安全対策、民地側とのすりつけ等を勘案し、一定区間において歩道等面を切下げる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4) 1)から3)のほか、歩道等の整備にあたっては、歩行者及び自転車の快適な通行を考慮して、水はねの防止のための透水性舗装の実施等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5) バス停車帯又はバス停留所に接続する歩道等においては、乗降する車いすの利便性を考慮して、必要に応じ歩道等面の高さの調整等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(4) 分離帯において車道境界に縁石を設ける場合には、その高さは二五cm以下とする。

II 横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

1 適用の範囲

IIの基準は、マウントアップ形式及びセミフラット形式の歩道等において、次に示す箇所を設ける場合に適用する。

(1) 歩道等の巻込み部における歩道等と車道とのすりつけ部

(2) 横断歩道箇所における歩道等と車道とのすりつけ部

(3) 横断歩道箇所における分離帯と車道とのすりつけ部

2 車道とのすりつけ部の構造

(1) 歩道等の巻込み部における歩道等と車道とのすりつけ部及び横断歩道箇所における歩道等と車道とのすりつけ部については、次の構造を標準とする。

イ) すりつけ部の縦断勾配

すりつけ部の縦断勾配は、車いす等の安全な通行を考慮して五%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には八%以下とする。

ロ) 水平区間

イ)の縦断勾配と段差との間には水平区間を設けることとし、その値は一・五m程度とする。ただし、やむを得ない場合にはこの限りでない。

ハ) 車道との段差

歩道等と車道との段差は、視覚障害者の安全な通行を考慮して二cmとする。

(2) 横断歩道箇所における分離帯は、車道と同一の高さとする。ただし、歩行者及び自転車の横断の安全を確保するために分離帯で滞留させる必要がある場合には、その段差は二cmとする。

3 その他留意事項

(1) 排水施設

歩道等面が低いために強雨時に水の溜る恐れが生ずる箇所では、雨水ますを追加する等排水に十分配慮するものとする。

(2) 交通安全対策

歩道等の巻込み部又は交差点の歩道屈曲部において自動車の乗上げを防止するために、主要道路の車道に面してさく若しくは低木の植込みを設置する、又は縁石を高くする等必要な措置を講ずるよう配慮するものとする。

(3) 歩道等と民地とのすりつけ

車道とのすりつけによって歩道等と民地との高低差が生じ、歩行者又は自転車の通行に支障をきたす場合には、当該歩道等における民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。

III 車両乗入れ部

1 適用の範囲

(1) IIIの基準は、マウントアップ形式及びセミフラット形式の歩道等において、車両乗入れ部を設ける場合に適用する。ただし、(2)はフラット形式の歩道等における車両乗入れ部についても適用するものとする。

(2) 車両乗入れ部は、原則として次に掲げる1)から9)までの場所以外に設けるものとする。

ただし、民家等にその家屋所有者の自家用車が出入りする場合であって、自動車の出入りの回数が少なく、交通安全上特に支障がないと認められる場合には、2)から4)及び6)は適用しないことができるものとする。

1) 横断歩道及び前後五m以内の部分。

2) トンネル、洞門等の前後各五〇m以内の部分。

3) バス停留所、路面電車の停留場、ただし停留所を表示する標柱又は標示板のみの場合は、その位置から各一〇m以内の部分。

4) 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から五m以内の部分。

5) 交差点(総幅員七m以上の道路の交差する交差点をいう。)及び交差点の側端又は道路の曲がり角から五m以内の部分、ただしT字型交差点のつきあたりの部分を除く。

6) バス停車帯の部分。

7) 橋の部分。

8) 横断防止柵、ガードレール及び駒止めの設置されている部分、ただし交通安全上特に支障がないと認められる区間を除く。

9) 交通信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所、ただし道路管理者及び占用者が移転を認めた場合は除く。

2 車両乗入れ部の構造

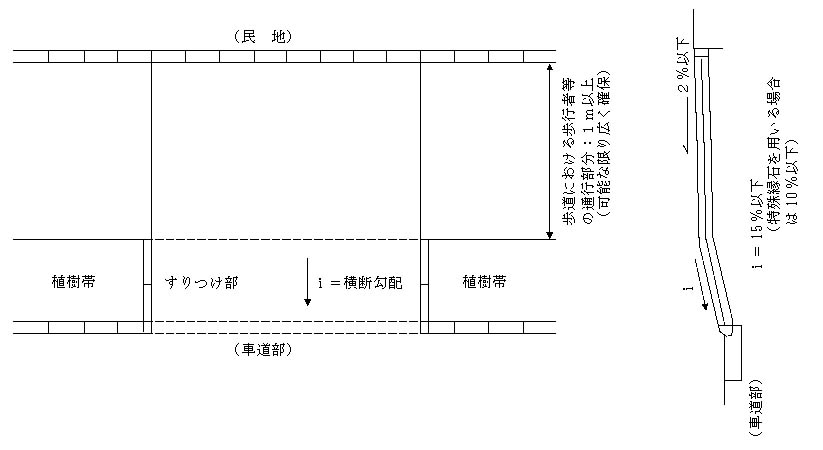

2―1 植樹帯等の幅員内ですりつけを行う構造

(1) 植樹帯等(路上施設帯を含む。)がある場合には、当該歩道等の幅員内での連続的な平坦性を確保するために、当該植樹帯等の幅員内ですりつけを行い、歩道等の幅員内にはすりつけのための縦断勾配、横断勾配又は段差を設けないものとする。この場合には、以下の構造を標準とする。

(2) (1)のすりつけ部の横断勾配は一五%以下とする。ただし、特殊縁石(歩道等の切下げ量を少なくすることができる形状をもつ縁石)を用いる場合には一〇%以下とする。

(3) 歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して五cm以下とする。

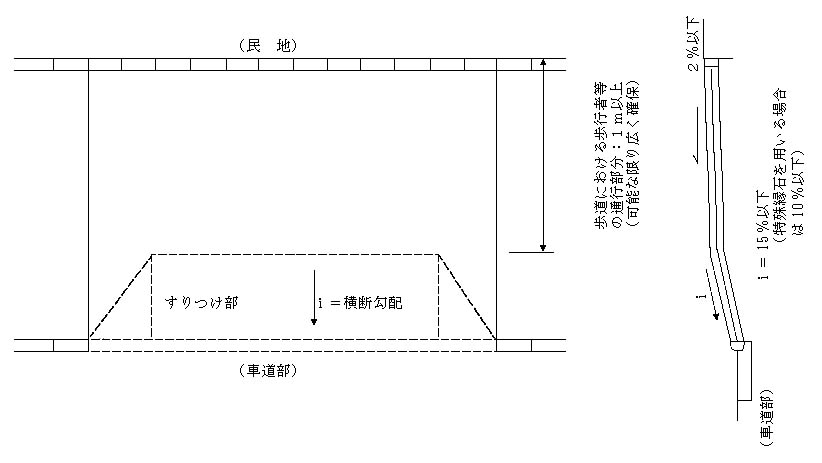

2―2 歩道等内においてすりつけを行う構造

(1) 植樹帯等がない場合又は植樹帯等があっても2―1の構造がとれない場合には、I、3、(3)、2)に基づき歩道等の平坦部分を確保し、残りの幅員ですりつけを行うものとする。この場合には、以下の構造を標準とする。

(2) (1)のすりつけ部の横断勾配は一五%以下とする。ただし、特殊縁石を用いる場合には一〇%以下とする。

(3) 歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して五cm以下とする。

2―3 歩道等の全面切下げを行う構造

(1) 歩道等の幅員が狭く2―1又は2―2の構造によるすりつけができない場合には、車道と歩道等、歩道等と民地の高低差を考慮し、車両乗入れ部を全面切下げて縦断勾配によりすりつけるものとする。この場合には、以下の構造を標準とする。

(2) (1)のすりつけ部の縦断勾配は五%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者又は自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況によりやむを得ない場合には八%以下とする。

(3) 歩車道境界の段差は、歩行者及び自転車の安全な通行等を考慮して五cm以下とする。

3 その他留意事項

(1) 排水施設

歩道等面が低いために強雨時に水の溜る恐れが生ずる箇所では、雨水ますを追加する等排水に十分配慮するものとする。

(2) 交通安全対策

車両乗入れ部から車両乗入れ部以外の歩道等への車両の進入を防止し、歩行者及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保するために、必要に応じさく等の施設により交通安全対策を実施するよう配慮するものとする。

(3) 歩道等と民地とのすりつけ

車道とのすりつけによって歩道等と民地との高低差が生じ、歩行者又は自転車の通行に支障をきたす場合には、当該歩道等における民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。

<参考図>

I 横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部

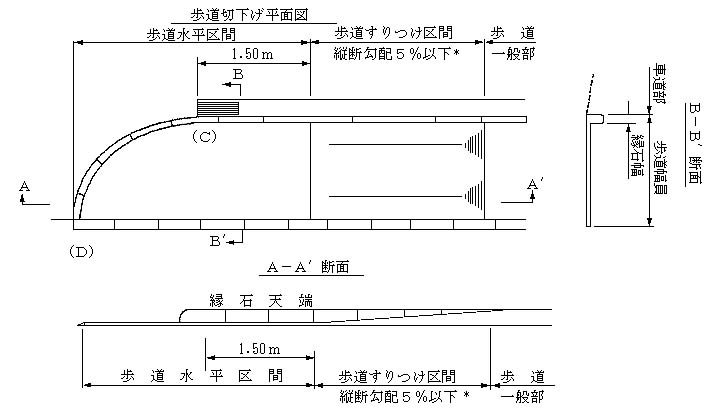

参考図I―1 歩道等の巻込み部における構造(歩道等の幅員が狭い場合)

(注1)歩道水平区間については、巻込始点(C)からすりつけ区間との間に1.5m程度設けることが望ましい。

このように設けられない場合には、巻込終点(D)から1.5m以上設ける。

(注2)縁石は両面加工した特殊ブロックを使うなど、歩行者等の安全な通行が確保されるよう配慮する。

*路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とする。

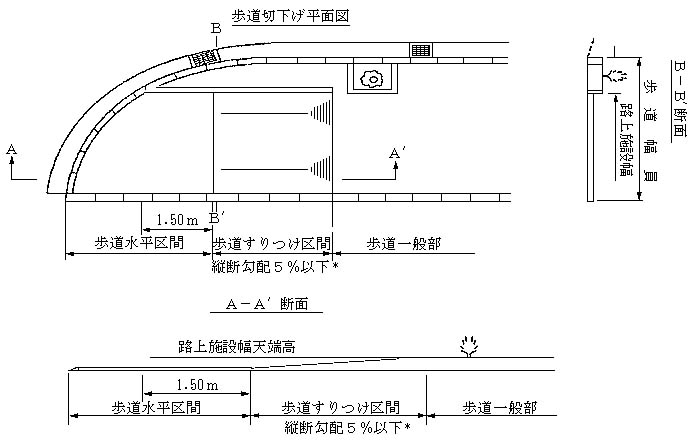

参考図I―2 同上(歩道等の幅員が広い場合)

*路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とする。

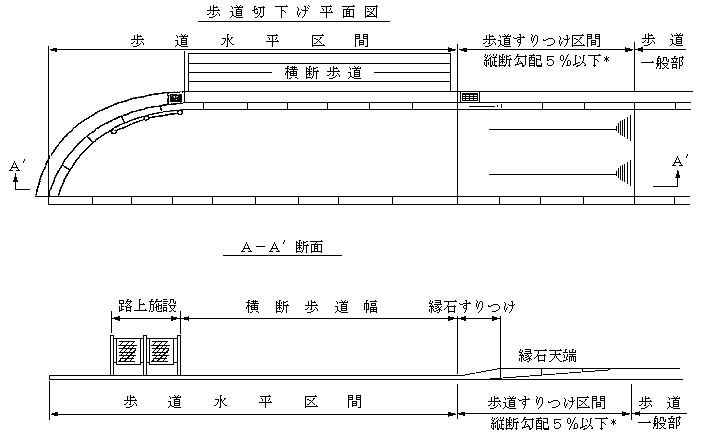

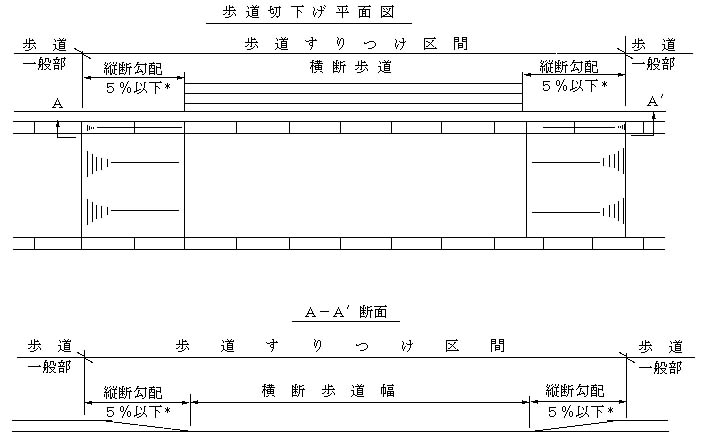

参考図I―3 横断歩道箇所における構造

*路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とする。

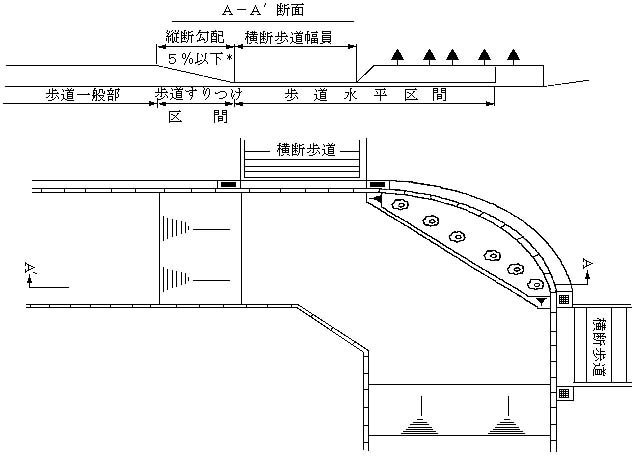

参考図I―4 同上(交差点に横断歩道がある場合)

*路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とする。

参考図I―5 同上(交差点部以外に横断歩道がある場合)

*路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とする。

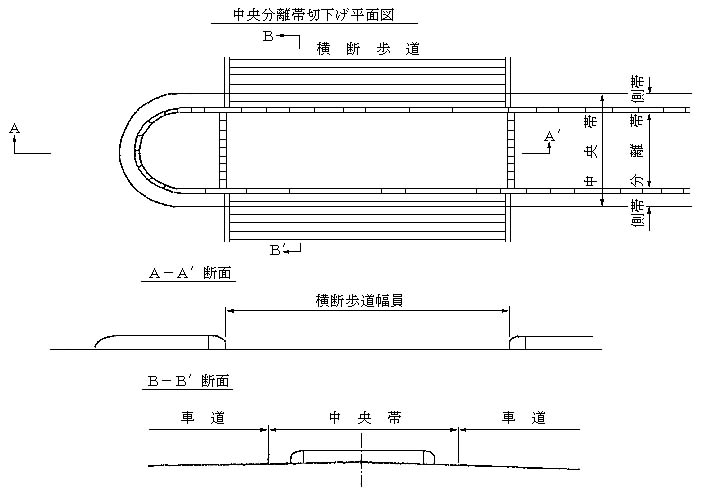

参考図I―6 同上(中央分離帯等がある場合)

II 車両乗入れ部

参考図II―1 植樹帯等の幅員内ですりつけを行う構造

(注1)車両の安全な通行に支障をきたすことのないよう、必要に応じ、隅切り等を行う。

参考図II―2 歩道等内においてすりつけを行う構造

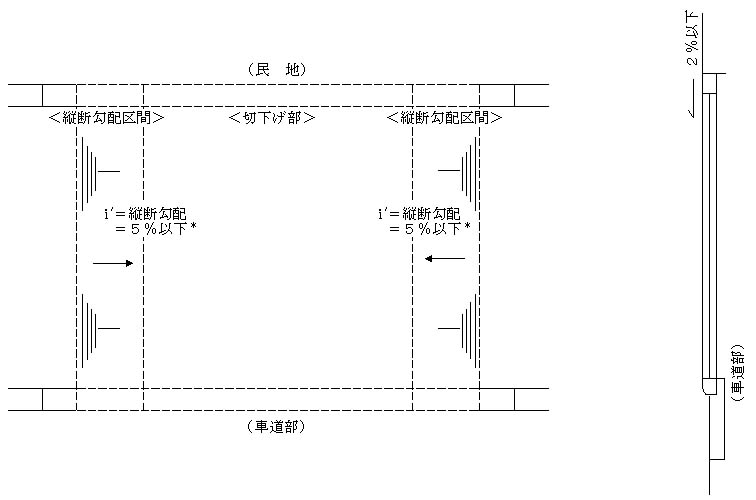

参考図II―3 歩道等の全面切下げを行う構造

*路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とする。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |