北海道開発局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県土木部長・各指定市土木局長・日本道路公団担当部長・首都高速道路公団担当部長・阪神高速道路公団担当部長あて

|

|

|

別冊 道路トンネルにおける非常用施設の標準仕様

(昭和42年8月)

(建設省道路局)

本仕様は道路トンネルに設置する非常用施設に適用する。

I 通報装置(トンネル等A.B.Cに設置)

1 構成

1―1 本装置は下記により構成する。

1) 発信機(押釦式)

2) 発信機(電話)

3) 受信機(可聴可視)

4) 電源(出力 直流24V)

1―2 電源部はII非常警報装置と共用とする。

2 発信機(押釦式)

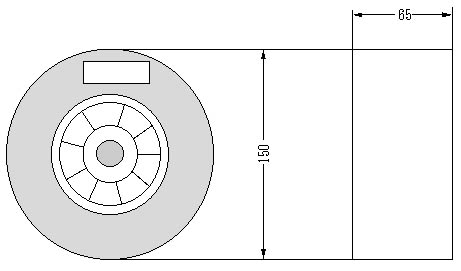

2―1 本機はトンネル内において火災その他の事故発生時に当事者または発見者が保護板を指先で押し破り、押釦を押す構造のもので自治省令第9号(昭和39年4月15日)に規定するP型発信機に準ずるものとする。(図―1)

2―2 発信機には上部中央に「非常通報装置」の文字板を付するものとする。

2―3 発信機の上部には円型赤色の標示灯を設けるものとする。(図―1)

2―4 発信機はトンネル内に片側100m間隔の千鳥配置とする。ただし、一方向交通のトンネルにあっては、左側に50m間隔で配置する。

3 発信機(電話)

3―1 本機はトンネル延長、交通量、管理体制等の状況により必要に応じて設けるものとする。

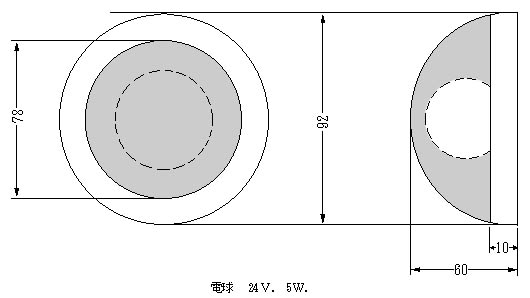

3―2 発信機は防水箱に収容し同時送受話が可能なものとし「非常電話」の文字版を付するものとする。

3―3 発信機の型式は送受話機をとり上げることにより通話が可能となる一般的型式、或は前面扉板を引き上げることにより通話可能となるインターホーン型式(図―2参照)の何れによってもよい。

3―4 発信機の上部には円型赤色の標示灯を設けるものとする。

この場合発信機(押釦式)と同一個所に設置するものにあっては共用の標示灯でよい。

3―5 発信機はトンネル内片側に200m間隔で設置する。トンネル延長400m未満の場合は中央に1個とする。

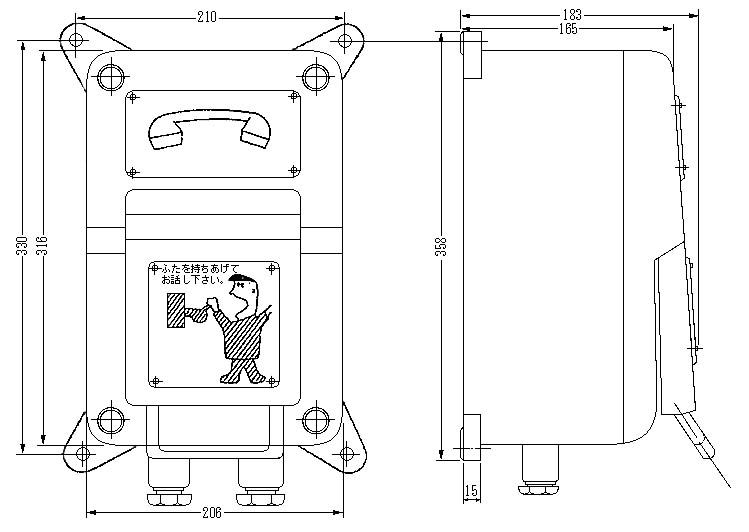

3―6 発信機を設ける側のトンネル壁面には25m間隔に発信機への誘導標示(図―3)を設けるものとする。

4 受信機

4―1 受信機は道路事務所その他情報の伝達、処理に便利な個所に設置する。

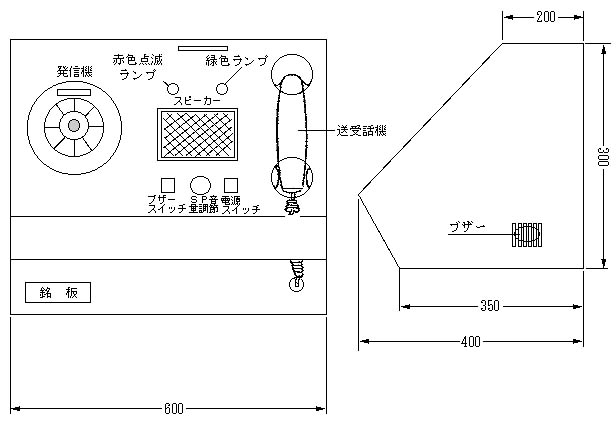

4―2 受信機には発信機の押釦操作或は電話機操作によりランプによる可視ブザーまたは電鈴による可聴信号装置、可聴信号のみ停止可能のスイッチ、IIの非常警報装置を動作させるスイッチおよび発信機(電話)に対応する送受話機を装備する。(図―4参照)なお必要に応じて受信機と隔離した部屋等にて可視、可聴信号で受信し得るモニターを備えるものとする。

II 非常警報装置(トンネル等級A.B.Cに設置)

1 構成

本装置は下記により構成する。

1) 警報標示(内部照明式または電球埋込式、黄色点滅灯付)

2) 警鐘(電鐘式)

3) 制御部(電源部を含む)

2 警報標示

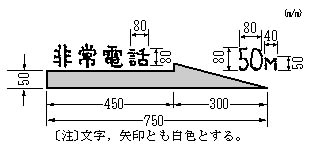

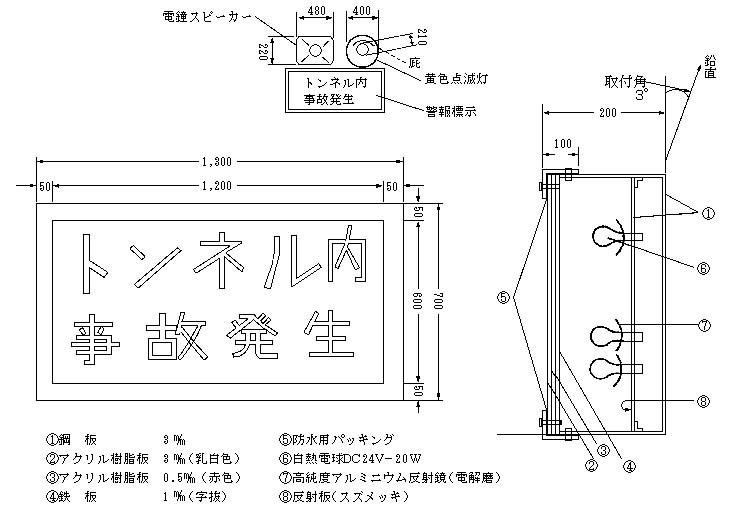

2―1 本装置は表面が乳白色のアクリル樹脂板で内部に光源を有し、通報装置の操作により点灯し「トンネル内事故発生」の文字を赤色で点滅表示するものとする。(図―5)ただし、強い西陽を受ける個所その他特に必要のある場合には電球埋込式の電光標示板を用いても良い。(赤色点滅表示とすること。)

なお、標示板の右上には黄色の点滅灯を付加するものとする。

2―2 本装置はトンネル坑口附近の見易い位置に設置する。ただし、トンネルが著しく長く、交通量の多い等の場合には、トンネルの内部にも増置して良い。また、高速道路等走行速度の高い道路の場合にあっては坑口附近のほかこれより手前に予告的に増設することができる。

2―3 本装置を利用し「トンネル内作業中」その他必要な標示を掲示できる様にすることは差支えない。ただし、それ以外の場合には常に「トンネル内事故発生」が標示されるようリセットしておかなければならない。

3 警鐘

3―1 警鐘は発信機により作動するものとし、国鉄仕様踏22522―1に準ずるものとする。

3―2 警鐘は警報標示と一体に設置する。ただし、トンネル内には設置しない。

4 制御部

4―1 制御部は商用電源を受電し、24Vの直流電源(浮動充電式)を供給する電源部と非常警報装置を制御するスイッチ継電器等により構成されるものとし、その形式は屋外用防水キュービック型とする。

4―2 非常警報装置作動後の復帰は制御部内スイッチにより行なうものとする。

4―3 制御部はトンネル坑口附近に設置する。

III 消火器(トンネル等級A.Bに設置)

1 消火器

1―1 消火器は万能型(一般火災、油火災、電気火災の何れにも適用できるもの)とし、人畜に有害なガス等の発生しないもので温度の変化等により変質することなく、長期間保存に耐え、維持管理が容易なものでなければならない。

1―2 消火器は一般通行者が容易に使用出来るものでなければならない。

1―3 前二項の条件から道路トンネルに設ける消火器は大型強化液式消火器(60l)および小型粉末式消火器(薬剤量6kg)の二種類とし、操作の方法は大型にあっては加圧用液体炭酸ガスの放出をバルブ、消火器の放出をノズル部分のレバーによるもの、小型にあっては単にノズル部分のレバーによるものとする。

1―4 消火器には「○○県」等道路管理機関名を大きく明示する。

2 配置

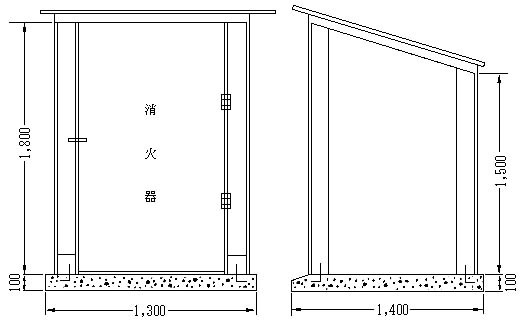

2―1 大型消火器はトンネル両坑口附近に格納庫を設けて格納する。

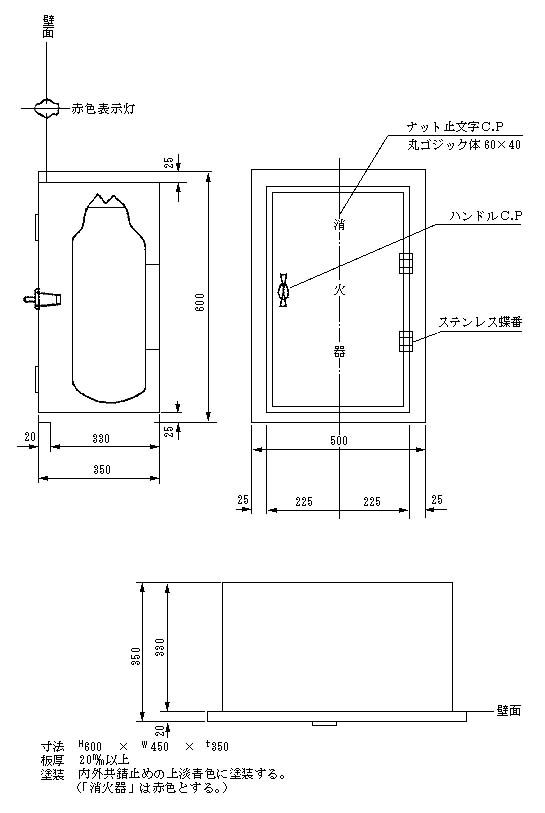

格納庫は白色で塗装し「消火器」と赤色で表示する。(図―6)

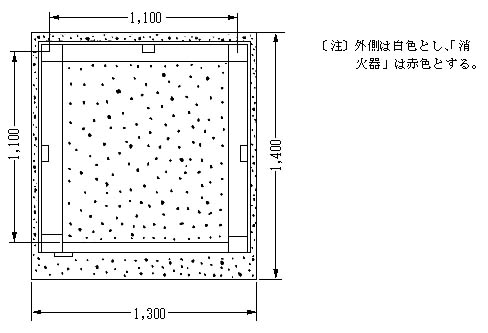

2―2 小型消火器はトンネル内の通報装置(発振機、押釦)の直近におくものとする。一般には防水のための格納箱を壁面に埋込みその中におく。格納箱の扉には赤色で「消火器」と表示する。(図―7)

2―3 格納庫および格納箱の扉は容易に開けることのできる構造でなければならない。

IV 消火栓(トンネル等級Aに設置)

1 構造

1―1 消火栓は日本工業規格および消防庁の規格に適合するものとするが、地域によって規格が異なることがあるので、その地方で用いている規格に合致させるよう特に留意しなければならない。

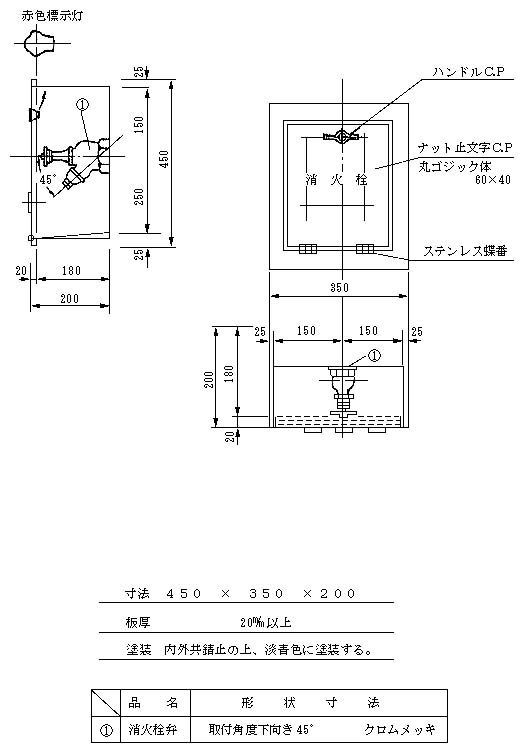

1―2 消火栓は消火栓箱内に設けるものとし、その構造等は図―8による。また、消火栓箱は原則として壁面に埋込むものとする。

1―3 消火栓箱の上部には、図―1に示す円型赤色の標示灯を設けるものとする。

2 消火栓の配置

2―1 消火栓はトンネルの片側に50m間隔に設置する。

2―2 消火栓弁中心の高さは路面上1mを標準とする。

3 ホース及びノズル

3―1 トンネル近傍に道路管理事務所等適当な機関がある場合には長さ20mのホースおよびノズルを常備しておくものとする。

4 その他

4―1 給水源が貯水池等となる場合には、必要に応じ、他の水源から給水ができるよう、両坑口附近に給水栓を設置するものとする。

図―1

発信機構造図

標示灯構造図

図―2

図―3 非常電話設置場所への誘導標示

図―4

受信機構造図

図―5

警報標示構造図

図―6 消火器格納庫標準図

図―7 消火器箱標準図

図―8 消火栓箱及び内装品標準図

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |