北海道開発局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県土木部長・各指定市土木局長あて

記

|

|

|

別添―1 道路交通法等の一部改正に伴う交通規制関係事務の運用について

(昭和四五年八月一八日)

(警察庁丙規発第四五号)

(各管区警察局長・警視総監・各道府県警察本部長・各方面本部長あて交通局長通達)

道路交通法(以下「法」という。)の一部を改正する法律(昭和四五年法律第八六号)、道路交通法施行令(以下「令」という。)の一部を改正する政令(昭和四五年政令第二二七号)、道路交通法施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する総理府令(昭和四五年総理府令第二八号)および道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「標識令」という。)の一部を改正する命令(昭和四五年総理府・建設省令第一号)の制定の趣旨および内容の概略については、さきに八月一七日付け警察庁乙交発第三号をもって通達があったところであるが、これらの改正法令の施行にあたり、交通規制関係事務については左記の点に留意して運用上遺憾のないようにされたい。

記

第1 自転車道等

法第二条第三号の二に定める自転車道であることを示す場合および法第七条第一項の規定に基づき二輪の自転車(側車付きのものおよび他の車両をけん引しているものを除く。以下同じ。)以外の車両および歩行者の通行を禁止しようとする場合の道路標識の設置等は次によるものとする。

1 規制基準

(1) 指定の方法

法第二条によると、「自転車道」とは「自転車の通行の用に供するため、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう」とあり、車道、歩道などと同様に構造的に明確に区分できることを前提にしているので、特に道路標識等の設置を要件としていない。しかし、実際には、いずれが車道か自転車道かあるいは歩道であるかを明確にすることが必要な場合も多いことを予想して自転車道であることを示す道路標識を新設した。

この標識は、道路管理者または都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)のいずれも設置できることとされている。

なお、「自転車専用道路」すなわち自転車道の整備等に関する法律(昭和四五年法律第一六号。以下「自転車道法」という。)第六条第一項にいう「市町村道であってもっぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路」は、それ自体独立した専用道路であって、一般道路の部分として区画された法第二条に定める「自転車道」に入らないので、法上の規制措置はない。このため、自転車専用道路について自転車以外の通行を禁止しようとすれば、法第七条第一項による二輪の自転車以外の車両および歩行者の通行の禁止制限措置によらざるを得ない。

(2) 通行方法

法第一六条第四項の規定により「自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道」であるから、自転車道における通行方法は当然一般原則(二方交通)に従うこととなる。しかし、道路の両側に自転車道が設けられ、かつ、自転車交通量が設計交通容量を超過するものと予想される自転車道などについては、一方通行とすることが可能である。

(注)

自転車道の設計交通容量は、一車線(一メートル)当たり二、〇〇〇台/時間とされているので、幅員二メートルの自転車道の場合は四、〇〇〇台/時間となる。

新道路構造令(案)では、自転車道および自転車歩行車道の幅は二メートル以上(やむを得ない場合は一・五メートル)とされている。

なお、道路管理者等の要望等により、自転車道に二輪の自転車以外の車両の通行を認めることが、交通の安全と円滑を図るため特に必要があると判断した場合は、そのつど、警察庁にその具体的措置等について事前に報告されたい。

2 表示の基準

自転車道であることを表示する場合または自転車専用道路について二輪の自転車以外の車両および歩行者の通行を禁止しようとする場合は、道路標識「自転車専用(325の2)」を設置するものとする。

第2 自転車の歩道通行等

法第一七条の三の規定に基づき、二輪の自転車が歩道を通行することができる区間を指定しようとする場合および自転車道法第六条第一項にいう「自転車歩行者専用道路」等について法第七条第一項の規定に基づき二輪の自転車以外の車両の通行を禁止しようとする場合の道路標識の設置等は次によるものとする。

1 規制基準

(1) 指定の方法

自転車道法第二条第三項第二号による「自転車及び歩行者の共通の用に供することを目的とする道路の部分(以下「自転車歩行者道」という。)」についても、自転車の歩道通行として取扱うこととする。また、同法第六条第一項にいう「自転車歩行者専用道路」(市町村道であって自転車及び歩行者の通行の用に供することを目的とするそれのみで独立した道路)については、法第七条第一項により二輪の自転車以外の車両の通行を禁止することによって、事実上、自転車歩行者専用道路としての効果を担保することとなる。

(2) 指定の基準

自転車の歩道通行区間を指定する場合は、歩行者の安全が確保され、かつ、自動車交通量が多いため、自転車の車道通行が危険と認められる区間であり、おおむね次の基準によるものとする。

(表中の歩道幅は歩道上の道路施設の占める部分を除く。)

(注) 歩道の交通容量は、一メートル幅当たり二、五〇〇人/時として、歩行者交通量と歩道幅を基礎においており、車道の交通量は考えていないので、これはおおよその基準とするほか、必要にしたがって、あくまで現場の交通実態に応じた措置をとることが必要である。

(3) 道路管理者との連絡協調

公安委員会が自転車の歩道通行区間を指定しようとするときは、当該歩道の管理者の意見をきかなければならないこととなっているが、歩道の改良(例えば歩道の切れ目の段落を滑らかにして自転車が歩道に上りやすくするなど。)等自転車の通行に適するような施設改良の問題もからむので、事前に十分連絡をとっておくこと。なお、今後道路管理者が新たに歩道を設置する場合も常に自転車の歩道通行の可否についてじゅうぶんに協議しておくこと。

2 表示の基準

(1) 自転車の歩道通行区間を指定する場合または二輪の自転車以外の車両の通行を禁止しようとする場合は、道路標識「自転車及び歩行者専用(325の3)」を設置するものとする。

(2) 歩道の状況により、ペイント等によって歩行者の通行する部分と自転車の通行する部分を区画する場合は、自転車は車道寄りとすること。

第3 進行方向別通行区分

法第三四条の二第一項の規定に基づき、車両通行帯について車両(軽車両を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向により通行の区分を指定しようとする場合の道路標識等の設置等は次によるものとする。

1 規制基準

(1) 指定の方法

進行方向別通行区分の指定は、交差点の手前からあらかじめ、直進車、左折車および右折車をそれぞれ分離し、交通の流れを整理して交通の安全と円滑を図るために設けられた規定であるが、従来、指導措置として指示標示(「進行方向(204)」)を用いていたのを交通規制として実施しようとするものである。規制区間は道路の状況により異なるが、交差点の手前おおむね五〇〜一〇〇メートルを基準とし、広幅員道路(一方通行路を含む。)の場合で交差点間の距離が比較的長い場合は一〇〇メートルをこえて規制してさしつかえないものとする。

(2) 進路変更禁止との関係

ア 進行方向別通行区分の指定を行なうときは、原則として進路変更禁止の規制にあわせて行なうこととする。

しかし、進路変更禁止指定区間は、当該通行区分の指定にしたがい通行するために行なう進路変更に必要な距離を、当該通行区分の指定区間から除いておくものとする。

(注) 進行方向別通行区分の規制予告は特に要件ではないので、当該規制区間を通行する車両は、進路変更禁止区間の始まりの地点に達するまでに、その通行すべき車両通行帯に移行しなければならないこととなる。

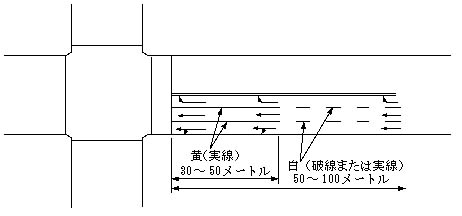

イ 進路変更禁止区間の指定は、交差点の手前三〇〜五〇メートルを原則とするが、交差点間の距離が比較的長い場合は五〇メートルをこえて規制してさしつかえないものとする。

(3) 道路管理者との連絡協調

進行方向別通行区分の規制を実施するに際しては、交差点の手前の附近における左折車線または右折車線部分の拡幅等道路改良を伴うものや、方向別案内標識の整備が必要と考えられる場合が多いので、事前に道路管理者と十分連絡をとること。

なお、今後道路管理者が中央分離帯を設置する場合は、右折車線が確保されるよう十分に配意すること。

2 表示の基準

(1) 進行方向別通行区分を指定しようとする場合は、道路標示(「進行方向別通行区分(110)」)を設置することを原則とし、必要により道路標識(「進行方向別通行区分(327の2―A〜D)」)を設置するものとする。

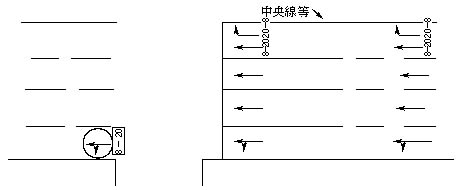

(2) 道路標識を設置する場合、原則として「進行方向別通行区分(327の2―A)」はオーバー・ハング方式、「進行方向別通行区分」(327の4―B〜D)」はオーバー・ヘッド方式によるものとする。(図例(1)参照)

(3) 道路標示による場合の矢印の位置は、当該指定区間の前面および区間内の必要な地点とするが、交差点の直前における「終り」の標示は特にしないものとする。(図例(2)参照)

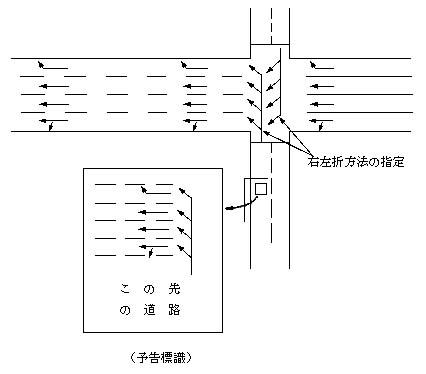

3 予告表示

幹線道路等広幅員道路において、進行方向別通行区分を指定した場合は、当該道路と交差する関連道路についても予告表示が必要な場合があろう。(図例(3)参照)この場合は指示標識の「規制予告(409)」を活用する。

4 従来の標示等との関係

(1) 現行の「進行方向(204)」を使って、指導で交差点手前の交通整理を行なっている場所については、原則として、そのまま規制に切替えるものとする。

(2) 上記(1)の措置をとることが適当でないものについては、左折または右折専用車線に設けられている矢印標示に直進矢印を加えるなどの措置を講ずること。

(3) 上記いずれの措置もとれない場合は、正規の手続きが完了するまでの間、従来どおり指導標示とするより方法がないので取締りの対象としないよう特に現場警察官に指導することが必要である。その場合、規制に切替えられるものは、「進路変更禁止制限(102の2)」を併設して、指導標示のものと区別することも考えられる。

(4) 時間を限って右折等を禁止している交差点の手前において、進行方向別通行区分を実施しなければならない場合にあっては、次の図例によることができる。

図例

(注) 図例の右折または直進を示す矢印は、併記することが困難な場合は、前後に分けて用いることができるものとする。

図例 (1) 道路標識の設置例

図例 (2) 道路標識の設置例

図例 (3) 予告標識の設置例

第4 進路変更の禁止制限

法第二六条の二第一項の規定に基づき、車両通行帯の設けられた道路の区間を指定し、当該道路の区間において車両がその通行している車両通行帯以外の車両通行帯を通行することを禁止し、または制限しようとする場合の道路標示の設置等は次によるものとする。

1 規制基準

進路変更の禁止制限は、車両がその進路を大きく変えることによって生じる危険または交通の円滑の阻害を防止するために設けられた規定であるが、次のような場合に指定を行なう。

1) 交差点の手前において、進行方向による通行区分の指定と併用する場合

2) 横断歩道の手前における進路変更を禁止する場合

3) 道路のわん曲部、トンネル内等進路変更そのものが危険な場所である場合

4) 立体交差箇所の分岐点での割り込みを防止するため、その分岐点のあらかじめ手前から分離しておく必要がある場合

なお、禁止とは左右両側の通行帯いずれにも移動することを禁止することで、制限とは、たとえば右の通行帯に移動することは禁止されるが、左の通行帯に移動することは禁止しない場合等を指す。

2 表示の基準

(1) 進路変更の禁止制限の区間を指定しようとする場合は、道路標示(「進路変更禁止制限(102の2)」)を設置するものとする。

(2) 並列している車両通行帯の双方からの進路変更を禁止する場合は、車両通行帯境界線の上に黄線を引き、一方のみからの進路変更を禁止する場合は、進路の変更を禁止する側の車両通行帯境界線の内側に黄線を引くものとする。

(注) 現在、横断歩道の手前三〇メートルの地点から横断歩道までの間、追越し禁止の標示を行なっているが、中央線にのみ黄線を設置しているものはそのままでよいとしても、車線境界線の内側に設置しているものは、通行している車線から右側の車線へ進路を変更することを禁止するが、左側の車線へ進路を変更することができる意味をもつこととなる。したがって、従来の追越し禁止標示をそのままいかして両方向からの進路変更禁止の標示を行なうには、車線境界線の上に追加標示することが必要である。

なお、黄線と並べて設置する白色の車両通行帯境界線は、原則として破線とすること。

第5 右左折の方法

法第三四条第一項、第二項又は第四項の規定に基づき、車両が交差点において左折又は右折するときに通行しなければならない部分を指定しようとする場合の道路標示の設置等は次によるものとする。

1 規制基準

現行の規制標示のうち、「右折外小まわり(110)」、「右折内小まわり及び右折外小まわり(111)」および指示標示のうち「中心点(210)」を廃止し、これを改正後の規制標示の「右左折の方法(111)」の例示として復活することとし、中心部分をゼブラ模様とするとともに、その大きさの制限を廃止した。したがって、現在、指示標示で行なっている「中心点」は規制標示にきりかわるため、ゼブラ模様とするほか、公安委員会の指定(告示)が必要となる。また、「右折外小まわり」および「右折内小まわり及び右折外小まわり」の標示を行なっているところは、中心部をゼブラ模様とするほか、公安委員会の指定(告示)替えが必要となる。

2 表示の基準

(1) 車両が交差点において左折又は右折するときに通行しなければならない部分を指定しようとする場合は、道路標示(右左折の方法(111))を設置するものとする。

(2) 「右左折の方法(111)」には、五種類の方法が例示して示されているが、これを仮に右よりA、B、C、D、Eと略称する。Aは従来の指示標示の「中心点」にゼブラ模様を配したものであるが、今回の改正で、これも規制標示の一つとしたため、交差点の物理的中央に限らず、公安委員会の指定した部分を通行することを意味するようになった。BおよびCについては、従来の規制標示をそのままうけついだものであるが、標示の意味はAと同様である。DおよびEは今回新設したものであるが、Dは、単独またはA〜Cとの組合せによって使用することが可能であり、Eは幹線一方通行路と交差する交差点などにおいて使用するタイプである。もちろんこれらの記号は例示であるが、おおむね、この五つのタイプの応用(中心部の形状を変更する等)で交差点処理が可能と考えられるので、これ以外の記号は使用しないこと。

(3) 従来の標示との関係

従来の標示と改正後の標示を区別するため、ゼブラ模様を採用したものであるが、正規のもの以外はなるべく路面に標示しないことが望ましいので、「中心点」の標示のうち必要なものは、規制標示に切り替えていくものとする。特に残す必要のないものは、消滅するまで放置しておいても法律上特に問題となる点はない。しかし、「右折外小まわり」および「右折内小まわり及び右折外小まわり」については、原則として「右左折の方法(111)」に切替えるものとする。

第6 信号の意味

令および規制の改正に伴い、信号の意味改正および信号に関する規定の整備を図ったが、その主な内容は次のとおりである。

なお、信号の意味改正に伴い、事故防止を図るため、信号機の全赤改良をいっそう促進されたい。

1 注意信号の意味

注意信号が表示されたときの車両等の位置と停止すべき位置についての表現を簡明にするとともに注意信号が表示されたときの位置が停止すべき位置に近接しているため急制動をかける等安全に停止することができない場合は交差点等の直前で停止しなくてもよいこととされた。したがって交差点に入っている車両等の規定は削除された。

なお、停止(赤)信号の意味も、交差点の手前にある車両等に対してのみ意味をもたせ、すでに交差点に入っている車両等に対する意味をもたないことを明確化した。

2 歩行者用信号機の意味の新設

人の形の信号を有する信号機(いわゆる「歩行者用灯器」)の意味を定め、法的根拠をもたせたものであるが、従来、これに併設していた総理府令に定める標示(歩行者専用)は必要がなくなった。

3 その他

(1) 令第二条第三項の改正は、「歩行者若しくは車両又は特定の車両」を「特定の交通」に改め、同条第四項の新設により、専用信号機による信号の意味が表示されている特定の交通は、他の信号に従ってはならないことを明確にしたものである。

(2) 規則第三条の二の改正は、「車両又は特定の車両」を「車両又は路面電車」に改め、「特定の車両」を除いたのは、別記様式第1の2が当該車両のみ見やすくするのではなく、他の車両からも見えることが必要であるという意味で改正されたもので、「路面電車」を加えたのも同様の趣旨である。

第7 その他

1 中央線

「進路変更禁止制限(102の2)」を採用する場所または多車線道路においては、中央線が従来の一本線では不明確な場合が予想されるところから、必要により中央線に二本線を用いることができることとした。また、これに伴い区画線である「車道中央線(101)」も同様に改正した。

2 公安委員会の告示方法

公安委員会による規制は、かならずしも告示を要件とはしていないが、その一例を示すと次のとおりである。

○車両通行帯の設定、進行方向別通行区分および進路変更禁止

○車両(軽車両を除く。)の右左折の方法の指定

3 その他

マイクロバスが大型乗用自動車に含まれることになったのに伴い、道路標識「大型乗用自動車通行止め(306)」の意味を改正し、乗車定員三〇人以上のものに限ることとしたので、従来の規制の実態と変らないこととなるが、告示では、「大型乗用自動車」の意味を「乗車定員三〇人以上のものに限る。」旨の改正が必要となろう。

なお、大型乗用自動車の略称を三通りに使い分けができることとしたほか、いわゆる軽自動車の略称「軽」の意味について規定を整備した。

4 その他

(1) 令第二条第三項の改正は、「歩行者若しくは車両又は特定の車両」を「特定の交通」に改め、同条第四項の新設により、専用信号機による信号の意味が表示されている特定の交通は、他の信号に従ってはならないことを明確にしたものである。

(2) 規則第三条の二の改正は、「車両又は特定の車両」を「車両又は路面電車」に改め、「特定の車両」を除いたのは、別記様式第一の二が当該車両のみ見やすくするのではなく、他の車両からも見えることが必要であるという意味で改正されたもので、「路面電車」を加えたのも同様の趣旨である。

|

|

|

|

別添―2 道路交通法等の一部改正に伴う交通規制関係事務の運用について

(昭和四五年八月二四日)

(警察庁交通局交通規制課長事務連絡)

みだしのことについては、すでに八月一八日付け警察庁丙規発第四五号で通達されたところであるが、次の点について補足するので運用上遺憾のないようにされたい。

1 自転車の歩道通行等について

自転車の歩道通行区間を指定する場合の基準の中で、自転車交通量を示しているが、これは自転車道の場合の交通容量(時速二〇km、車頭間隔一〇mとして二、〇〇〇台/時間)をそのまま適用してあるが、都市内の歩道を通行する場合は、時速一〇kmを下回ると考えられるので、表中の自転車交通量は五〇パーセント減を基準とされたい。(区分四の歩行者交通量は「二、五〇〇以上」の誤り。)

2 進行方向別通行区分について

進行方向別通行区分を指定する場合の表示の基準の中で「必要により道路標識を設置する」場合とは、次のような場合等が考えられる。

1) 左折または右折専用の通行区分を指定するとき(ただし道路構造上左折または右折専用車線であることが明らかな場所を除く。)

2) 左折または右折する車両が通行すべき通行帯を二以上指定しようとするとき。

3) その他交通量が多く、道路標示の視認性が悪い道路の区間。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |