北海道開発建設部長・沖縄総合事務局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県知事・土木部長・九大市土木局長・本州四国連絡橋公団工務部長 参考送付先 日本道路公団技術部長・首都高速道路公団保全施設部長・阪神高速道路公団保全部長あて

|

|

|

標識令の規定

|

標準値

|

|

|

|

|

|

|

1)

都市部の道路

|

2)地方部の道路及び自動車専用道路(3)を除く)

|

3)設計速度八〇km/h以上の自動車専用道路

|

|

車道中央線

(実線二本)

|

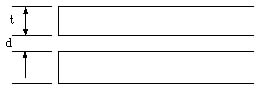

幅(t)

|

〇・一〇〜〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

|

|

実線間隔(d)

|

〇・一〇〜〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

|

車道中央線(実線一本)

|

幅(t)

|

〇・一五〜〇・二〇

|

〇・二〇

|

〇・二〇

|

〇・二〇

|

|

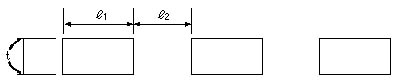

車道中央線

(破線)

|

長さ

(l1)

|

三・〇〇〜一〇・〇〇

|

五・〇〇

|

五・〇〇

|

五・〇〇

|

|

|

間隔

(l2)

|

l1

|

五・〇〇

|

五・〇〇

|

五・〇〇

|

|

|

幅(t)

|

〇・一二〜〇・一五

|

〇・一五

(〇・一二)

|

〇・一五

|

〇・一五

|

|

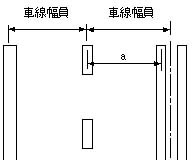

車線境界線

(実線)

|

幅(t)

|

〇・一〇〜〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

|

車線境界線

(破線)

|

長さ

(l1)

|

三・〇〇〜一〇・〇〇

|

六・〇〇

(五・〇〇)

|

六・〇〇

(五・〇〇)

|

八・〇〇

|

|

|

間隔

(l2)

|

(一・〇〜二・〇)

l1

|

九・〇〇

(五・〇〇)

|

九・〇〇

(五・〇〇)

|

一二・〇〇

|

|

|

幅(t)

|

〇・一〇〜〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

〇・一五

|

|

車道外側線

|

幅(t)

|

〇・一五〜〇・二〇

|

〇・一五

|

〇・一五

|

〇・二〇

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |