道路局企画課長から各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各政令市担当局長あて

|

|

|

別添 駐車場設計・施工指針

駐車場設計施工指針 目次

第1編 総則

1.1 目的

1.2 適用の範囲

第2編 計画編

第1章 調査

1.1 駐車場整備の基本的考え方

1.2 都市における駐車場整備のマスタープランの作成

1.3 重点地区整備計画の作成

1.4 交通アセスメントの実施

第2章 基本計画

2.1 基本計画

2.2 駐車場形式

2.3 配置計画

2.3.1 動線計画

2.3.2 駐車室

2.3.3 歩行者用通路

2.3.4 入出庫口

2.3.5 利用者の出入口

2.3.6 サービス施設

2.3.7 管理用施設

2.4 構造一般

2.4.1 設計対象車両

2.4.2 駐車ます

2.4.3 天井の有効高さ

2.4.4 車路の幅員

2.4.5 車路の勾配

2.4.6 車路の内法半径

2.4.7 車路、車室の路面

2.4.8 柱、車止め等

2.4.9 階段

2.4.10 給排気塔

2.4.11 土被り

2.5 身体障害者等に対する配慮

2.6 防災計画

2.7 防犯設備

2.8 案内標示

2.9 安全設備

2.10 修景

2.11 維持管理用施設

第3編 設計編

第1章 一般

1.1 適用の範囲

1.2 用語の定義

第2章 本体構造物の設計

2.1 荷重

2.1.1 荷重の種類

2.1.2 死荷重

2.1.3 活荷重

2.1.4 土圧

2.1.5 水圧

2.1.6 揚圧力

2.1.7 地震の影響

2.1.8 施工時の荷重

2.1.9 地盤変動の影響

2.1.10 その他の荷重

2.1.11 荷重の組合せ

2.2 使用材料

2.2.1 使用材料

2.2.2 設計計算に用いる物理定数

2.3 許容応力度および使用材料

2.3.1 コンクリートの許容応力度

2.3.2 鉄筋の許容応力度

2.3.3 構造用鋼材の許容応力度

2.3.4 許容応力度の割増し

2.4 設計のための地盤定数

2.5 部材設計に関する一般事項

2.5.1 設計計算の基本

2.5.2 構造モデルと解析方法

2.5.3 曲げモーメントおよび軸方向力が作用する鉄筋コンクリート部材の設計

2.5.4 せん断力が作用する鉄筋コンクリート部材の設計

2.6 部材の設計

2.6.1 ラーメン

2.6.2 スラブ

2.6.3 はり

2.6.4 柱

2.6.5 壁

2.6.6 構造壁

2.6.7 フラットスラブ

2.7 一般構造細目

2.7.1 鉄筋のかぶり

2.7.2 鉄筋のあき

2.7.3 鉄筋の定着

2.7.4 鉄筋の継手

2.7.5 鉄筋の曲げ形状

2.7.6 継手構造

2.7.7 防水

2.8 基礎の設計

2.8.1 基礎形式の選定

2.8.2 浮上りに対する検討

2.8.3 沈下に対する検討

2.8.4 直接基礎

2.8.5 杭基礎

2.9 各部の仕上げ

2.9.1 壁、天井仕上げ

2.9.2 床面仕上げ

第3章 耐震設計

3.1 耐震設計の基本方針

3.2 耐震設計上考慮すべき荷重および設計条件

3.2.1 耐震設計上考慮すべき荷重

3.2.2 地震の影響

3.2.3 慣性力

3.2.4 地震時土圧

3.2.5 地震時周面せん断力

3.2.6 耐震設計上の地盤種別

3.2.7 地震時地盤ばね定数

3.3 地盤の液状化の検討

3.3.1 一般

3.3.2 液状化に対する抵抗率を算出する必要がある土層

3.4 耐震計算

3.5 液状化による浮上りに対する検討および対策

3.5.1 一般

3.5.2 浮き上りに対する検討

3.5.3 液状化対策

3.6 動的解析による照査

3.6.1 動的解析手法及び動的解析モデル

3.6.2 動的解析に用いる入力地震動

3.6.3 安全性の照査

第4章 設備設計

4.1 設計一般

4.2 駐車場管制設備

4.3 昇降設備

4.4 照明設備

4.5 受変電設備

4.6 配電設備

4.7 自家発電設備

4.8 換気・排煙設備

4.8.1 換気設備

4.8.2 排煙設備

4.9 給水設備

4.10 排水設備

4.11 防災・消火設備

4.12 安全設備

4.13 中央監視設備

4.14 機械式駐車装置

第4編 施工編

第1章 一般

1.1 適用の範囲

第2章 施工計画

2.1 施工計画の立案

2.2 施工計画書の内容

2.3 施工計画の変更

第1編 総則

1.1 目的

本指針は自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の整備に関する一般的技術指針を定め、その合理的な計画、設計および施工に資することを目的とする。

1.2 適用の範囲

本指針は、駐車場を整備する場合に適用する。ただし、設計編、施工編それぞれの適用の範囲については各編に定めるところによるものとする。

第2編 計画編

第1章 調査

1.1 駐車場整備の基本的考え方

駐車場の整備は、安全かつ円滑、快適な道路交通環境を確保するための道路整備の一環として整備を進めるとともに、自動車がわが国の社会経済活動及び国民生活にとって必要不可欠な交通手段であることを認識し、都市圏全体の土地利用状況、都市計画、道路交通計画等との整合を図りながら、長期的、総合的な視点に立って整備を行う必要がある。

1.2 都市における駐車場整備のマスタープランの作成

都市における総合的、計画的な駐車場整備を図るため、駐車問題への対応の基本方針の作成、駐車場整備の目標量の設定、駐車場の整備推進方策の作成、重点的に整備する必要のある地区(以下「重点地区」という。)の選定を行うものとする。

1.3 重点地区整備計画の作成

重点地区における計画的、効率的な駐車場整備を図るため、重点地区における駐車場とその利用実態等を把握するとともに、将来の駐車需要に対応した重点地区整備計画を作成するものとする。

1.4 交通アセスメントの実施

大規模な駐車場の整備にあたっては、周辺道路の交通に及ぼす影響を予測・評価し、必要に応じて駐車場の規模、配置等の計画の変更や駐車場整備に併せた道路の整備を行うものとする。

第2章 基本計画

2.1 基本計画

駐車場の基本計画は、重点地区整備計画との整合を図りつつ、周辺の道路状況、交通状況、土地利用状況、工費等を総合的に考慮して策定するものとする。

2.2 駐車場形式

駐車場形式は、自走式、機械式および自走機械併用式のそれぞれの特徴、確保可能な用地の広さ、周辺の土地利用状況、駐車需要、工費等を総合的に考慮して選定するものとする。

2.3 配置計画

2.3.1 動線計画

動線計画は、自動車の交通動線、利用者の歩行動線、駐車場管理上の動線を考慮し、相互の動線の交錯が少なく、安全で円滑な利用が可能になるように行うものとする。

2.3.2 駐車室

駐車室の形状と配置は、駐車場の平面形状、駐車する自動車の種類、駐車室の広さと車路の幅員、柱割り、利用者の利便性などを総合的に考慮して適切に計画するものとする。

2.3.3 歩行者用通路

歩行者用通路は、駐車場内での歩行者の安全に配慮し、必要に応じて設けるものとする。

2.3.4 入出庫口

駐車場の入出庫口は、周辺の道路状況・交通状況・土地利用状況等を考慮の上、歩行者の安全と周辺道路の交通流への影響が少なく、かつ円滑な出入りが可能となるよう配慮して計画するものとする。

2.3.5 利用者の出入口

出入口は、利用者の動線および利便性を考慮し、道路、広場、公園等に通じるところに設置するものとする。なお、出入口の構造は、風雨等が侵入しにくいよう、必要に応じて屋根および側壁等を設けるものとする。

2.3.6 サービス施設

利用者の利便を図るため、必要に応じてサービス施設を設けるものとする。

2.3.7 管理用施設

駐車場には、必要に応じて管理用施設を設けるものとする。

2.4 構造一般

2.4.1 設計対象車両

駐車場の設計の対象とする自動車は、以下の車種に分類する。

軽自動車

小型乗用車

普通乗用車

小型貨物車

大型貨物車およびバス

この車種の中から設計対象車両を選定して、駐車場の幾何構造設計を行うものとする。

2.4.2 駐車ます

駐車ますの大きさは、設計対象車両に応じて、表―2.4.1に示す値以上とすることを原則とする。

表―2.4.1 駐車ますの大きさ

〔単位:m〕

2.4.3 天井の有効高さ

天井の有効高さは、設計対象車両に応じて車路では、表―2.4.2の左欄に示す値以上、車室では右欄に示す値以上とすることを原則とする。

表―2.4.2 天井の有効高さ

〔単位:m〕

2.4.4 車路の幅員

(1) 車室に面した車路の幅員

駐車ますに車両を駐車させるための後退・転回等が行なわれる車路(以下「車室に面した車路」という)の幅員は、表―2.4.3の左欄に示す値を確保することが望ましいが、空間の制約等によりやむを得ない場合には、右欄に示す値まで縮小することができる。

表―2.4.3 車室に面した車路の幅員

〔単位:m〕

(2) 車室に面していない車路の幅員

車両の後退・転回等が行なわれることなく、車両の通行のみに用いられる車路(以下「車室に面していない車路」という)の幅員は、表―2.4.4に示す値以上の幅員を確保するものとする。

表―2.4.4 車室に面していない車路の幅員

〔単位:m〕

2.4.5 車路の勾配

車路の縦断勾配は12%以下とすることが望ましいが、普通乗用車以下の車両を対象とする場合で、やむを得ない場合は17%まで増すことができるものとする。

なお、縦断勾配の変化する箇所では、必要に応じ勾配のすり付けを行うものとする。

2.4.6 車路の内法半径

車路の内法半径は、設計対象車両に応じて、表―2.4.5に示す値以上とすることを原則とする。

表―2.4.5 車路の内法半径

〔単位:m〕

2.4.7 車路、車室の路面

車路、車室の路面は、水たまりが生じないよう排水に留意し、斜路は特に滑り止めを考慮しなければならない。

2.4.8 柱、車止め等

駐車場内における柱等の構造は、車両の衝突等に対して十分安全なものでなければならない。また、必要に応じて車止め等を設け、車体の保護および躯体等の防護を図るものとする。

2.4.9 階段

階段の有効幅員、けあげ高および踏み幅は、表―2.4.6の左欄の値に従うことが望ましい。ただし、やむを得ない場合には、右欄の値とすることができるものとする。

表―2.4.6 階段の有効幅員、けあげ高、踏み幅

2.4.10 給排気塔

地下駐車場の給排気塔の計画に際しては、以下の点に留意するものとする。

(1) 給排気塔の配置場所は、中央分離帯、植樹帯、公園等を活用する場合があるが、換気ファンによる騒音等の影響が極力少なくなるように選定する。

(2) 給排気塔の平面形状および高さは、給排気量に基づいて、騒音および排気ガスの拡散などを考慮して決定する。

(3) 積雪寒冷地においては、積雪および吹雪により給排気塔の地上部換気口が閉塞されない構造とする。

2.4.11 土被り

地下駐車場の土被りは、地下埋設物の設置状況、地盤状況等を考慮して適切に設定するものとする。

2.5 身体障害者等に対する配慮

駐車場には身体障害者等の利用が可能な駐車ますおよび通路を設置するとともに、必要に応じエレベータ等を設置するものとする。

2.6 防災計画

防災施設は、建築基準法、消防法等関連法規に準拠するほか、公共施設として十分な安全性が確保できるよう配慮して計画するものとする。

2.7 防犯設備

駐車場の計画では、防犯について十分配慮する必要があり、必要に応じ非常警報装置、監視用カメラ等の設置および監視体制の確立を図るものとする。

2.8 案内標示

駐車場内及び駐車場周辺においては、利用者の利便を図るために、必要に応じ、案内標示を行うものとする。

2.9 安全設備

駐車場内においては自動車および歩行者の安全確保を図るため、区画線等により駐車ますを明示するとともに、必要に応じマーキング、反射鏡、監視用カメラ等の安全設備を設置するものとする。

2.10 修景

駐車場の修景にあたっては、周辺景観と調和するよう配慮するものとする。

また、利用者が駐車場を快適に利用することができるよう、内装・仕上げ、照明等に配慮するものとする。

2.11 維持管理用施設

安全かつ円滑な利用が行えるよう維持管理用施設を設置するものとする。

第3編 設計編

第1章 一般

1.1 適用の範囲

本編は、鉄筋コンクリート構造の地下駐車場の本体構造物の設計および設備設計に適用する。なお、本編に示されていない構造、工法および設備を用いる場合は別途検討しなければならない。

1.2 用語の定義

本編に使用する用語は、以下のように定義する。

(1) 地下駐車場本体

地下駐車場を構成する地下駐車場躯体および基礎の総称。

(2) 地下駐車場躯体

地下駐車場を構成する上床・中床・下床スラブ、柱、はり、壁、換気塔、斜路および出入口などの構造物の総称。

(3) 構造壁

地震荷重の作用方向に対して面内となる壁で、壁の周囲4辺の内、少なくとも上下のはりを含む3辺を柱およびはりによって固定されたもの。

(4) フラットスラブ

はりを介さず、直接鉄筋コンクリート柱に緊結された二方向以上の配筋をもつ鉄筋コンクリートスラブで、柱頭または柱頭と支板のあるもの。

(5) 柱列線

フラットスラブにおいて、柱中心を結ぶ線。

(6) 柱列帯

フラットスラブにおいて、柱列線から0.25lxまたは0.25lyの幅の部分。

(7) 柱間帯

フラットスラブにおいて、柱列帯で挟まれた0.5lxまたは0.5lyの幅の部分。

(8) 土留め

止水を目的としないで掘削にともなう地山の崩壊を防止する仮設構造物。

(9) 締切り

止水と土留めの両方を目的とする仮設構造物。

(10) 山留め

土留めおよび締切りの総称で、地下駐車場の築造にともなう開削工事において、周辺地盤の崩壊を防止する目的で用いられる仮設構造物。

(11) 弾塑性地盤を仮定した山留め解析法

根入れ部地盤を弾塑性床とし、切ばりにより弾性支持されたはり理論により、山留めの応力および変形を算出する解析法。

(12) 仮想支店地盤を仮定した山留め解析法

切ばりおよび受働側地盤の仮想支点により支持された単純ばりに、見かけの土圧を作用させて山留めの応力を求める解析法。

(13) 速度応答スペクトル

地震力が作用した場合、固有周期に応じて表層地盤の応答速度が求まるように、固有周期と応答速度の関係を表したもの。

(14) 応答変位法

地盤変位に基づく地震時土圧、慣性力、地震時周面せん断力を構造物に作用させて地震時の断面力を算定する方法。

(15) 慣性力

物体の重量と設計震度の積で与えられる力。

(16) 地震時周面せん断力

地下構造物の外周面に作用するせん断力で、地震時の地震のせん断ひずみに応じて作用する力。

(17) 地震時土圧

地震時の地盤変位に基づいて算出する土圧。

(18) 基盤面

耐震設計上振動するとみなす地盤の下に存在する十分堅固な地盤の上面。

(19) 液状化

地震動による間隙水圧の急激な上昇により、飽和した砂質土層がせん断強度を失い、土の構造に崩壊が生じる現象。

(20) 幹線

受配電設備から分電盤に至る部分。

(21) 外気給気

外気を必要量導入して、給気(換気)を行うこと。

(22) 全体換気方式

1つのゾーンを全体的に換気する給排気方式。

(23) 集中監視制御

対象となる施設のすべての機器等を一括して監視し、制御する形態。

第2章 本体構造物の設計

2.1 荷重

2.1.1 荷重の種類

地下駐車場本体の設計にあたっては、以下の荷重を考慮するものとする。

(1) 死荷重 (2) 活荷重 (3) 土圧 (4) 水圧

(5) 揚圧力 (6) 地震の影響 (7) 施工時の荷重

(8) 地盤変動の影響 (9) その他の荷重

2.1.2 死荷重

死荷重の算出には、実重量を用いることを原則とする。ただし、一般には表―2.1.1に示す単位体積重量を用いてもよい。

表―2.1.1 材料の単位体積重量

(単位:tf/m3)

2.1.3 活荷重

(1) 地下駐車場内部に作用する活荷重

1) 自動車荷重

地下駐車場内の車路および車室に作用する自動車荷重は、実況に応じて定めるものとする。ただし、特に自動車荷重を算定しないときには、550kgf/m2とすることができる。

2) 群集荷重

地下駐車場内に併設する歩行者専用通路に作用する群集荷重は、500kgf/m2する。

(2) 地上部に作用する活荷重

1) 自動車荷重

自動車荷重は、T―20荷重を土中に45度に分布させるものとし、車道部に適用することを原則とする。なお、TT―43荷重の適用路線にあっては、TT―43荷重についても考慮するものとする。

2) 衝撃

自動車荷重による衝撃係数は、表―2.1.2に示す値とする。

表―2.1.2 自動車荷重による衝撃係数

3) 群集荷重

道路歩道部および公園部に作用する群集荷重は、500kgf/m2とする。

2.1.4 土圧

(1) 鉛直土圧

地下駐車場躯体の上面に作用する鉛直土圧は、式(2.1.1)により算出するものとする。

qv=γ・h1……(2.1.1)

(2) 水平土圧

地下駐車場躯体側面の任意点に作用する水平土圧は、式(2.1.2)により算出するものとする。

qh=Ko(γ・h+qo)……(2.1.2)

ここに、

qv:鉛直土圧(tf/m2)

qh:水平土圧(tf/m2)

qo:地表部に作用する等分布荷重(tf/m2)(=1.0tf/m2)

γ:土の単位体積重量で、地下水位以下では水中単位体積重量(tf/m3)

hl:土かぶり厚(m)

h:地表面下の任意の深さ(m)

Ko:静止土圧係数

2.1.5 水圧

(1) 地下駐車場躯体に作用する水圧は、式(2.1.3)より算出するものとする。

Pw=rw・hw……(2.1.3)

ここに、

Pw:地下水位面より深さhwにおける水圧(tf/m2)

rw:水の単位体積重量(tf/m3)

hw:地下水位面よりの深さ(m)

(2) 水位の変動が予想される場合には、最高水位と最低水位の2ケ−スで水圧を算出するものとする。

2.1.6 揚圧力

地下駐車場躯体底面に作用する揚圧力は、式(2.1.3)により算出するものとする。

2.1.7 地震の影響

地震の影響については、第3章によるものとする。

2.1.8 施工時の荷重

地下駐車場躯体施工時の完成時と異なる荷重が作用する場合には、その影響を考慮するものとする。

2.1.9 地盤変動の影響

地下駐車場躯体完成後、基礎地盤の圧密沈下などによる地盤変動が予想される場合には、この影響を考慮するものとする。

2.1.10 その他の荷重

(1) 温度変化および乾燥収縮の影響

地下駐車場躯体には、温度変化および乾燥収縮の影響は一般に考慮しなくてよい。

(2) 既設構造物、地下埋設物およびモニュメント等の影響

地下駐車場に近接して既設構造物がある場合や地下駐車場躯体の上に地下埋設物やモニュメントなどを設置する場合には、それらの影響を考慮するものとする。

(3) 衝突荷重

柱、柵等は必要に応じて衝突荷重を考慮するものとする。

2.1.11 荷重の組合せ

地下駐車場躯体の設計は、表―2.1.3に示す荷重の組合せについて行うものとする。

表―2.1.3 荷重の組合せ

○:必ず考慮する

△:実状に応じて考慮する

2.2 使用材料

2.2.1 使用材料

(1) コンクリート材料は以下に示す材料を用いることを標準とする。

1) セメントは原則としてJIS R 5210に適合する普通ボルトランドセメント、早強ボルトランドセメントおよびJIS R 5211に適合する高炉セメントとする。

2) 水は油、酸、塩類、有機物などの有害物を含んでいないものとする。

3) 細骨材は、清浄・強硬・耐久性で適当な粒度をもち、ごみ、泥、有機不純物、塩分などを有害量含んでいてはならない。

4) 粗骨材は、清浄・強硬・耐久性で、適当な粒度をもち、薄い石片・有機不純物・塩分などを有害量含んでいてはならない。

5) 混和材としては、JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」に示されたAE剤、減水剤、AE減水剤を用いるものとする。

(2) 鋼材は表―2.2.1に示す規格に適合するものを標準とする。

表―2.2.1 標準とする鋼材

2.2.2 設計計算に用いる物理定数

(1) コンクリート

設計計算に用いるコンクリートの物理定数は以下のとおりとする。

1) コンクリートのヤング係数は、表―2.2.2に示す値とする。

表―2.2.2 コンクリートのヤング係数(kgf/cm2)

2) コンクリートのせん断弾性係数は式(2.2.1)により算出するものとする。

Gc=Ec/2.3……(2.2.1)

ここに、

Gc:コンクリートのせん断弾性係数(kgf/cm2)

Ec:コンクリートのヤング係数(kgf/cm2)

(2) 鋼材

設計計算に用いる鋼材の物理定数の値は表―2.2.3に示す値とする。

表―2.2.3 設計計算に用いる鋼材の物理定数

2.3 許容応力度および使用材料

2.3.1 コンクリートの許容応力度

(1) 大気中で施工する鉄筋コンクリート部材

1) コンクリートの許容圧縮応力度および許容せん断応力度は、表―2.3.1に示す値とする。

表―2.3.1 コンクリートの許容圧縮応力度および許容せん断応力度

(kgf/cm2)

2) コンクリートの許容付着応力度は、直径51mm以下の鉄筋に対して表―2.3.2に示す値によるのを原則とする。

表―2.3.2 コンクリートの許容付着応力度(kgf/cm2)

3) コンクリートの許容支圧応力度は、式(2.3.1)により算出するものとする。

σba=(0.25+0.05(Ac/Ab))σck……(2.3.1)

ただし、σba≦0.5 σck

ここに、

σba:コンクリート許容支圧応力度(kgf/cm2)

Ac:局部載荷の場合のコンクリート面の全断面積(cm2)

Ab:局部載荷の場合の支圧を受けるコンクリート面の面積(cm2)

σck:コンクリートの設計基準強度(kgf/cm2)

4) 深礎杭のように大気中で施工する場所打ち杭に用いるコンクリートの許容応力度は、施工性を考慮し表―2.3.1および表―2.3.2に示す値の90%とする。

(2) 水中で施工する場所打ち杭のコンクリート

水中で施工する場所打ち杭のコンクリートの許容応力度は、表―2.3.3に示す値とする。ただし、コンクリートの配合は単位セメント量350kgf/cm3以上、水セメント比55%以下、スランプ15〜21cmを原則とする。

表―2.3.3 水中で施工する場所打ち杭のコンクリートの許容応力度

(kgf/cm2)

(3) 既製コンクリート杭

RC、PC、PHC杭のコンクリートの許容応力度は、表―2.3.4に示す値とする。また、地震の影響(EQ)を考慮するときのPC杭およびPHC杭のコンクリートの許容曲げ引張応力度については、表―2.3.5に示す値とする。

表―2.3.4 RC、PC、PHC杭のコンクリートの許容応力度(kgf/cm2)

表―2.3.5 地震の影響を考慮するときのPC杭およびPHC杭のコンクリートの許容曲げ引張応力度(kgf/cm2)

2.3.2 鉄筋の許容応力度

(1) 鉄筋の許容応力度は、直径51mm以下の鉄筋に対して表―2.3.6に示す値とする。

表―2.3.6 鉄筋の許容応力度(kgf/cm2)

(2) ガス圧接継手の許容応力度は、十分な管理を行う場合、母材の許容応力度と同等としてよい。

(3) 溶接継手、機械式継手、スリーブ継手などの継手強度は、使用条件を考慮した試験を行って定めるものとする。

(4) 鉄筋と他の鋼材とのアーク溶接によるすみ肉溶接部の許容せん断応力度は、表―2.3.7に示す値とする。

表―2.3.7 アーク溶接によるすみ肉溶接部の許容せん断応力度(kgf/cm2)

ただし、鉄筋よりも強度の劣る鋼材と接合する場合の許容せん断応力度は、鋼材の許容せん断応力度を用いるものとする。

2.3.3 構造用鋼材の許容応力度

構造用鋼材の母材部および溶接部の許容応力度は、表―2.3.8に示す値とする。ただし、圧縮応力度および鋼管のせん断応力度については座屈を考慮しない場合の値である。また、強度の異なる鋼材を接合する場合は強度の低い鋼材に対する値を用いるものとする。

表―2.3.8 構造用鋼材の許容応力度(kgf/cm2)

2.3.4 許容応力度の割増し

荷重の組合せによる許容応力度は、2.3.1〜2.3.3に規定する許容応力度の荷重の組合せに応じて表―2.3.9に示す割増し係数を乗じた値とする。

表―2.3.9 許容応力度の割増し係数

ただし、常時荷重の組合せでその他の荷重のうち温度変化を考慮する場合の割増し係数は1.15、また、衝突荷重を考慮する場合の割増し係数は1.5とする。

2.4 設計のための地盤定数

地下駐車場躯体および仮設構造物の設計に用いる地盤の諸定数は、地盤調査および土質試験に基づき定めるのを原則とする。

2.5 部材設計に関する一般事項

2.5.1 設計計算の基本

(1) 地下駐車場躯体の断面力および応力度は、ラーメン構造を基本とし、スラブ、はり、柱、壁、フラットスラブおよびこれらの組合せからなる構造モデルを仮定して、算出するものとする。

(2) 部材の設計に用いる断面力は、部材を弾性体とし、弾性理論により算出するものとする。

(3) 部材の設計は、許容応力度法により行うものとする。

2.5.2 構造モデルと解析方法

(1) 構造モデル

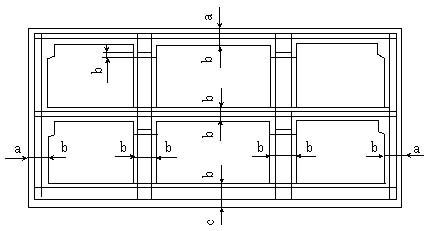

1) 版桁構造

1) 短手方向には、スラブ、側壁および柱で構成されるラーメン構造としてモデル化する。

2) 長手方向には、縦桁、側壁および柱で構成されるラーメン構造としてモデル化する。

3) 構造モデルの軸線位置は、スラブ、側壁、縦桁および柱の図心とする。

2) はり柱構造

1) 短手方向、長手方向とも大ばりと柱で構成されるラーメン構造としてモデル化する。

2) 小ばりは、大ばりとの交点を支点としたはりとしてモデル化する。

3) スラブははりによって支持されているものとしてモデル化する。

4) 側壁は、大ばりおよび柱によって四辺を固定されたスラブとしてモデル化する。

5) はりと柱は、剛結とする。

6) 構造モデルの軸線位置は、大ばりおよび柱の図心とする。

7) はりおよび柱の剛性の算出にあたってはスラブの影響を考慮しない。

3) フラットスラブ構造

1) 短手方向、長手方向ともフラットスラブと柱で構成されるラーメン構造としてモデル化する。

2) 側壁は、フラットスラブと柱で四辺を固定されたスラブとしてモデル化する。

3) フラットスラブと柱は、剛結とする。

4) 構造モデルの軸線位置は、フラットスラブおよび柱の図心とする。

(2) 構造壁のモデル化

構造壁を設ける場合には、適切に力学特性をモデル化し、上記(1)の構造モデルに取り入れて設計しなければならない。

(3) 荷重の作用方法

構造モデルには、2.1.11に規定する地下駐車場躯体に最も不利な影響を与える荷重の組合せを選択して作用させるものとする。

2.5.3 曲げモーメントおよび軸方向力が作用する鉄筋コンクリート部材の設計

鉄筋コンクリート部材断面に生じるコンクリートおよび鉄筋の応力度については、以下の規定により算出するものとする。

(1) 維ひずみは、中立軸からの距離に比例する。

(2) コンクリートの引張強度は無視する。

(3) 鉄筋とコンクリートのヤング係数比は、15とする。

2.5.4 せん断力が作用する鉄筋コンクリート部材の設計

(1) せん断力に対する照査

1) コンクリートのみでせん断力を負担する場合、平均せん断応力度τmは、2.3に規定する許容応力度τa1を超えてはならない。

2) 斜引張鉄筋と協同してせん断力を負担する場合、平均せん断応力度τmは、2.3に規定する許容応力度τa2を超えてはならない。

(2) 平均せん断応力度

鉄筋コンクリート部材断面に生じるコンクリートの平均せん断応力度は、式(2.5.1)により算出するものとする。

τm=Sh/b・d……(2.5.1)

ここに、

τm:部材断面に生じるコンクリートの平均せん断応力度(kgf/cm2)

Sh:部材の有効高の変化の影響を考慮したせん断力(kgf)

Sh=S−M/d―(tanβ+tanγ)

S :部材断面に作用するせん断力(kgf)

M :部材断面に作用する曲げモーメント(kgf・cm)

d :部材断面の有効高(cm)(図―2.5.1参照)

b :部材断面幅(cm)

β :部材圧縮縁が部材軸方向となす角度(図―2.5.1参照)

γ :引張鋼材が部材軸方向となす角度 (図―2.5.1参照)

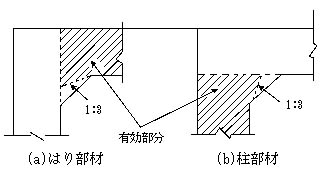

図―2.5.1 β、γおよびdのとり方

(3) 照査断面

ハンチのあるラーメン部材節点部におけるコンクリートの平均せん断応力度は、図2.5.2に示す断面に対して照査するものとする。

図―2.5.2 平均せん断応力度を照査する断面

(4) 斜引張鉄筋

コンクリートの平均せん断応力度が2.3に規定する許容応力度τa1を超える場合には、式(2.5.2)により算出される断面積以上の斜引張鉄筋を配置しなければならない。

なお、この場合は、斜引張鉄筋が負担するせん断力の1/2以上をスターラップで負担させるのを原則とする。

Aw=1.15sh′・a/σsa・d(sinθ+cosθ)……(2.5.2)

ΣSh′=Sh−Sc

ここに、

Aw :間隔aおよび角度θで配筋される斜引張鉄筋の断面積(cm2)

Sh′:間隔aおよび角度θで配筋される斜引張鉄筋が負担するせん断力(kgf)

ΣSh′:角度θが異なる斜引張鉄筋が負担するせん断力Shj′の合計(kgf)

Sh :部材の有効高が変化の影響を考慮したせん断力(kgf)

Sh=S−(M/d)(tanβ+tanγ)

S :部材断面に作用するせん断力(kgf)

M :部材断面に作用する曲げモーメント(kgf・cm)

Sc:コンクリートが負担するせん断力(kgf)

鉄筋コンクリート部材の場合 Sc=1/2・τa1・b.d

τa1:コンクリートのみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度(kgf・cm2)。ただし、荷重の組合せを考慮した許容応力度の割増しをしてはならない。

d :部材断面の有効高(cm)

b :部材断面幅(cm)

a :斜引張鉄筋の部材軸方向の間隔(cm)

θ :斜引張鉄筋の部材軸方向となす角度

β :部材圧縮縁が部材軸方向となす角度(図―2.5.1参照)

γ :引張鋼材が部材軸方向となす角度 (図―2.5.1参照)

σsa:斜引張鉄筋の許容引張応力度(kgf/cm2)

2.6 部材の設計

2.6.1 ラーメン

(1) 構造解析

1) 断面力を算出する場合のラーメンの軸線は、部材の図新に一致させることを原則とする。

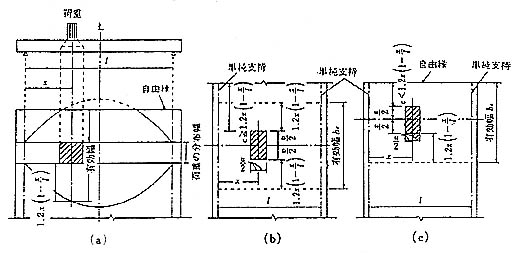

2) ラーメン部材節点部の断面算定に用いる正の設計曲げモーメントは、図―2.6.1に示すとおりとし、はり部材に対しては柱部材の前面まで、また、柱部材に対してははり部材の前面まで等高移動するものとし、ハンチによる曲げ剛性の変化や剛域の影響は無視して算出してよい。

図―2.6.1 部材端の設計曲げモーメント

3) ハンチのある場合、設計上有効な断面とみなす部分は、図―2.6.2に示すとおりとする。

図―2.6.2 有効部分

(2) 構造細目

1) 鉄筋の配置は、コンクリートの打継ぎを考慮して定めなければならない。

2) はりの構造細目は2.6.3の規定により、また、柱の構造細目は2.6.4の規定による。ただし、部材の接合部においては、3)、4)の規定を満足しなければならない。

3) はりの上下面から柱長辺の2倍以内の距離にある柱部分においては、帯鉄筋は直径13mm以上の鉄筋とし、帯鉄筋の間隔は10cm以下、帯鉄筋比は0.3%以上とする。

4) 柱の前面からはり高の2倍以内の距離にあるはり部分においては、スターラップは直径13mm以上の鉄筋とし、スターラップの間隔は20cm以下とし、スターラップの鉄筋比は0.3%以上とする。

5) 部材接合部およびその付近においては、原則として主鉄筋の継手を設けてはならない。

2.6.2 スラブ

(1) 構造解析

1) スラブの曲げモーメントおよびせん断力は、スラブの支持状態、スラブの形状、載荷状態などに応じて、原則として薄板理論により求めるものとする。

2) スラブに集中力が作用したり、スラブが一方向もしくは二方向スラブ、片持ちスラブの場合には、2.6.2(2)〜2.5.2(6)の規程にしたがって断面力を求めるものとする。

3) 形状が複雑な場合や、載荷状態が特殊な場合には、有限要素法あるいは差分法などの数値解析法を用いて断面力を求めるものとする。

4) 集中荷重の周囲あるいは支点の近傍においては、押し抜きせん断に対する検討を行うものとする。

(2) スパン

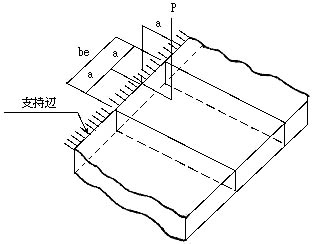

1) スラブが剛な壁またははりと一体的に造られている場合は、図―2.6.3(a)に示すように、壁またははりの前面間の距離をスパンとする。

2) スラブが剛な壁またははりと切り離されて支持されている場合には、図―2.6.3(b)に示すように、支持点の中心間隔もしくはスラブの純スパンにスラブ厚さを加えた値のいずれか小さい方の値とする。

図―2.6.3 スラブのスパン

(3) 集中荷重の分布幅

1) スラブに作用する集中荷重は図―2.6.4に示すように45°で分布すると仮定する。

2) 集中荷重の分布幅は、スラブの中間厚の位置における幅とし、式(2.6.1)、式(2.6.2)により算出するものとする。

b1=t1+2s+t……(2.6.1)

b2=t2+2s+t……(2.6.2)

図―2.6.4 集中荷重の分布幅

(4) 一方向スラブ

集中荷重を受ける単純支持された一方向スラブの単位幅あたりの最大曲げモーメントは、スラブを全スパンにわたり、式(2.6.3)、式(2.6.4)に示す有効幅beをもつはりとモデル化して算出してよい。

図―2.6.5 一方向スラブの有効幅

a) c≧1.2x(1−x/l)の場合(図―2.6.5(b)参照)

be=υ+2.4x(1−x/l) ……(2.6.3)

b) c<1.2x(1−x/l)の場合(図―2.6.5(c)参照)

be=c+υ+1.2x(1−x/l) ……(2.6.4)

ここに、c:集中荷重の分布幅の端からスラブ自由縁までの距離(cm)

x:集中荷重作用点から最も近い支点までの距離(cm)

l:スラブのスパン(cm)

u、υ:荷重の分布幅(cm)

(5) 二方向スラブ

短スパンと長スパンとの比が0.4以下の二方向スラブが等分布荷重を受ける場合は、荷重を短スパン方向だけで受けるものと仮定し、一方向スラブに近似して断面力を算出してよい。

有効幅は、式(3.6.3)、式(2.6.4)に準じて算出してよい。

(6) 片持スラブ

1) 集中荷重を受ける幅の広い片持スラブの単位幅あたりの最大曲げモーメントは、図―2.6.6に示すように、式(2.6.5)によって有効幅beとして算出してよい。

be=2・a……(2.6.5)

ここに

be:片持スラブの有効幅(cm)

a:支持辺と載荷点との距離(cm)

図―2.6.6 片持スラブの有効幅

2) 等分幅荷重を受ける片持スラブは、これを片持ばりと考えて、スパン方向の曲げモーメントを算出してよい。

(7) 構造細目

1) スラブの厚さは、20cm以上とする。

2) 鉄筋の直径は、13mm以上を標準とする。

3) 主鉄筋の中心間隔は、125mmを標準とする。

配力鉄筋の中心間隔は、200mmを標準とする。

4) 二方向スラブの用心鉄筋は、図―2.6.7による。

図―2.6.7 二方向スラブの隅の用心鉄筋

2.6.3 はり

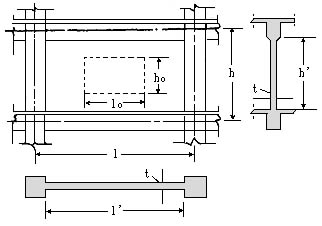

(1) スパン

はり柱構造における小ばりなどラーメン解析を行わないはりの計算に用いるスパンは、次の規定による。

1) 単純ばりのスパンは、支承の中心間距離もしくは図―2.6.8(a)に示すように、はりの純スパンにスパン中央におけるスラブの厚さを加えた値のいずれか小さい方の値とする。

2) はりが剛な壁またははりと一体に造られている場合は、図―2.6.8(b)に示すように、純スパンをスパンとする。

3) 連続ばりのスパンは、支承の中心間距離もしくは図―2.6.8(c)に示すように、はりの純スパンにスパン中央におけるスラブの厚さを加えた値のいずれか小さい方の値とする。

図―2.6.8 はりのスパン

(2) T形ばりの圧縮突縁の有効幅

1) 曲げモーメントに対するT形ばりの圧縮突縁の有効幅beは、式(2.6.6)および式(2.6.7)により求める。

1) 両側にスラブがある場合

be=bw+2(bs+l/8)……(2.6.6)

ただし、beは両側のスラブの中心線間の距離を上回ってはならない。

2) 片側にスラブがある場合

be=bw+bl+bs+l/8……(2.6.7)

ただし、beはスラブの純スパンの1/2にblを加えた距離を上回ってはならない。

ここに、be:T形ばりの圧縮突縁の有効幅(cm)

l:単純ばりの場合はスパン(cm)、連続ばりの場合は反曲点間距離(cm)、片持ばりの場合は純スパンの2倍とする。

bs:ハンチ部の有効幅(cm)。ただし、ハンチ高を上回ってはならない。

bw:T形ばりの腹部幅(cm)

bl:スラブの張り出し長さ(cm)

図―2.6.9 T形ばりの圧縮突縁の有効幅

(3) 構造細目

1) はり部材の軸方向引張主鉄筋の断面積は、式(2.6.8)によるものとする。

Ast≧0.005b・d……(2.6.8)

ここに、

Ast:軸方向引張主鉄筋の断面積(cm2)

b :部材断面幅(cm)

d :部材断面の有効高(cm)

ただし、必要鉄筋断面積の4/3以上の鉄筋が配置される場合には、この規定によらなくてもよい。

2) 鉄筋の直径は、13mm以上を標準とする。

3) スターラップの間隔は、はりの有効高さの1/2以下かつ25cm以下とし、鉄筋比は0.2%以上とする。

2.6.4 柱

(1) 柱は、最も不利となるような軸力および曲げモーメントの組合せに対して設計するものとする。

(2) 構造細目

1) 柱の最小横寸法は、30cmを標準とする。

2) 軸方向鉄筋の直径は13mm以上、その数は4本以上とする。

3) 柱部材の軸方向鉄筋の断面積は、原則として式(2.6.9)により算出する範囲の値としなければならない。

0.008A≦As≦0.06A……(2.6.9)

ここに、

As:軸方向鉄筋の断面積(cm2)

A:柱の全断面積(cm2)

4) 帯鉄筋は、直径13mm以上の鉄筋とし、その間隔は部材断面の最小寸法の1/2以下、軸方向鉄筋の直径の12倍以下かつ15cm以下とするものとし、帯鉄筋比は0.2%以上とする。

2.6.5 壁

(1) 壁は、その形状および荷重の作用する方向によって、柱、スラブ、またははりに準じて設計するものとする。

(2) 土圧および水圧を受ける外壁は、柱に支持されている場合にはスラブ、壁のみで受ける場合にはラーメン部材あるいははりと考えて設計するものとする。

(3) 鉛直荷重を受ける壁は、長方形断面の柱と考えて設計するものとする。

(4) 構造細目

1) 外力が作用する壁の圧さは、20cm以上を標準とする。

2) 鉄筋の直径は、13mm以上を標準とする。

3) 主鉄筋の間隔は、125mmを標準とする。

2.6.6 構造壁

(1) 構造璧の条件

構造璧とは、地震荷重の作用方向に対して面内となる壁であり、壁の周囲4辺の内、少なくとも上下のはりを含む3辺を柱およびはりによって固定されていなければならない。ここで、固定されているとは、はり柱と鉄筋などで一体化されたものをいう。

(2) コンクリートの平均せん断応力度

面内に水平の荷重をうける耐震壁に生じるコンクリートの平均せん断応力度は、式(2.6.10)により求める。コンクリートの平均せん断応力度τmは、2.3.1に示すコンクリートの許容せん断応力度τa2を上回ってはならない。

τm=S/lb……(2.6.10)

ここで、τm:構造璧に生じるコンクリートの平均せん断応力度

(kgf/cm2)

l:構造璧の周辺の柱の中心間隔(cm)

b:構造璧の厚さ(cm)

S:構造璧に作用するせん断力(kgf)

(3) 斜引張鉄筋

式(2.6.11)で求めたコンクリートの平均せん断応力度τmが2.3.1に示すコンクリートの許容せん断応力度τalをこえる場合は、構造璧に式(2.6.11)で算出する斜引張鉄筋を水平方向および鉛直方向に配置する。

As=S/σsal′……(2.6.11)

ここに、As:1m当たりの斜引張鉄筋量(cm2/m)(複筋配置の場合は合計として考える。)ただし、As/b>1.2とときAs=1.2bを用いる。

S:構造璧に作用するせん断力(kgf)

σsa:鉄筋の許容引張応力度(kgf/cm2)

l′:構造璧の内法長さ(cm)

(4) 開口部

1) 構造璧の開口部の大きさは、式(2.6.12)を満足しなければならない。

√(holo/hl)≦0.4……(2.6.13)

ここで、l :柱中心間隔

h :はりの中心間隔

lo:開口部の長さ

ho:開口部の高さ

図―2.6.10 構造璧の開口部

2) 構造璧の開口周囲は、式(2.6.13)〜式(2.6.15)によって算出される開口隅角部の付加斜め張力および縁引力に対して安全であるように補強しなければならない。

開口隅角部の付加斜め張力

Td=ho+lo /2√(2l) Q…(2.6.13)

開口隅角部の鉛直縁引力

Tv=ho/2−(l−lo)Q……(2.6.14)

開口隅角部の付加斜め張力

Th=lo/2(h−ho)・(h/l)Q……(2.6.15)

ここで、S :構造璧に作用するせん断力(kgf/cm2)

l :構造璧周辺の柱中心間の距離(cm)

h :構造璧周辺のはり中心間の距離(cm)

lo:開口部の長さ(cm)

ho:開口部の高さ(cm)

(5) 構造細目

1) 構造璧の厚さは20cm以上、かつ構造璧の内法高さの1/30以上とする。

2) 構造璧のせん断補強鉄筋比は、直交する各方向に関しそれぞれ0.25%以上とし、複筋配置とする。

3) せん断補強鉄筋の直径は、13mm以上とし、間隔は30cm以下とする。

4) 開口周囲の補強筋の直径は、13mm以上とする。

5) 構造璧にとりつくはりの軸方向鉄筋の断面積は、2.6.3の規定に従うほか、式(2.6.16)によるものとする。

As≧0.008 b・h ……(2.6.16)

ここに、As:軸方向鉄筋の断面積(cm2)

b :部材断面積(cm)

h :部材断面の高さ(cm)

6) 構造璧にとりつく柱の軸方法鉄筋の断面積は、2.6.4の規定に従うものとする。

7) 構造璧にとりつくはりおよび柱の寸法は、式(2.6.17)、式(2.6.18)を満足するものとする。

A≧ st/2 ……(2.6.17)

D≧√(st/3)かつ2t ……(2.6.18)

ここで、A :はりおよび柱の断面積(cm2)

D :はりおよび柱の最小寸法(cm)

s :璧の短辺の長さ(cm)

t :璧の厚さ(cm)

2.6.7 フラットスラブ

(1) 構造解析

フラットスラブは、2.5.2で解析した断面力を用いて、スラブ面内の直交二方向のそれぞれについて柱列帯と柱間帯に分けて設計するものとする。

(2) スラブと柱の接合部付近の設計

スラブと柱の接合部では、押抜きせん断の検討を行わなければならない。

(3) 構造細目

1) スラブの厚さは、20cm以上とする。また、スラブの有効高さと大きい方のスパンとの比は、1/32以上とする。

21 柱の幅は、図―2.6.11に示すように、幅と同じ方向の柱中心間隔の1/20以上、かつ30cm以上とする。

2.7 一般構造細目

2.7.1 鉄筋のかぶり

鉄筋のかぶりは、表―2.7.1の示す値以上とし、かつ鉄筋の直径以上としなければならない。

表―2.7.1 鉄筋のかぶり(cm)

図―2.7.1 鉄筋のかぶり

2.7.2 鉄筋のあき

(1) 鉄筋のあきは、4cm以上かつ粗骨材の最大寸法の4/3倍以上としなければならない。

(2) 鉄筋のあきは、(1)項の規定によるほか、鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない。

ここに、c:鉄筋のあき

図―2.7.2 鉄筋のあき

2.7.3 鉄筋の定着

(1) 鉄筋の端部は、次の規定のいずれかの方法によりコンクリートに定着しなければならない。

1) コンクリート中に埋込み、鉄筋とコンクリートの付着により定着する。

2) コンクリート中に埋込み、フックをつけて定着する。

3) 定着板などを取りつけて機械的に定着する。

(2) 鉄筋とコンクリートの付着により定着する場合の定着長は、2.7.4(3)項および(4)項に規定する鉄筋の重ね継手長に等しい長さ以上とするものとする。

(3) フックをつけて引張鉄筋を定着する場合の定着長は、(2)項に規定する定着長の2/3以上とするものとする。また、フックをつけて圧縮鉄筋を定着する場合の定着長は(2)項の規定によるものとし、フックの効果を考慮してはならない。

(4) 正鉄筋は、計算上引張応力を受けなくなる点から部材の有効高に等しい長さだけのばして曲げ上げるか、またそのままのばして、圧縮部のコンクリートに定着することを原則とする。ただし、正鉄筋の本数の1/3以上は、曲げ上げずに支点を越えて圧縮部のコンクリートに定着しなければならない。

(5) 負鉄筋は、計算上引張応力を受ける必要がなくなる点から部材の有効高に等しい長さだけのばして曲げ下げるか、またそのままのばして圧縮部のコンクリートに定着することを原則とする。ただし、負鉄筋の1/3以上は、曲げ下げずに反曲点を越えて、支間の1/16以上で、かつ部材の有効高さに等しい長さ以上のばして定着しなければならない。

(6) 折曲げ鉄筋の端部は、所定のかぶりを確保した上で部材の上面あるいは下面にできる限り接近させ、さらにそれに平行に折曲げ、圧縮部コンクリートに定着することを原則とする。この場合には、フックをつけた異形棒鋼およびフックをつけない異形棒鋼の定着長は、それぞれ鉄筋の直径の10倍および15倍以上とするものとする。

(7) スターラップは、引張鉄筋を取り囲み、フックをつけて圧縮部のコンクリートに定着しなければならない。また、圧縮鉄筋がある場合は、引張鉄筋および圧縮鉄筋を取り囲み、原則としてフックをつけて圧縮部のコンクリートに定着するものとする。

(8) 帯鉄筋は、軸方向鉄筋を取り囲み、フックをつけて柱の内部のコンクリートに定着しなければならない。

(9) 柱のスラブなどの接合部における柱の軸方向鉄筋は、柱の断面がスラブなどに十分に伝達される長さだけのばし、フックをつけるなどにより定着するものとする。また、片持ちばりなどの固定部における鉄筋についても同様に十分な定着を行わなければならない。

2.7.4 鉄筋の継手

(1) 鉄筋の継ぐ場合は、鉄筋の種類、直径、応力状態、継手位置などを考慮して適切な継手を選ばなければならない。また、鉄筋の継手位置および継手方法は、設計図に示すことを原則とする。

(2) 鉄筋の継手位置は、原則として一断面に集中させてはならない。また、応力が大きい位置では、鉄筋の継手を設けないのが望ましい。

(3) 引張鉄筋に重ね継手を用いる場合の継手長は、式(2.7.1)により算出する継手長la以上、かつ、鉄筋の直径の20倍以上としなければならない。また、重ね継手部は、継手に直角に配置した2本以上の鉄筋で補強しなければならない。

la=σsa/4τoa・φ……(2.7.1)

ここに、ιa :付着応力度より算出する重ね継手長(cm)

σsa:鉄筋の許容引張応力度(kgf/cm2)

τoa:コンクリートの許容付着応力度(kgf/cm2)

φ :鉄筋の直径(cm)

(4) 圧縮鉄筋に重ね継手を用いる場合の継手長は、式(2.7.1)により算出する継手長laの80%以上、かつ、鉄筋の直径の20倍以上としなければならない。

(5) 十分な管理を行う場合は、ガス圧接継手を用いることができる。

(6) 引張鉄筋に、機械式継手、スリーブ継手、溶接継手などを用いる場合は、鉄筋の直径、応力状態、継手位置などを考慮して試験を行い、継手部の強度を定めるものとする。

2.7.5 鉄筋の曲げ形状

(1) 鉄筋のフックは次の規定によるものとする。

1) 鉄筋のフックには、半円形フック、直角フック、あるいは鋭角フックを用いるものとする。

2) 鉄筋のフックは、曲げ加工する部分の端部から次の値以上まっすぐにのばさなければならない。また、フックの曲げ半径は、(2)項の規定によるものとする。

(a) 半円形フック:鉄筋の直径の4倍または6cmのうち大きい値

(b) 直角フック :鉄筋の直径の12倍

(c) 鋭角フック :鉄筋の直径の6倍または6cmのうち大きい値

ここに φ:鉄筋の直径(cm)

γ:鉄筋の曲げ半径(cm)

図―2.7.3 鉄筋のフックの曲げ形状

(2) 鉄筋の曲げ半径は、次の規定によるものとする。なお、曲げ半径は曲げ加工される鉄筋の内側の半径とする。

1) 鉄筋のフックの曲げ半径は、表―2.7.2に示す値以上としなければならない。

2) スターラップおよび帯鉄筋の曲げ半径は、表―2.7.2に示す値以上としなければならない。

3) 折曲げ鉄筋の曲げ半径は、鉄筋の直径の5倍以上としなければならない。ただし、折曲げ鉄筋をコンクリート部材の側面から、鉄筋の直径の2倍に2cmを加えた距離(鉄筋の直径×2+2cm)以内の距離に配置する場合には、その曲げ半径は、鉄筋の直径の7.5倍以上としなければならない。

4) ラーメン構造の端節点部の外側に沿う鉄筋の曲げ半径は、鉄筋の直径の10倍以上としなければならない。

表―2.7.2 鉄筋の曲げ半径 (cm)

ここに φ:鉄筋の直径(cm)

ここに γ:鉄筋の曲げ半径(cm)

図―2.7.4 鉄筋の曲げ半径

2.7.6 継手構造

(1) 施工継手は、地下駐車場躯体の一体性および止水性を確保するとともに、外観を害しないように、施工性を考慮して設けるものとする。

(2) 地下駐車場躯体には可とう性継手を設けないことを原則とする。ただし、地盤変化部に設置される地下駐車場や、他の構造物を一体となるような箇所および地下駐車場躯体の大きな構造変化部については、不同沈下や地震時の変位を考慮して可とう性継手を設けるのが望ましい。

(3) 地下駐車場躯体は、季節的な温度の変動による伸縮、コンクリートの硬化収縮などの影響が大きい場合には、伸縮継手の必要性を検討するものとする。

2.7.7 防水

地下駐車場躯体には、原則として防水工を施し、地下水の浸透を防止するものとする。

2.8 基礎の設計

2.8.1 基礎形式の選定

地下駐車場では直接基礎を用いることを原則とする。ただし、躯体底面の地盤が軟弱で地下駐車場の機能に支障を来たすような沈下が予想される場合には、杭基礎や地盤改良工法などの検討を行うものとする。

2.8.2 浮上りに対する検討

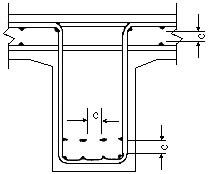

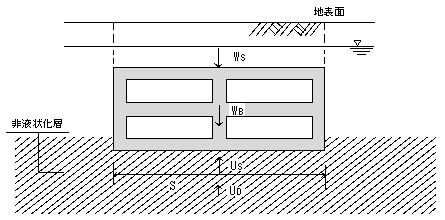

地下駐車場躯体に対しては、式(2.8.1)に基づいて浮上りに対する検討を行なうものとする。

FS=(WS+WB)/US……(2.8.1)

ここに、

FS:安全率

WS:上載土の重量 (tf)

WB:地下駐車場躯体の重量 (tf)

US:地下駐車場躯体底面に作用する静水圧による揚圧力(tf)

安全率FSは、1.1以上でなければならない。ただし、浸水の恐れがある箇所に地下駐車場を建設する場合には、地表面位置に地下水位を仮定して式(2.8.1)より算出した安全率が1.0を下回ってはならない。

2.8.3 沈下に対する検討

地盤が軟弱で、地下駐車場に沈下が生じる恐れがある場合には、沈下に対する検討を行うものとする。軟弱粘性土層の圧密沈下量Sは、式(2.8.2)より算出するものとする。

S=e0−e1/1+e0・H……(2.8.2)

ここに、

S :粘性土層における圧密沈下量(cm)

e0:深さzの層の初期間げき比

e1:深さzの層のP0+Δσzに対する間げき比

H :粘性土層の厚さ(cm)

Δσz:載荷荷重に基づく地盤内の深さzにおける鉛直応力の増分(kgf/cm2)

2.8.4 直接基礎

(1) 鉛直荷重に対しては地下駐車場の側面の摩擦抵抗は期待せず、地下駐車場躯体底面の鉛直地盤反力によって抵抗するものとする。

(2) 地下駐車場躯体底面における鉛直地盤反力度は、許容鉛直支持力度を超えてはならない。

(3) 圧密沈下に伴って地下駐車場躯体に生じる鉛直変位量は、地下駐車場の機能を損なわない範囲におさめるものとする。

2.8.5 杭基礎

(1) 地下駐車場躯体底面に作用する鉛直荷重は、全て杭によって支持するものとする。

(2) 杭頭部に作用する軸方向力は、杭の許容支持力を超えてはならない。

2.9 各部の仕上げ

2.9.1 壁、天井仕上げ

壁および天井は準不燃材料あるいは不燃材料を用いて仕上げるものとする。

2.9.2 床面仕上げ

床面は、自動車の走行と駐車の安全性を確保できるよう、すべりにくさ、耐摩耗性、耐水性、耐油性などを考慮して仕上げるものとする。

第3章 耐震設計

3.1 耐震設計の基本方針

(1) 耐震設計は、応答変位法を用いて許容応力度、許容支持力、安全率、またはこれらの組合せによって行うものとする。

(2) 応答変位法による耐震計算は、原則として地下駐車場の短手、長手の両方向について行うものとする。

(3) 周辺地盤が地震時に液状化する可能性がある場合には、地下駐車場躯体に対する影響を検討し、適切な対策をとるものとする。

(4) 応答変位法により耐震設計した地下駐車場のうち、地震時の挙動が複雑なものについては、動向解析により安全性を照査することが望ましい。

3.2 耐震設計上考慮すべき荷重および設計条件

3.2.1 耐震設計上考慮すべき荷重

耐震設計にあたっては、次の荷重を考慮するものとする。

(1) 死荷重

(2) 活荷重

(3) 土圧

(4) 水圧

(5) 揚圧力

(6) 地盤変位

(7) 地震の影響

3.2.2 地震の影響

地震の影響としては次の荷重を考慮するものとする。

(1) 構造物の重量に起因する慣性力

(2) 地震時土圧

(3) 地震時周面せん断力

(4) 過剰間隙水圧

3.2.3 慣性力

3.2.3.1 一般

(1) 慣性力は、構造物の重量に設計震度を乗じて求めるものとする。

(2) 設計水平震度は3.2.3.2の規定により算出するものとする。

(3) 設計鉛直震度は原則として考慮しないものとする。

3.2.3.2 設計水平震度

設計水平震度は、式(3.2.1)により算出するものとする。

Kh=Cz・CG・Cu・Khu……(3.2.1)

ここに、

Kh:設計水平震度(小数点以下2けたに丸める)

Khu:標準設計水平震度(0.2とする)

Cz:3.2.3.3に規定する地域別補正係数

CG :3.2.3.3に規定する地盤別補正係数

Cu :3.2.3.3に規定する深度別補正係数

3.2.3.3 設計水平震度の補正係数

(1) 地域別補正係数

地域別補正係数は、地域区分に応じて表―3.2.1の値とする。ただし、建設地点が地域区分の境界線上にある場合は、係数の大きい方をとるものとする。

表―3.2.1 地域別補正係数Cz

(2) 地盤別補正係数

地盤別補正係数は、表―3.2.3に示す耐震設計上の地盤の種別に応じて表―3.2.2に示す値とする。

表―3.2.2 地盤別補正係数CG

(3) 深度別補正係数

深度別補正係数は、地表面からの深さz(m)に応じて式(3.2.2)より算出するものとする。

Cu=1.0−0.015z……(3.2.2)

ここに、

z:地表面からの深さ(m)

ただし、Cuが0.5を下まわる場合は0.5とする。

3.2.4 地震時土圧

(1) 地盤と接する地下駐車場躯体の側壁には、地震時土圧を考慮するものとする。

(2) 地震時土圧は、原則として式(3.2.3)によって算出するものとする。

ここに、

p(z):地表面から深さz(m)における単位面積あたりの地震時土圧(tf/m2)

u(z):地表面から深さz(m)における地震時地盤変位(m)

KH:単位面積あたりの地震時地盤ばね定数で3.2.7の規定による(tf/m2)

z:地表面からの深さ(m)

zB:地表面から地下駐車場躯体底面までの深さ(m)

Sv:基盤面における速度応答スペクトル(m/s)

Svo:基盤面における標準速度応答スペクトルで表―3.2.1による。(m/s)

Cz:3.2.3.3に規定する地域別補正係数

Ts:表層地盤の固有周期(s)であり、式(3.2.3)による。

TG:地盤の特性値(s)で式(3.2.5)による。

表―3.2.1 標準速度応答スペクトル

単位(cm/sec)

3.2.5 地震時周面せん断力

(1) 地盤に接する地下駐車場躯体の外周面には、地震時周面せん断力を考慮するものとする。

(2) 地震時周面せん断力は、原則として式(3.2.4)によって算出するものとする。

τ=GD/πH・Sv・Ts・sin〔πz/2H〕……(3.2.4)

ここに、

τ :地表面から深さz(m)の位置における単位面積あたりの地震時周面せん断力(tf/m2)

Sv:基盤面における速度応答スペクトルであり、式(3.2.3)による(m/s)

GD:地盤の動的せん断変形係数(tf/m2)

Ts:3.2.4に規定する表層地盤の固有周期(s)

H :表層地盤の厚さ(m)

z :地表面からの深さ(m)

3.2.6 耐震設計上の地盤種別

耐震設計上の地盤種別は、原則として式(3.2.5)で算出される地盤の特性値TGをもとに、表―3.2.4により区別するものとする。地表面が基盤面と一致する場合は1種地盤とする。

……(3.2.5)

ここに、

TG:地盤の特性値(s)

Hi:i番目の地層の厚さ(m)

Vsi:i番目の地層の平均せん断弾性波速度(m/s)で、式(3.2.6)による。

N :標準貫入試験によるi番目の地層の平均N値

i :当地盤が地表から基盤面までn層に区分されるときの地表面からi番目の地層の番号。基盤面とは、粘性土層の場合はN値が25以上、砂質土質の場合はN値が50以上の地層の上面、もしくはせん断弾性波速度が300m/s程度以上の地層の上面をいう。

表―3.2.3 耐震設計上の地盤種別

3.2.7 地震時地盤ばね定数

地震時地盤ばね定数は、地形、地盤条件、地下駐車場の形状・寸法に基づき地震時に地盤に生じるひずみレベルを考慮して算出するものとする。

3.3 地盤の液状化の検討

3.3.1 一般

地下駐車場周辺が砂質土層から成る場合には、その地震時安定性を、3.3.2の規定により判定するものとする。

3.3.2 液状化に対する抵抗率を算出する必要がある土層

(1) 液状化に対する抵抗率を算出する必要がある土層

地下水位面が現地盤面から10m以内で、かつ現地盤面から20m以内の範囲における平均粒径D50が0.02mm以上2.0mm以下である飽和砂質土層は地震時に液状化の可能性があるため、(2)項によって液状化に対する抵抗率を算出しなければならない。

(2) 液状化に対する抵抗率の算出

液状化の判定を行う必要のある土層に対しては、液状化に対する抵抗率FLを式(3.3.1)により算出するものとする。

FL=R/L……(3.3.1)

R =R1+R2+R3……(3.3.2)

L =KS・σV/σ・V……(3.3.3)

R1=0.0882√(N/σ・V+0.7) ……(3.3.4)

R2={/0.19 (0.02mm≦D50≦0.05mm)/0.225 log10(0.35/D50)(0.05mm<D50≦0.6mm)/−0.05 (0.6mm<D50≦2.0mm)} (3.3.5)

R3={0.0 (0%≦FC≦40%)/0.004 FC−0.16 (40%<FC≦100%)} (3.3.6)

KS=CZ・CG・CU・KSO……(3.3.7)

σr={γt1hW+γt2(z−hW)}/10……(3.3.8)

σ′V={γt1hW +γ′t2(z−hW)}/10……(3.3.9)

ここに、

FL :液状化に対する抵抗率

R :動的せん断強度比

L :地震時せん断応力比

R1 :N値と有効上載圧σ′Vの関数で表される動的せん断強度比Rの第1項

R2 :平均粒径D50の関数で表される動的せん断強度比Rの第2項

R3 :細粒分含有率FCの関数で表される動的せん断強度比Rの第3項

KS :液状化の判定に用いる設計水平震度(小数点以下2けたに丸める)

σV :全上載圧(kgf/cm2)

σ′v:有効上載圧(kgf/cm2)

N :標準貫入試験から得られるN値

D50 :土の平均粒径(mm)

FC:細粒分含有率(%)(粒径74μm以下の土の質量百分率)

z :地表面からの深さ(m)

cz :表―3.2.1に規定する地域別補正係数

cG :表―3.2.2に規定する地盤別補正係数

cU :式(3.2.2)により算出する深度別補正係数

KSO :液状化の判定に用いる標準設計水平震度(0.15とする)

γti :地下水位面より浅い位置での土の単位重量(tf/m3)

γt2 :地下水位面より深い位置での土の単位重量(tf/3)

γ′t2:地下水位面より深い位置での土の有効単位重量(tf/3)

hW :地表面から地下水位面までの深さ(m)

3.4 耐震計算

応答変位法による耐震計算では3.2.1に規定する荷重を構造物に最も不利な応力、変位、その他の影響が生じるように作用させるものとする。

3.5 液状化による浮上りに対する検討および対策

3.5.1 一般

(1) 地下駐車場躯体底面以深の地盤が、3.3.2の規定により液状化に対する抵抗率FL≦1.0となる場合には、3.5.3の規定により液状化対策を講じるものとする。

(2) 地下駐車場躯体底面以深の地盤が3.3.2の規定により液状化に対する抵抗率FL>1.0となる場合でも、地下駐車場躯体以浅の地盤が3.3.2の規定により液状化に対する抵抗率を算出する必要がある土層と判定された場合には、3.5.2の規定により浮上りに対する検討を行い、必要に応じて3.5.3の規定により液状化対策を講じるものとする。

3.5.2 浮上りに対する検討

(1) 浮上りに対する検討は、地下駐車場躯体側面が3.3.2に規定する液状化に対する抵抗率を算出する必要がある土層に位置し、かつ、その土層以深の非液状化層へ地下駐車場躯体が根入れされている場合を対象に行うものとする。

(2) 浮上りに対する安全率FSは、式(3.5.1)により算出するものとする。

FS=WS+WB/US+UD ……(3.5.1)

ここに、

WS:上載土の全重量(tf)

WB:地下駐車場躯体の自重(tf)

US:地下駐車場躯体底面に作用する静水圧による揚圧力(tf)

UD:地下駐車場躯体底面に作用する過剰間げき水圧による揚圧力(tf)で(3)項の規定による。

図―3.5.1 液状化時における地下駐車場躯体への作用力

(3) 地下駐車場躯体底面に作用する過剰間げき水圧による揚圧力は、式(3.5.2)により算出するものとする。

UD=Δu・A=Lu・σ′V・Α……(3.5.2)

ここに、

Α :地下駐車場躯体の底面積(m2)

σ′V:地下駐車場躯体根入れ部の非液状化層の上面深さでの静水圧状態における有効上載圧(tf/m2)

Lu:過剰間隙水圧比〔Lu=Δu/σ′V〕で、液状化に対する抵抗率FLに応じて定める。

Δu:過剰間隙水圧(tf/m2)

(4) 浮上りに対する安全率FSは、1.0以上でなければならない。

3.5.3 液状化対策

(1) 液状化対策の選定は、効果の確実性、施工性、周辺環境に与える影響および経済性を十分考慮して行うものとする。

3.6 動的解析による照査

3.6.1 動的解析手法及び動的解析モデル

(1) 動的解析は、原則として応答スペクトル法により行うものとする。ただし時刻歴で地下駐車場の各部の挙動を把握することが必要となる場合は、時刻歴応答解析法を用いることができる。

(2) 動的解析では、地下駐車場の弾性域における動的特性を表現できる解析モデルを用いるものとする。地盤は、地震時に地盤に生じるひずみレベルを考慮した等価線形化手法によりモデル化するものとする。

3.6.2 動的解析に用いる入力地震動

(1) 応答スペクトル法に用いる加速度応答スペクトル

応答スペクトル法に用いる加速度応答スペクトルは、基盤面において与え、原則として、式(3.6.1)により算出するものとする。

S =cz・cD・SU……(3.6.1)

ここに、

S:応答スペクトル法に用いる加速度応答スペクトル(1gal単位に丸める)

cz:3.2.3.3に規定する地域別補正係数

cD:減衰定数別補正係数であり、モード減衰定数hiに応じて式(3.6.2)により算出するものとする。

cD=1.5/(40hi+1) + 0.5……(3.6.2)

SO:標準加速度応答スペクトル(gal)であり、各振動モードの固有周期T1に応じて表3.6.1の値とする。

表―3.6.1 標準加速度応答スペクトル

単位(gal)

(2) 時刻歴応答解析法に用いる地盤入力

時刻歴応答解析法に用いる地震入力としては、地盤条件や地下駐車場の動的特性等を考慮して、既往の強震記録の中から上記(1)に規定する応答スペクトル法に用いる加速度応答スペクトルSに近い特性を有する強震記録を選定するものとする。

3.6.3 安全性の照査

動的解析から得られた最大応力度等を、応答変位法による耐震設計に用いる許容応力度等を比較することにより、地下駐車場の安全性を照査するものとする。

第4章 設備設計

4.1 設計一般

地下駐車場の設備設計にあたっては、地下駐車場の基本計画、管理運営方法のほか構造条件、敷地条件、周辺環境を考慮して設計するものとする。

4.2 駐車場管制設備

地下駐車場の管制設備は、駐車場規模(駐車台数)、管制運営体制等を勘案のうえ、適切な方式を選定するものとする。

4.3 昇降設備

昇降設備の設計にあたっては、地下駐車場の規模、利用人数等に応じて適切な機種、構造、速度、速度制御方式および運転方式を選定するものとする。

また、昇降機械室および昇降路内が、適切な温度、湿度に保たれ騒音が発生しないようにするものとする。

4.4 照明設備

(1) 地下駐車場では、車路、車室、階段・通路および管理諸室等に照明設備を設けるものとする。必要な平均照度は原則として以下のとおりとする。

・車路 …… 75〜150 lx

・車室 …… 50〜100 lx

・機械駐車装置の出入口部…… 150〜300 lx

・階段・通路 …… 100〜250 lx

・管理諸室 …… 建築設備設計要領に準拠した照度

(2) 車路、車室、階段・通路および管理諸室には、非常用照明と必要に応じて保安用照明を設置するものとする。

(3) 光源は蛍光灯を標準とする。

4.5 受変電設備

受変電室の配置にあたっては、搬入口、搬入経路、引き込み位置、負荷中心および幹線の配線位置等を考慮するものとする。

また、高温・多湿となりやすい場所を避け、浸水、漏水および有毒ガスの侵入のおそれがない位置に配置するものとし、受変電室にはガス管、油管、水管を設けないものとする。特に直上階よりの漏水には留意が必要である。

4.6 配電設備

(1) 幹線は保守・点検が容易な経路を選定し、系統ごとに簡素に整理するものとする。

(2) 配線・配管方法は、施設場所の状況、経済性および信頼性を考慮して決定するものとする。

4.7 自家発電設備

地下駐車場では、防災用、保安用に必要な負荷に電力を供給できる出力の自家発電設備を設置するものとする。このとき、非常時の業務上、施設管理上必要な負荷も含めるものとする。

4.8 換気・排煙設備

4.8.1 換気設備

(1) 地下駐車場の車路、車室では、式(4.9.1)より算出される換気能力以上を有する換気装置を設置するものとする。

Q=10V……(4.9.1)

ここに、

Q:1時間あたりの換気能力(m3)

V:車路および車室の空積(m3)

なお、原則として給排気かつ外気給気方式とするとともに、排気量を給気量よりも多くし、排気ガスが停滞するおそれのある場所(出口の車路部分等)では給気口および排気口の配置に留意するものとする。

(2) 管理諸室のうち居室に対しては、排気ガスの流入を防止するため、原則として給気による全体換気方式を用いるものとする。給排気方式を用いる場合には給気量を排気量よりも多くしなければならない。

4.8.2 排煙設備

地下駐車場では、その構造、規模等に応じた排煙設備を設置するものとする。

4.9 給水設備

地下駐車場には、規模・構造に応じて飲料用・消火用の各受水槽をそれぞれ分離して設け、給水を行うものとする。

4.10 排水設備

(1) 地下駐車場には、汚水、雑排水および浸透水を排除するために排水設備を設けるものとする。

(2) 漏水量の算定は式(4.11.1)による。

Q1=C・A・F…… (4.11.1)

ここに、

Q1=漏水量(1/min)

C :単位表面積当たりの漏水量基準(1/min・m2)

A :地表面下の構築の表面積(m2)

F :安全率

(3) 雨水量の算定は式(4.11.2)による。

Q2=1/(3.6×106) ・C・I・A……(4.11.2)

ここに、

Q2:最大計画雨水流出量(m3/S)

C :流出係数(=0.95)

I :時間平均降雨強度(mm/h)

A :排水面積(m2)

4.11 防災・消火設備

地下駐車場では、構造や沿道条件等を考慮して以下のような防災および消火のための設備を設置するものとする。

1)警報設備

2)消火設備

3)連絡・通報設備

4)避難誘導設備

5)消火活動上必要な設備

6)防災センター

7)その他の設備

4.12 安全設備

地下駐車場では、構造や沿道条件を考慮して以下のような安全のための設備を設置するものとする。

1)CO・CO2検知設備

2)侵入監視設備

3)連絡用構内通報設備

4)防犯設備

5)ラジオ再放送設備

6)監視カメラ設備

4.13 中央監視設備

地下駐車場では、各設備の集中監視制御を行うために防災センターに中央監視設備を設けるものとする。中央監視設備は安全確実に動作し、保守・点検が容易なものとしなければならない。

4.14 機械式駐車装置

機械式駐車装置の設計にあたっては、車の管制、駐車場の管理運営方式等を勘案して適切に設計しなければならない。

第4編 施工編

第1章 一般

1.1 適用の範囲

本編は、主に鉄筋コンクリート構造の地下駐車場の工事における施工計画の作成および施工に適用する。なお、本編に示されていない特殊な工法を用いる場合は、別途検討しなければならない。

第2章 施工計画

2.1 施工計画の立案

施工計画の立案にあたっては以下の項目を検討するものとする。

(1) 現地の状況を踏まえた施工に必要な条件の調査、確認。

(2) 仮設備など工事に必要な施設の計画。

(3) 施工の順序、方法について安全性、経済性を考慮した技術的検討。

2.2 施工計画書の内容

工事概要、主要工事数量、安全管理方法、仮設備計画、施工方法、使用機械、施工管理方法、工程表、環境保全対策など施工に関する計画書を作成するものとする。

2.3 施工計画の変更

施工中に施工計画と差が生じた場合は、速やかに施工計画を実情に合わせて修正し、工事の安全及び品質を確保しなければならない。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |