北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各地方建設局長・各都道府県知事・各指定市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・本州四国連絡橋公団総裁あて

|

|

|

別添 立体横断施設技術基準

I 設置基準編

II 横断歩道橋編

III 地下横断歩道編

I 設置基準編

1 総則

1―1 目的

この基準は、立体横断施設の適切な設置を期するための技術的基準を定めることを目的とする。

1―2 立体横断施設の定義

立体横断施設とは、車道または鉄道もしくは軌道法による新設軌道(以下「鉄道」という。)の路面を横断する歩行者あるいは自転車利用者(以下「横断者」という。)を、単独に車道または鉄道から立体的に分離することにより、横断者の安全を確保することを目的とする施設をいう。

1―3 立体横断施設の種類

立体横断施設は、車道を横断する立体横断施設と鉄道を横断する立体横断施設の二種類に分類し、また、その設置の形式により、次の二種類に分類する。

(1) 横断歩道橋

横断者を道路または鉄道の面より上方に分離したもの。

(2) 地下横断歩道

横断者を道路または鉄道の面より下方に分離したもの。

2 設置基準

2―1 車道を横断する立体横断施設の設置基準

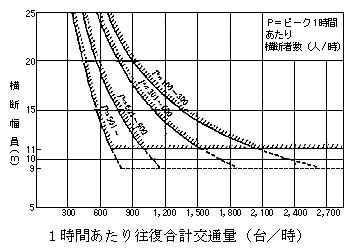

2―1―1 単路または信号機のない交差点に設置する立体横断施設

1 単路または信号機のない交差点において、ピーク1時間あたりの横断者の数が100人以上、かつ、その時間の道路の往復合計交通量と横断幅員が、それぞれピーク1時間あたり横断者数に応じ、図―1の斜線で示す範囲内(ただし、特別の場合にあっては点線で示す範囲内)にある場合には、必要に応じ立体横断施設を設置することができる。

1時間あたり往復合計交通量(台/時)

図―1

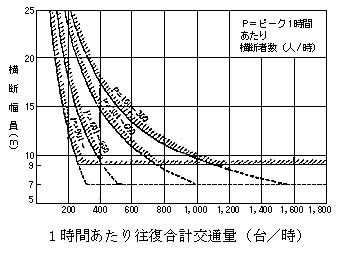

2 前項の立体横断施設で、特に学童(幼稚園児を含む)の横断を目的とする場合は、前項の規定にかかわらず図―2の斜線で示す範囲内(ただし、特別の場合にあっては点線で示す範囲内)にある場合には、必要に応じ設置することができる。

1時間あたり往復合計交通量(台/時)

図―2

3 単路または信号機のない交差点において、下記の各号のいずれかに該当する場合には、前2項の規定にかかわらず、必要に応じ立体横断施設を設置することができる。

(1) 横断者群が待機できる十分な幅員をもった中央分離帯または安全島を有しない車道部幅員25m以上の道路を横断する場合。

(2) 横断者数が常時極めて多い場合。

(3) 連続した高速走行が可能な道路を横断する場合。

(4) その他、立体交差の取付部付近、および踏切から200m以内の場所、または視距が道路構造令に定める値以下の場所等の特殊な場所で、横断者を自動車交通から完全に分離しなければ横断者の安全確保が困難な場合。

2―1―2 信号交差点に設置する立体横断施設

現に信号機が設置されている交差点において下記の各号のいずれかに該当する場合には、必要に応じ立体横断施設を設置することができる。

(1) 横断者が著しく多いか、または広幅員の信号交差点において横断者が横断を完了するのに相当の時間を要するため、危険が予想される場合。

(2) 右折および左折交通量が多い信号交差点において、右左折車による横断者の事故が多発するおそれのある場合。

(3) 車両交通のあい路となっている三差路または複雑な交差点で横断者にとって著しく危険と見なされる場合。

2―1―3 その他、立体横断施設を設置する場合

その他、現に横断者の事故が多発していること等により、特に必要と認められる場合には、立体横断施設を設置することができる。

2―2 鉄道を横断する立体横断施設の設置基準

踏切道の横断者が相当数あり、しかも踏切しゃ断時間が長く、かつ踏切横断距離が長いことにより、横断者の通行に著しい支障がある踏切道においては、必要に応じ鉄道を横断する立体横断施設を設置することができる。

3 設置要件

3―1 既存の路上横断施設との関連

立体横断施設の設置位置は、横断者と自動車の分離が促進されるように、既存の路上横断施設との関連を十分考慮して定めなければならない。

3―2 形式の選定

1 立体横断施設の形式の選定にあたっては、地形、沿道の土地利用状況および地下の利用状況、計画等を十分検討のうえ、最適な形式を選定しなければならない。

この場合に以下の各号のいずれかに該当し、しかも防犯上の問題がないと認められる場合には、地下横断歩道とすることが望ましい。

(1)地下横断歩道とした場合、横断歩道橋に比べて昇降高さがかなり低くできる場合。

(2) 住居地域および商業地域において、沿道条件等により横断歩道橋の設置が困難な場合、または、風致地区で特に景観を重視する場合。

(3) 地形的条件から地下横断歩道にすることが、横断歩道橋よりも適している場合。

(4) 積雪寒冷地域であって、特に冬期の積雪の激しい地域に立体横断施設を設置する場合。

3―3 横断者交通の処理

1 立体横断施設の線形は、横断者の主流に添ったものにすることが望ましい。また、出入口(昇降口)の位置および方向は、横断者の流れを考慮して決定しなければならない。

2 立体横断施設設置後の既設の歩道等の残存幅員は、原則として1.5m以上確保しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には、1.0mまで縮小することができる。

3―4 道路交通の安全に対する配慮

立体横断施設の設置にあたっては、走行する自動車の視距をさまたげる位置に出入口(昇降口)および橋脚等を設けてはならない。

II 横断歩道橋編

適用範囲

1 この編は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および重要な市町村道に設置する横断歩道橋の設計、施工および維持修繕に適用する。

2 I 設置基準編およびこの編に規定していない事項については、次の示方書等によるものとする。

道路橋示方書

道路橋下部構造設計指針

道路橋耐震設計指針

コンクリート標準示方書((社)土木学会制定)

2 設計一般

2―1 建築限界

横断歩道橋の建築限界は、図―1に示すとおりとする。

路上施設を設けるのに必要な部分を除いた横断歩道橋の幅員

図―1

2―2 幅員

1 横断歩道橋の階段、斜路および斜路付階段(以下II、III編において「階段等」という)以外の部分の幅員は、1.5m以上とし、自転車、乳母車、車椅子等の利用を考慮する場合の幅員は原則として2m以上とする。

2 横断歩道橋の階段等の幅員は表―1の左欄の値以上とするものとし、沿道の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には、右欄に掲げる値まで縮小することができる。

表―1

なお、斜路付階段の斜路部分の幅員は0.6mを標準とする。

2―3 形式

横断歩道橋の形式は、昇降高ができるだけ小さくなるよう、また周囲の環境との調和を十分考慮して選定しなければならない。

2―4 桁下高さ

横断歩道橋は、横断する道路の建築限界をおかしてはならない。また桁下高には、道路面の補修などを考慮して余裕高を見込むのがよい。

2―5 橋脚

橋脚の位置および構造は、自動車交通の視距等を考慮して選定しなければならない。自動車が衝突するおそれのある橋脚には、コンクリート壁等の強固な防護施設を設けることを原則とする。

2―6 基礎

基礎は、上部構造の規模、形式、地盤条件、地下埋設物の位置・構造および施工法等を考慮し適切な構造としなければならない。

2―7 昇降方式

1 横断歩道橋の昇降方式は、利用者が最も利用し易い形式を選定しなければならない。

2 歩行者のみを対象とする場合の昇降方式は、原則として階段とする。

3 自転車、乳母車、車椅子等の通行を考慮する場合は斜路を設けるものとする。ただし、自転車等の利用がかなりあり、地形の状況その他特別の理由により、斜路を設けられない場合においては斜路付階段を設けるものとする。

4 階段の勾配は50%を標準とし、斜路および斜路付階段の勾配は、それぞれ12%、25%をこえてはならない。

5 階段等で高さ3mを超える場合には、階段等の途中に踊り場を設けるものとする。

2―8 階段

階段のけあげ高および踏み幅は、表―2の左欄の値を標準とする。ただし、やむを得ない場合には、右欄の値をとることができる。なお、階段の勾配は、途中で変えてはならない。

表―2

2―9 踊り場

踊り場の踏み幅は、表―3の値以上とする。

表―3

2―10 手すり等

1 階段等および踊り場には手すりを設けるものとし、けあげ高が15cmより大きいまたは踏み幅が30cmより小さい階段で幅員が3mを超える場合には、その中間にも手すりを設けるものとする。

なお、冬期に圧雪、または凍結のおそれがある階段および斜路で幅員が3m以上ある場合には、中間にも手すりを設けることが望ましい。

2 身体障害者の利用の多い地域においては、階段等以外の部分にも手すりを設置することおよび盲人用誘導ブロック等を設置することが望ましい。

2―11 照明

横断歩道橋には下記により照明を設置するものとする。ただし、夜間の利用者が極めて少ない場合にはこれを省略することができる。

(1) 光源:けい光ランプまたはけい光水銀ランプ

(2) 照度:20lx以上

(3) 設置する灯具は、運行する自動車の運転者に悪影響を与えない構造とする。

2―12 たわみ

活荷重による主げたの最大たわみは、主げたの支間長の1/600を越えてはならない。

ただし利用者への影響について時に配慮を加えた場合には、支間長の1/400までとしてよい。

2―13 振動

活荷重による主げたの振動は、利用者に不快感を与えないものでなければならない。

2―14 色彩

横断歩道橋の色彩は、周囲の環境と調和するように十分考慮して選定しなければならない。

なお、交差点付近では信号とまぎらわしい色彩はさけなければならない。

2―15 占用物件

横断歩道橋には占用物件を添架しないことを原則とする。

3 荷重

3―1 荷重の種類

横断歩道橋の設計にあたっては、次の荷重を考慮するものとする。

(主荷重)

1 死荷重

2 活荷重

3 高欄に作用する水平力

(従荷重)

4 風荷重

5 温度変化の影響

6 地震の影響

(特殊荷重)

7 雪荷重

8 支点移動の影響

9 架設時荷重

10 衝突荷重

11 その他

3―2 荷重の組合せ

横断歩道橋の設計は、表―4の荷重の組合せのうち、もっとも不利な組合せについて行うものとする。

表―4

3―3 死荷重

死荷重の算出には表―5に示す単位体積重量を用いてよい。ただし、実重量の明らかな場合は、その値を用いるものとする。

表―5

3―4 活荷重

活荷重は次のとおりとする。

床および床組を設計する場合 500kg/m2

主げたを設計する場合 350kg/m2

ただし、地震の影響あるいは衝突荷重と組合せる場合の活荷重は100kg/m2とする。

3―5 高欄に作用する水平力

高欄は、その頂部に水平方向に250kg/m2の水平力が作用するものとして設計する。

この場合、許容応力度については割増しを行わない。

3―6 風荷重

風荷重は活荷重を載荷しない状態で考慮するものとし、その大きさは次の値を標準とする。

風上側上部工の有効鉛直投影面積に対して 200kg/m2

風下側上部工の有効鉛直投影面積に対して 100kg/m2

ただし、架橋条件等により特別に考慮しなければならない場合の風荷重は道路橋示方書I共通編の1、8、6風荷重の項に規定する風荷重の大きさとする。

3―7 温度変化の影響

設計に考慮する温度変化の影響は、橋の形式、立地条件、構造材料の性質等に応じて照査しなければならない。

一般に、温度の昇降は、鋼構造物においては、±30℃、コンクリート構造物においては、±15℃を標準とする。

3―8 地震の影響

地震の影響については「道路橋耐震設計指針」を適用するものとする。ただし、地震の影響は死荷重と100kg/m2の活荷重を受ける状態で考慮するものとする。

3―9 雪荷重

雪荷重を考慮する必要のある地方においては、活荷重を載荷する場合100kg/m2を標準とし、積雪がとくに多くて活荷重を載荷せず、雪荷重だけを載荷する場合には、架設地点の実情に応じて適切な値を定めるものとする。

3―10 支点移動の影響

不静定構造物において、地盤の圧密沈下等のため長期にわたり生じる支点の移動および回転の影響を考えなければならない場合には、その最終移動量を推定して断面力を算定しなければならない。

3―11 衝突荷重

自動車の衝突のおそれがある橋脚であって、衝突を防止するためのコンクリート壁等の強固な防護施設を設けることができない場合には、次の衝突荷重のいずれかが車道の路面から1.8mの高さに水平に働くとして設計を行なうものとする。

車道方向については 100t

車道と直角方向については 50t

3―12 可動支承の摩擦係数

可動支承に働く水平力の算定には表―6の摩擦係数を用いるものとする。

表―6 可動支承の摩擦係数

4 許容応力度および許容支持力

本節は第I編2 設置基準に基づき設置される横断歩道橋についてのみ適用する。

4―1 鋼材およびコンクリートの許容応力度

鋼材およびコンクリートの許容応力度は荷重の組合せに応じて、1、適用範囲に示す関連示方書に規定する(主荷重+主荷重に相当する特殊荷重)に対する許容応力度に表―7の割増し係数を乗じた値とするものとする。

表―7

4―2 基礎の許容支持力

1 直接基礎

直接基礎の鉛直方向許容支持力は極限支持力を表―8の安全率で除したものとする。

表―8

2 くい基礎

(1) くいの軸方向許容支持力

くい1本の軸方向許容支持力は地盤から決まるくいの軸方向極限支持力を表―9の安全率で除したものとする。ただし、この値はくい本体の軸方向許容圧縮力を越えないものとする。

表―9

(2) くいの軸直角方向許容支持力

くい1本の軸直角方向許容支持力は、くい各部に生じる応力度がくい本体材料の許容応力度を越えないように設計しなければならない。また、上部構造から決まるくい頭変位量に制限がある場合には、くい頭変位はこの値を越えてはならない。

(3) くいの軸方向許容引抜力

くい1本の軸方向許容引抜力は、地盤から決まるくいの極限引抜力を表―10の安全率で除したものとする。ただし、この値はくい体の材料から決まるくい本体の軸方向許容引張力を越えてはならない。

表―10

※ くいの引抜抵抗を考慮してはならない。

4―3 直接基礎の転倒および滑動に対する安定

1 転倒に対する安定

直接基礎の底面における荷重の作用位置は、基礎外縁端より測って常時においては底面幅の1/3、異常時においては1/6より内側になければならない。

2 滑動に対する安定

直接基礎の滑動に対する安全率は表―11のとおりとする。

表―11

5 構造細目

5―1 床版

床版は漏水がないような構造としなければならない。コンクリート床版とする場合には床版の最小厚さは、次のとおりとする。

鉄筋コンクリート床版 10cm

プレキヤスト鉄筋コンクリート床版 8cm

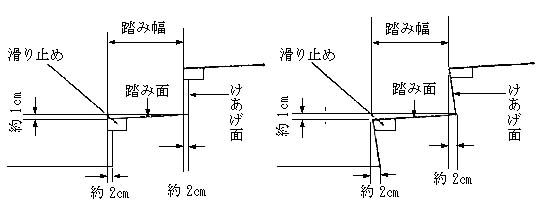

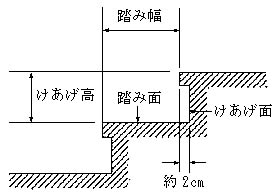

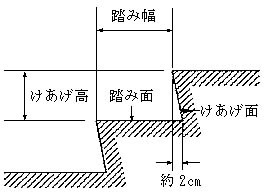

5―2 階段の踏み面およびけあげ面

階段の踏み面およびけあげ面は、すき間のない構造としなければならない。けあげ面は図―2のように引込ませ、踏み面の角には滑り止めを設けなければならない。また、排水のため、階段の両側に排水溝を設けるかあるいは踏み面に1/30程度の勾配をつけるのがよい。

図―2

5―3 路面

路面は舗装し、水たまりが生じないよう排水に留意し、斜路にはとくに滑り止めを考慮した舗装を選定しなければならない。

積雪地域においては必要に応じロードヒーティング等の防雪および凍結防止設備を設置することが望ましい。

5―4 地覆

路面の両側には、原則として高さ10cm以上の地覆またはこれに類するものを設けるものとする。

5―5 高欄

高欄は路面から1m以上の高さとし、危険のない構造としなければならない。笠木の幅は、10cm以上とするのがよい。

5―6 鋼材の最小厚

鋼材の最小厚さは、次のとおりとする。

主要部材 6mm

二次部材 4mm

ただし、密閉された鋼管などは、主要部材で4.5mm、二次部材で3.2mm、また、主げたと協働しない床版用材は、3.2mmとすることができる。高欄用材などは、この規定によらなくてもよい。

5―7 部材の細長比

部材の細長比は、表―12に示す値以下としなければならない。ただし、アイバーなどはこの限りでない。

けたの圧縮フランジの固定点間の距離は、フランジ幅の30倍以下としなければならない。

表―12

l=部材の長さ、r=部材断面の断面二次半径

5―8 部材の連結

主要部材の連結は、計算応力以上に対して設計し、かつ全強の75%以上の強度をもつように設計しなければならない。ただし、床組および二次部材の連結は、計算応力によって行うことができる。

部材の連結に用いるリベット、または高力ボルトは2本以上で連結しなければならない。

5―9 横構

主げた間には、上横構、下横構を設けるのを原則とする。鉄筋コンクリート床版あるいは鋼床版がけたと強固に連結されていて、けたの横倒れなどの変形に耐えられる場合には上横構を省略することができる。なお、支間が30m以下で強固な対傾構がある場合には、さらに下横構も省略することができる。

5―10 対傾構

橋の支点部には、原則として上横構に作用する全横荷重を支承に円滑に伝達することができる端対傾構(橋門構を含む)を設けるものとする。

5―11 アンカーボルト

アンカーボルトは直径の10倍以上の長さを下部構造中に固定しなければならない。

アンカーボルトの最小径は25mmとする。

5―12 安全施設

橋上からの投石、物品の落下などの防止のため適当な施設を設けるとともに、階段の出入口には、歩行者の安全のためガードレールなどの施設を設けるのがよい。

5―13 目かくし板等

横断歩道橋には、必要に応じ目かくし板、すそかくし板等を設けるものとする。

6 維持修繕

6―1 維持修繕

1 横断歩道橋は路面およびけた、高欄等を常に清浄な状態に保つよう清掃を行なわなければならない。

2 パトロールを適切な期間ごとに実施し、横断歩道橋のけたの状態、塗装、排水管、照明器具、目かくし板等について点検しなければならない。これらの点検により異常が認められた箇所は、修理しなければならない。

3 横断歩道橋が鋼構造物の場合には、適切な周期をもって塗装の塗り替えをしなければならない。

4 横断歩道橋のけた、高欄、柱等にビラ、ポスター等が不正に貼付されないように注意しなければならない。

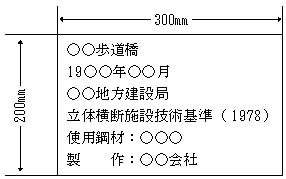

6―2 橋歴板

横断歩道橋には橋歴板を取り付けるのを原則とする。

橋歴板の寸法および記載事項は図―3によるものを標準とする。

図―3 橋歴板

III 地下横断歩道編

1 適用範囲

1 この編は、高速自動車国道、一般国道、都道府県および重要な市町村道に設置する地下横断歩道の設計、施工および維持修繕に適用する。

2 I 設置基準編およびこの編に規定していない事項については次の示方書等によるものとする。

道路橋示方書

道路橋下部構造設計指針

道路橋耐震設計指針

コンクリート標準示方書((社)土木学会制定)

2 設計一般

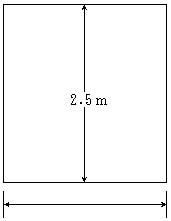

2―1 建築限界

地下横断歩道の建築限界は、図―1に示すとおりとする。

路上施設を設けるのに必要な部分を除いた地下横断歩道の幅員

図―1

2―2 幅員

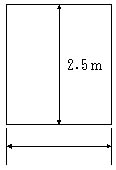

1 地下横断歩道の階段等以外の部分の幅員は、2.5m以上とし、自転車、乳母車、車椅子等の利用を考慮する場合の幅員は原則として3m以上とする。

2 地下横断歩道の階段等の幅員は表―1の左欄に掲げる値以上とするものとし、沿道の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合には、右欄に掲げる値まで縮小することができる。

なお、斜路付階段の斜路部分の幅員は0.6mを標準とする。

表―1

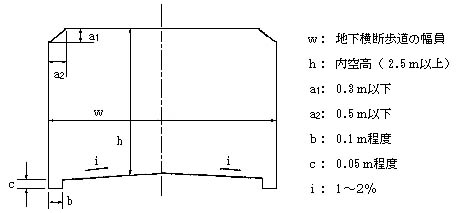

2―3 標準内空断面

地下横断歩道の標準的な内空断面としては、原則として図―2に示すところによるものとする。

図―2

2―4 土被り

路面から頂版上面までの土被りは、必要最小限とし、地下横断歩道利用者の昇降高をできるだけ小さくできるよう考慮しなければならない。

2―5 基礎の種類および形状

基礎の種類および形状の選定は、基礎地盤の調査を十分に行った上で決めなければならない。

2―6 昇降方式

II 横断歩道橋編 2―7昇降方式によるものとする。

2―7 段

II 横断歩道橋編 2―8階段によるものとする。

2―8 踊り場

II 横断歩道橋編 2―9踊り場によるものとする。

2―9 手すり等

II 横断歩道橋編 2―10手すり等によるものとする。

2―10 照明

地下横断歩道には、下記により照明を設置するものとする。

(1) 光源:けい光ランプ又はけい光水銀ランプ

(2) 照度:出入口 100lx以上

(入口から出口が見通せないものに限る)

階段等および通路 50lx以上

2―11 防犯施設

地下横断歩道の設置にあたっては、防犯について充分考慮する必要があり、必要に応じ非常警報装置、監視用テレビ等の設置および監視体制の確立を図るよう配慮しなければならない。

2―12 案内板

出入口等には必要に応じ行先等を明記した案内板を設置するものとする。

3 荷重

3―1 荷重の種類および組み合わせ

道路を横断する地下横断歩道の設計にあたっては一般には次の荷重を組み合わせて載荷するものとする。

(1) 死荷重

(2) 活荷重(衝撃を含む)

(3) 土圧、水圧

3―2 死荷重

死荷重の算出に用いる材料の単位体積重量は表―2のとおりとする。ただし実重量の明らかな場合はその値を用いるものとする。

表―2

3―3 活荷重

道路を横断する場合の鉛直方向活荷重Pvl(t/m2)水平方向活荷重Phl(t/m2)はそれぞれ次式によるものとする。

Pvl=3.78/(h1+0.1)(t/m2) (h1<3.5)

=1(t/m2) (h1≧3.5)

h1:舗装面から頂版上面までの深さ(土かぶり厚)(m)

Phl=K(t/m2)

K:土圧係数(0.5を標準とする)

3―4 土圧、水圧

1 鉛直土圧

頂版に作用する鉛直土圧Pvd1(t/m2)は次式で求める。

Pvd1=α・rt・h1

rt:土の単位体積重量(t/m3)

α:割増係数

ただし、αは杭基礎等を有し、盛土の沈下に抵抗するような場合の係数であり一般にはα=1.0で良い。

2 水平土圧、水圧

水平土圧及び水圧の合力Phd(t/m2)は地下水位によって次の式によること。

(1) 地下水位より上の部分

Phd=K・rt・h

K:土圧係数

h:舗装面より求める点までの深さ(m)

(2) 地下水位面より下の部分

Phd=K{rtH1+(rt−0.9)(h−H1)}+(h−H1)

H1:舗装面から地下水位面までの深さ(m)

土圧係数Kは静止土圧を考え0.5を標準とする。

3―5 活荷重の載荷方法

1 土被り3.5m未満の場合には、次の2通りの組合せについて計算を行い、求まった各点のモーメントおよびせん断力のうち、大きなモーメントおよびせん断力で断面計算を行うものとする。

1) 活荷重が頂版内に作用する場合

2) 活荷重が構造物外に作用する場合

2 土被りが3.5m以上の場合には構造物の上面及びその前後に等分布荷重として活荷重が作用するものとして計算を行うものとする。

3―6 底面の地盤反力

基礎工を設計する際の底面の地盤反力Pv(t/m2)は次式により求めるものとする。

Pv=Pvl+Pvd1+(D/B)+g

D:地下横断歩道の単位長さ当り重量(t/m)

B:〃 の外幅(m)

g:〃 内の活荷重(t/m2)

4 許容応力度および許容支持力

4―1 一般

1 部材各部の応力度は、4―2〜4―3に定める許容応力度をこえてはならない。

2 基礎地盤およびくいの許容支持力は、4―4に定める。

4―2 鉄筋

鉄筋の許容応力度は、表―3のとおりとする。

表―3

4―3 コンクリート

1 コンクリートの許容応力度は表―4のとおりとする。

2 コンクリートの材齢が若い時期に作用する荷重に対しては、設計基準強度(σck)のかわりに実際に構造物が荷重をうける材齢のコンクリートの圧縮強度を用いるものとする。

表―4

単位(kg/cm2)

4―4 基礎の許容支持力

1 直接基礎

直接基礎の鉛直方向許容支持力は極限支持力の1/3とする。

2 くい基礎

(1) くいの軸方向許容支持力

くい1本の軸方向許容支持力は支持ぐい、摩擦ぐいの場合、それぞれ地盤から定まるくいの軸方向極限支持力の1/3、1/4とする。ただしこの値はくい本体の軸方向許容圧縮力を超えないものとする。

(2) くいの軸直角方向許容支持力

くい1本の軸直角方向許容支持力は、くい各部に生ずる応力度がくい本体の材料の許容応力度を超えないように設計しなければならない。また、くい頭変位量に制限がある場合には、くい頭変位はこの値を超えてはならない。

(3) くいの軸方向許容引抜力

くいの軸方向引抜抵抗は、考慮してはならない。

5 構造細目

5―1 最小部材厚

ボックス・カルバートの最小部材厚は原則として30cmとする。

5―2 階段の踏み面およびけあげ面

階段の踏み面およびけあげ面は図―3のようにけあげ面を引込ませ、踏み面は粗面とするか又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。

また、階段の両側には排水溝を設けるかあるいは踏み面に1/30程度の勾配をつけるのがよい。

図―3

5―3 路面

路面は舗装し、水たまりが生じないように排水に留意し、斜路にはとくに滑り止めを考慮した舗装をしなければならない。

また、路面の両側には排水溝を設けなければならない。

5―4 防水工

地下水の浸透が予想される箇所では、原則として防水工を施し地下水の浸透を防止するものとする。

5―5 排水

地下水排出のための機械設備を設ける場合は、面積1.5m2、深さ10m以上の集水槽を設けることが望ましい。

また、集水槽には沈砂槽を設けるものとし、排水ポンプは潜水型を標準とする。

5―6 ハンチ

ハンチは上部ぐう角部に設けるものとし、大きさは、地下道の規模により異なるが高さ30cm、幅50cm以内を原則とする。

5―7 伸縮継目

伸縮継目は構造物の相接する両部を絶縁し、断面の中央部に止水板を設置し、目地材を填充するとともに継目部の外周には原則としてカラー工を設けるものとする。

5―8 内装

地下道の内装は、不燃材料によることを原則とする。

5―9 照明設備

1 照明設備には必要に応じて、非常用電源装置を設けるものとする。

2 降水又は地下水などの影響を受ける箇所の照明器具類は、防水型を使用するものとする。

5―10 出入口

出入口の周囲は高さ1m程度の壁を設け上部には屋根を設置することを原則とする。

また、出入口の床面は路面から5〜10cm程度高くするとともに縦断方向に排水の為の勾配を設けることが望ましい。

6 施工

施工にあたっては、地下埋設物処理、交通処理を検討の上、「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」および「建設工事に伴う騒音、振動対策技術指針」等に基づき施工するものとする。

7 維持修繕

1 地下横断歩道は、路面および壁面、手すり等を常に清浄な状態に保つよう清掃を行わなければならない。

2 地下横断歩道の照明、排水および防犯施設については特段の注意をはらい、常に良好な環境を保持するよう維持修繕を行わなければならない。

8 防犯

地下横断歩道は、防犯施設の設置を図るとともに、防犯について地元の協力が得られるよう配慮することが望ましい。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |