各都道府県知事・各政令指定市長あて

記

|

|

|

別添 道路一体建物に関する協定モデル

(平成元年十二月)

○道路一体建物(○○ビル)に関する協定

○○(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、甲が建設する道路(○○市○○番地から○○番地までの区間をいう。)と乙が新築する建物とが一体的な構造となることについて合意し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六第一項の指定に基づき、この協定を締結する。

(目的)

第一条 この協定は、道路一体建物の新築、改築、増築、修繕、管理その他道路一体建物と道路の適正な管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 立体的区域 道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。

二 道路一体建物 道路の区域を立体的区域とした甲が建設する道路と一体的な構造を有し、当該道路を支持するものとして乙が当該道路の区域外に新築する建物をいう。

三 道路に関する工事 道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事をいう。

四 道路一体建物に関する工事 道路一体建物の改築、増築又は修繕に関する工事をいう。

(対象となる道路一体建物)

第三条 この協定の対象となる道路一体建物は、別表に記載されたものとする。

2 前項の道路一体建物に係る設計変更等が行われる場合においては、当該設計変更等の内容に従って別表を変更するものとする。

(道路一体建物と道路の関係)

第四条 甲は、道路の立体的区域に相当する空間に道路を建設するものとし、当該道路を構成する物件の所有権は甲に帰属するものとする。

2 甲は、前項の道路を建設し、及び管理するため、道路一体建物を無償で使用することができる。

(道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担)

第五条 乙は、道路一体建物を甲及び乙が別途協議した設計図書に基づき新築するものとし、乙は甲に対して道路一体建物の設計図書を、甲は乙に対して道路の設計図書を交付するものとする。

2 道路一体建物の新築に要する費用は乙が負担するものとする。ただし、当該費用のうち道路の設置に伴い特別に要する費用については甲が負担するものとする。

3 道路一体建物の新築に関する工事の方法及び前項ただし書の規定に基づき甲が負担する金額については、甲及び乙が別途協議して定めるものとする。

(道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限)

第六条 乙は、次に掲げる行為にあって、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行ってはならない。

一 道路一体建物又はその敷地内において、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱うこと。

二 道路一体建物に看板、広告板等の設置等を行うこと。

三 道路一体建物又はその敷地内において、土石の採取、大規模の焚き火その他これらに類する行為を行うこと。

2 乙は、道路一体建物を使用する者に対して、前項に定める行為の制限を遵守させなければならない。

3 前二項に定める行為の制限に乙が違反した場合においては、甲は乙に対して必要な措置をすることを求めることができる。

4 前項の場合において、乙が必要な措置をしないときは、甲は乙に通知して道路管理上必要な措置を自らすることができる。

(道路一体建物への立入り)

第七条 甲は、道路に関する点検又は道路に関する工事を行うため必要がある場合には、道路一体建物に立ち入ることができる。

2 前項の規定により道路一体建物に立ち入ろうとする場合においては、甲は、あらかじめ、その日時、場所及び方法について、乙と協議しなければならない。ただし、あらかじめ協議することが困難である場合においては、乙に通知することをもって足りる。

3 甲は、第一項の規定により道路一体建物に立ち入る場合においては、その日時、場所及び方法に関し、乙にとって最も支障が少なくなるよう努めなければならない。

4 甲は、道路一体建物への立入りにより乙に損失を与えた場合においては、当該損失を補償しなければならない。

(道路一体建物に関する点検)

第八条 甲は、道路の構造を保全するため必要がある場合には、道路一体建物に立ち入り、道路一体建物の構造耐力等に関する点検を行うことができる。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

(立入り等の受忍)

第九条 乙は、正当な事由がない限り、第七条の立入り又は前条の点検を拒み、又は妨げてはならない。

2 前項の規定に違反した場合においては、乙は、それにより甲に与えた損害を賠償しなければならない。

(道路に関する工事)

第十条 甲は、道路に関する工事を行おうとする場合においては、乙と日時及び方法について協議しなければならない。ただし、道路一体建物の使用に関し支障を及ぼすおそれがないと認められる道路に関する工事を行おうとする場合においては、その旨を事前に乙に通知することをもって足りる。

2 前項本文の規定にかかわらず、非常災害、事故等により、道路の構造に損害が生じ、若しくは生じるおそれがある場合又は道路の交通に危険が生じ、若しくは生じるおそれがある場合において、道路に関する工事が緊急を要するときは、甲は、その旨を乙に通知することをもって足りる。

3 乙は、正当な事由がない限り、前二項の道路に関する工事の施行を拒み、又は妨げてはならない。これに違反した場合においては、乙は、それにより甲に与えた損害を賠償しなければならない。

(道路に関する工事の要請)

第十一条 乙は道路一体建物に損害が生じ、又は生じるおそれがある場合においては、甲に対して必要な道路に関する工事をすることを要請することができる。

2 甲は、前項の要請が相当と認められる場合においては、必要な道路に関する工事を行わなければならない。

(道路一体建物に関する工事)

第十二条 乙は、道路一体建物に関する工事を行おうとする場合においては、甲と日時及び方法について協議しなければならない。ただし、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがないと認められる道路一体建物に関する工事を行おうとする場合においては、その旨を事前に甲に通知することをもって足りる。

2 前項の規定に基づき乙が行う道路一体建物に関する工事に要する費用については、乙が負担するものとする。ただし、乙は、当該工事によって甲が利益を受ける場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができることとし、その金額は甲及び乙が別途協議して定めるものとする。

(道路一体建物に関する工事の請求)

第十三条 甲は、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するため必要な道路一体建物に関する工事をすることを乙に対して請求することができる。

2 乙は、正当な事由がない限り、前項の請求を拒むことはできない。

3 第一項の規定にかかわらず、非常災害、事故等により道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合であって、あらかじめ第一項の規定による請求を行うことが困難であるときは、甲は自ら必要な最小限度の範囲内において道路一体建物に関する工事を行うことができる。

4 甲は、前項の規定により道路一体建物に関する工事を行った場合においては、乙に対してその旨を通知しなければならない。

5 第一項の規定による請求に基づき乙が行う道路一体建物に関する工事又は第三項の規定に基づき甲が行う道路一体建物に関する工事に要する費用については、甲が負担するものとする。ただし、甲は、当該工事によって乙が利益を受ける場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができることとし、その金額は甲及び乙が別途協議して定めるものとする。

(道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置)

第十四条 甲は、道路の設置又は管理の瑕疵により道路一体建物に損害を与えた場合においては、当該損害を乙に賠償しなければならない。

2 乙は、道路一体建物の設置又は管理の瑕疵により道路に損害を与えた場合においては、当該損害を甲に賠償しなければならない。

(協定の有効期間)

第十五条 この協定は、協定を締結した日から道路の存する期間、有効とする。

(道路一体建物の建替え)

第十六条 甲又は乙は、次に掲げる場合においては、それぞれ乙又は甲に協議し、新たに道路一体建物に関する協定を締結して、道路一体建物を取り壊し、かつ、道路一体建物の敷地に道路一体建物を新築すること(以下「道路一体建物の建替え」という。)ができる。

一 道路一体建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるに至った場合

二 道路一体建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、道路一体建物の価額その他の事情に照らし、道路一体建物が建物としての効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至った場合

三 道路一体建物の陳腐化その他の事由により、道路一体建物の建物としての効用を増進する必要があると認められるに至った場合

2 この協定は、甲及び乙が前項の協定を締結したときに、その効力を失う。

3 甲及び乙は、第一項の協定を締結するに際し、道路一体建物の建替えを行う間の道路の供用を確保するための方法その他道路一体建物の建替えを行うために必要な事項について、別途協議して定めなければならないものとする。

(協定の掲示方法)

第十七条 甲は、この協定又はその写しを甲の○○事務所において閲覧に供している旨を、道路一体建物の新築の工事の施行中においては道路一体建物の敷地内の見やすい場所に、当該工事を完了した後においては道路一体建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(道路一体建物の設備の使用)

第十八条 甲は、電気設備、給水設備、消火設備その他道路の管理上必要な設備については、対価を支払って、道路一体建物の設備を使用することができる。

(道路一体建物の貸与)

第十九条 乙は道路一体建物の全部又は一部を貸与しようとする場合においては、当該貸与に係る契約に、当該貸与を受けようとする者が乙と同一の条件の下で第六条から第一〇条までに規定する義務を遵守しなければならない旨の条項を定めるとともに、当該貸与を受けようとする者に当該義務を遵守する旨の誓約書を甲に対して提出させなければならない。

2 道路一体建物の全部又は一部の貸与を受けた者が、当該貸与に係る契約に定められた前項の条項に違反した場合においては、甲は乙に対して当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。

(道路一体建物の譲渡)

第二十条 乙は、道路一体建物を譲渡しようとする場合においては、その旨を甲に通知しなければならない。

(合意管轄裁判所)

第二十一条 この協定に関する甲乙間の訴訟については、○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とするものとする。

(協定作成費用)

第二十二条 甲及び乙は、この協定を作成するために要した費用をそれぞれ二分の一ずつ負担するものとする。

(協定の変更等)

第二十三条 甲及び乙は、この協定を変更する必要が生じた場合又はこの協定に定めのない事項について新たに定める必要が生じた場合においては、その都度協議するものとする。

この協定の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自一通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲 ○○ 印

乙 ○○ 印

別表

<別添資料>「道路一体建物に関する協定モデル」解説

(前文関係)

前文においては、甲が建設する道路の範囲を明らかにするとともに、道路法(以下「法」という。)第四七条の六第一項前段の規定の趣旨を踏まえ、甲及び乙が、甲の建設する道路と乙が新築する建物とが一体的な構造となることについて合意している旨を明らかにしたものである。

(第一条関係)

1 本条においては、道路一体建物に関する協定(以下「協定」という。)は、道路一体建物の新築、改築、増築、修繕、管理その他道路一体建物と道路の適正な管理を行うために必要な事項を定めることを目的としていることを明らかにしている。

2 協定は、道路一体建物に関する事項を原則として定めるものであるが、法第四七条の六第一項各号に規定されている道路一体建物に関する協定の法定記載事項の一つとして、同項第三号八に「道路に関する工事が行われる場合の調整」が掲げられていることから、道路の管理も道路一体建物との関係を規定している限りにおいて、本協定の対象となるものと解せられる。本条に「道路一体建物と道路の適正な管理を行うために必要な事項」と規定しているのは、この趣旨を踏まえたものである。

(第二条関係)

1 本条においては、協定における各用語の定義を定めている。

1) 「道路一体建物」は、道路の区域を立体的区域とした甲が建設する道路と一体的な構造を有し、当該道路を支持するために乙が道路の区域外に新築する建物であること、したがって、道路一体建物と甲が建設する道路とは別々の物件であることを明らかにしたものである。

2) 「道路に関する工事」は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事をいう。

3) 「道路一体建物に関する工事」は、道路一体建物の改築、増築又は修繕に関する工事をいい、模様替えに関する工事は含まないものである。

(第三条関係)

一 第一項においては、協定の対象となる道路一体建物を別表で表示することとしている。別表には、当該道路一体建物について物件名、敷地の所在地及び面積、住所、構造等を記載することとしている。

二 また、本協定は、道路一体建物の新築工事を行う前提として、事前に定められるものであることから、新築工事の進展に伴い、設計変更等の理由により、別表の道路一体建物の表示に記載すべき事項が変更していくことが想定される。

このため、第二項においては、当該変更等が行われたときは、当該変更等の内容に従って別表を変更することとした。変更の方法は、新たな記載がなされた別表を追加することにより行うこととし、そのため、別表には日付記載欄を設けたところである。

(第四条関係)

一 第一項においては、甲が道路の立体的区域に相当する空間に道路を建設することを定めるとともに、当該道路を構成する物件の所有権が甲に帰属することを明らかにしている。この場合における「道路を構成する物件」は、道路の構造物そのものをいう。

これについては、道路が道路一体建物と一体的な構造を有することとなることから、両者が民法(明治二九年法律第八九号、明治三一年法律第九号)上の符合(民法第二四二条)を生じるものではないかとの疑義が生じるところであるが、道路は法に基づき建設される公物であり、当該符号は生じないものと解される。したがって、甲が建設する道路と乙が新築する道路一体建物はそれぞれ独立して所有権の対象なる別々の物件となる。

二 甲及び道路一体建物の敷地の所有者は、当該敷地に、甲が道路を、乙が道路一体建物をそれぞれ建設し、管理することを目的として、それぞれ土地の共有持分権を設定するものであること、また、第五条第二項の規定により甲は乙が新築する道路一体建物の新築に要する費用のうち道路の設置に伴い特別に要する費用について負担するものであることから、第二項においては、項が道路の立体的区域に相当する空間に道路を建設し、及び管理する限りにおいて、道路を支持する構造物として道路一体建物を無償で使用することができることを規定している。

(第五条関係)

一 第一項においては、道路一体建物の新築の方法を規定している。すなわち、道路一体建物の設計図書を作成するに際しては、道路一体建物及び道路の建設・管理に支障が生じることのないよう、甲及び乙は十分に協議するとともに、乙は当該協議により作成された設計図書に基づき、道路一体建物を新築することとしている。

また、乙は甲に対して道路一体建物の設計図書を、甲は乙に対して道路の設計図書を交付することとしているが、この場合の設計図書には設計変更が行われる場合の変更後の設計図書を含むものとする。したがって、道路一体建物又は道路の工事の進展に伴い、道路一体建物又は道路の設計変更が行われた場合においては、乙又は甲は、そのたびごとに新たな設計図書を甲又は乙に対して交付することとなる。

二 第二項においては、道路一体建物の新築に要する費用の負担方法について定めている。具体的には、道路一体建物は乙が建設・管理し、また所有するものであるから、原則として道路一体建物の新築に関する費用は乙が負担することとしている。ただし、当該費用のうち、道路の設置に伴い特別に要する費用、具体的には、道路一体建物が道路を支持することにより生ずる荷重増に対応するための補強工事費、道路交通により生じる騒音や振動を道路を支持することのない通常の建物と同程度まで抑えるために必要な防音工事や防振工事のための費用、甲が道路一体建物の整備を道路の設備として使用することとした場合に必要となる道路一体建物の設備の補強工事費等については、甲が負担することとしている。

三 このような観点から、第三項により道路の設置に伴い特別に要する費用の額は、甲及び乙が別途協議して定めることとなるが、その具体的な算定は道路一体建物の新築に要する費用の額から仮想設計を行って算定した当該道路一体建物と相等しい効用を有する建物の新築に要する費用の額を差し引いて行うこととする。また、この協議の際には甲の負担する金額の支払方法もあわせて取り決めることとする。

四 また、第三項においては、道路一体建物の新築に関する工事の具体的方法についても、甲及び乙が別途協議して定めることとしているが、これは道路に関する工事との調整等の必要があるからである。

(第六条関係)

一 第一項においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路一体建物又は敷地内においては、乙に対して必要な行為制限を課すこととしている。行為制限の対象となる行為は、次に掲げる行為であって、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものである。

1) 道路一体建物又はその敷地内において、爆発物、易燃物、劇物、毒物等の危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱うこと。

2) 道路一体建物に看板、広告板等の設置、表示等を行うこと。

3) 道路一体建物又はその敷地内において、土石の採取、大規模の焚き火その他これらに類する行為を行うこと。

なお、これらの行為であっても、消防法(昭和二三年法律第一八六号)、電気事業法(昭和三九年法律第一〇七号)、ガス事業法(昭和二九年法律第五一号)、熱供給事業法(昭和四七年法律第八八号)、工業用水道事業法(昭和四七年法律第八八号)、高圧ガス取締法(昭和二六年法律第二〇四号)、鉱山保安法(昭和二四年法律第七〇号)その他法令の規定に基づき、適法に行われる行為については、「道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるもの」には該当しないものである。

また、道路一体建物への看板等の設置等が「道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる」か否かについては、看板等の形態、看板等の設置の場所・方法等から、客観的に判断される。

二 第二項においては、乙は、これらの行為制限を道路一体建物を使用する者に対しても遵守させなければならない旨規定している。これは、道路一体建物を使用する者に対しても当該行為制限を遵守させなければ、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために第一項の行為制限の規定を置いた趣旨が棄却されるからである。

三 第三項及び第四項においては、乙が第一項又は第二項の規定に違反した場合の措置について定めている。第三項においては、乙又は道路一体建物を使用する者が第一項の行為制限に違反している場合においては、甲は乙に対して当該違反行為の是正を求めることができることとしている。また、この場合に、乙が適切な是正措置を講じ、又は道路一体建物の使用者に対して講じさせないときは、甲は自ら道路一体建物に立ち入り、自ら必要な措置をすることができることとしている。

しかし、行為制限に違反している行為が法令の規制を受ける行為である場合には、まず、法令の規制を実施すべき行政庁に適切な措置を求めることが適当である。

(第七条関係)

一 甲は、道路管理の一環として道路に関する点検又は道路に関する工事を行う際に、道路一体建物に立ち入らざるを得ない場合があるため、第一項において、甲に道路一体建物の立入り権を認めたものである。しかしながら、道路一体建物は乙が所有・管理するものであるから、甲に無制限に道路一体建物への立入りを認めるのは乙の利益を不当に制限することとなる。このため、第二項においては、項は道路一体建物に立入ろうとする場合には、あらかじめ、その日時、場所及び方法について、乙と協議しなければならないこととしたところである。

二 以上が原則であるが、道路に関する点検又は道路に関する工事を行うため必要な道路一体建物の立入りが緊急を要する等の理由から、あらかじめ協議することが困難である場合においては、乙に通知することをもって足りることとしている。この場合の通知については、可能な限り立入りの前に行うこととし、立入りが緊急を要し、事前に通知することが困難な場合においてのみ、事後の通知も認められるものである。

三 また、第三項においては、甲が第一項の規定により道路一体建物への立入りを行う場合の努力義務として、項は立入りの日時、場所及び方法に関し、乙にとって最も支障が少なくなるよう努めなければならない旨、規定している。

四 第四項は、道路一体建物への立入りに関する損失補償の規定である。すなわち、甲は道路一体建物への立入りにより乙に損失を与えた場合においては、当該損失を補償しなければならない。これは甲が本条の手続きを適切に踏んで道路一体建物への立入りを行った場合においても、同様である。乙に損害が生じる場合の具体例としては、甲の立入りにより、乙が営んでいた業務の全部又は一部を休業した場合、乙の所有する器物を損壊した場合などが考えられる。

(第八条関係)

一 道路は道路一体建物によって支持されているので、道路の構造を保全するためには、その支持構造物である道路一体建物の構造耐力等について点検を行わざるを得ない。

このため、第一項において、甲の道路一体建物に関する点検を行う権利を認めている。ただし、この場合においても乙の権利保護を図る必要性があるため、第二項において前条第二項から第四項までの規定を準用することとしている。すなわち、甲は、道路の構造を保全するため必要がある場合において、道路一体建物の構造耐力等に関する点検を行うときは、あらかじめ、その日時、場所及び方法について、乙と協議しなければならない。

また、道路一体建物に関する点検が緊急を要する等の理由から、あらかじめ協議をすることが困難である場合においては、前条と同様に乙に通知することをもって足りることとしている。この場合の通知については、可能な限り立入りの前に行うこととし、立入りが緊急を要し、事前に通知することが困難な場合においてのみ、事後の通知も認められるものである。

二 加えて道路一体建物に関する点検を行う場合においては、甲は立入りの日時、場所及び方法に関し、乙にとって最も支障が少なくなるよう努めなければならない。

三 さらに、甲は道路一体建物に関する点検により乙に損失を与えた場合においては、当該損失を補償しなければならない。これは甲が本条の手続きを適切に踏んで道路一体建物への立入り行った場合においても、同様である。乙に損害が生じる場合の具体例としては、甲が道路一体建物に関する点検を行うことにより、乙が営んでいた業務の全部又は一部を休業した場合、道路一体建物を損壊した場合などが考えられる。

(第九条関係)

一 第一項においては、乙の道路一体建物への立入り等の受忍義務を定めている。すなわち、第七条の規定により、甲が道路に関する点検若しくは道路に関する工事を行うために道路一体建物に立ち入ろうとする場合又は道路に関する点検を行おうとする場合においては、乙は正当な事由がない限り、これらの立入り及び点検を拒んだり、妨げたりしてはならない。

正当な事由は、具体的には、甲が立入りの日時、場所及び方法について乙と協議を行わない場合等、前二条に規定する手続きに甲が違反している場合、甲が行おうとしている道路一体建物への立入り又は道路一体建物に関する点検の日時、場所及び方法が客観的にみて乙にとって最も支障の少ない立入り又は点検の日時、場所及び方法となっていない場合などが考えられる。

二 第二項においては、乙が前項の受忍義務に違反した場合の甲に対する損害賠償義務を定めている。すなわち、乙が正当な事由なく、甲の立入り等を拒み、又は妨げた場合においては、乙はそれにより甲に与えた損害を賠償しなければならない。損害の具体例としては、乙に立入りを拒否されたため、甲において、道路の点検等を行うのに余分の費用を要した場合などが考えられる。

(第一〇条関係)

一 道路に関する工事の施行により生じる振動、騒音等や当該工事を行うための道路一体建物への立入りなどにより、道路一体建物の使用に関し支障を及ぼすことが想定されるため、第一項においては、甲が道路に関する工事を行おうとする場合には、乙と日時及び方法について協議しなければならないこととしている。ただし、道路一体建物の使用に関し支障を及ぼすおそれがないと認められる道路に関する工事を行おうとする場合においては、その旨を事前に乙に通知することをもって足りることとしている。

しかしながら、非常災害、事故等により、道路の構造に損害が生じ、若しくは生じるおそれがある場合又は道路の交通に危険が生じ、若しくは生じるおそれがある場合においては、緊急に道路に関する工事を行う必要があるため、第二項においては、甲は道路に関する工事を行う旨の通知をするだけで足りることとしている。この場合の通知については、可能な限り道路に関する工事の施行前に行うこととし、事前に通知することが困難な場合においてのみ、事後の通知も認められるものである。

二 第三項においては、甲が前二項の道路に関する工事を行おうとする場合の乙の受忍義務及び当該受忍義務に乙が違反した場合の甲に対する損害賠償義務を定めている。すなわち、前二項の規定により甲が道路に関する工事を行おうとする場合においては、乙は正当な事由がない限り、これを拒んだり、妨げたりしてはならず、乙が正当な事由なく、甲が行う道路に関する工事の施行を拒み、又は妨げた場合においては、乙は、それにより甲に与えた損害を賠償しなければならない。

正当な事由は、具体的には、甲が道路に関する工事の日時及び方法について乙と協議を行わない場合等、前二項に規定する手続きに違反している場合などが考えられる。

なお、道路に関する工事により乙が損失を与えた場合の取扱いについては、通常の損失補償の場合と同様、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和三七年六月二九日閣議決定)に基づき措置することとなるため、本条においては、特に第七条第四項のような規定を設けなかったものである。

(第一一条関係)

一 第一項においては、乙は道路一体建物に障害が生じ、又は生じるおそれがある場合には、甲に対して必要な道路に関する工事を要請できる旨規定している。現行の道路法において、道路管理者に対して工事を要求できる旨の規定があるのは、第七〇条第一項のいわゆる「みぞ、かき補償」の規定の中だけであることを考えると、かなり画期的なものといえるだろうが、従前の道路と建物との関係とは異なり道路と道路一体建物とは一体的な構造を有していることから、道路の構造物の瑕疵により道路一体建物に損害が生じ、又は生じるおそれがある場合も見込まれると考えられる。したがって、こういった場合には乙の方から道路に関する工事の要請を行うことを認めたところである。

二 第二項においては、道路に関する工事の要請がなされた場合の措置を定めている。すなわち、甲は乙の要請が相当と認められる場合に限り、必要な道路に関する工事を行わなければならない。

「要請が相当と認められる」か否かについては、緊急に道路に関する工事を行わなければ明らかに道路一体建物に損害が生じ、又は生じるおそれがあるかどうか等を勘案して判断するものとする。

三 要請が相当と認められる場合において甲が必要な道路に関する工事を行わないことにより、道路一体建物に損害を与えたときは、甲は第一四条第一項の規定により乙に当該損害を賠償しなければならない。

(第一二条関係)

一 道路一体建物に関する工事の施行により生じる振動、騒音等や当該工事の施工方法によっては、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるため、第一項において、乙が当該工事を行おうとする場合においては、甲と日時及び方法について協議しなければならないこととしている。ただし、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがないと認められる道路一体建物に関する工事を行おうとする場合においては、その旨を事前に甲に通知することをもって足りることとしている。

この場合において、「道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがないと認められる」か否かについては、当該工事の規模・期間等あるいは当該工事により生じる振動、騒音等の程度により客観的に判断されるものとする。

二 本項ただし書の規定により、乙から通知を受けた場合であっても、甲において、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると判断したときは、乙に連絡して、本項本文の手続きがとられるよう措置されたい。

三 また、第一〇条第二項のような規定をここでは設けないこととしているが、これはたとえ非常災害等により道路一体建物に関する工事が緊急を要する場合であっても、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれのある当該工事を乙に行わせることを認めるのは、公物たる道路を管理する道路管理者として適切ではないとの判断に基づくものである。しかし、このような場合には、乙の事情に十分配慮し、当該工事に係る協議の簡略化を行う等必要に応じ適切に対処することが必要である。

四 第二項においては、第一項の規定に基づき乙が行う道路一体建物に関する工事の費用負担の方法について定めている。すなわち、乙が行う道路一体建物に関する工事に要する費用については、乙が負担することを原則とするが、乙は当該工事によって甲が利益を受ける限度で、その費用の一部を甲に負担させることができることとしている。これは道路一体建物を新築する場合と同様、その増改築等を行う場合においても、第五条第二項の規定の趣旨にかんがみ甲に一定の負担を負わせるべきとの判断に基づくものである。

この場合において、甲が受ける利益としては、道路一体建物の主要構造部の補強工事により、道路一体建物の耐用年数が伸びたような場合などが考えられる。なぜなら、道路は道路一体建物をその支持構造物としているため、道路一体建物の耐用年数が伸びることは、すなわち道路の支持構造物の耐用年数が伸びることになるからである。

なお、甲が負担する具体的な金額については、甲及び乙が別途協議して定めることとしている。

(第一三条関係)

一 道路一体建物をその支持構造物としていることから、道路一体建物の損傷、一部の滅失等により、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがある。このような場合には、道路管理者側から道路一体建物に関する工事を請求しうることが必要であるため、第一項において、甲に道路一体建物に関する工事の請求権を認めたものである。なお、「道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる」か否かについては、その原因となっている道路一体建物の損傷、一部の滅失等の程度を勘案して判断するものとする。

二 第二項においては、道路一体建物に関する工事の請求がなされた場合の措置を定めている。すなわち、第一項の規定により甲が道路一体建物に関する工事の請求を行った場合においては、乙は正当な事由がない限り、これを拒んではならない。

正当な事由は、具体的には、甲が必要な手続きを踏まずに道路に関する工事を行おうとしている場合に、それに伴って道路一体建物に関する工事が必要であると請求しているとき、道路一体建物の損傷等が軽微であって、客観的にみて道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められない場合などが考えられる。

三 以上が原則であるが、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合であっても、あらかじめ第一項の規定による請求を行うことが困難であるときがある。このような場合には、甲において道路一体建物に関する工事を行う必要があるため、第三項においては、非常災害、事故等により道路の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合等であって、あらかじめ第一項の規定による請求を行うことが困難であるときは、甲は自ら必要な最小限度の範囲内において道路一体建物に関する工事を行うことができることとしている。

「あらかじめ第一項の規定による請求を行うことが困難であるとき」は、具体的には、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために、道路一体建物に関する工事が緊急を要し、乙に当該工事を要請する時間的余裕がない場合などが考えられる。

四 甲が第三項の規定に基づき道路一体建物に関する工事を行う場合であっても、所有者である乙に何らの通知も行わないことは、妥当ではないため、第四項において、甲に乙に対する通知義務を定めている。

五 第五項においては、第一項又は第三項の規定に基づき行われる道路一体建物に関する工事の費用負担の方法について定めている。すなわち、第一項の規定により甲が行う道路一体建物に関する工事又は第三項の規定に基づき甲が行う道路一体建物に関する工事に要する費用については、それらが甲の請求に基づくものであること又は甲自らが工事を行うものであることにかんがみ、甲が負担することを原則とするが、甲は、当該工事によって乙が利益を受ける限度で、その費用の一部を乙に負担させることができることとしている。これは、道路一体建物の耐用年数が伸びれば、乙に利益が生じることがあり、このような場合には、乙にも当該工事の費用を負担させることが適当であるとの判断に基づくものである。

なお、乙が負担する具体的な金額については、甲及び乙が別途協議して定めることとしている。

道路と道路一体建物は一体的な構造を有することから、甲及び乙は互いの設置又は管理の瑕疵により互いに対して損害を与えることが考えられる。本条は、このような場合の措置を規定している。すなわち、甲は、道路の設置又は管理の瑕疵により道路一体建物に損害を与えた場合においては、当該損害を乙に賠償しなければならず、乙は、道路一体建物の設置又は管理の瑕疵により道路に損害を与えた場合においては、当該損害を甲に賠償しなければならない。

この趣旨から、道路及び道路一体建物の設置又は管理の瑕疵が、いずれもない場合においては、道路における事故又は道路一体建物における事故により、それぞれ道路一体建物又は道路に損害が生じたとしても、甲又は乙はいずれも当該損害を賠償する責任を負わないものである。

なお、道路を車両が通行することにより道路一体建物に与える騒音又は振動については、それが騒音規制法第一七条第一項に規定する限度又は振動規制法第一六条第一項に規定する限度を超えている場合には、通常の沿道における損失補償の場合と同様、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて、その損失が補償されることになるため、本協定においては、特にその旨の規定を設けないものである。

(第一五条関係)

道路は道路一体建物をその支持構造物とするものであり、また、この協定は甲が建設する道路と乙が新築する道路一体建物とが一体的な構造となることについて甲と乙が合意して締結されたものであることから、この協定の有効期間は協定を締結した日から道路の存する期間とすることとした。

(第一六条関係)

一 本条は、道路一体建物の建替えについて規定するものである。まず、第一項においては、道路一体建物の建替えを行うことができる場合を規定している。すなわち、甲又は乙は、以下に掲げる場合においては、それぞれ乙又は甲に協議し、新たに道路一体建物に関する協定を締結して道路一体建物を取り壊し、かつ、道路一体建物の敷地に道路一体建物を新築することができるものである。ここで、新たな協定を締結することを求めているのは、道路一体建物を取り壊した後に、道路一体建物の所有者が、新たな道路一体建物の新築に同意しない場合には、新たに道路を建設することができなくなってしまうからである。

二 道路一体建物の建替えを行うことができる場合には、甲側の事由として、1)道路一体建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合があり、乙側の事由として、2)道路一体建物の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、道路一体建物の価額その他の事情に照らし、道路一体建物が建物としての効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至った場合、3)道路一体建物の陳腐化その他の事由により、道路一体建物の建物としての効用を増進する必要があると認められるに至った場合がある。

具体的には、1)として、道路一体建物の老朽等の程度が甚だしく、道路一体建物の修繕等では道路の支持構造物としての目的を達することができない場合、2)として、道路一体建物としての効用を維持し、又は回復するためには、道路一体建物の修繕等により対応するよりも、道路一体建物の建替えを行う方が経済的合理性があるような場合、3)として、道路一体建物の老朽等の事由がない場合であっても、社会的、経済的要請から道路一体建物の建物としての効用を増進する必要があると認められるときは、道路一体建物の建替えの必要性が認められると考えられる。

三 第二項においては、協定が失効する場合を定めている。すなわち、協定は、甲及び乙が第一項の協定を締結したときに、その効力を失うものである。

また、道路一体建物の建替えを行う場合において、新たに新築される建物の新築に要する費用等については、新たな協定で定められることとなる。

四 しかしながら、道路一体建物の建替えを行う間の道路の供用を確保するための方法、それに要する費用等については、新たな協定で定めるべき事項にはなじまないため、第三項において甲及び乙は、新たな協定を締結するに際し、あらかじめそれらの事項について協議して定めなければならないこととしている。

なお、当該費用については、1)の場合には甲が、2)の場合には両者が、3)の場合には乙が負担することを原則としつつ、道路一体建物の損傷等の原因などを勘案して、公正に分担することとされたい。

(第一七条関係)

道路一体建物に関する協定の効力は、事後的に道路一体建物の所有者になった者に及ぶこととなるため、事後的に道路一体建物の所有者になろうとする者についても、容易にその内容を知ることができるよう措置することが必要である。

このため、本条では、甲は協定又はその写しを甲の○○事務所において閲覧に供している旨を、道路一体建物の新築の工事の施工中においては道路一体建物の敷地内の見やすい場所に、当該工事を完了した後においては、道路一体建物内の見やすい場所に掲示しなければならないこととしている。

なお、実際の協定を作成するに当たっては、さらに具体的に掲示場所を定めることも可能である。

また、道路一体建物の敷地内の見やすい場所に掲示板を設置するときは、事前に当該敷地の所有者の同意を得ることが必要である。

(第一八条関係)

甲は、電気設備、給水設備、消火設備その他道路の管理上必要な設備については自ら設置し、及び管理することを原則とするが、状況によっては道路一体建物の設備を使用する必要が生じる可能性がある。

そこで本条においては、甲は道路の管理上必要な設備については、対価を払って、道路一体建物の設備を使用することができることとしている。

なお、当然のことながら、甲は道路一体建物の設備を使用することを予定する場合には、その点についても道路一体建物の設計図書の作成に係る協議の段階で、乙と十分に調整を図ることが必要である。

(第一九条関係)

一 道路と道路一体建物とが一体的な構造となることから、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、この協定においては、乙に一定の義務を課しているところであるが、道路の適正な管理を行うためには、道路一体建物の貸与を受けている者に対しても同様の義務を課す必要がある。他方、この協定は甲乙間の協定であるから、直接第三者(道路一体建物の貸与を受けている者)の義務を規定することができないため、第一項では乙に対する義務として規定している。すなわち、第一に乙は、道路一体建物の全部又は一部を貸与しようとする場合においては、当該貸与に係る契約に、当該貸与を受けようとする者が乙と同一の条件の下で第六条から第一〇条までに規定する義務を遵守しなければならない旨の条項を定めなければならない。ここで「乙と同一の条件の下で」というのは、第六条から第一〇条までの規定により甲が乙に対して行うことになっている協議や通知を、当該貸与を受けようとする者に対しても行うことを条件としてという趣旨である。

また、第二に乙は、当該貸与を受けようとする者に当該義務を遵守する旨の誓約書を甲に対して提出させなければならない。これにより、甲と当該貸与を受けようとする者との間に直接的な債権債務関係が生じることとなる。

なお、貸与に係る契約書に記載する条項及び甲に提出する誓約書の様式は次のとおりとするとともに、乙は当該貸与に係る契約を締結するに際し、当該貸与を受けようとする者に対して協定の写しを交付することとする。

二 第二項においては、道路一体建物の全部又は一部の貸与を受けた者が当該貸与に係る契約に定められた前項の条項に違反した場合の措置について規定している。すなわち、甲は乙に対して当該契約の解除等の措置を求めることができる。この場合において、乙が必要な措置をしないときは、甲を前項の契約書に基づき当該貸与を受けた者に対して当該違反行為を中止するよう求めることができる。

(第二〇条関係)

この協定は、道路法第四七条の七の規定により、協定を締結した旨の公示が行われた後において、当該協定の目的となっている道路一体建物の所有者となった者に対しても、その効力があるところであるが、道路一体建物への立入り、道路一体建物に関する点検又は道路に関する公示に係る協議又は通知の相手方を甲において知る必要があること等から、本条においては、乙に、道路一体建物を譲渡しようとする場合の甲に対する通知義務を課すこととしている。

(第二一条関係)

本条においては、合意管轄裁判所について規定している。

この協定に関する甲乙間の訴訟については、○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすることとしている。これを定めるに当たっては、協定の対象となる道路一体建物の所在地等を勘案するものとする。

(第二二条関係)

本条においては、この協定の作成費用の負担方法について定めている。すなわち、協定作成費用については、両者折半とすることとしている。

(第二三条関係)

本条においては、協定の変更等の手続きを定めている。すなわち、この協定を変更する必要が生じた場合又はこの協定に定めのない事項について新たに定める必要が生じた場合においては、甲及び乙がその都度協議して定めることとされたい。

なお、協定の原本については、二通作成した上、甲乙それぞれ一通を保有することとしている。

(別表関係)

別表の備考欄については、道路一体建物内の道路の部分の面積その他地方税法施行令(昭和二五年政令第二四五号)附則第九項に規定する自治省令で定める事項を記載することとしている。これは、今回の立体道路制度の創設に伴い講じられた道路一体建物の新築に関する税制上の特例措置を受けるためには、これらの事項を明らかにする必要があり、その証明のための道路一体建物に関する協定に当該事項を記載し、税務申告の際に当該協定の写しを添付することとしたからである。

今般の税制上の特別措置の内容は次のとおりである。

まず、租税特別措置法においては、道路の区域のうち建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められた区域内において、平成三年三月三一日までに建築される一定の道路一体建物について、所得税及び法人税に関し五年間一〇〇分の二〇の割増償却が認められた。

次に、地方税法においては、特別土地保有税及び不動産取得税について特例措置が講じられている。

第一に、特別土地保有税については、道路の区域のうち建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められた区域内において建築される一定の道路一体建物の敷地の用に供する一定の土地について非課税とされた。

第二に、不動産取得税については、道路の区域のうち建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められた区域内にある不動産を所有する者が、従前の不動産に代えて道路一体建物又はその敷地を平成三年三月三一日までに取得した場合における不動産取得税の課税標準の算定について、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格相当額が価額から控除されることとなった。

道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理規約モデル

(平成元年一二月)

目次

道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理契約モデルについて

道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理規約

第一章 総則

第二章 専有部分等の範囲

第三章 敷地及び共用部分等の共有

第四章 用法

第五章 管理

第一節 総則

第二節 費用の負担

第六章 全体管理組合

第一節 全体管理組合の組合員

第二節 全体管理組合の業務

第三節 全体管理組合の役員

第四節 全体総会

第五節 理事会

第七章 事務所管理組合

第一節 事務所管理組合の組合員

第二節 事務所管理組合の業務

第三節 事務所管理組合の役員

第四節 事務所総会

第五節 役員会

第八章 会計

第九章 雑則

附則

別表

○道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理規約モデルについて

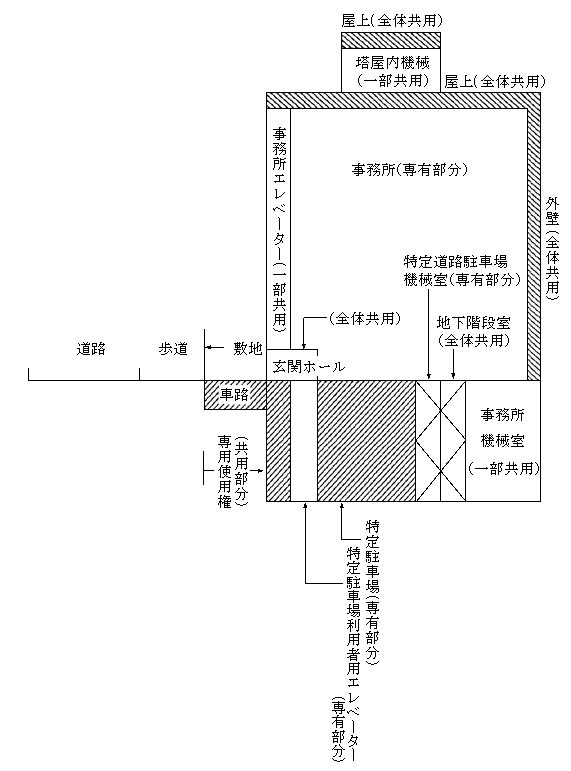

一 この規約モデルの対象は、道路法第二条第二項第六号に定める道路の附属物たる「自動車駐車場」が、一棟の建物内に構造上かつ利用上の独立性を具備し、他の建物部分(この規約モデルでは事務所のみ)とともに、区分所有権の対象となる建物である。

この建物は、別図のような地上十数階部分はすべて事務所で、地階部分に自動車駐車場がある、いわゆる複合用途型業務ビルを想定している。したがって、建物の利用状況がこれと大きく異なるものであるときは、規約の内容も当然異なるものである。

二 この規約モデルの区分所有関係は、自動車駐車場(規約モデルでは特定駐車場)の区分所有者である道路管理者と複数の事務所部分の区分所有者から構成され、さらに事務所部分については区分所有法第三条後段で定める一部共用部分が存在し、この一部共用部分の管理については、全体管理組合で管理せず、事務所部分の区分所有者全員からなる事務所管理組合を構成して管理することを想定している。

なお、事務所以外に店舗、住宅等があって、それぞれだけの共用に供される共用部分等がある場合には、同様に一部管理組合を設置することができる。

三 この規約モデルの管理形態は、次のとおりである。

イ 全体共用部分等の管理――全体管理組合

ロ 事務所部分の一部共用部分等の管理――事務所管理組合

なお、事務所管理組合の業務は、日常的な業務や大修繕を行うなど、全体管理組合とはほぼ独立した形式となっているが、事務所管理組合の業務の全部又は一部を全体管理組合が行うよう定めることも可能である。

また、特定駐車場部分の管理は、その区分所有者である道路管理者が専有部分として管理するものである。

四 別表第一に掲げた附属施設は、共用の附属施設のみで、専用の附属施設(例えば特定駐車場誘導板、営業用看板等)は除外している。

五 別表第二の「全体共用部分等」と「事務所一部共用部分等」の区分に当たっては、特定駐車場で使用する電気、水道等は全体共用部分又は事務所一部共用部分とは個別に供給されることを前提としている。

したがって、特定駐車場側で、この規約モデルでは事務所一部共用部分等に区分されている建物、附属物及び附属施設を利用する場合は、それらは全体共用部分に区分されることになる(これに伴い道路管理者の負担する管理費が増加する。)。

このほか、駐車場設置状況等により両者の区分は適宜変更されるものである。

六 別表第三の建物の共有持分を決定するに当たっては、専有部分の床面積(一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。)のみならず、床価格(建設コスト、土地効用比等を反映したもの)を十分勘案する必要がある。

七 別表第五の議決権数の決定に当たっては、別表第三の共有持分を勘案しつつ、最小単位の一として整数倍による議決件数にすることが適当である。

八 この規約モデルは、規定の一覧性を確保するため、全体管理組合に関する規定、事務所管理組合に関する規定及び双方に共通する規定を適宜所要の位置に配置した構成となっている。このほか、各管理組合に関する規定を整理して、管理組合別に規約を作成する方法もある。

別図 道路、建物、特定駐車場の関係

○道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理規約モデル

○○○ビル管理規約

第一章 総則

(目的)

第一条 この規約は、○○○ビルの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第二条第一項の区分所有権をいう。

二 区分所有者 区分所有法第二条第二項の区分所有者をいう。

三 占有者 区分所有法第六条第三項の占有者をいう。

四 専有部分 区分所有法第二条第三項の専有部分をいう。

五 共用部分 区分所有法第二条第四項の共用部分をいう。

六 一部共用部分 区分所有法第三条後段の一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をいう。

七 敷地 区分所有法第二条第五項の建物の敷地をいう。

八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。

九 一部共用部分等 一部共用部分及び一部の区分所有者のみの共用に供せられるべきことが明らかな附属施設をいう。

十 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

十一 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

(規約の遵守義務)

第三条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及びこの規約に基づき管理上必要な事項を定めた附属規程を誠実に遵守しなければならない。

2 区分所有者は、その所有する専有部分において勤務する者に対して、この規約及び附属規程に定める事項を遵守させなければならない。

(対象物件の範囲)

第四条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第一に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。

(規約の効力)

第五条 この規約は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)

第六条 区分所有者は、第一条に定める目的を達成するため、次の管理組合を組織する。

一 ○○○ビル管理組合(以下「全体管理組合」という。)

二 ○○○ビル事務所管理組合(以下「事務所管理組合」という。)

2 全体管理組合は区分所有者全員をもって構成する。

3 事務所管理組合は、第八条第二号に定める事務所一部共用部分等を共用すべき区分所有者のみをもって構成する。

4 全体管理組合及び事務所管理組合は、事務所を○○○ビル内に置く。

5 全体管理組合の業務、組織等については、第六章に定めるところによる。

6 事務所管理組合の業務、組織等については、第七章に定めるところによる。

第二章 専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)

第七条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりであって、別添図○(略)に表示した部分とする。

一 事務所番号を付した事務所(以下「事務所部分」という。)

二 道路に附属する駐車場として設置された駐車場(以下「特定駐車場部分」という。)

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第一項又は前項の専有部分の専用に供される附属物のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

(共用部分等の範囲)

第八条 対象物件のうち共用部分等を次のとおり区分し、その範囲は別表第二に掲げるとおりとする。

一 全体共用部分等(共用部分等のうち、次号に規定する部分以外の部分をいう。)

二 事務所一部共用部分等(共用部分等のうち、事務所部分の区分所有者のみの共用に供せられるべきことが明らかな部分をいう。)

第三章 敷地及び共用部分等の共有

(共有)

第九条 対象物件のうち敷地及び全体共用部分等は、区分所有者の共有とする。

2 事務所一部共用部分等は、事務所部分の区分所有者のみの共有とする。

(共有持分)

第十条 各区分所有者の敷地並びに全体共用部分等及び事務所一部共用部分等に係るそれぞれの共有持分は、別表第三に掲げるとおりとする。

(分割請求及び単独処分の禁止)

第十一条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。

2 区分所有者は、事務所部分のみを他の区分所有者又は第三者に貸与する場合を除き、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

第四章 用法

(専有部分の用途)

第十二条 事務所部分の区分所有者は、その専有部分を専ら事務所として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 特定駐車場部分の区分所有者は、その専有部分を自動車駐車場として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

(敷地及び共用部分等の用法)

第十三条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

(敷地及び共用部分等の専用使用権)

第十四条 区分所有者は、対象物件のうち、別表第四に掲げる敷地及び共用部分等の一部について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

2 別表第四に掲げる専用使用部分(以下「専用使用部分」という。)を有償で専用使用している者は、別に定めるところにより、全体管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有している専用使用部分を使用することができる。

(敷地及び共用部分等の第三の使用)

第十五条 区分所有者は、次に掲げる共用部分等及びその敷地の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者が使用することを承認する。

一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理業務を受託し、又は請負った者

二 電気室 ○○電力株式会社

三 ガスガバナー ○○ガス株式会社

2 前項に掲げるもののほか、区分所有者は、全体管理組合が全体管理組合の総会(以下「全体総会」という。)の決議を経て、敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることを承認する。

(附属規程)

第十六条 対象物件の使用については、別に使用細則等の附属規程を定めるものとする。

(専有部分の貸与)

第十七条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約及び附属規程に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び附属規程に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び附属規程に定める事項を遵守する旨の誓約書を全体管理組合に提出させなければならない。

第五章 管理

第一節 総則

(区分所有者の責務)

第十八条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)

第十九条 敷地及び全体共用部分等の管理については、全体管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

2 事務所一部共用部分等の管理については、事務所管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

3 前二項にかかわらず、専用使用部分の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

(必要箇所への立入り)

第二十条 前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

(損害保険)

第二十一条 区分所有者は、全体共用部分等に関し、全体管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。

2 理事長(第三十六条に定める理事長をいう。)は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領を行う。

3 事務所部分の区分所有者は、事務所一部共用部分等に関し、事務所管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。

4 組合長(第六十条に定める組合長をいう。)は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領を行う。

第二節 費用の負担

(管理費等)

第二十二条 区分所有者は、敷地及び全体共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の各号に掲げる費用(以下「全体管理費等」という。)を全体管理組合に納入しなければならない。

一 全体管理費

二 全体修繕積立金

2 事務所部分の区分所有者は、事務所一部共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の各号に掲げる費用(以下「事務所部分管理費等」という。)を事務所管理組合に納入しなければならない。

一 事務所部分管理費

二 事務所部分修繕積立金

3 全体管理費等の額については別表第三に掲げる各区分所有者の全体共有部分等に係る共有持分に応じて、事務所部分管理費等の額については別表第三に掲げる各事務所部分の区分所有者の事務所一部共用部分等に係る共用持分に応じて、それぞれ算出するものとする。

(承継人に対する債権の行使)

第二十三条 全体管理組合が全体管理費等について有する債権又は事務所管理組合が事務所部分管理費等について有する債権は、それぞれの区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

(全体管理費)

第二十四条 全体管理費は、次の各号に掲げる敷地及び全体共用部分等の通常の管理に要する経費に充当する。

一 管理要員人件費

二 附属物の保守維持費及び運転費

三 備品費、通信費その他の事務費

四 全体共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料

五 経常的な補修費

六 清掃費、消毒費及び塵芥処理費

七 管理委託費

八 全体管理組合の運営費

九 その他敷地及び全体共用部分等の通常の管理に要する費用

(事務所部分管理費)

第二十五条 事務所部分管理費は、次の各号に掲げる事務所一部共用部分等の通常の管理に要する経費に充当する。

一 管理要員人件費

二 附属物の保守維持費及び運転費

三 備品費、通信費その他の事務費

四 事務所一部共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料

五 経常的な補修費

六 清掃費、消毒費及び塵芥処理費

七 管理委託費

八 事務所管理組合の運営費

九 その他事務所一部共用部分等の通常の管理に要する費用

(全体修繕積立金)

第二十六条 全体修繕積立金は、次の各号に掲げる敷地及び全体共用部分等の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 敷地及び全体共用部分等の変更又は処分

四 その他敷地及び全体共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

2 全体管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、全体修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

3 全体修繕積立金については、全体管理費とは区分して経理しなければならない。

(事務所部分修繕積立金)

第二十七条 事務所部分修繕積立金は、次の各号に掲げる事務所一部共用部分等の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 事務所一部共用部分等の変更又は処分

四 その他事務所一部共用部分等の管理に関し、当該一部共用部分等を共用すべき区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

2 事務所一部管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、事務所部分修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

3 事務所部分修繕積立金については、事務所部分管理費とは区分して経理しなければならない。

(使用料)

第二十八条 専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「専用使用料」という。)は、全体管理費に充当する。

第六章 全体管理組合

第一節 全体管理組合の組合員

(組合員の資格)

第二十九条 全体管理組合の組合員(以下この章において単に「組合員」という。)の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに、喪失する。

(届出義務)

第三十条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により全体管理組合に届け出なければならない。

第二節 全体管理組合の業務

(業務)

第三十一条 全体管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

一 敷地及び全体共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理(第十九条第三項により、専用使用権を有する者が当該専用使用部分について、その責任と負担において行う行為を除く。)

二 全体共用部分等の修繕

三 全体共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

四 敷地及び全体共用部分等において専用使用権を有する者が管理する専用使用部分について、全体管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為

五 敷地及び全体共用部分等の変更、処分及び運営

六 全体管理費等の徴収、保管、経理等の会計

七 全体修繕積立金の運用

八 官公署、町内会等との渉外業務

九 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

十 防災に関する業務

十一 広報及び連絡業務

十二 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な環境を確保するために必要な業務

(業務の委託等)

第三十二条 全体管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第三節 全体管理組合の役員

(役員)

第三十三条 全体管理組合に次の役員を置く。

一 理事長 一名

二 副理事長 一名

三 会計担当理事 ○名

四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名

五 監事 ○名

2 理事は、事務所管理組合の役員及び特定駐車場の区分所有者をもってこれにあてる。

3 理事長及び理事は、それぞれ事務所管理組合の組合長及び監事をもってあて、副理事長及び会計担当理事は、全体管理組合の役員(以下この章において単に「役員」という。)の互選により選任する。

(役員の任期)

第三十四条 役員の任期は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までの一年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4 役員が事務所管理組合の役員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)

第三十五条 役員は、法令、規約及び附属規程並びに全体総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

(理事長)

第三十六条 理事長は、全体管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、附属規程又は全体総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項

二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、第四十条に定める定期全体総会において、組合員に対し、前会計年度における全体管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

(副理事長)

第三十七条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

(理事)

第三十八条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、全体管理組合の業務を担当する。

2 会計担当理事は、全体管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

(監事)

第三十九条 全体管理組合の監事(以下この条において単に「監事」という。)は、全体管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を全体総会に報告しなければならない。

2 監事は、全体管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、次条に定める臨時全体総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第四節 全体総会

(全体総会)

第四十条 全体総会は、全体管理組合の総組合員で組織する。

2 全体総会は、定期全体総会及び臨時全体総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理事長は、定期全体総会を、毎年一回新会計年度開始以後二カ月以内に招集しなければならない。

4 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時全体総会を招集することができる。

5 全体総会の議長は、理事長が務める。

(招集手続)

第四十一条 全体総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の二週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

2 前項の通知は、全体管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の事務所部分の所在地宛に発するものとする。

3 第一項の通知は、前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

4 第一項の通知をする場合において、会議の目的が第四十六条第三項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は同条第五項の建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

5 第四十三条第二項の場合には、第一項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

6 第一項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、五日間を下回らない範囲において、第一項の期間を短縮することができる。

(組合員の全体総会招集権)

第四十二条 組合員が組合員総数の五分の一以上及び第四十四条第一項に定める議決権総数の五分の一以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して全体総会の招集を請求した場合において、理事長は、二週間以内にその請求のあった日から四週間以内の日を会日とする臨時全体総会の招集の通知を発しなければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時全体総会を招集することができる。

3 前二項により招集された臨時全体総会においては、第四十条第五項にかかわらず、議長は、全体総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員のなかから選任する。

(出席資格)

第四十三条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、全体総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、全体総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、全体総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

(議決権)

第四十四条 組合員は、その所有する専有部分一戸につき別表第五に定める議決権を有する。

2 事務所部分一戸につき二以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者一名を選任し、その者の氏名をあらかじめ全体総会開会までに理事長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、次のいずれかでなければならない。

一 組合員の専有部分を借り受けた者

二 組合員が法人の場合においては、その役員又は従業員

6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

(議決事項)

第四十五条 次の各号に掲げる事項については、全体総会の議決を経なければならない。

一 全体管理組合収支(第七十六条第三項第一号に定める全体一般会計及び同項第二号に定める全体修繕積立金会計に係るものに限る。以下次号及び第五十二条第一号において同じ。)の決算及び全体管理組合の事業報告

二 全体管理組合収支の予算及び全体管理組合の事業計画

三 全体管理費等及び専用使用料の額並びに賦課徴収方法

四 第五十七条以外の第七章の各条を除くこの規約の変更(次条及び第五十二条において「全体規約の変更」という。)及び附属規程の制定又は変更

五 第二十六条第一項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び全体修繕積立金の取崩し

六 区分所有法第五十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項、第五十九条第一項又は第六十条第一項の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任(第六十七条第六号に該当する場合を除く。)

七 建物の一部が滅失した場合の滅失した全体共用部分の復旧

八 区分所有法第六十二条第一項の場合の建替え

九 役員の解任並びに役員活動費の額及び支払方法

十 全体管理組合の行う管理に係る管理業務委託契約の締結

十一 その他全体管理組合の業務に関する重要事項

(全体総会の会議及び議事)

第四十六条 全体総会の会議は、第四十四条第一項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 全体総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

3 次の各号に掲げる事項に関する全体総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の四分の三以上及び議決権総数の四分の三以上で決する。

一 全体規約の変更

二 敷地及び全体共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)

三 区分所有法第五十八条第一項、第五十九条第一項又は第六十条第一項の訴えの提起

四 建物の価格の二分の一を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

五 その他全体総会において本項の方法により決議することとした事項

4 前項にかかわらず、事務所一部共用部分に関する事項で組合員全員の利害に関係しないものについての全体規約の変更は、事務所一部共用部分を共用すべき組合員の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

5 区分所有法第六十二条第一項の建替え決議は、第二項にかかわらず、組合員総数の五分の四以上及び議決権総数の五分の四以上で行う。

6 前五項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

7 第三項第一号において、全体規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

8 第三項第二号において、敷地及び全体共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用権を有する組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

9 第三項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

10 全体総会においては、第四十一条第一項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

(全体総会の決議に代わる書面による合意)

第四十七条 規約により全体総数において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、全体総会の決議があったものとみなす。

(議事録の作成、保管等)

第四十八条 全体総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する二名の全体総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。

3 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。

第五節 理事会

(理事会)

第四十九条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会の議長は、理事長が務める。

(招集)

第五十条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事が○分の一以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会の招集手続については、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)の規程を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)

第五十一条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

2 議事録については、第四十八条(第四項を除く。)の規程を準用する。

(議決事項)

第五十二条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

一 全体管理組合収支の決算案及び全体管理組合収支の予算案並びに全体管理組合の事業報告案及び事業計画案

二 全体規約の変更及び附属規程の制定又は変更に関する案

三 その他の全体総会提出議案

四 第八十五条に定める勧告又は指示等

五 全体総会から付託された事項

第七章 事務所管理組合

第一節 事務所管理組合の組合員

(組合員の資格)

第五十三条 事務所管理組合の組合員(以下この章において単に「組合員」という。)の資格は、事務所部分の区分所有者となったときに取得し、事務所部分の区分所有者でなくなったときに喪失する。

(届出義務)

第五十四条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により事務所管理組合に届け出なければならない。

2 前項の届出は、第三十条に定める届出をもって代えることができる。

第二節 事務所管理組合の業務

(業務)

第五十五条 事務所管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

一 事務所一部共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理(第十九条第三項により、専用使用権を有する者が当該専用使用部分について、その責任と負担において行う行為を除く。)

二 事務所一部共用部分等の修繕

三 事務所一部共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

四 事務所一部共用部分等において専用使用権を有する者が管理する専用使用部分について、事務所管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為

五 事務所一部共用部分等の変更、処分及び運営

六 事務所部分管理費等の徴収、保管、経理等の会計

七 事務所部分修繕積立金の運用

八 官公署、町内会との渉外業務

九 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

十 防災に関する業務

十一 広報及び連絡業務

十二 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な環境を確保するために必要な業務

(業務の委託等)

第五十六条 事務所管理組合は、前条に定める業務の全体又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第三節 事務所管理組合の役員

(役員)

第五十七条 事務所管理組合には、役員○名(監事○名を含む。)置く。

2 事務所管理組合の役員(以下この章において単に「役員」という。)は、組合員のうちから、事務所管理組合の総会(以下「事務所総会」という。)で選任する。

3 事務所管理組合の組合長(以下「組合長」という。)は、役員の互選により選任する。

(役員の任期)

第五十八条 役員の任期は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までの一年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 役員に欠員が生じたときは、前条第二項の規定にかかわらず、組合長が補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)

第五十九条 役員は、法令、規約及び附属規程並びに事務所総会及び役員会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

(組合長)

第六十条 組合長は、事務所管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、附属規程又は事務所総会若しくは役員会の決議により、組合長の職務として定められた事項

二 役員会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること

三 事務所総会における決議内容の全体管理組合への通知

2 組合長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 組合長は、第六十二条に定める定期事務所総会において、組合員に対し、前会計年度における事務管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 組合長は、役員会の承認を受けて、他の役員(監事を除く。以下本章第五節において同じ。)にその職務の一部を委任することができる。

(監事)

第六十一条 事務所管理組合の監事(以下この条において「監事」という。)は、事務所管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を事務所総会に報告しなければならない。

2 監事は、事務所管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、次条に定める臨時事務所総会を招集することができる。

3 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。

第四節 事務所総会

(事務所総会)

第六十二条 事務所総会は、事務所管理組合の総組合員で組織する。

2 事務所総会は、定期事務所総会及び臨時事務所総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 組合員は、定期事務所総会を、毎年一回新会計年度開始以後二カ月以内に招集しなければならない。

4 組合長は、必要と認める場合においては、役員会の決議を経て、何時でも臨時事務所総会を招集することができる。

5 事務所総会の議長は、組合長が務める。

(招集手続)

第六十三条 事務所総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の二週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

2 前項の通知は、事務所管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の事務所部分の所在地宛に発するものとする。

3 第一項の通知は、前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に提示することをもって、これに代えることができる。

4 第一項の通知をする場合において、会議の目的が第六十八条第三項第一号及び第二号に掲げる事項の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

5 第六十五条第二項の場合には、第一項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

6 第一項にかかわらず、緊急を要する場合においては、組合長は、役員会の承認を得て、五日間を下回らない範囲において、第一項の期間を短縮することができる。

(組合員の事務所総会招集権)

第六十四条 組合員が組合員総数の五分の一以上及び第六十六条第一項に定める議決権総数の五分の一以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して事務所総会の招集を請求した場合において、組合長は、二週間以内にその請求のあった日から四週間以内の日を会日とする臨時事務所総会の招集の通知を発しなければならない。

2 組合長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時事務所総会を招集することができる。

3 前二項により招集された臨時事務所総会においては、第六十二条第五項にかかわらず、議長は、事務所総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員のなかから選任する。

(出席資格)

第六十五条 組合員のほか、役員会が必要と認めた者は、事務所総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、事務所総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、事務所総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ組合長にその旨を通知しなければならない。

(議決権)

第六十六条 組合員は、その所有する事務所部分一戸につき別表第五に定める議決権を有する。

2 事務所部分一戸につき二以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者一名を選任し、その者の氏名をあらかじめ事務所総会開会までに組合長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、次のいずれかでなければならない。

一 組合員の事務所部分を借り受けた者

二 組合員が法人の場合においては、その役員又は従業員

6 代理人は、代理権を証する書面を組合長に提出しなければならない。

(議決事項)

第六十七条 次の各号に掲げる事項については、事務所総会の決議を経なければならない。

一 事務所管理組合収支(第七十六条第四項第一号に定める事務所一般会計及び同項第二号に定める事務所修繕積立金会計に係るものに限る。以下次号及び第七十四条第一号において同じ。)の決算及び事務所管理組合の事業報告

二 事務所管理組合収支の予算及び事務所管理組合の事業計画

三 事務所部分管理費等の額及び賦課徴収方法

四 この規約のうち、この章の各条(第五十七条を除く。)の規約の変更(次条及び第七十四条において「事務所規約の変更」という。)及び事務所一部共用部分等に係る附属規定の制定又は変更

五 事務所一部共用部分等に係る第二十七条第一項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び事務所部分修繕積立金の取崩し

六 事務所一部共用部分等に関し、区分所有法第五十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項、第五十九条第一項又は第六十条第一項の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任

七 建物の一部が滅失した場合の滅失した事務所一部共用部分の復旧

八 役員の選任(第五十八条第二項の場合を除く。)及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

九 事務所管理組合の行う管理に係る管理業務委託契約の締結

十 その他事務所管理組合の業務に関する重要事項

(事務所総会の会議及び議事)

第六十八条 事務所総会の会議は、第六十六条第一項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 事務所総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

3 次の各号に掲げる事項に関する事務所総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の四分の三以上及び議決権総数の四分の三以上で決する。

一 事務所規約の変更

二 事務所一部共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)

三 その他事務所総会において本項の方法により決議することとした事項

4 前三項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

5 第三項第一号において、事務所規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

6 第三項第二号において、事務所一部共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用権を有する組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

7 事務所総会においては、第六十三条第一項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

(事務所総会の決議に代わる書面による合意)

第六十九条 規約により事務所総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、事務所総会の決議があったものとみなす。

(議事録の作成、保管等)

第七十条 事務所総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する二名の事務所総会に出席した役員がこれに署名押印しなければならない。

3 組合長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

4 組合長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面の保管場所を提示しなければならない。

第五節 役員会

(役員会)

第七十一条 役員会は、役員をもって構成する。

2 役員会の議長は、組合長が務める。

(招集)

第七十二条 役員会は、組合長が招集する。

2 役員が○分の一以上の役員の同意を得て役員会の招集を請求した場合においては、組合長は速やかに役員会を招集しなければならない。

3 役員会の招集手続については、第六十三条(第四項及び第五項を除く。)の規定を準用する。ただし、役員会において別段の定めをすることができる。

(役員会の会議及び議事)

第七十三条 役員会の会議は、役員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

2 議事録については、第七十条(第四項を除く。)の規定を準用する。

(議決事項)

第七十四条 役員会は、この規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

一 事務所管理組合収支の決算案及び事務所管理組合収支の予算案並びに事務所管理組合の事業報告案及び事業計画案

二 事務所規約の変更及び附属規程の制定又は変更に関する案

三 その他の事務所総会提出議案

四 第八十五条に定める勧告又は指示等

五 事務所総会から付託された事項

第八章 会計

(会計年度)

第七十五条 全体管理組合及び事務所管理組合の会計は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までとする。

(収入及び支出並びに会計区分)

第七十六条 全体管理組合の会計における収入は、全体管理費等及び専用使用料によるものとし、その支出は第二十四条及び第二十六条に定めるところにより諸費用に充当する。

2 事務所管理組合の会計における収入は、事務所部分管理費及び事務所部分修繕積立金によるものとし、その支出は第二十五条及び第二十七条に定めるところにより諸費用に充当する。

3 第一項の全体管理組合の会計は、次の各号に掲げる会計に区分する。

一 全体一般会計(全体管理費に関する会計をいう。以下同じ。)

二 全体修繕積立金会計(全体修繕積立金に関する会計をいう。以下同じ。)

4 第二項の事務所管理組合の会計は、次の各号に掲げる会計に区分する。

一 事務所一般会計(事務所部分管理費に関する会計をいう。以下同じ。)

二 事務所修繕積立金会計(事務所部分修繕積立金に関する会計をいう。以下同じ。)

(収支予算の作成及び変更)

第七十七条 理事長は、全体一般会計及び全体修繕積立金会計の毎会計年度の収支予算案を定期全体総会に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時全体総会に提出し、その承認を得なければならない。

3 組合長は、事務所一般会計又は事務所修繕積立金会計の毎会計年度の収支予算案を定期事務所総会に提出し、その承認を得なければならない。

4 前項の収支予算を変更しようとするときは、組合長は、その案を臨時事務所総会に提出し、その承認を得なければならない。

(会計報告)

第七十八条 理事長は、全体一般会計及び全体修繕積立金会計の毎会計年度の収支決算案を全体管理組合の監事の会計監査を経て、定期全体総会に報告し、その承認を得なければならない。

2 組合長は、事務所一般会計及び事務所修繕積立金会計の毎会計年度の収支決算案を、事務所管理組合の監事の会計監査を経て、定期事務所総会に報告し、その承認を得なければならない。

(管理費等の徴収)

第七十九条 全体管理組合は、全体管理費等及び専用使用料について、区分所有者が各自開設する全体管理組合指定の銀行の預金口座から自動引落しの方法により第八十一条第一項に定める口座に受け入れることとし、翌月分を当月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。

2 区分所有者が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、全体管理組合は、その未払金額についてその期日の翌日から起算して支払日まで年利○○%の遅延損害金を加算して、その区分所有者に対して請求する。

3 前項の遅延損害金は、第二十四条に定める費用に充当する。

4 区分所有者は、納付した全体管理費等及び専用使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

5 前四項の規定は事務所管理組合の場合に準用する。この場合において、「全体管理組合」とあるのは「事務所管理組合」と、「全体管理費等」とあるのは「事務所部分管理費等」と、「区分所有者」とあるのは「事務所部分の区分所有者」と、「第八十一条第一項」とあるのは「第八十一条第二項」と、「第二十四条」とあるのは「第二十五条」と読み替えるものとする。

(管理費等の過不足)

第八十条 収支決算の結果、全体管理費又は事務所部分管理費に余剰を生じた場合、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。

2 全体管理費等に不足が生じた場合にあっては、全体管理組合は、区分所有者に対して第二十二条第三項に定める負担割合に応じて、そのつど必要な金額の負担を求めることができる。

3 事務所部分管理費に不足が生じた場合にあっては、事務所管理組合は、事務所部分の区分所有者に対して、第二十二条第三項に定める負担割合に応じて、そのつど必要な金額の負担を求めることができる。

(預金口座の開設)

第八十一条 全体管理組合は、会計業務を遂行するため、全体管理組合の預金口座を開設するものとする。

2 事務所管理組合は、会計業務を遂行するため、事務所管理組合の預金口座を開設するものとする。

(借入れ)

第八十二条 全体管理組合は、第二十六条第一項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

2 事務所管理組合は、第二十七条第一項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

(帳票類の作成、保管)

第八十三条 理事長は、全体管理組合の会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、区分所有者又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 組合長は、事務所管理組合の会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、事務所部分の区分所有者又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

第九章 雑則

(義務違反者に対する措置)

第八十四条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第五十七条から六十条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

(理事長の勧告及び指示等)

第八十五条 区分所有者若しくはその所有する専有部分において勤務する者又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその占有する専有部分において勤務する者(以下「区分所有者等」という。)が法令、規約又は附属規程に違反し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長又は組合長(事務所管理組合の管理に関するものに限る。以下第三項において同じ。)は、理事会又は役員会(組合長の行うものに限る。以下第三項において同じ。)の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その所有する専有部分において勤務する者又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその占有する専有部分において勤務する者が前項の行為を行った場合は、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。

3 区分所有者が、この規約若しくは附属規程に違反したとき又は区分所有者若しくは区分所有者以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときには、理事長又は組合長は、理事会又は役員会の決議を経て、その差止め又は排除のための必要な措置をとることができる。

(合意管轄裁判所)

第八十六条 この規約に関する全体管理組合又は事務所管理組合と当該管理組合の組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。

(市及び近隣住民との協定の遵守)

第八十七条 区分所有者は、全体管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

(規約外事項)

第八十八条 規約及び附属規程に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。

2 規約、附属規程又は法令のいずれにも定めのない事項については、事務所管理組合の組織、業務等に関する事項にあっては当該事務所管理組合の総会の決議により、その他の事項にあっては全体総会の決議により、それぞれ定める。

(規約原本)

第八十九条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を一通作成し、これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

3 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本の保管場所を掲示しなければならない。

4 前三項の規定は、事務所管理組合の場合に準用する。この場合において、「区分所有者」とあるのは「事務所部分の区分所有者」と、「理事長」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。

附 則

(規約の発効)

第一条 この規約は、平成○年○○月○○日から効力を発する。

(管理組合の成立)

第二条 全体管理組合及び事務所管理組合は、平成○年○○月○○日に成立したものとする。

(初代役員)

第三条 全体管理組合の役員は、第三十三条にかかわらず理事○名、監事○名とし、理事長、副理事長、会計担当理事、理事及び監事の氏名は別紙○(略)のとおりとする。

2 事務所管理組合の役員は、第五十七条にかかわらず○名とし、役員(組合長及び監事を含む。)の氏名は別紙○(略)のとおりとする。

3 前二項の役員の任期は、第三十四条第一項及び第五十八条第一項にかかわらず、平成○年○○月○○日までとする。

(管理費等)

第四条 各区分所有者の負担する全体管理費等及び事務所部分管理費等は、全体総会又は事務所総会において、それぞれの額が決定されるまでは、第二十二条第三項に規定する方法により算出された別紙○(略)の額とする。

別表第1

<別添資料>別表第2―1

<別添資料>別表第2―2

<別添資料>別表第2―3

<別添資料>別表第3

<別添資料>別表第4

<別添資料>別表第5

<別添資料>道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理規約モデルの解説

道路附属物として駐車場を設置する場合の共同ビル管理規約モデルに関し、以下、主要な条項について解説する。

(前文一関係)

道路の附属物たる自動車駐車場は、共同ビル内において区分所有権の目的となる建物の部分(専有部分)であることを前提としている。

ところで、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第一条では、建物の区分所有について次のように定めている。

したがって、区分所有権の目的たる建物の部分は、構造上かつ利用上の独立性を具備する必要がある。

まず、構造上の独立性とは、その建物の部分が所有権の内容たる物的支配に適する構造を備えていることであり、具体的には建物の構成部分である隔壁、天井及び床、扉等によって遮断され、明確に区分されていることをいう(登記実務では、シャッターは区分所有建物の障壁と認められている)。

次に、利用上の独立性とは、独立して建物としての用途(事務所、車庫等)に供しうることである。この場合、その建物内に全体で利用する給排水パイプ、ガスパイプ、消火栓用送水パイプ、配電盤等の設備が存するときは、状況により、利用上の独立性を欠くと判断されることがあるので留意する必要がある。

(前文二関係)

共同ビル内の事務所は、事務所部分だけでしか利用しないエレベーターや階段、廊下等の一部共用部分が存在していることを前提としている。

ところで、区分所有法第三条後段では、「一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分(「一部共用部分」)をそれらの区分所有者が管理するとき」は、それらの区分所有者で一部共用部分等の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができると定めている。

一方、区分所有法第一六条では、一部共用部分の管理主体を次のように定めている。

つまり、1)一部共用部分であっても、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で管理する。区分所有者全員の利害に関係しない場合でも、2)区分所有者全員の規約で定めれば区分所有者全員で管理する(この場合、当該一部共用部分を共用する区分所有者数又はその議決権数の四分の一を超える反対があったときは、区分所有者全員の管理とすることができない――区分所有法第三一条第二項)。3)それ以外は、一部共用部分を共用すべき区分所有者のみで管理する。

今回の管理規約モデルでは、3)の方法によっているが、2)により一部共用部分を全体管理組合で管理することも当然可能である(この場合、全体管理組合のみ存在する)。

また、区分所有者の数が三〇名以上の場合は、管理組合を、区分所有法第四七条以下に定める管理組合法人とすることも別途考慮するものとする。

(前文三関係)

事務所管理組合の業務を大修繕のみとして、日常的な業務は全体管理組合において一体として管理するよう定めることもできる。

(第三条関係)

事務所又は特定駐車場に勤務する者に対しても、区分所有者が規約を遵守させる義務を明らかにした。

(第四条・別表第一関係)

一 敷地は、区分所有法第三二条に定める規約設定のための公正証書(以下単に「規約設定公正証書」という。)により規約敷地としたものを含むものである。

二 敷地内に規約設定公正証書により分離可能な敷地がある場合は、その旨明記する。

三 所在地が登記簿上の所在地と住居表示で異なる場合は、両方を記載する。

(第五条関係)

包括承継は相続、特定承継は売買、交換等の場合をいう。賃借人は占有者に当たる。

(第六条関係)

一 管理組合と区分所有者とは、区分所有所である以上当然にその団体の構成員であり、区分所有者でなくなれば構成員でなくなるという関係であり、管理組合への加入、脱退は考える余地がない。

二 この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合の法的性格は「権利能力なき社団」である。

(第七条関係)

一 この規約では、専有部分と共用部分との境界は、いわゆる上塗説(境界部分のうち躯体部分は共用部分であるが、上塗り部分など躯体部分以外の部分は専有部分の範囲に含まれるという考え方)をとっている。

二 第三項の「専有部分の専用に供される」か否かは設備機能に着目して決定する。なお、必要があれば、専有部分である附属物も管理組合の管理の対象とし、その管理の意思決定方法は、共用部分たる附属物と同様の方法により行うことなどを規約で定めることも考えられる。

(第八条・別表第二関係)

一 共用部分には、法定共用部分のみならず、区分所有法第四条第二項の規約共用部分も含むものである。

二 管理員事務室、管理用倉庫は、区分所有法上は専有部分の対象となることが多いと思われるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、規約設定公正証書により分譲段階から規約共用部分とすることを前提としている。

別棟の管理・集会棟などがある場合も、規約設定公正証書により規約共用化を図っておくことが適当である。

三 事務所一部共用部分については、区分所有法第三条の「一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」という内容を明確に満足させ得る共用部分についてのみ設定する。明確に区分できない部分は全体共用部分とし、利用の実態を考慮して、必要に応じ専用使用権を設定することとする。

(第一〇条・別表第三関係)

一 この規約モデルでは、共有持分の割合は、専有部分の床面積の割合を基に区分所有者の不利益、不公平感を招かない程度において端数処理した具体的な持分割合を別表第三に示す方式を採用している。

もし、専有部分の床面積により共有持分の割合を定める場合は、本条は次のようになる。

二 敷地(敷地利用権)の共有持分の割合は、規約設定公正証書により定めておくものとする。

(第一四条関係)

一 バルコニー等の専用使用権者は専有部分(事務所部分及び特定駐車場部分)と一体として取り扱うことが妥当であるため、外壁面及び敷地とは異なる定めをしている。

二 この規約モデルでは事務所前面敷地のみが有償となっているが、状況に応じて他も専用使用料を徴収する旨規定することができる。

三 第二項において専用使用料は全体管理組合に納入することを定めているが、状況に応じては、事務所管理組合と按分のうえ納入するか、あるいは事務所管理組合のみへ納入するよう定めることもできる。

四 共同ビルには、駐車場は特定駐車場しか設置されていない前提となっているが、区分所有者が利用できる駐車場を敷地又は建物内に設置する場合には、別途規約等を整備する必要がある。

(第一五条関係)

一 有償か無償かを条文に明記することとする。

二 第二項の対象となるのは、広告塔、看板等である。

(第一六条関係)

使用細則には、第一三条の「通常の用法」の具体的な内容や共用部分の利用制限(工作物設置の禁止、外観変更の禁止等)などを定めるものとする。

(第一七条関係)

一 規約の効力は対象物件の使用方法につき占有者にも及ぶが、本条は、それに加えて、区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、区分所有者は当該第三者にこの規約及び附属規程に定める事項を遵守させる義務があることを定めたものである。

二 第三者が遵守すべき事項は、この規約及び附属規程に定める事項のうち、対象物件の使用に関する事項とする。

三 貸与に係る契約書に記載する条項及び全体管理組合に提出する誓約書の様式は次のとおりとする。

(第一九条関係)

一 バルコニー等の専用使用部分の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、大修繕等である。

二 特定駐車場の管理は、特定駐車場部分の区分所有者の責任と負担において行うものとする。

(第二一条関係)

全体管理組合において事務所一部共用部分等も併せて付保するよう定めることもできる。

(第二二条関係)

複合用途マンションで発生しやすい費用負担の問題を、一部共用部分等の設定とその持分に基づく按分負担により解決を図った。この場合、管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しないこととしている。

(第二六条及び第二七条関係)

対象物件の経済的価値を適正に維持するためには、一定期間毎に行う計画的な修繕工事が不可欠であるので、修繕積立金を必ず積み立て、その取崩しを限定する等の措置を講じたものである。

(第二八条関係)

区分所有者が専用使用できる駐車場が設置される場合、その専用使用料は、日常の管理に要する費用を除けば修繕積立金に充当することが適当である。

(第三〇条及び第五四条関係)

届出書の様式は、次のとおりとする。

(第三一条及び第五五条関係)

全体管理組合又は事務所管理組合は、全体共用部分等又は事務所一部共用部分等の日常的管理及び大修繕等をそれぞれ業務として行うこととしている。

(第三二条及び第五六条関係)

一 委託は、管理会社に対して行うのが通例である。この場合、できる限り中高層分譲共同住宅管理業者登録規程(昭和六〇年八月五日建設省告示第一一一五号)に基づく登録を受けた者を選定するものとする。

二 第三者に委託する場合は、中高層共同住宅標準管理委託契約書による。

(第三三条及び第五七条関係)

一 役員の員数は、最低五名程度、最高二〇名程度とし、○〜○名という枠により定めることができる。

二 全体管理組合の役員には事務所管理組合の役員全員が就任する。したがって、全体管理組合の総会における役員の選任行為はない。

三 特定駐車場部分の区分所有者は、全体管理組合の理事(ただし理事長は除く)に就任できる旨定めているが、当然これと異なる定めも可能である。

(第三四条及び第五八条関係)

業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は二年とする。

(第四〇条及び第六二条関係)

第五項は、総会において議長を選任する旨の定めをすることができる。

(第四一条関係)

第三項及び第五項に定める「所定の掲示場所」は、建物内の見やすい場所に設けるものとする。以下同じ。

(第四三条及び第六五条関係)

理事会又は役員会が「必要と認める者」の例としては、管理会社、管理員等がある。

(第四四条関係)

専有面積の違いが大きくない場合には、次のように定めることができる。

(第四六条及び第六八条関係)

第三項第一号から第四号までのうち、第二号に限り、規約により組合員総数の「四分の三以上」を「過半数」までに減ずることができる。

(第四七条関係)

この規約モデルでは、第七章は事務所管理組合の総会の決議によってのみ変更できることとし、全体管理組合の総会の決議では変更できないこととした。ただし、第五七条は事務所管理組合の役員の定数を定めており、事務所管理組合の役員は第三三条第二項及び第三項により、そのまま全体管理組合の役員に就任することとしていることから、第五七条については全体管理組合の総会の決議によってのみ変更できることとしたものである(第六七条第四号参照)。

(第四八条、第七〇条及び第八九条関係)

第三項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。

(第六六条関係)

専有面積に違いが大きくない場合には、次のように定めることができる。

(第八七条関係)

一 分譲会社が締結した協定は、全体管理組合が再協定するか、附則で承継する旨規定するか、いずれかとする。

二 協定書は規約の別添とすることとする。

三 ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。

(附則第一条関係)

規約の効力発生時点は、最初に事務所又は特定駐車場の引渡しがあった時とする。

(附則第二条関係)

管理組合の成立時期は、規約の効力発生時点と同じく、最初に事務所又は特定駐車場の引渡しがあった時とする。

(附則第三条関係)

一 建物の完成時点において、入居者の大半が決定している場合には、入居前に総会を開催して規約及び役員の追認をするものとする。その他の場合においても入居者の大半が決定した段階で、可及的速やかに総会を開催して規約及び役員の追認をするものとする。

二 役員の任期については、入居者が自立的に役員を選任することができるようになるまでとする。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |