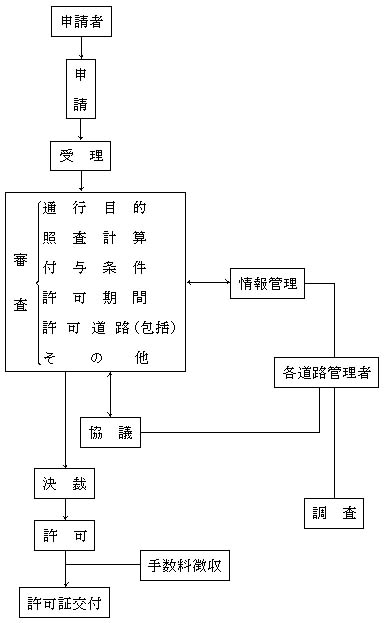

1 本調査は、今後引き続き行なう特殊車両通行許可事務処理に必要な道路に関する情報収集調査の一つであり、今後行なう調査としては、次のものを予定していること。

(1) 橋梁調査 第二次調査(特認荷重を個々の橋梁について、ある算定方法により第一次調査の結果を用いて定める室内計算作業)

(2) 上空障害箇所調査 トンネル、下路式橋梁、跨道橋等の建築限界の調査

(3) 車道幅員調査

(4) 曲線部および交差点障害箇所調査

(注) なおこれらの調査の要領および、許可基準の算定要領については八月中旬頃通知する予定である。

2 本調査の実施に先きだち、別紙「参考資料―一」および「参考資料―二」を参照されたいこと。

3 本調査の対象とする道路は、別紙要領に示したとおりであるが、その他の道路についても実施できるものについては、同様の調査を行なわれたいこと。

4 本調査の実施にあたっては、相当の労力と時間を要することと思料されるので、過去において調査した成果資料等を十分に活用されたいこと。

第一次橋梁調査要領

(既設道路橋の諸元および損傷等の調査)

1 目的

道路法(改正法)第四十七条の二の規定に基づく特殊車両通行許可事務に資するため既設道路橋の諸元および損傷等の調査を行なうものである。

2 対象道路

調査の対象とする道路は次のものとする。

(1) 高速自動車国道

(2) 一般国道

(3) 主要地方道

(4) 前記以外の道路で、前記の道路の迂回路として使用させる道路

(5) 前記以外の道路で、特殊車両の通行が頻緊にある道路

(6) 首都高速道路公団および阪神高速道路公団が管理する道路

(注)

1 (2)―(5)に該当するもので日本道路公団が管理する道路を合む。

2 (4)の迂回路については、関係道路管理者間で打合せること。

3 (5)については、例えば、港湾工場、倉庫、ターミナル等の位置を考慮して選定することが考えられる。

3 対象橋梁

調査の対象とする橋梁(棧道を含む。)は、次のものとする。

(1) 橋長二十メートル以上の橋梁

(2) 橋長二十メートル朱満のもので荷重制限をしているもの、交通不能のものおよび注意を要する橋梁

(注) 橋長二十メートル未満のものについても損傷等の状況によっては制限が必要となるものがあると思われるので一応損傷等の調査を行ない、通行制限すべきものについては本調査の対象とすること。

4 調書等の作成

(1) 調書は、様式―一について記入要領により作成する。

(2) 付図は、次の要領により作成する。

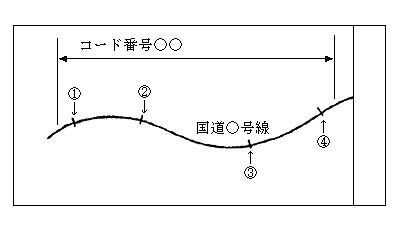

a 使用する図面は、縮尺1/100,000〜1/500,000の管内図(できるだけ白図を使用すること)を使用して作成する。

b 橋梁地点を明らかにするため、管内図に個所別調査表の事務所コード番号、路線、路線名および橋梁番号を記入する。

〔例〕

記入に使用する色は、次の色別によるものとする。

対象道路

(1)および(2) 赤

(3) 緑

(4)および(5) 青

(6)および(7) 紫

(3) 調書の用紙は、B(四)版ゼロックス紙とする。

5 調査等の提出

(1) 提出部数 調書・附図共 二部

(2) 提出期日 四十六年十月一日(必着)

(3) 提出先 東京都千代田区霞ケ関一の二の三

建設省道路局路政課道路交通管理室

(4) 連絡先 同上

様式―1 〔記載例〕

<別添資料>〔記入要領〕

1 事務所コード番:とりまとめの単位(地建、県又は市)で、管理を担当する機関別(工事事務所、土木事務所等)に一連番号を附する。

2 地点番号:事務所別、路線別に附する。

3 地点名:当該橋梁を管理している側の地元名を記入する。距離標があれば併記する。

4 適用示方書欄以下の記入について

同一橋梁名であっても、例えば、上り下り線の別に橋梁上部構造が独立していたり、適用示方書、橋格、竣功年次、橋梁形式、橋長、車道幅員、部材主要諸元、損傷等の程度および補強等の履歴のいずれかが異なるものである場合は、同一橋梁名であっても独立した橋梁として区分して記入する。

|

1

|

○○県

○○郡

○○町○

(91.1k)

|

あき橋

(上り)

|

S14

|

1

|

S20

|

○○○けた橋……

|

6.5

|

有

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

○○○トラス……

|

6.5

|

有

|

|

|

|

|

|

|

1の2

|

|

あき橋

(下り)

|

S31

|

1

|

S40

|

○○けた橋………

|

9.0

|

有

|

|

以

|

下略

|

|

す。

|

|

|

|

|

|

|

|

○○○ローゼ……

|

9.0

|

有

|

|

|

|

|

|

5 適用示方書、橋格:次の記号を用いて記入する。

|

適用示方書

|

記号

|

|

|

大正15年細則案

|

T15

|

|

|

昭和14年示方書案

|

S14

|

|

|

|

|

|

|

昭和31年示方書

昭和39年示方書

|

|

S31

|

|

|

|

|

|

橋格

|

記号

|

|

一等橋

|

1

|

|

二等橋

|

2

|

|

三等橋

|

3

|

(注) 適用示方書、橋格不明のものについては、竣功年次、竣功当時のその路線の重要度、腐食の程度等から適用示方書、橋格を推定して記入する。

なお、大正15年以前のものについては、T15とする。

〔記入例〕 S14(推)・1(推)

T15(前)・2(推)

6 竣功年次:不明なものについては推定する。

〔例〕 T12(推)

7 橋梁形式:次の橋梁形式の分類表の記号の組み合わせにより記入する。分類表による記入が疑問のものについては、構造がわかる表現で記入する。

〔例〕

1 鋼単純非合成けた

2 鋼単純トラス

なお、2種以上の形式が混入しているものについては、それぞれ記入する。

橋梁形式の分類表

|

区分

|

種類

|

記号

|

|

1

|

綱橋

|

綱

|

|

|

鉄筋コンクリート橋

|

RC

|

|

|

P・Sコンクリート橋

|

PS

|

|

|

石橋

|

石

|

|

|

木橋

|

木

|

|

2

|

単純

|

単純

|

|

|

連続

|

連続

|

|

|

ゲルバー

|

ゲルバー

|

|

3

|

合成けた橋

|

合成けた

|

|

|

非合成けた橋

|

非合成けた

|

|

|

トラス橋

|

トラス

|

|

|

アーチ橋

|

アーチ

|

|

|

ラーメン橋

|

ラーメン

|

|

|

ランガー橋

|

ランガー

|

|

|

ローゼ橋

|

ローゼ

|

|

|

吊橋

|

吊橋

|

|

|

床版橋

|

床版橋

|

|

|

Tけた橋

|

Tけた

|

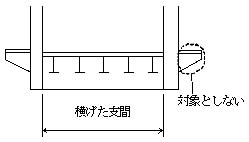

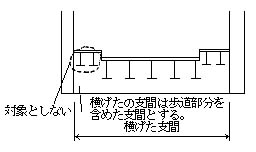

8 橋長:形式別に支間(長)、支間数および橋長を記入する。

支間(長)に差異のある場合は、支間(長)の最長値と最短値を併記する(2段書きとする)。

9 車道幅員:同一上部構造において分離帯により上下線が分離されている場合は、それぞれの幅員を記入する。

〔例〕 6.5+6.5

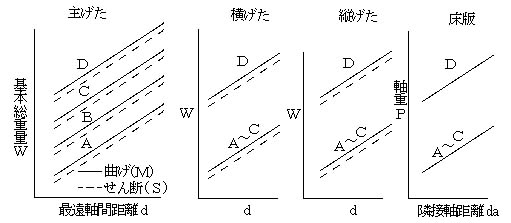

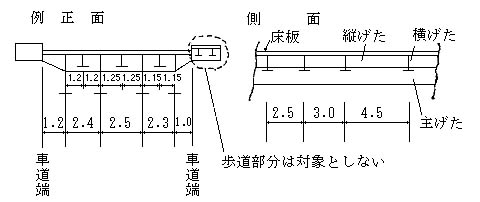

10 部材主要諸元

1) 支間、間隔:主げた、横げた、縦げたおよび床版の各部材について記入する。

各部材において支間および間隔が異なる場合は、最長値と最短値を併記する(2段書きとする)。

|

|

主げた

|

|

|

横げた

|

|

縦げた

|

|

床版

|

|

|

|

|

支間

|

間隔

|

本数

|

支間

|

間隔

|

支間

|

間隔

|

単連版

|

片持版

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.3

|

|

2.3

|

2.5

|

2.5

|

1.15

|

1.15

|

1.0

|

|

|

|

25.0

|

|

4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.5

|

|

2.5

|

4.5

|

4.5

|

1.25

|

1.25

|

1.2

|

|

2) 床版:床版については、単純版(連続版は単純版とみなす)と片持版と区分して記入する。

(注) 歩道部分については、特別の場合を除き、調査および記入の対象としない。

例

|

|

11 損傷等の程度:損傷等の程度をあらわすには、次の記号を用い、各部材毎に記入する。補強(打ち替え等)を行なった部材については補強後の程度を示すものとし、補強後の強さが当該橋梁の架設時の適用示方書および橋格と異なると思われる場合は、補強後の強さに相当する適用示方書および橋格を記入する(推定して記入してよい)。

このように定めたのは、第2次調査(特認荷重調査)において特認荷重の算定の根拠の一つとして採り上げるものとして、適用示方書および橋格を考えているからである。

|

損傷等の程度

|

記号

|

|

平常

|

A

|

|

多少の損傷がある

|

B

|

|

損傷がいちじるしい

|

C

|

|

その他

|

D

|

12 1車線当り日交通量:昭和46年度は実施する「全国道路交通情勢調査」から日交通量を求める(観測値のない場合は、近隣あるいは類似の箇所の日交通量から推定する)

13 迂回路路線名:迂回路を指定する場合の迂回路路線名(当該迂回路の道路管理者と打ち合わせの上定めておく)を記入する。

ただし、迂回路は当該橋梁より程度のよい橋梁または橋梁のない道路でなくてはならない。もし、これに該当する道路のない場合は「無」と記入する。

なお、迂回路の調査のとりまとめは、当該迂回路の道路管理者が行なうこと。