1 各道路管理者から提出される調査資料は、次の日程でとりまとめ、各道路管理者に配布する予定でありこの提出が遅れた場合は、四十七年四月以降の特殊車両通行許可事務の一元的窓口事務に支障をきたすこととなるので、資料の提出期日を厳守されたいこと。

資料提出期日 四十六年十二月二十五日

整理とりまとめ 四十六年十二月二十六日〜四十七年一月三十一日

印刷整本 四十七年二月一日〜四十七年三月十日

配布 四十七年三月十一日〜四十七年三月二十日

2 本調査の実施に先きだち別紙「参考資料―1」を参照されたいこと。

3 本調査の対象とする道路は別紙調査要領に示したとおりであるが、その他の道路についても実施出来るものについては同様の調査を行なわれたいこと。

4 本調査(幅、高さ、長さ)および先般実施した重さに関する調査に係る資料の取扱い等通行許可の運用基準については、あらためて通知する予定であること。

車道幅員、上空障害、曲線部および交差点部調査要領

1 目的

この調査は、道路法第47条の2の規定に基づく特殊車両通行許可事務の資料とするため、道路幅員など障害箇所を調査し、取りまとめを行なうものである。

2 対象道路

調査の対象とする道路は次のとおりとする。

1) 高速自動車国道

2) 一般国道

3) 主要地方道

4) 上記以外の道路で、上記の道路の迂回路として使用させる道路

5) 上記以外の道路で、特殊車両の通行が頻繁にある道路

6) 首都高速道路公団および阪神高速道路公団が管理する道路

注)

1 2)〜5)に該当するもので、日本道路公団が管理する道路を含む。

2 2)県知事管理の道路で、建設大臣の工事施行区間については、原則として建設省、地方建設局および北海道開発局がとりまとめを行なうものとするが、相互に連絡調整を図り、脱漏のないよう注意すること。

3 4)の迂回路については、関係道路管理者間で打合せること。

4 5)については、例えば、港湾工場、倉庫、ターミナル等の位置を考慮して選定することが考えられる。

3 項目毎調査対象箇所

調査は次の項目毎に各々の対象箇所を調査するものとする。

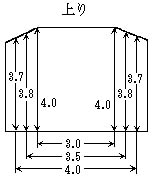

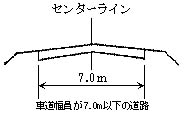

1) 車道幅員調査

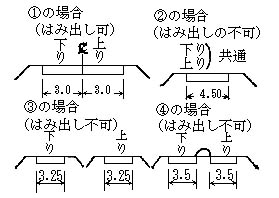

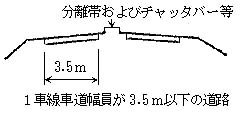

前記第2項に掲げる調査対象道路が交差する分岐点間(交差点間「以下分岐点間」という。)において車道の幅員が2車線道路にあっては7.0m以下の道路を、また、1車線道路および一方通行とされている道路にあっては3.5m以下の道路を調査の対象とし、そのうちで、最も狭小な車道幅員について調査する。

ただし、2車線道路と1車線道路がある場合は、それぞれ1ケ所あて調査記入する。

|

2車線道路

|

分離帯があるか又は、はみ出しをゆるさない場合

|

|

|

|

|

|

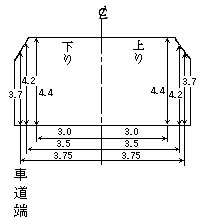

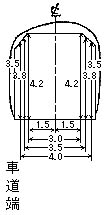

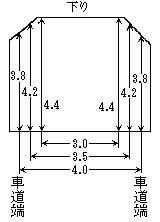

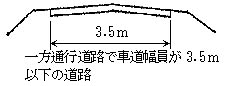

2) 上空障害調査

上空障害に関する調査は1)トンネル(ボックスカルバートを含む)2)下路式橋梁(トラス等)3)跨道橋(道路橋、鉄道橋)4)横断歩道橋等の構造物の建築限界が、道路横断方向に、車道中心線から3.5mの範囲内で空間高が4.5m未満の箇所を調査の対象範囲とし、このうち、前記第2項に掲げる調査対象道路の分岐点間における最悪の箇所1ケ所を調査記入するものとする。

〔例示〕

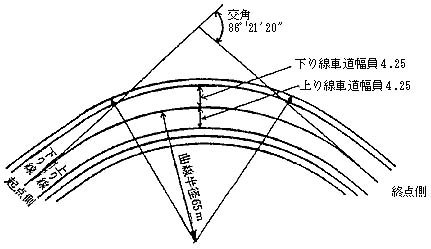

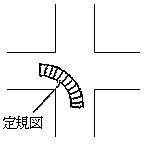

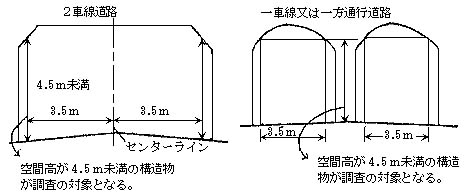

3) 曲線部調査

前記第2項に掲げる調査対象道路の分岐点間において、次に示す箇所がある場合には、そのうちで曲線半径が最も小さい箇所について調査する。

なお、ここで曲線半径は、道路中心線の曲線半径とし、車道幅員は曲線部の中央地点の幅員をとるものとする。

◎曲線部調査対象該当箇所

・車道幅員が2車線で 8.0m未満(1車線の場合は4.0m未満) で、かつ曲線半径が 200m以下の場合

・ 〃 9.0m〃( 〃 4.5m〃) 〃 100m〃

・ 〃 10.0m〃( 〃 5.0m〃) 〃 70m〃

・ 〃 11.0m〃( 〃 5.5m〃) 〃 50m〃

・ 〃 13.0m〃( 〃 6.5m〃) 〃 30m〃

なお、曲線半径が20m以下の箇所については、すべて調査対象該当とする。

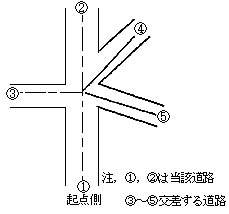

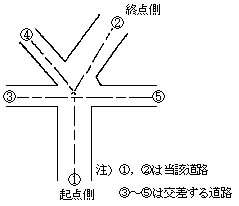

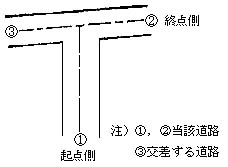

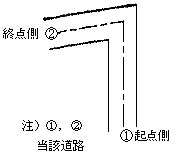

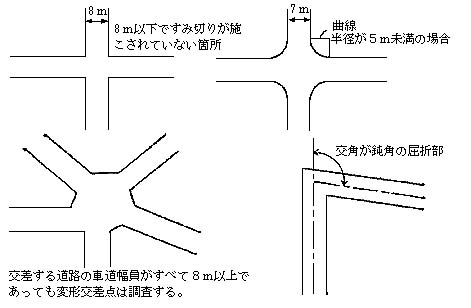

4) 交差点部および屈折部調査

イ 前項第2項に掲げる調査対象道路が相互に交差している交差点および単独であっても屈折している屈折部(以下「交差点部」という。)のうち、次の箇所について調査する。

((イ)) ほぼ直交する交差構造であって、対象道路のうち、いずれかが、車道幅員8m以下の場合ですみ切りが施されていない場合。ただし、すみ切りの曲線半径が5m以上で、且つ車道幅員が7m以上の場合は除く。

((ロ)) 変形交差部又は交角が90°より鈍角で屈折している屈折部

〔例示〕 調査する箇所

ロ 対象道路が交差する交差点箇所の調査は、次に示す上位の道路の道路管理者が調査するものとする。

|

調査する順位

|

道路の種類

|

|

1)

|

高速自動車国道

|

|

2)

|

一般国道(指定区間内)

|

|

3)

|

一般国道(指定区間外)

|

|

4)

|

主要地方道

|

|

5)

|

1)〜4)および6)を除く道路

|

|

6)

|

首都高速道路 阪神高速道路

|

なお、同一順位の道路が交差する場合は、路線番号の若い方の道路で調査記入するものとする。

4 調書の作成

1) 調書は別紙〔調書の作成要領〕により作成する。

2) 調書の用紙は白紙B4版とし、ゼロックスにより複写したものを提出する。

5 附図の作成

附図は次の要領により作成するものとする。

1) 使用する図面は縮尺1/100,000〜1/500,000程度の管内図(できるだけ白図)を使用する。

2) 調査表(様式1〜4)の調査箇所の事務所コード番号、路線名、対照番号、管理担当事務所境界および迂回路があれば迂回路など必要事項を同一の管内図に記入する。

3) 2)における調査項目毎の対照番号を次の記号で各々の対照番号をかこみ区分する。

|

|

(記号)

|

|

道路幅員調査(様式―1)

|

○

|

|

上空障害調査(様式―2)

|

|

|

曲線部調査 (様式―3)

|

( )

|

|

交差点(屈折部)調査(様式―4)

|

〔 〕

|

4) 道路の種類を次の色別けにより区分する。

|

対象道路

(前記第2項参照)

|

色別

|

|

1)および2)

|

赤

|

|

3)

|

緑

|

|

4)および5)

|

青

|

|

6)

|

紫

|

|

管理担当事務所境界

|

黒

|

なお、文字、および数字はできるだけ各々の色別によること。

6 調査資料の提出等

1) 提出部数 調書、附図、管内図共2部

2) 提出期限 46年12月25日

3) 提出先 東京都千代田区霞が関1の2の3

建設省道路局路政課道路交通管理室

4) 問合せ、連絡先 同上