都道府県土木部長あて

|

|

|

(別添) 河川工事に附帯する市町村道橋梁等の費用負担について(案)

(昭和50年7月1日)

(河川局 治水課)

(道路局 地方道課)

1 相互に関連する河川工事及び道路工事により必要となる橋梁及び取付道路(以下「橋梁等」という。)の改築に要する費用の負担については、原則として、昭和43年8月1日付け都街発第31号、河治発第87号、道総発第240号による都市局長、河川局長、道路局長通達「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担について」(以下「通達」という。)によるものとする。

2 河川工事に起因して必要となる橋梁等の改築工事で、道路に改築計画がない場合等の事情により、通達を適用することが困難な場合においては、その改築に要する費用の負担は、次に示す方式(以下「特例費用負担」という。)によることができるものとする。

3 特例費用負担の適用の前提条件は、下記事項によるものとする。

(1) 河川管理施設等構造令(案)及び道路構造令に適合する橋梁等に改築する場合。

(2) 橋梁の継足又は改築に併せて、橋梁又は取付道路の拡幅を必要とする場合は、拡幅相当分は、道路管理者負担とする。

(3) 現橋梁及び取付道路の幅員は、次のとおり取扱う。

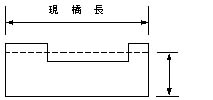

(イ) 現橋の幅員が一定でない橋梁

負担対象の現橋幅員(平均幅員)

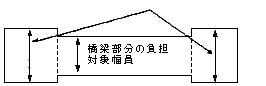

(ロ) 橋梁幅員と前後の道路幅員が一定でない橋梁

取付道路部分の負担対象幅員

市町村道橋梁等の特例費用負担方式

注) 分数は道路管理者の負担割合を示す。

(4) 2橋以上の橋梁を統合する場合は、特例費用負担により算出した各橋梁別の河川管理者負担の割合に相当する幅員を合計した幅員を限度として、河川管理者負担とし、継足相当分についても現橋のそれぞれの幅員を合計した幅員を限度として河川管理者負担とする。また、取付道路については、新設橋梁の幅員を限度として、現取付道路のそれぞれの幅員を合計した幅員を、河川管理者負担とする。

(5) 道路の路線選定上の理由から、架設位置を変更すること等により橋長が増大する場合は、その増大相当分の道路管理者負担は、通達によるものとする。

(6) 現橋の災害復旧事業は併せて橋梁を改築することとなる場合は、改築に要する費用から災害復旧費を控除したものについて、特例費用負担の割合で河川、道路管理者がそれぞれ負担するものとする。この場合、現橋区分の適用は、被災前の橋梁の状況によるものとする。

4 特例費用負担は、河川工事については、河川局治水課所管の河川工事のうち、都市小河川及び準用河川以外のもの、また、道路工事については、道路局地方道課所管の市町村道に係る道路工事のうち、地方自治法第252条の19による指定市以外の市町村道に係るもの及び過疎地域振興特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法及び山村振興法に基づく都道府県代行によるもの以外のものに適用することができる。

5 特別の事情があって、この取扱いにより難いときは、河川管理者及び道路管理者が協議のうえ別の負担方法によることができるものとする。

6 この取扱いは、昭和51年度以降に着手する工事に適用するものとする。

|

|

|

|

(参考) 河川工事に附帯する市町村道橋梁等の費用負担について(案)の解説

1 本文2について

(1) 「道路に改築計画がない場合等の……………………特例費用負担によることができる」とあるのは、道路に改築計画がなく、又は改築計画があっても施行時期が合致しないため、市町村の財政負担能力から、橋梁等の改築の予算措置を求めることが困難である等の場合で、通達を適用することが著しく不適当な場合に、この特例費用負担が適用されるという趣旨である。

(2) 橋梁幅員の拡幅を伴わず、かつ、橋梁区分の格上げがない永久橋の場合を除き、当該橋梁を含む路線の当該橋梁の両側で道路工事が行われている場合は、時期が合致しないとは見なさないで、通達によるものとする。

2 本文3について

(1) 「河川管理施設等構造令(案)及び道路構造令に適合する橋梁等に改築する場合」とあるのは、道路に改築の計画がなく、又は改築計画はあるが、施行時期が合致しないというような場合であっても、橋梁が質的に改良される場合にあっては、河川工事に起因して必要となる橋梁等の改築に併せて、橋梁整備を道路等の国庫補助事業として積極的に採択する方針を示したものであり、橋梁の改築が道路の国庫補助事業であっても、本文1に該当するものでなければ、当然この特例費用負担によることができる。

(2) 災害復旧事業以外は、幅員比で費用負担することとし、原則として架空設計による費用負担は行わない。

(3) 「現橋が永久橋(2等橋以下を含む。)」には、荷重制限(例えば4トン)を設けた永久橋も含まれる。

(4) 支間の拡大は、質的改良とは見なさない。

(5) 「下部工の永久構造物」には、石積橋台、躯体が永久構造の橋脚を含む。ただし、2径間以上で、中間橋脚が木造の場合は、石積橋台は永久構造物と見なさない。

(6) 「上部工の永久構造物」には、石造、主桁に簡易鋼桁を使用したものを含む。ただし、主桁が永久構造物で床板が木造の場合は、上部工は半永久構造物と見なす。

(7) 吊橋については、床板が永久構造で2等橋以下の場合は、「現橋が永久橋(2等橋以下を含む。)」と見なす。また、床板が木造の場合は、下部工は永久構造物、上部工は半永久構造物と見なす。ただし、タワーが木造の場合は、上部構造の如何にかかわらず木橋とする。その他、吊橋について構造判定のむずかしい場合は、別途協議して定めるものとする。

(8) 取付道路に関係のない護岸工は、下部工に含める。

(9) 平均幅員の算定は、橋面積(地覆を含まない。)あるいは、取付道路面積で行う。また、橋梁部の費用負担は、現在の橋梁の平均幅員で、取付部の費用負担は、現在の取付道路の平均幅員で算定する。

(10) 潜水橋は、その構造を問わず「現橋の橋面が架設時における河川の河岸又は堤防より低い橋梁の場合」を適用する。(参考図―1参照)

(11) 現橋架設後、引堤されて現在に至っている場合は、その引堤部を継足部と見なす。その場合も「現橋長」部分はそれぞれの「橋梁区分」の費用負担割合によるものとする。(参考図―2参照)

(12) 災害復旧事業と合併して実施する場合については、別記―1の算定式による。

(13) 2橋以上の橋梁を統合する場合については、別記―2の算定式による。

(14) 「道路の路線選定上の理由」は、次の場合に該当しない。

((イ)) 現橋を仮橋として利用することにより、新設橋長が現橋より長くなっても、新たに仮橋を架設し架替えするよりも事業費の節減あるいは事業の遂行上有利である場合

((ロ)) 河川計画上の理由から、架設位置を変更するため橋長が増大する場合(その増大相当分は継足部とみなす。)

(15) 取付道路の協定範囲については、現状の機能を低下させることなく、現道へすりつくために必要な区間とするが、このために、費用負担協議区間が長くなったり、あるいは多大の事業費を要する場合は、道路管理者側は極力事業費の節減を図るよう設計に考慮を払うものとする。

(16) 河川改修計画が当分なく、河川管理者が合併施工に応じられない場合で、河川管理者がピア式アバットを条件とする場合、道路管理者は、ピア式アバットで施工するが、将来の「継足部」における費用負担は、本文2の特例費用負担方式の継足部によるものとする。その場合の現橋とは、道路管理者がピア式アバットの橋梁に改築した後の橋梁とする。

(17) 橋梁区分が複雑に混合している場合については、別記―3の算定式による。

|

|

|

|

参考図―1 潜水橋

但し、現橋架設後、堤防が嵩上げされた場合は、現橋を潜水橋と見なさない。

|

|

|

|

参考図―2 現橋長のとり方

|

|

|

|

別記―1 災害復旧事業と合併して実施する場合

C………………全体事業

Cd…………災害復旧費

河川管理者負担=(C-Cd){((l1-l3)(W1/2)+l2W1)/((l1+l2-l3)W1+(l1+l2)W2)}

なお、取付道路も同様の方式で算定する。

河川管理者負担=(C-Cd){((l1-l3)(W1/2)+(3l2W1/4))/((l1+l2-l3)W1+(l1+l2)W2)}

|

|

|

|

別記―2 2橋以上の橋梁を統合する場合

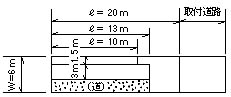

次の2橋を統合して、延長20m幅員6mの1等橋1橋に統合する場合

● 現橋

● 新設橋梁(l=20m W=6mの1等橋)

1) 現橋長は、統合する橋梁のうち、主体をなす橋梁の現橋長を適用する。

現橋長=13m 継足部=7m

2) 現橋長部の河川管理者負担幅員=Σ(それぞれの現橋幅員×それぞれの現橋の河川管理者負担割合)=(木橋分:3×/1/2)+(永久橋分:4×/3/4)=4.5m

(注) 新設橋梁の幅員がこの値より狭い場合は、新設橋梁の幅員とする。

3) 継足部の河川管理者負担幅員=Σ(それぞれの現橋幅員)=3+4=7mだが6m<7mゆえに6mとする。

(注) 継足部については、永久橋又は木橋を統合して1等橋に格上げ改築する場合でも、現橋長部について河川が負担すべきとした幅員を河川管理者負担幅員とする。

但し、新設橋梁の幅員が、この値より狭い場合は、新設橋梁の幅員とする。

4) 取付道路部の河川管理者負担幅員=Σ(それぞれの現在取付道路の幅員)=3+5=8mだが6m<8mゆえに6mとする。

(注) 但し、新設橋梁の幅員がこの値より狭い場合は、新設橋梁の幅員とする。

|

|

|

|

別記―3 橋梁区分が複雑に混合している場合

1) 橋梁部分の河川管理者負担=(((1/2A1)+(3/4A2)+(3/4A3))/(A1+A2+A3+A5))

2) 取付道路部分の河川管理者負担=(αA4/(A4+A6))

但し α=(((1/2A1)+A2)/(A1+A2))

1) 橋梁部の河川管理者負担=(((1/2A1)+A2+αA3)/(A1+A2+A3+A5))

但し α=(((3/4A1)+A2)/(A1+A2))

2) 取付道路部の河川管理者負担=(βA4/(A4+A6))

但し β=(((1/2A1)+A2)/(A1+A2))

1) 橋梁部分の河川管理者負担=(((1/2A1)+(1/2A2)+(3/4A3)+(3/4A4))/(A1+A2+A3+A4+A5))

但し A4=((A1+A2+A3)/(l1+l2+l3))×l4

2) 取付道路部分の河川管理者負担=(αA6/(A6+A7))

但し α=(((1/2A1)+(3/4A2)+A3)/(A1+A2+A3))

1) 橋梁部の河川管理者負担=(((1/2A1)+(1/2A2)+A3+αA4)/(A1+A2+A3+A4+A5))

但し A4=((A1+A2+A3)/(l1+l2+l3))・l4

α=(((3/4A1)+(3/4A2)+A3)/(A1+A2+A3))

2) 取付道路部の河川管理者負担=(βA6/(A6+A7))

但し β=(((1/2A1)+(3/4A2)+A3)/(A1+A2+A3))

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |