電気通信設備等を道路に占用する場合であって、当該箇所に使用しうる既許可の占用物件が存し、当該占用物件の空スペースを利用し、又は当該占用物件の一部の譲渡を受けて、新たに設備を形成する占用形態(以下「共同収容」という。)に係る道路占用については、「電気通信設備等の道路占用の取扱いについて」(平成二年三月九日付け建設省道政発第一〇号建設省道路局路政課長通達)等により取扱いを定めてきたところであるが、道路空間の有効利用により、道路の掘り返し防止等道路管理の適正化を推進するとともに、事務の簡素・合理化を図るため、今後、下記のとおり取り扱うこととしたので、事務の処理に遺憾のないようにされたい。

1 取扱いの基本的方針

(1) 電気通信設備等の道路への占用は、高度情報化社会の進展に伴って、今後ますます増大することが予想される。一方、道路には既に多くの占用物件が設置され都市部では輻輳が著しくなっている状況にあること等から、今後、道路空間の有効利用により、道路の掘り返し防止等道路管理の適正化を図るため、電気通信設備等の道路の占用について以下の諸要件を満足するときには共同収容の方式を活用するものとする。

(2) 占用の形態

共同収容による占用の形態は当面次のとおりである。

1) 空管路の使用

電気通信事業者又は電気事業者等(以下「事業者」という。)が電線を敷設する場合において、既設の空管路又は空きスペースがある管路(洞道等を含む。以下「既設の空管路等」という。)がその敷設ルートに存し、当該事業者の設ける電線を当該既設の空管路等に収容することが可能であるとき、当該既設の空管路等を当該事業者に使用させる形態のもの。

2) 既設の電線の一部譲渡

既設の電線を所有する事業者が、当該電線の芯線の一部を譲渡した上、当該電線の外皮と残余の芯線部分を所有して使用し、譲渡を受けた者が、譲り受けた電線の芯線部分を所有して使用する形態のもの。

3) 共用電線の新設

一の事業者が電線の芯線の一部と外皮を所有し、他の事業者が当該電線の芯線の残余の部分を所有するという所有形態の一本の電線を共同で敷設する形態のもの。

2 道路の占用の許可の基本的手続

(1) 共同収容による占用の形態が1(2)1)(空管路の使用)に該当する場合には、既設の空管路等の所有者は当該既設の空管路等について占用の目的の変更の許可の申請を行い、電線を敷設しようとする事業者は電線について新規の占用許可の申請を行うこと。

(2) 共同収容による占用の形態が1(2)2)(既設の電線の一部譲渡)に該当する場合には、既設の電線の所有者は電線の芯線の一部譲渡に伴う占用物件の構造の変更及び当該電線を収容する管路又は洞道の占用の目的の変更の許可の申請を行い、他の事業者は当該電線のうち自ら所有する芯線の部分について新規の占用許可の申請を行うこと。

(3) 共同収容による占用の形態が1(2)3)(共用電線の新設)に該当する場合には、一の事業者は電線の芯線の一部と当該電線の外皮の設置について新規の道路占用許可(既に既設の管路の許可の際に電線も併せて許可を受けている場合にあっては占用物件の構造の変更の許可)の申請を行うこととなる。この場合において、当該電線を既設の管路又は洞道に収容する場合にあっては占用の目的変更の許可の申請を行うこと。

他の事業者は、当該電線の残余の芯線部分の設置について新規の道路占用許可の申請を行うこと。

3 占用の許可基準

共同収容に係る占用の許可基準については、道路法第三三条又は第三六条第二項、道路法施行令及び道路法施行規則の規定によるほか、次の各号に掲げるところによるものとする。

1) 共同収容の形態になることについて、当事者間で合意が成立していること。

2) 事故時における連絡通報体制及び責任の所在が明確であること。また、施設等の保守管理の方法が適切であること。

3) 譲渡契約及び共同収容に係る管路、洞道、マンホール、電柱等の施設又は設備の使用に関する契約の内容が妥当なものであること。

4 許可申請書の添付書類

(1) 許可申請書の添付書類については、道路の占用の場所、占用物件の構造等を明らかにした図面その他の必要最低限のものとすること。

(2) 更新等の申請に当たり、当初申請時と変更のない物件については、当初申請時の図面を活用する等、申請者に必要以上の添付書類を要求することのないようにすること。

5 許可の条件

共同収容の形態の占用に係る許可に当たっては、一般的な条件のほか次に掲げる条件を付することとする。

1) 施設又は設備の使用に関する契約を変更しようとするときは、道路管理者に届け出ること。

2) 事故時における連絡通報体制や責任の所在に関して変更がある場合には、道路管理者に届け出ること。

3) 道路管理者において監督処分による施設の撤去等が必要となる事態が生じたときは、一体不可分となっている処分対象外の施設等についても同時に撤去されることがあることについて受忍すること。

6 占用料の取扱い

(1) 共同収容のため、既許可の占用物件の一部を他の事業者に利用させ、又は譲渡する場合の当該占用物件の所有者の占用料については、占用料の額の変更の賦課処分を行わず、当該事業者が単独で占用していた際と同じ額の占用料を徴収する。

また、共用電線の新設の場合における電線の芯線の一部と当該芯線の外皮を所有する事業者の占用料については、当該事業者が単独で同様の電線を設置する際に支払うこととなる占用料の額と同じ額の占用料を徴収する。

(2) 共同収容を利用して、占用物件を敷設する場合の他の事業者の占用料については、単独で電線を敷設する場合は当該電線の占用料の額を、また、電線の芯線の一部のみを所有する場合には当該電線の占用料の額に三分の一を乗じた額の占用料を徴収する。

7 その他

(1) 本通達6による占用料の取扱いは、平成九年四月一日から施行する。

(2) 共同収容について利用の公平性の確保を図るため、建設省、NTT及び電気事業連合会において締結された共同収容の条件等に関する覚書(「共同収容の条件等に関する覚書について」(平成三年九月一三日付け建設省道政発第四一号)別紙一及び二参照)に適合する場合にあっては、NTT及び電気事業者はその実現に協力するものとされているので留意すること。

(3) 本通達で定めるところにより事務処理を行うことのできるものについては、「電気通信設備その他の電気通信事業に係る物件の道路占用の取扱いについて」(昭和六〇年七月一五日付け建設省道政発第五四号道路局長通達)による当局への事前の協議を要しないものとする。

また、昭和六〇年四月一日の電気通信事業法の施行に伴う新規参入の第一種電気通信事業者に係る電柱、電線、若しくは公衆電話所又はこれらの物件とその施設の目的から一体不可分な物件(「日本電信電話公社及び日本専売公社の民営化等に伴う道路占用関係事務の取扱について」(昭和六〇年三月二八日付け建設省道政発第二三号、第二三号の二、第二三号の三、第二三号の四建設省道路局長通達)の一体不可分の物件をいう。)であって、従来NTTが設けていたものと構造、形態等が異ならないものについても同様とする。

(4) 共同収容に係る各事業者の占用物件は、一本のケーブルを共同で使用するなど占用物件管理上密接不可分な占用形態となることから、当該占用物件の占用期間の終期を統一するなど適宜事務処理の便宜を図られたい。

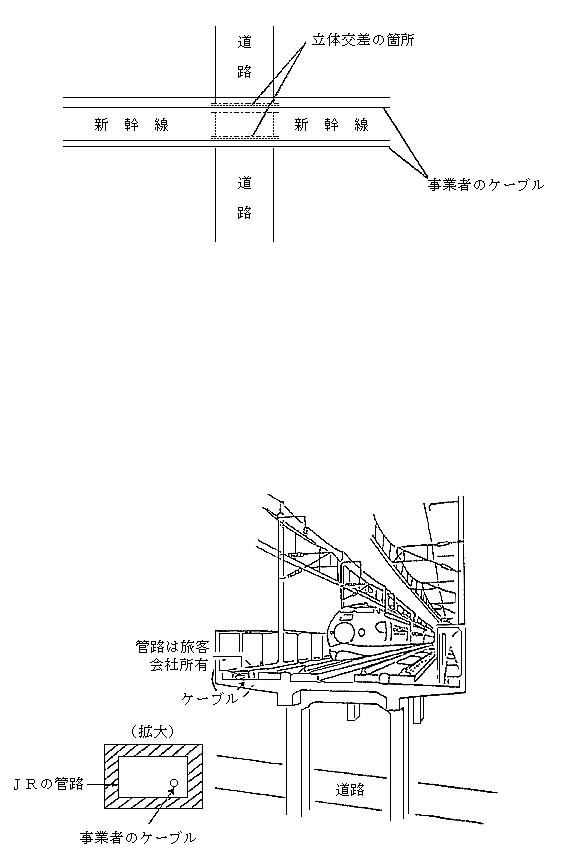

(5) 別紙のような道路と鉄道の交差箇所における電気通信設備等の道路の占用については、電線を所有する事業者が、当該電線について占用許可の申請を行うこととなるが、この種の道路の占用は広範囲にわたることが多いこと、道路を横断する構造物に物件が添加されるものであることなどの事情にかんがみ、可能な限り道路管理者(本庁)ごとに一括して申請を受け付けるものとする。

(6) 「電気通信設備等の道路占用の取扱いについて」(平成二年三月九日付け建設省道政発第一〇号及び第一〇号の二建設省道路局路政課長通達)及び「第一種電気通信設備の鉄道敷への設置に係る道路占用の取扱いについて」(平成二年三月九日付け建設省道政発第一二号及び第一二号の二建設省道路局路政課長通達)は廃止する。