各地方建設局長(北海道・沖縄含む)・道路四公団総裁・理事長・43道路公社理事長・各都道府県(政令市)知事あて

|

|

|

別紙 料金徴収施設設置基準(案)

目次

1 総則

1―1 基準の目的

1―2 適用の範囲

1―3 用語の定義

2 料金徴収施設

2―1 料金徴収施設の構成

3 トールゲート

3―1 車線数

3―2 車線配置

3―3 車線幅員

3―4 建築限界

3―5 平面線形

3―6 縦断勾配

3―7 横断勾配

3―8 舗装

3―9 料金徴収設備

3―10 アイランド

3―11 上屋

3―12 ブース

4 関連施設

4―1 防護施設

4―2 照明施設

4―3 防風・防雪施設

4―4 トールゲート開閉施設

4―5 車両計測設備

4―6 料金所名称板

4―7 案内標示板

4―8 ETC車線表示板

5 路側無線装置

5―1 一般的事項

5―1―1 無線通信条件

5―1―2 構造及び機能に関する条件

5―2 電気的特性

5―2―1 無線周波数帯

5―2―2 キャリア周波数間隔

5―2―3 送受信周波数間隔

5―2―4 無線通信方式

5―2―5 無線アクセス方式

5―2―6 媒体アクセス制御方式

5―2―7 変調方式

5―2―8 符号化方式

5―2―9 変調信号

5―2―10 時分割多重数

5―2―11 一の筐体

5―2―12 無線周波数とキャリア番号

5―2―13 空中線電力

5―2―14 隣接チャネル漏洩電力

5―2―15 アイ開口率

5―2―16 信号送出絶対時間の許容偏差及びバースト送信過渡応答時間

5―2―17 キャリアオフ時の漏洩電力

5―2―18 スプリアス発射の強度

5―2―19 占有周波数帯幅の許容値

5―2―20 周波数安定度

5―2―21 変調指数

5―2―22 筐体輻射

5―2―23 受信感度

5―2―24 通信領域内の電力範囲

5―2―25 隣接波選択度

5―2―26 スプリアス・レスポンス・リジェクション

5―2―27 副次的に発する電波の強度

5―2―28 空中線の利得

5―2―29 偏波

6 プロトコル

6―1 一般的事項

6―2 物理層

6―2―1 TDMAフレーム

6―2―2 全二重通信フレーム

6―2―3 フレームコントロールメッセージスロット(FCMS)

6―2―4 メッセージデータスロット(MDS)

6―2―5 アクチベーションスロット(ACTS)

6―3 データリンク層

6―3―1 MAC副層のプロトコルデータ単位(MPDU)

6―3―2 MAC副層サービス

6―3―3 MAC副層層管理サービス

6―3―4 MAC副層のフレーム管理

6―3―5 データスクランブル

6―3―6 LLC副層のプロトコルデータ単位(LPDU)

6―3―7 LLC副層サービス

6―4 応用層

6―4―1 応用層のプロトコルデータ単位(APDU)

6―4―2 転送カーネル(T―KE)

6―4―3 初期化カーネル(I―KE)

6―4―4 応用層層管理

6―4―5 プロファイル

6―4―6 アプリケーション間通信手順

7 ETCアプリケーションインタフェース

7―1 一般的事項

7―2 アプリケーションサービスデータ単位

7―3 応用層プリミティブパラメータ

7―4 アプリケーションに対するサービス

7―5 ビーコンサービステーブル(BST)及び車両サービステーブル(VST)

7―6 ETCで使用するデータの定義

8 維持管理

8―1 概説

8―2 点検及び補修

8―3 記録

1 総則

1―1 基準の目的

本基準は、料金徴収施設の整備に関する一般的な技術基準を定め、安全かつ円滑な道路交通の確保、利用者の利便性の向上及び適正かつ確実な料金徴収の確保を図るとともに、その合理的な計画、設計及び維持管理に資することを目的とする。

1―2 適用の範囲

本基準は、料金徴収施設を整備する場合に適用する。

1―3 用語の定義

この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該項目に定めるところによる。

(1) 料金徴収施設:道路法施行令(昭和27年政令第479号)に規定された料金の徴収施設をいう。

(2) ETC:トールゲートを通行する車両に対し、一旦停車させることなく、無線通信により料金徴収を行うシステムをいう。(Electronic Toll Collection System)

(3) 路側無線装置:通行する車両に搭載された車載器とETCの無線通信を行う装置をいう。

(4) プロトコル:ETCにおける路側無線装置と車載器間の通信規約をいう。

(5) アプリケーションインタフェース:ETCにおける路側無線装置と料金処理システムアプリケーションとの間の情報内容(データ)及びその送り方を規定したものをいう。

2 料金徴収施設

2―1 料金徴収施設の構成

料金徴収施設は、トールゲート及び関連施設により構成される。

3 トールゲート

3―1 車線数

車線数は、1車線1時間当たりの処理可能台数に対する設計時間交通量(当該道路の計画目標年次における時間当たりの交通量をいう。)の割合によって定めるものとする。特にETCの車線数については、計画目標年次におけるETCの利用率(全交通量に対するETCを利用する交通量の割合をいう。)及びその他の条件を勘案して定めるものとする。

3―2 車線配置

ETC車線(ETCを有する車線をいう。以下同じ。)は、安全かつ円滑な道路交通の確保の観点から、料金徴収施設前後の道路の分合流等を考慮し、適切に配置するものとする。

また、車両制限令(昭和36年政令第265号)に定める特殊な車両の通行を認める車線は、原則として左端に配置するものとする。

3―3 車線幅員

車線幅員は、ETC車線においては3.5m、ETC車線以外の車線においては3.0mを標準とする。ただし、ETC車線において地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては3.0mまで縮小することができる。

また、上記に係わらず車両制限令に定める特殊な車両の通行を認める車線については、原則として3.5mとする。

3―4 建築限界

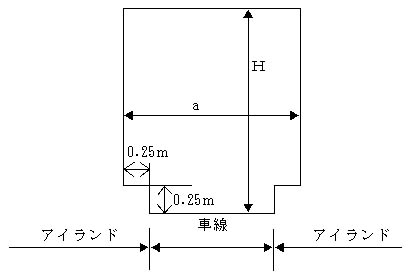

トールゲートにおける車線の建築限界は、図3―4.1に示すとおりとする。

図3―4.1 トールゲートにおける車線の建築限界

この図において、H、aはそれぞれ次の値を表わすものとする。

H 4.5m

a 車線の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる値

3―5 平面線形

平面線形は、直線であることを原則とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十分な見とおしが確保される範囲内において曲線とすることができる。

3―6 縦断勾配

縦断勾配は、原則として2.0%以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、3.0%以下とする。

3―7 横断勾配

横断勾配は、1.5%以上、2.0%以下とする。

3―8 舗装

舗装は、コンクリート舗装、半たわみ性舗装、その他耐油性・耐久性を考慮した性能を有するものとする。

3―9 料金徴収設備

(1) ETCにより料金徴収を行う設備

ETCにより料金徴収を行う設備は、料金徴収機能、路側表示機能、停電補償機能、発進制御機能、監視記録機能を組み合わせたものとし、各機能で行う内容は表3―9.1のとおりとする。

なお、路側無線通信におけるセキュリティは、ETCにおける情報の不正記録の防止、記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の適切な管理に必要な機能を確保することとする。

表3―9.1 ETCにより料金徴収を行う設備

注)

(2) ETC以外の方法により料金徴収を行う設備

ETC以外の方法により料金徴収を行う設備は、料金徴収機能、路側表示機能、停電補償機能、発進制御機能、監視記録機能を組み合わせたものとし、各機能が行う内容は表3―9.2のとおりとする。

表3―9.2 ETC以外の方法により料金徴収を行う設備

3―10 アイランド

アイランドは、トールゲート内の車線と車線の間に設けるものとし、料金徴収設備、連絡通路等の機能確保に必要な配置及びそれらの維持管理を考慮したものとする。

3―11 上屋

トールゲートには、防火構造の上屋を設けるものとする。ただし、ETC車線については、必要に応じ設けるものとする。

3―12 ブース

料金徴収員により料金徴収を行う場合は、アイランド上にブースを設けるものとする。

4 関連施設

4―1 防護施設

料金徴収設備及びブースを防護するため、防護柱あるいはそれに類する必要な防護施設を設けるものとする。

4―2 照明施設

料金徴収施設を含む前後の区間においては、道路照明施設を設けるものとし、トールゲートには、料金徴収のための照明施設を設けるものとする。

4―3 防風・防雪施設

料金徴収施設の設置場所における気象条件に応じ、料金徴収のための防風・防雪施設を設けるものとする。

4―4 トールゲート開閉施設

トールゲートにおいて通行可能な車線を明示するため、車線上方には、開閉表示灯を設けるものとする。

またアイランド先端部付近には、必要に応じ、開閉施設を設けるものとする。

4―5 車両計測設備

車両の総重量、軸重、高さを計測するため、必要に応じ、車両計測設備を設けるものとする。

4―6 料金所名称板

トールゲートに料金所名称板を設けるものとする。

4―7 案内標示板

ETC車線を有する料金徴収施設の手前には、ETC車線の位置を案内する標示板を設けるものとする。

4―8 ETC車線表示板

ETC車線上方には、ETC車線の位置及びその運用状態を示すETC車線表示板を設けるものとする。なお、ETC車線表示板と開閉表示灯の相互の位置関係及び視認性には、十分配慮するものとする。

5 路側無線装置

5―1 一般的事項

(1) 搬送波周波数帯の発振器を各々が有する路側無線装置と車載器との間で狭域通信(Dedicated Short-Range Communication:以下、DSRCと略す。)方式による通信を行う、ETCの路側無線装置について規定するものである。

(2) 路側無線装置は、空中線系と送受信装置からなる無線装置及び通信制御部で構成される。また、空中線系は、空中線と給電線で構成される。

(3) ETC車線における通信領域は、路面高1mにおいて、長さ4m、幅3mを原則とする。

5―1―1 無線通信条件

(1) 最大80km/hで走行する車両に搭載された車載器との間で通信ができること。

(2) 通信領域では、ビット誤り率1×10−5以下を確保できること。

(3) 1通信領域1車両通過当りの通信エラー率(ETCの定められた通信手順による処理が完了しない確率をいう。)は、1×10−6以下を確保できること。

(4) 複数の車載器との間で1対1の双方向通信ができること。

(5) 通信領域と隣接する車線又は道路を走行する車両に搭載された車載器へ電波干渉等の影響を与えないこと、受けないこと。

5―1―2 構造及び機能に関する条件

(1) 停電補償機能を有する設備から安定した電源の供給を受けること。

(2) 人体への影響、他の電子機器への電磁干渉に対して配慮すること。

(3) 人為的妨害に対する措置が講じられていること。

(4) 故障を自動的に監視する監視制御機能を有すること。また、必要に応じて自己診断機能を有すること。

5―2 電気的特性

5―2―1 無線周波数帯

無線周波数帯は、5.8GHz帯とする。

5―2―2 キャリア周波数間隔

キャリア周波数間隔は、10MHzとする。

5―2―3 送受信周波数間隔

送受信周波数間隔は、40MHzとする。

5―2―4 無線通信方式

無線通信方式は、時分割多重方式を使用する複信方式とする。

5―2―5 無線アクセス方式

無線アクセス方式は、時分割多元接続方式(Time Division Multiple Access:以下、TDMAと略す。)とする。

5―2―6 媒体アクセス制御方式

媒体アクセス制御方式は、スロッテドアロハ方式とする。

5―2―7 変調方式

変調方式は、ASK(Amplitude Shift Keying)変調方式とする。

5―2―8 符号化方式

符号化方式は、スプリットフェーズ符号とする。

5―2―9 変調信号

変調信号速度は、1,024kbpsとし、スプリットフェーズ符号化後の変調速度は、2,048kbaudとする。

変調信号速度の許容偏差は、±100×10−6以下とする。

5―2―10 時分割多重数

時分割多重数は、8以下とする。

5―2―11 一の筐体

一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものとする。

ただし、電源設備及び以下の装置を除く。

(1) 空中線系

(2) 送受信装置の動作の状態を表示する表示器

(3) データ信号用付属装置その他これに準ずるもの

5―2―12 無線周波数とキャリア番号

無線周波数とキャリア番号の関係は、表5―2―12.1のとおりとする。

表5―2―12.1 無線周波数とキャリア番号の関係

5―2―13 空中線電力

通信距離が10m以下の場合の空中線電力は、10mW以下とする。

なお、空中線電力の出力精度は、+20%、−50%以内とする。

5―2―14 隣接チャネル漏洩電力

隣接チャネル漏洩電力は、変調信号の符号速度と同じ符号速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から10MHz離れた周波数を中心とする±4,000KHzの帯域内に輻射されるバースト内平均電力の搬送波電力に対する比であり、−40dB以下とする。

5―2―15 アイ開口率

アイ開口率は、振幅及び時間とも80%以上とする。

なお、送信装置出力におけるアイ開口率は、最大振幅をA、最小振幅をBとしたとき、

アイ開口率(振幅)=2B/(A+B)

またゼロクロス時間幅の広がりの最大をA′、最小をB′としたとき、

アイ開口率(時間)=2B′/(A′+B′)

とする。ここで、ゼロクロスとは、観測波形の振幅平均値をいう。

5―2―16 信号送出絶対時間の許容偏差及びバースト送信過渡応答時間

信号送出絶対時間の許容偏差及びバースト送信過渡応答時間は、いずれも5μS未満とする。

5―2―17 キャリアオフ時の漏洩電力

キャリアオフ時の漏洩電力は、無信号時間内の当該送信周波数帯域放射電力であり、25μW以下とする。

5―2―18 スプリアス発射の強度

スプリアス発射の強度は、空中線に供給される周波数ごとのスプリアス発射のバースト内平均電力であり、25μW以下とする。

5―2―19 占有周波数帯幅の許容値

占有周波数帯幅は、その上限の周波数を越えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力が、それぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の0.5%に等しい上限及び下限の周波数帯幅であり、その許容値は、8MHzとする。

5―2―20 周波数安定度

周波数安定度は、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差であり、絶対精度は、±20×10−6以下とする。

5―2―21 変調指数

変調指数は0.75以上、1.0以下とする。

変調指数=(Vmax−Vmin)/(Vmax+Vmin).

Vmax:送信装置出力の変調信号の最大値

Vmin:送信装置出力の変調信号の最小値

5―2―22 筐体輻射

筐体輻射は、25μW以下とする。

5―2―23 受信感度

受信感度は、2値疑似雑音系列信号で変調した信号を1×106ビット以上伝送した際のビット誤り率が1×10−5となる受信入力レベルであり、ETC車線に設置する路側無線装置においては、−65dBm以下とする。

5―2―24 通信領域内の電力範囲

ETC車線に設置する受信機における最小入射電力は、−58dBm e.i.r.p.(等価等方輻射電力)とし、最大入射電力は、−46dBm e.i.r.p.とする。

5―2―25 隣接波選択度

隣接波選択度は、受信規格感度に+3dB加えた希望波の受信入力レベルに対する、2値疑似雑音系列信号で変調された妨害波により希望波のビット誤り率が1×10−5となる場合の妨害波の受信入力レベルの比であり、妨害波が10MHz離調で0dB以上、30MHz離調及び50MHz離調で20dB以上とする。

5―2―26 スプリアス・レスポンス・リジェクション

スプリアス・レスポンス・リジェクションは、受信規格感度に+3dB加えた希望波の受信入力レベルに対する、無変調の妨害波により希望波のビット誤り率が1×10−5となる場合の妨害波の受信入力レベルの比であり、ETC車線に設置する路側無線装置は、5.8GHzのISM帯域内では23dB以上とし、5.8GHzのISM帯域外は16dB以上とする。

5―2―27 副次的に発する電波の強度

副次的に発する電波の強度は、受信待受状態で空中線の端子から発する電波の強度であり、25μW以下とする。

5―2―28 空中線の利得

空中線の利得は、与えられた空中線の入力部に供給される電力に対する、与えられた方向において、同一距離で同一の電界を生ずるために、基準空中線の入力部で必要とする電力の比であり、20dBi以下とする。

5―2―29 偏波

偏波は、右旋円偏波とする。

6 プロトコル

6―1 一般的事項

(1) ETCの路側無線装置と車載器との間のDSRCにおける通信制御方式を規定するものである。

(2) 通信制御方式は、開放型システム間相互接続の基本参照モデルに準拠した物理層、データリンク層、応用層の3層構造とし、データリンク層はMAC(Medium Access Control)副層とLLC(Logical Link Control)副層で構成する。

(3) 通信制御方式は、無線通信システムの動作を円滑に行うため、層管理機能及びシステム管理機能を有する。

(4) 各層間のサービスアクセス点(Service Access Point:以下、SAPと略す。)は、リンクアドレス単位で設定する。

6―2 物理層

(1) 物理層は、データリンク層及びシステム管理へ、データの伝送機能、通信のタイミング及び同期機能を提供すること。

(2) システム管理へサービスを提供するため、物理層に固有の管理情報ベース(Management Information Base:以下、MIBと略す。)を設けること。

6―2―1 TDMAフレーム

(1) TDMAフレームは、フレームコントロールメッセージスロット(Frame Control Message Slot:以下、FCMSと略す。)、メッセージデータスロット(Message Data Slot:以下、MDSと略す。)、ワイヤレスコールナンバースロット(Wireless Call Number Slot:以下、WCNSと略す。)及びアクチベーションスロット(Activation Slot:以下、ACTSと略す。)から構成する可変長フレームとし、1フレームは9スロット以下とする。

(2) 各スロット長は、100オクテットとする。

(3) 通信モードは、全二重通信モードとする。

6―2―2 全二重通信フレーム

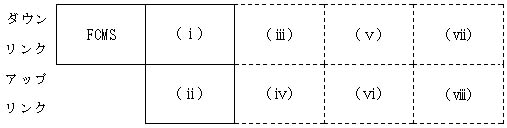

(1) フレーム構成は、図6―2―2.1に示す。

図6―2―2.1 全二重通信フレーム構成

(2) ダウンリンクは、FCMS及びMDSで構成する。

(3) アップリンクの第1スロットは、MDSとし、第2スロット以降は、MDS、WCNS又はACTSで構成する。

(4) ダウンリンクのMDS数とアップリンクのスロット数は、同数とし、最大4とする。

(5) FCMS

ダウンリンク専用のフレーム制御用スロットであり、フレームの先頭に配置すること。

(6) MDS

データ伝送用スロットであり、1フレームに1スロット以上を割り当てること。

(7) ACTS

(a) 車載器の初期接続要求用スロットであり、設定可能なスロット数は最大3とする。

(b) 初期接続時に、車載器が6個のアクチベーションチャネル(Activation Channel:以下、ACTCと略す。)用ウィンドウのうち1個を選択し、ACTCを路側無線装置に送信する。

(8) WCNS

車載器の識別符号情報用スロットである。

6―2―3 フレームコントロールメッセージスロット(FCMS)

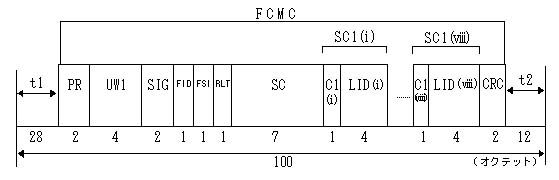

(1) FCMSは、図6―2―3.1に示すフォーマットとする。

図6―2―3.1 FCMSフォーマット

(2) フレームコントロールメッセージチャネル(Frame Control Message Channel:以下、FCMCと略す。)は表6―2―3.1に示す構成とし、それぞれのビット構成は別添1に示す。

表6―2―3.1 FCMCの構成

(3) ガードタイムtlは、28オクテット、t2は、12オクテットとする。

6―2―4 メッセージデータスロット(MDS)

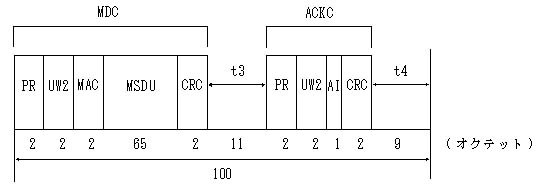

(1) MDSは、図6―2―4.1に示すフォーマットとし、メッセージデータチャネル(Message Data Channel:以下、MDCと略す。)と、アックチャネル(Ack Channel:以下、ACKCと略す。)で構成する。

図6―2―4.1 MDSフォーマット

(2) MDCは、表6―2―4.1に示す構成とし、それぞれのビット構成は別添2に示す。

表6―2―4.1 MDCの構成

(4) ACKCは、表6―2―4.2に示す構成とし、それぞれのビット構成は別添2に示す。

表6―2―4.2 ACKCの構成

(4) ガードタイムt3は、11オクテット、t4は、9オクテットとする。

6―2―5 アクチベーションスロット(ACTS)

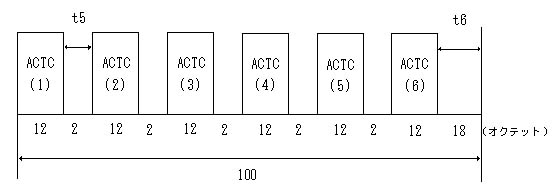

(1) ACTSは図6―2―5.1に示すフォーマットとし、6個のACTC用ウィンドウで構成する。

図6―2―5.1 ACTSフォーマット

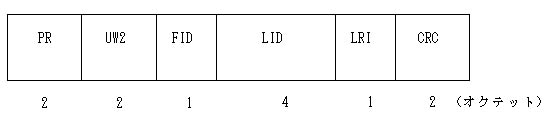

(2) ACTCは、図6―2―5.2に示すフォーマット及び表6―2―5.1に示す構成とし、それぞれのビット構成は、別添3に示す。

図6―2―5.2 ACTCフォーマット

表6―2―5.1 ACTCの構成

(3) ガードタイムt5は、2オクテット、t6は、18オクテットとする。

6―3 データリンク層

(1) MAC副層の機能は、以下とする。

(a) スロット割当て等のフレーム制御。

(b) 物理層から渡されたMAC副層のプロトコルデータ単位(MAC Protocol Data Unit:以下、MPDUと略す。)からLLC副層に渡すLLC副層のプロトコルデータ単位(Link Protocol Data Unit:以下、LPDUと略す。)の生成。

(c) LLC副層から渡されたLPDUから物理層へ渡すMPDUの生成。

(d) MDCで送られる受信データの誤り検出及びMPDU単位での再送制御。

(e) MDCのMPDU及びCRCフィールドに対するスクランブル。

(2) LLC副層の機能は、以下とする。

(a) LPDUの送受信の初期化。

(b) データのフロー制御。

(c) 受信したプロトコルデータ単位(Protocol Data Unit:以下、PDUと略す。)の解釈。

(d) 第1種動作によるデータ転送。

6―3―1 MAC副層のプロトコルデータ単位(MPDU)

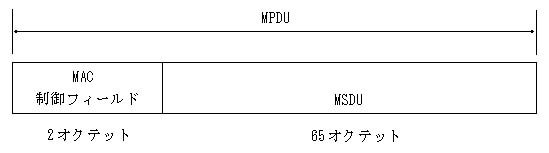

(1) MPDUは、図6―3―1.1に示すフォーマットとする。

図6―3―1.1 MPDUフォーマット

(2) MAC制御フィールドについては、最下位ビット(Least Significant Bit:以下、LSBと略す。)を先頭にして物理層に送信するか、又は物理層から受信すること。また、MSDUは、LLC副層から受けたとおりのビット順序で送信し、また受信したとおりのビット順序でLLC副層に渡すこと。

(3) 65オクテット以上の長さを有するLPDUは、MAC副層で65オクテットのMACサービスデータ単位(MAC Service Data Unit:以下、MSDUと略す。)の単位で分割化し、複数のフレームを用いて伝送すること。

6―3―2 MAC副層サービス

MAC副層は、以下のプリミティブをLLC副層に提供すること。

(1) MA―UNITDATA要求

(2) MA―UNITDATA指示

詳細は、別添4に示す。

6―3―3 MAC副層層管理サービス

MAC副層層管理は、以下のプリミティブを応用層、もしくはシステム管理に提供すること。

(1) MLME_GET要求

(2) MLME_GET確認

(3) MLME_SET要求

(4) MLME_SET確認

(5) MLME_ASSOCIATE指示

詳細は、別添5に示す。

6―3―4 MAC副層のフレーム管理

(1) フレーム生成、送受信処理、初期接続、MACデータサービス処理及びMACの転送制御を行うこと。詳細は、別添6に示す。

(2) フレーム管理に使用する変数は、別添7に示す。

(3) 運用形態に応じたフレーム構成をあらかじめMAC副層に固有のMIBに登録すること。

6―3―5 データスクランブル

(1) 秘話鍵によるデータスクランブル機能を有すること。詳細は、別添8に示す。

(2) MDCについてのみ適用すること。

6―3―6 LLC副層のプロトコルデータ単位(LPDU)

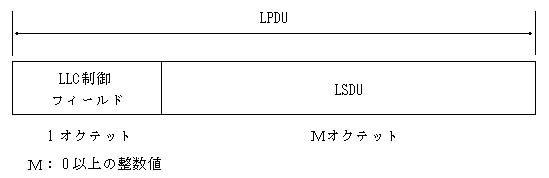

(1) LPDUは、図6―3―6.1に示すフォーマットとする。詳細は、別添9に示す。

図6―3―6.1 LPDUフォーマット

(2) LLC制御フィールドについては、LSBを先頭にしてMAC副層に送信するか、又はMAC副層から受信すること。また、LSDUは、応用層から受けたとおりのビット順序で送信し、また受信したとおりのビット順序で応用層に渡すこと。

6―3―7 LLC副層サービス

LLC副層は、以下のプリミティブを応用層に提供すること。

(1) DL―UNITDATA要求

(2) DL―UNITDATA指示

詳細は、別添10に示す。

6―4 応用層

応用層は、転送カーネル(Trasfer Kernel Element:以下、T―KEと略す。)と初期化カーネル(Initialisation Kernel Element:以下、I―KEと略す。)から構成すること。

(1) T―KE

応用層のプロトコルデータ単位(Application Protocol Data Unit:以下、APDUと略す。)の転送サービス及びデータの符号化又は複号化を行う構成要素。

(2) I―KE

初期接続手順のサービスを行う構成要素。

6―4―1 応用層のプロトコルデータ単位(APDU)

(1) APDUは図6―4―1.1に示すフォーマットとする。

図6―4―1.1 APDUフォーマット

(2) APDUは最上位ビット(Most Significant Bit:以下、MSBと略す。)を先頭にして、LLC副層に送信、又はLLC副層から受信すること。

6―4―2 転送カーネル(T―KE)

(1) T―KEは、以下のプリミティブをアプリケーション及びI―KEに提供すること。詳細は、別添11に、パラメータは、別添12に示す。

(a) ACTION

(b) EVENT―REPORT

(c) INITIALIZATION

(2) データ送信手順

(a) ASDUからAPDUへの変換

(b) APDUの符号化

(c) LLC副層への転送

(3) データ受信手順

(a) APDUの復号化

(b) APDUからASDUへの変換

(c) アプリケーションへの転送

6―4―3 初期化カーネル(I―KE)

(1) I―KEは、通信システムプロファイル又はアプリケーションに関する情報を交換し、通信の初期設定を行うこと。

(2) I―KEは、アプリケーションに対して以下のプリミティブを提供すること。詳細は、別添13に示す。

(a) RegisterApplicationBeacon

(b) DeregisterApplication

(c) NotifyApplicationBeacon

(d) ReadyApplication

(3) 初期設定は、車載器のリンクアドレス単位で処理を行うこと。詳細は別添14に示す。

6―4―4 応用層層管理

応用層層管理は、以下の情報をMIBで管理すること。

(1) アプリケーションの情報を、RegisterApplicationBeacon受信時に応用層に登録し、DeregisterApplication受信時に応用層から登録解除する。

(2) 通信中のアプリケーションに関する情報をNotifyApplicationBeacon送信時に応用層に登録し、DeregisterApplication受信時又は全アプリケーション実行終了時に応用層から登録解除する。

6―4―5 プロファイル

(1) 通信システムプロファイルは、路側無線装置又は車載器の通信機能を整数で識別する番号であり、9とする。

(2) 応用層プロファイルは、応用層の機能を整数で識別する番号であり、4とする。

(3) 応用層プロファイル番号4のASN.Iモジュールは、DSRCData―POを使用する。詳細は、別添15に示す。

6―4―6 アプリケーション間通信手順

(1) 初期接続手順は、別添16に示す。

(2) アプリケーション間通信では、ACTIONプリミティブを使用すること。

(3) アプリケーションからReadyApplicationを受信し、車載器に対してEVENT―REPORT.request(リリース)を送信することで通信終了とする。詳細は、別添17に示す。

7 ETCアプリケーションインタフェース

7―1 一般的事項

無線通信区間におけるアプリケーションインタフェースの規定内容は、以下とする。

(1) 応用層から提供されるプリミティブパラメータ

(2) アプリケーションに対するサービス

(3) ETCで使用するデータの定義

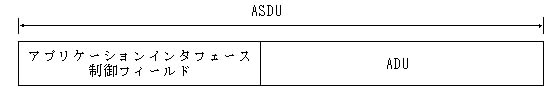

7―2 アプリケーションサービスデータ単位(ASDU)

アプリケーションインタフェースのサービスデータ単位(Application Service Data Unit:以下、ASDUと略す。)は、図7―2.1に示すフォーマットとする。

図7―2.1 ASDUフォーマット

7―3 応用層プリミティブパラメータ

ACTIONプリミティブのアクションタイプの番号は、8とし、アプリケーションインタフェースでのコマンド名をTRANSFER―CHANNELとする。詳細は、別添18に示す。

7―4 アプリケーションに対するサービス

(1) ACTIONプリミティブのパラメータ内のサブコマンドを用い、アプリケーションへのサービスを提供すること。パラメータの詳細は、別添19に、サブコマンドの詳細は、別添20に示す。

(2) 路側無線装置のアプリケーションと車載器のアプリケーションの間で交換するデータは、アトリビュートID単位とする。

(3) アトリビュートの示す内容は、OCTET STRING型とする。

7―5 ビーコンサービステーブル(BST)及び車両サービステーブル(VST)

初期接続手順時にBSTを送信し、また車載器からVSTを送信すること。詳細は、別添21に示す。

7―6 ETCで使用するデータの定義

ETCで使用するデータの構成は、表7―6.1に示す内容とする。

表7―6.1 ETCで使用するデータの定義

(注) 表中の「オクテット数」欄のVは、当該データ項目が可変長であることを示す。また、その場合のVの最大値を「内容」欄に示す。ただし、利用明細情報を除くデータレコードにおけるVの合計は、93オクテットを超えない値とする。

8 維持管理

8―1 概説

料金徴収施設は、設置後において、その目的が適切に果たせるよう維持管理を十分に行い、常に良好な状態が保たれるよう配慮しなければならない。

8―2 点検及び補修

料金徴収施設は、点検及び監視により状況を把握し、異常が発見された場合には、速やかに補修しなければならない。

なお、料金徴収設備は、必要な機能が確保されるよう定期的に点検を実施しなければならない。

8―3 記録

料金徴収施設の維持管理を適切に行うため、必要な事項を台帳などに記録するものとする。

|

|

|

|

別添1 FCMCのビット構成 1 プリアンブル(PR)

ビット構成は、以下とする。

LSB MSB

「1010101010101010」

2 ユニークワード(UW1)

ビット構成は、以下とする。

LSB MSB

「00011011101010000100101100111110」

3 伝送チャネル制御フィールド(SIG)

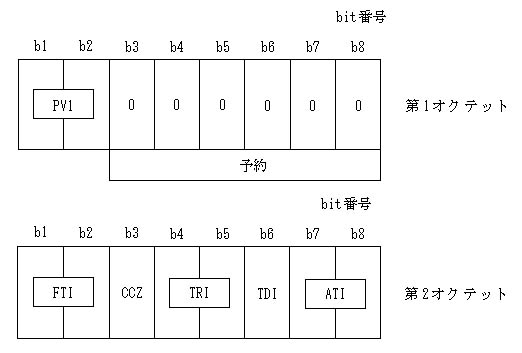

SIGは、図別1―3.1に示す構成とする。

図別1―3.1 SIGの構成

(a) 第1オクテットのビット番号3から8(b3〜b8)は、今後のシステム対応のための予約であり「0」とする。

(b) プロトコルバージョン符号(PVI)

PVIは、路側無線装置が運用している通信プロトコルバージョンを示し、表別1―3.1の内容とする。第1オクテットのビット番号1、2(b1、b2)は、「00」とする。

表別1―3.1 PVIの内容

(c) 周波数種別識別子(FTI)

FTIは、路側無線装置の運用周波数を示し、表別1―3.2の内容とする。

表別1―3.2 FTIの内容

(d) 通信ゾーン連結識別子(CCZ)

CCZは、異なる識別番号の路側無線装置が進行方向に縦列隣接して配置され、連結動作しているかどうかを示し、表別1―3.3の内容とする。

表別1―3.3 CCZの内容

(e) 送受信機識別子(TRI)

1) TRIは、連結通信ゾーンで進行方向に縦列配置している路側無線装置の空中線の識別子であり、表別1―3.4の内容とする。

表別1―3.4 TRIの内容

2) CCZが「0」でTRIが「10」あるいは「01」の場合には、通信ゾーンの状態及びデータリンク層の動作が異なるものとする。

3) CCZが「1」、TRIが「00」の組合せは、使用しないものとする。

(f) 時分割識別子(TDI)

2系統以上の近接して配置された路側無線装置において時分割により通信フレームの送受信制御が行われているかどうかを示す識別子であり、表別1―3.5の内容とする。

表別1―3.5 TDIの内容

(g) 通信エリア識別子(ATI)

路側無線装置がどの空中線電力クラスで運用している通信領域かを示す識別子であり、表別1―3.6の内容とする。

表別1―3.6 ATIの内容

4 識別番号フィールド(FID)

(1) FIDは路側無線装置の識別番号であり、長さは、1オクテットとする。

(2) 識別番号は、各有料道路事業者がモジュロ256で設定すること。

(3) 近接した通信領域においては、重複した付番は行わないこと。

(4) 「11111111」の付番は、行わないこと。

5 フレーム構成情報フィールド(FSI)

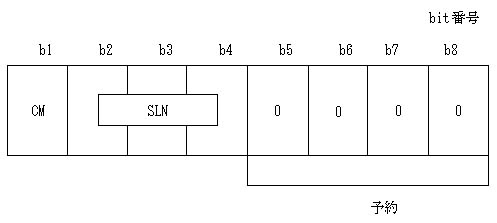

FSIはFCMCのチャネル制御情報であり、図別1―5.1の構成とする。

図別1―5.1 FSIの構成

(a) 通信モード識別子(CM)

通信モード設定のための識別子であり、「0」とする。

(b) スロット数情報フィールド(SLN)

FCMSに続いて割り当てられるスロット数を示すものであり、表別1―5.2の内容とする。

表別1―5.2 SLNの内容

(c) 各通信モードで使用するスロット数は、原則として、2、4とする。

(d) ビット番号5から8(b5〜b8)は、予約であり「0」とする。

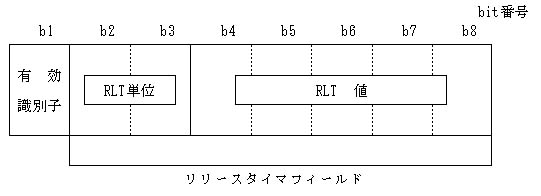

6 リリースタイマ情報フィールド(RLT)

RLTは、路側無線装置が車載器のリンク要求を制限するための時間パラメータであり、図別1―6.1の構成とする。

図別1―6.1 RLTの構成

(a) 有効識別子

リリースタイマが有効か無効かを示す識別子であり、以下の通りとする。

「0」:無効

「1」:有効

(b) RLT単位

表別1―6.1の内容とする。

表別1―6.1 RLT単位の内容

(c) RLT値

1) RLT値は、0から31の整数値とする。

2) リリースタイマは、RLT値にRLT単位を乗じたものとする。

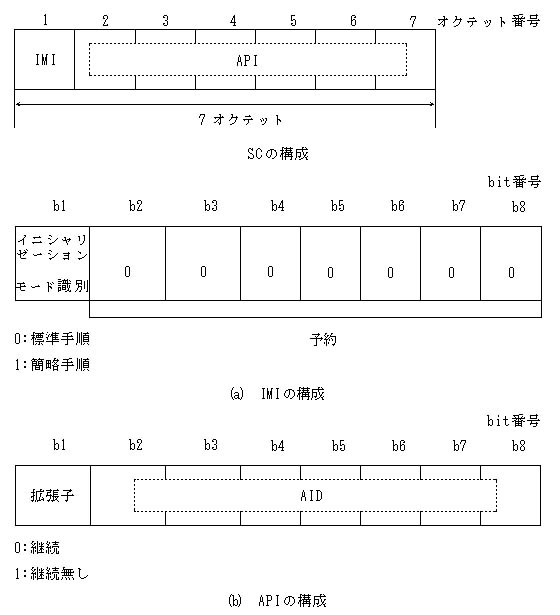

7 サービスアプリケーション情報フィールド(SC)

(1) SCは、路側無線装置が提供可能なアプリケーションを示すものであり、図別1―7.1の構成とする。

図別1―7.1 SCの構成

(a) イニシャリゼーションモード識別フィールド(IMI)

1) IMIは1オクテットの構成とする。

2) ビット番号1(b1)は、接続手順を示し、「0」とする。

(b) アプリケーション識別子(API)

1) APIは、6オクテットの構成とし、オクテット番号2は、アプリケーション要素識別子(AID)14とする。

2) 各フィールドの1ビット目は拡張子とし、以下の通りとする。

「0」:次にくるオクテットが有効な場合

「1」:次にくるオクテットが無効な場合

3) オクテット番号6及び7は、予約であり、「0」とする。

(2) AID

(a) AIDは、アプリケーションの種類を示す識別子であり、14とし、表別1―7.1の内容とする。

表別1―7.1 AIDの内容

(b) AIDは、7ビットのフィールド長とする。

(c) AIDをAPIフィールドに格納する場合は、MSB側のビットフィールドを使用するものとし、その他LSB側のビットは、「0」とする。

(d) AIDが5ビット定義ではビット番号4から8(b4〜b8)を使用し、ビット番号2、3(b2、b3)は「0」とすること。

8 スロット制御情報フィールド(SCI)

(1) SCIは、割り当てられた通信スロット制御情報であり、1オクテットの制御情報サブフィールド(CI)と、4オクテットのリンクアドレスフィールド(LID)から構成すること。

(2) 有効なSCIの数は、割り当てるスロット数の2倍とする。

(3) ACTSをFCMSに続く最初のスロットに割り当ててはならない。

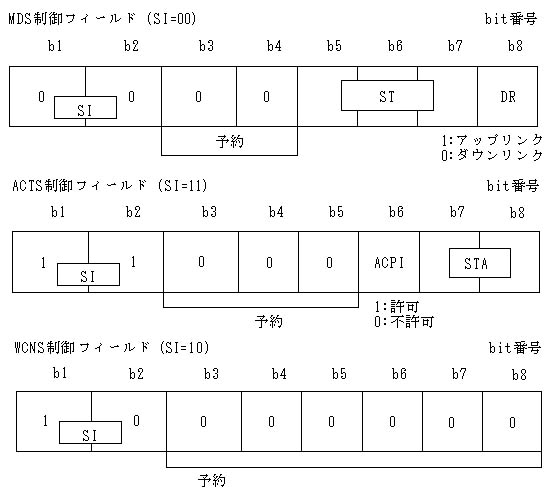

9 制御情報サブフィールド(CI)

CIは、スロット割り当て用の制御情報であり、図別1―9.1に示すように3種類の構成とする。

図別1―9.1 CIの構成

(a) スロット識別子(SI)

1) スロットの属性を示す識別子であり、表別1―9.1の内容とする。

表別1―9.1 SIの内容

2) ACTSを指示する場合には、後続するLIDは無視すること。

(b) 信号種別識別子(ST)

1) MDCの内容を示す識別子であり、表別1―9.2の内容とする。

表別1―9.2 STの内容

2) STの内容がアイドル信号チャネルの場合、MDCのLPDU領域は、全て「0」とする。

3) STの内容が空きのデータチャネルの場合、SCIのLID及び該当するMDCのデータは、無効とする。

(c) 通信方向識別子(DR)

MDCの転送方向を指示する通信方向識別子であり、以下の通りとする。

「1」:アップリンク

「0」:ダウンリンク

(d) リンク要求状態識別子(ACPI)

1) 路側無線装置が車載器のACTC送出動作を制御するリンク要求状態識別子であり、以下の通りとする。

「1」:ACTC送信を許可する

「0」:ACTC送信を許可しない

2) 1フレーム内に複数のACTSを割り付ける場合は全て同じ値とする。

(e) ふくそう情報(STA)

1) 路側無線装置のACTCの受信状態を通知するために使用するものであり、表別1―9.3の内容とする。

表別1―9.3 STAの内容

2) 1フレーム内に複数のACTSを割り付ける場合は、全て同じ値とする。

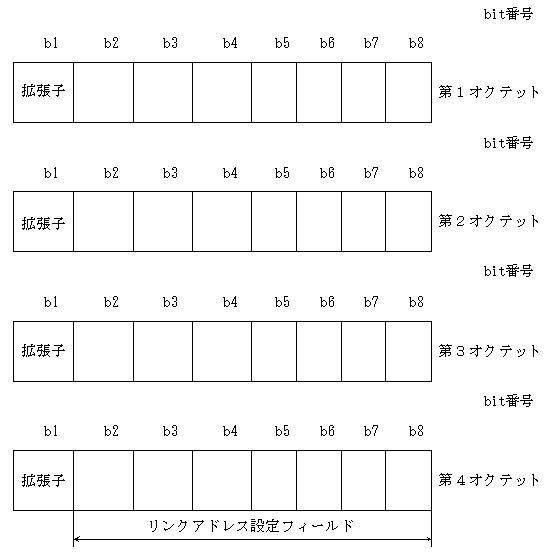

10 リンクアドレスフィールド(LID)

(1) LIDは、次の3タイプとする。

(a) プライベートリンクアドレス

路側無線装置と1台の車載器間で通信を行うためのリンクアドレス。

(b) 一斉同報リンクアドレス

路側無線装置が複数の車載器に一斉同報型でデータ等を送信するためのリンクアドレス。

(c) グループ同報リンクアドレス

路側無線装置が複数の車載器群にデータ等を送信するためのリンクアドレス。

(2) LIDは、図別1―10.1に示す構成とする。

図別1―10.1 LIDの構成

(3) プライベートリンクアドレスは、4つのオクテットのビット番号2から8(b2〜b8)の28ビットを使用して設定する。第1オクテットから第3オクテットのビット番号1(b1)は、「0」とし、第4オクテットのビット番号1(b1)は、「1」とすること。

11 誤り検出符号(CRC)

(1) CRCは、PR及びUW1以外のデータ符号について行うこと。

(2) 生成多項式は、以下とする。

生成多項式:1+X5+X12+X16

12 ビット送出順

各スロットの信号は、LSBを先頭にして送信、又は受信すること。

|

|

|

|

別添2 MDC及びACKCのビット構成 1 プリアンブル(PR)

ビット構成は、以下とする。

LSB MSB

「1010101010101010」

2 ユニークワード(UW2)

ビット構成は、以下とする。

LSB MSB

「1010101010101010」

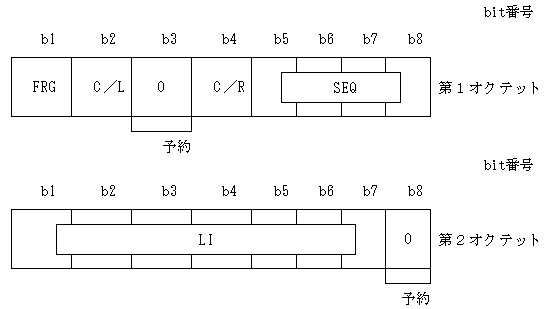

3 MAC制御フィールド(MAC)

MAC制御フィールドは、図別2―3.1に示す構成とする。

図別2―3.1 MAC制御フィールドの構成

(a) 第1オクテットのビット番号3(b3)と第2オクテットのビット番号8(b8)は、今後のシステムのための予約であり「0」とする。

(b) 分割化情報(FRG)

受信メッセージが分割化している場合は「1」、分割化していない場合は「0」とする。

(c) メッセージ継続情報(C/L)

1) 受信メッセージに対し、継続して送付するMDCがある場合は、「1」、最終のMDCである場合は、「0」とする。

2) 1スロットで完結するメッセージの場合は「0」とする。

(d) コマンド/レスポンス識別子(C/R)

C/Rは、LPDUのコマンド/レスポンス識別子であり、コマンドLPDUの場合は「0」、レスポンスLPDUの場合は「1」とする。

(e) シーケンス番号(SEQ)

1) SEQは、データの転送順序を示し、モジュロ16で設定すること。

2) SEQは、同一メッセージの受信の防止及びMAC副層のデータの分割、統合に用いること。

3) LSBはb5とする。

(f) データ長情報フィールド(LI)

LPDUの有効なデータ長を指示する情報フィールドであり、単位はオクテットとする。

4 誤り検出符号(CRC)

(1) CRCは、PR及びUW2以外のデータ符号について行うこと。

(2) 生成多項式は、以下とする。

生成多項式:1+X5+X12+X16

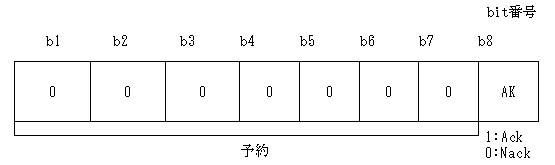

5 受信確認情報フィールド(AI)

AIは、ACKCの情報フィールドで図別2―5.1に示す構成とする。

(a) ビット番号1〜7は、今後のシステムのための予約であり「0」とする。

(b) データが正しく受信したというアック(Ack)信号の場合はAKを「1」、データが正しく受信されなかったというナック(Nack)信号の場合はAKを「0」とする。

図別2―5.1 AIの構成

6 ビット送出順

各スロットの信号は、LSBを先頭にして送信、又は受信すること。

|

|

|

|

別添3 ACTCのビット構成 1 プリアンブル(PR)

ビット構成は、以下とする。

LSB MSB

「1010101010101010」

2 ユニークワード(UW2)

ビット構成は、以下とする。

LSB MSB

「1010101010101010」

3 識別番号フィールド(FID)

FIDの長さは、1オクテットであり、FCMCで送信されるFIDを使用すること。

4 リンクアドレスフィールド(LID)

(1) LIDは、プライベートリンクアドレスとする。

(2) プライベートリンクアドレスは、4つのオクテットのビット番号2から8(b2〜b8)の28ビットを使用して設定する。第1オクテットから第3オクテットのビット番号1(b1)は、「0」とし、第4オクテットのビット番号1(b1)は、「1」とすること。

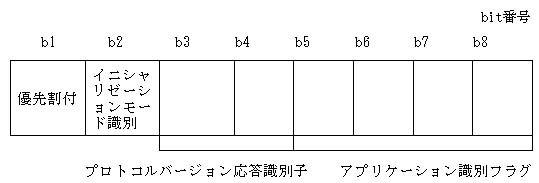

5 リンク要求情報フィールド(LRI)

LRIは、車載器からの初期接続要求の情報フィールドで図別3―5.1に示す構成とする。

図別3―5.1 LRIの構成

(a) ビット番号1(b1)は、車載器がMDSの優先割付を路側無線装置に要求する場合には「1」に、要求しない場合には「0」に設定される。

(b) ビット番号2(b2)は、「0」とする。

(c) ビット番号3、4(b3、b4)は、プロトコルバージョン符号で路側無線装置のFCMCのSIGで使用するPVIと同じ内容とする。

(d) ビット番号5から8(b5〜b8)は、車載器のアプリケーションと路側無線装置が提供するアプリケーションとを比較した結果を示すものである。ETCのみのアプリケーションの場合、「1000」の時は、通信を継続し、「0000」の時は、通信を破棄するものとする。

6 ビット送出順

各スロットの信号は、LSBを先頭にして送信、又は受信すること。

|

|

|

|

別添4 MCA副層サービス 1 MA-UNITDATA要求

(1) MA-UNITDATA要求プリミティブは、MSDUを送ることを要求するためのサービス要求プリミティブとする。

(2) このプリミティブでは、次のパラメータとする。

MA-UNITDATA要求(Iink_address,data,response_request,cr)

(a) link_addressは、プライベートリンクアドレスを表示するパラメータとする。

(b) dataは、MACエンティティによって転送するMSDUを設定するパラメータとする。

(c) response_requestは、アップリンク用のMDSの割当て要求を設定するパラメータであり、0、1、2を使用すること。

1) response_requestが0の値をとる時、同時に渡されたdataをlink_addressで示される車載器に送信する動作のみを行うこと。LLC副層は、第1種動作のコマンドPDUで上位層がそのパラメータresponse_requestに0を指定した場合に、この値を指定すること。

2) response_requestが1の値をとる時、同時に渡されたdataをlink_addressで示される車載器に送信後、このlink_addressでアップリンク用のMDSを割当てる。LLC副層は第1種動作のコマンドPDUで上位層がそのパラメータresponse_requestに1を指定した場合に、この値を指定すること。

3) response_requestが2の値をとる時、このlink_addressでアップリンク用のMDSを割当てる。この時、dataは破棄される。LLC副層は、第1種動作のコマンドPDUで上位層がそのパラメータresponse_requestに2を指定した場合に、この値を指定すること。

(d) crは、LLC副層で定めるコマンド/レスポンスを識別するパラメータであり、MAC制御フィールドの4ビット目に設定する。

(3) このプリミティブは、常にLLC副層によって生成すること。

2 MA-UNITDATA指示

(1) MA-UNITDATA指示プリミティブは、MACエンティティからLLCエンティティに対するMSDUの転送プリミティブとする。

(2) MA-UNITDATA指示プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

MA-UNITDATA指示(link_address,data,cr)

(a) link_addressは、プライベートリンクアドレスを指示するパラメータとする。

(b) dataは、MACエンティティが受信するMSDUを設定するパラメータとする。

(c) crは、LLC副層で定めるコマンド/レスポンスを識別するパラメータであり、MAC制御フィールドの4ビット目に設定する。

(3) MA-UNITDATA指示プリミティブは、MACエンティティにフレームが到着したことを示すために、MACエンティティからLLCエンティティに渡すものとする。

|

|

|

|

別添5 MAC副層層管理サービス 1 MLME_GET要求

(1) MLME_GET要求プリミティブは、MIBアクセス制御サービスのためのサービス要求プリミティブとする。

(2) MLME_GET要求プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

MLME_GET要求(MIB_attribute)

MIB_attributeパラメータには、MIB変数の変数名を設定すること。

(3) MLME_GET要求プリミティブは、MAC副層層管理のMIB変数の読み取りを要求する際に生成され、応用層エンティティ、もしくはシステム管理エンティティからMAC副層層管理に渡されるものとする。

2 MLME_GET確認

(1) MLME_GET確認プリミティブは、MIBアクセス制御サービスのためのサービス確認プリミティブとする。

(2) MLME_GET確認プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

MLME_GET確認(status,MIB_attribute,MIB_attribute_value)

(a) statusは、MLME_GET要求によるMIB変数の読み取りの成功/不成功を示す。無効な変数名が設定された場合にstatusは、不成功を示す。このときMIB_attribute_valueの値は保証しない。

(b) MIB_attributeには、MLME_GET要求で指定された変数名を設定すること。

(c) MIB_attribute_valueには、その変数の値を設定すること。

(3) MLME_GET確認プリミティブは、MIB変数の読み取り結果を通知する際に生成され、MAC副層層管理から応用層エンティティ、もしくはシステム管理エンティティに渡すものとする。

3 MLME_SET要求

(1) MLME_SET要求プリミティブは、MIBアクセス制御サービスのためのサービス要求プリミティブとする。

(2) MLME_SET要求プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

MLME_SET要求(MIB_attribute,MIB_attribute_value)

(a) MIB_attributeパラメータには、MIB変数の変数名を設定すること。

(b) MIB_attribute_valueは、値を設定すること。

(3) MLME_SET要求プリミティブは、MAC副層層管理のMIB変数に値の書込みを要求する際に生成され、応用層エンティティ、もしくはシステム管理エンティティからMAC副層層管理に渡されるものとする。

4 MLME_SET確認

(1) MLME_SET確認プリミティブは、MIBアクセス制御サービスのためのサービス確認プリミティブとする。

(2) MLME_SET確認プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

MLME_SET確認(status,MIB_attribute)

(a) statusは、MLME_SET要求によるMIB変数の書込みの成功/不成功を示す。無効な変数名が設定された場合にstatusは、不成功を示す。

(b) MIB_attributeパラメータには、MLME_SET要求で指定された変数名を設定すること。

(3) MLME_SET確認プリミティブは、MIB変数への書込み結果を通知する際に生成され、MAC副層層管理から応用層エンティティ、もしくはシステム管理エンティティに渡すものとする。

5 MLME_ASSOCIATE指示

(1) MLME_ASSOCIATE指示プリミティブは、アソシエーション制御サービスのためのサービス指示プリミティブとする。

(2) MLME_ASSOCIATE指示プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

MLME_ASSOCIATE指示(link_address,initialization_mode,application_id,priority)

(a) link_addressパラメータには、アクチベーションチャネルACTCに多重されたLIDを設定すること。

(b) initialization_modeパラメータには、リンク要求情報フィールドLRIのイニシャリゼーションモード識別子IMIの値を設定すること。

(c) application_idパラメータには、ACTCのLRIに多重されたアプリケーション識別フラグを設定すること。

(d) priorityパラメータは、将来の予約とする。

(3) MLME_ASSOCIATE指示プリミティブは、車載器からの初期接続要求の到着を示すために生成され、MAC副層層管理から応用層に渡すものとする。

|

|

|

|

別添6 MAC副層のフレーム管理 1 フレームの生成

(1) FCMSの生成

FCMSは、SIG、FID、FSI、RLT、SC、SCIからなるフレーム構成情報を参照して、フレームの時間基準をもとに生成すること。

(2) MDSの生成

(a) MDSは、MIBに規定されたSCIのSIが「00」で参照されるスロットとする。

(b) 全二重通信の場合、奇数番目のSCIと偶数番目のSCIを順に読み出すことで、ダウンリンク、アップリンク各々のチャネルのMDSの位置を指示すること。また同時にDRを読み出すことで送信、受信を制御すること。

(c) SCIのSTが「011」で参照される空きのデータチャネルのMDSとして指定されたスロットに対する送受信処理は、行わないこと。

(3) ACTSの生成

(a) ACTSは、MIBに規定されたSCIのSIが「11」で参照されるスロットとする。

(b) 全二重通信の場合、偶数番目のSCIを順に読み出すことで指示すること。

(c) ACTSとして指示されるスロットは、受信専用とする。

(4) WCNSの生成

(a) WCNSはMIBに規定されたSCIのSIが「10」で参照されるスロットとする。

(b) 全二重通信の場合、偶数番目のSCIを順に読み出すことで指示すること。

2 送受信処理

(1) FCMCの生成

(a) フレームの時間基準をもとに生成されるFCMCは、その先頭にPRとUWIを付加すること。

(b) FCMCの最後には、PR及びUW1以外のデータ符号から算出した16ビットCRCを付加し、FCMCとして物理層に渡すこと。

(2) ACTCの受信

(a) MIBの情報で表示されるスロットのACTCの位置に物理層から渡された信号は、PR及びUW2以外のデータ符号から16ビットCRCを算出し、規定の値と比較すること。

(b) 比較結果が等しい場合、FID、LID、LRIの部分を取り出し、初期接続の処理に渡すこと。

(c) 比較結果が等しくない場合には、そのACTCは破棄し、初期接続の処理にFID、LID、LRIの部分は渡さないこと。

(d) この検査手順はITU-Rの規定に従って記述してあるが、その他の方法でも正しく誤り検査ができれば方法は問わないこととする。

(3) WCNCの受信

WCNCの受信については、規定しないこととする。

3 初期接続

3―1 リンク要求の受領

(1) すべてのACTSのSCIのACPIが「1」(送信許可)の場合にACTCを受信し、リンク要求を検知すること。

(2) 検知したACTCのLIDがプライベートリンクアドレスでない場合、もしくはACTCの優先割付ビットが「0」(通常割付要求)であり、かつアプリケーション識別フラグに有効な値が設定されていない場合には、そのACTCを破棄すること。

(3) 有効なACTCは受信した順に処理し、リンク要求検知時でMIBに規定した現接続数NUMLINKが最大接続数MAXLINKを超えない場合は、MLME_ASSOCIATE指示プリミティブを生成して新規の車載器の到来を通知し、ACTCの受領とすること。

3―2 通常のMDSの割付

(1) データの転送要求が発生した場合、割付要求変数(ASGN)を生成すること。

(2) 割付要求の生成

LLC副層からLPDUを受け付けた場合、ASGN.LIDにそのリンクアドレスを設定し、ASGN.PRに0(通常割付)を設定し、他のパラメータは以下のように設定すること。

1) LLC副層から渡されるMA-UNITDATA要求のパラメータresponse_requestが0の場合には、ASGN.RSには0(レスポンスなし)を、ASGN.DIRには0(ダウンリンク転送)を設定すること。

2) LLC副層から渡されるMA-UNITDATA要求のパラメータresponse_requestが1の場合には、ASGN.RSには1(レスポンスあり)を、ASGN.DIRには0(ダウンリンク転送)を設定すること。

3) LLC副層から渡されるMA-UNITDATA要求のパラメータresponse_requestが2の場合には、ASGN.RSには0(レスポンスなし)を、ASGN.DIRには1(アップリンク転送)を設定すること。

(3) 割付処理

(a) MSDの割付処理は、ASGNの生成を検知する毎に行うこと。

(b) 割付可能なスロットは、SCIがMDSの空きのデータチャネル、ACTSもしくはWCNSに設定されるスロットとする。

(c) 割付は、MIBに規定したSCIをMDSの設定にし、SCIのLIDにASGN.LIDを、SCIのDRにASGN.DIRを、SCIのSTに「111」(通常のデータチャネル)を設定して行うこと。

(d) ASGN.PRが0で設定したASGNの割付処理は、SCIがすべて割り付けられている場合、そのFCMSの期間は保留すること。

(e) MDSの割付完了後ASGNは、ASGN.RSが0の場合には破棄すること。

(f) ASGN.RSが1の場合には破棄せず、アップリンク転送用のMDS割付に使用すること。

(g) 全二重通信の場合、ASGN.RSを0にして新規のASGNとして扱い、割付可能なスロットを検索すること。なお、この場合の検索は、ダウンリンク転送からの時間が極力1フレームとなるように行うこと。

3―3 MDS割付の終了

(1) 割付は、以下の条件で終了すること。

(a) データの転送時で、MAC制御フィールドのC/Lが「0」で、受信するACKCでAckを受領した時、もしくはNFR1がNFR1maxを超えた時。

(b) データの受信時で、MAC制御フィールドのC/Lが「0」で、送信するACKCでAckを送信する時、もしくはNFR2がNFR2maxを超えた時。

(2) 割付の終了時には、STを「011」(空きのデータチャネル)に設定すること。この時、SCIのLIDの値は変更しないこと。

3―4 ふくそう制御

(1) ふくそう情報の設定

(a) FCMCのACTS制御フィールドに設定されるSTA、及びACPIは、接続数管理変数(NUMLINK、MAXLINK)にて値を定めること。

(b) STAは、0からMAXLINKの範囲に4段階のしきい値を設け、これらのしきい値とNUMLINKとを比較し、値を定めること。

(c) ACPIは、NUMLINKがMAXLINK未満の場合は「1」(送信許可)を設定すること。

(d) NUMLINKがMAXLINKと等しくなった場合、路側無線装置の処理能力の限界とし、以降、車載器のACTCの送信を抑止するためにACPIを「0」(送信不可)に設定すること。

(e) フレームに複数のACTSを割り付ける場合には、ACTS制御フィールドのSTA及びACPIは全て同一の値を設定すること。

(2) ACTS配置数の設定

ACTSの配置数(ASLN)は、接続数管理変数の状態に応じて0からASLNmaxの範囲内で任意の数を設定する。

3―5 スロット配置処理

(1) FCMSの先頭からSCの終りまでの期間では、MDSの割付処理を禁止することとし、以下に示すACTS及びWCNSの配置処理を行うこと。

(2) ACTSの配置

(a) SCIがMDSの空きのデータチャネル(SCIのSIが「00」、STが「011」)に設定してあるスロットに対して、ふくそう制御で求めた数(ASLN)のACTSを配置すること。

(b) 最後尾のスロットに対応するSCIから順に、ASLNの範囲でMDSの空きのデータチャネルを検索すること。

(c) 空きのデータチャネルが検索できた場合、SCIのSIを「11」に設定してACTSを配置すること。

(d) 残りのスロットにACTSの設定がある場合、SCIをMDSの空きのデータチャネルに設定する。このとき、SCIのLIDフィールドには一斉同報アドレスを、SCIのDRには「1」(アップリンク)を設定すること。

(e) ACTSの配置数がASLN以下となることは許容する。

(3) WCNSの配置

(a) SCIがMDSの空きのデータチャネルに設定してあり、そのLIDフィールドがプライベートリンクアドレスであるスロットを対象とすることとし、SCIのSIを「10」に設定して行うこと。

(b) 車載器の指定は、MDSの空きのデータチャネルに設定されているSCIのLIDで行うこと。

3―6 アイドル信号チャネルの設定

アイドル信号チャネルの設定は、MDSの空きのデータチャネル、又はWCNSを対象とすること。

4 MACデータサービス処理

(1) MAC副層は、LLC副層から路側無線装置のMA-UNITDATA要求プリミティブを受信すると、MAC制御フィールドを生成するとともに、送信シーケンス状態変数(TSQ)を1増分すること。

(2) 増分されたTSQの値は、MAC制御フィールドのSEQに設定すること。

(3) 受け取ったプリミティブからASGNを生成し、MAC副層の層管理に渡すこと。

(4) MAC制御フィールドとLPDUは一旦保持され、転送処理を行うこと。

ただし、パラメータresponse_requestに2が指定されている場合には、MAC制御フィールドとLPDUは保持せずに破棄すること。

(5) 車載器からの受信データは、転送処理の終了後に、MA-UNITDATA指示プリミティブを生成し、LLC副層にリンクアドレスとLPDUを渡すこと。

(6) MAC制御フィールドのSEQと受信シーケンス状態変数(RSQ)を比較し、値が等しい場合には重複受信と判別しLLC副層へは渡さずにLPDUを破棄すること。

(7) RSQとSEQとの比較が終了すると、次回の重複受信判別のためにそのMAC制御フィールドのSEQの内容をRSQに保存すること。

(8) 転送処理の終了後に渡される受信データのSEQの連続性検査は行わないこと。

5 MACの転送制御

5―1 送信制御

(1) 分割化が必要なLPDU

(a) LLC副層から受け取ったLPDUの長さが、65オクテットを超える場合には、分割化処理を行うこと。

(b) 分割化処理は、まず先頭から65オクテット分のデータを取り出したものにMAC制御フィールドを付加してMPDUを作成すること。MAC制御フィールドのFRG、C/Lはともに「1」を、LIには「1000001」(65)を設定し、NFRIを初期化すること。

SEQは、MACデータサービス処理で設定された値を初期値とする。

(c) MPDUが車載器に転送され受領が確認されると、残ったLPDUの長さを調べ65オクテットを超える場合には、更に先頭から65オクテット分のデータを取り出し、MAC制御フィールドを付加してMPDUを作成すること。MAC制御フィールドのFRG、C/Lはともに「1」を、LIには「1000001」(65)を設定し、SEQは1増分して設定すること。この時TSQは増分しない。また、NFRIは同様に初期化すること。

(d) 以下、残ったLPDUが65オクテット以下になるまで同様の処理を繰り返し、65オクテット以下になった場合には、C/Lを「0」にして分割化の処理の終了を表示すること。また、LIには、残ったLPDUの長さのオクテット数を設定し、LPDUには長さが65オクテットになるまで「0」を挿入すること。

(e) 分割化して生成した全てのMPDUが車載器に転送され受領が確認されると、そのLPDUの送信制御を終了すること。

(f) LLC制御フィールドは最初のMPDUのみに含まれる。

(2) 分割化の必要がないLPDU

(a) LLC副層から受け取ったLPDUが65オクテット以下の場合、そのままMAC制御フィールドを付加してMPDUを作成すること。この時、MAC制御フィールドのFRG、C/Lはともに「0」を、LIにはその長さのオクテット数を設定し、NFRIを初期化する。LPDUの長さが65オクテット未満となる場合には、65オクテットになるまで「0」を挿入する。

(b) MPDUが車載器に転送され受領をすると、そのLPDUの送信制御を終了すること。

(3) 確認応答の受信

(a) 上述の処理で作成されたMPDUが送信され、その転送から割り当てたスロット期間の終了までの間はACKCの受信待ちとする。

(b) 受信待ちの間にACKCからAIが得られない場合、又はAIでNackを受領した場合は、NFRIを計数し、下記の再送処理を行うこと。

(c) AIでAckを受領した場合には、そのMPDUの転送は完了したものとして、そのMPDUを破棄すること。

(4) 再送処理

(a) 再送処理は、受信待ちの間にACKCから得られるAIでAckを受領できなかった場合(ACKCからAIが得られない、又はAIでNackを受領した)に行うこと。

(b) Ackを受領できなかった場合、そのMPDUは破棄せず、次フレームに割り当てられるスロットで再送し、そのスロットでのAIの受信を待つこと。

(c) 再送処理は、Ackを受領するか、NFRIがNFRImaxを超えるまで繰り返すこと。

(d) NFRImaxを超えた場合はLPDUを破棄すること。

5―2 受信制御

(1) MPDUの受信

(a) SCIのSTで通常のデータチャネルが識別された場合、そのアップリンクのMDSで転送されるMPDUは受領し、以下に述べる確認応答の送信処理、組立て処理を行うこと。

(b) SCIのSTで上記以外のチャネルが識別された場合、そのアップリンクのMDSで転送されるMPDUを破棄し、受信制御を終了すること。

(2) 確認応答の送信

(a) MPDUが受信された場合、NFR2を初期化し、その受信スロットでAIを転送すること。

(b) AIには、MPDUを正しく受信した時にはAIのAKを「1」にしてAckを、正しく受信しなかった時にはAKを「0」にしてNackを設定すること。

(c) Nackを設定する条件は、MPDUが以下の場合であり、それ以外はAckを設定すること。

1) MPDUの長さが67オクテットでない。

2) MAC制御フィールドのFRGが「0」でC/Lが「1」である。

3) MAC制御フィールドのLIが0(LLC制御フィールドがない)、又は66オクテット以上の値を示す。

4) CRC検査結果が正しくない。

(d) Nackを送信する場合、Nack送信毎にNFR2を計数し、車載器からのMPDUの再送を待つ。MPDUの再送待ちは、Ackと判定できるMPDUを受信するか、NFR2がNFR2maxを超えるまで行う。NFR2がNFR2maxを超えた場合は、そのスロットの割付を終了すること。

(e) Nackを送信した時は受信したMPDUを破棄すること。

(3) 組立処理が必要なMPDU

(a) MPDUの組立処理は、組立処理が終了状態にあってMAC制御フィールドのFRGが「1」であるMPDUを受信すると開始する。

(b) 以降、FRGが「1」でC/Lが「1」のMPDUを受信する期間、組立処理を継続し、FRGが「1」でC/Lが「0」のMPDUを受信すると組立処理を終了すること。

(c) 組立処理は、以下の手順で開始から終了までのMPDUを対象とし、LLC副層に渡すためのLPDUを生成すること。これは、Ackを返信したMPDUについて行うこと。

1) 組立処理に渡される最初のMPDUのC/Lが「1」である場合には、そのMPDUのMAC制御フィールドを組立て完了まで保存し、MSDUをLPDUの先頭データとする。

2) 組立処理に渡される最初のMPDUのC/Lが「0」である場合には、そのMPDUを破棄して、組立処理を終了状態とする。

3) SEQが連続しており、その増分が1であれば(SEQは「1111」から「0000」への変化を含む)、MSDUの先頭からLIで表示される長さのデータを取り出し、順に組み立てる。

4) SEQの増分が0(MPDUが重複した)であれば、そのMPDUは破棄すること。

5) SEQの増分が1又は0でない(SEQが不連続である。ただし「1111」から「0000」への変化を除く)場合は、以降受信されるMPDUとそれまでの組立データを破棄すること。最後(FRGが「1」でC/Lが「0」のMPDUを破棄すると、組立処理を終了状態とする。

6) 組立が完了し有効なLPDUが生成されると、組立処理を終了状態とし、保存した先頭のMAC制御フィールドとともにそのLPDUをMACデータサービス処理へ渡す。組立処理が終了すると受信制御は終了する。

(4) 組立処理が不要なMPDU

Ackを返信したMPDUのMAC制御フィールドのFRG、C/Lがともに「0」のMPDUの受信が表示された場合は、組立処理は行われず、MSDUの先頭からLIで表示される長さのデータを取り出し、LLC副層に渡すためのLPDUを生成し、受信制御を終了すること。

5―3 送受信処理

5―3―1 送信

(1) MDCの送信

(a) 送信制御によって生成されたMPDUは、その先頭にPRとUW2を付加すること。

(b) MPDUの最後には、PR及びUW2以外のデータ符号から算出した16ビットCRCを付加すること。

(c) CRCを付加した後、MAC制御フィールドの後のLPDU先頭からCRCの最後までの範囲に、LIDから生成した鍵でスクランブルの処理を行うこと。

(d) 処理結果は、MIBの情報で表示されるスロットのMDCの位置に多重し、物理層に渡すこと。

(2) ACKCの送信

(a) 送信制御によって生成したAIは、その先頭にPRとUW2を付加すること。

(b) AIの最後には、PR及びUW2以外のデータ符号から算出した16ビットCRCを付加し、MIBの情報で表示されるスロットのACKCの位置に多重し、物理層に渡すこと。

5―3―2 受信

(1) MDCの受信

(a) MIBの情報で表示されるスロットのMDCの位置に物理層から渡される信号は、MAC制御フィールド後のLPDUの先頭からCRCの最後までの範囲に施されたスクランブルをLIDから生成した鍵で復号すること。

(b) 復号結果のPR及びUW2以外のデータ符号から16ビットCRCを算出し、規定の値と比較すること。

(c) 比較結果が等しい場合、MPDUを取り出し前述の受信制御に渡すこと。

(2) ACKCの受信

(a) MIBの情報で表示されるスロットのACKCの位置に物理層から渡される信号は、PR及びUW2以外のデータ符号から16ビットCRCを算出し、規定の値と比較すること。

(b) 比較結果が等しい場合、AIを取り出し前述の受信制御に渡すこと。

(c) 比較結果が等しくない場合には、そのACKCを破棄し受信制御にAIは渡さないこと。

|

|

|

|

別添7 MAC副層のフレーム管理変数 1 割付要求変数(ASGN)

(1) スロットの割付要求のための変数ASGNは、アドレス変数ASGN.LID、転送方向表示変数ASGN.DIR、応答状態変数ASGN.RS、優先度変数ASGN.PRからなり、スロットの割付要求が発生する毎に生成すること。

(2) ASGN.LIDには、SCIのLIDに割り当てるリンクアドレスを格納すること。

(3) ASGN.DIRは、アップリンク転送の場合に「1」を、ダウンリンク転送の場合に「0」を設定すること。

(4) ASGN.RSは、レスポンスがある転送では「1」を、レスポンスのない転送では「0」を設定すること。

(5) ASGN.PRは、優先割付を要求する場合「1」を、通常割付を要求する場合「0」を設定すること。

2 送信シーケンス状態変数(TSQ)

(1) MAC副層は、MPDUを送信するために使用されるSAP毎に、固有のTSQを維持すること。

(2) TSQは0から15の値をとり、SAPからのMSDU受信を契機にモジュロ16で増分すること。

(3) 増分したTSQは、そのMSDUに付加するMAC制御フィールドのSEQに格納すること。

(4) TSQは、新たなSAPの確立により作成し、作成時点で15に初期化すること。

3 受信シーケンス状態変数(RSQ)

(1) MAC副層は、MPDUを送信するために使用されるSAP毎に、固有のRSQを維持すること。

(2) RSQは、新たなSAPの確立により作成し、作成時点で15に初期化すること。

4 リトライカウンタ(NFR1、NFR2、NFR1max、NFR2max)

(1) MAC副層レベルでの再送回数を設定するカウンタNFR1、NFR2、NFR1max、NFR2maxを有すること。

(2) NFR1はダウンリンク方向のデータ転送時に用い、初回の転送時に初期化すること。路側無線装置から車載器にMPDUを転送し、そのスロットのACKCでAckが受信されなかった場合に計数すること。

(3) NFR2はアップリンク方向のデータ転送時に用い、初回の転送時に初期化すること。車載器からのMPDUが路側無線装置で正しく受信されず、Nackを返信する毎に計数すること。

(4) NFR1、NFR2は、MDSとして割り付けられたスロットの数だけ存在すること。

(5) NFR1max、NFR2maxは、最大再送回数を示す変数とすること。

5 接続数管理変数(NUMLINK、MAXLINK)

(1) NUMLINKは、現在のリンク接続数を示す変数とすること。

(2) MAXLINKは、最大接続数を示す変数とすること。

(3) NUMLINKは、MAXLINKとの比較によりACTCの受付け可否、ふくそう状態の判定を行うこと。

(4) NUMLINKは、応用層が初期接続要求を受け付ける毎に1加算し、応用層が通信の接続を解除する毎に1減算すること。

(5) NUMLINKの更新は、応用層がMAC副層層管理サービスを用いて行うこと。

6 ACTS配置数管理変数(ASLN、ASLNmax)

(1) ASLNは、1フレームに割付可能なACTSのスロット数を示す変数とし、0からASLNmaxの範囲で値を設定すること。

(2) ASLNmaxは、1フレームに割付可能なACTSの最大数を示す変数とする。

7 スロット割付状態変数(SLT―STATUS)

(1) SLT―STATUSは、スロットの割付状況を示す変数とする。

(2) 未処理のASGNがない場合、SLT―STATUSは即時送信可を示す。

(3) 未処理のASGNがある場合には、SLT―STATUSは即時送信不可を示す。

(4) SLT―STATUSが即時送信不可の場合、応用層はLLC副層に対してデータの送信待ち合わせを行うこと。

8 送信状態変数(TR―STATUS、NUMQ、FQBUSY、MQBUSY)

(1) TR―STATUSは、送信待ちの状況を示す変数とする。

(2) NUMQは、送信待ちにある送信データの数を示す変数とする。

(3) FQBUSYは、路側無線装置の状態判定のためのしきい値を示す変数とする。

(4) 送信待ちにある送信データの数NUMQがしきい値FQBUSY以上の場合、TR―STATUSはビジー(busy)を示し、FQBUSY未満ではアイドル(idle)を示すこと。

(5) TR―STATUSがbusyの場合、応用層は、LLC副層に対してデータの送信待ち合わせを行うこと。

|

|

|

|

別添8 データスクランブル 1 秘話鍵

(1) 秘話鍵の鍵長は、2オクテットとする。

(2) 秘話鍵の生成方法は、以下とする。

(a) LIDのLSB側2オクテットを使用すること。(拡張子を含む。)

(b) LIDがプライベートリンクアドレスの場合、ビットの値を「1」の時は「0」に、「0」の時は「1」に変換して秘話鍵とする。

2 データスクランブル方式

(1) スクランブルは路車間の通信毎にシフトレジスタの初期値をセットする初期値セット型とする。

(2) シフトレジスタの初期値は秘話鍵によって定められるものとする。

(3) スクランブルには16段M系列のPNパターンを使用すること。

(a) 16段M系列とは、16段のシフトレジスタとフィードバックによって生成される符号系列のうち、その周期が最長になる系列である。

(b) PNパターンとは、「1」と「0」をランダムに組み合わせたパルス列である。

(c) 生成多項式は、以下の通りとする。

1+X+X3+X12+X16

3 CRC演算とスクランブルの順序と範囲

(1) 送信時の処理手順は以下とする。なお、受信時はこの逆順とする。

(a) CRCの算出を行い、MPDUの後に付加する。

(b) スクランブルの実行。

(c) 送信。

(2) CRCの演算の適用範囲は、UW2の次のビットからMPDUの最終ビットまでとする。

(3) スクランブルの適用範囲は、MAC制御フィールドの次のビットからCRCの最後のビットまでとする。

|

|

|

|

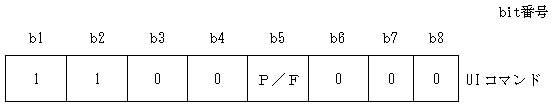

別添9 LLC副層のプロトコルデータ単位 1 LLC制御フィールドの形式

(1) 第1種動作のPDUコマンドのLLC制御フィールドは、図別9―1.1に示す内容とする。

図別9―1.1 第1種動作のコマンドの制御フィールドビット配置

(1) ダウンリンクにおける非番号制情報(UI)コマンドは、1つ以上の車載器のSAPに情報を転送すること。

2 P/Fビット使用手順

(1) UIコマンドPDUは、Pビットを「0」に設定して転送すること。

(2) Pビットが「1」のUIコマンドを受信した場合、LLCはそのPDUを破棄するか、又はそのPDUをPビットが「1」であったという識別フラグとともに応用層に渡すこと。

(3) UIコマンドPDUはレスポンスとして送信できないため、Fビットを用いないこと。

3 情報転送手順

(1) 情報転送は、Pビットを「0」に設定したUIコマンドPDUの送信で行うこと。

(2) Pビットを「1」に設定したUIコマンドPDUの送信、又はUIレスポンスPDUの送信は行わないこと。

(3) MAC制御フィールドのC/Rは、PDUにコマンドが含まれていることを識別するために用いること。

(4) UIコマンドPDUの受領は、論理データリンクの手順では確認しないものとする。

4 LPDUの大きさ

LPDUの大きさは、最小オクテット数を1とし、最大オクテット数をN10(最大数を示す論理データリンクパラメータ)とする。

5 無効なLPDU

次の条件のいずれかに合致するLPDUは無効とし、処理しない。

(1) 長さがオクテットの整数倍でないもの。

(2) 長さが0(制御フィールドがない)である。

(3) 有効なコマンド又はレスポンス制御フィールドを含まない。

|

|

|

|

別添10 LLC副層サービス 1 DL―UNITDATA要求

(1) DL―UNITDATA要求プリミティブは、第1種動作のためのサービス要求プリミティブとする。

(2) DL―UNITDATA要求プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

DL―UNITDATA要求 (link―address,data,response―request)

(a) link―addressパラメータは、プライベートリンクアドレスとすること。

(b) dataパラメータには、データリンクエンティティによって転送するLSDUを設定すること。

(c) response―requestは、MAC副層に直接渡すこととする。

1) response―requestが1の値をとる時、MAC副層は同時に渡されたdataをlink―addressで示される車載器に送信後、このlink―addressでアップリンク用のMDSを割当てること。

2) response―requestが2の値をとる時、MAC副層はこのlink―addressでアップリンク用のMDSを割当てること。この時、dataはMAC副層にて破棄すること。

3) response―requestが0の値をとる時、MAC副層は同時に渡されたdataをlink―addressで示される車載器に送信する動作のみを行うこと。

(3) DL―UNITDATA要求プリミティブは、第1種動作を使って1つ以上のLLC副層のSAPに対するLSDUの送信を要求するために、応用層からLLC副層に渡すこと。

2 DL―UNIDATA指示

(1) DL―UNITDATA指示プリミティブは、第1種動作のためのサービス指示プリミティブとする。

(2) DL―UNITDATA指示プリミティブは、次のパラメータをもつこと。

DL―UNITDATA指示(link―address,data)

(a) link―addressパラメータは、プライベートリンクアドレスとすること。

(b) dataパラメータには、データリンクエンティティによって転送するLSDUを設定すること。

(3) DL―UNITDATA指示プリミティブは、指定された相手局テンティティからのLSDUの到着を示すために、LLC副層から応用層に渡すこと。

|

|

|

|

別添11 T―KEのプリミティブ 1 ACTIONプリミティブ

(1) ACTIONプリミティブは、相手側アプリケーションに対して指示した動作を実行する場合に用いるプリミティブとする。

(2) 形式は、以下とする。なお、[ ]で囲まれたパラメータは省略可能とする。

ACTION.request([IID],LID,EID,Action Type,[Access Credentials],

[Action Parameter],Mode,Flow Control)

ACTION.indication([IID],LID,Action Type,[Access Credentials],

[Action Parameter],Mode,Flow Control)

ACTION.response([IID],LID,EID,Flow Control,

[Response Parameter],[Ret])

ACTION.confirm([IID],LID,[Response Parameter],[Ret])

2 EVENT―REPORTプリミティブ

(1) EVENT―REPORTプリミティブは、相手側アプリケーションに対してイベント報告を行う場合に用いるプリミティブとする。

(2) 形式は、以下とする。なお、[ ]で囲まれたパラメータは省略可能とする。

EVENT―REPORT.request([IID],LID,EID,Event Type,[Access Credentials],

[Event Parameter],Mode,Flow Control)

EVENT―REPORT.indication([IID],LID,Event Type,[Access Credentials],

[Event Parameter],Mode,Flow Control)

EVENT―REPORT.response([IID],LID,EID,Flow Control,[Ret])

EVENT―REPORT.confirm([IID],LID,[Ret])

|

|

|

|

別添12 応用層のパラメータ プリミティブで使用するパラメータは、以下とする。なお、特に記述がなければビット番号8(b8)をMSBとすること。また本パラメータは、T―KEに渡し符号化処理を行う前のデータ構成を示すものとすること。

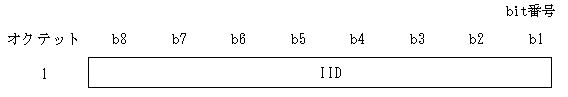

1 起動側要素の識別子(IID)

(1) IIDは、request又はresponseを発行する起動側要素の識別子を示すパラメータとすること。

(2) IIDは、路側無線装置と車載器のアプリケーションのEIDが異なる場合に使用すること。ただし、EIDと同じ場合は、EIDを使用しIIDは省略すること。

(3) IIDは、図別12―1.1に示す構成とする。

図別12―1.1 IIDの構成

(4) IIDの使用範囲は、0から127までとすること。

(5) IIDは、路側無線装置が要素を持つ場合に使用すること。

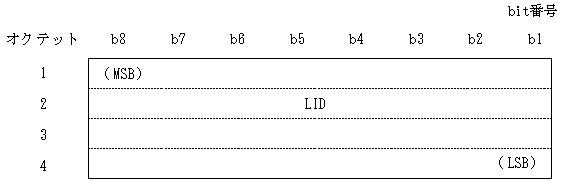

2 LID

(1) LIDは、車載器で選択されたLLC副層のSAPの識別子を示すパラメータとすること。

(2) 各オクテットのビット番号1(b1)は全て拡張子であり、ビット番号1(b1)の値が「0」の場合は次のオクテットが有効、「1」の場合は無効であることを示す。

(3) LIDは、図別12―2.1に示す構成とする。

図別12―2.1 LIDの構成

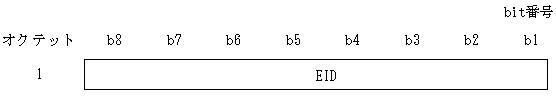

3 要素識別子(EID)

(1) EIDは、indication又はconfirmを受信する要素の識別子を示すパラメータとすること。

(2) EIDは、図別12―3.1に示す構成とする。

図別12―3.1 EIDの構成

(3) EID

(a) EIDは、AIDで識別されるアプリケーションを構成する要素の識別子とする。

(b) 要素とは、データ処理およびデータ通信に必要なリソースを抽象的に表現したものと定義する。

(c) EIDには要素を特定するための要素定義情報を組み合わせること。

(d) EIDと要素定義情報の組み合わせの内容は、初期接続手順によって路側無線装置と車載器の間で交換すること。

(e) アプリケーションが複数の要素(単一のAIDに対して複数のEID)を持つ場合には、EIDごとに要素定義情報を与えること。

(f) アプリケーションが単一の要素(単一のAIDに対して単一のEID)で構成される場合であって、構成要素が既知の場合についてのみ、要素定義情報を省略すること。

(g) 単一の要素で構成する路側無線装置のアプリケーションについては、EIDを省略すること。

(h) EIDは、7ビットのフィールド長とする。

(i) 路側無線装置内で重複のない付番を行うこと。

(j) EIDは、0とし、1、2、3は将来のための予約とする。

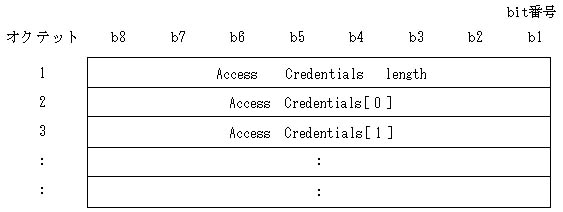

4 Access Credentials

(1) Access Credentialsは、アクセス条件を満たすために必要な情報を示すパラメータとすること。

(2) Access Credentialsは、図別12―4.1に示す構成とする。

図別12―4.1 Access Credentialsの構成

(3) lengthが0の場合は、省略を示す。

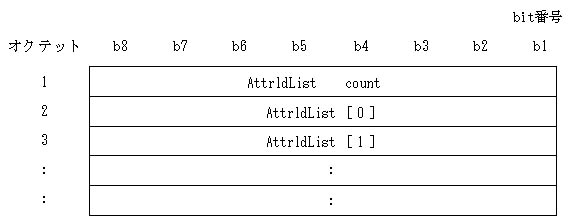

5 AttrIdList

(1) AttrIdListは、GET.indicationを受信する要素の属性を識別するリストを示すパラメータとすること。

(2) AttrIdListは、図別12―5.1に示す構成とする。

図別12―5.1 AttrldListの構成

(3) countが0の場合は、省略を示す。

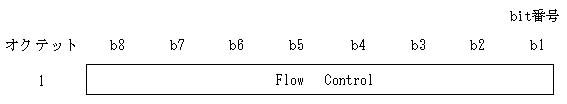

6 Flow Control

(1) Flow Controlは、LLC副層のプリミティブに対応し、通信サービスを示すパラメータとすること。

(2) Flow Controlは、図別12―6.1に示す構成とする。

図別12―6.1 Flow Controlの構成

(3) Flow Controlの値は、表別12―6.1に示す内容とする。

表別12―6.1 Flow Controlの内容

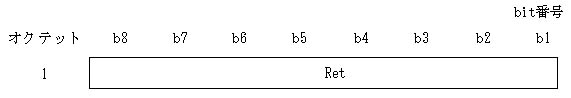

7 Ret

(1) Retは、service.indicationの場合の返答として要素によって出される特別なリターン・コードを示すパラメータとすること。

(2) Retは、図別12―7.1に示す構成とする。

図別12―7.1 Retの構成

(3) Retの値は、表別12―7.1に示す内容とする。

表別12―7.1 Retの内容

(注) 2の補数で示す。

(4) Retの省略は、正常と見なすものとする。

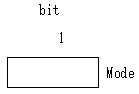

8 Mode

(1) Modeは、service.indicationに対してsevice.responseを応答させるかどうかを指定する論理値のパラメータとすること。

(2) Modeは、図別12―8.1に示す構成とする。

図別12―8.1 Modeの構成

(3) Modeの値は、表別12―8.1に示す内容とする。

表別12―8.1 Modeの内容

(4) Modeは、ASN.1におけるBOOLEAN型のパラメータとすること。

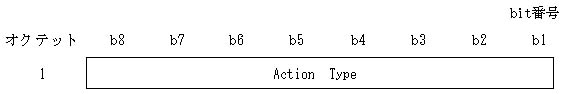

9 Action Type

(1) Action Typeは、ACTION.indicationを受信して呼び出される要素の操作を指定するパラメータとすること。

(2) Action Typeは、図別12―9.1に示す構成とする。

図別12―9.1 Action Typeの構成

10 Action Parameter

Action Parameterは、ACTION.indicationの中にあって操作を判別する情報を示すパラメータとすること。詳細は、別添18、19で示す。

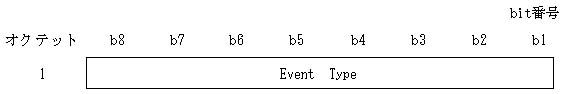

11 Event Type

(1) Event Typeは、EVENT―REPORT.indicationを受信する要素に対して配信すべきメッセージの識別を示すパラメータとすること。

(2) Event Typeは、図別12―11.1に示す構成とする。

図別12―11.1 Event Typeの構成

(3) EventTypeの値は、表別12―11.1に示す内容とする。

表別12―11.1 Event Typeの内容

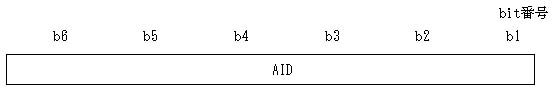

12 AID

(1) AIDは、アプリケーションのApplication Entity IDを示すパラメータとすること。

(2) AIDは、図別12―12.1に示す構成とする。

図別12―12.1 AIDの構成

(3) AIDの使用範囲は0から31までとすること。

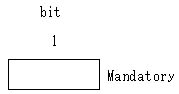

13 Mandatory

(1) Mandatoryは、アプリケーションの必須か必須ではないかを示す論理値を示すパラメータとすること。

(2) Mandatoryは、図別12―13.1に示す構成とする。

図別12―13.1 Mandatoryの構成

(3) Mandatoryの値は、表別12―13.1に示す内容とする。

表別12―13.1 Mandatoryの内容

(4) Mandatoryは、ASN.1におけるBOOLEAN型のパラメータとすること。

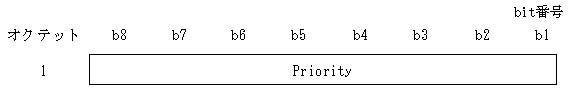

14 Priority

(1) Priorityは、アプリケーションの優先順位を示すパラメータとすること。

(2) 優先順位は、数値で表され、数値が低いほど優先度が高いことを示す。

(3) Priorityの構成を図別12―14.1に示す。

図別12―14.1 Priorityの構成

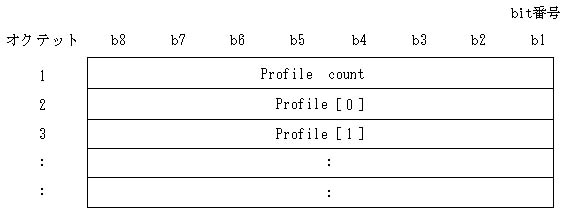

15 Profiles

(1) Profilesは、アプリケーションに関連する一連のプロファイルの並びを示すパラメータとすること。

(2) Profilesは、図別12―15.1に示す構成とする。

図別12―15.1 Profilesの構成

(3) countが0の場合は、省略を示す。

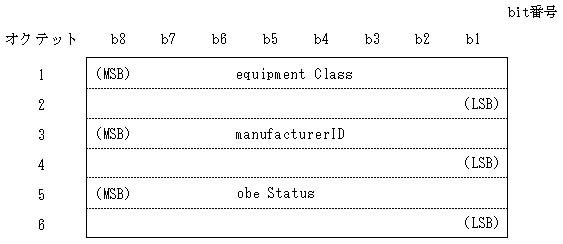

16 obeConfiguration

(1) obeConfigurationは、NotifyApplicationBeaconで通知されたLIDに関する車載器の構成と状態を示すパラメータとすること。

(2) obeConfigurationは、図別12―16.1に示す構成とする。

図別12―16.1 obeConfigurationの構成

(3) equipment Classは15ビット構成であり、第1オクテットのビット番号8(b8)は、「0」とする。

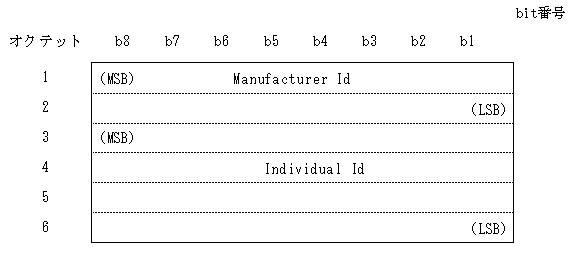

17 Beacon

(1) Beaconは、サービスを提供するビーコンの識別子を示すパラメータとすること。

(2) Beaconは、図別12―17.1に示す構成とする。

図別12―17.1 Beaconの構成

(3) Individual Idは、27ビット構成であり、第3オクテットのビット番号4から8(b4〜b8)は、「0」とする。

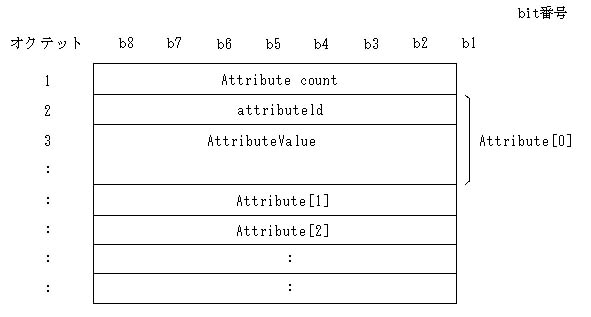

18 AttrList

(1) AttrListは、1つの要素の属性の並びで、SET.request、SET.indication、GET.response又はGET.confirmによって送信された属性のリストを示すパラメータとすること。

(2) AttrListは、図別12―18.1に示す構成とする。

図別12―18.1 AttrListの構成

(3) countが0の場合は、省略を示す。

|

|

|

|

別添13 I―KEのプリミティブ 1 RegisterApplicationBeaconプリミティブ

(1) RegisterApplicationBeaconプリミティブは、アプリケーションを応用層に登録する場合に用いるプリミティブとする。

(2) 形式は、以下とする。なお、[ ]で囲まれたパラメータは、省略可能とする。

RegisterApplicationBeacon(AID,Mandatory,Priority,[EID],[Profiles],[Parameter])

(3) RegisterApplicationBeaconプリミティブを使用してI-KEへ4種類以上のAIDを登録することは無効とする。

2 DeregisterApplicationプリミティブ

(1) DeregisterApplicationプリミティブは、応用層に対してアプリケーションの登録解除を行う場合に用いるプリミティブとする。

(2) 形式は、以下とする。なお、[ ]で囲まれたパラメータは、省略可能とする。

DeregisterApplication(AID,[EID])

(3) 一つのアプリケーションでのみ通信リンクが維持管理されている状態で、当該アプリケーションからDeregisterApplicationが発行された場合、その時点でリンクを開放すること。

3 NotifyApplicationBeaconプリミティブ

(1) NotifyApplicationBeaconプリミティブは、応用層がアプリケーションに対して通信可能になったことを通知する場合に用いるプリミティブとする。

(2) 形式は、以下とする。なお、[ ]で囲まれたパラメータは、省略可能とする。

NotifyApplicationBeacon(Priority,EID,LID,[Parameter],obe Configuration)

4 ReadyApplicationプリミティブ

(1) ReadyApplicationプリミティブは、アプリケーションが応用層に対して実行中のアプリケーションの終了を通知する場合に用いるプリミティブとする。

(2) 形式は、以下とする。

ReadyApplication(EID,LID)

(3) 一つのアプリケーションでのみ通信リンクが維持管理されている状態で、当該アプリケーションからReadyApplicationが発行された場合、その時点でリンクを開放すること。

|

|

|

|

別添14 車載器のLIDの処理 (1) 応用層は、リンクアドレスがある確率で重複することを考慮すること。

(2) リンクアドレスの重複検査及び処理を以下のように定める。

(a) 車載器からの接続要求を受領後、そのリンクアドレスの重複検査を行うこと。

(b) 重複が検出された場合には、直ちにそのリンクアドレスの車載器にEVE‐NT-REPORTrequest(リリース)を送信し、重複したリンクアドレスを持つ車載器との接続を開放すること。

|

|

|

|

別添15 応用層プロファイル4のASN.1モジュール DSRCData―PO DEFINITIONS::= BEGIN

IMPORTS

ContainerJ.y FROM ApplicationJ --this line shall be given for each

--application which defines data of type

--container, Jay shall be replaced by an

--unambiguous suffix

Container::=CHOICE{

integer [0] INTEGER,

bitstring [1] BIT STRING,

octetstring [2] OCTET STRING,

universalString [3] UniversalString,

beaconId [4] BeaconID,

t-apdu [5] T-APDUs,

dsrcApplicationEntityId [6] DSRCApplicationEntityID,

dsrc-Ase-Id [7] Dsrc-EID,

attrIdList [8] AttributeIdList,

attrList [9] AttributeList,

dummy1 [10..16] NULL, --NotUsed

dummy2 [17..127] NULL, --ReservedForFuture Use

contI.x [i] ContainerI.x --this line shall be given for each

--imported ContainerI.x,where I.x is replaced by

--the related suffix and i is the registered tag

--starting with 0.

--Gaps shall be filled with contI.x[i]BIT STRING

}

--at this place all ASN.l type definitions assigned in table l shall be inserted.--

END

DSRCtransferData-PO DEFINITIONS::= BEGIN

IMPORTS T-APDUs FROM DSRCData-PO

Message::= T-APDUs

END

tablel

(注) モジュールDSRCData-POについては、あるシステムがDSRCData-POを用いて符号化したデータは、別のシステムでも同じく関連するASN.1のデータ型が定義されている場合には、DSRCData-Pyを使用して復号化すること。

各データの詳細な定義は、以下とする。なお、fillビットは、「0」とする。

Action-Request::=SEQUENCE{

mode BOOLEAN,

eid Dsrc-EID,

actionType INTEGER(0..127....),

accessCredentials OCTET STRING OPTIONAL,

actionParameter Container OPTIONAL,

iid Dsrc-EID 0PTIONAL

}

Action-Response::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(1)),

eid Dsrc-EID,

iid Dsrc-EID OPTIONAL,

responseParameter Container 0PTIONAL,

ret ReturnStatus 0PTIONAL

}

ApplicationList::=SEQUENCE(0..127,...)OF

SEQUENCE{

aid DSRCApplicationEntityID,

eid Dsrc-EID OPTIONAL,

parameter Container OPTIONAL

}

AttributeIdList::=SEQUENCE(0..127,...)OF INTEGER(0..127,...)

AttributeList::=SEQUENCE(0..127,...)OF Attributes

Attributes::=SEQUENCE{

attributeld INTEGER(0..127,...),

attributeValue Container

}

BeaconID::=SEQUENCE{

manufacturerid INTEGER(0.. 65535).

individualid INTEGER(0..227-1)

}

Bst::=SEQUENCE{

beacon BeaconID,

time Time,

profile Profile,

mandApplications ApplicationList,

nonmandApplications ApplicationList 0PTIONAL,

profileList SEQUENCE(0..127,...)OF Profile

}

Dsrc-EID::=INTEGER(0..127,...)

DSRCApplicationEntityID::=INTEGER{

system (0),

reserved (1..13),

electronic-toll-collection (14),

reserved ForFuture ISO Use (15..31)

}(0..31,...)

Event-Report-Request::=SEQUENCE{

mode BOOLEAN,

eid Dsrc-EID,

eventType INTEGER(0..127,...),

accessCredentials CTET STRING OPTIONAL,

eventParameter Container OPTIONAL,

iid Dsrc-EID PTIONAL

}

Event-Report-Response::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(2)),

eid Dsrc-EID,

iid Dsrc-EID PTIONAL,

ret ReturnStatus OPTIONAL

}

Get-Request::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(1)),

eid Dsrc-EID,

accessCredentials OCTET STRING PTIONAL,

iid Dsrc-EID PTIONAL,

attrIdList AttributeIdList OPTIONAL,

}

Get-Response::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(1)),

eid Dsrc-EID,

iid Dsrc-EID OPTIONAL,

attributelist AttributeList OPTIONAL,

ret ReturnStatus OPTIONAL

}

Initialisation-Request::=BST

Initialisation-Response::=VST

NamedFile::=SEQUENCE{

name FileName,

file File

}

ObeConfiguration::=SEQUENCE{

equipmentClass INTEGER(0..32767),

manufacturerID INTEGER(0..65535),

obeStatus INTEGER(O..65535)OPTIONAL

}

Profile::=INTEGER(0..127,...)

ReturnStatus::=INTEGER{

noError (0),

accessDenied (1),

argumentError (2),

complexityLimitation (3),

processingFailure (4),

processing (5),

reservedForFutureUse (6..127)

}(0..127,...)

Set-Request::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(1)),

mode BOOLEAN,

eid Dsrc-ElD,

accessCredentials OCTET STRING OPTIONAL,

attrList AttributeList.

iid Dsrc-EID OPTIONAL

}

Set-Response::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(2)),

eid Dsrc-EID,

iid Dsrc-EID OPTIONAL,

ret ReturnStatus OPTIONAL

}

Time::=INTEGER(0..232-1)

T-APDUs::=CHOICE{

action.request [1] Action-Request,

action.response [2] Action-Response,

event-report.request [3] Event-Report-Request,

event-report.response [4] Event-Report-Response,

set.request [5] Set-Request,

set.response [6] Set-Response,

get.request [7] Get-Request,

get.response [8] Get-Response,

initialisation.request [9] Initialisation-Request,

initialisation.response [10] Initialisation-Response

}

VST::=SEQUENCE{

fill BIT STRING(SIZE(4)),

profile Profile,

applications ApplicationList,

obeConfiguration ObeConfiguration

}

|

|

|

|

別添16 初期接続手順(標準接続手順) (1) I―KEでプロファイルやプリミティブに関する情報(BST/VST)交換により路側無線装置と車載器との間の通信の初期接続を行うこと。

(2) NotifyApplicationBeaconプリミティブのパラメータには、BSTとVSTで一致した内容を設定すること。

(a) Priorityには、BST内の該当プリミティブの先頭からの位置を設定すること。

(b) VSTでEIDを受信した場合はそのEIDを設定すること。また、EIDがない場合は省略すること。

(c) LIDには、INITIALIZATION. confirmで受信した値を設定すること。

(d) Parameterには、VSTで受信したパラメータを設定すること。パラメータがない場合は省略すること。

(e) obeConfigurationには、VSTで受信したobeConfigurationを設定すること。

(3) 初期接続時にI―KEとT―KE間で使用し、BST/VSTを初期設定する初期設定プリミティブは以下とする。なお、[ ]に囲まれたパラメータは省略可能を示す。

INITIALIZATION. request([LID], Initialization Parameter)

INITIALIZATION. indication([LID], Initialization Parameter)

INITIALIZATION. response(LID, Initialization Parameter)

INITIALIZATION. confirm(LID, Initialization Parameter)

(4) Initialization Parameterは初期設定に必要な情報でありrequest/indication時はBST、response/confirm時はVSTを設定する。

(5) NotifyApplicationBeaconプリミティブは応用層に登録された単位で発行するものとする。

|

|

|

|

別添17 通信終了 (1) 手順

アプリケーションからReadyApplicationを受信し、リンク上のすべてのアプリケーションが終了すると相手側に対してEVENT-REPORT.request(リリース)を送信して通信終了を通知する。

(2) リリースタイマ

車載器においてすべてのアプリケーションが正常終了した場合にリリースタイマ(t10)を設定し、タイマ動作中は新たに路側無線装置とは通信しないようにする。

ただし、アプリケーションの1つでも異常終了した場合は、すぐに同じアプリケーションを実行できるようにリリースタイマは設定しない。

|

|

|

|

別添18 アクションタイプ8(TRANSFER-CHANNEL)のパラメータ TRANSFER-CHANNELは、車載器に対するデータアクセスコマンドの車載器の専用チャネルを使用してデータの読み出し、書き込みを行うものであり、パラメータの構成を表別18.1及び表別18.2に示す

表別18.1 TRANSFER-CHANNEL. request

表別18.2 TRANSFER-CHANNEL. response

|

|

|

|

別添19 ACTIONプリミティブのActionParameter及びResponseParameter 1 ACTIONプリミティブのActionParameter及びResponseParameterの型は、Containerとし、その構成を表別19―1.1に示す。

なお、OCTET STRINGはASN.1のPER(Packed Encoding Rules)に基づきlength部とContents部に符号化する。apduのlengthは、512オクテット以下とする。

表別19―1.1

2 ChannelIdの定義を以下に示す。

3 apduに納めるRSECommandの定義を以下に示す。

(RSECommandは、OCTET STRINGのContents部に入れる。)

4 SubCommandの定義を以下に示す。

|

|

|

|

別添20 サブコマンドの機能 1 DGET

DGETは、指定した車載器の複数のアトリビュートよりデータを読み出すサブコマンドである。指定したアトリビュートが複数のインスタンスを持っている場合、最新のインスタンスを読み出す。

(1) DGETのrequestを以下のように定義する。

(2) DGETのresponseを以下のように定義する。

(注1) dataListにはDGETのrequestで要求したアトリビュートの内容を指定した順番に格納する。

(注2) アトリビュートのlengthが0の場合は、lengthのみ格納する。

2 DSET

DSETは、指定した複数の車載器アトリビュートに指定データを記録するサブコマンドである。複数のインスタンスを持つアトリビュートでは最新のインスタンス(インスタンス番号0のインスタンス)に記録し、以前のインスタンスを一つずつ大きなインスタンス番号に移す。そのアトリビュートで最後のインスタンス番号にインスタンスが存在した場合、そのインスタンスの内容は削除する。また、指定によりデータの記録前に全インスタンスの内容を削除できることとする。

(1) DSETのrequestを以下のように定義する。

(注1) deleteがtrueの場合、データ記録前に指定する複数のアトリビュートのすべてのインスタンスを削除するものとする。

(注2) attributeIdListは、記録するアトリビュートを複数指定できるものとする。

(注3) dataListは、記録するデータを指定する。データ数がアトリビュート数に対し不足する場合、最後のデータを残りのアトリビュートに複数記録するものとする。

(2) DSETのresponseを以下のように定義する。

3 END

ENDは、車載器アプリケーションに通信処理の終了を通知するためのサブコマンドである。

(1) ENDのrequestを以下のように定義する。

(注1) abendは、以下のように設定するものとする。

FALSE:正常終了を指定する場合

TRUE:異常終了を指定する場合

通常はFALSEを設定するものとする。

(注2) retryは、以下のように設定するものとする。

FALSE:アプリケーション処理の再試行を行う必要のない場合

TRUE:即時にアプリケーション処理の再試行を行う場合

ただし、retryは、abendがTRUEのときのみ意味を持つ。

(2) ENDのresponseを以下のように定義する。

4 retパラメータ

responseのretパラメータは、以下のとおりとする。

(1) 正常の値は、0とする。

(2) 異常の値は、1又は128〜255のいずれかとする。

|

|

|

|

別添21 BST及びVST 1 BSTの内容

AIDは、14とする。

2 VSTの内容

(1) AIDは、14とする。

(2) VSTに格納するパラメータは、RegisterApplicationVehicleプリミティブのパラメータとして応用層に渡すものとする。

(3) RegisterApplicationVehicleプリミティブのparameter(OBUApplicationP‐arameter)は、ContainerのCHOICEタイプのOCTET STRINGのものとし、EFC―Co‐ntextMarkを含むものとする。加えてETCの追加情報を備えた構成としてもよいものとする。その構成を以下に示す。

(注1) EFC―ContextMarkは、apdu内のeidと関連付けられていること。

(注2) EFC―ContextMark及びotherparameterの内容については、別途セキュリティにおいて定めることとする。

(注3) 有効なEFC―ContextMarkを持たないETCアプリケーションでは、アプリケーションパラメータを省略すること。

|

|

|

|

参考資料―1 用語の解説(5.路側無線装置、6.プロトコル、7.ETC アプリケーションインタフェース)

[ア]

(1) アクチベーションスロット(ACTS):車載器が路側無線装置にリンクアドレスを登録するための通信スロットであり、複数のアクチベーションチャネル(ACTC)で構成される。

(2) アックチャネル(ACKC):データの受信の成否を相手に通知するための信号をいう。

(3) アトリビュート:1つまたは1組のデータエレメントによって形成する情報の集合体をいう。アトリビュートはトランザクションを実行するための処理によって管理される。

(4) アプリケーションサービスデータ単位(ASDU):アプリケーションサービス要素のサービスプリミティブ(SP)起動に関連づけされたデータ単位をいう。

(5) アップリンク:車載器から路側無線装置へ情報を物理層を介して送信するための伝送チャネルをいう。

(6) 一斉同報リンクアドレス(Broadcast Link Address):放送型の一斉同報アドレスとして使用するために、あらかじめ決められたサービスアクセス点(SAP)アドレスをいう。

(7) インスタンス(Instance):応用層の要素クラス定義に従って要素が生成されるプロセス段階におけるデータの集合体をいう。

(8) ウィンドウ:分割したデータのサイズ情報を含んだビット列をいう。

(9) エレメント:狭域通信(DSRC)に関してアトリビュートごとにアプリケーション情報を格納するディレクトリをいう。

(10) 応用層:個別アプリケーションのサービスに共通して必要な、通信に関する処理を実現するための最上位のプロトコルをいい、アプリケーション層ともいう。

(11) 応用層のプロトコルデータ単位(APDU):同一グループ内アプリケーションサービス要素間で交換されるデータ単位をいい、PDU 、制御情報、ASDUで構成される。

(12) オクテット(Octet):8個の隣接の2進のビットからなる要素をいう。

[カ]

(13) 開放型システム間相互接続の基本参照モデル:プロトコルを7階層からなる層構造とすることで通信処理を実現しようとするもので、ISO でネットワークアーキテクチャの規格として作られたモデルをいう。

(14) ガードタイム:時分割データ伝送のデータフレームにおいて、各バーストを分離する空の時間帯をいう。

(15) 管理情報ベース(MIB:Management Information Base):開放型システム間相互接続における管理情報の概念的なスペースをいう。

(16) 狭域通信(DSRC):数十m以内の範囲における、限られた通信領域内で行われる通信をいう。

[サ]

(17) サービス:隣接層に対して提供する機能をいう。

(18) サービスアクセス点(SAP):LLC 副層と応用層との間での情報の受け渡しをするポイントのことをいう。

(19) 車載器(OBU):ダウンリンクで路側無線装置からの情報を受信し、アップリンクで情報を送信する通信機器をいう。

(20) 車両サービステーブル(VST):BST に存在して車載器に登録されている全アプリケーションの識別子と、以降の通信に必要なプロファイル等を含むデータ単位をいい、車載器内の応用層のI-KEがBST の受信に対して応答する際に使用する。

(21) 初期化カーネル(I-KE):応用層の機能エンティティの1つであり、役割は通信を開始するための初期接続(設定)を実行することである。

(22) 初期接続:路側無線装置と車載器を通信可能にするに際し、車載器リンクアドレスを路側無線装置の通信リンクに登録するための処理をいう。

(23) スクランブル:デジタル信号のデータパターンをランダム符号系列に変換することをいう。

(24) スプリットフェーズ符号:パルス符号変調通信に使用される符号形式の一種であり、1個の符号に対応する時間を前半と後半に分けてそのレベルを見た時、0の時は前半が低レベル、後半が高レベル、1の時は逆となるものをいう。

(25) スロッテドアロハ方式:各車載器の信号が衝突しないように、車載器間の信号の同期をとり、路側無線装置からの制御情報により通信管理を行う方式をいう。

[タ]

(26) 第一種動作:データリンク接続を設定しないで、LLC 間でPDU を交換する動作をいう。第一種動作の手順では、これらのPDU はLLC 副層間において正しく受信したことの確認応答を返送せず、フロー制御も行わない。

(27) ダウンリンク:路側無線装置から車載器へ物理層を介して情報を送信するための伝送チャネルをいう。

(28) 通信システムプロファイル:路側無線装置や車載器の通信機能を識別する情報である。

(29) 通信モード:通信方式のことであり、通信モードとしては全二重通信方式と半二重通信方式の2通りのいずれかが設定される。

(30) データリンク(Data Link):情報交換のために設定された2以上の通信装置間における相互接続通信動作チャネルをいう。

(31) データリンク層:物理層の上部に位置し、MAC 副層、LLC 副層から構成される。伝送路のエラー検出、回復を行い、ネットワーク上の通信を確立させる役目をする。

(32) データレコード:アトリビュートIDに含まれている情報の名称

(33) 転送カーネル(T-KE):応用層の同一グループの機能エンティティの一つであり、同一グループ内のアプリケーションサービス要素間で、APDUの送受信処理を実行する。その機能は、転送構文へ符号あるいは復号化、及び分割あるいは連結である。

[ハ]

(34) バースト送信過渡応答時間:デジタル信号により変調されたバースト波のオンあるいはオフに際し、キャリアオフ時の電力から過渡応答終了時点まで、あるいは過渡応答開始時点からキャリアオフ時の電力に至るまでの時間をいう。

(35) ビーコンサービステーブル(BST):路側無線装置の応用層のI-KEにて収集された通信に必要なアプリケーション識別子及び初期データ、プロトコル層パラメータ等を含むデータ単位をいう。BSTは路側無線装置から発信される。

(36) ビット誤り率:2進値データが、通信回線やメモリー上で誤ったデータに変わる確率をいう。

(37) 複信方式:相対する方向で送受信が同時に行なわれる通信方式をいう。

(38) 物理層:伝送媒体での信号伝送を行う概念的な階層をいい、通信に関する処理を実現するための最下位のプロトコルをいう。

(39) プライベートリンクアドレス(Private Link Address):車載器と路側無線装置間で1対1で通信を行うためのアドレスであり、車載器により作成される。

(40) プリアンブル(PR):各チャネルに先立って送信側から送出される特定のビット列であり、受信側に対してチャネルの始まりを知らせる。

(41) プリミティブ:各層間でサービスを行う際の送受信のための処理単位をいう。

(42) フレームコントロールメッセージスロット(FCMS):車載器が路側無線装置と通信するための通信プロファイル、データスロット等のフレーム制御情報フィールドを含むスロットをいう。

(43) フロー制御:通信を行う場合に、受信器におけるデータのあふれによる欠落が生じないようにネットワーク上のデータの流れ(フロー)を制御することをいう。

(44) プロトコルデータ単位(PDU):同じ層の間で交換されるデータ単位をいう。

(45) プロファイル(Profile):種々の通信や応用層のアプリケーションプロセスで転送能力や設定に関する情報をいう。

(46) 変調指数:周波数変調及び位相変調において、変調の程度を表す係数をいう。

(47) 偏波:自由空間内に放射される電磁波の振動面がアンテナ上の電流、電圧分布によって規定されるものをいう。

[マ]

(48) メッセージデータスロット(MDS):通信フレーム内のデータ送受信に使用する通信スロットをいう。

(49) メッセージデータチャネル(MDC):MDS の内のデータが格納されているチャネルをいう。

[ヤ]

(50) ユニークワード(UW1、UW2):TDMAフレーム同期のために使用する信号(ビット率)をいう。

[ラ]

(51) リンクアドレス(Link Address):プロトコルデータユニット(PDU)を受信するために設定されたサービスアクセス点(SAP)又はPDUを送信するSAPを識別する論理リンクプロトコルデータ単位(LPDU)の初期のサービスアクセス点アドレスをいう。

(52) 路側無線装置(RSU):ダウンリンクで車載器に情報を送信し、アップリンクで情報を受信する通信機器をいう。路側に固定されて使用する。

[ワ]

(53) ワイヤレスコールナンバースロット(WCNS):車載器の識別符号用スロットであり、路側無線装置より割付があった場合に、車載器のワイヤレスコールナンバーを送信する。

[A]

(1) ACKC → アックチャンネル

(2) ACTS → アクチベーションスロット

(3) APDU → 応用層のプロトコルデータ単位

(4) ASDU → アプリケーションサービスデータ単位

(5) ASK(Amplitude Shift Keying)変調方式:振幅を信号波により変化させることをいう。

[B]

(6) BST → ビーコンサービステーブル

[F]

(7) FCMS → フレームコントロールメッセージスロット

[I]

(8) ISM帯域:産業・科学・医療用に割り当てられている周波数帯域をいう。

(9) I-KE → 初期化カーネル

[L]

(10) LLC制御フィールド:LLC副層が適切な制御を行うための情報を書込んだフィールドをいう。

(11) LLC副層:データリンク層に属する副層をいう。1つ以上の論理リンクの論理リンク制御機能をサポートする局の一部である。LLCは伝送のためのコマンドPDUとレスポンスPDUを生成し、受信したコマンドPDUとレスポンスPDUを解釈する。

(12) LLCプロトコルデータ単位(LPDU):データリンク層のLLC副層間で交換するデータ単位をいう。

(13) LPDU → LLCプロトコルデータ単位

[M]

(14) MACサービスデータ単位(MSDU):データリンク層のLLC副層との間で、MAC副層が交換するデータ単位をいう。

(15) MAC制御フィールド:MAC副層が適切な制御を行うための情報を書込んだフィールドをいう。

(16) MAC副層:データリンク層の一部でLLC副層の下位にある副層であり、LLC副層と伝送媒体間のデータ送受信動作の論理的な制御を行う。主な機能は、データフォーマットのフレーム制御や、下位層である物理層の伝送チャネルの制御等である。

(17) MACプロトコルデータ単位(MPDU):データリンク層のMAC 副層間で交換するデータ単位をいう。

(18) MDC → メッセージデータチャネル

(19) MDS → メッセージデータスロット

(20) MIB → 管理情報ベース

(21) MPDU → MACプロトコルデータ単位

(22) MSDU → MACサービスデータ単位

[P]

(23) PDU → プロトコルデータ単位

(24) PR → プリアンブル

(25) Profile → プロファイル

[S]

(26) SAP → サービスアクセス点

[T]

(27) TDMAフレーム:複数の車載器と、同一の周波数で時間的に信号が重ならないように分割して、割り当てられた時間幅内で信号を断続的に送出するフレームをいう。

(28) T-KE → 転送カーネル

[U]

(29) UW1、UW2 → ユニークワード

[V]

(30) VST → 車両サービステーブル

[W]

(31) WCNS → ワイヤレスコールナンバースロット

|

|

|

|

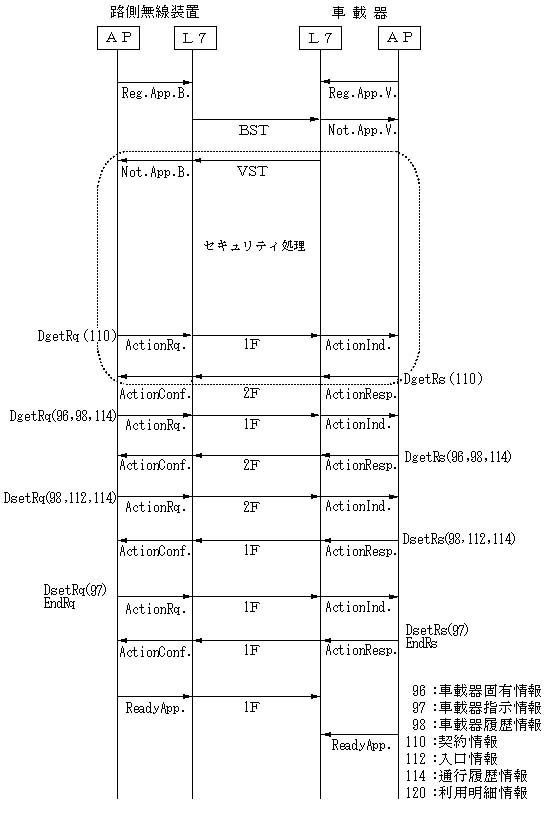

参考資料―2 標準的な通信トランザクションの例(入口発券方式入口処理の場合)

(注)1つの空中線系(アンテナ)で処理する場合

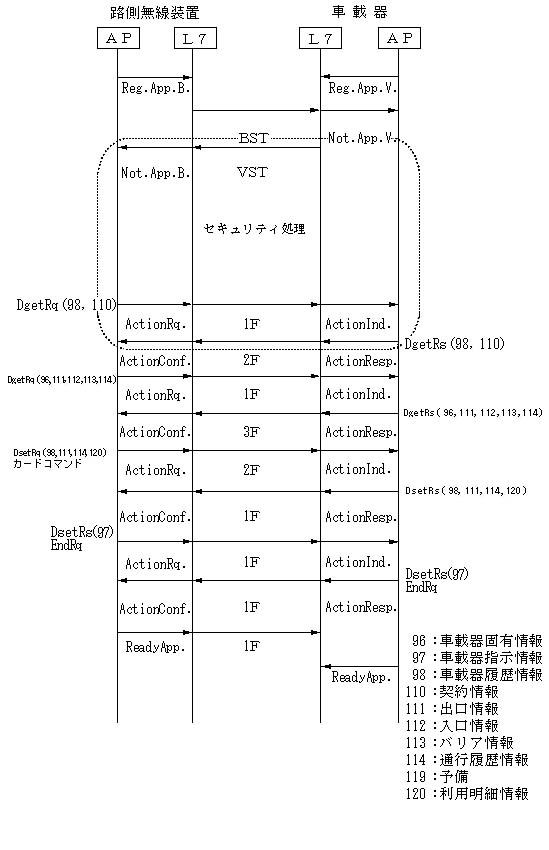

標準的な通信トランザクションの例(入口発券方式出口処理の場合)

(注)1つの空中線系(アンテナ)で処理する場合

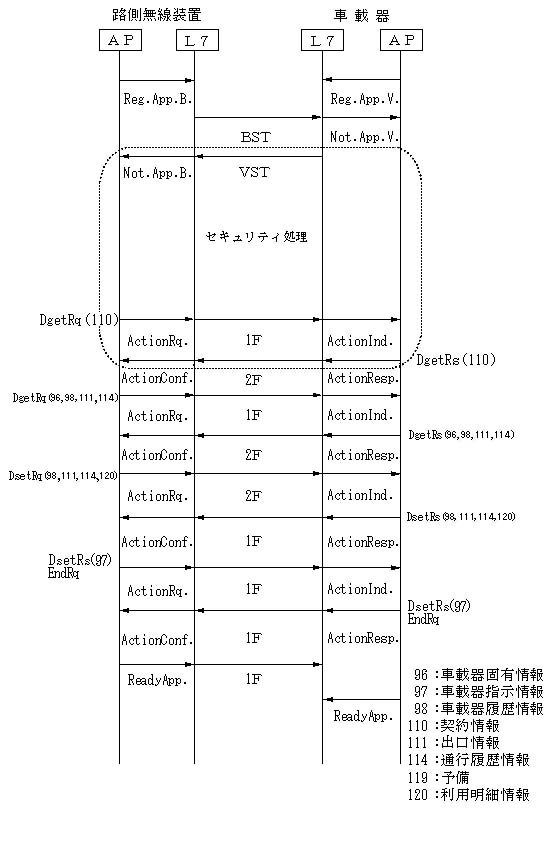

標準的な通信トランザクションの例(単純徴収方式の場合)

(注)1つの空中線系(アンテナ)で処理する場合

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |