1 定期調査報告による審査

建築基準法第一二条第一項の規定による特殊建築物の定期調査報告を受理したとき、次の事項を重点事項の一つとして審査し、必要に応じて適切な措置を講ずること。

(1) 貼石、タイル、モルタル等仕上材の剥落、落下の危険の有無

(2) 広告塔、吊り看板等屋外に取り付けられたものの緊結方法の適否及び各構成材のゆるみの有無

(3) その他

2 建築監視員等による一斉点検

人の通行が特に多い道路等に面する外装材等は、その剥落、落下により重大な事故となるおそれが大きいので、外装材等の構造上の安全性に関し、直接、建築監視員等による一斉点検を実施する等事故を未然に防止するため必要な措置を講ずること。

3 広報活動による点検の推進

外装材等の構造上の安全性を点検すべき建築物は、相当数に達するので前記1及び2による措置ですべてを包含することは困難である。そのため外装材等の構造上の安全性について点検を行う必要性・点検方法等を周知させ、点検を推進するため各特定行政庁の広報誌を活用する等必要な措置を講ずること。

なお、点検方法については、別添資料を参考とされたい。

資料 「建築物調査業務基準指導書」((財) 日本建築防災協会発行)より抜すい

I 外壁

貼石、タイル等仕上材のはく落、落下等に関する調査

1 調査をする部分

建築物の外装材がはくり落下した場合の被害を想定すると、人が常時いると推定される場所、すなわち、道路に面している場所、又は、庭に面した場所などが危険な場所であり、このような場所を重点に調査する必要がある。

2 調査の方法

(1) 問診

建築主又はその建物の管理者に過去において次のような事例がなかったかを聴取する。

1) 現在に至るまで建築物の外装材(タイル、貼石、モルタル等)その他がはく落したことがあるか。はく落、落下したことがあれば、その場所及びその時の状況を詳しく聴取する。

2) 外壁に腐食した鉄筋等が露出している個所はないか。その個所があればその場所を詳しく聴取する。

3) 強風時、暴風時に窓ガラス等が割れ、又は、ひび割れがあったことはないか、あればその時の風の強さなどを聴取又は調査する。

(2) 現場調査

全体として目視調査を行うが、問診した結果、過去において外装材のはく落した場所の近辺は特に入念に調査し、ふくらみ、浮上り等が無いかを確かめる。また、調査した結果特に危険と思われる場所は、下に人が近づけない措置を講じた後、窓等からハンマー等によって、打音診断等を行うとよい。

また、ガラス等が風により割れ落ちたことがある場合は、ガラス厚等を確かめておく必要がある。

3 調査した結果の処置

(1) 調査した結果、外装材等のふくらみ、浮上り等が発見され、その場所が道路に面している場合は、道路管理者、所轄警察署等に通報し、その近くに人が近づかない様な措置を講じてもらうとともに、はく落、落下しやすい部分に応急処置を講じ、同時にすみやかにその部分をはつり落すように、また、その他の場所についても、人が近づかないような措置を講じるように、建築物の所有者、管理者に勧告する。

(2) 調査した結果、外装材のふくらみ、浮上りが、鉄筋の腐食膨張に起因しているものであれば、建築物の主要構造部のコンクリートの中性化にも関連し、建築物の耐用年数が近づいている恐れもあるので、全面的に構造の精密診断を行なう必要がある。

4 はく落、落下の原因

(1) 接着剤等の凍結

寒冷期に、外部等のモルタル塗施工を行う場合は、平均気温が五℃以下になる時には、モルタルが軟化する前に水分が凍結し、所定の強度が得られない恐れがある。

このような場合は、通常施工の中止又は保温等凍結を防ぐ処理が講じられているが、不幸にしてモルタルなどが凍結した場合は、はく落、落下の原因となる。

また、基材である駆体コンクリートの打設等に保温養生等の欠陥によりコンクリートが凍結した場合も、基材と外装材のはくりの原因となる。

(2) 基材の清掃及び目流し等

基材がコンクリートの場合には、コンクリート打設等に型枠にはくり剤を塗布するが、これがコンクリートの表面に附着し、接着効果を妨げる場合が多い。これをそのままにしてモルタル塗その他の施工を行なうと、外装材のはくり落下の原因となる。

通常、これらの欠かんを補う意味で、壁面清掃したり、目荒しや高分子樹脂の接着材等の併用を行なっている。

(3) コンクリートの中性化

鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物が建築されて、年月を経るに従って、空気中或いは雨水中の酸とコンクリートのアルカリが中和して、コンクリートの中性化が進み、内部の鉄筋、鉄骨の腐食が始まる。このため、鉄材が膨張しコンクリートに亀裂が起って外装材及び基材のコンクリート等がはく落する。

(4) 木造下地の腐食

外装材の下地材が木材(ラス材、木摺等)の場合、下地材の腐れ、乾燥不十分などの原因により、ラス、下地材が浮上り、モルタルなどの外装材がはくりする原因となる。

(5) 浮上り、ふくらみの進行

前述のいくつかの原因で基材と外装材のはくりが起きると、それらの部分は気温の変化、雨水等の浸透ではくりが進行する。特に冬期は、浸透水の凍結ではくりがき急激に助長されるので注意する必要がある。

II 広告塔、吊り看板等

支持部の緊結に関する調査

1 支持部の緊結

次のような場合に支持部に曲げ力、引張力、剪断力が作用し、落下の可能性が生ずる。

(1) 設計荷重と実際の荷重が相違した場合

(2) 設計、施工の不良による強度の不足又は位置が不良の場合

(3) 支持地盤の不良又は支持構造体との結合不良の場合

(4) 地震、強風等による異状荷重が生じた場合

(5) 支持方法の不良の場合(不完全なドライビットや、不完全なホールインアンカー等)

(6) 支持金物(アンカーボルト等)にゆるみがある場合

(7) 支持金物が腐食した場合

(8) 部材等に摩耗が生じている場合

(9) 熔接部に亀裂、腐食を生じている場合

特に重要なのは、基礎(支持部)との緊結である。

基礎についても前記を参考として調査する。

2 調査の基本

(1) 支持部に変形が生じていないか。

回りの基礎と比べて浮いたり、沈んだりしている傾向が見られないか注意する。

(2) 所定の位置から動いていないか。

回りの構造体より上ったあとが見られないか。

また、当初から基礎に入っていなければならない鉄筋類の存否を確かめる。

(3) 所定の支持金物でとめているか。

ホールインアンカー、ドライビット又はアンカーボルトなどが正しく使用されているか、また、仕上げのモルタルなどの部分だけに支持されていないか注意する。

(4) 支持部、柱に異状な変形が生じていないか。

(5) 支持方法が明確になっているか。

(6) 支持部のボルト、ナット等にゆるみが生じていないか。

{ボルトの頭が出ているか}二重ナットになっているか

(7) 支持部のボルト、ナット等に腐食が生じていないか。

ボルト、ナット等の材料は錆にくいものが使用されているか、また防錆塗料などが塗られているかを調べる。

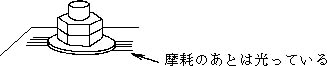

(8) 摩耗の跡が見られないか、また、横上りした跡がないか。

ワッシャーやベース部分に擦れて光っている個所(摩耗したあと)はないか、また、動いた跡が見られないかを調べる。

(9) 熔接部に亀裂、腐食が生じていないか。

熔接形状と異なった線や錆が生じていないかを注意する。

(10) アンカー周囲に水が浸透した跡が見られないか。

(11) アンカー周囲の躯体や仕上げに、クラックや浮き上りが生じていないか。

アンカーの腐食により躯体や仕上げを押し出していないか調べる。

(12) アンカー周囲に防水処理が行われているか、また、水切の措置が講じてあるか。

アンカーにキャップをかけてあるか、また、必要な防錆処理がされているかを調べる。

各構成部材のゆるみ等に関する調査

1 次のような場合に飛散落下の事故が起る可能性がある。

(1) 繰返し外力による部材のゆるみ、摩耗をした場合

(2) 設計荷重と実際の荷重に部分的な相違が生じた場合

(3) 設計、施工の不良箇所、又は留め位置の不良の場合

(4) 強風等で部材に異状変形を生じ、そのまま放置した場合

(5) 腐食、老化により部材の強度が低下している場合

(6) 熔接部に亀裂、腐食がある場合

2 調査の基本

(1) ボルト、ビスなどにゆるみ、摩耗が生じていないか。

ボルト、ビスなどのゆるみでガタガタと音がする部分はないか。また、摩耗によって光って見える箇所がないか。

(2) 変形が生じていないか。

曲がりや凹みや曲がりが生じている部分がないか。

(3) 空ボルトや空ビスがないか。

所定の位置で固定していないため、部材などに穴だけ明けてあったり、ボルト、ビスが正規に留ってなく、ただついているだけの所はないか。

(4) 一部に大きな変形が生じていないか。凹みや曲がりが生じている部分がないか。

(5) ボルト、ビスその他に錆が生じていないか。

ボルト、ビスなどが錆ていないか。ボルト、ビスその他留め金物は、錆にくい材料(防錆措置を含む。)が使用されているか。

(6) 熔接箇所に線状の亀裂や腐食の跡が生じていないか。

(7) 有害な穿孔、切断等の加工ミスがないか。

3 参考事項

現実には広告塔などの支持部は隠ぺいされていることもあり、また一般に高所に設置されていて、接視不能の場合も当然考えられる。かかる場合には望遠鏡による望遠或いは目視可能な範囲の調査の結果から類推判定をすることもやむを得ない。

調査の方法についての安全性も当然留意すべき事項である。