I 昭和二七年建設省告示第一〇七四号の一部改正について(水平震度の数値を減らす基準)

地震の発生に関する近年の研究成果に基づき、次の地域について水平震度の数値に乗ずる数値を改めることとした。なお( )内の数値は、建築物の高さが一六メートル以下の部分に作用する水平震度の数値である。

|

地域

|

水平震度の数値に乗ずる数値

|

|

|

|

旧

|

新

|

|

北海道南東部(根室市、釧路市等)

青森県東部(八戸市等)

岩手県

宮城県

福島県東部(福島市、いわき市等)

茨城県

栃木県

群馬県

富山県西部(富山市等)

石川県のほぼ全域

福井県

鳥取県東部(鳥取市等)

徳島県東部(徳島市等)

香川県東部

|

〇・九

(〇・一八)

|

一・〇

(〇・二〇)

|

|

北海道東部(網走市、北見市等)

大分県南部(大分市等)

熊本県東部(熊本市等)

宮崎県

|

〇・八

(〇・一六)

|

〇・九

(〇・一八)

|

|

鹿児島県の南西諸島

|

〇・八

(〇・一六)

|

一・〇

(〇・二〇)

|

|

沖縄県

|

(注)

(〇・一〇)

|

〇・七

(〇・一四)

|

(注) 沖縄県にあっては、これまで水平震度の数値を建築物の高さが一六メートル以下の部分については〇・一まで、地盤が著しく軟弱な区域における木造の建築物については〇・二まで、屋上から突出する水槽等については〇・二まで、それぞれ減らすことができることとなっていたものである。

II 昭和四六年建設省告示第一〇九号の一部改正について(屋外に面する帳壁の基準)

1 近時の地震による被害状況にかんがみ、地階を除く階数が三以上である建築物の屋外に面する帳壁の基準として新たに次のようなものを設けた。

イ 帳壁とその支持構造部分は、構造耐力上主要な部分に取り付けること。

ロ プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は、原則として、その上部又は下部の支持構造部分において可動すること。

ハ 鉄網モルタル塗の帳壁に使用するラスシート等は、JISにそれぞれ適合することとし、かつ、間柱又は胴縁等の下地材に緊結すること。

ニ 帳壁に設ける窓にガラス入りのはめごろし戸を設ける場合には、原則として、使用するシーリング材は硬化性のものとしないこと。

2 高さが三一メートルを超える建築物の屋外に面する帳壁には、一の規定のほか、従来の規定に相当する改正告示第三第二項の規定が適用されるが、ガラス強度に関する近年の研究結果に基づきこのうちガラスの見付面積の規定の中のガラスの分類及びその種類に応じて定める数値を次のように改めた。

イ 磨板ガラス(数値〇・八)をみがき板ガラス(数値〇・八)及びフロート板ガラス(厚さ六ミリメートル以下のものにあっては数値一・〇、厚さ六ミリメートルを超えるものにあっては数値〇・八)とした。

ロ 網入ガラス(数値〇・七)及び平行繰入りガラス(数値〇・七)を網入みがき板ガラス(数値〇・七)及び網入型板ガラス(数値〇・五)とした。

3 現在、(財)日本建築センターにおいて関係団体の協力を得て改正の趣旨とその内容について設計者及び施工者の理解を深めるための帳壁に関する施工マニュアルを作成中であり、改正告示の施行日までに完成する予定であるので、関係者に対する指導に当たっては、これを活用することとされたい。

III 昭和四六年建設省告示第一一一号の一部改正について(基礎ぐいの許容支持力等を定める方法)

1 地盤及び基礎に関する近年の研究成果に基づき、基礎ぐいの許容支持力等を定める方法を次のように改めた。

(1) 地盤の許容応力度を定める方法について(第二関係)

平板載荷試験に基づく(2)項の地盤の許容応力度の算定式のうち地盤の種類に応じて定められる基礎荷重面下の係数(N′)の値を改めた。

(2) くいの許容支持力を定める方法について(第三関係)

イ 支持ぐいの許容支持力の算定式のうち、基礎ぐいの先端の地盤の許容応力度の算定式を打込みぐい等について定めた。なお、その他の基礎ぐいについては当該基礎ぐいの施工方法に応じて、くい載荷試験の結果に基づき建設大臣が許容応力度の数値を認めることとした。

ロ 支持ぐいの許容支持力の算定に当たっては、くいの周辺に作用する摩擦力(RF)を算入できることとした。

ハ くいが地盤沈下を生ずる恐れのある地盤又は地震時に液状化する恐れのある地盤に接している場合には、その接している部分については、支持力としての摩擦力は算入できないこととした。

ニ くいの周辺に作用する摩擦力(RF)の算定式を地盤に応じたきめの細かいものとした。

2 告示の運用方針

改正部分に関する運用は、次の(1)から(7)に掲げるところによることとされたい。

(1) 地盤沈下を生ずるおそれのある地盤に接して設けられる基礎ぐいの取扱いについて

軟弱な粘性土地盤及び軟弱な粘性土地盤の上部にある砂質土地盤は、地盤沈下を生ずるおそれがあり、基礎ぐいの許容支持力の算定式において支持力としての摩擦力は算入しないこととしているが、これらの地盤においては質の摩擦力が基礎ぐいに作用するおそれがあるため、これらの地盤に接して設けられる基礎ぐいのうち沖積粘性土の下層面が地盤面下一五メートル以下の地域にあるものについては、昭和五〇年一月七日建設省住指発第二号の通知によることとする。

(2) 地震時に液状化するおそれのある地盤について

次のイからニまでに該当する砂質地盤は、地震時に液状化するおそれのある地盤として取扱うこととする。

イ 地表面から一五メートルの深さ以内にあること。

ロ 純粋な砂層で、粒径が均一な中粒砂からなること。

ハ 地下水位下にあって、水で飽和していること。

ニ N値がおおむね一五以下であること。

なお、この地盤を建築物の支持地盤とすることは適当でないので、この地盤を支持地盤とする建築計画に対しては、締固め等有効な地盤改良を行うか、又は液状化のおそれのない地盤を建築物の支持地盤とするよう指導するものとする。

(3) くい体の許容応力について

くい材料の強度、許容応力度並びに継手及び長さ径比による許容応力の低減率は次表に掲げるものとする。

|

くいの種類

|

|

|

くい材料の強度等

|

|

|

継手による低減率

|

|

|

長さ径比による低減率

|

備考

|

|

|

|

|

コンクリート強度

|

コンクリートの許容応力度

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

長期応力に対する許容応力度

|

短期応力に対する許容応力度

|

|

|

|

|

|

|

場所打ちコンクリートぐい

|

コンクリートを水又は泥水がある状態で打設するもの

|

|

180kg/cm2以上

|

コンクリート強度の1/5かつ50kg/cm2以下

|

長期応力に対する許容応力度の2倍

|

|

|

|

(L/D−60)%

|

|

|

|

コンクリートを水又は泥水がない状態で打設するもの

|

|

|

コンクリート強度の1/4かつ60kg/cm2以下

|

|

|

|

|

|

|

|

ペデスタルぐい

|

かくを有しないもの

|

|

180kg/cm2以上

|

コンクリート強度の1/5かつ50kg/cm2以下

|

|

|

|

|

(L/D−60)%

|

|

|

|

かくを有するもの

|

|

|

コンクリート強度の1/4かつ60kg/cm2以下

|

|

|

|

|

|

|

|

振動詰め鉄筋コンクリートぐい

|

|

|

400kg/cm2以上

|

65kg/cm2以下

|

|

○溶接継手

5%/個所

○ボルト式継手

10%/個所

○充填式継手又はほぞ継手

|

|

|

溶接継手又はボルト式継手

(L/D−60)%

|

|

|

遠心力鉄筋コンクリートぐい

|

|

|

400kg/cm2以上

|

75kg/cm2以下

|

|

|

|

|

溶接継手又はボルト式継手

JIS製品又はJIS同等品 (L/D−70)%

JIS製品又はJIS同等品以外 (L/D−60)%

充填式継手又はほぞ継手 (L/D−50)%

|

|

|

遠心力プレストレストコンクリートぐい

|

|

A種

|

500kg/cm2以上

|

105kg/cm2以下

|

|

|

|

|

JIS製品又はJIS同等品

(L/D−80)%

JIS製品又はJIS同等品以外

(L/D−70)%

|

プレテンションぐいに限る

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・最初の2個所まで

20%/個所

・3個所目から

30%/個所

|

|

|

|

|

|

B種

|

|

100kg/cm2以下

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C種

|

|

95kg/cm2以下

|

|

|

|

|

|

|

|

鋼ぐい

|

|

鋼管

|

|

(鋼材)

|

|

|

|

|

(L/D−100)%

|

断面 ○

|

|

|

|

H型鋼

|

|

1600kg/cm2以下かつ局部座屈を考慮した値とする。

|

長期応力に対する許容応力度の1.5倍

|

|

|

|

(L/D−70)%

|

断面 H

|

〔注〕 1 この表においてL及びDは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Lくいの長さ(単位メートル)

Dくいの直径(単位メートル)

2 遠心力プレストレストコンクリートぐいのA種、B種及びC種は、それぞれJISA5335によるものとする。

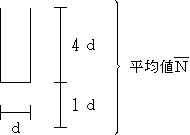

(4) 基礎ぐいの先端付近の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(

)について

は基礎ぐいの先端下部一d(dは基礎ぐいの直径)上部四dの範囲の地盤のN値の平均値をとるものとする。ただし、過去の施工実績又は試験結果によりこれによることが適当でない場合には、実状に即して取扱うことができるものとする。