第1 一般的事項

特定の既存建築物に対する措置の実施に当たっては、著しく保安上危険であると認められる建築物に対しては建築基準法第一〇条第一項の規定を活用するよう住宅局長から通知しているところであるが、同項の措置を講じようとする場合は、事前に勧告を行う等によりその努力を促し、建築物の所有者等が自主的に措置するよう指導に努めること。

第2 対象建築物

特定の既存建築物に対する措置に係る対象建築物の用途、階数及び規模は、建築基準法施行令第一四七条の二に規定する建築物と同様であること。

したがって、対象建築物に該当するかどうかの判断に当たっては、同条の考え方によること。

第3 講ずべき措置

I 措置を講ずべき部分

建築物防災対策要綱は、建築物の火災時における特定の用途に供する部分の利用者等の避難の安全を確保しようとするものであることから、当該利用者等の避難に影響を及ぼすおそれのない部分は措置を講ずべき部分から除かれるものであること。

II 技術的基準の適用

1 基本方針

特定の既存建築物の防災対策に係る技術的基準(以下「技術的基準」という。)の適用に当たっては、既存の建築物に対する措置であることを考慮し、次の点に留意すること。

(1) 建築物防災対策要綱は、建築物の所有者等の自主性に期待しつつ、人命の安全確保に関して最小限必要な措置を講じさせるものであるので、技術的基準の適用に当たっては、みだりに緩和し、又は強化しないこと。

(2) 対象建築物が既存のものであることから、技術的基準の内容によっては、必ずしも技術的基準どおりの措置を講ずることが困難な場合が生ずることが考えられるので、弾力的な運用を図ることが必要であること。

例えば、非常用の開口部が柱及びはりの位置、形状等により技術的基準に定める寸法にわずかに満たない場合に直ちにこれを不適合とするといったような機械的な適用は避けるべきであり、その他技術的基準により難いものについて技術的基準と同等程度の効果を有する方法がある場合には、当該代替方法によることが望ましいこと。

2 技術的基準の解釈等

技術的基準の適用に当たっての解釈等については、次のとおりとする。

(1) 地下街以外の対象建築物の場合

1) 非常時照明対策(技術的基準第一のI関係)

イ 非常時照明対策は、火災が発生した場合に、何らかの明るさを確保することによりパニック状態になることを防ぐとともに円滑な避難ができることを目的としており、照度については規定していないこと。

ロ 技術的基準第1のIの1に規定する措置は、次の(イ)及び(ロ)に規定する措置又はこれらと同等以上の効力を有すると認められる措置であること。

(イ) 照明設備の分電盤を設ける場合にあっては、これを鋼板製(分電盤に計器用窓等を設ける場合は当該部分は網入ガラスとすること。)とし、その内面又は外面に厚さ八mm以上の石綿パーライト板、石綿けい酸カルシウム板又は石こうボードを貼り付けること。ただし、内装仕上げが不燃材料又は準不燃材料でされた廊下等に設ける分電盤にあっては、当該分電盤の内面又は外面に係る措置についてはこの限りでないこと。

(ロ) 照明設備の幹線部分には、次の((イ))、((ロ))又は((ハ))に掲げる措置を講ずること。

((イ)) 昭和四五年建設省告示第一八三〇号第二の第三号及び第四号に規定する防火措置

((ロ)) 下地を不燃材料で造り、かつ、仕上げを不燃材料でした天井の裏面に発泡性防火塗料を塗った鋼製電線管を用いて配線すること。

((ハ)) 厚さ二五mm以上のロックウール保温筒又は厚さ五〇mm以上のグラスウール保温筒で被覆した鋼製電線管を用いて配線すること。

ハ 技術的基準第一のIの三に規定する措置については、非常時照明対策を講ずべき各室において、一方の配線系統が火災により支障が生じても他方の配線系統による照明設備により何らかの明るさが確保されるものであること。

2) たて穴対策(技術的基準第一のII関係)

イ 技術的基準第1のIIの1の(1)(前提条件)の3)の避難誘導措置については、避難誘導体制の確立、消火、通報及び避難の訓練の実施、避難施設等の適切な維持管理、収容人員の管理等についての具体的な措置を記載した避難誘導計画書を提出させ、それによって判断すること。

ロ 技術的基準第1のIIの1の(2)(避難計算の方法)については、次のとおりとすること。

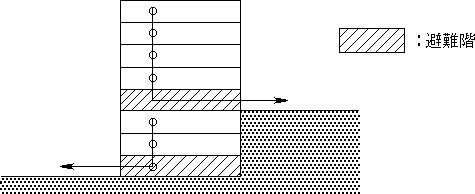

(イ) 避難階が二以上ある建築物については、原則として、各避難者は下方の最寄りの避難階を使用するものとして避難計算を行うこと。(図―1参照)

図―1

(ロ) 避難階又は地上に通ずる直通階段以外の部分階段は、避難計算における階段とは取り扱わないこと。

(ハ) 避難計算においてTo、N、N′、k、Ts、Ni、Ni′、k′及びaは、それぞれ、次の数値を用いること。

To: ホテル又は旅館の用途に供する建築物――300秒

(ただし、宴会場等の用途に供する部分については180秒)

その他の用途に供する建築物――180秒

N: 消防法施行規則第1条に規定する収容人員の算定方法により算定した数値。ただし、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、延べ面積に0.23(人/m2)を乗じて得た値を収容人員とすることができる。

また、ホテル又は旅館の用途に供する建築物にあっては、通常の使用状態において宴会場等の用途に供する部分を使用する者が宿泊客に限られる場合は当該部分の収容人員を算入しないこととするほか、従業員の交替制がある場合は業務に従事する従業員が最も多いときの従業員数を収容人員に算入される従業員数とすることができる。

N′: 屋上広場については、最上階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては屋上階及びその直下階)の収容人員数。上空通路、地下連絡路等については、当該上空通路等が設置されている階の収容人員数

k: /n/n−1(nは避難階における階段の本数)

Ts: スプリンクラー設備等の自動消火設備がある場合――540秒

スプリンクラー設備等の自動消火設備が無く、内装が不燃材料、準不燃材料又は難燃材料の場合――360秒

スプリンクラー設備等の自動消火設備が無く、内装が不燃材料、準不燃材料又は難燃材料以外の場合――180秒

Ni: その階についてNと同様の基準により得た収容人員数

Ni′: その階についてN′と同様の基準により得た収容人員数

k′: /n′/n′−1(n′はその階から避難階又は地上に通ずる直通階段の本数)

a: 0.3m2/人

ハ 技術的基準第1のIIの1の(3)(措置の具体的内容)については、次のとおりとすること。

(イ) 1)又は2)で講ずべき措置は、それぞれ1)の(イ)から(ニ)まで又は2)の(イ)から(ニ)までに掲げる措置のいずれかであれば足りること。

(ロ) 1)及び3)中「スプリンクラー設備等の自動消火設備が設置されている場合」には、次の((イ))、((ロ))又は((ハ))に掲げる場合が含まれるものであること。技術的基準第1のIIの2(病院の場合)の(1)及び(2)についても、同様であること。

((イ)) 消防法に規定するスプリンクラー設備等の自動消火設備が任意に設置されているとき

((ロ)) 消防法施行規則第一三条の規定に適合する区画がされているとき

((ハ)) 昭和五〇年七月一〇日付け消防安第七七号消防庁安全救急課長通達「既存防火対象物に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について」、昭和五一年九月二七日付け消防予第七三号消防庁予防救急課長通達「既存の卸売専業店舗に対する消防用設備等の技術上の基準の特例について」及び昭和五二年一月一〇日付け消防予第五号消防庁予防救急課長通達「既存の病院、診療所等の病室等に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について」によりスプリンクラー設備の代替措置が講じられているとき

(ハ) 1)の(イ)並びに2)の(イ)及び(ロ)の間仕切りに設ける出入口には、これらに規定する防火性能を有する材料で造られた常時閉鎖式又は煙感知器連動閉鎖式の戸を設けたものであること。

(ニ) 1)の(ロ)及び4)の「非常時において人力で閉鎖できるような体制」とは、各防火戸毎に必要に応じて直ちに閉鎖することができる複数の訓練された閉鎖担当者が避難誘導計画書において定められていることであること。

3) 最終避難経路の確保(技術的基準第1のIII関係)

イ 最終避難経路は、避難階以外の各階においてその階の各部分から他の室(通路としての機能を十分果たせるものを除く。)を通過せずに到達することができるように設けること。

ロ 各階の平面形状が著しく長いため又は大きいために一の最終避難経路では安全を確保することが困難である建築物については、個別に検討して必要な措置を講じさせること。

ハ 技術的基準第1のIIIの1(最終避難経路の設置)の(四)中「倉庫、機械室等」とは、倉庫、機械室のほか、ボイラー室、電気室、洗濯室、従業員控室、更衣室、宿直室、リネン室等を含むものであり、「上空通路等」とは、上空通路のほか、地下通路、地下駅のコンコース等安全に他の場所に避難できる通路等で不燃材料で造られているものを含むものであること。

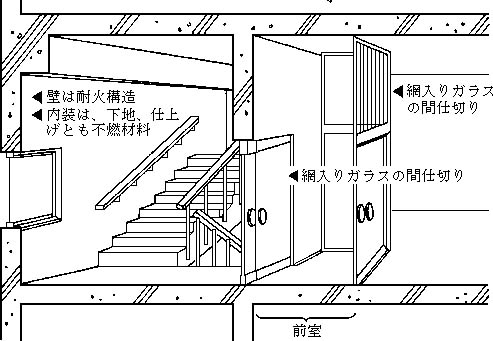

ニ 技術的基準第1のIIIの2(A種階段の構造)中「不燃材料で囲まれた避難上有効な前室」とは、次の(イ)及び(ロ)に適合する構造のもので足りること。なお、A種階段の構造の例は図―2のとおりであること。

(イ) 壁は、耐火構造又は不燃材料(ガラスである場合は網入ガラスに限る。)で造られ、天井の下地及び仕上げが不燃材料で造られていること。ただし、耐火構造又は不燃材料(ガラスである場合は、網入りガラスに限る。)で造られた壁が天井裏まで達している場合にあっては、天井の下地及び仕上げはこの限りでないこと。

(ロ) 出入口には、常時閉鎖式又は煙感知器連動閉鎖式の甲種防火戸若しくは乙種防火戸が設けられていること。

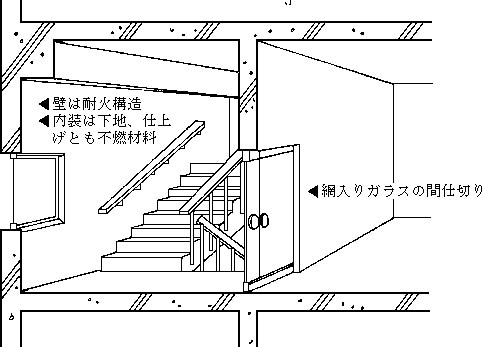

ホ 技術的基準第1のIIIの3(B種階段の構造)のかっこ書中「避難上有効なバルコニー」とは、バルコニーの設置されている各居室の収容人員からみて安全に避難できると考えられるバルコニーをいうこと。なお、B種階段の構造は図―3のとおりであること。

4) 非常用の開口部の確保(技術的基準第1のIV関係)

非常用の開口部の構造は、格子その他の屋外からの進入を妨げるものを有しないものであること。

(2) 地下街の場合

1) 地下道の内装制限(技術的基準第2のI関係)

地下道の壁又は天井の表面に設ける照明器具のカバー等で不燃材料以外のものは、天井面に占める表面積の合計を天井面積の一〇分の一以下とすること。

2) 地下道の末端の階段の幅員の確保(技術的基準第2のIII関係)

技術的基準第二のIII中「その他十分に安全な場所」とは、地下鉄のコンコース等当該場所から地上に安全に避難できる場所をいうこと。

3) 地下道の非常時照明対策(技術的基準第2のIV関係)

四に規定する配線の防火措置は、昭和四四年建設省告示第一七三〇号第一の第五号に規定するものであること。

A種階段の構造

図―2

B種階段の構造

図―3

第4 実施手順

特定の既存建築物に対する措置の実施に当たっては、概ね次の手順によること。

I 対象建築物の有無を調査し、対象建築物について技術的基準に適合するかどうかを検証すること。

また、所管地域における関係行政機関及び関係業界団体に対しても協力を依頼すること。

II 技術的基準に適合しないと認められる対象建築物の所有者等に対し、防災上必要な措置を講ずべき旨を通知すること。

III IIにより通知した所有者等と講ずべき措置の内容について打ち合せること。

講ずべき措置の内容が決定したときは、当該措置に関する計画書を提出させる等によりこれを了知すること。

なお、講ずべき措置の実施に当たって、補助又は融資が必要と認められるものについては、所要の手続きを講ずること。

IV IIIの打合せに当たって、技術的基準の適用が著しく困難である場合、技術的基準以外の措置を講ずることにより技術的基準を適用する場合と同等以上の防災性が確保できると考えられる場合等にあっては、建設省において学識経験者等から成る「建築物防災対策推進懇談会」(仮称)により検討することとしているので、その都度、本職に連絡すること。

V 対象建築物の所有者等が講ずべき措置を実施した場合には、直ちに、その旨を報告させること。

この場合には、速やかに措置が講じられたことを確認すること。

第5 報告

I 対象建築物の概要報告

対象建築物の概要について、別記様式第1により昭和五四年五月末までに本職あて報告すること。

II 措置状況報告

毎年三月末又は九月末における建築物防災対策要綱による措置の実施状況について、別記様式第2によりそれぞれ翌月末までに本職あて報告すること。

第6 その他

建築物防災対策要綱の実施に当たっては、消防機関等関係行政機関との連けいを密にし、十分な協力を得るよう努めること。