建設省住宅局建築指導課長から各特定行政庁建築主務部長あて

記

|

|

|

別記1 木造建築物等の取扱いについて 〔1〕 第3号への取扱い

筋かいの端部及び接合部は、下記1)〜5)の破断形式について原則として当該筋かい軸部の全断面が降伏するまで破断しないことを、次の式により確認するものとする。

Aj・σu≧1.2Ag・F

ここに、Aj:接合部の破断形式に応じた接合部の有効断面積(cm2)

σu接合部の破断形式に応じた接合部の材料の破断応力度(kg/cm2)

Ag:筋かい材の全断面積(cm2)

F:筋かい材の基準強度(kg/cm2)

上式における破断応力度σuは各破断形式に対応する接合要素の引張り強さの下限の値を用いるものとする。(例 SS41のσuは4100kg/cm2)

また、Aj・σuは、以下に掲げる破断形式に応じて計算される数値のうち、最も小さくなる場合の数値を採るものとする。

1) 筋かい軸部で破断する場合

2) 接合ファスナーで破断する場合

3) ファスナーのはしあき部分で破断する場合

4) カセットプレートで破断する場合

5) 溶接部で破断する場合

〔2〕 第4号ロの取扱い

Aw・Acの算定基準

(1) 耐力壁の断面積(Aw)のとり方

1) 計算に算入する耐力壁は、令第78条の2第1項又は同第2項の規定を満たす構造でなければならない。

2) Awとしては、壁式及び壁式プレキャスト構造の場合を除き柱、はりから成る架構の内に、一体として打設された壁の内法部分の水平断面積をとる。

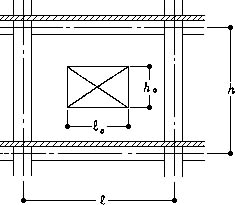

3) 耐力壁に開口がある場合にはその開口が次式を満たす程度の場合には、その壁面を耐力壁と見なすことができるものとする。もちろんこの場合、必要な開口補強がなされていなければならない。この場合Awは開口部がある高さにおける水平断面積とする。

Max(√((ho×lo)/(h×l)),lo/l)≦0.4

ここで、ho:開口部の高さ

lo:開口部の長さ

h:壁板周辺のはり中心間の距離

l:壁板周辺の柱中心間の距離

図1―1 開口のある耐力壁

4) 上記2)及び3)にかかわらず、長さが45cm以上で、かつ、その長さがその部分の接する開口部の高さの30%以上であるそで壁付き柱のそで壁部分については耐力壁の水平断面積に算入してよい。

5) 計算しようとする方向からθ傾いた架構の中に含まれる壁については、上記2)から4)によって得られる値に対しては便宜的にCOS2θを乗じた値をAwとしてよい。

(2) 柱の水平断面積(Ac)のとり方

1) 柱の水平断面積は仕上げの厚さを含まず、構造躯体そのものの水平断面積をとる。

2) 耐力壁の周辺柱や耐力壁の中にくみこまれて一体となっている柱についても、それらを柱として扱う。

3) 斜柱の場合は、その傾いた軸に直角に測った断面積をとる。

4) 1本の柱の水平断面積が1つの階で高さにより異なる場合は、最小となる水平断面積をとる。

5) 計算しようとする方向から傾いた架構の中に含まれる柱についても、上記1)〜4)によってよい。

(3) その他の壁について

(1)の3)及び4)に該当しない架構内のその他の壁部分及び架構外の厚さ10cm程度以上で、かつ、長さ100cm程度以上の鉄筋コンクリート造の壁(いずれも上端及び下端が構造耐力上主要な部分に緊結されたものに限る。)については、Acに導入してもよい。ただし、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合でも、これらの壁の水平断面積に乗じる数値は7とする。

〔3〕 その他

木造建築物等としての取扱いをうける建築物は、剛性率、偏心率等の検討を義務づけられてはいないが、応力度等の計算において柱、壁等の配置のつり合いについて十分に配慮するものとする。特に併用構造については、それらの剛性等の性状を十分に考慮すること。

|

|

|

|

別記2 昭和55年建設省告示第1791号の取扱いについて 〔1〕 全般的事項

(1) 併用構造の取扱い

階ごとに構造種別が異なる場合には、各階がそれぞれ該当する第1又は第2の規定を適用してもよい。

(2) 第2各号の取扱いについて

同一建築物について、第2第1号から第3号までの規定のうち複数の規定を各階それぞれに適用することは、原則として好ましくない。やむを得ず併用する場合にあっては、相互の影響、性状の差異等に十分留意すること。

〔2〕 第1(鉄骨造の建築物等に関する基準)関係

(1) 第1号の運用(応力割増しの取扱い)

応力の割増しを行う場合にあっては、原則として当該階に含まれるすべての部材を対象とするものとする。なお、必要に応じて当該割増しの下階等への影響を考慮するものとする。

(2) 第2号の運用(筋かい端部)

筋かいの端部及び接合部の取扱いは、昭和55年建設省告示第1790号の運用に準ずる。

(3) 第3号の運用

1) 措置の対象

本号の規定により構ずべき措置は、剛接架構の柱及びはりの仕口についてはその仕口の接合部の強度の検討、曲げを受ける柱及びはりについては局部座屈に対する検討とする。

((イ)) 柱及びはりの仕口の接合部強度の確保

剛性架構の柱及びはりの仕口の接合部は、当該柱又ははりが必要に応じた塑性変形を生ずるまで破断しないよう十分な強度を確保すること。

((ロ)) 局部座屈防止の検討

曲げを受ける柱及びはりの局部座屈の検討は部材の塑性化が想定される領域(材端からl/10又は2d以上までの部分程度)について行うものとし、部材が必要に応じた塑性変形を生ずるまで当該部分に局部座屈が生じないことを確かめること。このため部材断面を構成する板要素の幅厚比が、当面原則として表2―1の数値を満たす必要があるものとする。

ただし、リブ等の補剛によってこれと同等以上の性能を有することが確かめられた場合にはこの限りでない。

(ここでl:柱又ははりの長さ、d:部材の最大せい)

表2―1

2) その他の措置

1)に定めるもののほか、必要に応じて急激な耐力低下の防止に留意すること。

3) 適用の除外

令第82条の規定による計算で、風圧力による層せん断力が地震による層せん断力に対して十分に大きい場合は、1)による措置については検討しなくてもよいものとする。

〔3〕 第2(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物等に関する基準)関係

(1) 第1号及び第2号の運用

1) Aw及びAcのとり方は、昭和55年建設省告示第1790号第4号ロの運用に準ずる。

2) 各部材は、必要に応じて十分な靭性を有するよう留意すること。

(2) 第3号の運用

1) 柱及びはりの設計用せん断力を求める場合には下記による。

i)柱の設計用せん断力QDCは、原則として柱頭、柱脚における横架材の縁部において柱が曲げ耐力に達した時のせん断力Qucとする。

ii)はりの設計用せん断力QDGは原則として構造耐力上有効な鉛直材の両端において、はりが曲げ耐力に達する時のせん断力(QuG)に長期荷重によるせん断力QDLを加えた値とする。

2) 1)で求めた設計用せん断力に対して、柱及びはりの設計を行う場合には、十分ゆとりを確保すべきものとし、その計算は、適切な算定式を用いるものとする。

3) その他の留意事項

その他の部材についても必要に応じて十分な靭性を有するよう留意すること。

|

|

|

|

別記3 昭和55年建設省告示第1792号第1(Dsの算出方法)の取扱いについて 〔1〕 Dsの適用

Dsは、階、計算方向等によってそれぞれ異なる数値を採用しても差支えない。

〔2〕 Dsの判定方法

(1) Dsの判定は、特別な実験・解析等によって適切に定める場合のほか昭和55年建設省告示第1792号第1の表1及び表2により、架構の形式及び架構の性状に応じて、当該表に掲げる数値以上の数値として定めるものとする。

(2) 前記の架構の形式の区分は壁、筋かい等によって分担される耐力の比率、筋かいの挙動性状等を、架構の性状の区分は部材の靭性及びそれらの耐力分担比等をそれぞれ適切に評価して定めるものとする。

(3) 前記のそれぞれの性状の判定は、当面下記の付則に示す判定基準に基づいて行うことを原則とする。

〔付 則〕 Dsの判定基準

(1) 総則

1) Dsを実験・解析等によらず昭和55年建設省告示第1792号(以下「告示」という。)の第1の表によって定める場合は本基準による。ただし、本基準の一部分について、実験・解析等により本規定と同等以上にその性状を評価できる場合には、当該評価によることができる。

2) 本基準の各規定は、階全体を対象として適用することとする。ただし、当該階を適切に分割して評価しうる場合は、その評価によることを妨げない。

(2) 表1及び表2の適用

1) 告示の表1及び表2の適用は本項による。

2) 表1(鉄骨造の階に適用)の適用は、次に掲げるところによる。

i)表1の適用の原則は表3―1による。

表3―1

ii)表3―1中、構造のランク(I〜IV)は、表3―2による。なお、参考のため( )内に表3―1によるDsの値を示している。

表3―2

iii)表3―1及び表3―2中、筋かい材の種別(BA〜BC)の分類は、表3―3による。

表3―3

iv)表3―2中、柱・はりの種別(FA〜FD)は表3―4による。

表3―4

v)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と、階全体又は当該部材群の種別との関係は、下記による。

イ)本項は、対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか、またはその存在を無視しうる場合、次の判定に適用する。

(a) iii)において階全体の筋かい群の種別(BA〜BC)を判定する場合

(b) iv)において柱・はり群の種別(FA〜FC)を判定する場合

ロ)それぞれの種別で、種別Dの部材が存在する場合には、それが脆性的な挙動を示すおそれがあるため、局部的な崩壊等に対する影響と程度を考慮し、適切に階全体の種別を評価するものとする。

ハ)イ)の適用は、表3―5による。

表3―5

3) 表2(鉄骨造以外の階に適用)の適用は、次に掲げるところによる。

i)表2の適用の原則は表3―6による。

表3―6

ii)表3―6中、構造のランク(I〜IV)は表3―7による。なお、参考のため( )内に表3―6による鉄筋コンクリート造のDs数値を示している。

表3―7

iii)鉄筋コンクリート造部材の種別の分類は表3―8及び表3―9による。

表3―8

表3―9

iv)鉄骨鉄筋コンクリート造部材の種別の分類は、表3―10及び表3―11による。

イ)柱の種別

表3―10

ロ)耐力壁の種別

表3―11

v)種別の異なる部材の併用の取扱い

各部材毎の種別と、階全体の種別との関係は下記による。

イ)本項は、対象となる部材群に種別Dの部材が存在しないか、またはその存在が無視しうる場合に、次の判定に適用する。

(a) iii)、iv)において階全体の壁群の種別(WA〜WC)を判定する場合

(b) iii)、iv)において柱・はり群の種別(FA〜FC)を判定する場合

ロ)部材群の中に種別Dの部材が存在する場合は、それが脆性的な挙動を示すおそれがあるため、局部的な崩壊等に対する影響と程度を考慮し適切に階全体の種別を評価するものとする。

ハ)イ)の適用は表3―5による。

|

|

|

|

別記4 昭和55年建設省告示第1793号の取扱いについて 〔1〕 第1(Zの数値)関係

Zの数値は、地域に応じて告示の表に掲げる数値とするが、当該数値以上の数値としても差支えないものとする。

〔2〕 第2(Rtを算出する方法)関係

(1) Tの精算の取扱い

Rtの算出において、ただし書の適用にあたっては設計用1次固有周期を特別な調査又は研究の結果に基づいて計算し、その値をTの数値とすることができるものとする。

(2) 地盤種別の判定

1) 剛強な支持ぐいとは、長さ径比の小さい場所打ち鉄筋コンクリートぐいその他の建築物本体と一体となって挙動し得るとみなせるものをいう。

2) 地盤種別を地盤周期によって判定する場合の基準は付則による。

〔付 則〕 地盤周期による判定の方法

地盤種別の判定を地盤周期についての特別な調査又は研究に基づいて行う場合の方法は、原則として次に掲げるところによる。

1) 地盤周期と地盤種別との対応は、次の表によるものとする。

2) 地盤周期の測定は、常時微動測定、せん断波速度測定等適切な方法によって行うものとする。

〔3〕 第3(Aiを算出する方法)関係

(1) Tの取扱い

Tの数値は、Rtを求めた場合に用いたTと同一の数値とする。

(2) Aiの精算の取扱い

建築物の振動特性をモーダルアナリシス、時刻歴解析等により適切に評価して地震層せん断力の分布を算出した場合にあっては、本規定の式によらないことができる。

〔4〕 第4(地震が著しく軟弱な区域を定める基準)関係

本基準を適用するにあたっては、第3種地盤の条件にいう「地盤周期等についての調査若しくは研究の結果」を積極的に活用されたい。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |