特定行政庁建築主務部長あて

記

|

|

|

別添 建築技術審査委員会

外壁タイル等落下物対策専門委員会

報告書

平成2年3月

建築技術審査委員会

外壁タイル等落下物対策専門委員会 報告書

目次

第1章 建築技術審査委員会「外壁タイル等落下物対策専門委員会」の概要…1291・420

第2章 タイル外壁等剥落事故事例…1291・422

第1節 住宅・都市整備公団住宅のタイル外壁剥落事故の概要…1291・422

第2節 最近のタイル外壁等剥落事故の事例…1291・422

第3章 タイル外壁等の現状とその診断に係る問題点…1291・425

第1節 タイル外壁の現状と問題点…1291・425

第2節 タイル外壁等診断の現状と問題点…1291・431

第4章 タイル外壁等の剥落防止のための当面の対策…1291・442

第1節 総論…1291・442

第2節 タイル外壁等剥落による災害防止のための診断指針の策定…1291・442

第3節 外壁仕上診断技術者の育成…1291・458

第4節 診断機器の評価、認定に関する基本的方針…1291・459

第5章 タイル外壁等剥落事故防止のための設計・施工上の留意事項…1291・461

第6章 タイル外壁等の剥落防止のための対策の今後の課題…1291・466

第1節 行政上の対応…1291・466

第2節 技術の開発と統計データの整備等…1291・466

第1章 建築技術審査委員会「外壁タイル等落下物対策専門委員会」の概要

第1節 設置の目的

平成元年11月21日に発生した、住宅・都市整備公団住宅の外壁タイルの剥落による死傷事故は、落下物対策の重要性を改めて認識させるものであるが、今後このような事故の発生を防止するために、外壁の診断及びタイル張り・モルタル仕上げ工法の現状の問題点を洗い出すとともに、外壁タイル等の剥落防止のための診断指針、診断技術者の必要性等について検討することを目的とする。

第2節 設置の期間

平成元年12月〜平成2年3月31日

第3節 委員構成

次頁委員名簿参照

第4節 検討内容

(1) タイル外壁等の診断指針の現状の検討

(2) タイル外壁等の診断者の現状と問題点の抽出

(3) タイル外壁等診断指針の策定、診断技術者の育成、診断機器の評価・認定の検討

(4) タイル外壁等の設計、施工上留意すべき事項の検討

第5節 委員会の開催

第1回委員会 平成元年12月8日(金)

第2回委員会 平成2年2月19日(月)

第3回委員会 平成2年3月23日(金)

建築技術審査委員会

外壁タイル等落下物対策専門委員会 委員名簿

(アイウエオ順)

(建築技術審査委員会委員)

◎岸谷孝一 日本大学理工学部教授

青柳幸人 住宅・都市整備公団建築部長

今泉勝吉 工学院大学工学部教授

坂本功 東京大学工学部教授

(専門委員)

池本孝 (社)日本左官業組合連合会常任理事

池本工業(株)

佐野紘一 (社)建築業協会代表

(株)竹中工務店東京支店技術部長

谷口哲彦 (社)建築・設備維持保全推進協会専務理事

田村茂 (社)全国タイル業協会副会長

不二窯業(株)取締役副社長

難波連太郎 工学院大学工学部教授

楡木尭 建設省建築研究所第2研究部長

迫英介 日本電信電話(株)建築部建築技術開発室主幹技師

馬場明生 建設省建築研究所第4研究部施工技術研究室長

吉原朋之 東京都都市計画局建築指導部長

米田修 建設省大臣官房官庁営繕部建築課長

第2章 タイル外壁等剥落事故事例

第1節 住宅・都市整備公団住宅のタイル外壁剥落事故概要

1 事故概要

(1) 発生日時 平成元年11月21日(火)午前11時18分頃

(2) 発生場所 北九州市小倉北区昭和町14番20号路上

(3) 建物名称 住宅・都市整備公団昭和町市街地住宅

(4) 事故の状況 昭和町市街地住宅の塔屋の国道3号線側外壁の躯体とタイル下地モルタル(縦約5m、横約8m、厚さ約3.5cm)が剥落し、31m下の歩道上の通行人の上に落下し死傷者を出した。

(5) 死傷者 死亡 男(71歳)

死亡 女(68歳)

重傷 女(42歳)

(6) 建物管理者 住宅・都市整備公団

2 建物概要

(1) 構造、規模等 鉄筋コンクリート造

敷地面積 3,805.16m2

延べ面積 15,216.54m2

(2) 階数、高さ 地下1階、地上10階、塔屋2階

(3) 外装仕上げ 47二丁掛タイル張り

第2節 最近のタイル外壁等剥落事故の事例

最近の主要なタイル外壁等剥落事故の事例は、表2.1の通りである。

表2.1 最近の主な外壁タイル等の剥落事故事例 建設省調べ

第3章 タイル外壁等の現状とその診断に係る問題点

第1節 タイル外壁の現状と問題点

建築物の外壁仕上げについては、タイル張り、モルタル塗り、石張り及びカーテンウォールなど色々あるが、ここでは、タイル外壁の現状と問題点について述べる。

1 タイル外壁の現状

(1) 仕様

高層建築物におけるタイル工事に採用されている仕様は、

1) 手張り工法

2) 型枠先付け工法

3) PC板先付け工法

が主体であるが、(社)全国タイル業協会の推計によれば、ビル外壁向けタイルは、1,800万m2/年(外装タイル、外装用モザイクタイルの40%と算定)であり、これらは、それぞれ、95%、1%及び4%程度の割合となっている。

上記各工法のうち最も多く採用されている手張り工法には、

1) 圧着張り工法

2) 密着張り工法

3) 改良圧着張り工法

4) 改良積上げ張り工法

5) マスク工法

などがあるが、外装タイルでは、圧着張り工法、密着張り工法による施工方法が圧倒的であり、外装モザイクタイルでも圧着張り工法が多い。

(2) タイル工事の仕様書

現在、タイル工事の主な仕様書は、次のようなものがある。

1) 建設省大臣官房官庁営繕部監修 「建築工事共通仕様書」第11章 タイル工事

2) 住宅・都市整備公団 「工事共通仕様書」第9章 タイル工事

3) (社)全国タイル業協会 「陶磁器質タイル工事標準仕様書」

なお、(社)日本建築学会の仕様書は現在原案が作成されている段階である。

(3) 品質管理

タイル工事の職務分担は、下地拵え後の手張り工法の場合、タイルの張り付け、目地詰め及び清掃であり、この中で施工後の故障防止、美観の確保のための種々のチェックが行われる。

タイル張り工程順のチェックの主なものは次のとおりである。

2 タイル外壁の問題点

(1) 近年の外壁タイル壁面の落下事故を見ると、多くがモルタル下地施工によるものの落下であり、重大事故につながるものも、大きいモルタル下地を伴う場合である。

タイル張り面におけるタイルの落下は、昭和40年代に多く発生し、その苦い経験から改良工法の開発とその普及に力が注がれており、また、(社)全国タイル業協会により、実験に基いた、タイル密着張り施工要領書、コンクリート直張り工法仕様書、マスク工法施工要領書、目地深さと剥離の危険性などの情報が提供されている。

さらに、前述の協会による、指導員による工事指導制度などが実施され、現在においては、タイルの落下事故は相当減少してきているものと考えられる。

(2) 一方、下地モルタルの施工については、前述のいずれのタイル工事に関する仕様書も「左官工事による」、「JASS 15 左官工事による」とのみ記載され、タイル工事のチェック、検査が必ずしも十分になされていないのが現状である。

(3) 従来は、施工業者が管理していた項目、事項について、責任の明確化と効率化から専門工事業者による自主検査とする場合が多くなってきているが、タイル工事業者は、企業規模が小さいものが多く、1の(3)で述べた品質管理の各工程における検査、チェック項目が忠実に実行されているとは言い難い。

(4) さらに、外壁仕上げに関し、剥落防止の観点から、設計段階において、躯体設計、亀裂誘発目地の設置等各種の配慮を要する事項があるが、必ずしもそれらが実行されてはいない。

なお、参考として、

表3.1 「昭和63年度の民間外壁タイル施工概算実績」

表3.2 「民間外壁タイル工事におけるモルタル下地の変遷と概要」及び

表3.3 「モルタル下地外壁シェアーの推移の概要」

を示す。

表3.1 昭和63年度の民間外壁タイル施工概算実績

(社)全国タイル業協会推定

表3.2 民間外壁タイル工事におけるモルタル下地の変遷の概要

(社)全国タイル業協会推定

表3.3 モルタル下地外壁シェアーの推移の概要

(社)日本左官業組合連合会推定

第2節 タイル外壁等診断の現状と問題点

1 「外壁タイル張りの耐震診断と安全対策指針・同解説」について

現在、タイル外壁等についての診断指針としては、建設省の建築物の耐久性向上に関する総合技術開発プロジェクトにおける、「外壁タイル張り仕上げの劣化診断指針」、「外壁セメントモルタル塗り仕上げの劣化診断指針」及び「外壁タイル張りの耐震診断と安全対策指針・同解説」((財)日本建築防災協会)等が代表的なものである。

ここでは、「外壁タイル張りの耐震診断と安全対策指針・同解説」((財)日本建築防災協会)について、外壁剥落事故の再発防止のための診断という観点から検討をした。

(1) 一般的問題について

1) 同書でも指摘しているように、同書は耐震診断を目的としている。したがって、今回のような事故の防止のためには、維持保全の延長として位置付けられ、2〜3年間隔の定期的診断を目的とした指針が必要である。

2) 現在は、実際に建築の診断に関わる技術者について何等基準がないため、診断方法及び内容が確立されていない。したがって、測定方法や測定結果の評価等について精通した診断技術者の育成が早急に必要である。

3) 指針が整備され、技術者が育成されても、測定の機器やシステムがきちんとしたものでなくては、診断の結果は十分とは言えない。したがって、各種測定器具やシステムについて評価、認定を行ない、診断結果の品質の安定、向上が必要である。

4) タイル等の落下の危険性をある時点での1回限りの測定結果だけで判断することは必ずしも容易ではなく、建物の竣工時の測定結果から時系列的に劣化の進行を把握することが必要である。

このためには、上記の定期診断のほかに、竣工時の測定方法、測定結果の記録等について標準化することが必要である。

5) タイル以外の外壁仕上げ(吹付けモルタル、石張り、カーテンウォール等)についても、診断方法についての指針が必要である。

(2) 第1次診断について

1) 目視では、タイル等の剥離を発見することは困難である。そこで、修繕歴の調査や壁全体の目視に加えて、第1次診断の段階から、部分的に打診法を採用することが妥当と思われる。この場合、費用の関係から特に落下の危険のある開口部、パラペット付近、建物出隅部分等の部位及び日射や雨水の影響を受けやすい方位や高さ等による選択基準を作成し、実施する必要がある。

このことは、先付け工法についても同様であり、コンクリートの充填性や密実性が不十分なため、過去に修繕歴がなく、かつ目視で異常がなくても剥落する例があることから、例外扱いすべきではないと思われる。

2) 何をもってタイルの接着状態が異常とするかの客観的判定基準を作成する必要がある。

(3) 第2次診断について

1) 打診法は、張り付け厚さが厚くなると判断が困難になり、測定者の習熟程度によって測定結果が左右される。また、赤外線装置法は、日射や風等の外的条件の影響を受けやすい等のいくつかの限界があり、反発法についても同じく限界がある。

したがって、これらの限界を明確にしておくとともに、これらの適切な組合せ方法の開発や簡便な診断技術の開発が必要である。

(4) 第3次診断について

1) 剥落の危険性の評価を初めて定量的に示している点は高く評価できるが、数字だけが1人歩きし、その背景が忘れられる恐れもあるため、これだけで判断できない場合もあることを診断者に徹底させることが必要である。

2) 第3次診断として、第2次診断を実施した部位だけでなく、新たに壁面全体について診断するのか否かが、明確ではない。

2 タイル外壁等診断方法の現状

タイル外壁やモルタル塗り外壁の診断方法の現状は、表3.4の通りである。

問題は、現在の技術では、石張り外壁やカーテンウォール仕上げ外壁の診断方法が必ずしも整備されていない点である。

3 外壁診断者の現状と課題

(1) 外壁診断者の現状

診断者の現状(総数、実務経験年数、保有資格、年齢等)についての、定量的な実態を調査した資料は残念ながらまだないが、最近の社団法人 建築・設備維持保全推進協会の実態調査(参考1参照)や業界のヒアリング等より把握すると次のようなことが考えられる。

1) 必ずしも外壁診断に関する実務経験や建築に関する総合的知識のない者もいる。

2) 学歴、診断実務年数、保有資格等が多様であり、年代では、30〜40代が大半である。

3) 診断を専従としている者はどちらかというと少なく、多くが診断と他の業務を兼務している。

なお、外壁診断に携わる人の属する業種は、設計事務所、ゼネコン、サブコン、ビルメンテナンス、メーカー・サービス会社、補修工事業及び検査会社と多様であり、所属する企業を見た場合に、中小規模の企業が多い。

(2) 診断者の課題

1) 知識及び技能の水準の確保

診断に携わる者については、その有すべき経験や知識について何等目安はなく、誰でも実施することができるため、診断の内容にバラツキがある。

そこで、その保有すべき知識や技能水準を明確化し、一定の水準を確保することが必要である。

2) 技術の進歩への対応

診断の対象である外壁の材料や工法の進歩は著しく、診断に携わる者がその進歩に対応していないという問題や、診断の方法や診断機器そのものの進歩にも必ずしも対応していないという問題がある。

そこで、定期的に知識を付与し、技術の進歩に即応していくことが必要である。

3) 社会的地位の向上

診断者の社会的地位は、診断そのものが比較的新しい分野のため必ずしも高いものではない。

そこで、優秀な人材を確保していく上で、その社会的地位の向上を図っていく必要がある。

表3.4 タイル外壁等 診断方法

(社)建築・設備維持保全推進協会調べ

4 診断機器の現状と問題点

診断機器は、診断の道具として、診断の品質を大きく左右するものであり、一定の性能を有するものを使用することが適切な診断には不可欠である。

診断機器については、昭和53年の建設大臣告示第976号による建設技術評価規程に基いて、昭和58年「タイル仕上げ等のはく離検知器の開発」が公募され、模擬剥離を仕込んだ統一供試体を使用しての各機器の探知性能の評価、実際の建物において各機器を適用することによる現実の建物への適用性、供用性、安全性の検討及び耐久性や経済性の検討の結果、3つの機器が評価されている(表3.5参照)。

しかし、これ以降の技術開発よりいくつかの診断機器が開発されているが、これらについては何等公正な評価がないのが現状であり、必ずしも一定以上の性能が確保されていないという問題がある。

表3.5 建設技術評価規程により評価された「タイル仕上げ等のはく離探知器」

|

|

|

|

参考1 診断に関するアンケートの報告

はじめに

今回のアンケートは診断業の実態を調査するために、(社)建築・設備維持保全推進協会が去る平成2年1月31日に、建物保有者・ゼネコン・サブコン・設計・ビルメン・診断業者・外壁工事業者・屋上防水工事業者等600社を対象に実施した。

263社の回答を得られたが、その内従業員100名以下(100名以上の会社、特にゼネコンでは、診断を実施している者の実態がつかみにくいため、集計から除外した)で、かつ、診断を実施している149社についてまとめた。

質問1 会社概要 従業員数 2〜100名 149社平均24.5名である。

資本金は各社の記入方法がまちまちであるので集計せず。

質問2 診断専業かどうか

専業 20社

非専業者 129社

非専業者の内診断の専門部署があるか

ある 61社

なし 68社

質問3 診断が出来る部位

外壁 148社

屋上 140社

鉄部 104社

設備 25社

耐震 25社

質問4 診断技術者の人数

構造系 240名 内専任111名

非構造系 392名 〃 160名

設備系 68名 〃 27名

その他 98名 〃 27名

質問5 診断者の年齢構成

20代 126名(14.7%)

30代 285名(33.3%)

40代 308名(35.9%)

50代 113名(13.2%)

その他 25名(2.9%)

計 857名

質問6 診断者の現存保有している資格

1級建築士 60名(10.4%)

2級建築士 70名(12.2%)

建築設備士 15名(2.6%)

1.2級建築施工管理技士 306名(53.2%)

特殊建築物調査資格者 45名(7.8%)

建築設備検査資格者 21名(3.7%)

非破壊検査技術者 58名(10.1%)

計 575名

質問7 過去3年間の実績

質問8 診断手法による過去3年間の実績

1 打音法 部分診断 4,454件(35.5%)

全体診断 3,825件(30.5%)

2 赤外線法 733件(5.8%)

3 打音・赤外線併用 1,239件(9.9%)

4 目視 2,281件(18.3%)

5 ロボット 0件(0.0%)

計 12,532件

質問9 資格者制度に関する意見(263社の集計)

1 資格制度を早く作ってほしい 88件

2 診断費用の標準化 6件

3 無料診断(サービス)を無くすべき3件

4 類似資格との整合、統合を図る 1件

5 通信施設に関する診断士も必要 1件

6 診断基準を作ること 1件

7 外壁・防水・構造・設備・その他の診断士とこれら全てを含む総合診断士とする 1件

8 定期検査の義務付け 1件

9 工事の施工能力のあるものが資格を取ることが望ましい 1件

10 ペーパーだけの資格者を作っても意味がない 1件

11 半端な資格制度になり易いので不用 1件

12 防水施工技能士で十分である 1件

13 一級建築士で十分 1件

第4章 タイル外壁等の剥落防止のための当面の対策

第1節 総論

タイル外壁、モルタル塗り外壁について、外壁の現状を正確に把握するための診断と、剥落の危険があった場合の改修等については、どの建物を、いつ誰が診断するかの基準が不明確あるいは、診断する人のレベルが必ずしも一定以上ではない、補修、改修工事は適切か等いくつかの問題点があるのは、第3章第2節でも述べたところである。

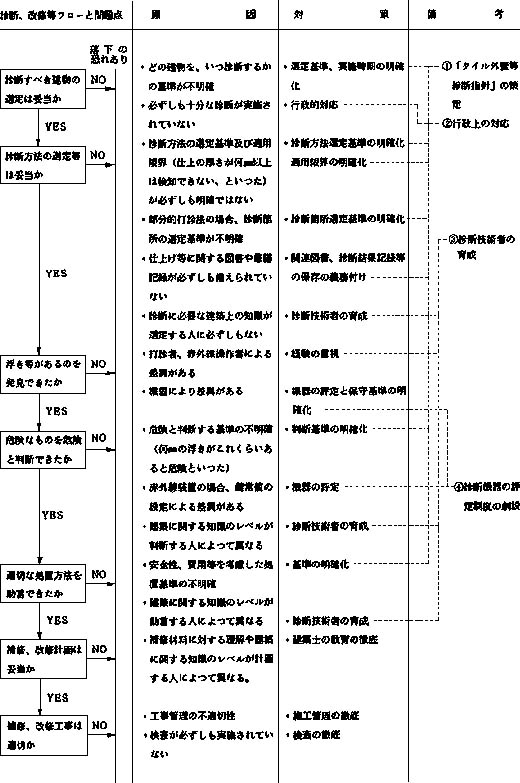

これらを問題点、原因及び対策として1つにまとめたものが図4.1である。

ここでは、当面緊急に実施すべき対策として、1) タイル外壁等の診断指針の策定、2) 診断に関し、一定の知識と経験を有する技術者の育成及び3) 診断機器の評定制度について検討することにより、建物所有者等のタイル外壁等の剥落防止対策に役立てるものである。

第2節 タイル外壁等剥落による災害防止のための診断指針の策定

1 タイル外壁等剥落による災害防止のための診断指針策定の基本的考え方

タイル外壁等剥落による災害防止のための診断指針策定の基本的考え方は次の通りとした。

(1) 目的

当面、タイル外壁、モルタル塗り外壁について、その剥落による災害の防止を目的として、技術的に実現可能な方策を提言する。

(2) 診断実施者

建物所有者または管理者は、本指針に基き、一定の能力を有する者に診断を依頼して診断を実施するもとのする。

この場合、診断の受託者は、一定の性能を有する機器を使用して診断を行うものとする。

(3) 診断の対象外壁

タイル外壁等の剥落により危害の及ぶと考えられる範囲内に、道路、通路、公共の広場等不特定または多数の人の利用する部分を有する外壁について、本指針に定める診断を実施するものとする。

なお、これ以外の外壁についても、本指針に基く診断を実施することが望ましい。

(4) 診断の方法

1) 当面、外観目視法、打診法、非破壊検査法とし、外観目視法、非破壊検査法は打診法と併用とする。

2) 非破壊検査法としては、本指針では当面、反発法(連続加振、振動測定方式も含む。)及び赤外線装置法を採用する。

3) 診断方法の現段階の適用限界を明示する。

(5) 診断の種類と時期の明示

診断の種類は、定期的外壁診断及び臨時外壁診断の2つとし、その実施の時期は次の通りとする。

1) 定期的外壁診断 建物竣工後2年以内に第1回目の診断を実施し、これ以降は3年以内毎に1回実施する。

2) 臨時外壁診断 タイルまたはモルタルの剥落の場合または地震等の後など必要に応じて実施するものとする。

(6) 診断のレベル

診断のレベルとして次の2つを考える。

診断レベルI 全体の外観目視+部分打診法等

診断レベルII 全面打診法または全面的非破壊検査法と部分打診法の併用

(7) 診断のレベルと実指時期

診断のレベルと実施時期は次の通りとする。

1) 定期的外壁診断

建物竣工後、2年以内に第1回目の診断レベルIの診断を実施し、これ以降3年以内毎に1回診断レベルIを実施するものとし、問題があれば、次に診断レベルIIを実施するものとする。

但し第1回目の定期的外壁診断については、必要に応じて診断レベルIに加えて接着強度測定を実施するものとする。

なお、建物竣工後10年前後の定期的外壁診断においては、診断レベルIIを実施するものとし、必要に応じて接着強度測定を併せれ実施するものとする。

2) 臨時外壁診断

タイルまたはモルタルの剥落の場合または地震等の後など必要に応じて、診断レベルIまたは診断レベルIIを実施するものとする。

(8) 判定基準

建設省建築物の耐久性向上に関する総合技術開発プロジェクトの成果である、「外壁タイル張り仕上げの劣化診断指針」及び「外壁セメントモルタル塗り仕上げの劣化診断指針」の判定基準を参考に安全側に設定する。

(9) 建物所有者等の点検

建物所有者または管理者は、定期的診断とは別に定期的に外観目視による点検を実施するものとする。

(10) 建物所有者への報告の統一と記録の保管の明示

2 タイル外壁等剥離による災害防止のための診断指針の内容

タイル外壁等剥落による災害防止のための診断指針の内容は、別紙1の通りとする。

|

|

|

|

別紙1 「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」

第1章 総則

1 目的

2 適用範囲

3 用語の定義

4 「災害危険度」の大きい壁面

5 定期的外壁診断及び臨時外壁診断の実施

第2章 診断方法、診断実施者及び診断機器

第1節 診断方法

1 総論

2 診断方法の種類

2.1 外観目視法

2.2 打診法

2.3 反発法

2.4 赤外線措置法

2.5 外観目視法、反発法または赤外線措置法と部分打診法の併用

3 診断方法の適用限界

3.1 外観目視法の適用限界

3.2 打診法の適用限界

3.3 反発法の適用限界

3.4 赤外線装置法の適用限界

4 診断方法の選定

第2節 診断技術者

1 建物所有者または管理者より委託を受けて外壁診断を行う技術者

第3節 診断機器

1 本指針に定める外壁診断に使用する機器

第3章 診断のレベル、内容及び結果の判定

第1節 総論

1 診断のレベル

2 予備調査

第2節 予備調査

1 予備調査の意義

2 予備調査の実施者

3 予備調査の内容

第3節 診断レベルI

1 診断レベルIの診断内容

2 外観目視による調査項目

3 部分打診法等による浮きの測定

4 診断レベルIの測定結果の判定基準

第4節 診断レベルII

1 診断レベルIIの意義

2 診断レベルIIの内容

3 診断レベルIIの測定結果の判定

第4章 定期的外壁診断

1 定期的外壁診断の意義

2 定期的外壁診断のレベル

3 定期的外壁診断の時期と診断レベル

3.1 本指針施行後に新築された建物の定期的外壁診断の時期と診断レベル

3.2 本指針施行2年以前に建設された建物の定期的外壁診断の時期と診

断レベル

3.3 本指針施行前2年未満に建設された建物の定期的外壁診断の時期と

診断レベル

第6章 臨時外壁診断

1 臨時外壁診断

2 臨時外壁診断のレベル

3 臨時外壁診断と定期的外壁診断

第7章 建物所有者または管理者の点検

1 建物所有者または管理者の定期的点検

第8章 診断の報告と記録

1 建物所有者または管理者への報告

2 外壁診断結果の記録と保管

第3節 外壁仕上診断技術者の育成

1 外壁仕上診断技術者育成の必要性

最近、外壁落下事故が頻発しているが外壁落下事故の再発を防止するためには、適切な診断方法及び基準に基き外壁の浮き等の現状を診断し、適切な改修等を施すことが不可欠である。

このためには、今後、適切な診断方法、診断体制を整備することが必要であるが、外壁等の診断を行う者については、外壁の劣化、診断方法、診断機器及び補修・改修工法等に関する知識と、診断に関する十分な技能を有する者が極めて少く、外壁等の維持保全を十分に実施できる体制が整備されていない現状にある。

したがって、早急に建築に対する知識と外壁仕上診断に精通した技術者を育成する必要がある。

2 外壁仕上診断技術者育成の方策

外壁仕上診断に係る的確な人材を育成するため、次のような点を踏まえた育成方策の制度化等を検討する必要がある。

1) 外壁仕上診断に関する計画、実施業務の確立とその振興を図る。

2) 外壁仕上診断の計画、実施及び助言に必要な知識及び技能についての範囲、内容、水準を明らかにし、外壁仕上診断技術者の技術の向上に資する。

3) 診断の責任体制の確立を図る。

4) 外壁仕上診断技術者のもとに診断従事者(技術者予備軍)を集結させ、外壁仕上診断技術者に実務を指導させることにより、人材の育成に資する。

5) 外壁仕上診断技術者を活用することにより、診断及び広く建築・建築設備の維持保全に関する知識の普及、啓発に資する。

3 外壁仕上診断技術者育成のための講習等

1) 外壁仕上の診断について、公益法人が講習等を行い、診断の計画、実施及び必要処置の助言を的確に行い得る一定の知識及び技能を有する技術者を育成する。

2) 講習等においては、診断に関する一定の実務経験を有する者に対して、診断の方法、技術、判定等に関する知識及び技能並びに診断に必要な建築に関する知識等を付与するものとする。

3) 外壁仕上診断分野における技術開発の進展に対応するため、定期的に講習等を行い、新たな知識及び技能の付与に努める。

4) 講習等を受講した技術者の建物所有者等への周知徹底に努める。

第4節 診断機器の評価、認定に関する基本的方針

1 診断機器の評価、認定の目的

診断機器については、技術の進歩により、多様なものが使用されており、今後もこの傾向は続くものと考えられる。

しかし、機器により、診断の品質は大きく左右されているのが現状である。

そこで、これらを一定の基準に基き、公益的機関が評価、認定を実施することにより、外壁等の診断の品質の確保及び機器の開発促進に資することを目的とする。

2 評価、認定制度案の概要

(1) 評価、認定の実指機関 公益法人

(2) 評価、認定の対象

1) 外壁診断用の赤外線装置及びその解析システム

2) 反発法採用の外壁診断機器

3) 超音波採用の外壁診断機器

4) その他外壁診断機器

(3) 評価、認定の基準

診断については、一定の試験体を使用し、浮き等の検知率が一定程度以上である等の基準に合致したものを評価、認定する。

(4) 評価、認定の更新と診断技術者等への普及

1) 技術の進歩に対応するため、3年毎に評価、認定の更新を行うこととする。

2) 診断技術者及び建物所有者等に広報する。

第5章 タイル外壁等剥落防止のための設計・施工上の留意事項

第4章においては剥落事故防止のための当面の対策として診断等について述べたが、本章においては、剥落事故の発生しにくい適正な施工が行われるよう、タイル外壁及びモルタル塗り外壁について、設計及び施工時において留意すべき事項について、別紙2のとおりまとめた。

具体的には、躯体設計、躯体処理、モルタル施工及び推奨すべきタイル張り工法等、設計の際に配慮すべき事項及び工期管理、下地面のチェック等、施工管理上の事項について述べてある。

|

|

|

|

別紙2 タイル外壁及びモルタル塗り外壁の剥離防止のための設計・施工上の留意事項

1 目的

2 適用範囲

3 用語の定義

4 設計上の留意事項

4.1 設計

4.2 伸縮調整目地の設置

4.3 躯体処理

4.4 モルタル塗り(タイル下地モルタル、モルタル塗り外壁)

4.5 タイル張り工法の選択

4.6 タイル

4.7 モルタル

4.8 タイル目地及び目地材

5 施工管理上の留意事項

5.1 工程管理

5.2 モルタル施工後のチェック

5.3 施工

5.4 検査

第6章 タイル外壁等の剥落事故防止のための対策の今後の課題

第1節 行政上の対応

外壁の定期的診断については、次の対応を実施する必要がある。

(1) 国の示した方針に基づき定期報告対象建築物の拡大を図る。

(2) 定期報告において外壁診断の十分な実施を徹底する。

(3) 定期報告の対象とならない建築物については、防災査察を通じて、特定行政庁による診断実施の指導を推進する。

第2節 技術の開発と統計データの整備等

1 総論

第4章で述べた、外壁剥落事故の防止対策は緊急のものであり、この他に今後、以下に述べるような対策を講じていくことが外壁剥落事故の防止上不可欠である。

2 技術開発

(1) 設計技術の開発

外壁の剥落を防止するような設計や万一、剥落しても危害が及ばないような防御施設を設置したり、建物をセットバックしたりするような設計技術の開発が今後とも必要である。

(2) 施工技術の開発

タイルやモルタル等の剥落を防止する施工技術の開発については、総合建設業、専門建設業等の開係業界や関係学会、協会等の研究機関が努力を続けているが、これらの研究成果の集約など今後とも一層の努力が必要である。

(3) 外壁の診断技術の開発

タイル外壁、モルタル塗り外壁の診断技術(診断機器も含む)について、今後一層の技術開発を行い、より、精度の高い、かつ、建物所有者の費用負担を軽減するような技術を一般化することが必要である。

また、現在、石張り、カーテンウォールなどの外壁仕上げについては、診断技術が必ずしも整備されていないため、今後、これらの外壁の診断技術の開発も不可欠である。

(4) 補修、改修技術の開発

現在、補修、改修技術については、一応確立しているが、今後ともより安全な工法の開発が必要である。

また、工事後の検査方法については必ずしも整備されていない状況であるため、工事後の検査方法について整備を図る必要がある。

3 総計データの整備

近時、ストックの増大は著るしいものがあり、安全で優良な建築ストックの形成は、高齢化社会の到来等を控えて急務の課題であるが、外壁に限らず、建築物の維持保全に対する関心の高まりは最近のものであるため、これらに係るデータは極めて乏しいのが現状である。

今、外壁の落下事故事例について見れば、今後落下の原因と時期等の統計的整備を行うことにより、より安全な外壁の設計、施工、診断、補修、改修の実施につながるのであり、また、劣化の時間的経緯等のデータがあれば、不具合が生じる前に適切な費用で適切な対応が可能になる。

そこで、外壁に限らず、広く建築物の維持保全に係るデータの整備を官民をあげて行っていくことが今後極めて重要である。

4 診断業者等の整備と関係業界等の連携

建築物は、複合物であり、これに関係する業界等は多数にのぼる。

外壁のタイル仕上げを見ても、建物所有者、設計事務所、施工業、左官業、タイル製造業があり、また、メンテナンス業、診断業、事故があった場合の損害保険業から研究者、建物の利用者まで密接に関係している。

外壁の剥落事故の防止のためには、広く建築物の維持保全について、これらの関係者が一同に会し協力していくことが一層必要であり、今回の不幸な事故を一過性のものとして終らせるのではなく、今後関係者が一致協力して、継続的に技術開発や、互いの情報交換、フィードバックを進めていくことが不可欠である。

同時に、診断業者や改修業者の整備育成をはじめ、相談窓口の設置等も検討すべき重要な課題である。

|

|

|

| All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |